【弁護士監修】懲戒処分とは?種類と基準―どんなときに、どんな処分をすればいいのか―

従業員が果たすべき義務や規律に違反したことに対して、制裁として行われる不利益措置である「懲戒処分」。遅刻や無断欠勤、不正行為など、就業規則に定められた「懲戒事由」に相当する行為が見られた場合に行われます。文書や口頭によって厳重注意を行う「戒告」から、最も重い「懲戒解雇」まで、処分の重さはさまざま。訴訟やトラブルにつながりやすいことから、経営者や人事担当者は、就業規則に基づいて適切な処分が下せるよう、懲戒処分について十分な知識を持っておく必要があります。今回の記事では、懲戒処分の種類やどういった基準で処分を行えばよいのか、押さえておきたい法律、実施する際の流れや対応について解説します。

採用や育成・定着といったHR領域で役立つ資料・フォーマットや市場状況のレポートなど、簡単入力でダウンロードいただけます。

懲戒処分とは

懲戒処分とは、「従業員が果たすべき義務や規律に違反したことに対する制裁として行われる不利益措置」のことです。遅刻や無断欠勤が続くなど職務上の規律違反があった場合や、犯罪行為をした場合などに検討されます。英語では「規律上の懲戒」を意味する「disciplinary action」と表現します。

懲戒処分は、あくまで労働契約に基づくものです。労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない」としています。そのため懲戒処分を行うためには、就業規則で「どのような場合にどのような種類の懲戒を行うのか」を明記し、かつ、しっかりと従業員に対して周知しておく必要があります。

懲戒処分の種類

懲戒処分は違反の程度によって、一般的に「戒告」「譴責(けんせき)」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨解雇」「懲戒解雇」の7種類に分けられます。それぞれの処分内容について解説します。

●懲戒処分の種類と処分の程度

戒告

戒告とは、「文書や口頭によって厳重注意をし、将来を戒める処分」です。事実上の「注意」として多用されており、就業規則に定めていない企業もあります。給与や昇給に影響が及びづらい、最も軽い処分と言えるでしょう。

譴責(けんせき)

譴責とは、「始末書を提出させて将来を戒める処分」です。以後同様の違反行為を行わないように、反省や謝罪を含んだ言葉で誓約させます。もし社員が始末書を提出しなかった場合、人事考課や賞与算定で不利に査定されることがあります。もっとも、戒告と同様、減給などと比較すると経済的不利益が生じにくい処分です。

減給

減給とは、「本来ならば支給されるべき賃金の一部を差し引く処分」です。差し引く金額については、労働基準法第91条にて「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。ただし、欠勤や遅刻をした場合に働いていない分の賃金を差し引く行為は、「欠勤控除」に当たり、「減給」には該当しません。「減給」は、あくまで制裁として行う処分を指します。

出勤停止

出勤停止とは「一定期間の出勤を禁止する処分」を言い、この期間の賃金は支払いません。停止期間には法令による定めはありませんが、期間中は「無給」となるため、対象となる行為と処分期間の長さが釣り合うかを慎重に検討する必要があります。一般的には1週間から長くても1カ月までとするケースが多いようです。

降格

降格とは、「役職や職位、あるいは職能資格を引き下げる処分」です。懲戒処分としてどのような降格を行うのかは就業規則に明示しておく必要があります。降格すると役職給などの職務手当が下がり、元の役職に戻るまでの期間は職務手当が下がった給与が支給されることがあります。そのため、出勤停止よりもさらに経済的な打撃が大きい処分と言えるでしょう。降格処分を科す際は、懲戒権の濫用に当たらないかどうか慎重に審査することが必要です。

(参考:『【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないために注意したいこと』)

諭旨解雇

諭旨解雇とは、「一定期間内に退職願の提出を勧告し、提出があれば退職扱いとし、提出がない場合には懲戒解雇とする処分」を指します。たとえば、懲戒解雇に相当する事案であっても、「情状酌量の余地がある場合」「深く反省が認められる場合」に諭旨解雇の処分を行います。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、「制裁として、労働者を一方的に解約する処分」を言い、通常は解雇予告期間を置かない即時解雇としてなされること、「懲戒」としての解雇であることが再就職にとって障害となることから、従業員にとって極めて重い処分に当たります。

企業が従業員を「解雇」する際には、「30日前に解雇の予告を行う」もしくは「30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うこと」が、労働基準法第20条で定められています。しかし、懲戒解雇を行う場合、労働基準監督署による「解雇予告除外認定」を受ければ、解雇予告手当の支払いが免除されます。もっとも、実務的には労基署の解雇予告除外認定を受けるのに時間がかかることから、解雇予告を行った上で懲戒解雇とする取り扱いをすることもあります。

(参考:『問題社員の特徴と違法にならない対応方法。協調性がない・無断欠勤…どう対応する?』『【弁護士監修】パワハラ防止法成立。パワハラ問題へ企業はどう対応する?対策法を紹介』)

どのような場面でどのような懲戒処分にする?―事例を踏まえて―

従業員の問題行為に対してどのような懲戒処分が適切なのか、判断に悩むこともあるでしょう。懲戒処分を行う際の判断の基準と事例を基に、処分の妥当性について考えてみます。

懲戒処分を行う際の判断基準

懲戒処分は就業規則に基づいて判断する必要があります。根拠となる法律には次のものがあります。

●労働契約法第7条

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

●労働基準法第89条9項

第89条

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

9. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

●労働契約法第15条

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

これらの法律要件を整理すると、懲戒処分を行う際の判断基準を以下の3つにまとめることができます。

●懲戒処分の妥当性を判断する基準

①懲戒処分の種類と事由が就業規則に明記されているか

②従業員の問題行動が就業規則上の懲戒事由に該当しているのか

③懲戒処分の内容が重過ぎないか

懲戒処分を行う前提として、就業規則に「懲戒処分の種類」と「懲戒の事由」を明記しておくことが重要です。そもそも、就業規則に懲戒の種類と事由を定めていないと、懲戒処分を行うことができません。「どのようなときにどういった処分を行うのか」を社内で十分検討し、わかりやすく記載しましょう。また、懲戒処分を行うに当たっては、問題行為に対し、処分の内容が妥当であるかを慎重に判断する必要があります。

●就業規則の記載例

第〇条(懲戒の種類)

会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。

1 戒告 始末書を提出させずに将来を戒める。

2 譴責 始末書を提出させて将来を戒める。

3 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。

4 出勤停止 始末書を提出させるほか、30日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

5 降格 始末書を提出させ、将来を戒めるとともに、役職の引下げ及び資格等級の引下げのいずれか、またはその双方を行う。

6 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。会社の定めた期間内に勧告に従わない場合は懲戒解雇とする。

7 懲戒解雇 予告期間を設けることなく 即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。

第〇条(懲戒の事由)

労働者が次のいずれかに該当するときは、前条に定める懲戒処分を行う。

① 無断もしくは正当な理由なく欠勤、遅刻、早退をしたとき

② 出退勤時刻にかかる情報の不正をした場合、または不正を依頼した場合

③ 職場の風紀・規律を乱したとき

④ 刑事事件で有罪の判決を受けたとき

⑤ 経歴を偽り、採用されたとき

⑥ 故意または過失により、災害または事故を発生させ、会社に損害を与えたとき

⑦ 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、もしくはもてなしをうけるなどしたとき

⑧ 暴行、脅迫その他不法行為をして、会社の信用を害したとき

⑨ 正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき

⑩ 会社の業務上の秘密を外部に漏洩し、または漏洩しようとしたとき

⑪ その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき

懲戒処分の種類に対して、どのような違反が該当するのでしょうか。過去の事例を基に、表にまとめました。

●懲戒処分の種類に該当する規律違反の例

| 懲戒の種類 | 該当する規律違反の例 |

|---|---|

| 戒告・譴責 | ●1日の無断欠勤 ●業務上のミスについて、はじめて懲戒処分をする場合 など |

| 減給 | ●すでに「戒告」「譴責」を受けたにもかかわらず改善されない場合 ●無断欠勤が繰り返される、遅刻・早退・私用外出が多く勤務に誠意が認められない、ミスが多いなどの問題行為が繰り返される場合 ●同僚に対するセクハラ発言など |

| 出勤停止 |

●同僚を相手に暴力を行った場合 ●過失により、電子情報データを破損または紛失し企業に損害を及ぼした場合 ●転勤の拒否、残業をする必要がない状態にもかかわらず残業を繰り返すなど、重要な業務命令の拒否 ●職務の放棄により企業に損害を与えた場合 など |

| 降格 | ●社外秘の情報や個人情報を無断で持ち出すなど、社内のルールに違反した場合 ●部下に対する深刻なセクハラ発言や、身体的・精神的攻撃などのパワハラ行為を繰り返す場合 ●保険金の不正受給、傷害事件など社外で犯罪事件を起こした場合 など |

| 諭旨解雇 ・ 懲戒解雇 |

●業務上の横領や着服 ●14日以上の無断欠勤 ●重要な経歴を詐称して雇用された場合 ●企業の業務上重要な秘密を外部に漏洩し損害を与えた場合 ●強制わいせつに該当するような重大なセクハラ など |

ここからは実際にあった判決事例を参考に、懲戒処分の妥当性について考えてみましょう。

事例①:業務上のミスとその後の対応を理由とする戒告処分

ある企業で、業務上のミスを繰り返した従業員に対して、原因究明のため報告書の提出を求めました。ところがその従業員が報告書の提出を拒否したため、戒告処分を行いました。この事例では、戒告処分が有効と判断されました。

事例②:無断欠勤に対する譴責処分

ある企業では、集合研修中に有給休暇取得を希望した従業員が、取得を認められないまま1日欠勤し、譴責処分を受けました。企業は「集合研修中の有給休暇は研修に支障が生じるため認めない」と伝えたにもかかわらず、無断欠勤をしたため、処分に至ったようです。この事例においても、企業が行った譴責処分は有効と判断されました。

事例③:セクハラによる減給処分

ある大学の教授が、女性准教授を1対1の飲食に誘い、「体に複数回触れる」「年齢や婚姻の有無を尋ねる」といったセクハラを行っていたことがわかりました。この出来事を受け、大学側は教授を減給処分にしました。教授は減給処分が無効であるとして、減給された金額の支払いを求めましたが、裁判所は「減給処分は有効」と判断しました。

事例④:通勤費の不正受給による諭旨解雇処分は無効

ある企業では、従業員が勤務経路と通勤手段の変更があったにもかかわらず、変更の届け出をせず、約2年4カ月にわたって通勤費(15万1,980円)を不正に受給していたことが明らかになりました。この企業の就業規則には懲戒事由として「就業上の必要な届け出事項について偽ったとき」「職務に関し不当な利益を得、または得ようとしたとき」と定められていました。従業員に対し弁明の機会を与えたものの、反省の態度が見られなかったため、企業は諭旨解雇処分を下しました。しかし裁判所は、不正受給の金額に対し諭旨解雇処分は重過ぎること、また企業の交通費管理があいまいであったことを指摘し、諭旨解雇処分は無効であると判断しました。

事例⑤:社外秘の機密情報を意図的に漏洩させたことによる懲戒解雇処分

ある企業の従業員が、内部の機密情報を取得した状態で競合他社へ転職しようとし、データを漏洩させたとして懲戒解雇となりました。この従業員は、情報を取得するため、機密性の高い事項を議題とした会議に自ら希望して参加していました。従業員は「懲戒解雇は無効」であるとして、「早期退職割増退職金」の支払いを求め争いましたが、裁判所は「懲戒解雇は有効」であると判断しました。

(参考:『【社労士監修・サンプル付】就業規則の変更&新規制定時、押さえておきたい基礎知識』)

懲戒や解雇に関する記事はこちら

【弁護士監修】不利益変更を実施する場合の対応方法とこんな時どうする?16 の事例

依願退職の意味と解雇との違い。社員からの申し出は拒否できる?退職金や失業保険は?

労働施策総合推進法の改正でパワハラ防止が義務化に。企業が取るべき4つの対応

【弁護士監修】減給するとき、違法にならないために押さえておきたい法律やルール

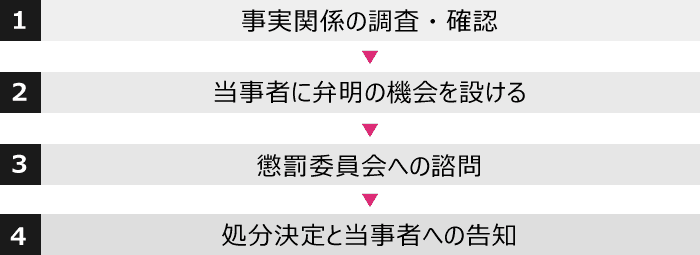

懲戒処分を行う際の流れ

懲戒処分を行うためにはどのような手順で進めればよいのでしょうか。必要な手続きについて詳しく説明します。

●懲戒処分を行うために必要な手続き

手順①:事実関係の調査・確認

処分を決定するためには、事実情報の調査・確認が何より重要です。通報者や被害者などの「関係者への聞き取り」に始まり、文書や写真、動画、音声データといった「証拠品の収集」、事情を知る非直接的な関係者や目撃者を対象にした「周囲への聞き取り」、最後に問題行動が指摘された「当事者への聞き取り」の流れで行います。当事者への聞き取りは、「ヒアリングが強制ではないこと」「先入観を持たない」などの配慮が大切です。

聞き取りでは「事実」「推測」「意見」なのかを区別し、証拠品の内容と矛盾がないかを調査しましょう。被害者への聞き取りを行う際は「加害者に対して名前を開示してよいか」「処分に関しての意見や希望があるか」を確認します。また、通報者が不利益を被ることがないよう、調査の過程で集めた情報の取り扱いには注意しましょう。

手順②:当事者に弁明の機会を設ける

調査・確認後は、企業が認定した前提事実を就業規則と照らし合わせて「懲戒処分」の内容を検討します。そして、なるべく本人が弁明できる機会を設けることが望ましいです。弁明の機会を付与する手段としては、「当事者である従業員を呼び出して話を聞く」「書面で提出させる」といった方法があります。口頭で弁明させる場合にも、事前に「弁明の場を設ける」旨を伝え、準備期間を与えるようにするとよいでしょう。他方で、就業規則や労働協約などに「懲罰委員会に出席させ、その場で弁明させる」、または「文書の提出のみ行う」などと定めている場合、かかる手続きを踏まずに行った懲戒処分は無効とされるリスクがあります。就業規則に弁明の方法を定めるかどうかは、かかるリスクを踏まえた上で判断する必要があります。なお、弁明の機会を設けても、対象者が弁明の機会を拒否したり、弁明しないという態度を取ったりする場合、本人が機会を放棄したものとして手続きを進めていくことになります。

手順③:懲罰委員会への諮問

大企業を中心として、懲罰委員会を設置して懲戒処分の内容について意見や見解を求めることがあります。懲罰委員会とは、企業が懲戒処分を行うに当たり、懲戒権が公正に行使されるために設置・開催される委員会で、諮問機関として位置づけられるのが一般的です。会の人数は6~7人程度が一般的で、構成は役員・管理監督者のみとする場合と、労働者側の委員を参加させる場合があります。懲罰委員会は、法律で設置・開催が義務づけられてはおらず、委員構成などについても定めはありません。そのため、「懲罰委員会の役割」「委員の構成」「開催対象となる懲戒処分の範囲」などは企業が決定し、就業規則に定めておくことが必要になります。もっとも、中小企業の場合は、手続きが煩雑になりますし、代表取締役の権限で懲戒処分を行えばよいので、懲罰委員会を設ける実益はあまりありません。複雑な事案の場合、専門家や弁護士に介入してもらい、処分決定を支援してもらうことも検討しましょう。

手順④:処分決定と当事者への告知

懲戒処分の内容を決定し当事者への告知を行います。告知方法は、「懲戒処分通知書」を作成し、対象の従業員に書面で通知します。書面には、「懲戒処分の対象となった該当事由」「懲戒処分の根拠となる就業規則の該当条項」「懲戒処分の内容」などを記載します。

懲戒処分を行う際の「懲戒処分通知書」は、こちらからダウンロードできます。

懲戒処分時に退職金や失業保険などはどうする?

懲戒処分(諭旨解雇・懲戒解雇)により解雇処分となった従業員に対して、退職金の支給や失業保険の手続きは必要なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

退職金

退職金の支給は「諭旨解雇」と「懲戒解雇」で違いがあります。諭旨解雇の場合、退職金を支払う企業が多いようですが、全額か減額かは企業が定める就業規則の内容によって異なります。一方で、懲戒解雇の場合、退職金は不支給にすることが一般的です。そのためには「懲戒解雇の場合は退職金を支払わない」ことを、就業規則に明記する必要があります。ただし、退職金は従業員にとって退職後の生活を支える重要な資金であることから、懲戒解雇が有効であっても、退職金の全額を不支給にすることができるのは、労働者に永年勤続の功労を抹消してしまうほどの著しい不信行為があった場合に限られるとされています。したがって、過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまうほどの問題行動なのかどうかを、慎重に検討し退職金の支給・不支給についても決定しましょう。

失業保険

懲戒解雇された従業員も、失業保険を受給することができます。失業保険は「失業した人の再就職まで、一定期間の生活を保証する」ことを目的とし、辞めた理由に関係なく支払われるためです。

退職時は、一般の従業員と同様に、企業が「社会保険の資格喪失届の提出」「雇用保険の資格喪失届の提出」「住民税の変更手続き」を行う必要があります。これらの手続きを行い、退職後の手続きに必要な「雇用保険被保険者離職票」、退職の事実を証明する「退職証明書」を発行し、退職者へ送付しましょう。

(参考:『【社労士監修】離職票と退職証明書の違いと交付方法~人事向け離職票マニュアル~』)

●諭旨解雇・懲戒解雇における退職金と失業保険の対応

| 諭旨解雇の場合 | 懲戒解雇の場合 | |

|---|---|---|

| 退職金の有無 |

●支払う企業が多い |

●不支給とすることが一般的 |

| 失業保険に関する手続き |

失業保険の受給対象者となる |

失業保険の受給対象者となる |

懲戒処分を社内で公表する場合どうする?

懲戒処分の社内公表は、無制限に許されるものではありませんが、被懲戒者の名誉などに配慮し、社会的に相当と認められる範囲に限り公表することが許されます。その理由として、社内公表することで、「再発防止」「企業秩序の回復」を図る観点から一定の必要性があると考えられるからです。原則として、「被懲戒者の氏名」は公表しません。ただし懲戒処分となった行為が悪質重大で、企業に大きな影響を与える場合は、被懲戒者の氏名を公表するケースもあります。

押さえておきたい法律

懲戒処分を行う際には、関連する法律を理解しておく必要があります。ケースごとに、法律の記載や注意点について詳しく紹介します。

一事不再理(二重罰則の禁止)・不遡及の原則

日本国憲法第39条では「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と規定しています。これを一事不再理(二重罰則の禁止)の原則と言います。つまり、一度判決が決まれば、その罪では二度と罰することができないということです。懲戒処分は、企業秩序違反行為に対する特別な制裁措置であることから、罪刑法定主義類似の原則、具体的には一事不再理(二重罰則の禁止)が妥当すると解されています。一つの行為に対して、二重に処罰できないため、例えば、過去に一度懲戒処分を下した行為に対して、反省が見られないなどの理由で再度処分を下すことはできません。もっとも、近い過去に何らかの懲戒処分を受けたことがあるという事実は、後に別の行為について懲戒処分を行うに当たり、情状として考慮することは許されると解されています。

また、罪刑法定主義類似の原則として、不遡及の原則も妥当すると解されています。すなわち、懲戒処分の対象となる行為が行われる前にそれが懲戒処分の対象となることが定められていなければならず、就業規則を改定した後に、過去の行為に遡及して処罰することはできません。したがって、懲戒処分の検討に当たっては、懲戒処分の対象となる行為が行われた当時の就業規則に定められていた内容に基づいて実施することが必要になります。

時効はある?

民法上の損害賠償責任や刑事責任には時効がありますが、懲戒処分には時効がありません。もっとも、懲戒処分は企業秩序を維持するための制度であることから、長期間経過するとその必要性がなくなることにより、懲戒権の行使が権利の濫用に当たり無効であると判断される場合があります。

「懲戒処分」に対する不服申し立てをされたら?

懲戒処分に対して、従業員から「受け入れられない」「取り消しを求める」と不服申し立てをされることもあるでしょう。懲戒処分は企業の先行事項であるため、従業員の諾否の確認を取らずに進めることができます。しかし、「過度な処分である場合」や「必要な手続きを踏まずに懲戒処分を行った場合」は労働契約法第15条の「懲戒権の濫用」に当たるとして処分は無効とされることがあります。ですので、懲戒処分の内容は慎重に決定する必要があります。

処分が出る前に退職を申し出られた場合

懲戒処分は「使用者による雇用契約の一方的な解約」であるため、雇用契約が存在している間は懲戒解雇することができます。つまり、退職の効力が発生する前であれば解雇は可能で、退職の効力が生じた後は懲戒解雇ができません。退職の効力は、民法第627条で「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。中にはペナルティを回避するため、懲戒処分を検討している間に退職届を提出し、懲戒解雇を避けようとするケースもあり、その場合は退職の効力が発生する前に懲戒処分を実施するための迅速な対応が必要となるので注意が必要です。

損害が発生した場合、損害賠償は求められる?

懲戒処分と損害賠償請求は併せて行うことができます。企業の秩序維持のために行う「懲戒処分」と、契約違反に対する民事上の「損害賠償」とは問題の性質が異なるためです。従業員が労働契約の労務提供義務やその付随義務に反して使用者に損害を与えた場合、民法第415条・416条による「債務不履行に基づく損害賠償責任」が発生します。また従業員の行為が不法行為に該当すれば、民法第709条による「損害賠償責任」が発生します。ただし、「従業員の責任制限の法理」という考えにより、従業員のミスなどによって生じた損害であっても、使用者の指揮命令に基づいて労務を提供している中で発生した損害については、その全ての責任を負わせるべきではないとされています。

まとめ

企業が従業員に対して行う「懲戒処分」。問題行動を起こした本人に処罰を与えることだけが目的ではなく、従業員全員に対して懲戒処分に値する問題行為を明確に示すことで、「再発防止」や「企業秩序の回復」を図ることができます。また、トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則に懲戒処分の種類や事由についてしっかりと明記し、徹底的に周知することが重要です。自社ではどのような行為を問題視するのか、あらゆる想定と検討を重ねて、慎重に懲戒処分を行いましょう。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/弁護士 片岡邦弘、編集/d’s JOURNAL編集部)

就業規則フォーマット一式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)

資料をダウンロード