テレワークが生んだ新たな格差やリテラシー。生産性と働きがいを高める好機に活かす

慶應義塾大学商学部

准教授/博士(商学)

風神 佐知子

2020年、突如として世界を襲ったコロナ禍により、労働環境は一気に様変わりしました。緊急事態宣言の発出により、日本でもテレワークを導入する企業が一気に増えたのです。

それから1年半以上が過ぎて状況が落ち着きつつある中、企業サイドはもとより、労働者の間でも新たな働き方が定着し始めています。

こうした状況において「テレワークには今後の働き方改革につながる可能性があると同時に、企業の生産性向上にもつなげられる」と指摘するのが、慶應義塾大学商学部の風神佐知子准教授です。

テレワークで働く人はどのような恩恵を得られるのか、また環境の変化を活用して企業は改革をどう進めていけばよいのか。テレワークの活かし方や、その際の留意点などについてお話を伺いました。

働き方改革からテレワーク・デイズ導入への流れ

――テレワークは、2020年4月の緊急事態宣言により一気に広まった印象がありますが、実態はどうだったのでしょうか。

風神氏:「テレワーク」という用語自体の歴史は古く、1970年代から使われていたようです。とは言え、当時のテレワークは、今のようなIT機器を活用したものとはまったく違いました。電話とFAXにコミュニケーションを頼る単なる在宅勤務であり、その成果レベルも現在とはかなり異なっていたでしょう。

とはいえ学術的にも盛んに研究されましたが、2000年代に入ってからは下火になっていました。ただあまり知られていませんが、実は日本ではコロナ禍に陥る以前からテレワーク普及の兆しはあったのです。

――第2次安倍内閣からテレワークが本格的に検討され始めたと聞きました。

風神氏:2015年、安倍内閣の目玉政策の一つとして「一億総活躍推進室」が設置されました。少子高齢化問題に対する取り組みとして「一億総活躍社会」の実現が目指される中、高齢者や女性が働きやすい環境整備の一環として、テレワークを含む働き方改革が推進されたのです。

こうした動きを背景として2016年度からは総務省が、地方創生の観点から地方のサテライトオフィスでの「ふるさとテレワーク」に対する補助を始めています。また厚生労働省ではテレワークのガイドラインを策定したり、中小企業がテレワークを導入する際の財政支援などを行ったりしてきました。

――東京では2017年から「テレワーク・デイズ」が実施されています。

風神氏:2020年の東京オリンピック開会式に予定されていた7月24日を「テレワーク・デイ」と定めたのです。その狙いは、第一には都内の混雑緩和ですが、従業員の創造性やワークライフバランスの向上も目指されていました。

2020年に迎える本番の予備演習として、2017年からテレワークの一斉実施を呼び掛けてきたのです。こうした取り組みもあり、企業の人事・採用担当者の間では一定程度、テレワークに対する関心が高まりつつあったのではないでしょうか。

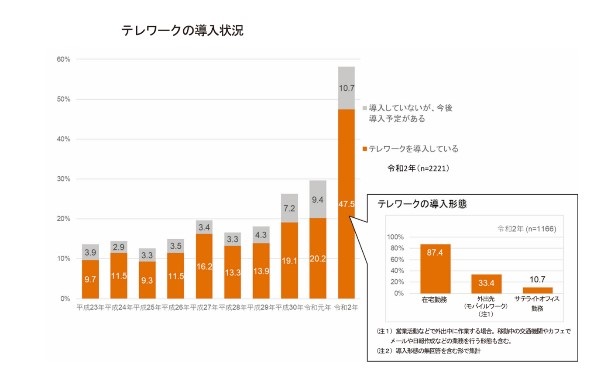

ただし「令和2年度通信利用動向調査(総務省)」によれば、2016年の段階でテレワークを導入している企業は13.3%にとどまっていました。しかも導入しているとは言え、4割強の企業では実際にテレワークしている人の割合が、全従業員の5%以下だったのです。テレワーク導入に関して日本より進んでいると言われていたアメリカやヨーロッパでも、テレワークの実態は1週間のうち1~2日程度といった程度でした。

半ば強制的な緊急導入が生んだ意外な結果

――そうした状況の中でコロナ禍が起こり、2020年4月に一気に企業に対するテレワーク要請が行われたのですね。

風神氏:コロナ禍の前の段階で、テレワーク導入企業は全体の2割ぐらいまでには増えていたのではないでしょうか。そして緊急事態宣言が発出されて、都市部では3~4割の人がテレワークを実施し、しかもそのうちの6~7割が週の半分以上の頻度でテレワークをするようになったと、そんな調査結果がいくつか出ています。

ただし、それから1年を経過した2021年9月の段階では、テレワークを行っている人は全国で2割程度に落ち着き、都市部に限っても以前より1割程度は減っているような状況です。

※総務省「令和2年通信利用動向調査」より

――多くの人たちにとって、テレワークは初めての体験だったと思いますが、いきなり働く環境が大きく変わることで戸惑いもあったのではないでしょうか。

風神氏:いろいろなアンケート結果からうかがえるのですが、強制的にやらざるを得ない状況となったけれども、やってみると意外に仕事はうまくできたと評価されているようです。

もちろんストレスを感じたり、生産性が低下したりといったマイナス面の指摘もある一方で、これまで対面でなければできないと思っていた業務をテレワークでもこなせたり、出張に行かなくてもよいメリットを実感したという声も聞かれます。

その背景には、テレワークをサポートするツール、たとえばオンラインの会議システムやチャットなどのコミュニケーションツールなどの普及があるでしょう。

進化するツール類をうまく活用して、テレワークにより成果を上げている人がいる。その反面では強制されても、どうにもなじめない人もいる。そんなまだら模様となっているのが現状であり、1年前のように、テレワークが単純に増えているような状況ではありません。

それでもうまくテレワークを取り入れて、業務改善につなげているところは今も継続中であり、さらに進化している。テレワークの活用度合いや使いこなし方が今後、企業の競争力に影響してくる可能性は否定できないと思います。

テレワークが浮き彫りにした格差

――テレワーク導入によって一種の格差のようなものが生じているのですか。

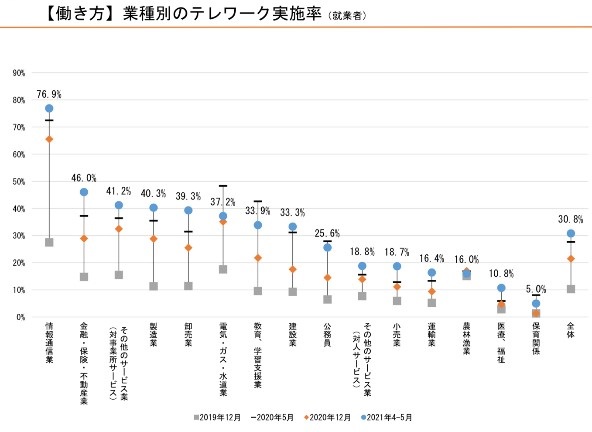

風神氏:内閣府の調査によれば、テレワーク実施割合の高い業種は、情報通信業を筆頭に金融・保険・不動産業、卸売業、教育・学習支援業などです。反対に実施割合の低い業種は小売業、農林漁業、医療・福祉・保育関係となっています。

つまり対面業務が必要な業種では、テレワークは難しいといえます。また同じ業種であっても、企業規模や雇用形態による違いも出ています。大企業ほど実施している割合が高く、さらに正社員の実施割合が42.2%だったのに対して、非正規雇用では18.0%と大きな差が生じていました。

テレワークに必要なパソコンなども初期には正規社員のみに配布され、非正規雇用の従業員にはなかなか配布されなかったようです。

※内閣府「第3回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」より

――導入に際しては、企業経営者の考え方も影響しそうです。

風神氏:ヨーロッパなどで以前指摘されていたのが、経営者と従業員双方の心理的な疑心暗鬼状態です。経営者からすれば、上司や同僚など周りから見られていない自宅の中で、本当にきちんと仕事をするのかと疑いを持ってしまう。逆に従業員からすれば、出社した人だけが評価されるのではないか、などと勘ぐってしまうわけです。

とは言え、テレワークでは通勤時間の節約が明らかなメリットとなります。仮に片道1時間かけて通っていたとすれば、1日で2時間使える時間が増えます。時間に加えて、通勤ラッシュのストレスから解放される効果も大きいでしょう。ワークライフバランスの向上、ひいては生産性の向上にもつながる可能性があります。

――まさに企業にとって最重要関心事である生産性は、どう変化したのでしょうか。

風神氏:通勤ストレスがなくなり使える時間が増えるなど、従業員の生活満足度が高まった結果、生産性も向上しているようです。

その反面で家事と仕事を両立しなければならないストレスが高まっていた可能性もあります。特に女性の場合、テレワークなら育児をしながら仕事をしやすいと言われますが、果たして実態はどうだったのか。この点については、今後の検証が必要だと思います。

また、意外に見過ごされがちな問題として、住宅事情も挙げられます。たとえば夫婦が共働きの場合を考えてみましょう。2人そろってテレワークをしていて、さらに子どももオンライン授業を受ける。お互いの声などが邪魔にならないようにするには、それなりのスペースが求められます。

――生産性を高めるにはコミュニケーションが重要なポイントです。

風神氏:確かに、円滑なコミュニケーションは生産性向上のための重要なポイントの一つです。その意味では、従業員のITリテラシーのレベル、パソコンの使いこなし、情報システムの整備度合いなどによって生じる違いが、生産性に影響していた可能性は否定できないのではないでしょうか。

仮に全員がチャットツールなどを使いこなして活発にコミュニケーションを行い、資料類はクラウドにあって誰もが参照できるようになっていて、いわゆる“ハンコ出社”の必要などないシステムが整備されている…。

このように一連のハード面の整備がなされた上で、それを従業員が積極的に活用できていれば、業務は円滑に進められたはずです。

一方で、事前準備などができていないまま、いきなりテレワークを導入せざるを得なかった企業などでは、新しい業務システムに従業員が戸惑い、生産性が高まらなかった可能性があります。

テレワーク導入は、働き方を改革する好機

――今後、新しい働き方としてテレワークが定着すると考えれば、企業はどのような点に注意すべきでしょうか。

風神氏:政府の委員会で出ていた話題として、在宅勤務に関する権利の問題がありました。つまり労働者には在宅勤務をする権利があるのかどうか、あるいは在宅勤務を命じられたときに断る権利があるのかどうかが論点となる可能性があります。

逆の見方をすれば、使用者は在宅勤務を命令できるのかどうかが問われる可能性もあります。海外では法的に定める動きもあるようですが、日本ではまだ深く考えられていません。おそらく日本では法制化されるような動きは起こらないとしても、企業としてはそうした論点の存在を認識しておく必要はあると思います。

――オフィスワークとテレワークの使い分けについては、どのようにお考えですか。

風神氏:日本企業にとっては、イノベーションが重要課題の一つでしょう。企業成長につながるイノベーションをどう起こすのか。このテーマについては、コロナ禍以前からフェイス・トゥ・フェイスによるコミュニケーションの重要性が指摘されていました。

テレワークと新商品開発の関係性を調べた論文などをみると、テレワークを導入していても一定のコミュニケーション時間を確保していれば、商品開発にさほどの影響はなかったようです。これを踏まえるなら、テレワーク下でもイノベーションにはリアルなコミュニケーションが必要なわけです。

――オンライン会議とリアルな会議の違いはどこにあるのでしょう。

風神氏:アイデアが生まれるためには、偶発性が必要ではないでしょうか。リアルな場での会議だと参加者が自由に発言するだけでなく、メンバー間でささやきなども交わされたりします。それがふと耳に入って、アイデアがスパークする。そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ところがオンライン会議では、基本的に発言者は一人に限られますね。だからアイデアを出すために自由闊達に意見を述べ合う場としてはリアルな会議がよく、報告だけの場としてはオンラインで事足りるのだと思います。

オンライン会議のツールなども急速に進歩していますが、人が発する温度感や空気感までは伝わりません。だからこそ若い従業員などは、場を読む必要がなく自由に発言できている可能性もある。こうした状況は、これからもどんどん変化していくと思います。

ツールの進化も続くでしょうから、企業には今後も臨機応変な対応が求められるのだと思います。

――企業と働く人はそれぞれ、テレワークを前提としたこれからの働き方をどう考えればよいでしょうか。

風神氏:企業側としては今後、採用時の条件としてテレワークの可否を明確に提示する必要が出てくるでしょう。その前段階として、在宅勤務が可能なのかどうか、可能であればどのように導入するのかなどを労使で検討する必要もあります。

当然、就職に際しても在宅勤務を選択できるのかどうかが、企業が選ばれる上での判断基準になってくると思います。

一方で、労働者にとっては、働き方の自由度を増すためにも、自分の売りになるスキルを持つ必要があります。テレワークでも発揮できる能力を、早い段階から意識して育む姿勢が大切になると思います。

【取材後記】

テレワーク導入は、単なる労働形態の問題ではないと強く感じました。新しい制度が生まれたときに、それを前向きに活用する意思を持つ企業とためらう企業の間で、今後大きな差が広がるのではないでしょうか。

一方では働く人の側でも、意識の違いが、少し大げさに言えば人生の違いにつながる可能性もあるようです。現にオフィスを全廃する企業があり、社員がどこにいても仕事ができるようにシステムを整えた企業もあります。スマホの誕生がライフスタイルを一変させたように、テレワークもこれから世の中を大きく変えていく可能性を秘めていそうです。

そうした変化を先取りできる企業と、そうではない企業の間に大きな差がつくのは歴史が示しています。もちろん全企業がテレワークにシフトできるわけではなく、自社にとってベストな労働形態を模索する必要があるのだと思いました。

取材・文/竹林 篤実、編集/鈴政武尊・d’s journal編集部

【Series Academia】

□ コロナ禍ではリモハラも。最大のムダ要素、中間管理職の承認欲求を満たすな

□ 忙しくなってもストレスは強くなる。感染症対策は企業や組織でこそ行うべき

【関連資料】

□オンライン面接完全マニュアル~相手を見抜く質問集付~

□経験者を採用したい!DX・IT人材採用成功マニュアル

□【Excel版】採用プロセス可視化シート(簡易型)