フィードバックとは?意味や目的、効果的な手法とポイントを紹介

d’s JOURNAL編集部

「フィードバック」とは、相手の行動に対して評価や指摘を行うことを指します。ビジネスシーンでは、人材育成における重要な取り組みの一つとして考えられており、主に上司や管理者が部下に対して行うものです。

この記事では、フィードバックの目的や種類、実施する際の注意点などを詳しく見ていきましょう。

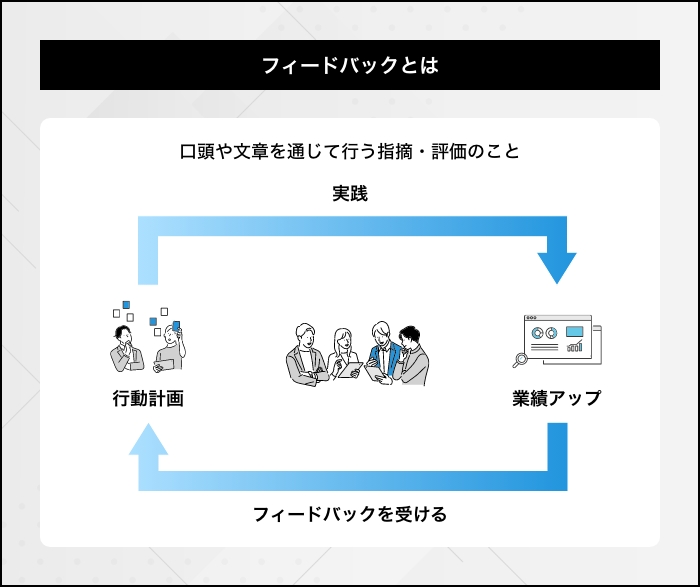

フィードバックとは

フィードバックとは具体的にどのような意味を持つのでしょうか。ここでは、ビジネスにおいてフィードバックを行う目的や、注目されている理由とともに解説します。

フィードバックの定義

フィードバックとは、口頭や文章を通じて行う指摘・評価のことです。もともとは制御工学の分野で用いられていた言葉とされており、アウトプットの目標値と実際の出力を比較して、両者が一致するように電子回路を調整する方法を指していました。

現在では、そこから派生して教育・ビジネスの分野で用いられることが増えています。

ビジネスにおけるフィードバック

ビジネスシーンにおけるフィードバックとは、目標を達成するための行動やその結果について指摘・評価することを指します。一般的には、上司やマネージャーといった上位にあたる存在が、部下やメンバーに対して1対1で行うものです。

ただし、あくまでも行動や結果に着目して行われるのが特徴であり、主観による判断で話をしたり、相手の人間性を否定するような言動を用いたりするのはふさわしくありません。根拠となる情報を示し、客観的な立場から行われるのがフィードバックの重要な側面です。

フィードバックを行う目的

フィードバックのもっとも重要な目的は、部下の成長促進にあります。上司や管理者の立場から、客観的な評価を伝えることで、部下は自分の立ち位置を広い視点で確認できるようになります。

そのため、目標達成に向けて不足している部分があれば、自分で改善のポイントを探れるようになるのです。また、部下に強みや望ましい行動が見られれば、それを褒めることで自信を持たせることにもつながります。

その結果、モチベーションやパフォーマンスの向上も期待できるでしょう。

フィードバックが注目されている理由

現在のビジネスシーンでフィードバックが注目されている理由には、大きく分けて以下の2つが挙げられます。

・マネジメント対象者の多様化

・ハラスメント意識の高まり

マネジメント対象者の多様化

終身雇用制が主流だった時代は、年功序列の考え方により、年上の上司が年下の部下を指導するのが当たり前でした。

しかし、転職の一般化や実力主義の台頭、再雇用制度なども影響し、元上司が部下になるケースも珍しくありません。加えて、外国人雇用や障害者雇用などを推進している企業も少なくないでしょう。

このように、年齢や国籍、障害の有無などに関係なく、さまざまな上司・部下の関係が存在するようになったことで、適切なマネジメントについて悩む管理職層が増えています。そうしたなか、多様な人材に対応するための策として、フィードバックが注目されているのです。

ハラスメント意識の高まり

フィードバックが注目される背景には、職場におけるハラスメントに対する意識の高まりも関係しています。管理職層には「指摘によって部下を傷つけてしまうかもしれない」「耳が痛いことを伝えるとき、どこまでなら問題にならないのか」といった懸念が広がっています。

自身の言動がハラスメントと見なされないように、「何も言わない」という選択肢を取る人もいるでしょう。このような背景もあり、世の中がフィードバック不足になっていると考えられます。

しかしながら、部下の成長のためには適切に指摘する必要があるため、フィードバックの技術が注目されています。

フィードバックの2つの種類

フィードバックには、2つの異なるアプローチ方法があります。ここでは、それぞれの内容について見ていきましょう。

ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックとは、相手の前向きな行動に着目して、肯定的なフィードバックする方法です。主な目的は相手の自己肯定感を高めることにあり、承認欲求を満たすことで仕事へのモチベーションを向上させるのが狙いです。

また、望ましい行動が見られたときには、ポジティブフィードバックによって企業や組織が期待する振る舞いの方向性を明確に示すことができます。

ネガティブフィードバック

ネガティブフィードバックとは、相手の行動の問題点や改善すべきポイントを指摘することで、成長を促すフィードバックの方法です。「改めてもらいたい言動が見られた」というケースのほかに、「現状よりも高いパフォーマンスを期待したい」「目標達成に必要なスキルを身に付けてもらいたい」といった場合にも用いられます。

ネガティブフィードバックが適切に行われると、従業員は自ら改善点を模索するようになるため、大きな成長のきっかけにつながります。一方、過度なストレスやプレッシャーを与えてしまう可能性もあるため、語気や言葉遣いなどには十分に配慮しなければなりません。

フィードバックの3つの手法

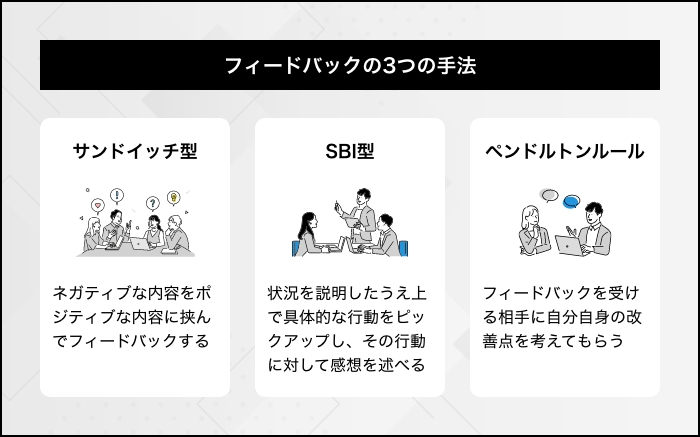

フィードバックには、「SBI型」「サンドイッチ型」「ペンドルトンルール」という3つの手法があるといわれています。それぞれの特徴と、フィードバックでの活用事例をご紹介します。

サンドイッチ型

サンドイッチ型とは、ネガティブな内容をポジティブな内容に挟んでフィードバックする手法です。最初に相手のよいところを褒めたうえで、改善点を指摘し、最後にもう一度褒めてフィードバック全体を締めくくります。

最初と最後にポジティブな内容が示されるため、ネガティブな内容を伝えても相手のモチベーションを維持しやすいのが特徴です。

<サンドイッチ型フィードバックの事例>

「プレゼンで取り上げていた事例がわかりやすく、先方からの評価も高かったです。しかし、プレゼン時の声が小さく、先方の様子を確認せずに話を進めていたのが少し残念でした。内容そのものは優れているので、今後はプレゼンの仕方も工夫して、受注につなげていきましょう」

SBI型

SBI型とは、状況を説明したうえで具体的な行動をピックアップし、その行動に対して感想を述べる手法です。SBI型の「S」は相手の置かれていた状況を意味する「Situation」、「B」は相手の取った行動を意味する「Behavior」、「I」はそれによって生じた影響を意味する「Impact」の頭文字を指します。

物事の原因と結果を順序立ててフィードバックするため、相手に内容を理解してもらいやすいのが特徴です。ポジティブ・ネガティブのどちらにも使用できます。

<ポジティブフィードバックの事例>

S:「今朝のチームミーティングについてですが」

B:「チームメンバー全員に『5分前には会議室に集合しましょう』と伝えてくれていましたよね」

I:「おかげで時間通りにミーティングを始められて、とても助かりました。メンバーへの積極的な声がけは、今後もぜひ続けてほしいです」

<ネガティブフィードバックの事例>

S:「先ほどの競合プレゼンについてですが」

B:「先方に資料を配布するタイミングが、少し早すぎたかもしれません」

I:「先方がずっと手元の資料を読んでしまって、こちらのプレゼンに集中できていない様子でした。次回からは、スライド中盤の指示された箇所で配布してもらえると助かります」

ネガティブフィードバックでは、「あなたの成長のために、あえて厳しいことも伝えるね」と会話の主語を「相手」にして、励ましの文脈で伝えます。指摘を受け、その後の行動に改善が見られたら、ポジティブフィードバックで称賛することも大切です。

このように、ネガティブフィードバックとポジティブフィードバックを少し時間を空け置いて繰り返すことで、相手の意識改革を促進できます。

ペンドルトンルール

ペンドルトンルールとは、フィードバックを受ける相手に自分自身の改善点を考えてもらう手法です。フィードバックを受けた部下は上司に改善点を報告し、話し合いながら課題を解決するための方法を探します。時間をかけ、コミュニケーションを取りながら進めていくのが、ペンドルトンルールの特徴です。

コーチングと同様、相手が自ら改善点を見つけられるようになることで、成長につながると考えられています。

<ペンドルトンルール型フィードバックの事例>

部下:「資料の作成に時間がかかってしまうため、今後はフォーマットを用意して効率化したいと思います」

上司:「フォーマットがあれば、生産性も向上しそうですね。どのようなフォーマットを作成しようと考えていますか」

フィードバックの類語・派生語との違い

フィードバックには、さまざまな類語や派生語があります。ここでは、主な類語・派生語の種類とそれぞれの内容について見ていきましょう。

コーチングとの違い

コーチングとは、質問しながら話を聞き、相手が自ら問題の解決策を導き出せるようにサポートするマネジメント手法です。傾聴によって相手との信頼関係を丁寧に築き、そのうえで適切な質問を投げかけ、自らの「気づき」による成長を促すのが目的です。

フィードバックが相手の行動を具体的に指摘するのに対し、コーチングではあくまでも受け手自身が自分の問題点や改善の方向性に気づくように促すのが特徴であり、問題解決へのアプローチが両者の大きな違いといえるでしょう。

360度フィードバックとの違い

360度フィードバック(360度評価)とは、対象者を取り巻く上司・同僚・部下などのさまざまな立場の相手が評価を行う手法です。通常のフィードバックは上司が一方的に部下を評価するのが基本であったため、どうしても評価者の主観や両者の関係性などが反映されてしまうのが難点でした。

それに対して、360度フィードバックは立場や視点の異なる複数の評価者が行うため、対象者の人物像を多面的に捉えられるのが利点です。場合によっては他部署の管理職・取引先といった関係性の人たちにも評価に参加してもらうケースもあり、客観的かつ総合的な評価が行えるとされています。

一方で、1対1による従来型のフィードバックと比べると労力は遥かに大きくなるため、あまり頻繁に行うことはできません。1年ごとや半期に一度が現実的な頻度となるので、こまめなフォローを行うためには、通常のフィードバックも併用するのがおすすめです。

また、接点が少ないメンバーも評価者となるため、定性的な評価は難しくなります。定量評価がメインとなるので、得られたデータを人事評価にそのまま用いるのには適していないといえます。

(参照:『360度評価とは?目的と注意点、導入事例をまとめて紹介』)

ピアフィードバックとの違い

ピアフィードバックの「ピア」とは、同僚や仲間を意味する英語です。その名の通り、同じ階層のメンバー同士で、お互いの改善点や評価すべきポイントを話し合うのがピアフィードバックの特徴です。

同じ立場にある相手同士のやりとりになるため、フィードバックにリアルタイム性を持たせられるとともに、横のつながりを深められるのが利点といえます。一方、発言の内容や振る舞いによってはメンバー同士の信頼関係が崩れる原因にもなるため、導入の目的や具体的な方法を十分に共有しておくことが大切です。

フィードバックによって期待できる4つの効果

フィードバックを行うことで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは、フィードバックの主な効果を4つに分けてご紹介します。

目標への適切な軌道修正が行える

主にネガティブフィードバックには、部下の行動のズレを修正し、正しい方向へと導いていく効果があります。誤った方向に努力を注ぐ部下がいた場合、そのままでは組織の目標達成につながらないばかりか、本人の成長も阻害する原因となってしまいます。

そこで、上司や管理者は適切にネガティブフィードバックを行い、行動を改善させることが重要となるのです。反対に、望ましい努力をするメンバーに対しては、ポジティブフィードバックを行うことで、「何を期待されているのか」「どこを伸ばしていけばよいのか」などを明確に理解してもらえるようになります。

その結果、組織のメンバー一人ひとりが目標に向けて正しく取り組めるようになり、全体としての生産性は向上していくでしょう。

従業員のモチベーションが高まる

適切なフィードバックが行えれば、上司や管理者が部下の振る舞いに対して「きちんと関心を持っている」というメッセージにもなります。ポジティブフィードバックは、そもそも部下にとって称賛の言葉となるため、モチベーションアップのきっかけとなるのは想像に難くありません。

そのうえで、相手との関係性によっては、ネガティブフィードバックも意欲を引き出す機会になるケースがあります。具体的な改善点が見つかることで、目指すべき方向性が明らかになり、やる気に火がつくというパターンも決して少なくはないのです。

(参照:『【1分で解説】モチベーションアップには何が必要?従業員のモチベーションを上げる5つの方法』)

信頼関係が深くなる

定期的なフィードバックには、上司と部下の信頼関係を深める効果もあります。全体としてのスケジュールに定期的なフィードバックの機会を組み込んでおけば、1対1での接点が自然と増えていくため、人間関係が向上しやすくなるでしょう。

また、チーム全体の雰囲気もよくなっていくため、会社や組織そのものに対する信頼が深まっていくことも期待できます。

人材育成につながる

フィードバックは、上司や先輩が直接的に方法論やノウハウを教えられる重要な機会でもあります。部下の実際の行動に沿ってアドバイスが行われるため、スキルアップにつながりやすいのも重要な効果といえるでしょう。

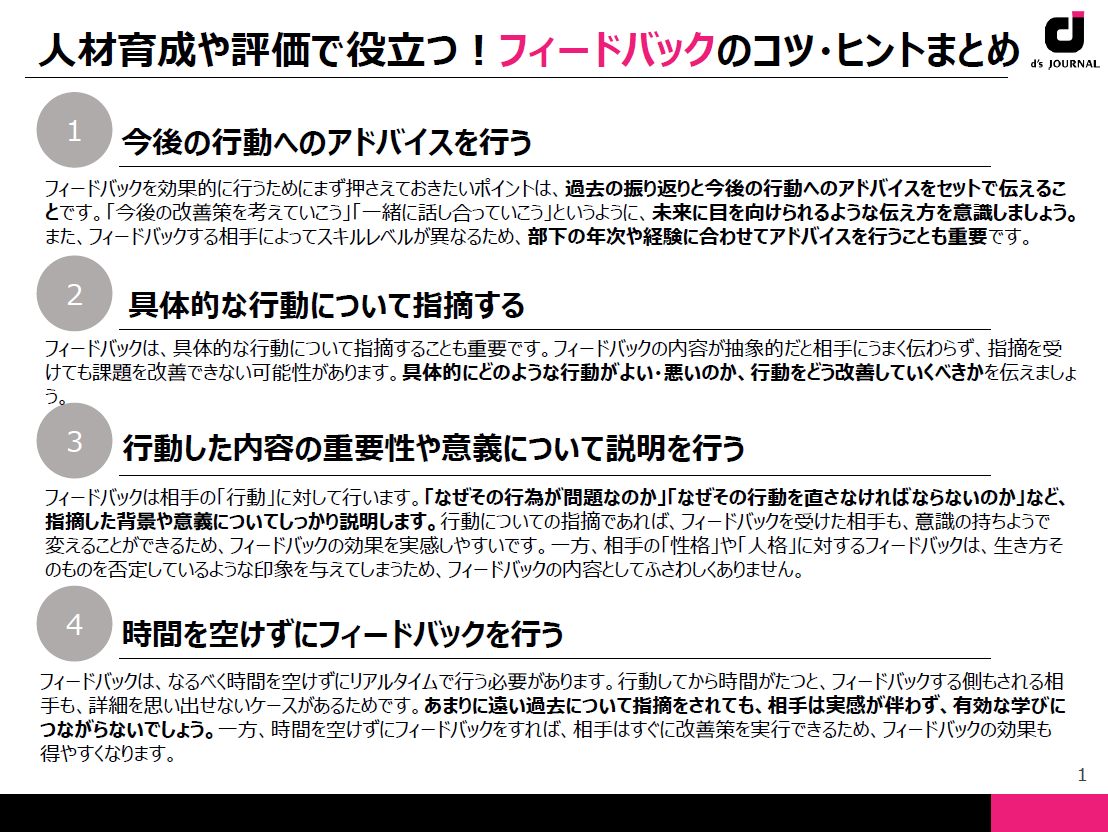

フィードバックを効果的に行うポイント

フィードバックの内容や細かな方法は、相手との関係性やその場の状況によっても異なります。実施する上司や管理者が自分で判断しなければならない点も多いため、まずは基本的なコツをおさえておくようにしましょう。

ここでは、フィードバックを効果的に行うポイントを5つに分けて解説します。

具体的な内容を伝える

フィードバックを行う際には、できるだけ具体的な内容を意識することが大切です。抽象的な表現では、どうしても受け手の感覚によって捉え方が変わってしまうため、相手にうまく伝わらない恐れがあります。

そうなれば、「せっかくポジティブフィードバックを行っても相手の自信につながらない」「ネガティブフィードバックの肝心な部分が伝わらず、不快感だけが残ってしまった」という結果にもつながりかねません。特にネガティブフィードバックを行う際には、相手が何を改善すべきなのかを把握できるように、明確な言葉でアドバイスをしましょう。

たとえば、部下が作成した資料の改善点を伝えるときには、「資料が見づらい」という評価をそのまま言葉にしても、うまく上司側の意図は伝わりません。「フォントのサイズを変えよう」「内容の重要性に合わせて順番を入れ替えてみよう」など、具体的なアドバイスに変換することで、スムーズな意思疎通が可能になるのです。

また、相手の経験やスキル、年次に合わせて、実現可能な内容に調整することも大事なポイントです。

時間を置かずに行う

フィードバックの効果を高めるためには、できるだけ相手の行動から日が浅いうちに行うことも大切です。時間が経過すると、細かな行動の内容やそのときの心境などは忘れてしまうので、リアルタイム性を持たせるのが大きなポイントといえます。

そのためには、日頃から部下やメンバーとコミュニケーションを図る習慣をつけておくことも重要です。

行動に対するフィードバックを行う

フィードバックは、あくまでも相手の「行動」に対してのみ行うのが原則です。性格や人格に関する評価は、業務との直接的なつながりが薄いことから、基本的には避けるべきだといえます。

必要以上にパーソナルな領域に踏み込めば、たとえポジティブなフィードバックであっても、ハラスメントにあたるリスクがあるので注意しましょう。そもそも、性格に関する部分はそう簡単に変えることができないため、フィードバックを行っても期待するような効果が得られないケースがほとんどです。

行動であれば、フィードバックを受けた相手も比較的変えやすく、周りからも変化が見えやすいので効果を実感できます。

本人と意思疎通を図る

フィードバック自体は、上司から部下に対して行う一方的なアプローチです。そのため、単に評価や指摘内容を伝えるだけでは、部下の納得が得られず、具体的な改善につながらない可能性もあります。

フィードバックの効果を引き出すためには、部下との双方向的なやりとりを意識し、しっかりと意思疎通を図るスタンスが重要です。指摘や評価内容について、どのように捉えられているかを確認したり、具体的に変えるべき行動について質問したりしながら、理解の度合いを確かめるのも有効です。

日頃から良い信頼関係を築いておく

フィードバックを成功させる土台は、実施者と対象者の信頼関係にあります。良好な人間関係が築かれているかどうかで、同じ言葉でも受け手の捉え方には大きな差が生まれるため、フィードバックの効果も変わってくるのです。

そのため、上司は普段からこまめに部下とコミュニケーションを図り、アドバイスを素直に受け止めてもらえるような間柄を築くことが大切です。

まとめ

良質なフィードバックは部下の成長を促し、組織全体の人材育成をよりよい方向へと導く効果を生み出します。しかし、ときには部下に対してネガティブな評価を伝える必要があるため、アプローチ方法や選ぶ言葉などには注意を払わなければなりません。

そのため、実施者の資質や個人の判断に任せきりにするのではなく、注意点やコツなどはチーム全体で共有しておき、安心して取り組めるような仕組みを整えることも大切です。

フィードバックの目的や種類なども学びながら、自社の人材育成に少しずつ活かしていきましょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

人材育成や評価で役立つ! フィードバックのコツ・ヒントまとめ

資料をダウンロード