カジュアル面談とは?採用面接との違いや実施するメリット・当日の流れを解説

d’s JOURNAL編集部

採用活動において、「なかなか母集団が形成できない」「自社と候補者のミスマッチが目立つ」といった悩みを抱えている場合は、「カジュアル面談」の導入を検討してみるのが有効です。カジュアル面談はその名の通り、ラフな雰囲気で行われる企業と候補者の情報交換の場です。

この記事では、カジュアル面談の方法や実施するメリット、具体的な質問例などをご紹介します。

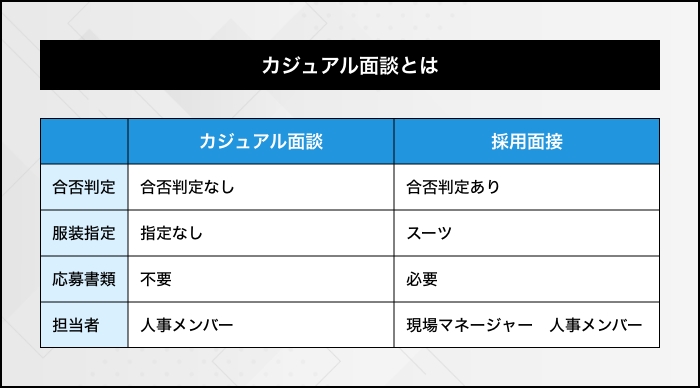

カジュアル面談とは

「カジュアル面談」とは、企業と応募者がお互いをよく知るために、気軽に対等な立場で話し合うことを指します。選考の前段階で導入され、人事・採用担当者と候補者の1対1形式で行われるのが一般的です。

カジュアル面談の目的は、あくまでも企業と候補者の相互理解にあるため、合否の決定は行いません。また、就職や転職の意思を明確にしていない求職者に対して、自社の魅力やリアルな情報を知ってもらう場として活用されることもあります。

人手不足による母集団形成の難しさから、企業側から求職者へのアプローチとしてカジュアル面談を用いるケースも増えています。

採用面接との違い

採用面接との大きな違いは、合否の判定を行わないという点にあります。お互いを知ることが主要な目的であるため、極端に難があると判断される場合を除けば、合否に影響はありません。

また、できるだけリラックスした雰囲気で臨んでもらうために、書類提出や服装指定は行われないのが一般的です。さらに、カジュアル面談は人事が担当することが多いのも特徴です。

採用面接では、現場に近いマネージャー職も担当する場合がありますが、カジュアル面談では企業の全体像を知ってもらうためにも人事のメンバーが担当します。

カジュアル面談が注目されている背景

採用環境の変化にともない、本格的な選考に入る前にカジュアル面談が行われるケースが増えています。その背景には、労働人口の減少による採用難が大きく関係しているといえるでしょう。

1人あたりの採用コストが高まるなかで、マッチ度の低い人材を採用する余力が企業から失われつつあり、選考前に質の高い母集団を形成する重要性が高まっています。そこで、カジュアル面談を行って自社の内情も求職者に理解してもらい、カルチャーマッチしているかを確かめる機会を設けるケースが増えているのです。

また、知名度の低い企業では、そもそも自社の情報が求職者の目に留まらず、応募を獲得することが難しいケースもあります。この場合には、選考よりもハードルが低いカジュアル面談を行い、多くの求職者との接点を設ける目的で導入されていると考えられます。

カジュアル面談を実施するメリット

カジュアル面談を実施することで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは、2種類の効果について解説します。

就職潜在層との接点を持てる

カジュアル面談の最大のメリットは、就職・転職の意向が固まっていない就職・転職潜在層の人材と接点が持てることです。潜在層のなかには、「新卒で採用内定をもらっているが、他によい企業があれば選考を受けよう」「今の会社に大きな不満はないが、よりよい条件の企業があれば転職しよう」と考えている人もいるでしょう。

この場合、他の企業との接点が選考応募に限られていると、それ以上の進展は期待できません。しかし、カジュアル面談という形であれば、こうした就職・転職潜在層とも接点が持てるため、採用活動においてより多くの人たちにアプローチをかけられるようになります。

また、カジュアル面談は企業のアピールの場でもあります。自社の魅力や今後の方針などを潜在層に訴えかけ、企業のファンになってもらえる可能性があることも大きな効果です。

潜在層が将来的に転職を考えた際、真っ先に自社が転職先候補に挙がるというメリットが期待できるでしょう。

採用のミスマッチを防ぐことができる

カジュアル面談では、応募者と企業の双方で情報交換を行い、自社の事業内容やビジョン、業務について直接伝えることができます。そのため、求人サイトや企業サイトだけではわかりにくい社内の雰囲気も伝えやすく、ミスマッチを防ぎやすくなるのもメリットです。

また、自社への興味・関心が高まった状態で応募してもらえることから、選考辞退の防止にも有効です。

カジュアル面談を実施するために必要な準備

カジュアル面談を有効に活用するためには、企業側である程度の準備を整えておく必要があります。ここでは、最低限整えておきたい項目として、3つのポイントを見ていきましょう。

会社概要を共有する

カジュアル面談の対象者には、事前に会社概要が掲載されたURLを共有するなどして、自社の基本的な情報をチェックしておいてもらうとよいでしょう。カジュアル面談の時間や機会は限られているので、公開されている情報は事前に渡しておき、時間を節約することが大切です。

また、可能であれば、カジュアル面談の担当者の情報もあらかじめ伝えておきましょう。こちらの情報を提示することで、候補者も事前に質問を用意しやすくなり、収穫の多い面談が行えるようになります。

現場の従業員に同席してもらう

カジュアル面談は人事担当が行うことが多いですが、可能であれば現場の責任者にも同席してもらうのが理想です。なぜなら、求職者にとって、より詳しく知りたいと感じるのは現場での働き方や環境であるためです。

候補者の年齢や経歴をもとに、できるだけ近い立場で話せる従業員を選出し、事前にスケジュール調整を行うとよいでしょう。

応募者に対する質問を用意しておく

気を張らずにラフな雰囲気で話せるカジュアル面談は、応募者の本音に触れられる絶好の機会でもあります。面接のように形式的な質問に偏るのはもったいないので、「どうして転職しようと思ったのか」「大切にしている価値観は何か」など、面接前だからこそ話してもらいやすいテーマを選び、いくつか質問を用意しておきましょう。

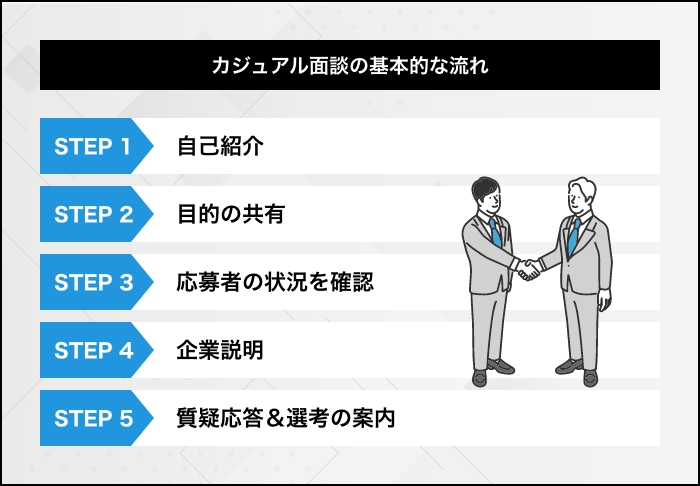

カジュアル面談の基本的な流れ

カジュアル面談では、特に決まった流れはありませんが、企業側がきちんとゴールまでの筋道を立てておくことは重要です。ここでは、基本的な流れを確認しておきましょう。

①自己紹介

カジュアル面談では、ざっくばらんに話ができるように応募者の緊張を和らげる必要があります。まずはアイスブレイクを兼ねて、担当者の自己紹介をすることから始めましょう。

自己紹介では、適切な範囲で採用者の人となりがわかるパーソナルな情報も伝えるのがポイントです。部署名や名前だけでなく、出身地や趣味といった仕事以外の側面も見せることで、応募者も安心して自分の話ができるようになります。

②目的の共有

自己紹介が終わったら、面談を実施する目的を共有します。応募者がカジュアル面談に慣れていない場合、「この面談は選考の一部ではないか」と不安に思い、聞きたいことを話せなくなる可能性があるためです。

そのため、話に入る前に改めて「合否とは関係のない面談であること」を伝えましょう。加えて、企業と応募者の相互理解が目的であることを伝え、「当社のこともぜひ知ってもらいたい」という旨を添えるのも有効です。

③応募者の状況を確認

自社について話をする前に、応募者の状況を把握することも大切です。すべてのテーマにおいて詳細に話をするのは現実的ではないため、応募者のニーズに合わせて必要な情報を提供するためにも、しっかりとヒアリングを行いましょう。

このとき、就職活動で大切にしていることや現在の状態、自社に対する素直なイメージなども聞けると、その後の展開がスムーズです。

④企業説明

企業説明はできるだけわかりやすく端的に行い、必要に応じてスライドなどの資料を用意しておくとよいでしょう。また、応募者の反応を見ながら、柔軟に話を展開させることも大切です。

一方的なやりとりになるのを防ぐために、途中で「ここまでで何かご不明な点はありますか」と確認を挟んだり、最新トピックに関するクイズを盛り込んだりすると、応募者を置いていかずに済みます。現場の従業員が同席できる場合は、実際に働いている様子やエピソードなども語ってもらうと、よりリアルなイメージを持ってもらいやすくなります。

⑤質疑応答&選考の案内

企業説明が終わったら、フリータイムを設けて相互理解を深めましょう。どちらかといえば、応募者側から自由なタイミングで質問を促すのは難しいため、担当者から「他に聞きたいことや気になるポイントはありますか」と尋ねてみることも大切です。

なお、企業への関心がもっとも高まるのは面談直後であるため、積極的に採用したいと感じた応募者には、その場で選考の案内をすることをおすすめします。また、カジュアル面談の参加者を対象とした、特別な選考フローを用意しておくのも一つの方法です。

カジュアル面談における注意点

カジュアル面談は企業イメージを左右することもあるプロセスなので、実施する前にはきちんと注意点を確認しておく必要があります。ここでは、基本的な項目として、3つのポイントをご紹介します。

志望動機には触れない

カジュアルな雰囲気を崩さないためにも、選考結果につながりそうな質問はできるだけ避けるのが無難です。応募者に緊張感を与えないためにも、志望動機のように選考の要素が強い質問は控えるのが望ましいでしょう。

一方的な質問を避ける

繰り返しになりますが、カジュアル面談の目的はあくまでも「相互理解」にあります。企業から一方的な質問を続けると、応募者を委縮させたり、本音を引き出しにくくなったりするので注意が必要です。

会話のキャッチボールがスムーズに行えるよう、事前にスマートな質問内容を用意したり、担当者を対象にロールプレイングをしたりするのもよいでしょう。

社内情報を事前に整理しておく

カジュアル面談では、自社の情報をわかりやすく過不足がないように伝えることが大切です。冗長にならないためにも、事前に社内情報を整理しておき、資料としてまとめておきましょう。

また、部署内の細かな業務内容については、現場の責任者も交えて説明してもらうのが近道です。

カジュアル面談の質問例

カジュアル面談では、質問内容もできるだけライトなものから選ぶことが大切です。一方、カジュアルな場だからといってプライベートに踏み込む質問はふさわしくありません。

選考時の面接と同様に、宗教や家庭環境、恋人の有無など、選考に関わりのない個人情報や私生活に関する質問はしないように注意しましょう。ここでは、カジュアル面談で使いやすい質問例をピックアップしてご紹介します。

●導入時の質問例

「就職活動はいつから始めましたか?」

「業界についてどのような印象を持っていますか?」 など

●企業(自社)関連の質問例

「弊社のイメージをお聞かせください」

「どうして面談に応じていただいたのでしょうか?」 など

●面談者関連の質問例

「就職活動ではどのような軸を重視しますか?」

「今後どのようなキャリアを希望していますか?」

「どのような人と一緒に働きたいと思いますか?」 など

●面談後の質問例

「またコンタクトを取ってもよろしいでしょうか?」

「この機会に聞いておきたいことはありませんか?」 など

カジュアル面談と相性のよい採用手法

カジュアル面談は新卒・中途のどちらの採用シーンにも活用できますが、特に相性がよいとされているのは中途採用です。ここでは、なかでも導入効果が期待しやすいケースを2つご紹介します。

ダイレクト・リクルーティング

「ダイレクト・リクルーティング」とは、企業の人事・採用担当者が自ら採用候補者を探し、直接スカウトする採用手法のことです。人材データベースから自社に合うと判断した候補者をピックアップし、企業側からスカウトメールを送ることで、強力に自社の存在をアピールできるのがメリットです。

採用難に陥りやすい現代では、従来の「待ち」の採用手法とは異なり、企業からアプローチをかけられる「攻め」の手法として注目されています。ダイレクト・リクルーティングでは企業が先手を打つ分、候補者はどうしても受け身になり、当初の志望度も低い状態です。

そこで、採用選考に入る前の段階としてカジュアル面談の機会を設け、自社の魅力を知ってもらうことが有効とされています。

(参考:『ダイレクト・ソーシング(ダイレクトリクルーティング)」とは?』)

リファラル採用

「リファラル採用」とは、自社の従業員から友人や知人を候補者として紹介してもらう採用手法のことです。自社と候補者をよく知る従業員が間に入るため、通常の手法よりもミスマッチが起こりにくく、採用コストも大幅に削減できるのがメリットです。

リファラル採用の場合も、いきなり通常の採用選考に入るより、クッションとしてカジュアル面談を活用するのが適しています。自社についてフラットな視点で知ってもらうことで、入社に対するモチベーションを引き出しやすくなるとともに、入社後のチーム合流もスムーズに行いやすくなるでしょう。

(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』)

まとめ

本格的な採用選考に入る前に、企業と応募者が相互理解を深めるために行われるカジュアル面談。選考を受けるよりも気軽に参加できるため、就職・転職潜在層にもアプローチがしやすく、母集団を広げるのに役立ちます。

また、自社について正しく理解してもらうことで、採用後のミスマッチを予防するのも重要な目的です。カジュアル面談のメリットや注意点、質問例をおさえておき、採用活動のプロセスに組み込んでみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

カジュアル面談質問集テンプレート【Excel版】

資料をダウンロード