コンピテンシー評価とは?項目例と評価シートの書き方やメリット・デメリットを解説

d’s JOURNAL編集部

仕事で高いパフォーマンスを発揮している人の行動特性(コンピテンシー)を評価基準とする人事評価である「コンピテンシー評価」。

評価者の主観ではなく、具体的な行動をベースに評価を実施する手法のため、人事評価の不公平感の解消につながりやすい点が特徴です。客観的で公正な評価ができることから、日本企業でも注目を集めるようになりました。

この記事では、コンピテンシー評価の項目例や評価シートの書き方、メリット・デメリットなどを紹介します。

下記からコンピテンシー評価を導入・運用する際に役立つ資料も無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

コンピテンシー評価とは

コンピテンシー評価とは、仕事で高いパフォーマンスを発揮している人に、共通した行動特性である「コンピテンシー」を基に評価基準を作成する人事評価のことです。「人事評価の公平性の担保」や「効率的な人材育成」などを通じて、従業員の成果を向上させ、企業の成長につなげることを目的としています。

個人のスキルだけでなく、成果を出している従業員がどのような行動を取っているのか?という観点で評価基準を定めていくことが特徴です。

以下で、コンピテンシーの定義やコンピテンシー評価が注目されている背景、職務資格制度(能力評価)・バリュー制度との違いを詳しく見ていきましょう。

コンピテンシーとは

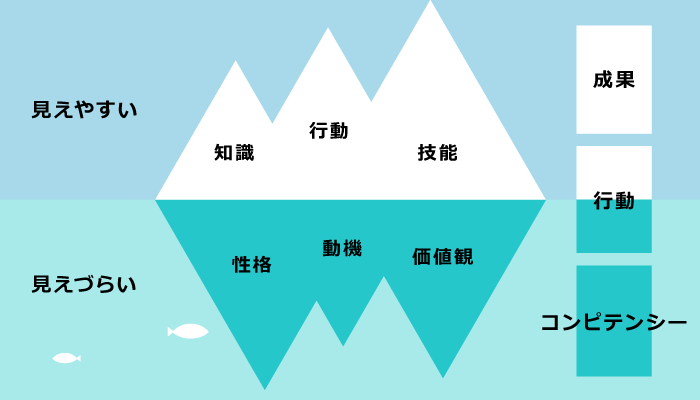

コンピテンシーとは、仕事で高いパフォーマンスを発揮するハイパフォーマーに共通して見られる行動特性のことです。ハーバード大学のマクレランド教授が、人事管理の概念として1970年代に提唱しました。

コンピテンシーを明らかにする際は、ハイパフォーマーの具体的な行動そのものではなく、行動につながる「性格」「動機」「価値観」といった要素を重視します。そのため、可視化しやすい「知識」「行動」「技能」とは異なり、可視化しにくいとされています。

従業員に期待する成果は個々人が担っている役割や業務によって異なるため、職種・役割ごとにコンピテンシーを設定することが一般的です。

(参考:『コンピテンシーとは?意味や人事評価・面接での使い方を解説』)

コンピテンシー評価が注目される背景

コンピテンシー評価が注目される背景には、時代の変化が挙げられます。具体的には、「職務資格制度(能力評価)」や「年功序列制度」といった従来型の制度が、今の時代には合わなくなってきていることが理由です。

「職務資格制度(能力評価)」とは、業務に関する知識や経験、協調性といった、職務経験を通じて身に付く能力・スキルを評価する制度のこと。ジェネラリストの育成に適した制度ではあるものの、評価基準があいまいなため、人事評価者の主観に左右されやすく、人事評価の公平性を担保しづらいという特徴があります。

「年功序列制度」とは、年齢や勤続年数に応じて、役職・賃金を上昇させる人事制度のこと。人材の囲い込みを目的に普及しましたが、仕事の成果が給与に反映されないため、特に仕事への意欲が高い若手社員のモチベーションが低下しやすいとされています。

こうした課題に加え、従来型の制度には「勤続年数に比例して給与を上げなくてはいけないので、人件費が高騰し続ける」という課題もあります。こうした課題を解決するための方法の一つとして、年齢や勤続年数よりも成果を重視することで、客観的かつ公平性の高い人事評価を実現できるコンピテンシー評価が注目されているのです。

職務資格制度(能力評価)との違い

「コンピテンシー評価」と、今なお多くの企業が採用している「職務資格制度(能力評価)」との違いを表にまとめました。

| コンピテンシー評価 | 職務資格制度(能力評価) | |

|---|---|---|

| 評価基準 | 行動特性(コンピテンシー) | 業務に関する知識や能力・スキル |

| 効果 | ●効率的・戦略的な人材育成が可能。 ●評価基準が具体的なため、評価の公平性を担保しやすい など |

●ジェネラリストを育成しやすい ●長期的な視点で人材を育成できる など |

| 課題 | ●導入するまでに手間や時間がかかる ●評価基準が明確に定義されている分、状況の変化に応じた柔軟な対応が難しい など |

●評価基準があいまいなため、評価の公平性を担保しづらい ●基本的に勤続年数に比例して給与が上がるため、人件費が高騰する一方 など |

上記の表からもわかる通り、コンピテンシー評価と職務資格制度(能力評価)はまったく異なるものといえるでしょう。

バリュー評価との違い

コンピテンシー評価と類似した人事評価制度に「バリュー制度」が挙げられます。バリュー制度は、企業が設定する価値観や行動規範である「バリュー」に基づき、従業員を評価する評価制度です。それぞれの違いを以下で確認しましょう。

| コンピテンシー評価 | バリュー制度 | |

|---|---|---|

| 評価基準 | 行動特性(コンピテンシー) | 業務に関する能力・スキル、プロセス |

| 効果 | ●効率的・戦略的な人材育成が可能。 ●評価基準が具体的なため、評価の公平性を担保しやすい など |

●企業の価値観が浸透しやすい ●能力や成果だけでなく、プロセスも評価対象のため、従業員の自律性が高くなる など |

| 課題 | ●導入するまでに手間や時間がかかる ●評価基準が明確に定義されている分、状況の変化に応じた柔軟な対応が難しい など |

●客観的に評価しづらい ●評価基準となるバリューが不明瞭(ふめいりょう)だと、従業員からの不満につながる など |

このようにコンピテンシー評価では、「コンピテンシーのような行動が取れているか」が重要ですが、バリュー制度では「企業のバリューに合致しているか」が評価基準となります。両者の大きな違いが評価対象にあることがわかります。

コンピテンシー評価シートとは

コンピテンシー評価シートは、コンピテンシー評価の際に使用する企業ごとのオリジナルのシートです。

コンピテンシー評価シートの内容が具体的でない、また文章が伝わりにくいと、適切な評価ができなくなります。評価者となる上司だけでなく、従業員自身も自己評価を実施する際に活用するものなので、目指すべき姿や行動指針を役職や等級ごとに明確に記載しなければなりません。

コンピテンシー評価シートのサンプル

「コンピテンシー評価のサンプルを見てみたい」という人事・採用担当者も多いでしょう。「全従業員向け」「営業職向け」「エンジニア職向け」のコンピテンシー項目および評価レベルの例を紹介します。

コンピテンシー評価シートのサンプル

●全従業員向け

●営業職向け

●エンジニア職向け

なお、各コンピテンシー項目は、5段階でレベル分けすることが一般的です。そのため、サンプルでも5段階の評価レベルに分けて記載しています。

コンピテンシー評価を行う際にご使用いただける評価シートのサンプル(無料)をご用意しましたので、ぜひご活用ください。

全従業員向け

全従業員向けのコンピテンシー項目の例として、「業務改善力」というコンピテンシー項目の詳細・評価レベルを紹介します。

「業務改善力」の例

| コンピテンシー項目の具体例 | ●常に改善意識をもって、日々の業務にあたっている ●担当業務やチーム・部署全体、社内全体といった規模での業務改善を図っている ●業務効率化や生産性向上につなげている |

|---|---|

| 5段階の評価レベル | レベル1:仕事に対する姿勢が常に受け身で、改善意識が一切見られない レベル2:責任を持って担当業務を行っているものの、改善意識は見られない レベル3:自ら考えて行動しており、創意工夫や改善行動が見られる レベル4:自らの業務の枠を超え、チームや部署の課題解決を図り、チーム・部署全体の業務効率化・生産性向上につなげている レベル5:社内全体に関わる改善行動により、社内全体の業務効率化・生産性向上につなげている |

営業職向け

営業職向けのコンピテンシー項目の例として、「プレゼンテーション力」というコンピテンシー項目の詳細・評価レベルを紹介します。

「プレゼンテーション力」の例

| コンピテンシー項目の具体例 | ●プレゼンテーションのための準備(資料作成や市場調査など)を滞りなく行っている ●相手に伝えたい内容を、的確に伝えられている ●相手の理解度に応じて、プレゼンテーションを工夫している |

|---|---|

| 5段階の評価レベル | レベル1:事前準備が不十分で、伝えたいことを的確に伝えられない レベル2:事前準備は十分できるものの、伝えたいことを的確に伝えることには課題がある レベル3:事前準備を十分に行い、伝えたいことを的確に相手に伝えられている レベル4:相手の理解度に応じて、プレゼンテーションの内容を柔軟に変更できている レベル5:相手の理解度や競合先のプレゼンテーションに応じて、プレゼンテーションの内容を柔軟に変更でき、成約につなげている |

エンジニア職向け

エンジニア職向けのコンピテンシー項目の例として、「トラブル対応力」というコンピテンシー項目の詳細・評価レベルを紹介します。

「トラブル対応力」の例

| コンピテンシー項目の具体例 | ●トラブルの発生にただちに気づき、迅速に初期対応を行っている ●さまざまな対応策の中から、状況に応じた最適な対応を選択している ●トラブルの未然防止・再発防止に向けた取り組みをしている |

|---|---|

| 5段階の評価レベル | レベル1:周囲から指摘されないとトラブルに気づかないだけでなく、マニュアル通りの対応しかできず、対応スピードが遅い レベル2:トラブルに自ら気づけるものの、マニュアル通りの対応しかできず、対応スピードに課題がある レベル3:状況に応じた最適な対応を自ら考え、迅速に対応できている レベル4:状況に応じた最適な対応を迅速に行うだけでなく、トラブルの未然防止・再発防止に向けた取り組みもしている レベル5:状況に応じた最適な対応を迅速に行うだけでなく、トラブルの未然防止・再発防止に向けた取り組みもしており、そのノウハウを社内全体に共有している |

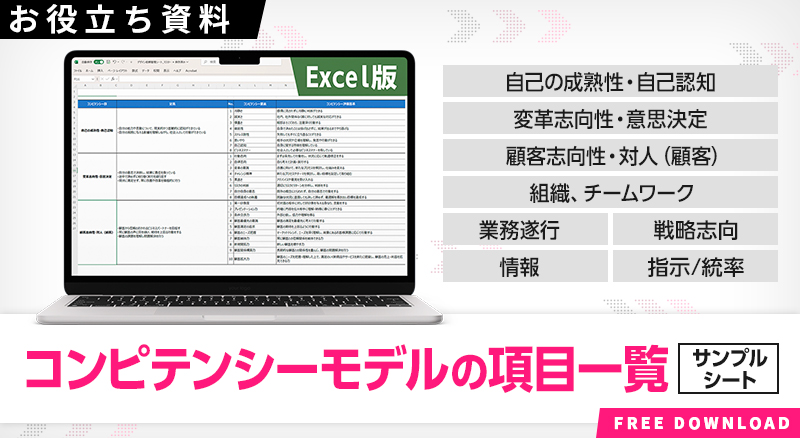

今回紹介したのは、あくまで一例です。その他のコンピテンシー項目についても知りたい方は、コンピテンシー項目一覧のサンプルを参考にしてください。

コンピテンシー項目一覧のサンプルは下記から無料ダウンロードしていただけます。

コンピテンシー評価シートの書き方

コンピテンシー評価シートとは、「コンピテンシー群」や「コンピテンシー項目」「目標設定」「自己評価」「人事評価者による評価」などを書き込めるシートのことです。

先ほど紹介した『コンピテンシー項目一覧【サンプル】』を参考に、「コンピテンシー群」には、「自己の成熟性・自己認知」や「変革志向性・意思決定」「顧客志向性・対人(顧客)」といったカテゴリーから、該当するものを記載しましょう。「コンピテンシー項目」には、コンピテンシー評価の基準となる具体的なコンピテンシー項目を書きます。これらに基づいた各自の目標を、「目標設定」欄に記載しましょう。

「自己評価」や「人事評価者による評価」には、1~5までの「評価点数」とその点数を付けた理由である「評価理由」を書きます。「コンピテンシー項目ごと」および「評価者ごと」の評価平均点を基に、最終的な評価を決定しましょう。

コンピテンシー項目一覧のサンプルは、下記から無料ダウンロードしていただけます。

コンピテンシー評価のメリット

コンピテンシー評価を導入することで、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。コンピテンシー評価の5つのメリットを紹介します。

1.公平性のある人事評価が可能になる

2.人材を効率的に育成しやすくなる

3.人事評価者側の負担を軽減できる

4.会社のビジョンと人事評価の方向性がマッチする

5.組織全体のモチベーションやパフォーマンスが向上する

公平性のある人事評価が可能になる

コンピテンシー評価は「評価基準が明確」であり、かつ「実際の行動ベース」で評価を決めるため、人事評価者の主観が入り込む余地が少なくなります。評価のばらつきを抑えられるので、公平性の高い人事評価を実現可能です。

また、被評価者は「どのような行動特性を評価されたのか」「どの行動特性については、不十分だったのか」を理解しやすくなります。そのため、人事評価に対する不満が減り、人事評価への納得度が高まるでしょう。結果として、モチベーションの向上や早期離職率の改善なども期待できます。

人材を効率的に育成しやすくなる

ハイパフォーマーの行動特性を評価基準としているため、従業員は「どのような行動特性が高い成果につながるのか」「どのような行動特性を満たすようにすれば、評価が高まるのか」を容易に理解できます。そのため、従業員一人ひとりが目指すべき方向性を見定めやすくなり、自身の目標設定もしやすくなるでしょう。その結果、人材の効率的な育成が可能になります。

加えて、コンピテンシー評価では職種・役割ごとにコンピテンシーモデルを設定して評価するため、専門性の高い従業員ほど高評価を得やすくなるとされています。高評価を得るべく、専門性を高める従業員が増えることにより、自社が求める人材を育成しやすくなるでしょう。

人事評価者側の負担を軽減できる

人事評価者側の負担を軽減できる点も、コンピテンシー評価のメリットの一つです。具体的な評価基準としてコンピテンシー項目が定められているため、人事評価者は「被評価者が、このコンピテンシー項目を満たす行動ができているかどうか」で評価を決められます。

評価基準が明確なため、判断に迷ったり、あいまいな判断をしてしまったりすることもないでしょう。結果的に、人事評価を決定するまでに費やす時間も削減できます。

コンピテンシー項目一覧のサンプルは、下記から無料ダウンロードしていただけます。

会社のビジョンと人事評価の方向性がマッチする

コンピテンシー評価は従業員一人ひとりの行動特性が評価基準のため、会社のビジョンと人事評価の方向性を合わせやすい点もメリットです。

これまで主流だった職務資格制度のような評価制度では、評価基準があいまいなために経営戦略やビジョンに相反する結果につながることも少なくありませんでした。その点、コンピテンシー評価であれば、会社のビジョンやバリューと評価基準を合わせることで、社内全体に浸透しやすくなります。

組織全体のモチベーションやパフォーマンスが向上する

不公平感や不信感のない評価が実施できるコンピテンシー評価は、上司と部下の関係性の構築にも大きく寄与します。組織内で信頼関係が構築できている中で適切な評価がなされると、従業員のモチベーションやパフォーマンスが高まりやすくなるためです。

また、コンピテンシー評価を通じて従業員自身が課題や強みを明確に自覚することで、業務効率や生産性の向上が見込めます。結果的に組織全体の士気が向上し、企業の成長にもつながるでしょう。

コンピテンシー評価のデメリット

コンピテンシー評価にはメリットがある反面、注意したいデメリットもあります。コンピテンシー評価の4つのデメリットを紹介します。

1.制度導入には手間と時間がかかる

2.導入と運用の難易度が高い

3.経営状況や業務などの環境変化に適用しづらい

4.設定したコンピテンシーが誤っている可能性がある

制度導入には手間と時間がかかる

コンピテンシー評価を導入する際は、まず自社独自のコンピテンシーモデル・コンピテンシー項目を定めなくてはなりません。そのため、導入までには「専任チームの結成」や「ハイパフォーマーの選定」「ハイパフォーマーへのヒアリング」「行動特性の分析」「決定内容の検証・調整」といった、さまざまな工程が必要です。

制度導入までに多くの手間・時間がかかることを十分に理解した上で、導入に向けた準備を進めましょう。

導入と運用の難易度が高い

コンピテンシー評価の導入には多くの手間と時間がかかるため、導入に向けたハードルは高いといえます。人事評価制度の見直しに長時間かけることが難しい企業の場合、コンピテンシー評価以外の人事評価を検討することが望ましいでしょう。

また、企業を取り巻く環境や企業としてのフェーズなどの変化に対応していくため、運用開始後の定期的なアップデートも必要です。「一度決めたら、それで終わり」ではないため、運用の難易度も高いといえるでしょう。

これらのデメリットと先ほど紹介したメリットを比較した上で、コンピテンシー評価の導入要否を決定することが重要です。

経営状況や業務などの環境変化に適用しづらい

コンピテンシー評価は、現在成果を出している人材に共通する行動特性を評価基準とするため、突然の環境変化に弱く柔軟性が低い評価手法とされています。

市場や社会情勢の動向により、企業に求められる課題は日々変化します。それに伴い、企業が従業員に求めるニーズや行動も変わるため、コンピテンシーを見直す手間が生じる可能性があるわけです。

例えば、経営状況の変化により、「経営方針の転換」や「新規事業の立ち上げ」「急な人員削減」などが生じる可能性があります。これらが理由で、従業員への求められるスキルや行動が一変し、従来の評価基準では、適応しきれない場合があります。

コンピテンシーの評価項目は細かく、解像度が高いため、その都度見直すことは簡単ではありません。導入したからといって終わりではなく、環境変化に伴い評価項目を修正する必要がある点と、修正の難易度が高いことを想定しておきましょう。

設定したコンピテンシーが誤っている可能性がある

コンピテンシー評価の土台となるコンピテンシーですが、一度定めたからといってそれが理想の評価基準であるとは限りません。一定以上の成果を出している従業員が、全員同じ行動特性を持っているわけではないためです。

業種によっては、成果を出すためのアプローチ方法が多岐にわたり、どの方法を選択しても間違いではないケースもあるでしょう。この場合、コンピテンシーを1つに絞ると、違うアプローチを取っている従業員の強みを適切に評価できない可能性があります。

コンピテンシーの特定だけでなく、評価項目や基準の設定を誤ると、人事評価や業績に連動せず、適切な評価が実施できません。正しく活用するためにも、成果を上げているハイパフォーマーに詳細なヒアリングを実施し、その従業員が持つ行動特性を明確に言語化しましょう。

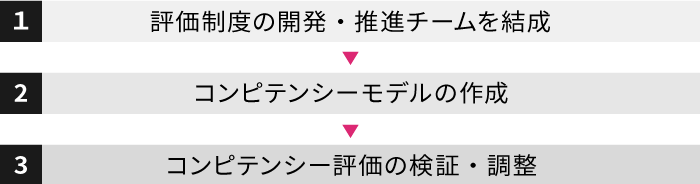

コンピテンシー評価の導入フロー

コンピテンシー評価の導入フローを、順を追って紹介します。

評価制度の開発・推進チームを結成

コンピテンシー評価の導入には、多くの工数・時間を要するため、片手間で準備を進めることは困難です。まずは、コンピテンシー評価の導入を目的とした、専任の開発・推進チームを結成しましょう。

「人事評価制度の策定」は非常に重要度の高い業務であるため、「部門責任者」や「マネジャー」といった各部門で重要な役割を担っている従業員をアサインすることをお勧めします。

コンピテンシーモデルの作成

次にコンピテンシーモデルを、以下の4つのステップの順に作成します。

1.一般的なモデルケースから領域と項目の設定

2.ハイパフォーマーの行動特性データの収集とコンピテンシー項目の洗い出し

3.ミッション、ビジョン、バリューとの照らし合わせとコンピテンシーモデルの作成

4.モデル化したコンピテンシーへのレベル設定

STEP1.一般的なモデルケースから領域と項目の設定

コンピテンシーの評価項目は企業ごとに自由に設定できますが、一から全ての項目を考えることは大変でしょう。そこで参考となるものが、「コンピテンシー・ディクショナリー」です。

コンピテンシー・ディクショナリーは、多分野にわたる業種・業界に必要なコンピテンシーを、6領域20項目に分類したものです。1993年にライル・M・スペンサーとシグネM.スペンサーが提唱して以来、コンピテンシーのモデルケースとして多くの会社で活用されています。

コンピテンシー・ディクショナリー

| 領域 | 項目 |

|---|---|

| 達成・行動 | ●達成思考 ●秩序・品質・正確性への関心 ●イニシアチブ ●情報収集 |

| 援助・対人支援 | ●対人理解 ●顧客支援志向 |

| インパクト・対人影響力 | ●インパクト・影響力 ●組織感覚 ●関係構築 |

| 管理領域 | ●他者育成 ●指導 ●チームワークと協力 ●チームリーダーシップ |

| 知的領域 | ●分析的志向 ●概念的志向 ●技術的・専門職的・管理的専門性 |

| 個人の効果性 | ●自己管理 ●自信 ●柔軟性 ●組織コミットメント |

これらの領域・項目を参考にすると、企業独自のコンピテンシー評価の基準を設定しやすくなるはずです。

STEP2.ハイパフォーマーの行動特性データの収集とコンピテンシー項目の洗い出し

コンピテンシー項目を定めるために、社内で高い成果を出しているハイパフォーマーを選定し、行動特性の調査を行いましょう。本人へのインタビューかアンケート調査のいずれかでデータを収集します。

インタビューの場合は職種や役割ごとにヒアリングを行い、収集した行動特性データから「ハイパフォーマーの思考・行動にどのような共通点があるのか」という観点で分析することがポイントです。行動特性の分析を丁寧に行うほど、コンピテンシーモデルの精度が高くなります。

ハイパフォーマーの行動特性が集まれば、高い成果を出すためのコンピテンシー項目を洗い出していきます。先述のコンピテンシー・ディクショナリーと、データの結果を照らし合わせると、自社が目指しているコンピテンシーモデルの方向性が見えてくるはずです。

STEP3.ミッション、ビジョン、バリューとの照らし合わせとコンピテンシーモデルの作成

企業の目指すべき方向性とのずれがないかを確認するために、洗い出したコンピテンシー項目と企業のミッション・ビジョン・バリューを照らし合わせます。合致しないものは、コンピテンシー項目から除外しましょう。

コンピテンシーモデルの作成時は、以下3種類の中から適切なものを選択します。

●理想型モデル:企業が求める理想の人物像を基にする

●実在型モデル:実在する従業員の人物像を基にする

●ハイブリッド型モデル:理想形と実在型を融合させる

なお、コンピテンシー・ディクショナリーの項目を、そのまま自社の評価項目として設定することは避けましょう。あくまでも自社の状況と目指すべき方向性に沿っている項目か否かを、一つずつ照らし合わせることが重要です。

STEP4.モデル化したコンピテンシーへのレベル設定

作成したコンピテンシーモデルは、項目ごとにレベル分けを行いましょう。レベルを設定することで、評価者が各項目をどの程度達成しているのかを把握しやすくなります。

コンピテンシーモデルのレベル分けは、以下の5段階に分ける形が一般的です。

| レベル | 名称 | 詳細 |

|---|---|---|

| レベル1 | 受動行動 | 指示された内容を理解して実行できる |

| レベル2 | 通常行動 | 標準的な業務を一人でこなせる |

| レベル3 | 能動行動 | 課題を発見し、解決策を自ら提案・実行できる |

| レベル4 | 創造行動 | 現状を打破するために新たなアイデアを生み出し、周囲を巻き込みながら実行できる |

| レベル5 | パラダイム転換行動 | 革新的なアイデアを創出し、組織全体に影響を与える |

上記はあくまでも目安ですが、項目ごとにレベルを設定して評価基準を設けることで、公正な評価を実施できます。

コンピテンシーモデルの作成方法など詳しく知りたい方は下記の記事もチェックしてみてください。

(参考:『コンピテンシーモデルとは?目的や活用例・作成方法を解説』)

コンピテンシー評価の検証・調整

コンピテンシーモデルの作成およびコンピテンシー項目の設定・レベル分けが完了したら、評価基準が適切であるかを検証します。

評価基準に実際の従業員を当てはめ、「ハイパフォーマーが、高評価を受けられるようになっているか」「中程度のパフォーマンスを上げている従業員が、ハイパフォーマーより高評価とならないか」などを検証しましょう。

検証の結果、問題が発覚した場合には、調整を行う必要があります。

下記からコンピテンシー評価を導入・運用する際に役立つ資料も無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

コンピテンシー評価の注意点

コンピテンシー評価を導入・運用する際に意識しておきたい、3つの注意点を紹介します。

●目的(成果の向上)を見失わない

●コンピテンシーに執着し過ぎない

●コンピテンシーモデルやコンピテンシー項目を定期的に更新する

目的(成果の向上)を見失わない

そもそもコンピテンシー評価は、従業員の成果を向上させ、企業の成長につなげることを目的としています。本来の目的を見失い、形式的にコンピテンシー評価を導入してしまうと、効果が限定的で「成果の向上」につながらないでしょう。

コンピテンシー評価のベースが「成果を上げるための行動」であることをしっかり認識することが重要です。「コンピテンシー評価をただ導入するだけ」「従業員に行動を促すのみ」ということにならないよう、十分に注意しましょう。

コンピテンシーに執着し過ぎない

全てのコンピテンシーを高いレベルで満たす人材は、滅多に存在しません。そのため、コンピテンシーに執着し過ぎないことも大切です。全ての項目を高いレベルで満たすことを一方的に要求してしまうと、従業員のモチベーション低下を招くリスクがあります。

定めた評価基準は、あくまで一つの基準に過ぎないと認識し、従業員に過度に要求しないよう注意しましょう。

コンピテンシーモデルやコンピテンシー項目を定期的に更新する

コンピテンシーモデルやコンピテンシー項目は、定期的に更新する必要があります。市場のニーズや社会情勢、企業の成長フェーズ、経営体制などが変化することにより、「何が成果に結び付くか」も変わってくるためです。

見直しをせずに運用を続けると、当然ながら望ましい結果にはつながりません。コンピテンシーモデルやコンピテンシー項目の見直しには工数・時間を要しますが、成果につなげるためにも、定期的な更新を怠らないようにしましょう。

コンピテンシー評価を行う際にご使用いただける評価シートのサンプル(無料)をご用意しましたので、ぜひご活用ください。

まとめ

コンピテンシー評価を導入することにより、「公平性のある人事評価が可能になる」「人材を効率的に育成しやすくなる」といったメリットが期待できます。

一方で、導入に至るまでには手間・時間がかかり、導入・運用の難易度も高いという点には、注意が必要です。

今回ご紹介したサンプルや書き方、導入フローを参考にコンピテンシー評価を導入し、従業員の成果の向上や企業の成長につなげてみてはいかがでしょうか。

下記からコンピテンシー評価を導入・運用する際に役立つ資料も無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

人事評価に活用できるコンピテンシー評価シート【サンプル】

資料をダウンロード