“成長実感”がなければ人は辞める。セールスイネーブルメントの考え方から学ぶ、成長機会の設計方法とは

-

セールスイネーブルメントを「受注率を上げるためにできることを全てやる」取り組みと定義、人材定着や組織開発にも応用

-

社長自らがデータを分析・活用し、社員一人ひとりの成果にコミット。報酬設計や育成体制も抜本的に改革

-

バリュー浸透や成長機会の設計により、社員が「自律的に成長を実感できる」組織を実現している

採用難が深刻化し、多くの企業で早期離職防止や現場での人材育成が喫緊の課題となっています。一方、打ち手がなかなか見いだせずに悩んでいる人事担当者も少なくありません。

こうした課題の解決策となり得るのが、営業活動の成果向上を目指す取り組みである「セールスイネーブルメント」の応用です。対面・電話商談の解析や、AIを活用した営業人材育成などのソリューションを提供するamptalk株式会社では、セールスイネーブルメントの知見を人材定着に応用していると言います。

営業支援の仕組みが、なぜ組織の課題解決につながるのか。どのようなアプローチが必要なのか。同社CEO 代表取締役社長の猪瀬竜馬氏に聞きました。

不人気職種で人材が定着しない「営業」の変革ニーズが高まっている

──営業領域では「セールスイネーブルメント」の考え方が注目を集めています。貴社ではセールスイネーブルメントをどのように定義していますか。

猪瀬氏:私はセールスイネーブルメントを「受注率を上げるためにできることを全て実行する」活動だと定義しています。

営業上のボトルネックを分析して修正していく、その全てのプロセスがセールスイネーブルメントです。営業プロセスの設計・管理はもちろん、ツール開発や報酬・評価制度、人材採用・育成などさまざまな活動が必要となります。当社はそうした活動を幅広く支援するソリューションを提供しています。

──なぜ今、セールスイネーブルメントのニーズが高まっているのでしょうか。

猪瀬氏:労働人口が減少する中で、営業職はいわゆる不人気職種になりつつあります。多くの企業では営業職の採用に苦戦し、なんとか採用できたとしても人材がなかなか定着しません。

海外企業では「トップセールスが社長よりも多くの報酬を受け取っている」というケースも珍しくなく、高いステータスのポジションだと見なされています。日本ではそうしたステータスが低く見なされがちで、「給料もそれほど良くない仕事」のイメージが付いてしまっている。そんな現状を踏まえて、営業の仕組みを変え、生産性を高めるとともに、営業職に従事する人のはたらきがいを向上させようとするニーズが高まっているのです。

成長機会が乏しい営業職は「会社を辞めたい」と考えるようになる

──受注率を上げるためにできることを全部実行する、その一つひとつが営業職のモチベーションを大きく向上させていくことにつながっていくのですね。

猪瀬氏:はい。Gartner社の調査データによれば、営業のロジック開発や応用が進んでいるアメリカでさえ、多くの営業職が「会社を辞めたい」と考えています(※)。その理由は「成長機会がない」「歯車のようにはたらかされている」「マネジメントからのフィードバックが抽象的」「事務作業が多い」など。こうした理由の一番上に「成長機会」が挙がっているのは大きなポイントだと思います。

出典:Gartner The Top 2 Reasons Your Sellers Are Quiet Quittingより

この調査データはアメリカのものですが、日本企業にも同じことが指摘できるはずです。

人は同じことの繰り返しでは成長感を得られず、何かに挑戦していなければ目の前の仕事に飽きてしまいます。

人は、これまでできなかったことができるようになった瞬間に大きな喜びを感じるもの。私には幼い子どもがいて、できなかったことができるようになると本当にうれしそうにしています。そうした感情を抱くのは大人も同じです。

営業職においては、「受注できなかった商談を受注できるようになる」という明確な成長感を得ることが個人の喜びにつながると考えています。受注率を上げるためにできることを全て実行する「セールスイネーブルメント」の取り組みは、個人の“成長機会の実感”にも寄与する、と考えます。

問われる経営層のコミット。リスクを取って報酬・評価制度改革も実行

──amptalkで実施している「セールスイネーブルメント」の具体的な取り組みを教えてください。

猪瀬氏:一例としてテクノロジーの活用が挙げられます。私は「セールステックマニア」を自認しており、国内外の最新ツールに投資して最先端の組織づくりに取り組んでいます。

自社のサービスである商談解析ツールの「amptalk analysis」を活用し商談内容は全て録画し、そのデータをクラウド型の営業支援システム内へ蓄積。現場ではデータ収集を半自動で行えるようにしています。

これらのデータを見て、各営業担当者が毎週何件の商談をしているか、受注する可能性のある商談数はどれくらいかなどを、チャットツールと連携させて私が毎朝チェックしています。問題がありそうなところが見つかれば部門マネージャーと連携して対応します。

──社長自身が商談数などのKPIを全てチェックしているのですね。

猪瀬氏:はい。インサイドセールスの架電数なども、3時間ごとの配信情報をリアルタイムにチェックしています。

セールステックを導入して失敗する例は、社長をはじめとした経営層が関与しないこと。うまくいっているケースでは、社長や役員がツールや取り組みを理解して数字を追いかけ、コミットしています。特に中堅・中小規模の企業では経営層のコミットなしにセールステックの活用は成り立ちません。

人材育成についても、自社開発のテクノロジーを使って徹底的に効率化しています。たとえばamptalkのAIロープレツール「amptalk coach」を活用して商談本番を想定したロールプレイングができるようにし、これをクリアするまでは本番に挑めないという仕組みも設けています。

──報酬や評価制度ではどのような工夫をしていますか?

猪瀬氏:当社では新たにOTE(On-Target Earnings)という制度を導入しました。営業でいうと、売れば売っただけ報酬になり、年収が青天井で上昇していく制度です。

導入に当たっては社内で多少の反発があったものの、結果的に良い変化をもたらすことができたと感じています。評価の意味合いが変わり、成果を出せる人材が会社とプロダクトを信じて活動している限り、他社に行く気が起きないような収入を得られるようになりました。

日本企業の経営者と会話していると、「こうしたやり方は日本人に合わないのでは」と懸念を示す方も多いです。しかし、ハレーションを恐れていては前に進めません。報酬・評価制度の変更はリスクを取って断行することが重要だと考えています。

ハイパフォーマーの特徴を言語化し、具体的でユニークな「バリュー」を制定

──セールスイネーブルメントの取り組みが、人材定着に寄与したと感じていますか。

猪瀬氏:当社の場合は創業当初から取り組んでいるため、前後の比較は難しいのですが、離職率は他社と比較してかなり低いのではないでしょうか。特に、活躍した分、評価や報酬が得られる仕組みは、社員のモチベーション向上および人材定着につながっていると感じています。

セールステックを用いて受注率を上げ、人材育成につなげていることも定着に寄与していると感じます。ただ、人のモチベーションはテクノロジーだけでは向上させられないのも事実。モチベーションが低下してしまった人をフォローするのは人間の仕事です。

当社の場合は、eNPS(Employee Net Promoter Score)のスコアを四半期ごとに測定して個々人の状況を可視化しているんです。モチベーションが低くなりつつある社員とはマネジメント層や役員が直接会話しています。

一方、「人間よりもAIからのフィードバックのほうが納得できる」というメンバーもいるので、あえてAIからのデータ的なフィードバックを受けてもらうなど、人とテクノロジーのかけ合わせでモチベーション向上に取り組んでいます。

──貴社では「活躍人材」をどのように定義しているのでしょうか。

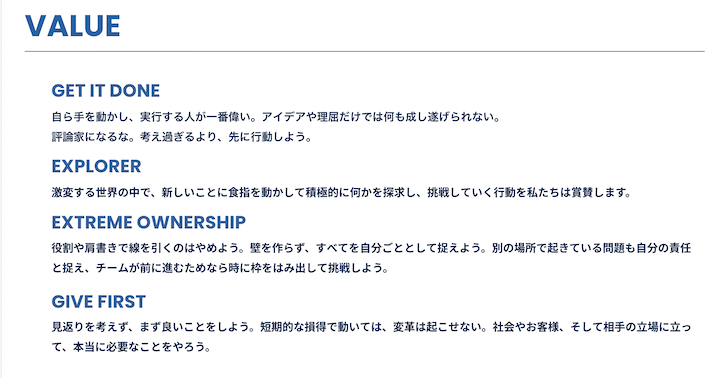

猪瀬氏:6期目に入った2025年、当社ではハイパフォーマーの特徴を分析して言語化を進め、バリューに落とし込みました。

バリューを決める際には、「抽象的か具体的か」「一般的かユニークか」の4象限で考え、具体的でユニークなものだけにしました。「挑戦」など、抽象的で一般的なものは日常業務で使えないからです。

こうして「GET IT DONE」「EXTREME OWNERSHIP」「EXPLORER」「GIVE FIRST」の4つのバリューを制定しました。

バリューは評価制度にも連動し、グレードとひもづけています。課題はまだまだありますが、チーム単位で少しずつ浸透してきていると思います。

中途入社者こそ、現場に出てからの育成施策を充実させるべき

──セールスイネーブルメントの考え方に基づく人材定着の効果は、営業以外の職種にも応用できるでしょうか。

猪瀬氏:営業以外の職種に応用する場合は、営業職のように「個を評価する」ための報酬・評価制度設計が特に重要になると思います。たとえば経理であれば、「ミスしないことが当たり前」ではなく、「ミスを一度も起こさなかったことを評価する」などの工夫が必要でしょう。

また、職種を問わず中途入社者の定着や成長につなげる意味でもセールスイネーブルメントの考え方を応用すべきだと感じます。企業の多くは入社当初のオンボーディングに注力していますが、その後、現場に出てからのフォローはあまり考慮されず、中途入社者が放置されてしまいがちだからです。

転職を経験している人は、成長機会がないことで再び転職を繰り返すケースもあります。中途入社者こそ、現場に出てからの育成施策を充実させることが課題ではないでしょうか。

──今後、どのように取り組みを発展させていきたいと考えていますか。

猪瀬氏:まだまだ組織は完璧ではなく、課題だらけだと自覚しています。

今後は、新たに入社してくれる人ができるだけ早く成長実感を持てるよう、営業で受け入れられた報酬・評価制度の考え方を全体にも広げていきたいと考えています。職種を問わず、「取り組んで成果を出した社員が報われ、個々が成長実感を継続的に得られる」組織として拡大していきたいですね。

【取材後記】

猪瀬さんが強調する「受注率を上げるためにできることを全てやる」というセールスイネーブルメントの思想は目先の営業力向上だけではなく、社員の成長実感の創出および人材定着にも寄与しています。この考え方は営業組織だけではなく、全ての組織づくりに通じる普遍的な考え方だと感じました。セールスイネーブルメントに関するデータや活用事例は、amptalk社が運営するオウンドメディア「Next Enablers」でご覧いただけます。

企画・編集/酒井百世(d’s JOURNAL編集部)、南野義哉(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也

離職を減らすためのマネジメント大全

資料をダウンロード