毎朝「会社に行きたい」と思える世界を。横断型プロジェクトFROM PLAYERS

人口減少社会の到来とともに、個人の生産性の向上が求められています。従業員のパフォーマンス向上のために職場の環境整備や人事制度の改革に取り組んでいるものの、なかなか目に見える成果が出ないのは、人事・採用担当者がぶつかってしまう壁のひとつです。

今回取材した「FROM PLAYERS(フロムプレイヤーズ)」は、新たな視点から「働く」を問い直す企業横断型プロジェクト。“働き方改革を改革する”として、11の企業・ブランドが手を取り合い、管理視点から働き手視点へと視座を移した革新的な検証や取り組みを行っています。その内容が注目され、日本の人事部主催「HRアワード2019」では「組織変革・開発部門」の最優秀賞に選ばれました。

「FROM PLAYERS」ではどのような取り組みが行われているのか、従業員が最大のパフォーマンスを発揮できる職場とはどのような職場なのかを、「FROM PLAYERS」事務局の髙原良さん、田渕陽子さんにうかがいました。

現行の「働き方改革」には限界がある。自分自身の働き方に目を向けてほしい

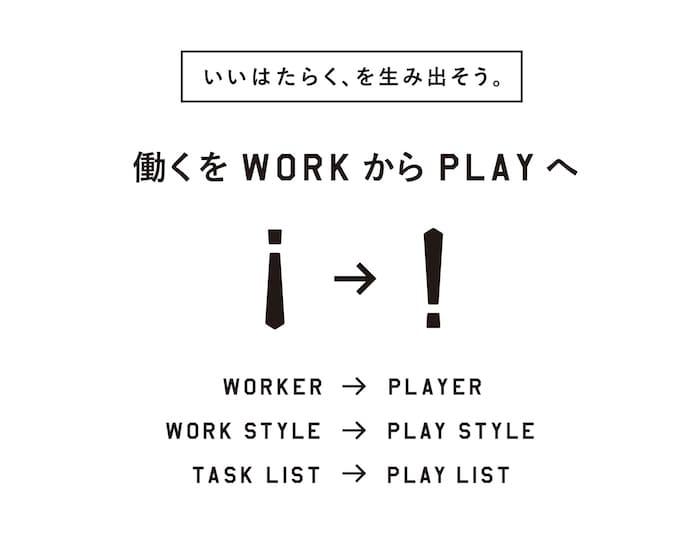

髙原氏:「いいはたらく、を生み出そう」をコンセプトとする企業横断型プロジェクトです。多彩な業種の企業やブランドに参加いただき、働き方にまつわる調査や研究、実際に課題を抱えている企業の支援やイベント・メディアを通じたナレッジのシェアを行っています。

髙原氏:日常の業務を通してさまざまな企業の方とお話をしていくなかで、多くの企業が「人材不足」や「生産性向上」といった課題を真剣に悩み始めていることに気づいたのがきっかけです。たとえば私はオフィス設計を通して企業の課題解決に取り組んでいますが、オフィスをキレイにすれば満足度は上がるのか、リフレッシュスペースを設けることで生産性は向上するのか…。企業の人事・総務担当者の意識が手段から目的に向いていく中で、我々のようなサービスサプライヤーも「どう働くべきか」「どう働きたいか」という根本的な価値観まで踏み込んで考えていくべきだという気持ちが強くなっていきました。

田渕氏:ここ数年で働き方改革という言葉は社会に浸透し、意識されるようになりました。ですが、多くの企業において働き方改革とは、長時間労働の抑制や有給休暇取得の推進などの「取り組み」を指すことが多いと思います。これらは手段の一部であり、本当に大切なことは「一人ひとりの仕事のパフォーマンスを高めること」です。施策の実行は着実に進んでいるのかもしれませんが、それで日本は変わったでしょうか。通勤時にイキイキとした表情で会社に向かう人はまだまだ少ないように感じます。企業毎に文化も違えば、課題も違う中で、目的に立ち返ってそれぞれの企業が目的に立ち返って、「どのように働くか」というスタイルから見つめ直さなければ、本当の意味での働き方改革は実現できないと思います。

髙原氏:働く人がイキイキと最高のパフォーマンスを発揮できる働き方を探求して、日本の働き方をより良いものにしていきたい。こういった想いを持つ企業も多く、それならば異なる専門性を持った企業同士が連携することで、よりエネルギーがあり、ユニークな活動ができるのではないかということで2018年の3月に「FROM PLAYERS」が発足しました。

管理視点の働き方「WORK」を、働き手視点の働き方「PLAY」へ

髙原氏:「WORK(ワーク)」と「PLAY(プレイ)」ですが、私たちは、「考え方の主体が管理者側にあるか、働き手側にあるか」という違いで言葉を使い分けています。「ワーク」は、パソコンなどの機械の動作にも用いられる言葉。日本人のパフォーマンスが低いと言われるのはなぜか?と考えたとき、私たちは働き方を考える視点が「社員をどう効率的に働かせるか」という管理起点になることが多いのが大きな原因だと考えました。

そういった考え方を完全に否定しているわけではありませんが、視点が管理側に偏りすぎると、現場の課題とは乖離した施策になってしまうだけでなく、働き手は自分ゴト化できずにモチベーションを持てません。その結果取り組みに対する自発性は醸成されにくくなってしまいます。働き方改革でさんざん施策を行っているのに、いまいち成果を実感できない。実際にこういった状況に陥っている企業は多いのではないでしょうか。

髙原氏:施策の中身を議論する前に、社内コミュニケーションの問題もあります。決して「働かせ方」改革にならないように、管理側からの要望を出す一方で、働き手は「どう働きたい」と思っているのかというプレイヤー視点を組み込むプロセスが大切なんです。

髙原氏:働き手が「どう働きたいか」を考え、それを自発的に取り組む姿を「PLAY STYLE」と呼んでいます。私たちはもっと働く人が楽しく、そして前向きに仕事に取り組む社会を実現したいと思っています。しかし難しいのは、たとえば今、会社から「みなさんはどう働きたいですか」と尋ねられても、すぐに答えられない人が多いこと。自分の身の回りの環境改善や福利厚生の充実といった要望は、比較的出てきやすいかと思います。目的は一人ひとりのパフォーマンスを高めることですので、単に要望を満たすだけではなく、働き手自身もいろいろな施策に対してその目的を考え、理解したうえで「どうすれば自分のコンディションはよくなるか、よりよい状態でパフォーマンスを発揮できるか」を考える必要がある。これが「FROM PLAYERS」が掲げる“PLAY STYLE”です。

髙原氏:昔、ある海外の企業を訪問した際、社員の方が「この会社で働いて悪いと感じたことはない。よかったことは、世界最高のプロフェッショナルと一緒に仕事ができること」と語っていました。同社の職場を見渡すと在席率は非常に低く、メンバーの半数がいない状況なのですが、「何の問題もない。みんなが自分の仕事についてどうすれば成果を出せるかを知っていて、それを実践しているから」と答えてくれました。自分の気分転換の方法やモチベーションの上げ方を知っているのです。ただ不満を解消するのではなく、プロフェッショナルとしてどうすれば仕事に意欲的に取り組めるかを考えることが、視点の転換の第一歩ではないでしょうか。

調査から得た知見×メンバー企業の事業分野によって、多彩な施策事例が生まれる

髙原氏:満員電車ではなく自転車で通勤してみたり、オフィスではなくキャンプ場でミーティングしてみたり、職場における運用や環境など、まずは自分たちが良いと思えるスタイルを実践して試しています。服装なども、スーツを着て襟を正してプレゼンするという日もあれば、チームのコミュニケーションを大切にしたい日はあえてカジュアルな服装で出社する。カジュアルな服装の方が、お互い話しやすい雰囲気が生まれますからね。

髙原氏:働く人たちからはそういう声が上がっています。コミュニケーションの質や量の問題は、多くの職場が抱えているもの。特に最近はリモートワークやフレックスタイム制などによってメンバー同士で顔を合わせる時間が減りつつあります。更に労働時間の規制も厳しいですから、仕事の効率は上がっているのかもしれませんが、職場から良い意味での雑談も減りつつある。企業は戦略的に、コミュニケーションをデザインしていかなければいけない時代です。その中で、カジュアルな服装は、対面者に感じる心理的な負担を軽減し、会話の心理的安全性を高める効果があると思います。

髙原氏:画一的な施策を行うのではなく、「PLAYER」たちとよく話し合いながら、その企業の文化、課題にあったスタイルを考えていくことが大切だと思います。私たちは一般ビジネスパーソンを対象に疫学研究なども行っていますが、自覚的にパフォーマンスを発揮できていると感じるか否かは、非常に多くの要因に影響を受けることが分かってきました。金銭的な報酬や仕事の裁量権、業務適性などはもちろんのこと、職場で笑う機会があるかどうかやプライベートでの趣味の数なども、仕事のパフォーマンスに影響します。そのため、自社の社員と向き合い、「どう働きたいか」を議論することが第一歩ではないでしょうか。

田渕氏:社員とのコミュニケーションにおいていくつか大切なポイントはありますが、まずは人事・採用担当者が社員に「なぜやるか」を丁寧に伝える必要があると思います。人はやる理由がわからないものにモチベーションを持つことはありません。

髙原氏:チームのメンバーだけでなくマネージャーも含め、「こんな会社にしたいよね」という最終的な目的意識を共有することはとても大切です。それができていると、仮に施策がうまくいかなくても、最終的な目的に向かって他の方法を考えたり、改善点を見つけたりと、組織全体がポジティブに動くことが多いのです。反対に、施策そのものが目的化されてしまっていると、うまくいかなかったときに「でも、やることはやったからいいか」と“やりっぱなし”になってしまうことが多くなってしまいます。

田渕氏:私が考える「よい人事担当者」とは、職場でいろんな社員と雑談ができる方です。普段から良好なコミュニケーションができている担当者とは、フランクに話せる社員が多いですから。

髙原氏:それから、社員がポジティブな気持ちで働き方改革に取り組むには、出来る限り社員が施策の意思決定に参加できる機会を設ける事も大切です。たとえば投票をしてもらったり、ワークショップに参加してもらったり。ある施策に対して自分の意見が反映された、主体的に決めたという経験は、プロジェクトの自分ゴト化につながります。

また、そこからもう一歩踏み込んで「やりたい!」という意欲を起こさせるには、エンターテインメント的な要素も重要だと言えます。プロジェクトを紹介するコンセプト動画をつくったり、施策を始める際にイベントを行うこともそう。ドキドキ、ワクワクといったプラスのエネルギーは、企業内の取り組みにおいてあまり重要視されてきませんでしたが、こういった工夫を行っているかどうかで社員の関わり方が変わってきますから、施策の実施効果も飛躍的に高まります。人事・採用担当者には、メンバーを楽しませる“演出家”のような一面が求められるかもしれませんね。

【取材後記】

働き方改革で行われている施策は、施策そのものが実行されることではなく、その結果によって働き手が得るものこそが重要であり、働き方改革の本来の目的であると髙原氏は強調しました。

社員のパフォーマンスを発揮してもらうために必要なのは、一人ひとりの「PLAY STYLE」を確立してもらうこと。制度や環境を整えても、このスタイルがしっかり考え抜かれていないと、社員のパフォーマンスは向上しにくく、真の働き方改革は達成できません。

一人ひとりが能動的に、最高のパフォーマンスを発揮できる社会の実現が「FROM PLAYERS」の掲げたミッション。「どのように働きたいか」という働き手への問いかけに対する答えを、今一度考えてみるべきときかもしれません。

(取材・文/藤堂 真衣、撮影/安井 信介、編集/檜垣 優香(プレスラボ)・齋藤 裕美子)