採用面接で使える質問75選!本音を引き出すポイントと注意点【面接質問シート付】

d’s JOURNAL編集部

採用活動での面接官は、応募者と直接的な関わりを持つ重要な存在です。そのため不慣れな場合は、実際の面接でどのように振る舞えばよいのか不安に感じてしまう方も多いでしょう。

この記事では面接官の役割や面接の流れといった基本的な事柄を確認した上で、具体的なテーマに合わせた質問の事例をご紹介します。

職種別やZ世代向けの質問もまとめた資料を下記から無料ダウンロードできますので、面接する際にぜひ参考にしてみてください。

面接官の役割とは

面接官には、以下に示した重要な役割があります。本記事で紹介する質問例を効果的に活用するためにも、まずこれらの役割の詳細を理解しておきましょう。

自社に合った適正な人材であるかを見極める役割

企業の顔としての役割

自社に合った適正な人材であるかを見極める役割

面接官の最も重要な役割は、応募者が自社に合う人材であるかどうかの直接的な見極めであり、応募者との具体的な接点を持つ最初のポジションに当たります。

履歴書や職務経歴書だけでは、応募者の実際的なスキルや対人関係のスキルまで判断できません。面接官が直接コミュニケーションを図り、見極める必要があります。話し方や聞き方、表情、振る舞いなど応募者の具体的な情報に触れられるという点で、面接官の役割は非常に重要といえます。

企業の顔としての役割

一般的な就職活動のスタイルでは、応募者が採用前に企業の内部環境に触れる機会がほとんどありません。多くの場合は応募者にとって、面接官は入社を志望する企業で最初に接する関係者です。

そのため、面接官が与える印象が良いと応募者の入社に対する意欲は自然に向上していくと考えられます。しかし、面接官の対応や発言に不適切な点がある場合は、企業のイメージが損なわれてしまう可能性も十分にあり得るため、注意しなければなりません。

特に現在では、面接時の不適切な対応がSNSなどで広がってしまうリスクもあります。面接官が与える印象次第で企業のイメージがプラスにもマイナスにもはたらくため発言や行動には十分に注意が必要です。

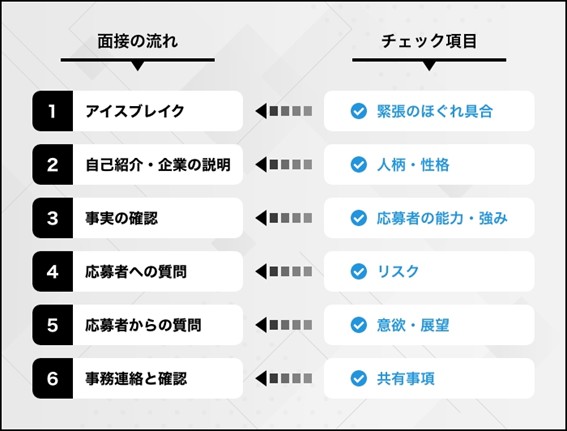

面接を行うときの基本的な流れ

面接をスムーズに行うためには場当たり的に進めるのではなく、しっかりと全体の流れを意識した上での進行が大切です。基本的なステップを押さえておけば、時間内でのよりスムーズな情報取得が可能となり、面接官の負担も大幅に軽減できます。

●アイスブレイク

●自己紹介・企業紹介

●履歴書・職務経歴書の確認

●志望動機やキャリア志向の確認

●応募者からの質問対応

●事務的な連絡と確認

ここでは一般的な面接時の流れについて主なチェックポイントとともに確認していきましょう。

1.アイスブレイク

「アイスブレイク」とは相手の緊張をほぐしたり場を和ませたりするための会話を意味します。質問事項などを丁寧に組み立てていても、応募者が緊張した状態のままではなかなか本音を引き出せません。

そのため、はじめは面接とあまり関係のないテーマで話を切り出し、応募者の緊張の和らげてあげることが大切です。

具体的なテーマとしては、以下のように天気や当日の来社方法といった当たり障りのない内容が適しており、志望動機や応募者の人となりのような核心的な質問は避けることがポイントです。

【質問事例】

1:当社まで来られるのに道に迷われませんでしたか?

2:ご自宅から何分くらいかかりましたか?

3:あいにくの雨ですが、今日は電車で来られましたか?

4:就活中でお忙しいでしょうが、なにか息抜きはできていますか?

5:会社説明会はどうでしたか?

(参考:『【面接官必見!】知らないと失敗しちゃうかも?有意義な面接のためのアイスブレイクとは~質問例付き~』)

(参考:『ダメ面接官のやりがちNGアイスブレイク質問例 ~すぐ使えるトーク付~』)

2.自己紹介・企業紹介

アイスブレイクが済んだ後は会社に関する具体的な説明を行い、応募者に自社の特徴を正しく理解してもらうことが大切です。一次面接の段階では、応募者にとって自社はあくまでも就職先の候補の一つに過ぎません。

会社説明を丁寧に行うと応募者の入社に対する意識を高められるため、事前に資料の準備をしておくとよいでしょう。自社が求めている人材や採用したい職種、主要な業務や取り扱うサービス・製品、今後のビジョンなどを通じて、過不足のない情報の伝達が重要です。

また、面接官自身の自己紹介も忘れずに行う必要があります。入社動機や業務内容などを伺う中で面接官の人柄を伝えられると、面接をよりスムーズに進めやすくなります。

3.履歴書・職務経歴書の確認

事実確認のステップでは応募者の履歴書や職務経歴書に書かれている内容に沿って質問をします。記載内容に虚偽や誇張がないかをチェックするとともに、プラスアルファの情報を引き出す作業も事実確認のステップの大きな目的です。

そのため質問項目はその場で考えるのではなく、事前にある程度は整理しておく必要があります。

4.志望動機やキャリア志向の確認

応募者の意欲や展望に関する質問は、意欲や入社後のビジョンを直接確かめられる重要な質問です。入社した場合にどのようにはたらきたいか、自社でどのように活躍の場を広げたいかなどを通じて自社と本人の将来像がマッチしているかをチェックします。

また、自分の言葉で語れているか、自社の業務について認識のズレはないかなども同時に目を向けておくと、入社後の活躍が見込める人材の採用につながります。

5.応募者からの質問対応

コミュニケーションが一方的になってしまうのを避けるために、面接時は必ず応募者から質問ができる機会を設けましょう。質問時間は応募者の不安を解消したり、自社とのミスマッチを防いだりする上で重要なステップです。

応募者からの質問を効果的に引き出すためには、質問までのやりとりで発言しやすい雰囲気をつくっておくことがポイントです。あらかじめ「最後に質問の時間を設けてあるので、気になる点があれば遠慮なくお尋ねください」と伝えておいてもよいでしょう。

6.事務的な連絡と確認

応募者からの質問を終えたあとは事務連絡と確認を行って面接は終了です。応募者に不安な点が残らないようにするためにも、不透明になりそうなポイントを可能な限り解消しておくことが大切です。

入社日や勤務体制、シフト、入社するまでのスケジュールなどは事務連絡するタイミングで伝えましょう。また、応募者が複数社の選考を受けているケースを想定して、合否連絡の方法や目安日程も合わせて伝えておけると理想的です。

面接を行うときの流れ以外にも、面接の手法やポイントについて知りたい方は、下記から資料を無料ダウンロードしてください。

具体的な質問事項とポイント

ここからは、面接ですぐに使える質問をシーンごとに解説します。自社での活躍が見込める人材かどうかを見極めるためにも、面接の流れに合わせて適切な質問を投げかけていきましょう。

【具体的な質問事項とポイント】

●志望動機を確認する質問

●転職・退職理由に関する質問

●スキルや経験に関する質問

●コミュニケーションスキルに関する質問

●価値観や志向性に関する質問

●今後のキャリアプランに関する質問

●ストレス耐性に関する質問

●自社との相性に関する質問

なお、職種別やZ世代向けの質問もまとめた資料も別途用意しております。

下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

志望動機を確認する質問

応募者が自社に合っているかどうかを確かめる上で、志望動機の確認は必要不可欠だといえます。

自社の求人に応募しているからといって、全ての応募者が高いモチベーションを持っているわけではありません。

多くの応募者の中から、「絶対に御社に入りたいのです」という強い想いがある人材を見つけ出せるかどうかが、採用活動の成否を左右します。熱意のある人材なら、選考を辞退される可能性も低く、入社後も意欲的にはたらいてくれるでしょう。

【質問事例】

6:なぜ当社の求人募集に応募されたのでしょうか?

7:当社に対して抱いている印象をお聞かせください

8:当社の強みだと思われる点を3つ挙げていただけますか?

9:当社では具体的にどんな業務に携わってみたいですか?

10:転職を通じて、当社に期待することはどのようなことですか?

11:当社以外に応募しているところはどのような企業でしょうか?

12:当社について知りたいことは何かありますか?

転職・退職理由に関する質問

自社の企業理念や風土との相性を確かめるためにも、転職活動で重視している点、および前職を辞めた理由なども質問しましょう。転職・退職理由には、応募者の本心が反映される傾向にあるためです。

また、退職理由の内容によっては自社でも同じ状況となる可能性があり、その点を確認することが採用のミスマッチ防止にもつながります。

そのほか、現職ではたらきながら転職活動をしている人材に対しては、実際の転職意欲の高さを確認することもお勧めします。

【質問事例】

13:なぜ、今転職しようと思われたのですか?

14:転職先を選ぶ際は何を重視されますか?

15:「こういう職場ではたらきたい」という具体的なイメージがあればお聞かせください

16:自由に選べるとしたら、どのような会社ではたらきたいですか?

17:前職を辞めようと思ったきっかけを教えてください

18:もし前職で抱えていたお悩みが解決されたなら、転職活動は始めませんでしたか?

19:現職を辞めるとなった際に、周囲の方から引き留められたらどうされますか?

スキルや経験に関する質問

特に中途採用では即戦力として人材を採用するケースが多く、スキルや経験の有無が非常に重要な評価基準となります。履歴書や職務経歴書でも確認できる情報ではありますが、面接の場で踏み込んだ質問を投げかけて、より詳細な情報を引き出しましょう。

【質問事例】

20:担当していた業務で成果を出すためにどのような工夫をしていましたか?

21:これまでの仕事で最も誇れる仕事は何ですか?

22:業務で得意なこと、苦手なことは何ですか?

23:これから学びたいことや、身に付けたいスキルを教えてください

24:リーダーとして業務に当たったご経験はありますか?

25:会社から与えられていた目標はどのようなものでしたか?

26:当社で活かせると思う経験やスキルは何ですか?

27:新しい業務に取り組む際、どのようにスキルを習得していきますか?

コミュニケーションスキルに関する質問

業務に直接関係するスキルだけではなく、コミュニケーションスキルの有無も面接ではチェックする必要があります。コミュニケーションスキルが十分にある人材なら、既存社員ともスムーズに人間関係を構築でき、即戦力として活躍してくれる可能性が高いためです。

伝えたい内容を端的にまとめられるか、また自身の意見を客観的に伝えられるかなどのポイントだけではなく、相手の話に耳を傾けられるかどうかも確認することが大切です。そのためにも、以下の質問を活用して総合的な視点で応募者のコミュニケーションスキルを測りましょう。

【質問事例】

28:周囲からどのような人だと言われますか?

29:チームで仕事をするときに、どのような役割を任されることが多いですか?

30:コミュニケーションで特に重視している点は何ですか?

31:人に何かを説明する際に、心がけていることがあれば教えてください

32:1分間で自己紹介を行ってください

33:メンバーと意見が対立した際、どのように話し合いを進めますか?

34:円滑なコミュニケーションを実現するために、どのようなことを意識しますか?

価値観や志向性に関する質問

価値観や志向性については「応募者が自社の社風とマッチしそうか」「既存のメンバーと良好な関係を築いていけそうか」などが重要なポイントです。また、入社後の配属先や業務適性を考える上でも有効な判断材料になります。

価値観や志向性を確かめる質問としては以下のようなテーマが効果的です。

【質問事例】

35:仕事でやりがいを感じるのは具体的にはどのようなときですか?

36:自分のモチベーションは何だと思いますか?

37:ご自身の仕事ぶりや性格について、周囲からどのような評価を受けることが多いですか?

38:苦手なタイプはいますか?それはどのような人ですか?

39:価値観が異なる人物と協力するときに心がけていることはありますか?

40:5年後にはどのような仕事をしていたいですか?

今後のキャリアプランに関する質問

採用のミスマッチを防ぐためには、応募者の目指すキャリアが自社で実現できるかどうかを擦り合わせることも大切です。

その上で、もし自社ではかなえられない要望がある場合には、その旨を正直に伝えましょう。ネガティブな情報でも隠さずに伝えることが、長期的な目線では企業イメージの向上につながります。

【質問事例】

41:将来的に目指したいポジションや、キャリアプランなどはすでにありますか?

42:入社後のキャリアプランについてお聞かせください

43:当社に入社したら、将来的にどのようなことを成し遂げたいですか?

44:入社後に挑戦したいことはありますか?

45:10年後にはどのような業務に携わっていたいですか?

46:今後のキャリアアップに向けて、今勉強していることはありますか?

キャリアプランに対する人材の考えは、応募している職種やその人の年代によっても大きく変わると考えられます。

そのため、面接ごとに質問を使いまわすのではなく、応募者に合わせて都度変更することが大切です。

以下に職種別にまとめた質問例とZ世代向けの質問例を用意したので、質問を用意する際はぜひご活用ください。

ストレス耐性に関する質問

ストレス耐性に関する質問では自社の業務との相性やセルフマネジメントスキルを確認できます。ストレス耐性は管理職などの立場への適性度を測る重要な資質の一つです。

一方で、ストレス耐性に関する質問は内容によっては過度に応募者のプライベートに踏み込んでしまうリスクがある分野であるため、事前の精査が重要です。

後述する「面接官が聞いてはいけない質問」を参考にしながら、適切な内容の質問ができるよう入念に準備しましょう。

具体的な質問例としては以下のような内容が挙げられます。

【質問事例】

47:トラブルにあったときにはどのように対処しますか?

48:これまでに大きな挫折をしたことがありますか?その際に、どのように解決しましたか?

49:ストレスを感じるのはどのようなときですか?

50:ストレスを感じたときにはどのように向き合いますか?

51:前職で最も負担に感じたことは何ですか?

なお、ストレス耐性を確認できる質問集は下記からも無料でダウンロードできますので、さらに詳しく知りたい方はぜひご活用ください。

(参考:『【面接質問集あり】注目の「レジリエンス」とは?「ストレス跳ね返し人材」の見抜き方』)

職種別やZ世代向けの質問もまとめた資料を下記から無料ダウンロードできますので、面接する際にぜひ参考にしてみてください。

自社との相性に関する質問

採用後からスムーズにはたらいてもらうためには、自社の業務と応募者の相性にも目を向ける必要があります。企業風土や社内メンバーの特性なども踏まえて、親和性を見極められるような質問を検討しましょう。

具体的な質問例としては以下のようなテーマが挙げられます。

【質問事例】

52:当社にはどのような印象をお持ちですか?

53:当社の企業理念をどのように感じられましたか?

54:業務環境で重視するものはありますか?その理由は何ですか?

55:組織に必要不可欠と考えるものは何ですか?それはなぜでしょうか?

企業と応募者の相性は採用後の定着率を高める上でも重要な課題となります。面接の機会をきちんと活かすためにも、あらかじめ関連する質問の精査が大切です。

面接官が聞いてはいけない質問

採用面接は、企業が人材の適性を見極める場であるとともに、人材が企業を評価する場でもあります。つまり、面接官の言動によって応募者が不快な思いをしてしまった場合は、それが企業のイメージに直結してしまうのです。

そのような事態を防ぐためにも、積極的に聞きたい質問だけではなく、聞いてはいけない不適切な質問も事前に把握しておきましょう。

また、万が一不適切な質問を聞いてしまった場合の対処方法も併せて紹介します。

●聞いてはいけない質問事項

●間違って質問したときの対処法

聞いてはいけない質問事項

聞いてはいけない質問事項には大きく分けて以下の3つが挙げられます。

1.本人に責任のない事柄

2.本来自由であるべき事柄

3.男女雇用機会均等法に抵触する可能性がある事柄

それぞれの内容について以下の項目で解説します。

本人に責任のない事柄

本人に責任のない事柄とは以下のような項目です。

●出生地や本籍

●家族や家業に関する質問

●住宅の所有関係に関する質問

●生活環境に関する質問

具体的な質問例は以下のとおりです。

【質問事例】

56:あなたの出生地や本籍はどちらですか?

57:ご両親はご健在ですか?健康状態はいかがですか?

58:ご両親が離婚されているようですが、お母さまお一人で育てられたのですか?

59:あなたの配偶者のご職業は何ですか?

60:あなたの自宅は賃貸ですか?持ち家ですか?

61:あなたはご長男ですか?

62:家業を継ぐことは考えていますか?

本来自由であるべき事柄

本来自由であるべき事柄とは個人の思想信条に関わる項目であり、以下のような事柄が挙げられます。

●宗教に関すること

●支持政党に関すること

●人生観、思想に関すること

●社会運動に関すること

●尊敬する人物に関すること

●購読している新聞や愛読書に関すること

具体的な質問例は以下のとおりです。

【質問事例】

63:あなたが信仰している宗教は何ですか?

64:選挙の投票には行っていますか?

65:支持政党はありますか?

66:あなたの人生観について聞かせてください

67:尊敬する人物はいますか?

68:多様性についてあなたはどのようにお考えですか?

個人の思想や信条に関する項目には、応募者を理解するために質問してしまいがちなテーマも含まれていますが、選考とは関わりのない分野としての切り分けが大切です。

男女雇用機会均等法に抵触する可能性がある事柄

男女雇用機会均等法に抵触する可能性がある事柄とは、主に結婚や出産に関する質問項目を意味します。

具体的な質問例としては以下のような内容が挙げられます。

【質問事例】

69:結婚のご予定はありますか?

70:出産後も仕事は続ける予定ですか?

特定のジェンダーロールを前提とした質問は労働差別として受け取られてしまうリスクがあるため、特に注意すべきタブーといえます。

面接で聞いてはいけない質問について詳しく知りたい方は下記の記事もチェックしてみてください。

(参考:『面接で聞いてはいけない質問・会話のNG行為とは?リスク回避のための具体的な対策』)

間違って質問したときの対処法

面接の流れの中で万が一不適切な質問をしてしまった場合は、迅速な訂正が重要です。応募者が答える前に「申し訳ありません。こちらの質問は不適切でした」と謝罪をした上で、応答する必要がない旨を伝える必要があります。

面接時の不適切な対応は企業イメージの低下につながるため、早期の対応が肝心です。基本的にはあらかじめ精査した質問内容に沿って面接を進め、不要なトラブルの回避を心がけましょう。

面接官としてやってはいけないNG行動

聞いてはいけない質問のほかに、以下に挙げるNG行動を取らないように注意する必要もあります。

【面接官としてやってはいけないNG行動】

●相手の発言に対してリアクションしない

●過剰にくだけた態度を取る

●応募者からの問いに対してあいまいに答える

●答えを誘導する

●面接官の間で評価基準が統一できていない

応募者のモチベーションを低下させることがないように、企業の顔としてふさわしい言動を心がけてください。

相手の発言に対してリアクションしない

応募者の発言に対して、頷いたり相槌を打ったりといったリアクションを取らないと「話をちゃんと聞いているのか?」と不信感を抱かせてしまいます。

結果として、応募者の自社に対するイメージが悪化し、その後の選考を辞退されてしまう恐れがあります。

このような事態を防ぐためにも、相手に興味があるとしっかりと伝わるように、都度リアクションを取り、話の内容を発展させるような質問も投げかけていきましょう。

過剰にくだけた態度を取る

応募者にリラックスしてもらうために、フレンドリーな雰囲気を出すことは間違いではありません。だからといって、あまりにもくだけた態度を取ると失礼にあたってしまいます。

繰り返しになりますが、採用面接とは企業が応募者を評価するだけではなく、応募者が企業を見定める場でもあります。「この会社の面接官は失礼だな」と思われないように、フレンドリーさは出しつつも、社会人としての礼儀はわきまえることを心がけてください。

応募者からの問いに対してあいまいに答える

応募者からの質問にあいまいに回答すると、「何か知られたくない事情があるのだろうか」と不信感を与えてしまいます。そのため質問をもらった場合は、可能な限りその場で明確な回答を返すことが大切です。

即答が難しい質問については、いったん回答を保留させてもらい、後日メールや電話などで改めて伝える、という対応を取っても問題ありません。

また、ネガティブな回答にならざるを得ない場合も、内容を濁さずに正直に伝えましょう。「この会社は対応が誠実だな」と応募者に思ってもらうことが、長期的な視点での企業イメージの向上につながります。

答えを誘導する

応募者の本心や正直な考えを確認して、自社に合っているかどうかを判断することが採用面接の目的の一つです。

従って、こちらの期待する回答を引き出そうとするような、あるいは回答の選択肢が実質的に存在しないような質問を聞いてはなりません。

結果として自社に入社するかどうかにかかわらず、応募者の個性や考えを尊重する態度を取ることを常に徹底しましょう。

面接官の間で評価基準が統一できていない

採用する人材の評価基準を事前に社内で統一していないことも、NG行動の一つとして挙げられます。

面接官の間で評価基準が統一できていないと、人によって質問の内容や評価点が変わり、採用の精度が落ちてしまいます。

また、応募者の間で「あそこの会社は面接官によって質問の内容や発言が違う」と悪い評判が立つ、ということも起こり得るでしょう。

自社に合った人材を採用するため、そして自社の評判を落とさないようにするためにも、採用の評価基準は必ず事前に共有する必要があるのです。

オンライン面接の注意点と質問

ここまでに紹介したポイントや注意事項に加えて、オンライン面接の際は以下の点も意識する必要があります。

●オンライン環境(カメラ・音声・通信状況)を整える

●表情や声のトーンを意識して伝える

●オンライン面接用の質問を準備する

それぞれの詳細を順に解説します。

オンライン環境(カメラ・音声・通信状況)を整える

オンライン面接でありがちなトラブルとして、こちらの映像や音声が途切れる、または通信状況が悪くまともに通話できない、といったものがあります。

こうしたトラブルで時間を使ってしまうことがないように、カメラやマイクの設定は事前に済ませた上で、接続テストも行っておきましょう。

特に通信に関しては、スマホのテザリングなどの予備の通信手段も用意しておけると安心です。

加えて、応募者がオンライン面接に不慣れな場合を想定して、上記の事項のほか、通話用のツールの使い方なども事前に案内しておけるとなお良いでしょう。

表情や声のトーンを意識して伝える

画面越しの面接では雰囲気や空気感をつかみづらく、お互いに本音ベースでのコミュニケーションを取ることが難しい傾向にあります。

そのため、普段よりもメリハリを付けて表情を変化させた上で、声のトーンも少し上げて話しやすい雰囲気をつくることが非常に重要となります。リアクションも大きめに取り、話がきちんと伝わっているとアピールできるとなお効果的です。

また、アイスブレイクを丁寧に行うことも意識しましょう。面接の最初に応募者の緊張をほぐせれば、上記の対応と合わせてよりスムーズに面接を進められるようになります。

オンライン面接用の質問を準備する

オンライン面接は、テレワークが可能な業務で人材を募集する際の面接方法としても活用されています。テレワークの必要性が高い遠方に住む人材とも面接できる上に、通信環境の状態やオンラインでのコミュニケーションスキルの有無なども確かめられるためです。

テレワークを想定したオンライン面接を行う際は、以下のような質問を準備しておくと良いでしょう。人材の入社後に「テレワークでの動きがあまり良くないな…」となることがないように、オンライン面接の時点でテレワークへの適性を確認しておくことが大切です。

【質問事例】

71:テレワークを希望される理由をお聞かせください

72:過去にテレワークされた経験はありますか?もしあれば、そのときのはたらき方についてお聞かせください

73:業務でトラブルが発生した場合、テレワークの際はどのように対処されますか?

74:オンラインでほかのメンバーとコミュニケーションを取る際に、工夫していることはありますか?

75:テレワークでの仕事/プライベートの切り替えをどう意識していますか?

オンライン面接の質問例やノウハウをまとめた資料を、今なら無料でダウンロードできます。

採用の質を高めたい方は、ぜひご活用ください。

面接の精度を高めるための方法

事前に準備した質問事項を効果的に活用し、面接の精度を高める上では、以下の点が非常に重要となります。

●応募者が本音を話せる雰囲気をつくる

●応募者の回答を深掘りする

●マニュアルをきちんと整備する

●質問事項や評価基準を精査しておく

●主観に基づく評価を行わない

●面接官のトレーニングを行う

これらの内容を把握し万全の準備を整えた上で面接に臨むことが、採用活動の成功につながります。

資料で面接の精度を高める方法について確認したい方は、下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

応募者が本音を話せる雰囲気をつくる

応募者が自社で活躍できるかどうかを正確に見極めるには、面接を通して本音を引き出さなくてはなりません。そのためにも、応募者が話しやすい雰囲気を面接官が積極的につくる必要があります。

最初にアイスブレイクを行って応募者の緊張を和らげ、以降も相槌を打ったり笑顔を見せたりして、リラックスして話せる雰囲気を整えます。またこちらから話題を振る際は、声のトーンを優しくし、ゆっくりとていねいに話すことを意識しましょう。

応募者の回答を深掘りする

こちらの質問に対する応募者の回答を深掘りし、考え方の本質を探ることも、面接の精度を上げる上で必要な対応です。「そのように思ったのはなぜでしょうか?」「そのとき周りの方からはどのようなリアクションがありましたか?」など、話の流れに合わせて自然な形で質問を続けてみましょう。

ただし、質問を重ねる中で、意図せず威圧的な雰囲気を出してしまうことがないように注意してください。

マニュアルをきちんと整備する

面接の精度を高めるためには、不慣れな社員に向けたマニュアルの整備も必要です。面接の基本的な流れや自社が行う目的、想定される質問例などを記載しておくと社員は事前に面接のポイントを理解できます。

さらにマニュアルには面接のクオリティを均一化して、不要なリスクを回避するメリットもあります。前述したように面接時はタブーとなる質問や行為に注意する必要があるため、マニュアルを通じて基本的なルールを周知することが大切です。

ただし、細かい部分まで記載するとかえって目を通しづらいため、ポイントのみをまとめて記載したり、図解したりするなどの工夫が欠かせません。

質問事項や評価基準を精査しておく

マニュアルを整える上で、聞いてはいけない質問をしてしまわないように、あらかじめ質問事項を精査しておく必要があります。企業によって適した項目は異なるため、具体例を参考にしながら自社に合った質問内容を検討しましょう。

また、自社に適した人材かどうかを公平に見極めるための、評価基準の明確化も大切です。さらに、具体的な評価基準に沿って面接評価シートを作成しておくと、応募者を公平に評価しやすくなり、面接のクオリティ向上と安定化が期待できます。

主観に基づく評価を行わない

評価基準を明確化しても、各面接官がその内容を意識せず主観に基づき評価を行ってしまっては、面接の精度は上がりません。会社としての評価軸を統一し、採用のミスマッチが発生する可能性を減らすためにも、主観ではなく共通の評価基準に従って応募者の評価を行うことを徹底しましょう。

自社が重視している項目が複数ある場合は、「何を優先的に確認するべきか」まで社内で認識を合わせておく必要があります。また、評価基準を基に共通の質問事項をいくつか準備しておけば、面接の準備にかかる手間が少なくなる上に、新任の面接官を教育する際にも役立ちます。

面接官のトレーニングを行う

面接官を担当してもらうメンバーには、研修の機会と時間を提供してトレーニングを行う必要もあります。トレーニングは講義形式やロールプレイング形式などで行うことが一般的であり、企業の魅力を伝える力や応募者の本音を引き出す力などを身に付けてもらうことが目的です。

面接官のトレーニングについて詳しく知りたい方は下記の記事もチェックしてみてください。

(参考:『採用を成功に導く面接官の5つのトレーニング方法と実施するメリット』)

面接官が注目したい5つの観点

人材が自社に合っているかどうかを見極めるには、質疑応答の内容だけではなく、面接中の立ち居振る舞いなどもチェックすることが大切です。以下の5つの観点に注目して、人材の総合的な評価を行いましょう。

1.面接の開始時間に間に合っているか

2.身だしなみは適切か

3.面接の前後の振る舞いはどうか

4.自社に対してどの程度の関心があるか

5.コミュニケーションスキルは十分にあるか

1.面接の開始時間に間に合っているか

予定の時間どおりに応募者が来るかどうかは、社会人としての責任感の有無を確かめる上で非常に重要な観点です。時間を守るという意識が強い人材なら、日々の業務でもスケジュールや締め切りを守り、安定したはたらきを見せてくれるでしょう。

開始時間に間に合っている応募者はもちろん評価に値しますが、遅刻していたとしても、事前連絡があり謝罪の姿勢からも誠意が感じられるなら、問題はないといえます。

2.身だしなみは適切か

社会人として適切な服装であるか、また髪色やアクセサリーなどはTPOに合っているかなども、しっかりとチェックしましょう。

例えば、顧客との会合や打ち合わせが多い営業職であれば、フォーマルなスーツを着ていて、髪型も整えていることなどが判断基準となります。

ただし、業界や業種によって好ましい服装や許容可能なラインは異なるので、「スーツ以外はNG」と一概に言うことはできません。自社の業務内容を考慮した上で、適切と思われる基準を定めることが望ましいでしょう。

3.面接の前後の振る舞いはどうか

面接中だけではなく、その前後の時間での振る舞い方からも、応募者の人となりや本質を把握できます。会社の受付に来たタイミングや控室で順番を待っている間といった、ふとした瞬間の言動もていねいな応募者は、仕事の現場でも信頼できると思われます。

特に、挨拶や感謝の言葉が自然と出る応募者なら、入社後スムーズに良好な人間関係を築けるでしょう。

4.自社に対してどの程度の関心があるか

入社後に長く活躍してくれる人材を採用するには、スキルや経験の有無だけではなく、自社に対する関心の強さもチェックする必要があります。企業理念や事業内容などの情報を調べているかどうか、またその人の志望動機ややりたいことが自社と合っているかなどの観点から志望度を測りましょう。

特に、質疑応答の中で「御社の○○プロジェクトに興味を持ちました」といったふうに、具体的な事例とともにアピールしてくれる応募者は、入社後の定着率も高いと考えられます。

5.コミュニケーションスキルは十分にあるか

スキルや経験が十分で自社に強い関心があったとしても、コミュニケーションスキルが欠けていては、活躍は見込めないでしょう。周囲のメンバーと素早く打ち解けて、協力してプロジェクトに臨める人材を採用するには、コミュニケーションスキルの高さにも着目する必要があります。

話し方や声のトーンといった「話すスキル」と、こちらの話に耳を傾けて内容をしっかりと咀嚼できるかという「聞くスキル」の両方を備えていることを確かめましょう。

また、会話中の表情の変化やアイコンタクトの有無など、非言語的コミュニケーションの観点からも評価を行うことが大切です。

面接後に求められる対応

採用面接が終わったらそこで面接官としての対応が終わる、ということはありません。採用活動を成功に導くには、面接後の対応も非常に重要となるためです。

面接後は以下の対応を行い、以降の採用活動をより効果的に進められるように改善していく必要があります。

●評価結果を早めに整理する

●応募者のフォローを実施する

●研修プログラムを充実させる

評価結果を早めに整理する

面接後は、可能な限り早く評価結果を整理して、社内に共有することが重要となります。共有が遅くなると応募者に対する印象があいまいになり、最終的な評価を適切に下せなくなってしまうためです。

また、採用の売り手市場が続く昨今では、応募者がほかの会社からも入社を案内されていることが珍しくありません。こうした状況で自社の選考が長引くと、応募者が他社への入社を決めてしまう可能性もあります。

自社に合った人材を採用できるチャンスを少しでも増やすためにも、評価結果を迅速に共有し、以降の選考をスピーディーに進める必要があるのです。

応募者のフォローを実施する

選考に通過した応募者が、必ず自社に入社を決めてくれるわけではありません。ほかの会社の選考にも通っていた場合は、入社の承諾を得られない可能性も十分あります。

そのような事態を防ぐためにも、応募者が選考に通過したあとも欠かさずフォローを行いましょう。相談会や先輩社員と話せる場を設けるなどして、応募者が抱えている不安を解消し、「この会社に入社したい」というポジティブな気持ちを引き出すことが大切です。

研修プログラムを充実させる

採用した人材の活躍を後押しするための研修プログラムも、早めに準備しておくことをお勧めします。

自社の求める要件を満たした人材であっても、何のサポートもなしにいきなり業務に慣れることはできないでしょう。中途採用でも同様で、十分なスキルや経験を持っていても、自社の業務でそれをすぐに活かせるとは限りません。

従って、採用した人材にポテンシャルを最大限に発揮してもらうために、入社後の研修プログラムを充実させる必要があるのです。

業務内容をレクチャーする研修のほか、キャリアプランに関する研修なども実施して、長期的に活躍できる環境を整えてあげましょう。

まとめ

応募者にとって面接官は、志望する企業で最初に顔を合わせる社内の人物となるケースが多い傾向にあります。企業の顔として重要なポジションを担う存在でもあるため、きちんと研修を行い、スムーズかつ有意義な面接が行えるよう入念に準備しておくことが大切です。

特に面接の成否を決める「質問項目」については、事前に精査しておく必要があります。面接の全体的な流れを把握し、細かなタブーも意識しながら具体的な質問事項を洗い出しましょう。

職種別やZ世代向けの質問もまとめた資料を下記から無料ダウンロードできますので、面接する際にぜひ参考にしてみてください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

職種別にすぐ活用できる面接質問例一覧【Excel版】

資料をダウンロード