ナレッジマネジメントとは?意味や目的、実践のポイントを解説

d’s JOURNAL編集部

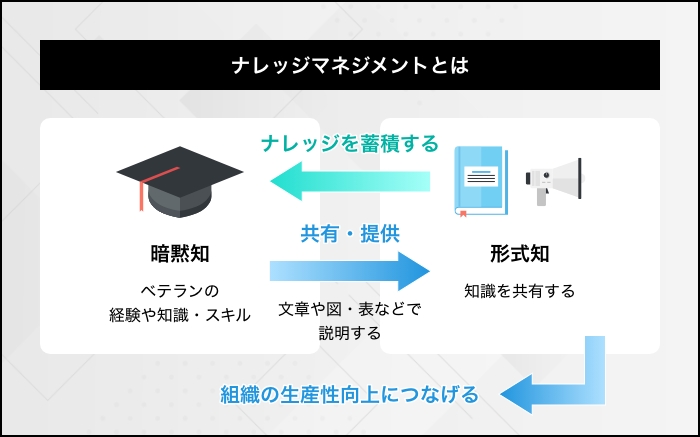

ナレッジマネジメントとは、個人に蓄積された知識を組織全体で共有し、生産性や業務効率を向上させていく取り組みです。

特に、言語化が難しいベテランの担当者が持つコツやノウハウを共有し、組織全体の力を高めていくことを主な目的としています。

この記事では、ナレッジマネジメントの重要性や手法、実践するうえで押さえておきたいプロセスについて見ていきましょう。また、ナレッジマネジメントに成功している企業や組織の事例もご紹介します。

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、個人が持っていた知識や経験を社内で共有し、組織全体として活用していく取り組みを指します。個人に蓄積されていたノウハウを言語化し、全体へスムーズに共有することで、企業の生産性や競争力を高めていく経営手法です。

ナレッジマネジメントでは、個人が持つ知識のなかでも、特に「暗黙知」と呼ばれる知識の取り扱いに着目するのが特徴です。そして、暗黙知を「形式知」と呼ばれる知識に変換して全体にシェアしていくのが、ナレッジマネジメントの目的となっています。

暗黙知

暗黙知とは、文字どおり表面からは見えてこない知識のことであり、ベテランが持つ長年の勘や熟練工のスキルなどを指します。自動車の運転を例にあげれば、暗黙知は実際に運転してみないとつかめない車幅感覚や、アクセル・ブレーキの強さ、実践的な安全確認や方向指示器を出すタイミングなどにあたります。

これらは個人的な過去の経験から成り立つ主観的な知識や、言語化されていない嗅覚やノウハウのため、他者への共有が難しいのが特徴です。しかし、実際に仕事をするうえでは、欠かせない重要なポイントでもあります。

そのため、暗黙知をどのように継承していくかは、多くの企業、現場においてとても大切なテーマとなっています。

形式知

形式知とは、知識や経験をマニュアルなどの形にアウトプットし、広く共有しやすい状態にしたものを指します。主観的な知識や感覚であっても、文章・図などを活用しながら言語化することで、客観的で有益な情報として多くの人に届けられるようになるのがメリットです。

自動車の運転を例にあげれば、形式知は教習用教本に載っているような交通規則、車の基本的な動かし方などであり、口頭やマニュアルなどで誰でも簡単に伝えられる知識にあたります。暗黙知をこの状態にまで変換できれば、人材育成や技術継承において大きな優位性が生まれます。

ナレッジマネジメントとは、このように暗黙知に客観性を持たせたりマニュアル化したりして、誰でも平たく扱えるように変換するプロセスです。

ナレッジマネジメントを行うメリット

ナレッジマネジメントに成功すれば、企業や組織にとっては大きな財産となります。以下の項目では、具体的なメリットについて3つの観点から解説します。

人材育成の効率化

適切なナレッジマネジメントが行われれば、個人に蓄積されていた貴重なデータやノウハウを人材育成にそのまま活かすことができます。前述のように、暗黙知は重要な価値を持っている一方で、伝達や継承が難しいのが特徴です。

たとえば、優れた営業成績を残すメンバーがこれまでの経験でつかんだコツや、店舗展開の現場で得られた実践的なノウハウなどは、重要な情報であるにもかかわらず平たく共有するのが難しいといえます。なぜなら、こうした知識は、本来先輩や上司などに一対一で見てもらい、長い時間をかけて継承されていくものであるためです。

しかし、もしナレッジマネジメントによって形式知化できれば、一対一ではなく、大勢を相手に伝えられるようになり、成果の個人差も小さくなっていきます。このように、人材育成の大幅な効率化を期待できるのが、ナレッジマネジメントの大きなメリットです。

組織力の強化

ナレッジマネジメントには、暗黙知を客観的な形式知に変えるという側面だけでなく、組織に蓄積できるというメリットもあります。貴重な経験やノウハウがあっても、暗黙知として個人に蓄積されたままでは、そのメンバーが不在のときに組織としての対応力が大きく損なわれてしまいます。

さらに、配置転換や退職などによって組織に伝わらないまま失われてしまえば、企業にとって大きな損失です。ナレッジマネジメントは、こうした属人化による弊害を避けるためにも重要なプロセスといえます。

適切にナレッジマネジメントが行われれば、業務の属人化を避けられ、組織全体の力を底上げすることができます。

業務の効率化

知識や経験をスムーズに共有できれば、それだけでも業務の効率化が期待できます。一定以上の経験が必要な業務であっても、きちんとスキルや知識が共有されると、幅広いメンバーに担当させることが可能です。

また、人材を育てるノウハウも自社に蓄積されていくため、育成効率そのものも向上していくでしょう。

ナレッジマネジメントが重要とされる理由

現在の日本のビジネス環境においては、技術やノウハウを暗黙知のまま伝えるのではなく、ナレッジマネジメントを行う重要性が高まっています。以下の項目では、国内においてナレッジマネジメントが重視される理由と背景について解説します。

終身雇用制度の崩壊

多くの日本企業にとっても、ベテランや熟練工が持つ暗黙知の継承は、長く重要な課題となってきました。そこで、古くから実践されてきたのが、ベテランの技術を「見て学ばせる」あるいは「盗ませる」といった体感的な知識の継承方法です。

しかし、この方法は継承されるまでに時間がかかってしまうため、あくまでも一人が一つの職場に長く勤め続ける終身雇用制度を前提にしたものでした。現在のビジネス環境においては、終身雇用制度が事実上崩壊し、働き方も多様化しています。

つまり、貴重な技術を身につけた人材が、そのまま同じ企業にとどまり続けるとは限らないということです。そのため、暗黙知を自然に継承させる伝統的な方法だけでは、どうしても組織に技術や知識の総和量を維持するのが難しくなっています。

IT化による技術継承の効率化

IT化による影響も、ナレッジマネジメントの重要性を加速させています。現代のビジネスシーンでは、IT技術の著しい進歩やグローバル化により、従来よりも技術や知識のライフサイクルが短くなっているのが特徴です。

そのため、競争力を高めるためには、暗黙知をスピーディに集め、形式知へと効率的に転換していくシステムが必要となります。また、AIの進化によって、暗黙知を集積・転換しやすくなっているのも重要なポイントです。

たとえば、従来であれば現場で伝えなければならなかった知識や経験も、高度なシミュレーションシステムを用いれば、場所や時間を選ばずに継承できるようになっています。このように、IT化によってナレッジマネジメントが効率的になったことも、重要性が高まっている要因です。

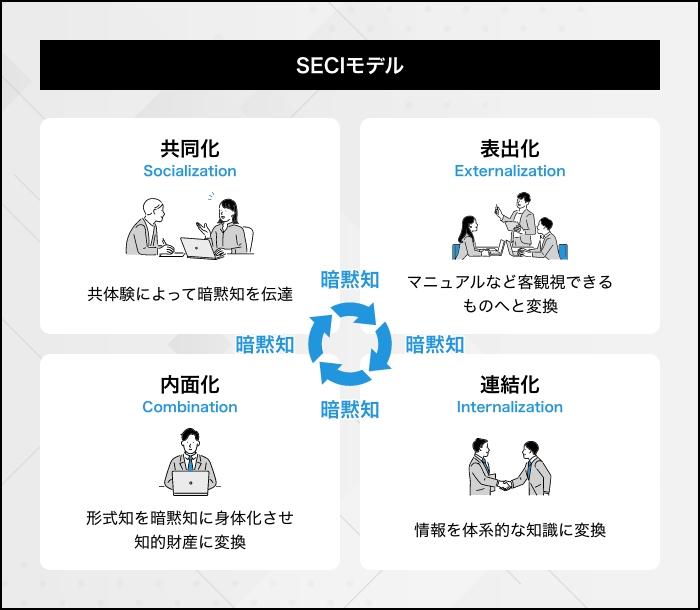

ナレッジマネジメントの基本となる「SECIモデル」

ナレッジマネジメントを行うためには、きちんと計画を立てて実行する必要があります。暗黙知を形式知化する基本的な流れとして、「SECI(セキ)モデル」と呼ばれるプロセスがあります。

これは、知識創造の過程を次の4つのプロセスに分けてとらえたものです。

知識創造の4つのプロセス

・S:Socialization(共同化)

・E:Externalization(表出化)

・C:Combination(連結化)

・I:Internalization(内面化)

以下の項目では、それぞれの頭文字が示す具体的な意味について詳しく見ていきましょう。

S:Socialization(共同化)

SECIモデルのSは「共同化」を示す言葉であり、共通の体験を通じて暗黙知の相互理解を図る過程を指します。暗黙知を形式知化するといっても、はじめから言語や図表の形にアウトプットできるわけではありません。

暗黙知は原則として、体験を共有しなければ獲得が難しいとされるため、まずは同じ体験を通じて多くのメンバーに精神的暗黙知や身体的暗黙知をつくり出す必要があります。身体や五感を使った体験が重要であり、具体的にはOJTなどの方法が共同化にあたります。

E:Externalization(表出化)

共同化によって得られた暗黙知を形式知化するプロセスです。「表出化」という言葉のとおり、複数人での話し合いや文章、図式による表現を通じて、個人のなかに発生した暗黙知を少しずつアウトプットしていく段階です。

そして、それぞれの表現を尊重しながら、集団での理解を深めることを目的としています。そのため、表出化のプロセスでは、具体的なストーリーや数字などを用いて、それぞれの暗黙知をできる限り論理的に話し合うことが大切です。

C:Combination(連結化)

新たに生まれた形式知は、そのままでは組織全体の財産として活用できません。形式知同士を組み合わせ、体系的な知識として整える必要があります。

そこで重要なプロセスとなるのが「連結化」です。連結化とは、表出化によって得られた形式知を他の形式知と連結させ、新たな知識体系をつくるプロセスを指します。

たとえば、既存のマニュアルと新たな形式知をすり合わせ、新しいマニュアルにアップデートするといった作業が連結化にあたります。

I:Internalization(内面化)

組織に構築された形式知は、新たな暗黙知を生み出し、再び個人へと蓄積されていきます。頭で理解した形式知を実践することで、メンバーそれぞれに新たな経験や知識が身につき、具体的な成果へとつながっていく流れです。

この過程を「内面化」と呼び、個人に生まれた新たな暗黙知は、再び共同化されて全体へと広がっていきます。SECIモデルとは、知識が循環していくステップを描いた、理想的なナレッジマネジメントのサイクルです。

SECIモデルに必要な4つの「場」

SECIモデルを実行するうえでは、それぞれのプロセスに関してふさわしい「場」を用意する必要があります。場とは物理的な場所を示すだけのものではなく、オンライン上のつながりや機会なども含んだ考え方です。

そのため、組織の規模や環境にかかわらず、手軽に用意することが可能です。4つの場には、それぞれ次の名称がつけられています。

SECIモデルに必要な4つの「場」

・共同化を行うための「創発の場」

・表出化を行うための「対話の場」

・連結化を行うための「システムの場」

・内面化を行うための「実践の場」

ここでは、SECIモデルを実現するための場について、それぞれの意味や目的などを見ていきましょう。

共同化を行うための「創発の場」

共同化を行うためには、気軽に考えを共有できる「創発の場」が必要です。創発の場とは、個人の信念や経験、知識を共有できる場所や機会のことです。

日常的な業務の範囲でいえば、OJTやロールプレイング、先輩との共同作業といった実践的な教育手法が創発の場に該当します。実際に業務を体験したり、先輩やベテランの考え方に接したりすることで、個人のなかに暗黙知が育まれていきます。

また、創発の場を情報共有機会ととらえれば、何気ない雑談や終業後の飲み会なども含まれるでしょう。共同化において重要なのは、あくまでもコミュニケーションの質であるため、形式にとらわれる必要はありません。

創発の場の具体例

・OJT

・共同作業

・ランチミーティング、飲み会

・休憩室での雑談

・座席のフリーアドレス制の導入

表出化を行うための「対話の場」

「対話の場」とは、文字どおり対話によって暗黙知を言語化し、概念として共有する場のことです。具体的には、数人でざっくばらんに意見を出し合う「ブレインストーミング」や、自由な雰囲気で討論し合う「ワールドカフェ」などが当てはまります。

また、何気ない雑談の機会も対話の場になる場合があります。ただし、表出化を行うためには、立場や評価を気にせずフラットに話し合える環境整備が必要不可欠です。

単に物理的な場所を設けるだけでは、アウトプットのプロセスが硬直化、形骸化してしまう可能性があるため注意しなければなりません。

対話の場の具体例

・会議

・ブレインストーミング

・ワールドカフェ

・資料作成

・部署横断ミーティング

連結化を行うための「システムの場」

「システムの場」とは、形式知を整理して組み合わせるための場です。個人が持っている形式知を集約して、広く共有していくための場であり、具体的にはグループウェアやSNS、チャットツールなどが当てはまります。

連結化をスムーズに行うためには、「必要に応じて誰でもいつでも閲覧できる」「気軽に話し合える環境がある」といった条件をクリアするのが理想です。そのため、無理に対面のやりとりにこだわるよりも、ICTを利用して情報を蓄積できるようにしておくほうがよいでしょう。

システムの場の具体例

・グループウェア

・SNS

・オンラインミーティング

・各種チャットツール

内面化を行うための「実践の場」

「実践の場」とは、自身の経験を通して形式知を暗黙知に転換する場です。これについては、特に決まった場所や状況を設けなくても、実際の業務や研修を通じて実現できます。

また、必要に応じて事前にシミュレーションを行うことでも内面化は可能です。そして、実践の場を通じて個人に新しく生まれた暗黙知は、再び創発の場で共同化することが大切です。

そのため、日常的な業務プロセスに「情報共有」のフェーズを盛り込んでおくのも一つの方法といえます。この場合は、通常業務を圧迫しないように、ITツールなどでスムーズに共有できる仕組みをつくっておくとよいでしょう。

ナレッジマネジメントに取り組む企業・組織の事例

ナレッジマネジメントは業界や事業規模を問わずに重要なテーマであり、さまざまな取り組みの事例があります。以下の項目では、代表的な2つの企業・組織の事例をもとに、実行するうえでのヒントを見つけてみましょう。

富士ゼロックス

富士ゼロックスは、「知の創造と活用をすすめる環境の構築」を一つのミッションとして掲げ、早くからSECIモデルに基づいた知識共有創造システムを構築しています。具体的な取り組みとしては、イントラネット上に知識共有システムを立ち上げ、すべての開発担当者が三次元画像モデルを見ながら対話が行える「全員設計ルーム」の開発があげられます。

この取り組みの背景には、「最終段階での設計変更」を解消したいという課題がありました。当時の富士ゼロックスでは、よりユーザーに近い視点や意見を反映するために、プロトタイプあるいは完成品を仕上げてから意見をもらわなければならない仕組みとなっていました。

つまり、開発がかなり進んだ段階であっても、設計や計画の見直しが行われていたということです。このシステムでは、開発プロセスに無駄が生じ、コストや機会の大幅な損失につながってしまいます。

そこで、設計の初期段階から全員がコメントを出し、改善提案や決断ができる全員設計の仕組みが構築されたのです。さらに、現場の暗黙知を整理して形式知化するために、オンライン上の設計情報共有システム「Z-EIS」を立ち上げました。

これにより、次のようなSECIモデルの実現が可能となります。

・各スタッフが相互交流を行い、互いの現場を訪問し合って暗黙知を「共同化」する

・設計者や技術者は現場で得た情報をZ-EISに「表出化」する

・Z-EISを用いて設計ノウハウを「連結化」する

・形式知化されたノウハウを選別、編集して現場に適用し、「内面化」する

高いクオリティで確立されたSECIモデルは、単にサイクルとして知識を循環させるだけでなく、多くの知識を巻き込みながら拡大していくスパイラルとしての効果を生み出しています。

(参照:北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 梅本研究室『知識管理から知識経営へ-ナレッジマネジメントの最新動向-』)

国土交通省

SECIモデルによるナレッジマネジメントは、民間企業だけでなく省庁などの組織でも行われている例があり、国土交通省では防災対応力の強化・向上という分野で、SECIモデルの活用を行っています。

防災対応時においては、被害の度合いや影響に地域性が生まれるため、重要な情報が暗黙知として蓄積されやすい傾向があります。また、気象状況や現場のトラブルなど、突発的な事象が起これば、判断は現場に任される仕組みです。

現地の風評や土地勘、人的つながり、組織の監修、被災施設の距離や有無などは、対策の重要な基盤になるにもかかわらず、現場にいなければ把握できないケースが少なくありません。さらに、マニュアルとしてある程度は形式知化していても、紙ベースで整備されていたため、「定期的な情報更新が難しい」「知りたい情報をスピーディに拾えない」などのさまざまな課題が存在していました。

そこで、まずは情報の伝達を正確に行うために、情報共有ツールを活用して暗黙知の集積に着手します。さらに、研修教材として活用したり、日常的にアクセスして自己研鑽を行ったりと、形式知化する取り組みも進めていきます。

これにより、シチュエーション単位での細かな対応方法も共有できるようになり、経験の浅い職員でも効果的にノウハウを習得することが可能となりました。また、蓄積されたデータは、「設計・施工基準等への反映」「他の機関等への情報発信」「日常的に起こる軽微な事故への対応」など、さまざまな場面での利用が想定されています。

(参照:国土交通省『防災対応力の向上に資する知の伝承について』)

まとめ

ナレッジマネジメントは、個人に蓄積された情報やノウハウ、コツなどの無形資産を無駄にせず、有効に活用するための重要な観点です。

特に、人材の入れ替わりや技術の革新が激しい現代においては、知識や情報をどれだけ効率的に活用できるかが競争力を直接左右します。

ナレッジマネジメントを行うことで、知識の言語化や共有化が可能になり、組織力の向上が期待できるようになります。

SECIモデルの4つのプロセスと場について理解を深め、実際に成功している事例も参考にしながら、自社の取り組みにも落とし込んでみるとよいでしょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

部下との1on1ミーティングでより効果発揮するための「1on1シート」無料テンプレート

資料をダウンロード