【3分で理解】Society 5.0で生活や企業の役割はどう変わっていく?事例でかんたん解説

d’s JOURNAL編集部

デジタル技術やデータの利活用により実現する、豊かで暮らしやすい社会であるSociety 5.0(ソサエティ5.0)。Society 5.0の実現を図ることで、人々の暮らしや企業活動はどのように変化するのでしょうか。

この記事では、SDGsとも関連性の高いSociety 5.0の基本的な概念や目的、Society 5.0時代における企業の在り方などについてご紹介します。

Society 5.0(ソサエティ5.0)とは

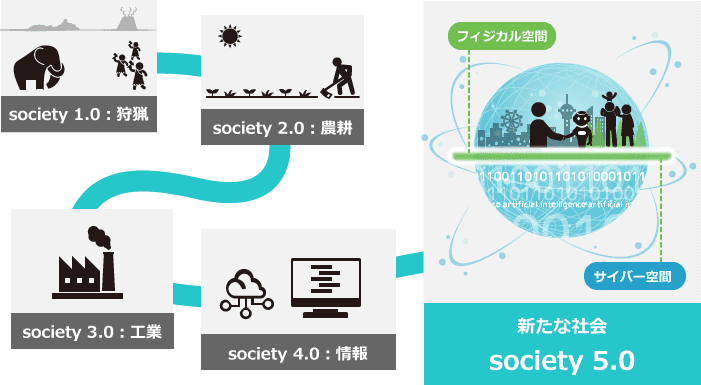

Society 5.0とは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させた「超スマート社会」を実現させるための一連の取り組みのこと。「経済発展」と「社会的課題の解決」が両立する、人間中心の社会とも言われており、内閣府が『第5期科学技術基本計画』で提唱した概念です。

Society 5.0は、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会であり、「我が国が目指すべき未来社会の姿」とされています。

内閣府では、Society 5.0の目指す社会に関する動画も公開しています。

(参考:内閣府『Society 5.0 – 科学技術政策』、『第5期科学技術基本計画の概要』、『アベノミクス 成長戦略で明るい日本に!』)

SDGsとの関係性

SDGsとは、国連が2030年までの達成を目指して提唱した「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」のこと。「貧困問題」「教育格差」「エネルギー」など、世界が到達すべき17の大きな目標と、それらを達成するための169のターゲットから成ります。経団連は、「経済発展」と「社会的課題の解決」を革新技術によって両立させ、SDGsを達成するためのコンセプトとしてSociety 5.0を提案。SDGsとSociety 5.0には、共に現状の課題を克服し、持続的な発展と暮らしやすさを実現するという目標・目的があることから、共通性の高い概念と言えるでしょう。

(参考:国際連合『2030アジェンダ』)

(参考:一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)『Home | 経団連 | KeidanrenSDGs』)

Society 4.0との違い

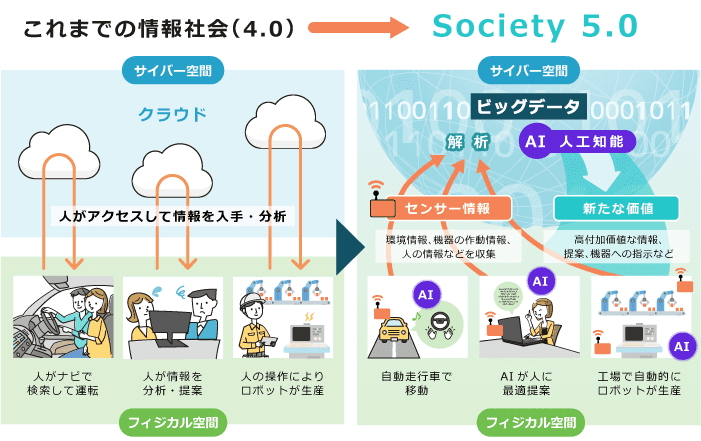

内閣府の『第5期科学技術基本計画』では、現在の社会を「情報社会(Society 4.0)」と定義しています。情報社会(Society 4.0)とは、インターネットやスマートフォンなどの通信技術の普及によって、世界がネットワークでつながった社会のこと。「情報活用」という意味では、Society 5.0とSociety 4.0は似ていますが、「情報をどのように分析し活用するか」という点で両者は異なります。図を基に見てみましょう。

Society 4.0では、人がサイバー空間に存在するデータベースにインターネットを経由してアクセスし、情報やデータを入手して分析を行います。しかし、サイバー空間に集まった多くの情報の中から、必要な情報を自力で探し、活用し切るには限界があります。そこでSociety 5.0では、フィジカル空間からサイバー空間に集積した膨大な情報(ビッグデータ)を人工知能(AI)で解析。解析結果はフィジカル空間にさまざまな形でフィードバックされるようになります。

AIなどの技術を活用し、人が「必要な情報を必要な形で」利用できる、より快適な社会がSociety 5.0の目指す姿です。

Industry 4.0との違い

Industry 4.0とは、製造業における「オートメーション化など行程のデジタル化」を目指すもので、第4次産業革命とも言われています。Society 5.0が、「社会の在り方」という広いテーマを提唱しているのに対し、Industry 4.0は「製造業」に特化した技術革新をテーマとしているという違いがあります。しかし、Industry 4.0の実現に向けては、IoT(Internet of Things)やビッグデータといった技術の活用が不可欠です。共に技術革新が根底にあるという意味で、Society 5.0とIndustry 4.0は、共通性がある概念と言えるでしょう。

Society 5.0の目的・目指す社会とは

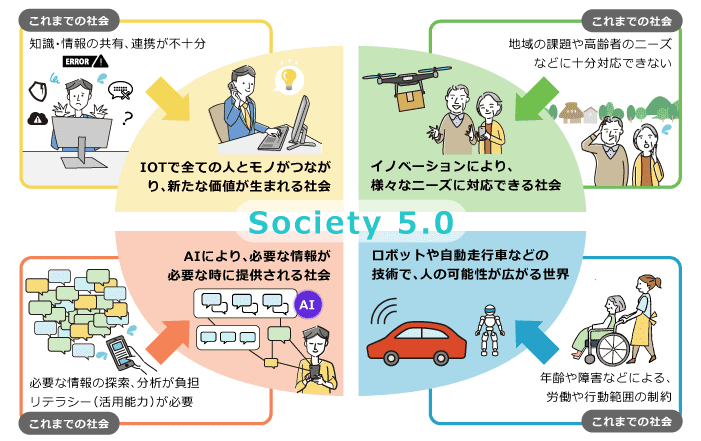

Society 5.0は、現代社会(Society 4.0)におけるさまざまな課題を克服し、経済発展と社会課題の解決の両立により、人々の暮らしやすさや豊かさを実現することを目的としています。そのためには、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を融合させる多様な技術の活用が必須です。

たとえば、これまで人が行ってきたサイバー空間への情報検索やその利用は、Society 5.0ではAIが担います。ビッグデータとIoT(Internet of Things)によって全ての人々とモノがつながり、さまざまな知識や情報が共有されるでしょう。これにより、フィジカル空間に今までにない新たな商品やサービスが生みだされて、より便利で豊かな生活を享受できるのです。研究開発が進められている「自動走行車」は、これらの技術を活用した新しい価値の一つです。自動走行車の普及により、生活の利便性向上や事故の減少が期待できるとともに、「買い物弱者」「医療弱者」といった、地方が抱える課題の解決にも役立つと期待されています。

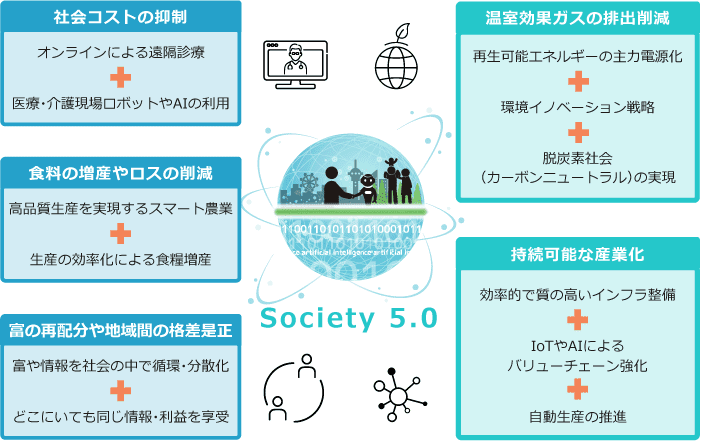

Society 5.0が解決する社会的課題

Society 5.0の実現を目指すことは、SDGsを達成するためにも重要です。Society 5.0の実現により、解決される社会的課題についてご紹介します。

温室効果ガスの排出削減

地球温暖化の主な原因とされる「温室効果ガス(GHG)」の削減は、Society 5.0で解決できるとされる社会的課題の一つです。環境省によると、2019年の日本のGHGの排出量は12億1,300万トンで、世界でも有数のGHG排出国です。そのため、日本ではGHG削減に向け『パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略』を策定。2050年までに温室効果ガスを80%削減することを目標に掲げています。

この目標を達成するために、日本では現在、太陽光などの「再生可能エネルギーの主力電源化」や、最新技術を用いた「環境イノベーション戦略」を推進。GHGの排出量が実質ゼロとなる、「脱炭素社会(カーボンニュートラル)」の実現を目指しています。

(参考:環境省『2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(速報値)<概要>』『「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定について』)

食料の増産やロスの削減

食糧難への対応としての「食品の増産」や「食品ロスの削減」も、Society 5.0が解決する課題です。消費者庁の発表によると、2017年度の日本の食品ロスは612万トン。世界全体では、年間13億トンの食品ロスが発生し、生産した食料の約3分の1が廃棄されている状況です。一方で世界全体では、食糧難の状態にある人が約8億人もいます。食料の需要・供給バランスという課題を解決するためにも、食品増産や食品ロスの削減は喫緊の課題です。

このような課題を解決するため、ICT(情報通信技術)やロボット技術を活用した超省力、高品質生産を実現する「スマート農業」と呼ばれる新たな農業が推進されています。スマート農業により効率的な生産を行えるようになれば、食料の増産が期待できます。また、需要量に見合った量を計画的に生産することにより、食品ロスの削減にもつながるでしょう。

(参考:消費者庁『食品ロスの推移』)

(参考:農林水産省『食品ロス量(平成29年度推計値)の公表について』、『「なぜ今、食品ロスが世界の課題なのか?」』、『スマート農業』)

社会的コストの抑制

総務省の『人口推計』によると、日本の「高齢化率」は2019年時点で28.4%と世界の中で最も高く、今後も高齢化率は上昇していくとされています。高齢化による医療・介護需要や社会的コストの増大とともに課題となるのが、医療人材の不足です。また、地域間で医療格差が広がることも懸念されています。

Society 5.0では医療と介護の需要増に対応するため、オンラインによる遠隔診療や医療・介護現場におけるロボット・AIの利用を推進しています。最新技術を活用することで、社会コストの増大や人材不足といった課題が克服され、全国どこでも均一な医療を受けられるようになるでしょう。

(参考:内閣府『高齢化の状況』)

持続可能な産業化

「持続可能な産業化」の促進も、Society 5.0が解決する課題です。日本では、少子高齢化による労働人口の減少や、地球温暖化による異常気象などが問題となっています。「持続可能な産業化」を実現するためには、食糧生産やエネルギーサービス、物流などにおける、効率的で質の高いインフラが必要です。IoTやAIの技術活用による産業のバリューチェーン強化や、自動生産の推進が、国際競争力の強化や人口減少社会における持続可能な産業化につながるでしょう。

(参考:内閣府『Society 5.0 資料』P8)

(参考:『【分析事例付】バリューチェーンとは?テンプレを使って成功のポイントをサクッと解説』)

富の再配分や地域間の格差是正

現代社会では、富や情報が一部の地域や企業に集中し、格差が広がっているという課題があります。一極集中の社会は、「情報が人を呼び、人の集まる所で新たな富や情報が生み出される」というように、「人」「情報」「富」が循環していることが要因とされています。Society 5.0では、富や情報を社会の中で循環・分散化させることにより、誰もがどこにいても同じ情報・利益を享受できます。経済活動だけではなく、教育や医療などの分野においても、誰もが平等に価値を得られる社会が実現するでしょう。

(参考:一般社団法人日本経済団体連合会『Society 5.0 ーともに創造する未来ー』P12)

Society 5.0に向けた政府の方針

Society 5.0の実現に向け、政府はどのような方針を打ち出しているのでしょうか。内閣府の資料『経済財政運営と改革の基本方針2019』を基に見ていきましょう。

「成長戦略実行計画」をはじめとする成長力の強化

政府はSociety 5.0の実現に向け、国内成長力の強化のために「①デジタル市場のルール整備」「②フィンテック・金融分野」「③モビリティ」「④コーポレート・ガバナンス」という4つの方針を打ち出しています。2021年にはデジタル庁の設置が予定されており、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)化に向けた動きが活発化しています。

(参考:『成長戦略実行計画|閣議決定・会議|成長戦略ポータルサイト』)

なお、「成長戦略実行計画」は、高齢者雇用の取り組みや疾病・介護予防を行う「全世代型社会保障への改革」、地域銀行の経営統合や共同経営の推進、地方への人材供給を行う「人口減少下での地方施策の強化」も目的としています。

スマートシティ、超スマート社会の実現化

スマートシティとは、「都市の抱えるさまざまな課題に対し、ICTなどの新技術を活用しつつ計画、整備、管理・運営などが行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区」のこと。国土交通省都市局は、スマートシティ実現に向けた取り組みの推進として、2018年から実証実験を進めています。2020年には、スマートシティモデルプロジェクトの社会実装段階として、「先行モデルプロジェクト7事業」「重点事業化推進プロジェクト5事業」を選定し、支援を開始しました。

(参考:国土交通省『都市交通調査・都市計画調査:スマートシティに関する取り組み』、『報道発表資料:平成30年度 都市におけるスマートシティ実証調査の公募の開始について』、『報道発表資料:スマートシティモデルプロジェクトを追加選定 ~いよいよ社会実装ステージへ』)

「地方創生の推進」に資するイノベーションシステムの構築

地方創生を推進するため、政府は「①東京一極集中の是正と地方への新たな人の流れの創出」「②観光・農林水産業の活性化、海外活力の取り込み」「③中小・小規模事業者支援」という3つの指針を掲げています。それぞれの活動には、次のようなものがあります。

①東京一極集中の是正と、地方への新たな人の流れの創出対策例

●「関係人口」の増加、二地域居住・就業の推進

●民間企業人材の地方企業・地域への還流

●「スマートシティ」での新技術のフル活用 など

②観光・農林水産業の活性化、海外活力の取り込み対策例

●観光の活性化

・各地域の魅力を海外に発信

・広域周遊観光

●農林水産業の活性化

・スマート農業推進

・水産林業におけるイノベーション

●海外活力の取り込みを通じた地域活性化

・地元産品の輸出を通じた海外販路開拓 など

③中小・小規模事業者支援対策例

●地域金融機関・商工会議所等を通じた、即戦力となる中核人材の確保支援

●サプライチェーン全体の最適化を含めた生産性向上

●第三者承継や経営資源引き継ぎ型の創業の後押し

●後継者保証を不要とする信用保証制度の創設、保証料負担の最大ゼロまでの軽減 など

人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進

Society 5.0時代を担う人材の育成や、働き方改革、所得向上対策も、政府が掲げる方針の一つです。人づくり革命では、教育的観点から人材育成を行うべく、「幼児・高等教育無償化」や「大学改革」、学び直しの機会としての「リカレント教育」の推進などを掲げています。働き方改革では「長時間労働の是正」や「多様で柔軟な働き方の実現」「同一労働同一賃金」を推進。所得向上対策として、「就職氷河期世代支援プログラム」「最低賃金引き上げ」に向けた取り組みを実施する方針を掲げています。

(参考:『リカレント教育とはいつどんなことを学ぶもの?企業が導入するメリットと取り組み事例』)

Society 5.0の課題解決に不可欠な技術

Society 5.0の実現に向け、現状の課題を解決するには最先端技術の活用が不可欠です。課題解決に向けて必要不可欠な技術についてご紹介します。

●Society 5.0実現に向けた重要技術

| 名称 | 技術 | 活用例 |

|---|---|---|

| IoT(Internet of Things) | さまざまなモノがネットワークに接続 | 遠隔制御/状態の管理/自動運転 など |

| ビッグデータ | 量や種類、更新頻度が多い巨大データ群 | 産業の効率化/新たな仕組み・システムの構築 など |

| AI(人工知能) | コンピューターによる学習により、高度な情報処理の実現と必要な情報提供 | 自動運転/画像診断(医療)/解明されていない数学やアルゴリズムの研究 など |

| 5G | 高速・大容量データ通信 | ライブストリーミング配信/リモートワーク/VR技術への活用 など |

IoT

IoT(Internet of Things)とは、従来インターネットに接続されていなかった「モノ」をインターネットに接続し、ネットワーク上で相互に通信を行うことです。フィジカル空間からの精緻なデータをセンサーでリアルタイムに計測し、個々のデータをサーバー上で「処理」「変換」「分析」「連携」します。これにより、離れた場所からの「遠隔操作」のほか、遠隔にあるモノの状態の把握や、離れた場所にあるモノ同士のデータ送受信なども可能になります。

「モノ」には、機器やデバイスはもちろんのこと、「自然現象」「生物の行動」なども含まれます。遠隔での植物の生育状況の把握や生産管理、ペットの状態把握や餌やりなどの技術にも、IoTが活用されています。

ビッグデータ

ビッグデータとは、「量(Volume)」「種類(Variety)」「発生頻度・更新頻度(Velocity)」の多さや多様さのあるデータのこと。従来のクラウドシステムなどによるデータベース管理システムなどでは記録や解析が困難な、巨大なデータ群です。総務省ではビッグデータを次の4つに分類し、それぞれを定義しています。

①政府:国や地方公共団体が保有する公共情報を提供する、オープンデータ

②企業:ノウハウをデジタル化・構造化したデータ(知のデジタル化)

③企業:Machine to Machine(M2M)から吐き出されるストリーミングデータ(M2Mデータ)

④個人:個人の属性に係る、パーソナルデータ

これまで管理・把握し切れていなかった巨大データ群を「記録」「保管」「解析」することで、ビジネスや社会に有用な知見を得たり、「仕組み」や「システム」などの新たな価値を生みだしたりする可能性が高まるとされています。

(参考:総務省『|平成29年版 情報通信白書|ビッグデータの定義及び範囲』)

AI

AI(Artificial Intelligence)とは、「人工知能」のこと。明確な定義は定まっていませんが、機械(コンピューター)が学ぶ「機械学習」がその中心技術とされています。Society 5.0においては、AIを「高度な情報処理能力と機械学習などの学習機能を有し、必要なときに必要な情報を提供できるシステムや仕組み」と捉えています。IoTが蓄積するビッグデータを基に、「解析を行い最適な情報を導き出す」のがAIの役割です。たとえば、スマートフォンに搭載されたAIが、人の音声を解析し必要な情報を導き出すサービスなど、既に生活の身近な場所で活用が始まっています。

(参考:文部科学省『AIってなに?』)

5G

5Gとは、「第5世代移動通信システム」のこと。「高速かつ大容量データを送受信」できる、新たな通信手段です。通信の時間差を解消する「低遅延技術」が採用され、離れた場所でもタイムラグなくデータを通信できます。一度に複数のデバイスとの接続も可能なため、あらゆる端末がシステムで連携できるようになると予測されています。今後5Gは、IoTの発展にも欠かせない技術となるでしょう。

このほかにも、「ロボット」による労働支援や産業の自動化、無人で飛行・運転する「ドローン」や「自動運転」、仮想空間を再現する「VR」技術なども、Society 5.0を支える技術の一つです。

Society 5.0の課題に対する取り組み事例

Society 5.0の実現に向けた、政府・民間企業の取り組みをご紹介します。

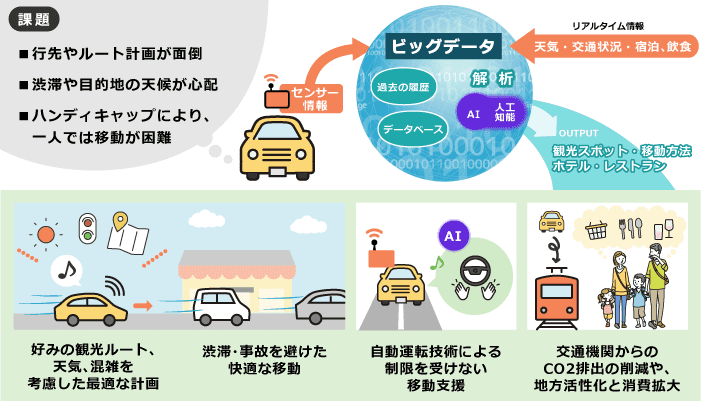

交通:自動運転技術の向上や快適な移動

現在、自動車運転時の課題として「行き先やルート計画が面倒」「渋滞や目的地の天候が心配」「ハンディキャップにより、一人では移動が困難」などの問題が生じていました。Society 5.0では、各自動車からのセンサー情報と、「天気」「交通状況」「宿泊や飲食」といったリアルタイムの情報、過去の履歴などのデータベースに蓄積された情報を含むビッグデータをAIで解析します。解析したデータを基に、「好みの観光ルート」や「天気や混雑を考慮した最適な計画」が提案されるため、より快適な観光・旅行を実現できます。「渋滞や事故を避けた快適な移動」「自動運転技術によるハンディキャップや年齢の制限を受けない、一人での移動」なども可能です。このほか、交通機関からのCO2排出の削減や、地方の活性化と消費の拡大といった効果も期待できるでしょう。

(参考:内閣府『Society 5.0 – 科学技術政策』)

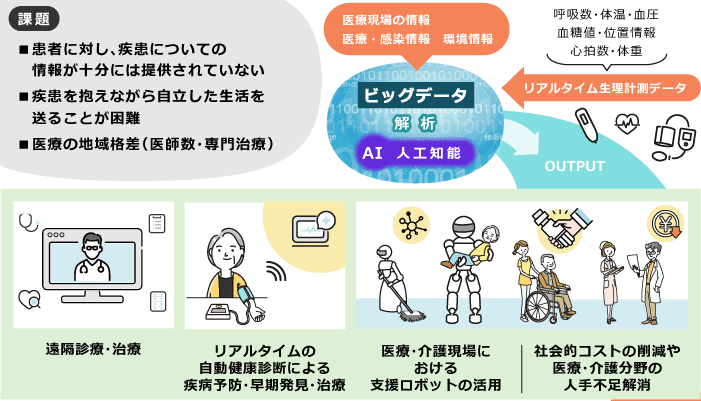

医療・介護:遠隔診療や自動健康診断の活用

日本の医療には、「患者に対し、疾患についての情報が十分に提供されていない」「疾患を抱えながら自立した生活を送ることが困難」といった課題があります。また、「医師・医療機関の数」や「専門的な治療の可否」など、「医療の地域格差」も深刻化しています。Society 5.0では、各個人の「リアルタイムの生理計測データ」や「医療現場の情報」「医療・感染情報」「環境情報」などの情報を含むビッグデータをAIで解析。これらの情報とIoT技術の組み合わせにより「遠隔診療・治療」を実現します。「リアルタイムの自動健康診断による、疾病予防・早期発見・治療」や「医療・介護現場における支援ロボットの活用」も可能になります。こうした取り組みにより、医療・介護費用などの社会的コストの削減や、医療・介護分野の人手不足解消などが期待できるでしょう。

民間企業の取り組みとしては、日立製作所とサンヨーホームズが連携して行う、高齢者向けの生活支援プロジェクトが挙げられます。この取り組みは、サンヨーホームズが持つ住まいや介護施設の中に、日立のIoT技術を取り入れ、「人と家・街」をデータでつなぐものです。家庭での高齢者支援サービスを行うとともに、高齢者の生活や行動パターンの分析により、健康維持サービスへの展開を目指しています。このような取り組みが広がることで、高齢者とその家族双方の「生活の安心」や「暮らし方の選択肢の増加」にもつながるでしょう。

(参考:内閣府『Society 5.0 新たな価値の事例(医療・介護) – 科学技術政策』)

(参考:日立製作所『サンヨーホームズと日立が協創パートナーシップを締結』)

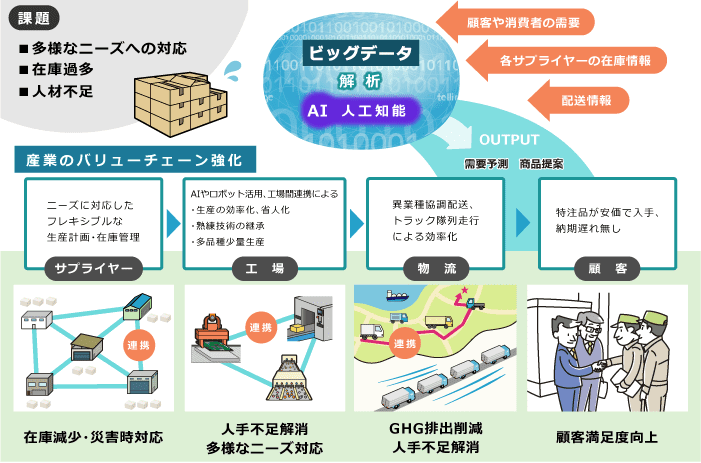

ものづくり:産業のバリューチェーン強化

現在の製造業には、多様なニーズへの対応や在庫過多、人材不足などの課題があります。これらの課題に対しSociety 5.0では、ビッグデータとAIの活用により、「顧客や消費者の需要」「各サプライヤーの在庫情報」「配送情報」などの情報を解析。AIやIoTを、商品の生産から顧客へのサービスまでのプロセスに取り入れることで、バリューチェーンの強化が可能です。これにより、「産業における競争力強化」「人手不足解消」「顧客満足度の向上や消費の活性化」などの実現が期待できます。

(参考:内閣府『Society 5.0 新たな価値の事例(ものづくり) – 科学技術政策』)

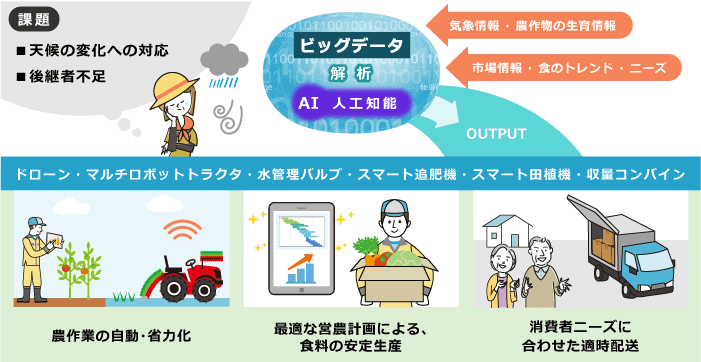

農業:スマート農業の実現

農業分野では、天候の変化への対応や後継者不足などが課題となっています。Society 5.0では、「気象情報」「農作物の生育情報」「市場情報」「食のトレンド・ニーズ」などのビッグデータをAIで解析。自動運転やドローン技術とともに活用し、「農作業の自動・省力化」「生育情報の自動収集」「天候予測や河川情報に基づく水管理の自動化・最適化」を行います。これにより、生産性の高い「スマート農業」を実現できます。

(参考:『Society 5.0 新たな価値の事例(農業) – 科学技術政策』)

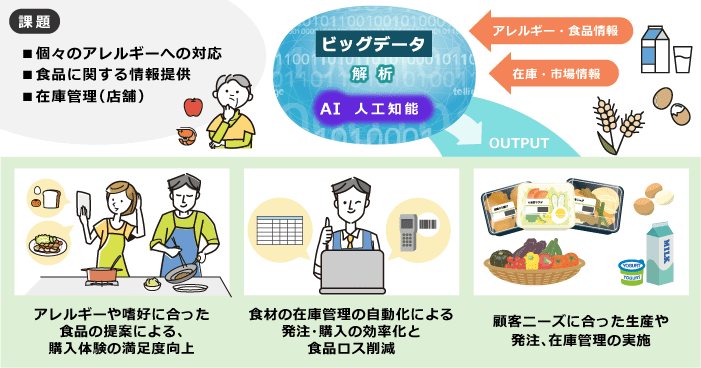

食品:安全な食の提供と在庫管理の適正化

食品については「個々のアレルギーへの対応」や「食品に関する情報提供」「在庫管理」などの課題があります。Society 5.0では、「アレルギー情報」「食品情報」「家庭の冷蔵庫内の食品情報」「店舗の在庫情報」「市場情報」などのビッグデータをAIが解析。「アレルギーや嗜好に合った食品の提案による、購入体験の満足度向上」「食材の在庫管理の自動化による発注・購入の効率化と食品ロス削減」「顧客ニーズに合った生産や発注、在庫管理の実施」などが実現できます。

(参考:内閣府『Society 5.0 新たな価値の事例(食品) – 科学技術政策』)

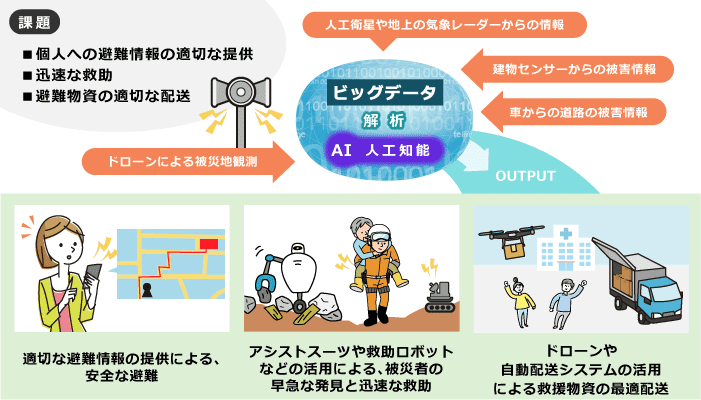

防災:安全な避難と早期救助、避難所の適切な運営

防災の面では、「個人への避難情報の適切な提供」「迅速な救助」「避難物資の適切な配送」などの課題があります。Society 5.0では、「人工衛星や地上の気象レーダーからの情報」「ドローンによる被災地観測」「建物センサーからの被害情報」「車からの道路の被害情報」などのビッグデータをAIが解析。「適切な避難情報の提供による、安全な避難」や「アシストスーツや救助ロボットなどの活用による、被災者の早急な発見と迅速な救助」「ドローンや自動配送システムの活用による救援物資の最適配送」などが実現できます。

(参考:『Society 5.0 新たな価値の事例(防災) – 科学技術政策』)

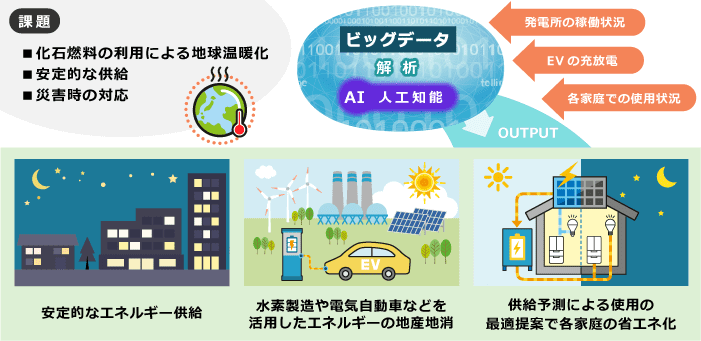

エネルギー:持続可能なエネルギーの効率化

エネルギー分野では、化石燃料の利用による地球温暖化やエネルギーの安定的な供給、災害時の対応といった課題があります。Society 5.0では、AIが「発電所の稼働状況」「EVの充放電」「各家庭での使用状況」などのビッグデータを解析するため、「安定的なエネルギー供給」が可能になります。また、「水素製造や電気自動車などを活用したエネルギーの地産地消」や「供給予測による使用の最適提案などによる各家庭での省エネ化」の実現も期待されています。

(参考:内閣府『Society 5.0 新たな価値の事例(エネルギー) – 科学技術政策』)

Society 5.0で私たちの仕事や働き方はどう変わっていく?

Society 5.0において、私たちの仕事や働き方はどのように変化していくのでしょうか。Society 5.0では、これまで人が担っていた仕事の一部をロボットが行うようになるでしょう。人々はこれまでよりも時間を有効活用できるようになり、より高い付加価値のある業務やコア業務に従事するようになると考えられています。

また、「超高齢化社会」において遠隔診療や生活支援を進めることは、看護・介護の省力化や質の向上につながります。それにより、「介護離職が減る」「早期の疾病予防が可能になる」など、人々がより健康に、長く働けるようになると考えられます。

このように、Society 5.0ではさまざまな面から社会の在り方が変容することで、持続的かつ快適な働き方を実現できるようになると期待されています。加えて、社会の変化のスピードに対応するためには、社会人の学び直しである「リカレント教育」を受ける機会をつくり、自身のキャリアを自律的にコントロールしていく力が必要になるでしょう。

(参考:一般社団法人日本経済団体連合会『Society 5.0時代を切り拓く人材の育成』)

(参考:『リカレント教育とはいつどんなことを学ぶもの?企業が導入するメリットと取り組み事例』)

Society 5.0に対して企業の役割はどうなっていく?

経団連が発表した『Society 5.0 -ともに創造する未来-』では、Society 5.0時代を生きる人に求められる力を「世の中を変える『想像力』とそれを実現する『創造力』である」と述べています。また、Society 5.0の実現に向けたアクションプランの中では、企業に対し「企業が創造し、社会に循環する価値を増大するための戦略が必要である。社会や組織が持続的に活力を生み出し続けるために産業の新陳代謝を図るとともに、組織とそこで働く多様な人が価値を生みだす土台を整える必要がある」としています。企業には「産業の高付加価値化」「産業の新陳代謝・構造変革の促進」「組織の改変」により、変わっていくことが求められます。自社の利益のみを追求するのではなく、SDGsの達成を軸とした活動により社会的な価値を増大させ、産業全体の付加価値を高め、国際競争力の強化につなげることも必要です。持続的な経済発展のためには、組織の新陳代謝を高め活力を生みだすことが重要なため、大企業とスタートアップの協業など、既存の枠組みを超えた活動も求められるでしょう。また、新たな価値を生むためには、多様性(ダイバーシティー)を実現し、組織としての柔軟性や従業員の挑戦意欲を高めることも重要です。雇用形態の多様化や新制度の導入などの取り組みを通じ、従来の価値観に固執しない企業へと変わっていく必要があるでしょう。

(参考:一般社団法人日本経済団体連合会『Society 5.0 -ともに創造する未来-』)

(参考:『ダイバーシティーとは何をすること?意味と推進方法-企業の取り組み事例を交えて解説ー』)

Society 5.0に関するおすすめの本

Society 5.0について、詳しく学びたい方におすすめの本をご紹介します。

『Society(ソサエティ) 5.0 人間中心の超スマート社会』(日本経済新聞出版)【編著】日立東大ラボ

Society 5.0の実現のために東京大学と日立製作所が2016年に設立した「日立東大ラボ」。同ラボで得られた知見から、Society 5.0におけるビジョンや方法、技術開発を解説し、都市が抱える課題解決に向け新たな方向性を示す一冊です。「超スマート社会」をどのように実現していくのか、ビッグデータやAIの活用による「サイバー空間とリアル空間の融合」が牽引する未来の姿などを解説しています。

まとめ

Society 5.0は多様な技術の利活用により、人々が創造していく新たな社会です。Society 5.0では、現代社会のさまざまな課題が解決され、持続的な発展とより豊かな生活を享受できるようになるでしょう。

そうした社会を実現するためには、個々人や社会、企業が柔軟性と多様性を持ち、学びやイノベーションを止めないことが重要です。

Society 5.0が掲げる社会の在り方や必要とされる企業の役割を理解し、Society 5.0の実現に向けた取り組みを検討・実施してみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、編集/d’s JOURNAL編集部)

DX人材育成 スタートアップガイド

資料をダウンロード