コンピテンシー面接とは?質問例と評価基準、やり方を解説【評価シート付】

d’s JOURNAL編集部

コンピテンシー面接とは、「成果につながるか」という視点で応募者の能力を評価する面接手法です。

例えば、応募者にプログラミングのスキルがある場合、過去の経験年数や技術の熟練度だけではなく、そのスキルを活かして社内で活躍する人材になれるかも重要視する。これがコンピテンシー面接での評価基準になります。

従来の面接よりも応募者が企業の求める人材であるかを判断しやすく、採用のミスマッチ防止に効果的であるのも特徴の一つです。近年、人手不足により採用が重要視されることで、この手法を導入する企業も増えてきました。

この記事では、コンピテンシー面接の特徴、メリット・デメリットなどをご紹介します。具体的なやり方の解説や無料で活用できる評価シートも掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

以下の『コンピテンシーの項目一覧(サンプル)』で自社に合ったコンピテンシー項目を作成し、コンピテンシー面接で評価シートを活用してください。

そもそもコンピテンシーの意味は?

ビジネスの場で用いられる「コンピテンシー」とは、高いパフォーマンスを発揮している社員(ハイパフォーマー)の行動特性を指します。経歴や資格などの履歴書から読み取れる情報ではなく、リーダーシップやコミュニケーション能力、思考回路といった「可視化できない要素」がこれに該当します。

コンピテンシー面接とは

コンピテンシー面接は、自社のハイパフォーマーと応募者の行動特性を照らし合わせて、入社後に活躍できる人材かどうかを判断する面接手法です。この面接では、応募者が何を考えて、どのように行動してきたのかが評価基準となります。

詳しくは後述しますが、コンピテンシー面接は即戦力を採用できる可能性が高く、採用後のミスマッチも未然に防げるというメリットが期待できることから、注目が集まっています。

コンピテンシー面接の目的

コンピテンシー面接の主な目的は、自社が求める人材を確実に採用することです。実際の面接では、応募者が持つ「可視化できない要素」を掘り下げていくので、本質を見極めた上で、求める人材を採用できる可能性が高くなります。

また、応募者の評価に人事・採用担当者の主観が入るのを防ぐ狙いもあります。主観で評価すると応募者の適性を見極めるのが難しくなるため、入社後のミスマッチが起こり、早期離職につながってしまうかもしれません。その点、明確かつ客観的な評価基準が定められているコンピテンシー面接なら、人事・採用担当者ごとに評価がばらつく事態を防げます。

コンピテンシー面接では、応募者の「過去の行動」に焦点を当てて質問することで、これらの目的を達成できる可能性が高まります。その理由は次項で詳しくお伝えします。

コンピテンシー面接で「過去の行動」を重視する理由

コンピテンシー面接で「過去の行動」を重視するのは、応募者が「どういった考え・価値観」に基づき、「どういった行動」をしてきたのかを客観的に把握するためです。

「過去の行動」について質問し、質問への回答を基に話を掘り下げて聞いていくことで、「どういう状況・立場で」その行動をしたのかも明確になります。

例えば、「リーダーシップを発揮した経験」について質問したとしましょう。「過去の行動」について掘り下げて質問することで、「自ら率先して、リーダーシップを発揮したのか」あるいは「周囲からの後押しがあり、リーダーシップを発揮したのか」を判断できます。

自主的にリーダーシップを発揮できる人材を必要としている場合には、「自ら率先して、リーダーシップを発揮した」人材を採用すればよいということになります。

このように、応募者の行動特性を客観的に評価できるよう、コンピテンシー面接では「過去の行動」に焦点を当てた質問をするのです。

コンピテンシー面接と従来の面接との違い

「過去の行動」を基に応募者の行動特性を評価する「コンピテンシー面接」と、従来の面接にはどのような違いがあるのでしょうか。コンピテンシー面接と従来の面接との違いを表にまとめました。

コンピテンシー面接と従来の面接との違い

| コンピテンシー面接 | 従来の面接 | |

|---|---|---|

| 評価の基準 | 「再現性」を持つ成果を生む行動ができるか (過去の行動事実から、客観的に判断) |

雰囲気や第一印象、質問への切り返し、学歴・スキルなどから、総合的に判断 |

| 応募者への質問 | 過去の行動を振り返ってもらう「思い出す」質問 | 応募者の考え方・価値観を確認する「考える」質問 |

| 面接官による評価 | 客観的事実に基づき判断するため、評価はぶれにくい | 面接官が応募者に受けた印象によって、評価が変わりやすい |

| 面接のスタイル | 共通のマニュアルに沿って、質問・評価を行う | 面接官によって、臨機応変に対応するケースが多い |

従来の面接とは異なる、コンピテンシー面接の特徴について、見てみましょう。

過去の行動事実を基に評価する

人は誰でも、相手に対して一度「良い印象」「悪い印象」を受けると、それに合致しない情報は無意識に集めようとしなくなる傾向があるとされています。

従来の面接では、このような無意識の思い込み・偏見である「アンコンシャスバイアス」が働きがちで、相手を客観的に評価できないのが課題でした。

一方、コンピテンシー面接の場合には、雰囲気や第一印象といった表面的な情報は、評価を決める際の参考とはなりません。あくまで「過去の行動事実」を基に評価するため、表面的な情報に惑わされることなく、客観的に評価できます。

実績の大小よりも再現性を重要視する

仕事で大きな実績があったとしても、それが「再現できないもの」であると、入社後にその経験を活かすことはできません。従来の面接では、職務経歴書に書かれている職務経験が重視され、「再現性」までは評価できないことも少なくありませんでした。

一方、コンピテンシー面接では、「実績の大小」よりも「再現性」を重要視します。

再現性が高いかどうかを把握するため、「チームでどのような役割を担っていたのか」「どういう理由で、どのような行動を起こしたのか」などを詳しく聞いていくのが、コンピテンシー面接の特徴です。

「考える」ではなく「思い出す」質問を投げかける

従来の面接では、「入社したら、どのような貢献ができると思いますか?」「入社後、新しい業務・役割を任されることになったら、どうしますか?」といったように、未来志向の「考える」質問をする機会もあります。

しかし、この質問からは「考える」質問の場合、応募者の「入社への意欲」や「発想力」などは分かるものの、応募者の「行動事実」や「実力」を把握することはできません。

一方、コンピテンシー面接では、応募者の「過去の行動事実」を評価できるよう、基本的には「過去の経験」を聞く質問のみをします。このように、「考える」質問ではなく「思い出す」質問をするのも、コンピテンシー面接の特徴です。

具体的には、「過去1~2年で、最も注力したことは何か」「どのような課題があったのか」「課題解決のために、どのようなことをしたのか」といった質問をします。※コンピテンシー面接の質問例については、後ほど詳しく紹介します。

下記の『コンピテンシーの項目一覧(サンプル)』で自社に合ったコンピテンシー項目を作成し、コンピテンシー面接で評価シートを活用してみてください。

コンピテンシー面接が注目されている理由

コンピテンシー面接が注目されているのは、時代の変化とともに採用の評価基準も見直されてきたからです。

これまでは終身雇用が当たり前とされていたため、応募者の経歴や資格を重視した採用が主流でした。「一定のスキルが身に付いている人材を大量に採用してから、ゆっくり時間をかけて教育すればいい」という考えが浸透していたといえます。

しかし、今は転職がスタンダードであり「定年まで1社にとどまる人材のほうが珍しい」とされる時代です。したがって企業側は、短期間で成果を挙げてくれるような、即戦力となる人材の採用にシフトするようになりました。また貴重な人材を定着させるには、応募者の本質的な性格や自社への適性を入社前に確かめて、ミスマッチを防ぐ必要があります。

このような背景があるからこそ、即戦力を採用できる可能性が高く、ミスマッチも未然に防げるコンピテンシー面接に注目が集まっているのです。

コンピテンシー面接のメリット

続いて、コンピテンシー面接を行うメリットをご紹介します。コンピテンシー面接の導入を検討している人事・採用担当者は、ぜひ参考にしてください。

<コンピテンシー面接のメリット>

多角的に評価できる

応募者の入社後の働きをイメージしやすくなる

企業と相性が良い採用でミスマッチ防止になる

応募者の本質を見極めやすくなる

面接官による評価を統一できる

メリット①多角的に評価できる

経歴や資格以外の要素で応募者を評価できるのは、コンピテンシー面接ならではのメリットです。

ビジネスシーンでは、同等の経歴や資格を持つ2人の社員がいても、価値観や考え方によってパフォーマンスに差が出る場合があります。例えば責任感を持って仕事に取り組む社員と、そうでない社員では、スキルが同等でも成果に差が生じるはずです。また、営業職なら、顧客ファーストの考えを強く持つ人材のほうが、相手に好印象を与えつつ業績を伸ばせるでしょう。

自社で活躍できる人材かどうかを正確に判断するためにも、コンピテンシー面接では、応募者の過去の行動を掘り下げてみてください。「お客さまのことを思って工夫したことはあるか」「働く中でどのような評価を受けてきたか」などの点を深掘りすれば、高いパフォーマンスを発揮できる人材を見極められます。

メリット②応募者の入社後の働きぶりをイメージしやすくなる

応募者が実際に入社した後、どのように活躍してくれるのかをイメージしやすくなる点も、コンピテンシー面接のメリットとして挙げられます。

繰り返しにはなりますが、コンピテンシー面接の特徴は、応募者の過去の行動を深掘りしていくことです。これによって応募者への理解を深められる上、転職の面接なら過去の働きぶりも想像しやすくなるので、自社に入社した後のイメージがよりクリアになります。

応募者の過去の経験が自社でも役立つと判断できたのであれば、「期待していたような成果が得られない…」という事態に陥る可能性も減らせるでしょう。

具体的に人物像を把握したいときには、自社で実際にあった出来事に対して「あなたならどのような行動をとりますか?」と質問するのも一案です。

メリット③企業と相性が良い採用でミスマッチ防止になる

コンピテンシー面接はそもそも、社内でも特に高い評価を受けるハイパフォーマー社員の行動特性を分析し、その行動特性と一致する人材を採用することを目的としたものです。

実際に活躍している社員をモデルとしているため、「ハイパフォーマー社員と同じ行動特性を持っているか」を確認する質問をすることにより、「入社後の活躍が期待できる人材」を容易に見極められるでしょう。

企業にとって相性の良い人材を採用しやすくなるため、ミスマッチを防止する効果が期待できます。

メリット④応募者の本質を見極めやすくなる

先ほど紹介したように、コンピテンシー面接では第一印象や学歴・スキルといった「表面的な情報」ではなく、あくまで「過去の行動事実」に基づいて、評価を決めます。

「思い出す」質問をし、応募者の行動特性や再現性を「事実ベース」で把握することにより、応募者の本質を見極めやすくなる効果が期待できます。

また、「過去の経験」を掘り下げて聞いていくため、「職務経歴書や自己PRの内容」と「過去の経験」に矛盾点がないかも見抜きやすくなるでしょう。

メリット⑤面接官による評価の統一性が図れる

コンピテンシー面接では、共有のマニュアルに沿って質問し、応募者を評価します。評価項目・基準も明確に定まっているため、第一印象や学歴・スキルなどに惑わされずに評価が可能です。そのため、評価のばらつきを防ぎ、統一性を図る効果が期待できます。

また、評価基準が明確かつ質問がマニュアル化されているため、面接経験が少ないメンバーであっても、適切に応募者を評価できるという点も、コンピテンシー面接のメリットの一つといえるでしょう。

コンピテンシー面接のデメリット

コンピテンシー面接には多くのメリットがある一方で、デメリットもいくつか存在します。ここでは3つのデメリットをお伝えするので、それぞれ押さえておきましょう。

<コンピテンシー面接のデメリット>

ロールモデルが必要となる

制度を導入するのに時間がかかる

面接のスキルが必要になる

デメリット①ロールモデルが必要となる

社内にロールモデルがいないと成立しない点は、コンピテンシー面接のデメリットです。

コンピテンシー面接を行う際には、全社員のお手本となるようなハイパフォーマー、つまりロールモデルの存在が不可欠です。もし模範となる社員がいなければ一から理想の人材像をつくり上げる必要がありますが、どうしても作成者の主観が入ってしまうため、あまりおすすめできません。

ロールモデルの重要性

コンピテンシー面接の実施に際して、どのような行動特性を持った社員をロールモデルとして設定するのかは、非常に重要なポイントです。なぜなら、求める人材像とかけ離れた社員をロールモデルとして選定すると、評価基準がぶれてミスマッチを引き起こしてしまうからです。

また、ロールモデルの選定がうまくいっても、ハイパフォーマーへのヒアリングが不十分だと意味がありません。評価基準を明確にするためにも、普段から意識している行動や、それに至るまでの思考などを詳しく聞き出す必要があります。この点が不十分なまま評価基準を決めても、やはりミスマッチが起こってしまうでしょう。

このように、コンピテンシー面接を成功させるには、適切なロールモデルの選定と徹底的なヒアリングが欠かせないのです。

(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』)

デメリット②制度を導入するのに時間がかかる

コンピテンシー面接では、職種・役割ごとに「コンピテンシーモデル」を設定する必要があります。

また、後ほど詳しく紹介しますが、導入前には「ハイパフォーマーの特定および行動特性の分析」「ハイパフォーマーへのヒアリング」「行動特性を基にした質問の作成」といった準備が必要です。

募集する職種・役割ごとに、こうした準備を行う必要があるため、制度導入には多くの時間を要します。そのため、慢性的な人材不足に悩む企業や、急な欠員補充が必要な場合などには、コンピテンシー面接は適していないと考えられます。

これらのデメリットも踏まえた上で、コンピテンシー面接の導入要否を判断するとよいでしょう。

デメリット③面接のスキルが必要になる

クオリティが面接官のスキルによって大きく左右される点も、コンピテンシー面接のデメリットの一つです。

コンピテンシー面接の最大の目的は、応募者が自社の求める人材かどうかを見極めることです。これを達成するには、履歴書だけではわからない情報を応募者から引き出す必要があるので、面接の経験が浅い人事・採用担当者には少々難易度が高いかもしれません。限られた時間の中で適切な質問を投げかけられなければ、面接は失敗に終わってしまいます。

コンピテンシー面接の導入前には、応募者が話しやすい雰囲気をつくりつつ、的確な質問ができるようにトレーニングを行いましょう。また、具体的な質問内容をまとめた評価シートを作成しておくのもおすすめです。

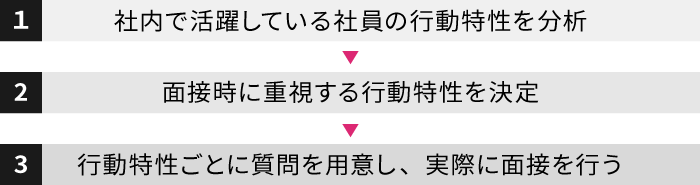

コンピテンシー面接の基本的な流れ

コンピテンシー面接は、社内で活躍している社員を分析した後、面接時に重視する行動特性を決定し、用意した質問に沿って、実際に面接するという流れで進めます。

各フローの詳細について、見ていきましょう。

ステップ①社内で活躍している社員の行動特性を分析する

コンピテンシー面接を導入する際には、自社で活躍する人がどのような行動特性を持っているかを明確にする必要があります。まずは、部署・役割ごとに社内で活躍している社員を特定することから始めましょう。

ハイパフォーマー社員を特定できたら、一人ひとりにヒアリングを行い、行動特性データを収集します。ヒアリングの際は、「過去の経験」にフォーカスしたさまざまな質問を行い、行動特性を徹底的に洗い出していくことが大切です。

質問の具体例としては、「困難に直面した際、どういった行動を起こしたか」「何か行動を起こした際、どうしてその行動をする必要があると考えたのか」「何かを決断した際、複数の選択肢を比較検討したか」などが挙げられます。

ハイパフォーマー社員の行動特性データが集まったら、「思考・行動にどのような共通点があるのか」という観点で分析をしましょう。なお、行動特性データの分析も、職種・役割ごとに行う必要があります。

ステップ②面接時に重視する行動特性を決定する

次に、ハイパフォーマー社員の行動特性データの分析結果を基に、コンピテンシー面接の際に重視する行動特性を職種・役割ごとに決めます。

ゼロベースで考えようとすると、抜け漏れが発生したり、設定までに多くの時間・手間がかかったりする可能性があります。行動特性に関する一般的なモデルケースを活用し、大まかな領域と項目について洗い出すことをおすすめします。

モデルケースの例としては、8群75項目からなる「コンピテンシーマスター評価項目」、WHOが発表した「WHOグローバル・コンピテンシー・モデル」などがあります。

中でも、世界的に有名なのが、ライルM.スペンサー氏とシグネM.スペンサー氏が考案した「コンピテンシー・ディクショナリー」です。「コンピテンシー・ディクショナリー」は、以下の6領域20項目からなります。

「コンピテンシー・ディクショナリー」の6領域20項目

| コンピテンシー領域 | コンピテンシー項目 |

|---|---|

| 達成行動 | 達成思考 |

| 秩序・品質・正確性への関心 | |

| イニシアチブ | |

| 情報収集 | |

| 援助・対人支援 | 対人理解 |

| 顧客支援志向 | |

| インパクト・対人影響力 | インパクト・影響力 |

| 組織感覚 | |

| 関係構築 | |

| 管理領域 | 他者育成 |

| 指導 | |

| チームワークと協力 | |

| チームリーダーシップ | |

| 知的領域 | 分析的志向 |

| 概念的志向 | |

| 技術的・専門職的・管理的専門性 | |

| 個人の効果 | 自己管理 |

| 自信 | |

| 柔軟性 | |

| 組織コミットメント |

職種や役割によっては、このほかの行動特性が必要となる場合もあります。当社が作成した「コンピテンシー項目一覧サンプル」を参考に、自社社員に必要不可欠な行動特性を明確に定めるとよいでしょう。

「コンピテンシー項目一覧サンプル」はこちらからダウンロードできます。

ステップ③行動特性ごとに質問を用意する

次に、重視する行動特性の有無を判断できるような質問を用意します。例えばリーダーシップを重視するなら「これまでにリーダーシップを発揮した経験があれば、そのときの状況を詳しくお聞かせください」といった質問を用意しておくとよいでしょう。

ステップ④面接の評価基準を決める

質問の決定後は、明確な評価基準を定めます。

コンピテンシー面接の評価基準は、「コンピテンシーレベル」と呼ばれる指標を基にして決めるのが一般的です。これは、重視する行動特性をそれぞれ5つのレベルに分けたもので、応募者をより正確に評価するのに役立ちます。

コンピテンシーレベルの概要や具体例は本記事の後半でお伝えしますので、そちらも合わせてご確認ください。

ステップ⑤面接の評価シートを作成する

続いて、面接の評価シートを作成します。

評価シートとは、面接で重視する項目を評価基準とともにまとめた用紙のことです。以下のような項目を盛り込んで作成すれば、面接官ごとの評価のばらつきを抑えられます。

評価シートに記載する項目の例

質問内容

評価基準

評価の比重

応募者の回答内容をメモする欄

一から作成するのが難しい場合は、当社オリジナルの評価シートをぜひご活用ください。こちらの評価シートには、コンピテンシー面接を行うにあたって必要な項目がまとまっており、目的に合わせて自由にカスタマイズできます。

ステップ⑥面接官の育成を進める

評価シートの作成が完了したら、面接官に対する研修を行いましょう。

コンピテンシー面接では、応募者の過去の行動に基づいて評価を行います。そのため面接官は、応募者の発言を注意深く聞き取りながら、適性を見極めるための質問を投げかけなければなりません。しかし、これらは一朝一夕で身に付くスキルではないので、研修を通じて磨く必要があります。

コンピテンシー面接の目的や評価基準の設定方法を学ぶ座学と、会話術を身に付けるロールプレイングを併用することで、面接官を効率よく育成できます。

(参考:『採用を成功に導く面接官の5つのトレーニング方法と実施するメリット』)

ステップ⑦実際に面接を実施する

ここまでの準備が整ったら、いよいよ面接に移ります。

実際の面接では、事前に用意していた質問だけでなく、会話の中で生じた疑問も投げかけるのが理想です。また応募者が回答に困っているときには、過去を振り返る時間を与えるように意識してみてください。回答を待つことで、応募者の本質をより正確に見極められます。ロールプレイングでアドリブ力をしっかりと鍛えておけば、面接で聞くべき質問はある程度思いつくようになるでしょう。

面接の終了後は、コンピテンシーレベルを分析して評価を行い、応募者の合否を決定します。

コンピテンシー面接の質問例

コンピテンシー面接では、「STAR面接」のフローに当てはめながら、応募者に質問をしていきます。

STAR面接とは、「Situation(状況)」「Task(課題)」「Action(行動)」「Result(結果)」の4つの観点から質問を進める面接手法のこと。Google社が導入していることで、知られています。

それぞれ、どのような質問をすればよいのか、具体例を見ていきましょう。

Situation(状況)の質問

まず、応募者に聞く必要があるのが、「Situation(状況)」の質問です。応募者の置かれた状況や組織・チームの体制、そこでの役割、難易度などについて、質問しましょう。

Situation(状況)の質問の例

●ここ1~2年の間に、あなたはどのようなシーンで特に力を発揮しましたか?

●どういったチーム編成で、取り組んでいましたか?

●チームにおいて、あなたはどのような役割を担っていましたか?

●その状況は、あなたやチームにとって、どれくらい困難なものでしたか? など

Task(課題)の質問

「Task(課題)の質問」では、その「状況」において、応募者が見つけた課題や、課題に気付いた理由・きっかけ、課題に対する認識、課題解決のために設定した目標などを尋ねます。

Task(課題)の質問の例

●その状況において、あなたはどのような課題を設定しましたか?

●何がきっかけで、あなたはそれを課題として認識しましたか?

●課題に気付いたとき、あなたはどのようなことを考えましたか?

●課題解決のため、あなたはどのような目標を設定しましたか? など

Action(行動)の質問

「Action(行動)の質問」では、見つけた「課題」を解決するために実際に取った行動や行動の順番、その行動を起こした意図、行動する際に苦労した点・工夫した点などを質問します。

Action(行動)の質問の例

●課題を解決するために、あなたはまず、どのような行動を起こしましたか?

●実際にあなたが行った行動を、時系列順にお聞かせください。

●あなたは、どのような意図でその行動を起こそうと思いましたか?

●行動を進めていく中で、特に苦労したことや工夫したことをお聞かせください。 など

Result(結果)の質問

最後に、「Result(結果)の質問」をします。「行動」の結果・成果や、周囲に与えた影響、周囲からの反応、行動を振り返っての学び・気付きなどについて、質問しましょう。

Result(結果)の質問の例

●行動を起こした結果、最終的にどうなりましたか?

●それにより、周囲にどのような影響を与えましたか?

●あなたの行動について、周囲はどのように評価しましたか?

●行動を振り返って、あなたはどのようなことを学び、今度にどう活かそうとしましたか? など

コンピテンシー面接における評価の基準

ここからは、先ほど触れたコンピテンシーレベルについて詳しく解説していきます。コンピテンシー面接では、応募者を以下の5つのレベルに当てはめて評価します。

コンピテンシーレベル

| レベル | 概要 |

|---|---|

| レベル1:受動行動 | 仕事に対して、受け身な姿勢を見せる |

| レベル2:通常行動 | 自らに与えられた業務をこなせる |

| レベル3:能動・主体的行動 | 業務遂行や目標達成のために必要なことを自ら考え、行動できる |

| レベル4:創造・課題解決行動 | 状況を打破・変化させるための行動を起こせる |

| レベル5:パラダイム転換行動 | 斬新なアイデアで、会社全体を巻き込むような行動を起こせる |

それぞれのレベルについて、具体例を交えながら、見ていきましょう。

レベル1:受動行動

「レベル1:受動行動」とは、仕事に対して、受け身な姿勢を見せることを指します。

いわゆる「指示待ち」社員と呼ばれる人たちのコンピテンシーレベルは、「レベル1:受動行動」です。受動行動のレベルにある場合、「面倒なことはしたくない」「責任を負いたくない」といった理由から、創意工夫や改善行動などは見られません。仕事に対する責任感も、低いと言えるでしょう。

具体的には、「上司にやるように言われたので、取りあえず行動した」「やらざるを得ない状況だったので、仕方なく行動した」といった行動が、「受動行動」に該当します。

レベル2:通常行動

「レベル2:通常行動」とは、自らに与えられた業務はきちんとこなせるということ。

通常行動のレベルにある場合、「やるべきことを、やるべきときに確実にやる」という社会人として当たり前のことはできていると言えます。レベル2の場合にも、レベル1と同様、創意工夫や改善行動は見られません。しかし、レベル1とは違い、「任された仕事を、最後まで確実にやり抜く」という仕事への責任感はあります。

具体的には、「マニュアルを基に、業務をミスなく行う」「与えられた業務を、スケジュール厳守で行う」といった行動が、「通常行動」に該当します。

レベル3:能動・主体的行動

「レベル3:能動・主体的行動」とは、業務遂行や目標達成のために必要なことを自ら考え、行動するということ。

自ら判断・行動できるため、創意工夫や改善行動が見られるという点が、レベル1・レベル2との大きな違いです。与えられた業務以上のことをできている人は、「レベル3:能動・主体的行動」に該当すると言えるでしょう。

具体的には、「チーム内で新人教育の担当になったので、自ら資料を用意したり、計画を立てたりする」「選択肢が複数ある場面において、客観的事実や明確な意図を基に、最適解を自ら選択する」といった行動が、「能動・主体的行動」に該当します。

レベル4:創造・課題解決行動

「レベル4:創造・課題解決行動」とは、状況を打破・変化させるための行動を起こすということ。

レベル3とレベル4は、「自ら考え・行動する」という点は同じですが、「行動を起こす範囲」「影響を及ぼす範囲」が異なります。レベル3の場合には「自分がやるべき業務の範囲内」で行動するため影響力は限定的ですが、レベル4の場合には「自分がやるべき業務の範囲」にとらわれず、チーム・組織の問題解決を図る行動を起こすことが可能です。

具体的には、「新人の教育状況を部署内で共有できる仕組みを考え、部署内における新人教育の効率化を図る」「自身の担当業務の範囲を超え、部署全体の業務効率化につながるアイデアを考案・実行する」といった行動が、「創造・課題解決行動」に該当します。

レベル5:パラダイム転換行動

「レベル5:パラダイム転換行動」とは、斬新なアイデアの下、会社全体を巻き込むような行動を起こすということ。

組織の中でリーダーシップを存分に発揮しながら、既成概念やこれまでの常識にとらわれることなく成果を上げることができる人は、「レベル5:パラダイム転換行動」に該当すると言えます。

具体的には、「将来性のある未開発の事業を自ら考え、新規事業を立ち上げる」「これまでの自社のビジネスモデルを根底から覆すような、組織レベルでの大変革を起こす」といった行動が、「パラダイム転換行動」に該当します。

レベル1~5のうち、「どのレベル以上の人材」を必要とするかは、募集する職種によって異なるため、一概に「どのレベル以上の人材を採用すべきだ」と言うことはできません。

なお、「レベル3」までと「レベル4以上」とでは大きな隔たりがあるとされており、日本企業において「優秀な社員」と呼ばれる人材であっても、「レベル3」であることが多いようです。そうしたことを踏まえた上で、職種・役割ごとに「最低でも、どのレベルが必要か」を決めるとよいでしょう。

コンピテンシー面接に役立つ資料・評価シート

これまで紹介したように、コンピテンシー面接を実施するには「導入方法」や「質問例」「レベル分け」など、さまざまなことを意識する必要があります。

そのため、コンピテンシー面接を導入する際には、コンピテンシー面接の進め方や注意点などが書かれた本も参考にするとよいでしょう。弘文堂が出版している『コンピテンシー面接マニュアル』や『まんがでわかるコンピテンシー面接』がお勧めです。

また、行動特性ごとに5段階にレベル分けした「評価シート」を用意しておくと、コンピテンシー面接をより実施しやすくなります。当社が作成した「コンピテンシー評価シート【サンプル】」はこちらからダウンロードできます。

コンピテンシー面接を実施する際のポイント

有意義なコンピテンシー面接を行うにあたって、押さえておきたいポイントがいくつかあります。本項では7つのポイントをご紹介しますので、自社でコンピテンシー面接を実施する際にお役立てください。

ポイント①第一印象に左右されないように注意する

コンピテンシー面接を実施するなら、応募者の第一印象を評価に反映させないように注意する必要があります。

従来の面接では、第一印象も重要な評価項目として扱われていました。しかしコンピテンシー面接は、応募者の過去の行動を掘り下げて、それを基に客観的な評価を行います。第一印象に惑わされると客観的な評価が難しくなり、求める人材かどうかを適切に判断できなくなってしまうかもしれません。

そのため、第一印象はあくまでも参考程度にとどめて、評価の際には応募者の行動特性を重視しましょう。

ポイント②応募者主導の会話を意識する

応募者の本質を引き出せるような会話を意識することが、コンピテンシー面接の成功率を上げるコツです。

面接に慣れている応募者は質問の意図を汲み取り、事前に用意した、人事・採用担当者にとって好ましい回答を返す傾向にあります。そのため誘導的な質問を投げかけ、企業側が主導で会話を進めてしまうと、応募者の本意や適性を見抜くのが難しくなります。

コンピテンシー面接を実施する際には、過去のエピソードを「どのような思考で行動に至ったのか」という観点で掘り下げ、応募者主導で会話を進めることが重要となります。

ポイント③自社でスキルを発揮できるかどうかを確認する

コンピテンシー面接では、応募者が持っているスキルを自社で活かせるかどうかを見極めるのもポイントの一つです。

応募者が過去に大きな成果を挙げていたからといって、自社でも成功を収めるとは限りません。持っているスキルが自社で活かせるものでなかったり、成功体験の再現性がなかったりすれば、採用しても十分にパフォーマンスを発揮できない可能性が高いでしょう。

採用してから「こんなはずではなかった…」と後悔しないためにも、応募者の適性は面接の段階できちんと確認しておくことをおすすめします。

ポイント④関連部署と連携して進める

人事部だけで完結させず、全社で連携して進めることも、コンピテンシー面接を成功に導く鍵となります。

同じ企業内でも、部署によって求める人材像は異なる場合があります。人事部だけでロールモデルを選定し、それを基に定めた評価基準で採用活動を進めてしまうと、入社後のミスマッチを引き起こしかねません。

このような事態を未然に防ぐには、関連部署に協力を求めて、ロールモデルや質問内容が適切かどうかを判断してもらうのが効果的です。

ポイント⑤面接官の育成に力を入れる

面接官のスキルアップも、コンピテンシー面接の成功には欠かせない要素です。具体的には、以下のスキルが身に付くような研修を行うとよいでしょう。

面接官が身につけたいスキル

コンピテンシーへの理解

質問技法

評価基準の定め方

傾聴力

これらのスキルを習得できれば、面接官は応募者から適切な情報を引き出せる感覚をある程度身に付けられるでしょう。自社に最適な人材を見極めやすくなるため、より質の高い採用活動を実現できます。

ポイント⑥評価基準を定期的に見直す

評価基準の見直しを定期的に行うことも、コンピテンシー面接を実施する際に押さえておきたいポイントとして挙げられます。

企業の求める人材像は、時間が経つにつれて少しずつ変化していくものです。したがって、一度設定した評価基準を長い間そのままにすると、自社が現在求めている人材とは異なる応募者を採用してしまう恐れもあります。

定期的に採用基準を改めつつ、他部署の社員とともに評価シートの項目や質問内容を見直して、自社に適した人材を採用できる体制を整えましょう。

ポイント⑦適性テストと併用する

コンピテンシー面接を実施する前に、応募者自身の性格や対人スキルに関する適性テストを行うのも一案です。もし、面接で応募者が話した内容と適性テストの結果に相違があれば、自己認識が誤っている、または取り繕った回答を用意していた可能性が考えられます。

面接だけでは把握しきれない情報を引き出し、応募者の発言のロジックが通っているかどうかを正確に判断する上で、適性テストは非常に有用な手段だといえます。

まとめ

コンピテンシー面接には、「ミスマッチの防止」や「評価の統一性」といったメリットが期待できます。導入に当たっては、「ハイパフォーマー社員の分析」や「面接時に重視する行動特性の特定」「質問項目の設定」など準備することも多岐にわたるため、確実に進めていくことが重要です。

コンピテンシー面接を実施し、自社での活躍が期待できる社員の獲得につなげてみてはいかがでしょうか。

下記の『コンピテンシーの項目一覧(サンプル)』で自社に合ったコンピテンシー項目を作成し、コンピテンシー面接で評価シートを活用してみてください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

人事評価に活用できるコンピテンシー評価シート【サンプル】

資料をダウンロード