【カゴメ×積水ハウス】キャリア自律を促進する人事施策と人事部門の在り方<無料:DL資料付き>

企業や組織に依存するのではなく、個人が自身に向き合い、主体的にキャリアを構築する「キャリア自律」の考えが浸透してきました。企業や組織は、キャリア自律思考の人材に対して具体的な施策も含め、どのような支援を行えばよいのか。キャリア自律を促進する人事施策を長年にわたり実施してきた、カゴメの有沢正人氏、積水ハウスの藤間美樹氏。お二人をお招きし、具体的な取り組みはもちろん、キャリア自律も含めた今後の人事部門の在り方について、セッション、ディスカッション、Q&Aを通して聞きました。

本コラムでは基調講演についてまとめました。キャリア自律についてさらに知識を深めたい方は、下記のダウンロードページより入手できる資料から、本セミナーの質疑応答のレポートをご覧ください。

タレントマネジメント、サクセッションプラン、HRBPなど人事周辺インフラを整備/カゴメ 有沢正人氏

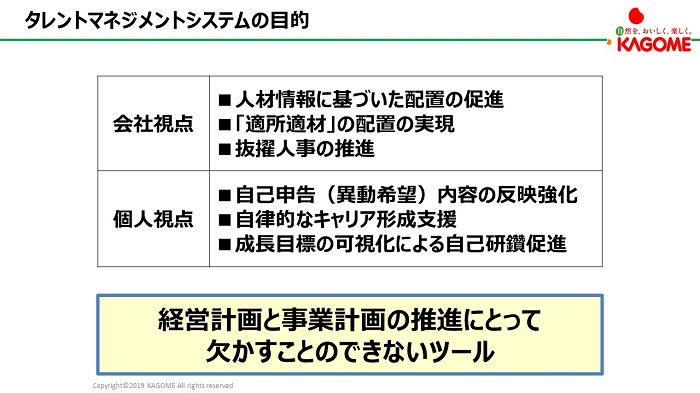

■「タレントマネジメントシステム」は人材配置をかなえるために導入した

カゴメでは社員のキャリア自律を促すために、人事制度周りのインフラを改革しており、どのような内容であり、どうやって作っているのかを紹介していきます。まずは、タレントマネジメントシステムです。

個人の視点に立てば、自分が働きたいエリアや業務内容を申告できます。ゴールも設定しフィードバックで、キャリア形成も見えてきます。重要なのは必ず自らの意志で、書き込むことです。

会社は個人の意志を確認することで適材適所ではなく、「適所適材」の配置、抜擢(ばってき)人事の推進を実現できます。

中でも「人材配置」が最重要課題であり、個人の希望を組織はどうかなえるか。そのためにタレントマネジメントシステムを入れた、と言っても過言ではありません。

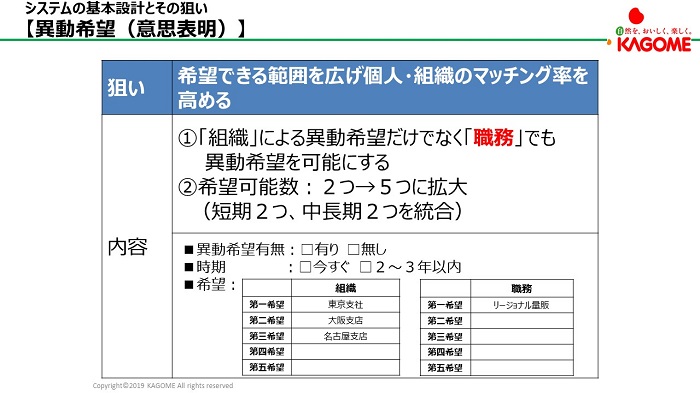

異動希望は5つまで記入できます。東京支社に異動し大手スーパー相手の仕事がしたいといった具合に、エリアだけでなく部門名や職務まで申告してもらいます。

各部門の職務要件もシステムに盛り込んでいますから、どのようなキャリアを築けばよいのかもわかるというわけです。併せて、ライフイベントのキャリアも記入してもらいます。カゴメでは役員を含む全社員の年度のKPI評価シートを全社員に公開しているので、あえてジョブディスクリプションは作成していません。職務要件は全社員が閲覧することができます。

後でも触れますが、キャリア構築につながる情報を開示したり、システムを導入したりしています。人事や上司から自己研鑽(けんさん)をしなさい、といったアクションは起こしません。この制度を活用するかどうかは人それぞれ。ここでも個人の希望を優先します。

そのほか、人材育成担当やシェアードサービスの子会社であるカゴメアクシス(総務健康サービス部)の情報、KPIシート、職務行動評価シートなど当該人物を客観的に評価できる情報を多角的に盛り込めるようにインターフェイス上で工夫をしています。検索や分析がしやすく、そして簡単にまとめることができるので、個人が積極的に使うシステムとしては相当の精度があると自負しています。

■ サクセッションマネジメント

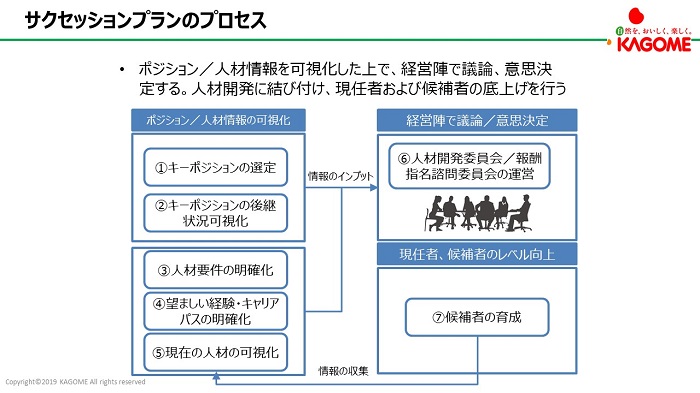

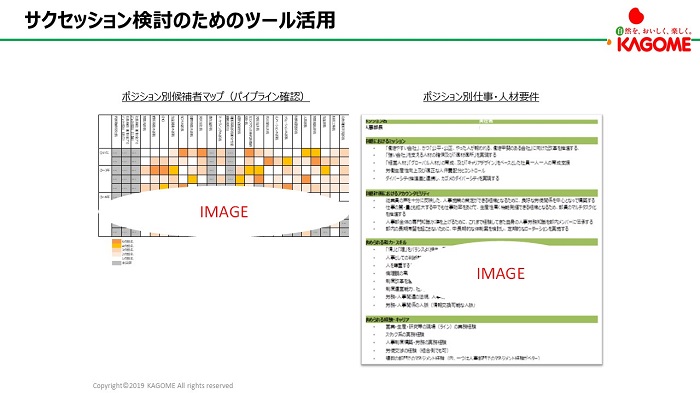

サクセッションプランのプロセスでは、まずはキーポジションを設定し可視化します。カゴメの場合は、その数が40以上あります。続いて各キーポジションで現在働く社員に、現在、2~3年後、5~6年後のサクセッサーをそれぞれ複数人書き出してもらいます。

選び出す人物は自分の部署からは半分以下とし、社外もありとしています。私は直近のサクセッサーを5人選んでいますが、3人が社外です。

各ポジションで求められる人材要件などの要素を明確化し、そして私も含めた人事の意思決定最高機関である「人材開発委員会」と、社外取締役も含めた「報酬・指名諮問委員会」で議論します。

議論のポイントは、社外取締役と必ず面談することです。カゴメの論理だけでなくマーケットでの合致、バイアスを利かせるためです。実際、社外取締役から不適合との指摘を受けたケースもあります。

人材要件には具体的な業務は書いていません。責任、求められるスキル、キャリアなどが記載されています。人材要件は社員も見ることができます。そのため例えば人事部長を目指している人は該当する人材要件からスキルやキャリアを確認し、先のタレントマネジメントシステムを使い、自分で人事部長を目指すためのキャリアを作っていくことができる仕組みとしています。

また、スキルアップについては、現在eラーニングとリアルのハイブリッド体制で進めており、ここでも自ら学びたい内容を、自律的に学ぶことができる体制としています。

■ 経営人材育成の方向性

経営人材の育成でも、これまで紹介してきた通り、個人の意志を尊重しています。いくら能力がある人でも本人がやりたくない場合はやらなくていい、これがカゴメのスタンスです。

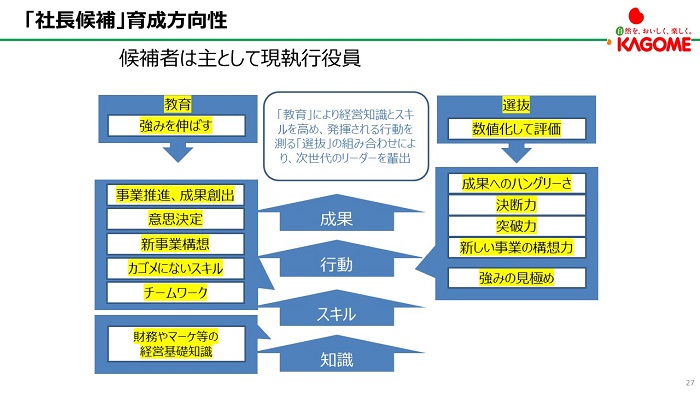

社長候補においては、業務知識はすでに持っている場合も多いので、トップマネジメント、意思決定などの教育ならびに評価を、2年ほどかけて行っています。次の経営者を決めるのも先述の報酬・指名諮問委員会であり、社長が直接指名するようなことはありません。

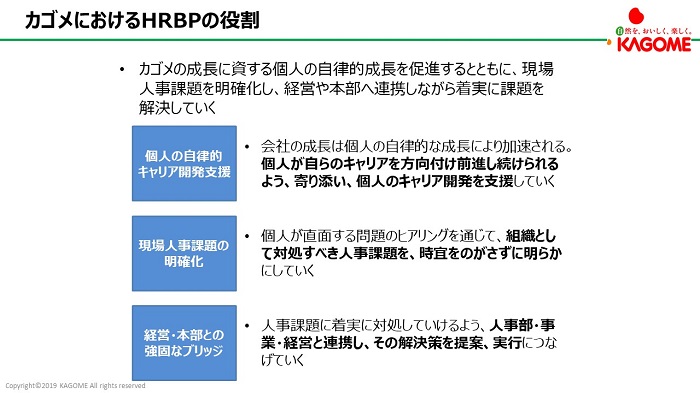

■ HR Business Partner機能

カゴメでは自律的成長を促すため、2017年からHRBP機能を設けています。HRBPの役割は主に3つであり、経営戦略、事業戦略、人事戦略を組み合わせることが重要と考えています。

・個人の自律的キャリア開発支援

・現場人事課題の明確化

・経営・本部との強固なブリッジ

個人の自律的キャリア支援では、先のタレントマネジメントシステムを基に面談を行います。ここでもHRBPからあえて意見をしたりはしません。「なぜあなたはそう考えたのか?」「なぜそうしたのか?」などと本人に問いかけるような対話を繰り返して、自分でキャリアの構築の仕方や進みたい進路などについて気付いてもらうよう促しています。

人事課題の明確化は重要です。その際、家族に介護を必要としている人がいるかなど、個人が直面している、あるいは将来的に経験するであろう問題や課題について、ヒアリングを通じて明らかにしておきます。

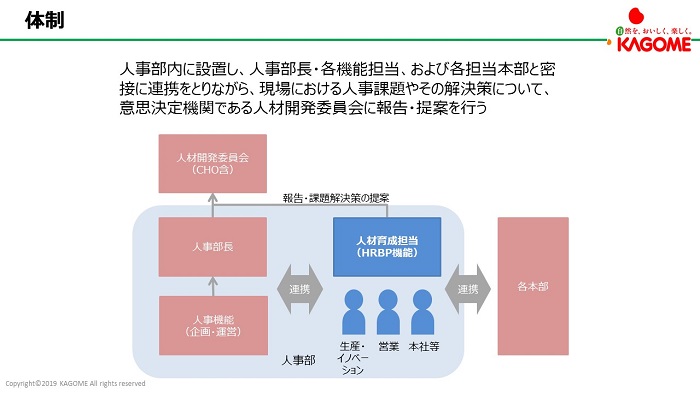

HRBPは人事部内に設置し、人事部長・各機能担当、各担当本部と密接に連携を取りながら、現場における人事課題や解決策について、人材開発委員会に報告・提案も行います。

HRBPにはあえて人事経験者ではなく、各部門でバリバリ活躍しており、かつコミュニケーション力が高く、周りのメンバーの成長を心底願っているような人材を抜擢します。任命当初は本人からの反発もありましたが、現場の痛みがわかっている人が担うことで、個人の良き相談相手になると考えています。

自律的なキャリア形成を支援する人事制度改革/積水ハウス 藤間美樹氏

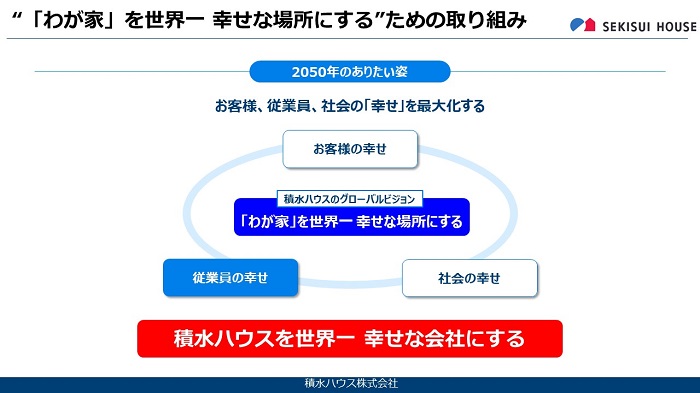

■ グローバルビジョンを実現する人財戦略

積水ハウスのグローバルビジョンは、「わが家」を世界一幸せな場所にする、です。お客さま、社会の幸せを実現するためには、従業員が幸せであることが大事で、それは積水ハウスを世界一幸せな会社にすることだと、考えています。

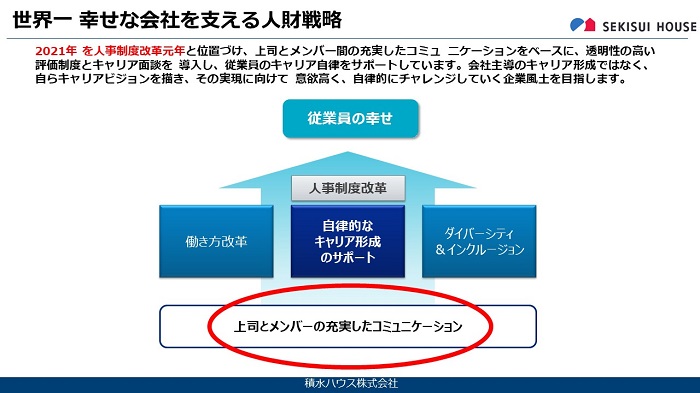

このような考えの下、2021年 から人事制度改革を行っており、以前からあった「働き方改革」「ダイバーシティー&インクルージョン」に加え、「自律的なキャリア形成のサポート」を推進しています。いずれの3本柱においても、上司とメンバーの充実したコミュニケーションが大事との考えで進めています。

改革の際には次のような、積水ハウスのビジネスモデルと強みを活かしたいとも考え、現場で頑張り、活躍する従業員に報いる制度としています。

・お客さまのご要望に応じた住宅

・現場でオーダーメイド→現場の活躍が大きい

・専門性で貢献する従業員が非常に多い

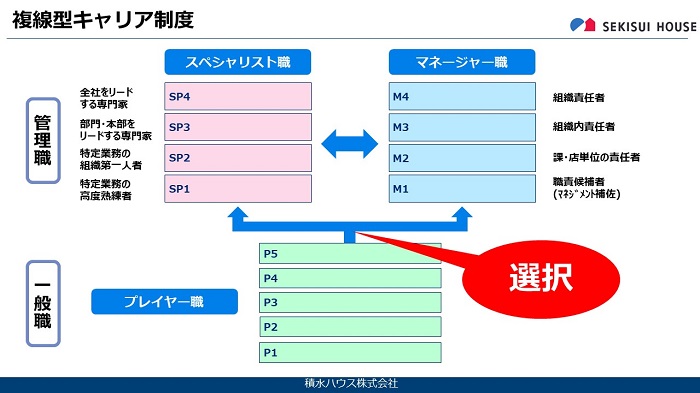

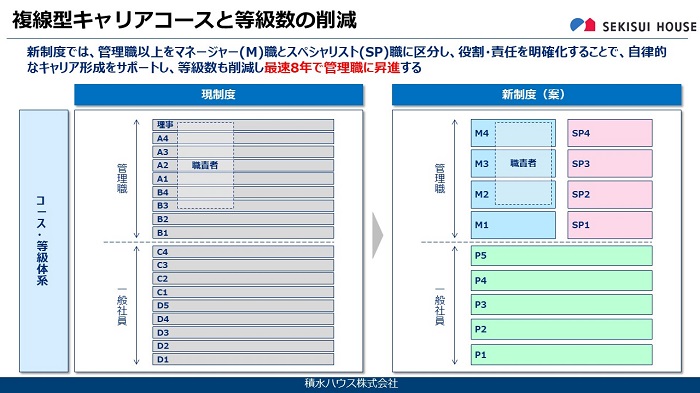

■ 複線型キャリアコースと等級数の削減

現場で頑張る社員に応えるべく、キャリアコース(管理職)では一般的なマネージャーコースに加え、スペシャリストコースを設け、等級制度のようなコースを整備しました。

先ほどのカゴメさんの内容とも重なりますが、一般社員にキャリアの軸を見つけてもらいたいとの意図から、職能資格制度も設けています。以前なら、昇進は早くて40歳前後という状況でしたが、新しい制度では最短8年で管理職に昇進することが可能です。

昇進に関する能力・行動評定は10項目定めていますが、いわゆるコンピテンシーであり、積水ハウスで求めている人財像となっています。

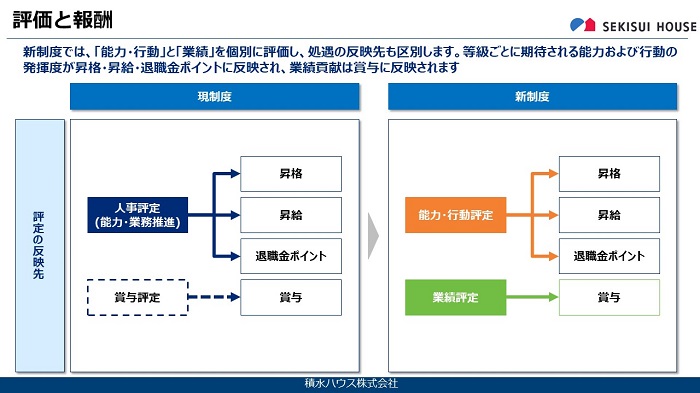

「能力・行動」と「業績」を個別に評価し、処遇の反映も分けました。前者は「昇格・昇給・退職金ポイント」に、業績貢献は「賞与」に反映されます。

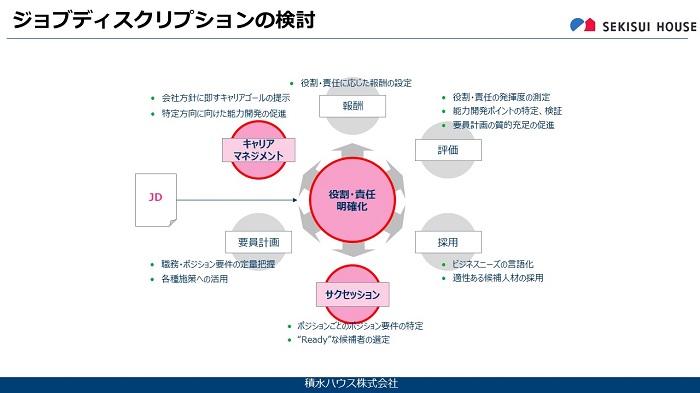

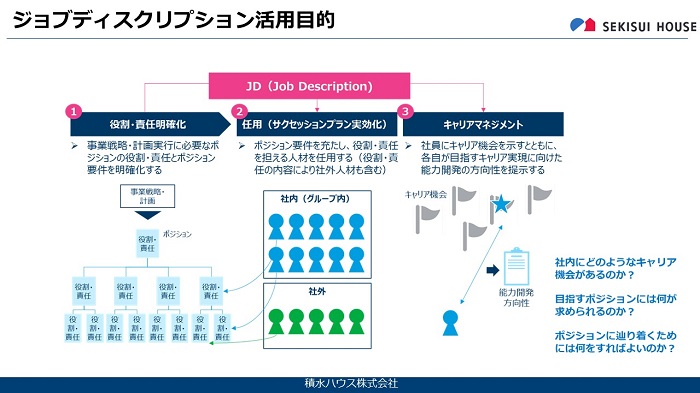

■ ジョブディスクリプションを活用する

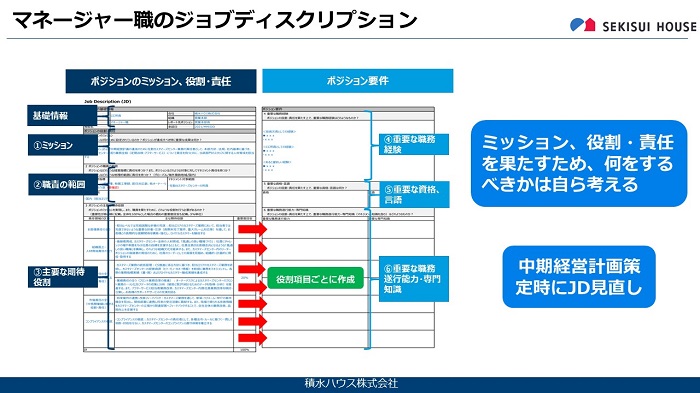

ジョブディスクリプション(以下、JD)においては、明確化した役割・責任を中心に、キャリアマネジメント、サクセッションプランに特化した使い方および活用をしています。

JDはマネージャー職のみ作成し、詳細な業務内容は書いていません。ミッション、役割・責任を明示し何をすべきかはマネージャーが判断します。ならびに、経験や知識、資格など求められる人財要件を記載し、能力開発の方向性を提示しています。名称こそJDとなっていますが、カゴメさんが紹介した人財要件と同じアプローチだと感じています。

JDは従業員に公開しています。その結果、目指すべきポジションに昇進するために、何をすればいいのかがわかる、というわけです。まさしく本日のテーマ、一人一人のキャリア自律の促進です。

■ キャリア面談を活用し自律と社員の幸せを促進する

キャリア自律と幸せはつながらないと意味がありません。ジャック・ウェルチの言葉を紹介させてください。

「自分の運命は自分でコントロールすべきだ。さもないと、誰かにコントロールされる」

私はこの言葉を聞いたとき、心にとても響きました。そしてもう一つ、こちらは私の友人の言葉ですが、こちらもグッとくるものがあります。

「自分で決めると自由になり、幸せになれる」

キャリアは自ら築くものだということです。積水ハウスでは、会社と社員は対等の関係であることも明確に打ち出しており、毎年新入社員に対し、社長が同メッセージを送っています。

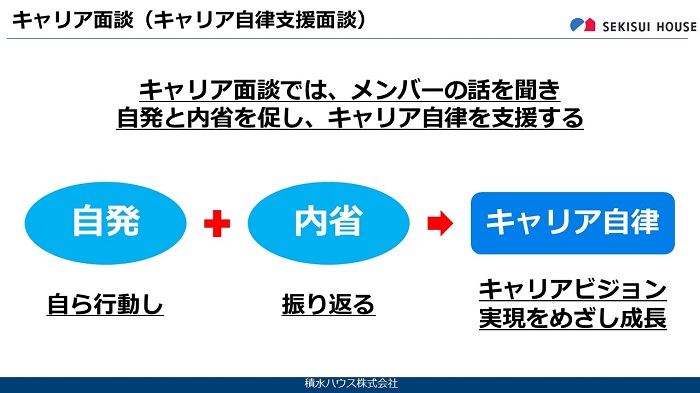

一方で、目標を掲げても成長が実感できないと、幸せとは言えません。人は誰でも自ら行動し振り返ることで成長する、とも言われます。そこで振り返りを制度の中に組み込みました。当社では、キャリア面談の中に設計しています。

また面談は1on1、つまり1対1で行います。上司が話すのではなく、メンバーからの話を聞き切ることがポイントです。そこで、そのようなキャリア面談ができるよう研修にも注力しています。

研修は、タレントの明石家さんまさんを参考にしています。テレビ番組などでMCを務めることが多い方ですが、出演者とのやりとりを見ていると、キャリア自律に活かせるものが多いと感心するからです。さんまさんは以下の言葉しか発していません。

・「どうしたん?」

・「それで?」

・「うん、どういうこと?」

・「どないすんの?」

「どうした?」で、まずは相手から話してもらうよう促し、「どういうこと?」と聞き直すことで、本人は自分の言葉が相手に伝わっていないことに気づき、違う言い方を考えます。そのとき、振り返りが起きます。そして最後の言葉で、次のアクションを再度自らに考えさせます。

キャリア面談を行ったからといって、すぐにキャリア自律が促進されるわけではありません。焦ることなく、本人の内的動機付けからのアクションが起こるまで、何度も行うことも重要です。

キャリア面談は年5回の実施をお願いしていますが、部署によっては成果が出ていると2週間、月一でやっているところもあるとのうれしい報告が届いています。

キャリア面談を行うことは心理的安全性の効果も生みます。心理的安全性の高いメンバーが多くいれば、自然と組織ならびに会社全体のパフォーマンスが上がり、業績アップにもつながります。

もう一つ、こちらも経営や業績につながりますが、会社も従業員も「事業を通じて世の中に貢献したい」という、このような想いが合致することが大事だと考えています。会社のグローバルビジョン、従業員のキャリアビジョンが合致したときに、経営戦略と人財戦略の連動という、勝利の方程式が生まれるからです。

【取材後記】

HRBP機能を設けることも、ジョブディスクリプションを設定することなども、全ては社員のキャリア自律のため、引いては社員一人一人の幸せのためだということを本セミナーから学ぶことができました。流動性が高い世界情勢の中で、日本の企業ができること、そこで活躍する社員ができることは限られているのかもしれないのですが、会社のビジョンと従業員のキャリアビジョンが一致したとき、それは確かな成長と起爆剤になり得ることだ、と確証しました。

取材・文/杉山忠義、編集/鈴政武尊・d’s journal編集部

【関連記事】

□ カゴメ&参天製薬。ハード・ソフト両面必要、”生き方改革”の先にタレントの自律がある

□ 組織マネジメントで人罪が増えていく――!? アカデミア×三越伊勢丹が提唱する「個を活かす全員戦力化」とは

【関連資料】

□ 経験者を採用したい!DX・IT人材採用成功マニュアル

□ 社員が自ら学び続ける環境に劇的改善!学び方改革

□【セミナーレポート】課題別に解決!ITエンジニアの育成環境構築のポイント