キャリア採用とは?メリット・デメリットや導入時の注意点や企業の成功事例を紹介

d’s JOURNAL編集部

キャリア採用とは採用手法の一種であり、企業が組織力を向上させるための近道でもあります。急激なビジネス環境の変化に適応するうえで、キャリア採用は多くの企業を助ける重要な選択肢ともいえるでしょう。

一方で、新卒採用や一般的な中途採用とは異なり、キャリア採用特有の注意点があるのも確かです。この記事では、キャリア採用のメリット・デメリットや導入時の注意点などをまとめて解説します。

キャリア採用とは

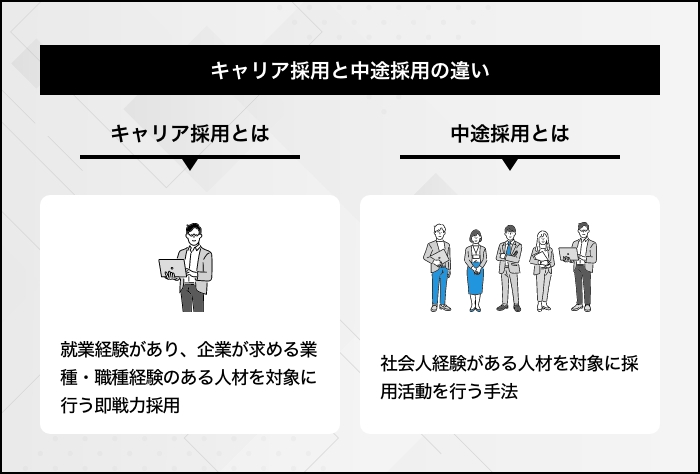

キャリア採用とは、就業経験があり、企業が求める業種・職種経験のある人材を対象に行う即戦力採用のことです。たとえば、エンジニアの募集であれば、エンジニアとしての一定以上の経験を持った人材のみを対象に行うのがキャリア採用です。

それに対して、候補者の潜在的な資質や将来の可能性などを踏まえて行う採用は、「ポテンシャル採用」と呼ばれています。キャリア採用は即戦力の人材を対象としているため、「すぐに具体的な活躍が見込める」「育成のコストや時間が抑えられる」といったメリットがあります。

中途採用との違い

中途採用とは、社会人経験のある人材を対象に採用活動を行う手法であり、基本的には新卒採用と対比して用いられることが多いです。広義の意味では、キャリア採用も中途採用の一種と考えることもできるでしょう。

しかし、中途採用はあくまで社会人経験があることのみを前提としているため、異業種で働いていた人材も視野に入れるのが特徴です。業界未経験者や第二新卒者(おおむね新卒採用後3年以内の人材)も対象に含まれているので、即戦力としての活躍を期待するのは難しい面があります。

それに対して、キャリア採用は企業が求める職種や業務内容を経験した人材のみを対象とするのが大きな違いです。つまり、キャリア採用は、より即戦力としての実践的なスキル・経験に重点を置いた採用であるということです。

キャリア採用の目的

キャリア採用は新卒採用や中途採用と比べて、より短期的な事業計画に基づいて行われることが多いです。急な欠員や事業拡大など、補充しなければならないポジションが明確になっている場合に、専門的な知識やスキルを持った人材を迎え入れることを目的として行われるのです。

そのため、求人の条件も「〇〇業界の経験〇年以上」「マネジメント職経験者」「企業内法務での実務経験〇年以上」など、より具体的な表現になります。

キャリア採用が注目されている理由

キャリア採用が普及していった背景には、終身雇用制度の崩壊にともなう「転職の一般化」があげられます。現在では特定の企業に定年まで勤め続けるというスタイルが必ずしも一般的ではなくなっており、キャリアアップやキャリア転向を目的として転職が行われるケースも増えています。

優秀な人材ほどさまざまな可能性を模索する傾向もあるため、転職に対するイメージは決してネガティブなものではなくなっているといえるでしょう。その結果、転職市場における優秀な即戦力となる人材の割合も増えており、企業にとっては組織力を強化する絶好の場となりつつあるのです。

また、即戦力となる人材の需要そのものも増加しています。企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する現代では、特にIT関連のスキルを持った人材の需要が高く、キャリア採用が行われやすい代表的な職種となっています。

キャリア採用を行うメリット

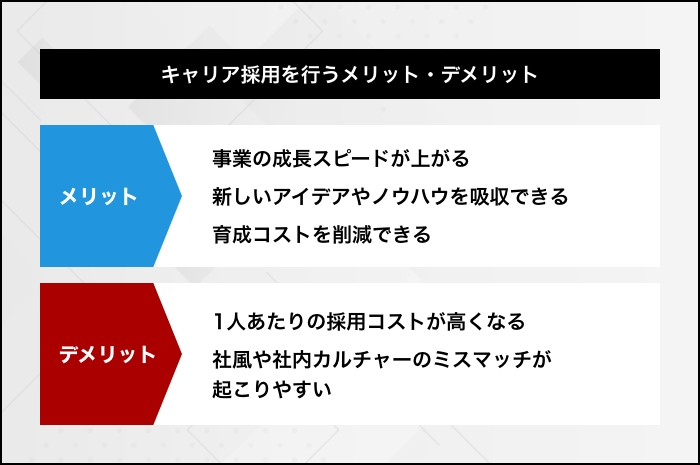

企業がキャリア採用を行うメリットは、大きく分けて3つあります。それぞれのメリットについて解説します。

事業の成長スピードが上がる

1つめのメリットは、即戦力となる人材の確保により、事業の成長速度が上がるという点です。新卒者や未経験者を採用すれば、第一線で活躍してもらうために一定以上の育成期間が必要となります。

しかし、特にITの分野などではテクノロジーの進歩が目覚ましく、一から人材を育てるだけでは環境の変化に追いつけなくなってしまうリスクがあります。そこで、キャリア採用によって高度なスキルを持った人材を補充し、組織全体の競争力を高めることも重要な戦略となるのです。

新しいアイデアやノウハウを吸収できる

キャリア採用では、ほかの企業で働いた経験のある人材を対象にするため、社外のノウハウや視点を吸収できるのも大きな利点です。テクノロジーの進歩が著しい現代にあっては、自社で当たり前のように採用されていた方法が、知らず知らずのうちに時代遅れになっているというケースもめずらしくありません。

キャリア採用を通じて新しい考え方や価値観を取り入れることで、従来のノウハウを見直す機会が生まれ、テクノロジーの進化に追いつけるようになるのです。特にキャリア採用の場合は、同業他社からの転職が基本となるため、より実際的なヒントが得られやすいのも特徴です。

場合によっては、転職者個人に紐づいていた取引先などの情報も活かせる可能性があるので、企業に大きな価値をもたらす存在となるでしょう。

育成コストを削減できる

採用した人材の育成コストを削減できるのも、キャリア採用の大きなメリットです。すでに社会人としての経験があり、現場で求められるレベルのスキルや知識も保有していることから、スムーズに業務を担ってもらえるのが強みです。

もちろん、企業の理念やビジョンといった自社固有の情報については、別途で教育の機会を設ける必要があります。しかし、これらの研修は実務と並行しながらでも行えるため、コストや育成人員の負担は大幅に軽減されます。

キャリア採用のデメリット

一方、キャリア採用にはいくつかのデメリットもあります。ここでは、特に注意しておきたい点を2つ見ていきましょう。

1人あたりの採用コストが高くなる

新卒採用や一般的な中途採用と比べると、キャリア採用は1人あたりの採用コストが高くなりやすいです。キャリア採用を行う場合には、自社が求める条件に合った人材をピンポイントで見つける必要があります。

単に求人広告などを打って「待ち」の姿勢で応募を受けるだけでは、なかなか納得の行く人材を見つけることはできません。理想の人材に出会えなければ、ハイクラスの人材や専門職の人材をそろえた人材紹介サービスを利用したり、外部のダイレクト・ソーシングサービスを活用したりする必要もあります。

そのため、採用にかかるコストは高くついてしまうケースが多いです。加えて、即戦力の人材を求めるのであれば、給与条件も自社の経験者の水準を見ながら設定する必要があります。

社風や社内カルチャーのミスマッチが起こりやすい

もう一つのデメリットは、企業と採用された人材のミスマッチが起こりやすいという点です。新卒者の場合は、特定の企業の方針や考えが染みついているわけではないため、比較的柔軟に自社の価値観を受け入れてもらいやすい傾向にあります。

中途採用者は新卒と比べると前職とのギャップを感じやすい傾向にありますが、それでも業界未経験であれば、細かなやり方や業務の進め方について疑問を抱く可能性は高くありません。しかし、キャリア採用の場合は、すでに同業他社で一定の活躍をしていることから、自社のカルチャーややり方に違和感を覚えてしまうリスクは高くなります。

前職での進め方にこだわるあまり、組織の方針にうまく適応できず、期待されたような活躍ができない場合もあるのです。また、企業のカルチャーや雰囲気に合わず、従業員との人間関係をうまく構築できない可能性もあります。

そうなれば、優秀なスキルを持っていても本来の力が発揮されず、最悪の場合は早期離職につながってしまうケースもあるでしょう。そのため、キャリア採用ではスキルや経験だけでなく、自社のカルチャーとの相性もきちんと見極めることが重要です。

キャリア採用に向いている職種

キャリア採用は、主に「職務の専門性が高い」「業務の内容や責任が個人に帰属しやすい」高度な人材を求める際に用いられる手法です。ここでは、特にキャリア採用と相性がよいとされる職種を4つご紹介します。

営業企画職

営業企画職は、キャリア採用が用いられやすい代表的な職種です。営業企画職の特徴は、「商品・サービスを売る」だけではなく、「売れる仕組みづくり」や「マーケティング」の要素も求められる点にあります。

「どのようなツールを準備すると売りやすいのか」などを想像できるか否かによって営業成績が左右されるため、一定以上の経験と技術が必要となるのです。システマチックに売上を上げる実績と経験のある人材でなければ、転職後に思うような結果を出すのは難しいと考えられています。

加えて、デジタルサイネージやIoT、Web広告など、進化する広告技術に付いていける柔軟性も必要です。現場感覚をつかんでいない未経験者の場合、売れるためのツールをどのように活用すべきかをイメージしにくく、最新技術の仕組みを理解するだけの土台も築かれていません。

そのため、営業企画職の人材は、経験者に絞ったキャリア採用で募集するケースが多いといえます。

エンジニア

SEやプログラマーなどのエンジニア職も、キャリア採用が行われることが多い職種の代表例です。AI技術の発達やDXの推進などにより、即戦力として活躍できるエンジニアは、多くの企業にとって大きな価値を持つ存在になっています。

一口にエンジニアといっても、企業によって求められる技術は異なり、システム開発におけるノウハウもバラバラです。高度な技術と経験が要求されるため、一から人材を育成するハードルが高く、キャリア採用で補強したいと考えられるケースが多いのです。

また、経験不足の人材に現場を任せた場合、システムの導入・運用開始後にトラブルなどが生じ、顧客に何らかの損害を与えてしまうといったリスクも想定されます。このように、「技術面」と「リスク管理」という2つの観点から見て、エンジニア職ではキャリア採用が積極的に行われる傾向にあります。

人事・財務・法務などの管理部門

バックオフィス部門として企業を支える人事・財務・法務などの管理部門については、業務の性質上、経験者を募集するのが一般的です。人事部門は「人を見るのが仕事」という一面もあるため、未経験者を採用するケースもありますが、総合的に見て対応力にたけた経験者を獲得できるキャリア採用を選択する企業が多い傾向にあります。

財務や法務の分野に関しては、未経験者が対応できる業務そのものが限られていることから、即戦力の採用が望まれるケースが多いです。資金調達をはじめ、ミスが許されない業務も多いため、原則として業務経験を有する人材が必要とされます。

また、これらの業務は企業によって大きな違いが生じにくく、比較的転職後にも持ち運びやすいスキルといえます。こうした理由も、キャリア採用に向いているとされるポイントの一つといえるでしょう。

研究・開発職

研究・開発の関連職も、キャリア採用と相性がよい職種とされます。企業において、研究・開発の関連職に求められるのは、時間やコスト意識を踏まえたうえでの研究成果です。

「開発における懸念事項」や「研究に要する時間・作業の見立て」などを理解しているという点では、即戦力となる人材のほうが優れた成果を発揮してもらいやすいといえます。ただし、研究・開発といった業務は、基本的にチームで協力して進めるのが特徴です。

そのため、生え抜きのメンバーが中心のチームに対してキャリア採用を導入する際は、既存の従業員とうまく馴染めるように協調性やコミュニケーション能力といった点も重視して選考する必要があります。また、入社後のフォローも丁寧に行い、チームの一員として貢献してもらうためのサポートを充実させることが大切です。

キャリア採用を導入する際の注意点

キャリア採用の基本的な流れは、一般的な中途採用とそれほど大きく変わりません。ただし、即戦力としての確かな働きを期待するうえでは、いくつか意識しておきたい注意点があります。

ここでは、キャリア採用を効果的に実施するためにおさえておきたいポイントを見ていきましょう。

採用基準を明確にする

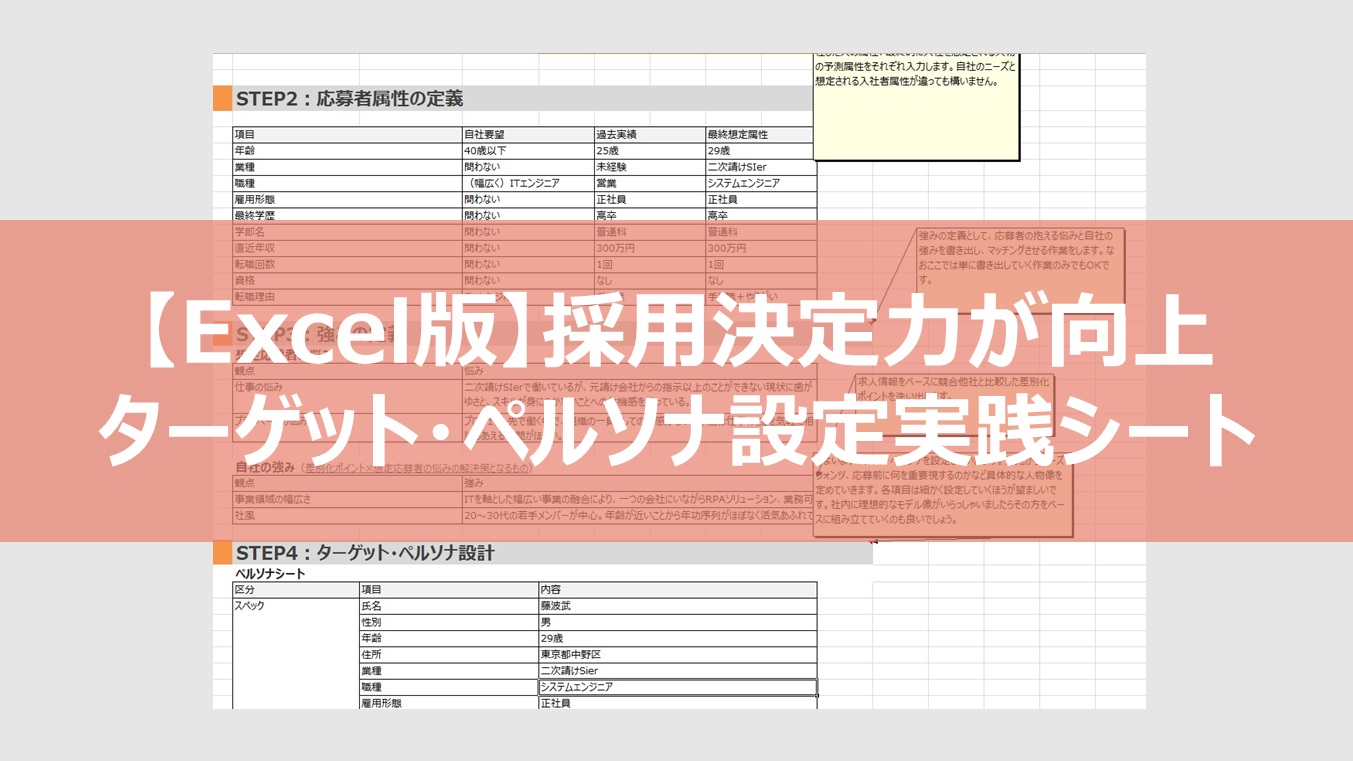

キャリア採用は基本的に必要な人員数が決まっており、ある程度のポジションや役割が固まった状態で行われるものです。それだけに、ペルソナの設定が不十分なまま採用活動がスタートしてしまうケースも少なくありません。

必要なスキルや経験が定まっていることから、その他の条件についての設定があいまいになりやすいのです。しかし、実際に現場で即戦力として活躍してもらうためには、人柄や価値観、リーダーとしての経験といったさまざまな資質が求められます。

これらの特性は、スキルなどと比べると見極めが難しいため、選考がスタートする前にきちんと採用基準を設定しておく必要があります。採用にかけるコストや時間を無駄にしないためにも、採用基準はできるだけ細かく洗い出し、明確なペルソナを設定することが大切です。

採用基準の決め方について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『採用基準の決め方|役割や作成手順をテンプレートと例で解説』)

自社の情報を詳しく伝える

キャリア採用の対象となる経験者は、企業を選ぶ際に自身の待遇だけでなく、労働環境や企業の将来性などにもきちんと目を向ける傾向があります。また、「自身が積み重ねてきたスキルや経験に業務内容がマッチしているか」、「前職の不満が解消されるか」といったポイントも重要視することが多いです。

このように、キャリア採用では応募者がより深い情報を求めるため、企業側も十分に詳細な情報提供を行う必要があります。企業のカルチャーや既存の従業員の性質、入社後のキャリアなど、自社の情報を正確に伝えることで、入社後のミスマッチを予防できるのです。

また、他社との差別化を図る方法として、採用過程で経営者や上司、同僚などと交流できる機会を設けるのもおすすめです。具体的な業務や人間関係をイメージしやすくなるため、入社後のギャップが軽減され、内定率の向上や離職の防止につながるでしょう。

オンボーディング施策に力を入れる

「オンボーディング」とは、新しく組織に加わったメンバーに慣れてもらい、自身の実力を存分に発揮してもらうために行う一連のプロセスを指します。従業員一人ひとりのスキルや経験を踏まえて、個別に最適化されたプログラムを作成し、組織へのスムーズな定着を目指す取り組みです。

具体的には、「入社前の社内見学や定期面談」「講義・研修」「OJT」「ランチミーティングの開催」などがあげられます。キャリア採用では経験者を採用するため、基本的なスキル・知識に関する研修は省略することも可能です。

しかし、人間関係を構築したり、自社特有の文化に慣れてもらったりするうえでは、オンボーディング施策に力を入れることも重要となります。オンボーディング施策について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『オンボーディングとは?有効な施策や事例・導入プロセスについて解説<調査・対策資料付き>』)

キャリア採用の成功事例

キャリア採用を実施している企業では、実際にどのような取り組みを進めているのでしょうか。ここでは、3社の成功事例をご紹介します。

日本電気株式会社(NEC)

大手IT企業の日本電気株式会社(NEC)では、2018年より新卒重視の採用方針を見直し、キャリア採用を積極的に進めています。キャリア採用の活性化を推進するうえで最初の課題となったのは、社内に「キャリア採用」という概念がほとんど浸透していなかったことでした。

そこで、まずはキャリア採用が一般的ではなかった同社の文化や常識を変えるために、現場の状況と理想を洗い出し、ギャップの分析を実行します。現場とキャリア採用者、採用チームの三者が満足できる関係性を大切にすることで、2年という比較的短い期間でキャリア採用の位置付けが確立されました。

実際に一つの部門でキャリア採用による組織の強化が行われると、その他の部門でも注目を集めるようになり、取り組みは順調に活発化していきます。その結果、2022年には2020年にキャリア採用された女性の人材が執行役員に就くなど、大きな変革につながっています。

(参考:『2期連続で過去最高利益を更新したNECが、「キャリア採用」を3年で6倍超に増やした理由。22年度の戦略とは―』)

富士通株式会社

日本の総合ITベンダーである富士通株式会社では、従来のスタイルであった新卒採用偏重から、キャリア採用拡充へと大きな変化を遂げています。キャリア採用を推進するために、同社では新卒採用チームに加えて、経験豊富な人材を即戦力として「獲得」するチーム、組織の人材流動化を促進させるチームをそれぞれ構成しました。

「獲得」という言葉には、入社希望者を待つだけではなく、積極的な働きかけやアクションが必要との考えが表れています。また、社内人材の流動化については、グローバルな「ポスティング制度」を導入しました。

さらに、所属を変えずに他部署の仕事ができる「Assign Me」という制度をつくり、社内バイトのようなイメージで他のチームの仕事に携わることができるようになっています。このように、互いの業務連携を向上させたり、他部署の視点を理解できたりする仕組みも、社内人材の流動化に大きく貢献しているといえるでしょう。

こうして、同社では前向きにチャレンジしたい人にとって、主体的にキャリアを形成できる良質な環境が整い始めました。その結果、キャリア採用によって入社した人材を広く受け入れ、ポジティブな化学反応が起こるようになっています。

(参考:『「このままでは生き残れない」――。風雲児 時田社長リーダーシップのもと、富士通が選択したVUCA時代における「パーパス」と「社員の意志」』)

トヨタ自動車株式会社

自動車メーカーの最大手であるトヨタ自動車株式会社では、これまでの新卒一辺倒の採用体制から、キャリア・第二新卒採用への注力にシフトしています。現行の新卒採用とキャリア・第二新卒採用の比率を「7:3」から「5:5」にシフトする中長期計画を掲げ、より多様な人材がトヨタグループに携われるように体制を変化させています。

2019年ごろから採用改革に取り組み、キャリア採用の拡充をはじめ、選考方法、評価指数の明確化、構造化された面接システムなどを根底から見直しました。そのなかで、「ソフトウェアエンジニア」や「AI/データサイエンティスト」など、今のトヨタに足りない専門性を強化すべく、積極的な採用とその周辺体制の整備を実施しています。

また、大手の会社特有の課題として、情報がブラックボックス化するあまり「転職者に入社のイメージを持ってもらいにくい」という点に注目しました。そこで、自社メディアを通じてトヨタの企業文化・風土・職場環境などについて情報発信を行い、末永くトヨタの成長に寄与してくれる人材の採用につなげています。

その結果、少しずつではあるものの、組織におけるキャリア採用の比率が上昇してきています。

(参考:『なぜトヨタは新卒採用一辺倒からキャリア・第二新卒採用に注力したのか。大変革した人事・採用戦略とは』)

まとめ

キャリア採用には、「即戦力の人材を獲得できる」「社外の新たな視点やノウハウを吸収できる」「教育コストを削減できる」といったさまざまなメリットがあります。一方で、1人あたりの採用コストが大きくなりやすい点や、ミスマッチが起こりやすい点など、気をつけなければならないポイントもいくつかあります。

優秀な人材にきちんと活躍してもらうためには、単に採用活動のみに注力するのではなく、入社後のフォローも含めた幅広い戦略を構築することが大切です。一連のプロセスを全体像で眺め、自社ならではのキャリア採用プランを固めていきましょう。

(制作協力/株式会社アクロスソリューションズ、編集/d’s JOURNAL編集部)

自社で活躍している人材はどんな人?採用要件見直しシート

資料をダウンロード