「褒める力」でワンマン中小企業を大改革! 称賛・感謝の風土で離職ストップをかなえた秘訣【連載 第10回 隣の気になる人事さん】

人事・採用担当者や経営者がバトンをつなぎ、先進的な取り組みを進める企業へ質問を投げかけていく連載企画「隣の気になる人事さん」。

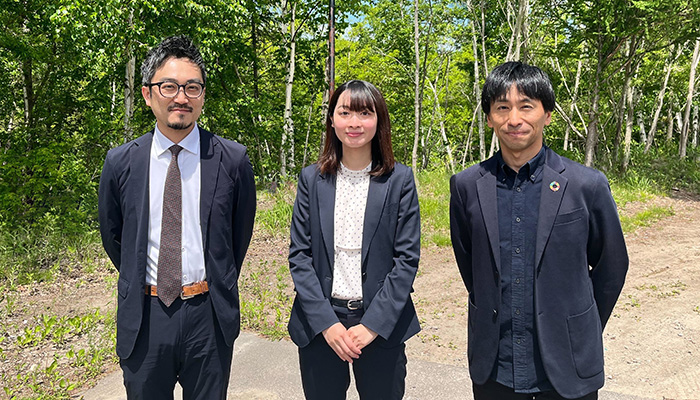

第9回に登場した有限会社ニッティ・グリッティの小笠原啓吾さんは、北海道物産の商品企画や流通を一手に担う株式会社FUJI(札幌市)を「気になる企業」として紹介してくれました。

▶小笠原さんが登場した第9回の記事はコチラ。

地方中小企業で応募数5倍。自社をまる見えにする「バーチャル会社見学」が転職希望者にウケる理由

従業員数約60名の同社では、互いに称賛・感謝し合う風土をつくることで組織の活性化につなげているといいます。ただツールを導入するだけでなく、褒める力を高めるための研修を実施したり、若手メンバーを中心に称賛・感謝の風土を定着させる仕組みを考案したりと、さまざまな工夫が進められています。

ワンマン企業からの脱却。公正な人事のベースとして「称賛・感謝」に着目

——なぜ貴社は「称賛・感謝」の効果に着目したのでしょうか。従来抱えていた組織課題についてお聞かせください。

小山氏:当社は2023年で51期を迎えます。前社長(現会長)の時代まではいわゆるワンマン中小企業で、会社の体制は完全にトップダウンでした。社長の鶴の一声で異動や給与が決まることも当たり前だったんです。

菅野氏:中堅の立場で当時を振り返ると、一般社員はもちろん、マネージャーや部長クラスもトップには物が言えない状況でしたね。社長の意向に逆らうことを恐れて、提案したいことがあってもなかなか言い出せなくて。

小山氏:社員が改善のために声を上げてくれても、その意見はマネージャークラスのところで止まってしまっていました。こうした状況を変えなければ、会社の成長も止まってしまうという危機感がありましたね。

——中小企業ではよく聞く話かもしれませんね。

小山氏:そうですね。ただ中小企業には、トップ次第で柔軟に変わっていける強みもあります。当社の場合は50期から現社長に代替わりしたことを機に、「みんなで考え、みんなで戦える組織」への変革を一気に進めていくことになりました。

まず取り組んだのは360度評価による公平・公正な人事です。360度評価を行うためには、他部署も含めて周囲の人がどんなふうに働いているのかを見えるようにする必要があります。その施策の一環としてチームワークアプリ「RECOG」を導入し、感謝・称賛を通じて相互理解を深められるようにしたんです。

菅野氏:誰かに日頃の感謝を伝えたり、その頑張りを称賛したりするためには、まず相手のことを知らなければなりません。このツールを使うことで、社員の視野が自然に広がることを期待していました。

——以前の風土を伺うと、こうした背景を率直に話していただけることが不思議な気もします。

小山氏:前社長(現会長)自身も変わってくれたんですよ。だからこうしてオープンに話せるんです。新社長や私たち役員陣を交えてたくさん議論し、最終的に「これからは多様性のある組織をつくっていかなければいけないんだね」「若い人たちの頑張りにも、もっと応えていかなければいけないね」と理解してくれました。

40代以上は褒め方を知らない?人を褒めやすくなる“3S”のコツとは

——互いに称賛・感謝し合う風土をつくるため、貴社では「褒める力を高める研修」を実施したと伺いました。

向井氏:ツールを本格導入したのが2022年10月。その前段階で、マネージャー・リーダー職向けに「褒め研修」を実施しました。どんなタイミングで、どんな言葉で褒めるべきかなどの「褒めるコツ」を学ぶ内容です。

——どんな言葉で褒めるべきか…。とても気になります。

向井氏:たとえば、誰かを褒めるときには“3S”を意識すべきだという学びがありました。「すごい!」「さすが!」「素晴らしい(素敵)!」の3Sです。単純な言葉に感じるかもしれませんが、誰かを褒めようと思うと、言葉を考え込んで止まってしまいがちなんですよね。直感的に、良い意味でくだけた言葉を使って、シンプルに思いを伝えることが大切なんです。

菅野氏:私自身もそうですが、40代以上の世代だと「人に褒められた経験が少ない」人も多いと思うんです。だから効果的な褒め方を知らないし、褒めること自体に恥ずかしさや抵抗を覚える人もいるでしょう。でも、1回の研修でかなり変わりましたね。「この人が他人を褒めるなんて…」と意外に思うような40代・50代の管理職も、今では称賛や感謝の言葉を積極的に贈ってくれるようになりました。

向井氏:贈られる側がびっくりするくらい、ストレートな言葉で称賛や感謝の気持ちを贈ってくれるんです。口に出して言うのは恥ずかしくても、ツール内のレター機能を使うことで気軽に贈れるという効果もあります。

部下の立場としては、そうやって上司からストレートに褒めてもらえるのはシンプルにうれしいですね。レターが全社に共有されることで他部署にも自分の頑張りを知ってもらうことができ、励みになっています。

称賛・感謝の風土を形骸化させない「ルール設定」と「働きかけ」

——昨今では称賛や感謝の気持ちを贈り合うツールを導入する企業が増えていますが、施策が形骸化してしまうケースも見られるようです。称賛・感謝の風土を定着させるために、貴社ではどのような工夫をしていますか。

向井氏:私が参加する働き方改革推進プロジェクトでは、称賛・感謝の風土を盛り上げるためのルール決めや、社内への働きかけを行っています。たとえばマネージャー以上の役職者には「部下へのレターを週2回以上贈る」というルールで取り組んでもらっています。

菅野氏:ツール導入前に社内で実施したサーベイやアンケートでは、「上司が自分の仕事を見てくれているのかわからない」という声も上がっていました。そこで上記のルールを設け、上司が部下を見ることに対して最低限の基準を定めたんです。一人ひとりの部下を称賛する前提に立つことで、上司側の人材育成への責任感が自然と高まっていると感じます。

——風土を盛り上げるための働きかけとは?

向井氏:当社独自の取り組みとして、1カ月間に贈られたレターの中からプロジェクトメンバー6人が「ナイスレター大賞」を毎月選出し、レターを贈った人へ「FUJIコイン」と呼ぶ社内通貨ポイントを進呈しています。称賛された人の良い行動を知ると同時に、「こんなふうに称賛や感謝の気持ちを贈ればいいんだ」といったように、自分がレターを贈る際の参考にしてもらえればと思っています。

FUJIコインはレターを贈った際にも進呈されるものですが、貯めると商品交換サイトでお買い物券と交換できるといった特典があり、この仕組みも喜ばれていますね。

また、上司から部下へのレターだけでなく、部下から上司へのレターを増やす働きかけも行っています。「マネージャーにレターを贈ろう月間」もその一つ。「今月は上司への日頃の感謝の気持ちを贈ってみませんか?」と呼びかけているんです。今後も、こうしたイベント形式の取り組みを増やしていきたいと考えています。

誰もが自由に意見できる組織へ。自律的な挑戦を後押しするため、評価制度も刷新

——称賛・感謝の風土が広がっていく中で、どのような変化が生まれていますか?

小山氏:以前の「自由に物が言えない空気」が嘘のように、社員が意見を積極的に発信してくれるようになりました。社会の変化に敏感な若手が自由に意見できる組織は強い。そして若手だけでなく、50代・60代のベテランもたくさん発信してくれています。これによってさまざまな化学反応が起き、50年の歴史で培ってきた当社の強みがさらに活かされるようになると期待しています。

実際に、向井が参加する働き方改革推進プロジェクト以外にも、商品開発やSDGs推進などの部署横断プロジェクトが生まれ、若手を中心に参加者が増えています。こうした場に手を挙げて取り組んでくれている社員の頑張りに応えるべく、評価制度も刷新しました。

私たち経営陣にとっては、社員が活発に話し合い、いきいきと働いている姿を見ることが何よりの喜びになっていますね。

菅野氏:定量的な数値面の変化を測るのはこれからになりますが、足元では、離職率が確実に低下してきている実感があります。採用活動においても、説明会などで称賛・感謝の風土を知り、前向きな気持ちで選考に進んでくれる採用見込み対象者が増えています。

——かつての貴社のような課題を抱える中小企業は、全国各地にたくさんあると思います。ぜひアドバイスやメッセージをお聞かせください。

向井氏:中小企業は本来、オフィスが小規模で互いの顔が見えやすいはずなのに、相互理解が意外と進んでいないケースも多いのではないでしょうか。そんな中小企業だからこそ、部署を超えた情報共有の機会を大切にするべきだと感じています。

菅野氏:私自身は何度か転職経験があり、大企業も中小企業も経験しています。その中で感じる中小企業の強みはスピード感。トップの考え次第で柔軟に変化できますし、社員にとっても、決裁者と近い距離でアイデアを出せるメリットがあります。こうした強みが活きる施策を導入し、挑戦して、失敗も含めた経験値を蓄積していくことが重要だと思います。

小山氏:当社に限らず、中小企業にはたくさんの可能性がありますよね。それを活かせるかどうかは組織風土にかかっています。有能なワンマン経営者の力だけで戦う時代は終わりました。社員みんなが自由に発信できる組織になれば、中小企業が持つ本来の強みをどんどん発揮していけるはずです。

写真提供:株式会社FUJI

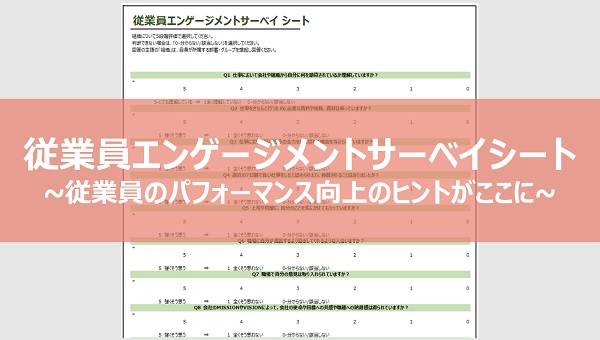

お役立ち資料

取材後記

若手もベテランも積極的に発信できる会社に変わった——。取材現場では、そんな小山さんの言葉が表面的なものではないと実感しました。取材に応じていただいた3人が、役員・管理職・若手という立場の違いを超えて終始フラットに会話していたからです。「すごい!」「さすが!」「素晴らしい!」のシンプルな声かけから始まった組織開発の好例を、ぜひ多くの企業に参考にしてもらいたいと感じました。

企画・編集/海野奈央(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介