採用は社内環境整備からでも成果が出る|東京ガスに学ぶ人的資本経営の実践から採用戦略に落とし込む考え方

-

東京ガスの人的資本経営は、「挑戦による成長」を促し多様な経験・能力を持つ人材が活躍できる環境を整えることを目指している

-

タレントマネジメントシステムを導入。社員の知識やスキルをデータ化して最適な人材配置を実現のほか、多くのスキルアップやキャリア形成を支援する研修制度を導入した

-

社員が心身ともに健康であることを考えるのが人的資本経営の基本。多様な働き方の提供のほか、カムバック採用など人材の流動性も視野に実施する

自社の人事施策の実施や採用活動は順調に進んでいるでしょうか。東京ガス株式会社(代表執行役社長 CEO笹山 晋一、本社:東京都港区)は人的資本経営に力を入れており、社員の育成や多様な働き方を支援する体制が整っております。また、これらの情報を積極的にアピールすることで、求職者にとっても魅力的な企業と受け取られ、採用面においても効果を発揮しております。今回は、人的資本経営という大きなテーマを人事施策に落とし込み、採用面においても有効となるポイントを紹介いたします。特に、まだ人的資本経営の考え方を確立させていない企業が実践できるような内容を中心にお届けいたします。

"なぜやるのか"。人事戦略策定において押さえておくべき「人的資本経営」の考え方とは

■人的資本経営とは

「人的資本経営」とは、「人こそが企業価値を向上させる資本である」という考え方の下で、経営や人事を遂行するということです。2020年9月に経済産業省がまとめた「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」の報告書、いわゆる「人材版伊藤レポート」が公表されて以降、人的資本経営に対する注目が高まってきています。

2023年以降は、一部の大手企業に「人的資本の情報開示」が求められるようになり、今後はその流れが広がっていくことが予想されます。

企業が人的資本経営に取り組む目的には、経営・組織の強化のみならず、従業員エンゲージメントの向上や採用力の強化などもあり、人事・採用面においても外せないキーワードです。

■東京ガスと人的資本経営

東京ガスの創立者である渋沢栄一が『論語と算盤』でも説いたように、社会的課題の解決と持続的な企業成長は、両立させなければなりません。東京ガスグループでは「第三の創業」と位置付けて、新たな事業分野にも果敢に挑戦しています。

中でも、地球環境にまつわる課題への貢献が欠かせません。当社ではカーボンニュートラル社会の実現に向けて、グリーントランスフォーメーション(GX)領域での取り組みなどにも挑戦しており、これらの領域において高い専門性を有する即戦力となる人材を採用する「経験者採用」にも注力しています。

社会的課題解決と持続的な成長を両立させるベースとなるのは「人」ですから、人的資本経営を実践することで優秀な人材を引きつけ、多様な人材が長く活躍できる環境を整備し、社員と会社が一緒になって成長し続けていけるような人材戦略を遂行しています。

人的資本経営とこれまでの人材戦略の違い

従来の人材戦略は、「人材=コスト」という視点で管理することが一般的で、人材に対する投資は最小限の投資にとどめる企業がほとんどでした。しかし人的資本経営では、人材を「価値創造の源泉」と見なし、長期的な視点で戦略的に投資を行います。企業が投資した社員が成長し、価値を創造し、結果的に企業の成長につながるというロジックです。

また、かつて採用といえば新卒時に一括採用し、欠員補充のためにキャリア人材を採用するという手法が一般的でした。しかし、人的資本経営の考え方に基づけば、企業の中長期的なビジョンに合わせた人材ポートフォリオを構築し、必要なスキルや能力を備えた人材の計画的な採用・育成・配置が可能です。

■東京ガスの考え方

東京ガスでは、社員の成長・エンゲージメント向上のために、それぞれが目指すキャリアの実現に向けた「挑戦による成長」を促すとともに、多様な経験・能力を持つ人材がお互いに尊重し合い、能力を発揮できる環境整備を実施しました。

これらを実現するために、社員が健やかに働けるよう、ウェルビーイング、健康と安全という観点からも働く環境改善に力を入れています。特にカフェや社員食堂などのオフィス環境を2022年度より段階的に改善したこともポイントです。

また、多様なバックグラウンドを持つ人材に活躍いただけるよう、企業文化や組織に新しい視点を取り入れています。例えば男性社員に対して育休取得を奨励するための勉強会や研修会を開いたり、女性特有の健康課題の“認知”を広め、“理解”を促し、“行動”に移すことを目的とした「役員・人事担当マネージャー向け生理痛体験会」などを開催したりしたことが最近の取り組みとして挙げられます。

このように多様化するお客さまや社会の価値観に対し、社員が持つ能力でどのように社会貢献し、会社としての存在価値も高められるかという視点を持ってほしいと伝えています。

東京ガスの事例から学ぶ、経営戦略との連動に向けた、組織開発と人材採用拡充につながる「人材戦略策定」のポイント

以下に、東京ガスグループが取り組んでいる具体的な施策を紹介します。

(1) 経営戦略と連動した人材ポートフォリオの再構築

経営戦略に基づいて必要な人材を戦略的に配置するために、人材ポートフォリオの再構築を進めています。例えば、IT・デジタル領域の経験者採用の強化を目的に、リファラルの強化・導入やダイレクトリクルーティングなど、採用チャネルの拡大に積極的に取り組んでいます。

また、既存社員の人材育成にも注力しており、リスキリングプログラムや職種別研修を実施。戦略的人員シフトや業務の標準化・集約も進め、柔軟な人材配置を実現していきます。

(2)リファラル採用の強化

求める専門性を有する知人・友人を当社社員に紹介してもらう採用手法である「リファラル採用」を2024年度に強化しました。それまでクローズな採用手法として運用していたものを一部のカンパニー・本社各部の所属社員を対象に社内イントラに求人などを掲載し、紹介を募る取り組みを始めました。

【強化の背景】

経験者採用を拡大してきたことで、そのプロセスで入社された方々のバックグラウンドも活かしながら採用強化できると考えたからです。また、社外のさまざまなコミュニティーに参加している社員も多く、そうした接点機会を通じた紹介・応募への期待もありました。これは一つの例ですが、A社から当社に入社した社員が当社のゴール・業務内容を理解し、そのゴールを達成するために必要な専門性を有するA社の元同僚などに声掛けなどを行ってもらうことで入社につながれば、「事業成長・入社後の活躍につながる人材採用」という目的を果たせると考えました。

【企業側のメリット】

企業側に限らず双方のメリットとも言えますが、オンボーディング支援・ミスマッチング抑止の観点でのメリットが大きいです。

当社側は、応募者が社員の元同僚である場合などは入社前までの職場でどのような専門性を発揮されている方かどうかを把握できます。また、応募者側は、知人友人である当社社員から職場の雰囲気など生の声を得ることが可能です。

他の採用手法である人材紹介エージェントさまを通じた採用の場合、採用ごとに採用報酬(費用)が発生しますが、リファラル採用ではそれがないというコスト的メリットもあります。

【候補者側のメリット】

同じ組織で共に働いたり、目標達成に向けて共に行動したりしたことがあるメンバーが既に当社にいて話を聞けるというのは、現職と当社との違いを把握しながら応募是非を判断できるので、その点はメリットが大きいのではないでしょうか。

(3) 多様性人材の活用

東京ガスでは、多様な人材の活躍が、経済済的・社会的な企業価値向上をもたらすと考えており、Diversity, Equity & Inclusion(DE&I)を推進しています。

当社では、多様な力を合わせて「変革」を生み出し、価値を創出し続ける企業グループになることを目指しています。同質性の高い組織風土を変革して社員の持つ多様な知・経験を伸ばし、「競争優位を生み出す力」を経営として重要な要素と位置付けています。

▼育児休職・勤務、介護休職・勤務

性別問わず、柔軟な働き方や仕事と育児の両立などを推進しています。男性社員が多数を占めている東京ガスですが、女性社員の割合は毎年着実に増加しており、育児中の女性が働き続けられるように環境や制度を整え、育休復職率は100%を継続しています。また、男性の育児休職を推進しており、現在は取得率100%・平均取得日数は60日となっています(24年12月末時点)。全体の8割を占める男性の働き方を改善することで、企業文化の変革につながったと言えます。

「男性従業員向け 両立支援ハンドブック」の作成や、「仕事と育児の両立に関する相談窓口」の設置、実際に育休を取得した男性社員やその上司へのインタビューを広報誌で紹介するなど、仕事と育児の両立を希望する男性社員が制度を利用しやすいよう、風土の醸成や環境整備を続けています。

育児のみならず、介護をする方も同様です。社員一人ひとりが持てる力を最大限発揮できるよう、柔軟な働き方を実現する社内制度の整備はもちろん、制度を活用しやすい環境づくり、意識改革などの取り組みを実施しています。

▼テレワーク・在宅勤務制度

育児や不妊治療、その他個別の事情に対応するためにも「テレワーク」や「フレックスタイム制度の活用」など、時間・場所によらない働き方ができる環境整備を行っています。取得回数や適用業務などの制限はなく、職場実態に応じて、柔軟に活用できるのも特徴です。

▼多様な人材の採用・オンボーディング

新卒採用では、学生のジョブ型就活志向に応えることと、事業・業務と学生の希望・素養のマッチングを高めることを目的として、専門性に基づく「選考領域別採用」を導入しています。採用断面でのマッチングを高めることに加え、入社後の活躍を支援するオンボーディング施策も強化することで、定着率向上を図っています。

採用全体に占める経験者採用の割合がここ5年で5倍超になっている中、経験者採用で入社された方々向けにもLNG基地などの当社施設見学会を実施し異なる領域・事業を理解いただく機会を設けたり、その後の懇親機会を提供したりと、人的ネットワーク構築支援なども行っています。

その他にも、50歳代のキャリア形成支援として、キャリア面談の強化や、リスキリング機会の提供も行っています。LGBTQの方が安心して働けるよう、同性パートナーシップ制度も導入しました。パラスポーツ支援や農園開設などで、障がいのある方も一緒に働ける環境づくりにも力を入れています。

このように、DE&Iは「多様性」を求めるものであり、「誰か特定の人たち」のものではありません。育休、女性活躍などのワードで分けず、全員がその対象であることを伝え続けることが肝要です。DE&Iの推進により、社員が今まで以上に力を発揮し、イノベーションが起こりやすくなることを期待しています。転職希望者や社会から選ばれる企業であるためにも、DE&Iの推進は欠かせない取り組みだと言えるでしょう。

(4) 挑戦による成長を支える制度

東京ガスでは「挑戦による成長」を人事戦略のキーワードに掲げています。

社員一人ひとりが公益と経済的価値を両立させ、事業の成長に資する人材へ成長していくため、都市ガス事業を中心に培ってきた経験・知識・スキル・マインドをベースとして、各事業で求められる専門性をスピーディーに身に付けながら、理想のキャリア実現に向けて挑戦し、成長できる環境を整備するための仕組みづくりの柱です。

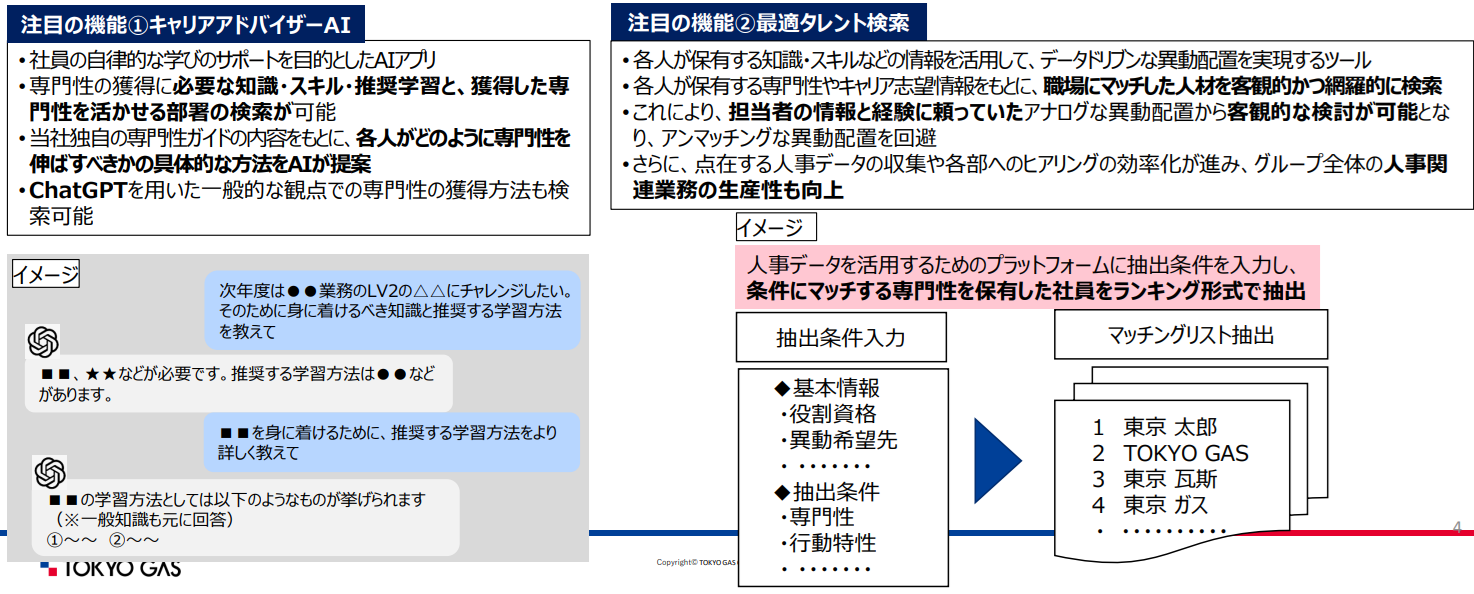

企業としてこれを促進するためには、社員の専門性を見える化する必要があるということで、タレントマネジメントシステム『CIRCLE』を導入しました。

このシステムを導入することで、個々のキャリアにおける理想と現実を可視化し、目標設定をしたり、必要な研修や自己啓発などを行ったりすることが容易になりました。1on1ミーティングやキャリア相談などではこれらのデータを活かし、自律的キャリア形成を促進しています。

会社としても、社員が持つ知識やスキルがデータ化されることで、事業やポジションに必要な知識・スキルを持つ社員を抽出し、将来を見据えた採用・育成、最適配置などを実現できるようになりました。

また、社内公募制度やキャリア面談などを取り入れ、社員の適性を最大限に引き出すことでパフォーマンスを高め、企業成長につなげる取り組みも行っています。

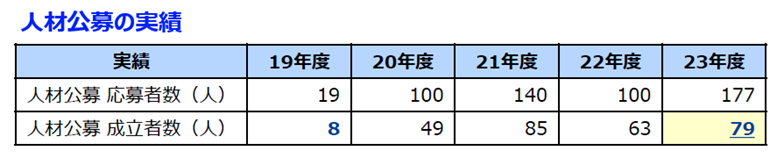

社内公募を始めて以来、公募成立者の数は4年間で約10倍に拡大しました。2022年度は63人 が、2023年度は79名が社内公募により新しい仕事を始めました。

人材戦略を進めるために必要な人材サービスの活用の仕方をテーマ別に紹介。中小企業でも実践可能な人的資本経営のポイント

企業の規模にかかわらず、人的資本経営の考え方を取り入れることで、人材の確保・定着を実現することが可能です。以下に、中小企業向けの実践ポイントを紹介します。

①経営戦略と採用戦略の連動:企業の将来ビジョンに基づき、求める人材像を明確化

従来の経営とは異なり、人的資本経営は経営戦略と採用戦略が連動していることが特徴です。人材戦略のひとつとして、どのように採用を進めていくかを新しい視点で考えてみましょう。

②育成・キャリア支援の強化:スキルアップやキャリア形成を支援する研修制度の導入

企業が掲げた目標を達成し、社会的課題を解決し続けるためには、社員の成長が欠かせません。企業として、社員の成長を促進する機会の提供は当然の義務と言えるでしょう。

スキルアップしながらキャリアを形成する研修とはどのようなものか。まずは既存社員の専門性を棚卸ししたり、1on1ミーティングでコミュニケーションを取ったりするといった基本的なことから始め、余力に応じて現状と理想のギャップを埋める研修を導入してみてください。

③多様な働き方の提供:リモートワークやフレックスタイム制度の導入

業種や職種によっては難しいこともありますが、今後より多くの企業が、社員が個々の事情に合わせて働きやすい環境づくりに力を入れていくことが考えられます。その中で選ばれる企業としてどのようなことが実現可能か、固定観念にとらわれずに考えてみてください。

④採用の工夫:カムバック採用やアルムナイ採用の活用

既存社員からの知人・友人の紹介を通じて採用する「リファラル採用」や、一度会社を退職した元社員が退職後に得た知識・経験・スキルを発揮いただくことを期待する「カムバック採用」「アルムナイ採用」といった手法もあります。これはどの企業でもすぐに取り入れることができる手法ですので、ぜひ試してみてください。

⑤福利厚生の充実:社員の健康とウェルビーイングを重視する環境づくり

企業の成長は社員の活躍があってこそというのが人的資本経営の基本的な考え方です。そのためには、社員が心身ともに健康であることが欠かせません。企業として、従業員の健康にどのようなことができるか、まずは小さなことからでもよいのでできることから始めてみるとよいでしょう。

【取材後記】

人的資本経営を採用戦略に取り入れることで、企業は競争力を強化し、持続的な成長を遂げることが可能になります。さまざまな検討を重ね、企業ごとの課題に応じた人材戦略を策定することが重要です。東京ガスの取り組みをヒントに、明日から取り入れられる施策検討のヒントにしてみてはいかがでしょうか。

取材・文/鈴政武尊、編集/鈴政武尊・d’s journal編集部