【社労士監修】法定雇用率とは障害者の雇用率。計算式や罰則、企業の対応は?

企業や地方公共団体などが、障害者を常用労働者の中のどのくらいの割合で雇用する義務があるかを定めた基準である「法定雇用率」。法定雇用率を達成できなかった場合には、さまざまな不利益が発生します。

この記事では、法定雇用率の概要や実雇用率の計算方法、法定雇用率を達成するために企業がすべき対応などをご紹介します。

※パーソルチャレンジ株式会社とパーソルサンクス株式会社は2023年4月1日をもって統合し、「パーソルダイバース株式会社」として事業開始しました。

法定雇用率とは

法定雇用率とは、一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準のことです。障害者の職業の安定を図った「障害者雇用促進法」により、企業には法定雇用率の達成が義務付けられています。

法定雇用率が導入された背景

法定雇用率が導入された背景には、「採用の自由」が関係しています。日本では、憲法により定められた基本的人権の1つとして、全ての人々に「職業選択の自由」が認められていますが、同様に雇用主にも採用方針・採用基準・採否の決定などといった「採用の自由」が認められていると言われています。採用の自由の下では、「誰を」「どのような条件」で雇うかは企業が任意で決めることができます。しかし、企業が採用の自由ばかりを追求すると、障害者の希望が受け入れられなくなる可能性があります。そうした事態を防ぎ、障がいがある人の「雇用の権利」を保証するための方法として、法定雇用率が導入されました。

(参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク『公正な採用選考を目指して』)

対象となる事業主

法定雇用率は、「継続して勤務する労働者」が一定数以上いる事業主を対象としています。「継続して勤務する労働者」に該当するのは、以下のいずれかの条件を満たす労働者を雇っている場合です。

| 条件 | 補足 |

|---|---|

| 契約期間の定めなく雇用されている労働者 | 無期雇用契約を結んでいる労働者(正社員など) |

| 過去1年間以上継続して雇用されている労働者または雇用開始から1年間以上継続して雇用されると見込まれる者 | 有期雇用契約を結んでいるが、契約更新が何度か行われているなど、事実上、期間の定めなく雇用されている人と同じ状態だと思われる労働者(契約社員・パートなど) |

| 1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)で、そのうち1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者 | 有期雇用契約を結んでいるが、契約更新が何度か行われているなど、事実上、期間の定めなく雇用されている人と同じ状態だと思われる労働者(契約社員・パートなど) |

次に掲げる労働者も(労働時間・雇用契約期間の要件を満たした場合)常用雇用労働者とされます。

・ パートタイム労働者

・ 役員を兼務している労働者

・ 外務員である労働者

・ 出向労働者

・ 海外勤務労働者

・ 外国人労働者

・ 労働者派遣事業における派遣労働者

・ 在宅勤務者

・ 休職中等の労働者

上記の条件を満たし、かつ法定雇用率を計算した際に障害者を「1人以上」雇用する必要がある事業主は、法定雇用率を達成しなければなりません。

法定雇用率の基準値はどのように決められているのか?

日本で雇用されている労働者や障害者の総数、失業者数を参考に、法定雇用率が決められます。法定雇用率の計算式や見直しの頻度、推移をご紹介します。

法定雇用率の計算式

法定雇用率は、「常用雇用で働いている障害者の人数」と「失業中の障害者の人数」の両方を考慮した上で設定されています。法定雇用率の計算式は、以下の通りです。

法定雇用率の見直し頻度

雇用されている労働者や障害者の総数は、毎年一定ではありません。そうした変化に対応するため、障害者雇用促進法では「少なくとも5年に1度は法定雇用率を見直すこと」が定められています。見直し後の法定雇用率は、厚生労働省のHPで公表されます。

(参考:厚生労働省『障害者雇用率制度 障害者の法定雇用率の引き上げについて』)

直近では2018年に見直しが実施されたため、その5年後となる今年2023年に再度見直しされることとなり、2023年度から民間企業の障害者雇用率は「2.7%」とすることが決まりました。ただし雇い入れに係る計画的な対応が可能となるよう、法定雇用率が実質的に引き上げられるのは2024年4月以降となります。

法定雇用率の推移

法定雇用率は1960年に企業への努力義務として導入されました。1976年に義務化されて以降、何度か見直されてきましたが、義務化された当初の法定雇用率は1.57%でした。その後、1988年に1.6%、1998年に1.8%と段階的に上昇。2013年には、民間企業が2.0%、国・地方公共団体などが2.3%、都道府県などの教育委員会が2.2%となり、民間企業の法定雇用率が初めて2%台に上りました。

またこの年に法改正が行われ、2018年4月から精神障害者も雇用義務の対象になることが決まりました。それを受けて、2018年には企業が2.2%、国・地方公共団体などが2.5%、都道府県などの教育委員会が2.4%へと変更。2021年3月には民間企業で2.3%、国・地方公共団体などで2.6%、都道府県などの教育委員会で2.5%となり、現在に至ります。

なお、先ほど紹介したように、2024年4月からは段階的な引き上げが予定されています。2026年7月には、民間企業で2.7%、国・地方公共団体などで3.0%、都道府県などの教育委員会で2.9%と、現行よりも0.4%ずつ上昇する予定です。

| 区分 | 現:法定雇用率 | 2024年4月以降(予定) | 2026年7月以降(予定) |

|---|---|---|---|

| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |

| 国・地方公共団体など | 2.6% | 2.8% | 3.0% |

| 都道府県などの教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |

(参考:厚生労働省『令和5年度からの障害者雇用率の設定等について』)

(参考:『【精神障害者 雇用義務化】で何が変わる?採用担当がおさえるべきポイントとは』)

2024年度から法定雇用率を段階的に引き上げ。2026年度の法定雇用率は2.7%へ

2023年現在の民間企業の法定雇用率は2.3%ですが、2024年度からは2.5%、2026年度からは2.7%に引き上げられることで、どのような影響があるのでしょうか。

障害者を1人以上雇用する必要がある企業の規模

2023年現在、障害者を1人以上雇用する必要があるのは、常用雇用で働いている労働者が「43.5人」以上いる企業に限られています。しかし、法定雇用率が引き上げられることで、2024年4月からは常用雇用で働いている労働者が「40人」以上いる企業が対象になります。

そのため、常用雇用で働いている労働者が40人以上43.5人未満の企業の場合、現行では障害者を雇用する必要はありませんが、2024年4月以降は障害者を1人以上雇用する必要があります。また、2026年7月からは法定雇用率がさらに上がるため、常用雇用で働いている労働者が「37.5人」以上いる企業が対象になる見込みです。

| 企業規模 (常用雇用者数) |

1名以上の雇用 (2023年現在) |

1名以上の雇用 (2024年4月~予定) |

1名以上の雇用 (2026年7月~予定) |

|---|---|---|---|

| 37.5人未満 | 必要なし | 必要なし | 必要なし |

| 37.5人以上40人未満 | 必要なし | 必要なし | 必要あり |

| 40人以上43.5人未満 | 必要なし | 必要あり | 必要あり |

| 43.5人以上 | 必要あり | 必要あり | 必要あり |

障害者を雇用する必要のある人数(雇用義務数)

雇用する必要のある障害者の人数(雇用義務数)は、常用雇用で働いている労働者の人数×法定雇用率で計算し、小数点以下は切り捨てます。そのため企業の規模によっては、2024年4月以降、障害者の雇用義務数が変わる場合があります。

常用雇用で働いている労働者が125人の企業

| 時期 | 計算式 | 雇用義務数 |

|---|---|---|

| 2023年現在 | 125✕0.023=2.875 | 2人 |

| 2024年4月~ | 125✕0.025=3.125 | 3人 |

2024年4月以降、自社の障害者雇用義務数に変化がないか、一度確認しておくとよいでしょう。

業種により除外率の設定もあり

企業によっては、障害者の雇用が難しい職種が大半を占めている場合もあります。そのため、「障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種」については、法定雇用率を算出する際に計算から除外できる「除外率制度」が設けられました。

除外率制度自体は、ノーマライゼーションの観点から2004年に廃止されました。しかし企業への負担が大きいため、段階的な除外率の引き下げ・廃止を念頭に置きつつ、現在では経過措置として除外率設定業種ごとに除外率が設定されています。実際に、2004年4月と2010年7月に、一律10ポイントずつの引き下げが実施されました。また、2025年4月にはさらに10ポイントずつ、引き下げとなる予定です。

2023年現在および2025年4月以降の業種別の除外率は、以下の通りです。

| 除外率設定業種 | 除外率 (2023年現在) |

除外率 (2025年4月以降予定) |

|---|---|---|

| ●非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く) ●倉庫業 ●船舶製造・修理業、船用機関製造業 ●航空運輸業 ●国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る) |

5% | 廃止 |

| ●採石業、砂・砂利・玉石採取業 ●水運業 ●窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) ●その他の鉱業 |

10% | 廃止 |

| ●非鉄金属第一次製錬・精製業 ●貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) |

15% | 5% |

| ●建設業 ●鉄鋼業 ●道路貨物運送業 ●郵便業(信書便事業を含む) |

20% | 10% |

| ●港湾運送業 | 25% | 15% |

| ●鉄道業 ●医療業 ●高等教育機関 |

30% | 20% |

| ●林業(狩猟業を除く) | 35% | 25% |

| ●金属鉱業 ●児童福祉事業 |

40% | 30% |

| ●特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 45% | 35% |

| ●石炭・亜炭鉱業 | 50% | 40% |

| ●道路旅客運送業 ●小学校 |

55% | 45% |

| ●幼稚園 ●幼保連携型認定こども園 |

60% | 50% |

| ●船員等による船舶運航等の事業 | 80% | 70% |

2023年現在の常用雇用労働者が1,000人の企業で比較すると、除外率が0%の企業の障害者雇用義務数は1,000人×2.3%で23人になるのに対し、除外率20%の企業の場合には(1,000人-200人)×2.3%で18人になります。

(参考:厚生労働省『除外率制度について』)

(参考:厚生労働省『令和5年度からの障害者雇用率の設定等について』)

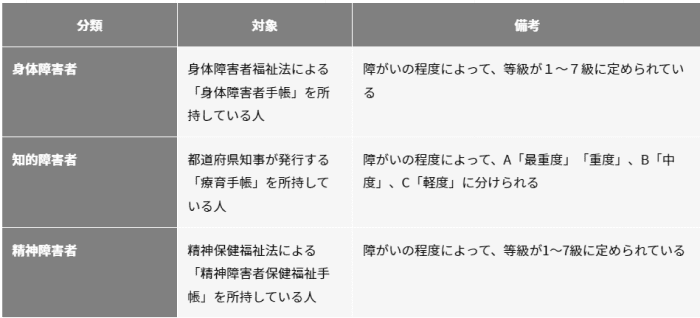

法定雇用率に含まれる障がいの種類

法定雇用率に含まれる種類の障がいを持つ人はこれまで、「身体障害者」と「知的障害者」に限られていました。2018年の法改正により、「精神障害者」の雇用も義務付けられたことで、法定雇用率の対象となる障がいの種類は、「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3つに拡大しています。

(参考:『【精神障害者 雇用義務化】で何が変わる?採用担当がおさえるべきポイントとは』)

実雇用率の求め方

企業が法定雇用率を達成するためには、実際に企業が障害者を雇用している割合である「実雇用率」が、法定雇用率を超えているかどうかを確認する必要があります。実雇用率の計算方法や、計算する上での注意点をご紹介します。

実雇用率の計算式は

実雇用率は、実際に「常用雇用で働いている障害者の人数」と「常用雇用されている労働者の総数」から、計算することができます。

実雇用率=常用雇用で働いている障害者数÷(常用雇用労働者+常用雇用短時間労働者×0.5)

グループ会社における法定雇用率は

法定雇用率は、事業主ごとに適用されます。そのため、通常の「親会社」「子会社」といったグループ会社では、グループ全体ではなく、各社ごとに法定雇用率を満たす必要があります。ただし例外として、以下の条件に当てはまる場合にのみ、複数の事業主間で実雇用率を通算することができます。

| 例外が認められるケース | 内容 |

|---|---|

| 特例子会社制度 | 「特例子会社」と「親会社」との間で、実雇用率の通算が可能 |

| 企業グループ適用(関係会社特例) | 「特例子会社」を有する「親会社」が、「別の子会社」でも障害者雇用を行う場合には、「親会社」「特例子会社」「子会社」間で実雇用率の通算が可能 |

| 企業グループ算定特例(関係子会社特例) | 一定の要件を満たす場合、たとえ特例子会社がなかったとしても、「企業グループ全体」で実雇用率の通算が可能 |

| 事業協同組合等算定特例 | 「中小企業」が「事業協同組合」などと協同事業を行っている場合、「事業協同組合」などと「組合員の中小企業」間で実雇用率の通算が可能 |

「特例子会社」とは、障害者の雇用の促進・安定を図るために設立された子会社のことです。「企業グループ算定特例(関係子会社特例)」が認められるのは、「親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会など)を支配していること」「親会社が障害者雇用推進者を選任していること」など、特定の要件を満たしている場合に限られます。

(参考:厚生労働省『「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要』)

事業所が複数ある場合の法定雇用率は

法定雇用率は、企業全体で満たしていれば問題のないものです。そのため、「本店」「A支店」「B支店」といった事業所ごとに法定雇用率を満たす必要はありません。

障害者のカウント方法

実雇用率を計算する場合、通常は常用雇用で働いている労働者の人数をそのままカウントします。しかし勤務形態によっては、1人を2人分としてカウントする「ダブルカウント」や、0.5人分としてカウントする「0.5カウント」になるケースもあります。さまざまなケースで、どのように障害者のカウントを行うのかをご紹介します。

ダブルカウントになるケース(重度身体障害者、重度知的障害者)

「重度身体障害者」と「重度知的障害者」を雇用している場合には、1人当たり2人分としてダブルカウントします。なお、重度身体障害者に該当するのは身体障害者手帳の等級が「1級」「2級」の人、重度知的障害者に該当するのは療育手帳の区分が「A」の人です。

0.5カウントになるケース(短時間労働者)

「短時間労働者」の場合には、「1」ではなく「0.5」としてカウントされます。短時間労働者に該当するのは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者です。ただし、「新規雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内」かつ「2023年3月31日までに雇入れ、精神障害者保健福祉手帳を取得した」精神障害者は「1」としてカウントすることができます。なお、週20時間未満の勤務の場合は、カウントから除外されます。

(参考:厚生労働省『障害者雇用対策について』)

重度身体障害者または重度知的障害者で、短時間労働者の場合

重度身体障害者または重度知的障害者を短時間労働者として雇用することもあるでしょう。この場合、「ダブルカウント(重度身体障害者または重度知的障害者)」と「0.5カウント(短時間労働者)」を掛けて、「1」としてカウントします。

(参考:厚生労働省『障害者雇用率制度の概要』)

在宅勤務者のカウントは?

常用雇用労働者には、パート社員や出向労働者、在宅労働者などのさまざまな雇用形態が含まれます。そのため、在宅勤務者であっても、週20時間以上働いているのであれば、通常通りカウントすることができます。

障害者のカウント方法を整理すると、以下の表のようになります。

(参考:厚生労働省『障害者雇用対策について』)

法定雇用率の達成状況

実際にどのくらいの企業が、現状の法定雇用率2.3%を達成できているのでしょうか。最新の統計を基に、海外の障害者雇用状況との比較も交えながら、法定雇用率の達成状況をご紹介します。

最新の統計に基づく法定雇用率の達成状況

厚生労働省が実施した『令和4年 障害者雇用状況の集計結果』では、2022年6月1日時点での障害者雇用の状況を確認することができます。統計結果によると、民間企業で雇用されている障害者数と実雇用率は、ともに過去最高を記録しました。その背景として、知的障害者と精神障害者の雇用者数が前年より増加し、特に精神障害者雇用の伸び率が大きかったことが挙げられます。

法定雇用率を達成している企業の割合は48.3%で、2021年よりも1.3%増加しました。一方で、未達成企業のうち内58.1%が「障害者を1人も雇用していない」ことから、企業によって障害者雇用への取り組み状況に差があることがうかがえます。

障害者の雇用数および民間企業の実雇用率

| 分類 | 2021年 | 2022年 | 差 |

|---|---|---|---|

| 身体障害者 | 359,067.5人 | 357,767.5人 | ▲0.4% |

| 知的障害者 | 140,665.0人 | 146,426.0人 | +4.1% |

| 精神障害者 | 98,053.5人 | 109,764.5人 | +11.9% |

| 障害者全体 | 597,786.0人 | 613,958.0人 | +2.7% |

| 民間企業の実雇用率 | 2.20% | 2.25% | +0.05% |

法定雇用率を達成している企業の割合

| 企業規模 | 2021年 | 2022年 | 差 |

|---|---|---|---|

| 43.5~100人未満 | 45.2% | 45.8% | +0.6% |

| 100~300人未満 | 50.6% | 51.7% | +1.1% |

| 300~500人未満 | 41.7% | 43.9% | +2.2% |

| 500~1,000人未満 | 42.9% | 47.2% | +4.3% |

| 1,000人以上 | 55.9% | 62.1% | +6.2% |

| 企業全体 | 47.0% | 48.3% | +1.3% |

法定雇用率未達成企業の状況(未達成企業の総数:55,684社)

| 不足人数:0.5人または1人 | 65.4% |

|---|---|

| 不足人数:1.5人または2人 | 19.8% |

| 不足人数:2.5人または3人 | 7.4% |

| 不足人数:3.5人または4人 | 4.2% |

| 不足人数:4.5人~9人 | 2.8% |

| 不足人数:9.5人~20人 | 0.3% |

| 不足人数:20.5人~50人 | 0.1% |

| 不足人数:50人以上 | 0.0% |

| 障害者0の企業 | 58.1% |

海外の障害者雇用の状況

世界保健機関(WHO)が2011年に発表した『World report on disability』によると、日本の障害者の雇用率(障害者のうち雇用に就いている人の割合)は22.7%でした。日本の障害者の雇用率は、結果が報告されている18カ国中、南アフリカ(12.4%)、ポーランド(20.8%)、スペイン(22.1%)に次ぎ、下から4番目です。1位のスイス(62.2%)と比較すると、40%近く差があることがわかります。

各国における障害者の雇用率の比較

(参考:WHO『World report on disability』Chapter 8: Work and employment)

法定雇用率を下回ると、どんな不利益があるか?

現行では、労働者が43.5人以上いる企業は法定雇用率2.3%を満たす必要があり、実雇用率が法定雇用率を下回った場合には、行政による指導が行われます。どのような対応がなされるのかをご紹介します。

行政指導

実雇用率の低い事業主に対してまず行われるのが、「雇入れ計画」の着実な実施により障害者雇用を推進することを目的とした、ハローワークによる行政指導です。行政指導は、「雇用状況報告」に基づき、「雇入れ計画作成命令(2年計画)」を受けた企業の計画実施状況が悪い場合に、「雇入れ計画の適正実施勧告」「特別指導」という順で進みます。

(参考:厚生労働省『障害者雇用率達成指導の流れ』)

社名の公表

「特別指導」を受けてもなお、障害者の雇用状況が改善されない場合、社名が公表されます。社名が公表されると、企業に対するイメージが悪化し、業績に影響が出る可能性も否定できません。社名の公表に至る前に、障害者の雇用を増やすことが望ましいでしょう。

(参考:厚生労働省『障害者雇用率達成指導の流れ』)

納付金

障害者に働いてもらおうとした場合、作業設備や職場環境などの改善が必要になり、企業に経済的負担がかかる可能性があります。障害者を多く雇用している事業主の負担を減らし、事業主間の負担を平等にすることを目的に、「障害者雇用納付金制度」が作られました。この制度では、実雇用率が法定雇用率に達していない企業は「納付金」を支払う必要があります。納付金を納める必要があるのは、法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者が100人超いる企業です。収められた納付金は、実雇用率が法定雇用率を上回っている企業に支給される「障害者雇用調整金」や「報奨金」として活用されます。「罰金」ではなく、障害者がより働きやすくなるための「原資」だと言えるでしょう。

(参考:厚生労働省『障害者の雇用 雇用する上でのルール』)

法定雇用率を満たすために、企業が取るべき対応(計算フォーマット付)

法定雇用率を達成するために必要な、企業の対応についてご紹介します。

まずは自社の実雇用率を知ろう【計算フォーマット付】

まず大切なのが、自社の実雇用率を把握することです。実雇用率がわかったら、「法定雇用率に達しているかどうか」を確認しましょう。

実雇用率の計算フォーマットは、こちらからダウンロードできます。

雇用率が低い場合には新規採用を

実雇用率が法定雇用率に達していなかった場合には、障害者の新規採用を行いましょう。障害者の新規雇用をサポートする制度やサービスを3つご紹介します。

| 制度・サービス | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| ハローワーク | 障害者を対象とした求人を申し込むことができる機関 | 雇用管理上の配慮などについての助言や、必要に応じて地域障害者職業センターなどの紹介、各種助成金の案内なども受けることができる |

| トライアル雇用 | 就業経験のない人や未経験の業務にチャレンジしたいと考えている人などを、ハローワークや人材紹介サービス会社を通じて一定期間雇用し、常用雇用するかどうかを見極める制度 | 一定の条件を満たした場合、「トライアル雇用助成金」のうち、「障害者トライアルコース」または「障害者短時間トライアルコース」の対象となる |

| 人材紹介・コンサルティング (パーソルダイバース) |

パーソルグループに属し、障害者専門の人材紹介サービスやコンサルティング、就労移行支援などを行っているサービス | 個人向け、法人向けサービスの両方を展開している |

(参考:『【社労士監修】トライアル雇用とは?もらえる助成金やメリット・デメリットを紹介』)

知らずに水増しになってしまうケース

2018年、中央省庁の約8割が実雇用率を水増しして報告していたのが明らかになったことは記憶に新しいでしょう。「障害者手帳や診断書などによる確認を行わず、実際には対象外の人を障害者として雇っていた」「すでに退職した人を雇用中だということにしていた」といったケースが、水増しにつながったと言われています。人事総務担当者の確認漏れや認識不足による実雇用率の水増しは、中央省庁だけでなく、民間企業でも起こる可能性があります。「障害者手帳を必ず確認する」「障害者のカウント方法を理解する」といったことにより、水増しを防ぎましょう。

まとめ

法定雇用率は障害者を雇う義務がある割合の基準ですが、まだ達成できていない企業も多いようです。実雇用率が法定雇用率に達していない場合には、企業にとっていろいろと不利益が発生します。そのため、法定雇用率を満たしていない企業には、ハローワークや人材紹介会社などを通じて障害者の新規採用を行うことが求められます。実雇用率の計算方法や障害者のカウント方法を正しく理解し、障害者の雇用を増やしてみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/社会保険労務士法人クラシコ、編集/d’s JOURNAL編集部)

【Excel版】「採用目的別」面接質問例

資料をダウンロード