OKRとは?意味・KPIとの違い・運用方法をわかりやすく解説

d's JOURNAL編集部

全ての社員が同じ方向を向きながらそれぞれの業務を遂行する、「OKR(オーケーアール)」。Googleやメルカリといった企業が導入していることから、注目されている目標設定・管理方法の一つです。

OKRを活用することで、全社員が優先順位を明確にしつつ、一定のペースで計画を進行することができます。今回は、OKRの概要やメリット、運用の流れ、OKRを設定する際の注意点などを、成功事例を交えながらご紹介します。

OKRとは

OKR(オーケーアール)とは、「Objectives and Key Results」を略した言葉で、「目標(Objectives)」と「主要な結果(Key Results)」の2つの要素から成る、目標達成のフレームワークです。

全ての社員が同じ目標を共有し、明確な優先順位を定めるため、一定のペースで計画を進められます。また、従来の計画方法に比べ、高い頻度で目標設定と進捗確認、評価をすることが特徴です。まずは、OKRの目的や種類、仕組みについて見ていきましょう。

目的

OKRを導入する主な目的は、企業と社員一人ひとりが同じ目標を持ち、一丸となって取り組むことで、より高い目標にチャレンジしていくことです。従来の目標設定方法のように「生産性向上」や「業務管理」を目的とするのではなく、野心的・挑戦的な目標を設定・共有し各部門やチームごとのオペレーションを明確化すること、社員が計画的かつモチベーション高く業務を遂行することを重要視しています。

種類

OKRには「ムーンショット(Moon Shot)」と「ルーフショット(Roof Shot)」の2種類があります。

ムーンショット(月に届くほど高いショット)とは、達成は困難であるが、達成してみたいと思えるようなチャレンジングな目標設定を指します。難易度が高いため、60〜70%の達成率でも成功とみなされますが、社員に「完璧でなくてもよい」と誤解され、かえってパフォーマンスを下げてしまう場合もあります。

一方のルーフショット(屋根に届くほどのショット)は、難しくはあるものの、実現可能なレベルの目標のこと。ムーンショットとは違い、100%の達成で成功とするのが前提で、100%に達しなければ失敗とみなされます。基本的に個々人の努力や業務内容の改善などによって十分に達成できる目標を指標とするため、OKRの導入初期や、新入社員など目標達成に慣れていない場合には、ルーフショットがおすすめです。

仕組み

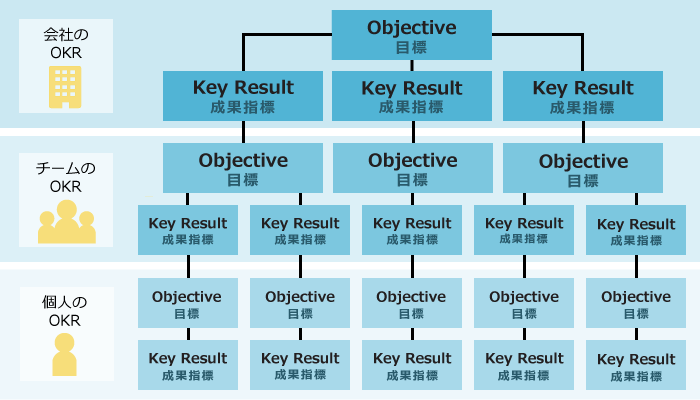

OKRは、一つの「O(Objectives)」に対し、複数の「KR(Key Results)」を設定します。

会社全体で取り組む場合は、初めに「会社のOKR」を決めた後、「チームのOKR」「個人のOKR」の順に決定していきます。

ここからは、OとKRの詳細を見ていきましょう。

O(Objectives)は目標

O(Objectives)は、組織全体で達成を目指す「目標」のこと。経営陣だけでなく、誰が見ても理解できるような、シンプルで覚えやすいものが望ましいとされています。必ず数値を入れる必要はなく、達成に向けてモチベーションが上がり、挑戦しがいのある目標を設定します。

従来の目標設定・管理方法では、期間を「半期」「1年」とすることが一般的でしたが、OKRのObjectivesでは「1カ月」「四半期」など短期で達成できる目標とするのが一般的です。実現に時間がかかるような長期計画の場合は、期間を区切り、スモールステップで目標を設定します。

KR(Key Results)は主要な結果

KR(Key Results)とは、Objectiveに対する進捗状況を測るための「主要な結果」のこと。1つのObjectiveにつき複数のKRを設定しますが、数が多すぎると過度な負担となるため、2~5つ程度のKRを設定するのがよいとされています。

タスクの達成度ではなく、目標達成のための成果指標とするため、定量的な数値を用いるなど、客観的で明確な表現を使用することが大切です。たとえば「市場シェアを●%増やす」「顧客満足度を●%以上にアップする」など、目標を達成した状態を具体的にイメージできる内容にすることで、目標達成に向けて行動の具体化が期待できます。

設定期間の終了後はスコアリングをする

設定期間の終了後は、一つひとつのKRに対する成果を数値化し、スコアリング(採点)を行います。企業によってスコアリングの方法は異なり、「%」あるいは「0〜1.0の範囲」で評価するなどさまざまです。

これらKR全体の平均がOの達成度で、スコアが60〜70%程度であれば成功とされています。スコアが低かった場合は、原因を分析して改善を図ります。

職業・業種別のOKRの具体例

ここでは、職業・業種別にOKRの設定例をご紹介します。

| 職業・業種 | 目標(O) | 達成指標(KR) |

|---|---|---|

| 営業 | 新規顧客開拓による売上向上 | ・新規顧客獲得数:月間5社以上 ・客単価:前年度比20%増 |

| マーケティング | 新商品の認知度向上 | ・新商品WEBサイトへのアクセス数:月間10万回以上 ・SNSフォロワー数:3カ月間で2倍 |

| 総務 | オフィス環境の改善による社員満足度向上 | ・社員満足度調査におけるオフィス環境評価:80点以上 ・オフィスレイアウト変更によるスペースの有効活用 |

| 人事 | 新規事業のためのチーム結成 | ・必要な人材を3カ月以内に社内で3人選出 ・社外より2人採用 ・プロジェクトリーダーを社外より1名招へい |

| 製造 | 製品不良率の低減 | ・リードタイムを10%短縮 ・品質管理システムの導入 |

全社一丸となってOKRを実施するためには、企業のOKRとチームのOKRがリンクしていること、チーム間や社員同士で整合性が取れていることが大切です。

OKRの5つのメリット

OKRの導入により目標設定と進捗管理が一体化することで得られる主なメリットは、以下の5つです。

①自社の目標を明確にして全体に共有できる

②コミュニケーションが円滑になる

③仕事の優先順位が明確化するので生産性が向上する

④社員のエンゲージメント向上につながる

⑤大きな目標に挑戦しやすくなる

それぞれについて解説します。

①自社の目標を明確にして全体に共有できる

OKRのメリットの一つは、自社の明確な目標を社員全員が共有できるようになることです。企業の目標が各部署や個人の目標や具体的なアクションに落とし込まれ、業務とリンクするため、企業のビジョンが社内全体に浸透しやすくなり、全員が同じ方向に向かって進むことが可能となります。

②コミュニケーションが円滑になる

全員が同じ方向を向いているため、チーム間や個人でのコミュニケーションが活発になることもOKRのメリットと言えます。個人のOKRがチームや企業のOKRとつながっているため、高い成果を生み出すためには役職を超えた信頼関係が必要となり、社内のコミュニケーションが促されるからです。企業の目標達成のための、チームの垣根を超えて協力する体制づくりも期待できるでしょう。

③仕事の優先順位が明確化するので生産性が向上する

社員一人ひとりが日ごろからさまざまな業務を担当していると、「どの業務を優先的に行えばよいかわからない」「重要度の高い業務よりも、自分のやりたい業務を優先してしまう」といった問題が生じることもあるでしょう。

OKRを設定すると最終目標を常に意識することができるため、目先の業務や小さな目標に惑わされにくくなる効果が期待できます。業務の優先順位が明確になるため、個々の社員が全体の目標達成をゴールに見据えて効率的に行動できるようになり、生産性が向上するでしょう。

④社員のエンゲージメント向上につながる

OKRでは、企業のビジョンに沿った目標を設定し全社員に共有することで、組織全体の目標達成への意識を高めます。組織の目標と個人の目標が連動しているため自分の仕事が自社にどのように影響するのかがわかりやすく、業務への意欲向上が期待できるでしょう。

また、短期間での定期的な振り返りにより、社員は組織の目標達成への貢献度を実感できます。共通の目的意識と連帯感が生まれて、企業に対する愛着も高まるでしょう。

⑤大きな目標に挑戦しやすくなる

目標達成の期待水準が60〜70%ということからもわかるように、OKRではもともとの目標が高く設定されています。目標の難易度の高さは「企業」「チーム」「個人」全てのOKRで共通しているため、OKRを実施することにより、組織全体で高い水準の目標に挑戦しやすくなるでしょう。

また、定期的に振り返りを行うことで、「少しずつ目標に近づいているのがわかる」「遅れがないか、進捗状況を管理しやすい」といった効果が生まれます。その結果、最終的に企業が掲げる目標を達成しやすくなるというメリットが期待できます。

OKRと他の目標管理の違いは?

OKRのほかにも、さまざまな目標管理の手法があります。代表的なものは「KPI」「KGI」「MBO」で、目標の共有範囲や達成率などが異なります。

他の目標管理方法との違い(一般例)

| OKR | KPI | KGI | MBO | |

|---|---|---|---|---|

| 評価制度 | 月に1回~3カ月に1回 | 毎日・毎週・毎月 | 年に1回 (プロジェクトによる) |

半年に1回~年に1回 |

| 達成度の測り方 | 定量的 | 定量的 | 定量的 | 定量的、定性的、またはその両方 (企業による) |

| 共有範囲 | 企業内、チーム内 | チーム内、プロジェクトメンバー間 | チーム内、プロジェクトメンバー間 | 本人と上司のみ |

| 目的 | 生産性向上、組織力の強化、能力開発 | 目標達成に向けたプロセス評価 | 最終ゴールを評価 (KPIよりも上位の指標) |

報酬・役職の決定 |

| 目標達成の期待水準(達成率) | 60~70%の達成 | 100%達成 | 100%達成 | 100%達成 |

OKRとこれらの方法との違いを具体的に見ていきましょう。

OKRとKPIの違いは達成率

OKRとKPIの違いは、目標の達成率です。OKRが60〜70%の達成で成功と判断するのに対して、KPIは達成率100%を理想としています。KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」という意味です。

OKRとKPIは、どちらも目標達成に向けた定量的な指標であるという点では同じですが、KPIは最終目標(KGI)の達成のために必要なプロセスを示す中間指標としての役割を担っています。

OKRとKGIと違いは達成率

OKRとKGIでも、目標の達成率が違います。OKRは60〜70%で目標達成とみなされますが、KGIでは達成率100%を求められます。KGIは「Key Goal Indicator」の略で、「重要目標達成指標」と訳される、プロジェクトの最終ゴールです。

KGIとKPIは相互関係にあり、KPIがKGI達成に向けたプロセスを評価する中間指標であることに対して、KGIは、販売数や売上高、利益率などの目標に対する、最終的な結果を評価します。

OKRとMBOの違いは評価の有無と達成率

OKRとMBOは、組織目標を決めた上で個人の目標を設定するという点では同じですが、目的や評価の有無、目指すべき達成率などが異なります。OKRは60〜70%の達成で成功とし、組織全体で目標を共有して成長を図ることが目的のため、人事評価に結びつけないのが一般的です。一方のMBOは、社員を評価する指標となるため、達成率100%を理想としています。

MBOは「Management By Objective」の略で、「目標による管理」と訳されます。上司と部下がコミュニケーションを取りながら目標を設定し、達成度・貢献度を評価するのが特徴です。

(参考:『MBO(目標管理制度)とは?メリット・デメリット、導入の手順を解説』)

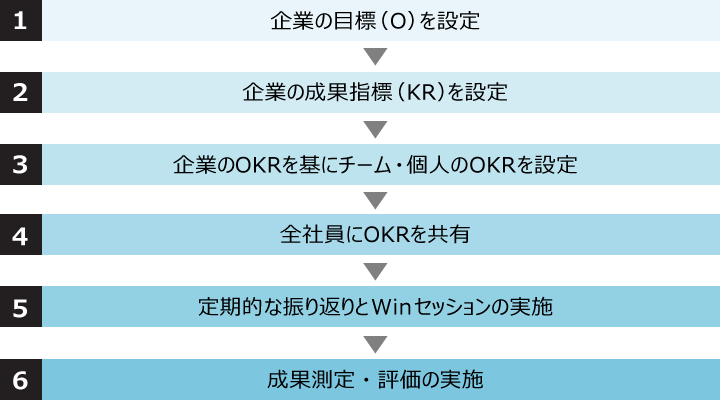

OKR運用の流れ

実際にはどのようにOKRを運用すればよいのでしょうか。ここからはOKRの導入方法を、「目標(O)の設定」「成果指標(KR)の設定」「共有」「振り返り」「評価」という運用の流れで、順を追ってご紹介します。

企業の目標(O)を設定

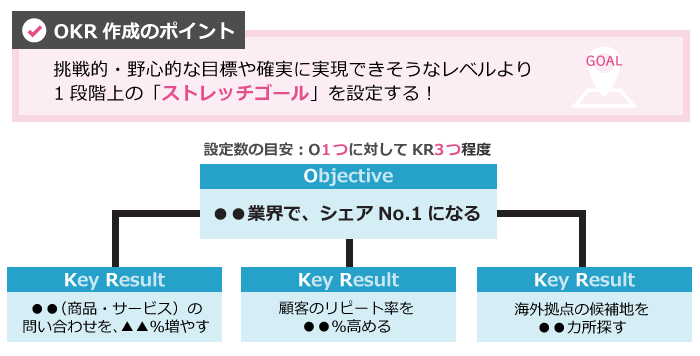

まず、企業の目標(O)を設定します。シンプルでわかりやすく、社員がわくわくできるような「挑戦的・野心的な目標」や、確実に到達できそうなレベルより1段階上の「ストレッチゴール」を設定しましょう。

これらの条件を満たしていれば、目標は必ずしも定量的な数値である必要はなく、以下のように定性的でも構いません。

企業の目標(O)の例

「新製品の認知度を高める」

「顧客満足度の高い商品を提供する」

「●●業界でオンリーワンになる」

「海外市場におけるシェアを拡大する」 など

企業全体の目標は1つで十分ですが、複数の事業を展開している企業の場合は、事業ごとに目標を分けるケースもあります。また、目標設定の際には、いつまでに達成したいか期限を入れるとなおよいでしょう。

企業の成果指標(KR)を設定

企業の目標1つに対し、企業の成果指標を3つ程度設定します。進捗度を測るために、必ず具体的な数値を含む、定量的で測定可能なものにしましょう。あまりにも高すぎる指標は社員のモチベーションが下がる恐れがあるため、「難易度は高いが不可能ではない」と思える、達成率が60〜70%くらいになるような成果目標を設定することが望ましいとされています。

また、成果指標を達成すれば目標を達成できるよう、企業の目標と成果指標に関連性を持たせることも重要です。

企業の成果指標(KR)の例

「●●(商品・サービス)の問い合わせを▲▲%増やす」

「顧客のリピート率を●●%高める」

「海外拠点の候補地を●●カ所探す」

「自社の競争優位性が高い●●(商品・サービス)を前年比▲▲%アップする」

企業のOKRを基にチーム・個人のOKRを設定

企業のOKRと同様の基準・方法で、チーム・個人のOKRも設定します。目標(O)は3つ程度に絞り、達成の「自信度」を10段階評価にしたときに5程度になっているかを確認しましょう。また、全社員が一丸となって行動するためには、「企業のOKRとリンクしているか」「チーム間、社員同士で整合性が取れているか」もポイントとなります。

チームのOKRの例

| 目標(O) | ▲▲(分野・機能など)と言ったら、●●(商品・サービス)と思ってもらえるようにする |

|---|---|

| 成果指標(KR)① | ●●(商品・サービス)の販促キャンペーンを▲▲カ所で行う |

| 成果指標(KR)② | HPをリニューアルし、●●(商品・サービス)のPV数を▲▲%増やす |

| 成果指標(KR)③ | 競合他社にはない●●(商品・サービス)の魅力を、▲▲以上の媒体で伝える |

個人のOKRの例

| 目標(O) | ●●(商品・サービス)の良さを、▲▲(年代・性別)に知ってもらう |

|---|---|

| 成果指標(KR)① | ▲▲(年代・性別)が多く集まる都市で、●●(商品・サービス)のデモンストレーションを■■回以上行う |

| 成果指標(KR)② | HPに▲▲(年代・性別)向けの特集ページをつくる |

| 成果指標(KR)③ | ▲▲(年代・性別)に人気のインフルエンサー■■人に、SNSで●●(商品・サービス)についてのコメントを書いてもらう |

全社員にOKRを共有

全てのOKRが決まったら、社内サイトやビジネスチャットなどで全社員にOKRを共有します。全社で同じ目標に向かって進むためには、会社のOKRや他のチームのOKRを確認し、必要に応じて自分やチームのOKRについて修正を行うなどして整合性を確保することが重要です。

社員が「いつでも」「誰でも」内容を確認できるようにしておくことで、各社員が会社全体の動きを具体的にイメージできるようになるほか、「社員の目指すべき方向性がより定まる」「一人ひとりの頑張りが会社の業績に影響することが実感できる」ため、社員のエンゲージメント向上も期待できます。

定期的な振り返りとWinセッションの実施

OKRを導入したら、週に1回、または隔週に1回程度、定期的に振り返りを実施します。その際、個人やチームの進捗状況の確認や改善に向けたアドバイス、「期限内に目標達成ができそうか」「設定されたOKRが妥当なものか」などの検証を行いましょう。

加えて、設定した高い目標にどれだけ近づいたかわかるように、通常はその週の終わり、夕方ごろに「Winセッション(ウィンセッション/Win-session)」と呼ばれる会を開催します。Winセッションとは、互いに「できたこと」を報告し、褒め合う場のことです。社員の仕事の頑張りをねぎらうために、料理やケーキ、お酒などを用意して、和気あいあいとした雰囲気で行うとよいでしょう。

大切なのは、「他人の取り組み」とせず、自分ごと化して一緒になって考えることです。チーム全員で共有・応援・フォローをしていくことで、組織のモチベーション向上の効果も期待できます。

成果測定・評価の実施

OKRの対象期間(通常、1カ月〜四半期)が終了したら、成果測定・評価を実施します。成果が一目でわかるように、1~10までの「10段階評価」や、0〜100%までの「パーセント評価」といったように目標達成度を数値化しましょう。設定したOKRの共有と同様に、評価結果も全社員と共有することが望ましいです。

OKRの目標はストレッチゴールで、達成度60%〜70%で成功と判断します。達成度が低すぎた場合は設定した目標が高すぎた可能性があり、逆に達成度が高すぎた場合は当初の目標が低かったと考えられるため、もう少し高めの目標を設定するなど、次回のOKR設定につなげるものとして活かすとよいでしょう。

OKRを導入した企業の事例

OKRは、外資系企業や日本企業の一部で実際に導入されています。OKRの導入を検討するに当たって、他社の事例を参考にしたいと考える方もいるでしょう。ここでは、OKRが注目されるきっかけとなったGoogleとメルカリの事例をご紹介します。

世界的に有名な多国籍企業であるGoogle社では、2000年代初めにOKRを導入しました。同社は1年単位と四半期単位でOKRを設定し、全社的なミーティングでOKRの公開・評価をしています。目標を少し高いレベルの「ストレッチ ゴール」で設定し、70%程度の達成率で成功とすることで、各社員が最大限の能力を発揮し、組織全体の目標達成に貢献していると実感できる仕組みです。

同社のKRは「0.0(まったく目標が達成されていない)」~「1.0(完全に目標が達成された)」までの数値で評価されます。たとえば、成果指標が「新たに●●キャンペーンを開始する」だった場合、開始できなければ「0.0」、開始できれば「1.0」となります。一方、成果指標が「6つの機能を新たにリリースする」だった場合には、3つリリースできれば「0.5」、6つリリースできれば「1.0」といった形で評価します。

このように実態に即した柔軟な評価方法にすることで、組織内・チーム内での心理的安全性の確保にもつながっています。

(参考:『心理的安全性とは|組織を活性化させるポイントを解説』)

メルカリ

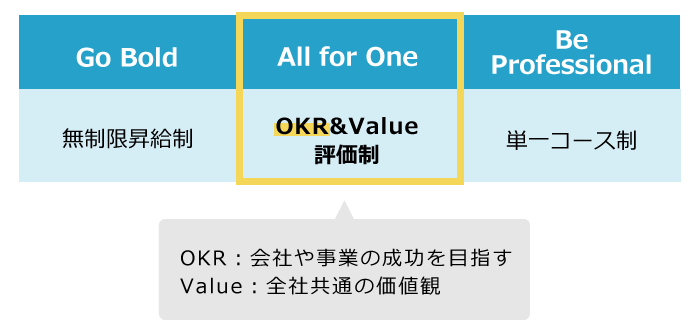

フリマアプリ「mercari(メルカリ)」を運営する株式会社メルカリは、2015年よりOKRを導入しています。「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」「Be a Pro(プロフェッショナルであれ)」という3つのバリューのうち、「All for One」を実現する手段としてOKRを活用。全社への貢献やインパクトを重視するため、会社や事業の成功を目指す「OKR」と、全社共通の価値観である「Value」の2つの軸で「All for One」の達成状況を確認しています。

OKRは組織全体から個人レベルまで共有され、3カ月という短いサイクルで運用することで、スピード感のある成長を実現してきました。また、OKRは人事評価の一部にも活用されており、達成度ではなく目標達成に向けてのアクションや獲得したスキルなどが評価されることから、社員のモチベーション向上や、組織全体の長期的な成長にもつながる仕組みとなっています。

OKRを設定する際の注意点

OKRを設定する際には、いくつか注意すべき点があります。重要なポイントを3つご紹介します。

企業によって向き不向きがある

OKRは、「やるべきことが数多くあるが、リソースは限られている」といったスタートアップ企業や、短期間でのOKR設定や振り返りができるマネジメント体制が整っている企業に向いている目標管理方法だとされています。一方で、「社員一人ひとりが複数の業務を兼任している」「OKRの設定や振り返りを、そう頻繁にはできない」といった企業にはあまりマッチしません。OKRは企業によって向き不向きがあります。「注目されているから」という理由ではなく、「自社にマッチしそうだから」「課題解決につながりそうだから」という理由で、OKRの導入を検討した方がよいでしょう。

定着するまでに時間や手間をかける必要がある

OKRは従来の目標管理方法とは異なるため、いざ導入してもそう簡単には定着しない可能性があります。「社員にOKRの仕組みや導入する意義を理解してもらう」「1回限りで終わりではなく何度か繰り返し、自社に合った運用方法を検討する」など、社内で定着するまでには時間や手間をかける必要があるでしょう。そういったことを理解した上で、企業のOKRを設定する経営陣に協力を仰ぐことが定着のためには重要です。

社員のモチベーションが下がる場合もある

「そう簡単には達成できない」という難易度の高い目標が、OKRでは設定されます。そのため、「100%の目標達成」が求められた従来のMBOやKPIに慣れている社員にとっては、100%の達成が難しいOKR自体がストレスとなる場合があります。このことから、本来は社員のモチベーションを高めるためのOKRが、かえって社員のモチベーションを下げてしまう可能性も否定できません。モチベーションの低下を防ぐため、OKR導入前には「従来の目標管理のように、100%の達成は求めていない」「挑戦的な目標に全員で取り組むことに価値がある」といったOKRの意義を社員に伝えるとよいでしょう。

OKRの失敗事例

実際にOKRを導入したのにうまくいかず、失敗してしまうケースもあるようです。ケーススタディーとして失敗事例を見ていきましょう。

目標(O)を軽視していた

本来、OKRは「目標(O)」を決めた上で、「成果指標(KR)」を決めます。しかし、OKRに失敗している企業では、先に成果指標を設定してしまうことも多いようです。「目標が定まっていない」「目標はあるけれど、取って付けたようなものになっている」といったように、目標を軽視していてはOKRは成功しないでしょう。明確な目標があるかどうかは仕事のやりがいや社員としての誇りにも関わってくるため、目標を軽視しているとOKRの失敗のみならず、社員のモチベーション低下も懸念されます。

トップダウンでOKRを設定した

OKRを決める際には、社員の意見も参考にするのが望ましいとされています。しかし、経営陣だけで企業やチームのOKRを決めてしまい、失敗する企業もあるようです。トップダウンで設定されたOKRはメンバーが自主的に考えたものではないため、「やる気がなくなる」「ノルマのように感じてしまう」といった社員も出てくるでしょう。このような決め方ではOKRの失敗のみならず、社員の自発性の低下にもつながりかねません。

OKRでの評価を報酬に連動させた

「大きな目標に対する成果」を測るOKRは、時として「社員の報酬を決める手段」として使われることもあるようです。しかし、OKRでの評価を報酬に連動させることは、OKRの失敗に直結します。報酬に連動することが事前にわかっていると、「給与・賞与が下がってほしくない」という気持ちが働き、社員は低い目標・成果指標を設定してしまいます。とは言え、低く設定された目標・成果指標を本人の同意を得ずに経営陣や上司が勝手に変えるのも望ましくありません。また、報酬が下がることが心配で「難しいこと・新しいことに挑戦したいけれど、できない」という社員も出てくるでしょう。

まとめ

企業の「目標(O)」と「成果指標(KR)」を、チーム・個人にまで落とし込む目標管理方法であるOKRには、「大きな目標を達成しやすくなる」「モチベーションや生産性が向上する」といったメリットがあります。

人事評価と切り離して運用するため、高い目標を立てても未達成を恐れずに、前向きに取り組んでいくことができる手法ですが、MBOやKPIといった従来の目標管理方法とは概念や仕組み、特徴などが異なるため、OKRをよく理解してから導入することが重要です。

今回ご紹介した事例や導入方法などを参考にOKRをうまく取り入れ、企業・社員の成長につなげてみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社mojiwows、編集/d’s JOURNAL編集部)

すぐに活用可能!OKRテンプレート

資料をダウンロード