中高年社員はマネジメントしづらい存在か。70歳雇用・組織高年齢化時代、企業の人材コスト見直しに「正」はあるのか―【2/3】

d’s JOURNAL編集部

プロフィール2020年、猛威を奮った新型コロナウイルスは、明けた2021年も引き続き世界を脅かしている。新型コロナウイルスの感染拡大の影響は世界と日本に経済危機をもたらし、企業や社会は雇用調整と銘打ち人材コストの見直しを行っている状態だ。前回から全3回にわたって、「めまぐるしく変わる戦略人事。雇用調整や再就職の在り方」と題してフィーチャーしていく。今回は企業(雇用側)から見たミドル・シニア社員の処遇とマネジメントの実態について見ていこう。第1回はこちらから。

2020年問題。分かっていても対策できなかった中高年社員の処遇

「70歳雇用については企業の努力義務に――。」

そうセンセーショナルな見出しが躍ったのは、2020年、改正高年齢者雇用安定法(※)が、政府から大きく打ち出されたときであり、私たちの記憶にも新しい。急速な社会の高齢化進行に対して、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、2021年4月から施行されるというものだ。

この時期はHR業界ならびに人事・労務関連においては、「2020年問題」として取り上げられていたタイミングでもある。すでに団塊の世代が退職し、それに続くバブル世代や団塊ジュニア世代もいまや50代を迎え賃金カーブのピークに差し掛かることで総額人件費の上昇圧力が強くなる。それが2020年問題である。若年層の雇用がままならない中、従業員の年齢層でいえば、中高年層のボリュームが極端に大きくなっている企業が抱える問題だ。高齢化した従業員の処遇の問題、さらに正規・非正規雇用の問題やそれに伴う人材需給の偏在といった課題が浮き彫りになっている。

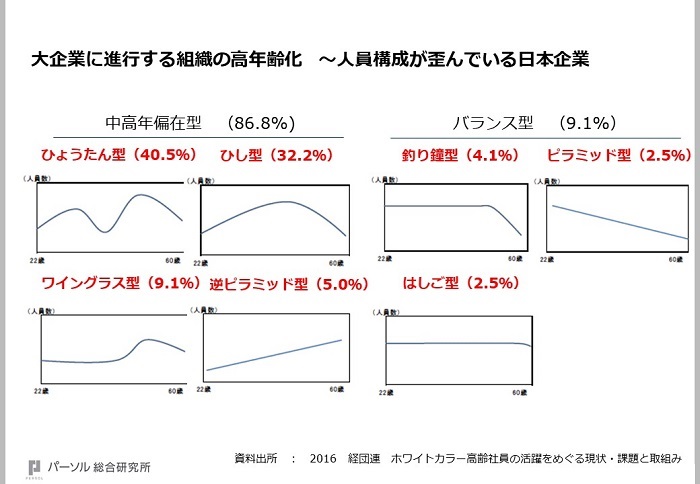

株式会社パーソル総合研究所の石橋誉氏(以下、石橋氏)は次のように説明する。「特に、大企業のホワイトカラーに限定してみた場合、約9割が中高年に偏在している状態です。実は組織の高年齢化は深刻です。例えば、1000名以上の大企業の雇用者は、バブル・団塊ジュニア世代の年齢増に伴い40代・50代の層が25年前と比べ大きく増加しています。偏重具合をバランスカーブで表現すると、これらは中高年偏在型(86.8%)と呼ばれる組織となります。従来の日本型終身雇用と年功序列を慣例としている企業では、人材コストがますますひっ迫するといった問題が発生していくでしょう」

華のバブル入社組の末路

なぜ40代、50代を中心とした人員構成となってしまうのだろうか。25年前を振り返ると、当時の新卒学生が企業を選ぶ基準は、生涯獲得賃金の高さであった。特に終身雇用制度が永遠に続くかと思われていた時代において、大企業に勤めるメリットは賃金カーブが右肩上がりであることが魅力だった。つまり生涯にわたる賃金上昇に対する期待感があったわけだ。

しかし現在、バブル崩壊を端にした「失われた30年」と呼ばれる長い経済不況、そして日本型終身雇用の崩壊などを経た社会では、成果主義の導入により早い段階で賃金の頭打ちを迎える社員も。管理職に昇格できる社員も限定された結果、ミドル・シニア社員は、当初想定していた生涯にわたる賃金上昇は幻想となってしまったのだ。とはいえ、依然として年代別に見ると50代が賃金としては高いのが実情である。

企業側においても「2020年問題」は人事サイドでは認識されていたものの経営課題としてまでは認識されていなかった。このため、年功賃金の打開を目的とした人事制度改革、出向・転籍の促進、希望退職の実施といった構造改革に踏み切ったところは一部であり、アベノミクスによる景気回復、人手不足といった状況で問題の先送りをしてきたところが大きい。こうした中で問題の遡上とされたミドル・シニア社員は、問題を認識することもなく就業継続できることを当然として捉え、今の会社に居続けること以外を選択肢として持っていないのだ。もちろん労働法制が強い日本において、整理解雇、賃金の不利益変更などは早々強行できるものではない。

原則として、人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定の合理性、解雇手続の妥当性が充たされていなければならない。このため構造改革や賃金の見直しを実施していくことは知恵と時間と労力を要する。一方で問題を先送りにしてしまうと、終身雇用を前提とした日本企業では、組織が高年齢化した状況では、企業が多大なレガシーコストを負担することになるのだ。

(※)改正高年齢者雇用安定法とは…事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、新設された5つの条件のいずれかの措置を講ずる努力義務を設ける

組織の高年齢化の状況と企業課題の実態

組織の高年齢化によって生じる問題とはどのようなものなのだろうか。以下のように、大きく4つの問題が顕在化してくると言われている。

・世代継承性の低下

・労働生産性の低下

・資格、役割≠処遇状態にある社員の増加

・ミドル・シニア社員のパフォーマンス低下

やはりこの問題の中心に存在しているのはミドル・シニア社員の処遇であろう。

「会社の都合で雇用を解除する方法は、退職勧奨と解雇の2種類あると思います。一方で、定年というのは”年齢を理由として雇用を会社側から一方的に雇用解除してよいという仕組み”である認識はあまりされていません。2020年問題、そして2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法もこの点がポイントです。解雇はセンシティブな問題です。例えば、トヨタ自動車においては、『人を辞めさせるときは社長が辞めるときだ』というのがこれまでの不文律でした。雇用を維持していくという事においては聖域として正論だけをもとに改革できないというジレンマを日本企業は抱えているのです」(石橋氏)。

こうした常用を踏まえると、痛みを伴う賃金制度改革や早期退職の実施といった構造改革を行う際においては、しがらみの多い既存役員ではなく、新たに外部から役員を招聘して、実施するというのも合理性がある。メンバーシップ雇用で人事制度運用を行ってきた日本企業においては、「メンバーから外す」という雇用調整は大きな痛みを伴う”英断”なのだ。

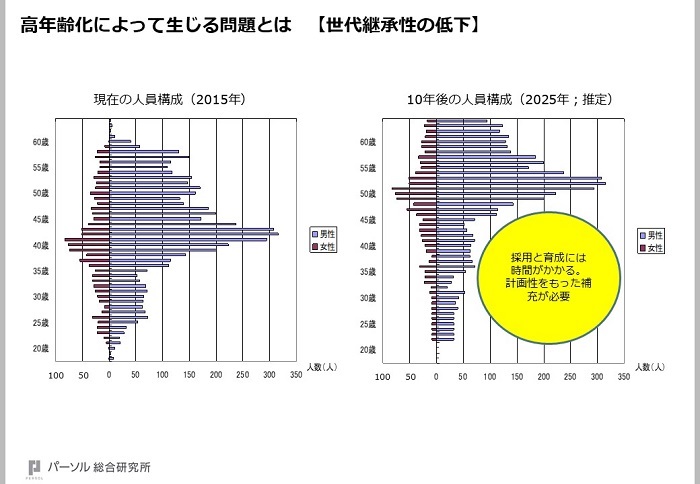

一方で、既存のメンバーを温存するがあまり世代継承がうまくいかず、組織自体の高齢化やパフォーマンス低下も問題である。20代~30代の若年社員層が薄い状態は、次世代を支える人材がいないことと同義になる。また、現在組織がさほど高年齢化していない企業においても、65歳までの雇用が義務化された状況では中期的に組織の高年齢化は著しく進行する。例えばある企業を例にとると、定年到達者のうち約8割が継続雇用されると推定した場合、定年後の再雇用者の増加により、50歳以上が、10年後である2025年には現在の3割弱から6割となる見込みとなってしまう。さらに40歳以上になると、全社員の8割を超えると推定されるのだ。

労働生産性が先進7カ国(G7)中最下位

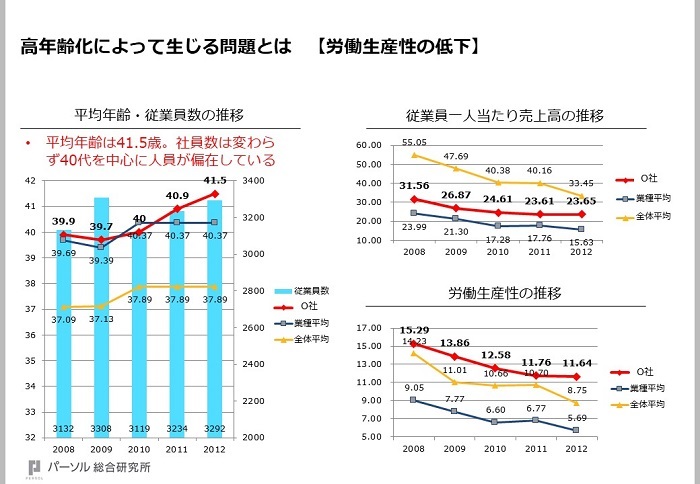

組織の高年齢化が進むと、企業の労働生産性はダウントレンドになる。これは年齢上昇と共に賃金単価が上昇する一方で、アウトプットはさほど増加しないからである。。

日本の労働生産性は低い。日本生産性本部が経済協力開発機構(OECD)のデータ(2019年)によると、就業1時間当たりの労働単価は4,866円。これは先進7カ国(G7)中最下位の結果である。ちなみにデータが得られる1970年以降、この順位は不動であり、実に不名誉な成績が続いている。石橋氏はこう説明する。

「当のミドル・シニア社員間で、この問題を自分ゴトとしてとらえている人は多くありません。一般的に労働力や生産性を上げるためには、アウトプットを増やす、あるいはイノベーションを起こして市場シェアを拡大していく方法が挙げられます。しかし『決まった同じ仕事しかしたくない』と考えるミドル・シニア社員が多数派を占める企業や組織では、クリエイティビティ(創造性)を活かしたプロダクトやサービスが生まれにくいという調査結果も出ています。こうした人材を抱える企業が問題の解消のためにジョブ型雇用制への促進キャンペーンを打ち出すなどするわけです。こうした企業側の声は、マスメディアなどを通したプロバガンタにもなっているのが現状といえます」。

では2020年が臨界点であったミドル・シニア社員の処遇について、そうした社員を多く抱える企業に打つ手はあるのだろうか。

雇用側はいまこそ適材適所のセグメント化を

「生じた問題を解決するには、人事制度、採用、配置、評価処遇運用、代謝、人材開発などと、多岐にわたる取り組みが不可欠です」と石橋氏は語る。その対策とはこうだ。

・世代継承性の低下→計画的な採用、多様なキャリア選択の促進

・労働生産性の低下→賃金制度改革、厳格な評価・処遇運用

・資格、役割≠処遇状態にある社員の増加→厳格な評価と昇降格運用と役職定年制度の導入

・ミドル・シニア社員のパフォーマンス低下→キャリア自律意識の促進支援

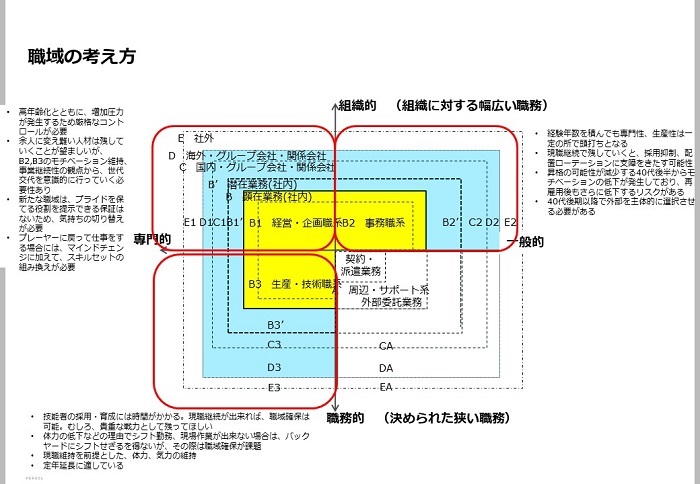

現在、市場環境、業務遂行方式、要員構成といった前提条件が変わってきた中においては、人材マネジメントも従来とはパラダイムを変えて臨む必要がある、と石橋氏は強調する。そしてこの対策を講じるにあたってもっともコアとなるのが、「職域のセグメント化」である。

「前回、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違いについて、椅子に例えてお話ししました。従来のメンバーシップ雇用においては3000人の管理職がいれば、3000人分の管理職か管理職を置ける組織を外につくるという考え方でしたが、ジョブ型雇用は、事業計画上2000人の管理職が妥当であるとされれば、3000人の管理職がいても1000人分の椅子は無いという状況が生まれます。つまり椅子の数で足りなければ余剰人員となるわけです。この考え方は管理職に限定した話ではなく、すべての職域をセグメントとして分解し、必要な人材と共に適した人材に座ってもらうという考え方です」。

例えば、職域を4つのグループに分ける。それぞれの指標は、専門的か一般的か、そして組織的か職務的か。それを横断的に囲むグループとしてA1~E3などと分類。その上でどのくらいの必要ポジションがあるのか、余剰を起こしていないか、新陳代謝が上手く行われているか明らかにするのだ。

その上で、それぞれの職域の特性をふまえた対応を行っていく必要がある。例えば、雇用延長のメリットを享受できるのは、社内の特殊技能を年功により獲得していくB3・生産技術系の領域。経営・企画職、務職系は、新陳代謝を起こしていく仕掛けをつくっていくなどだ。能力が一般的で、IT化や外部委託による生産性向上が期待できる職種はメスが入りやすい。そうなると事務・企画系の領域は余剰人員が生まれがちになってしまう。このように職域ごとに問題と対処の仕方は異なるため職域の整理が、企業側で対策しなければならない重要事項となるのである。

適材適所への配置換えにマインドチェンジが必要

「設定した職域に対する適材適所配属は、高年齢化とともに増加圧力が発生するため厳格なコントロールが必要です。余人に変え難い人材は残していくことが望ましいのですが、B2,B3のモチベーション維持、事業継続性の観点から、世代交代を意識的に行っていく必要性もあります。また配置転換を行った際の職域は、ミドル・シニア社員にとって従来の経験を活かすことやプライドを保てる役割となる保証はないため、当の本人たちも気持ちの切り替えと学びなおしが大事です。特にB1領域の管理職がB2,B3領域のプレーヤーに戻って仕事をする場合には、マインドチェンジに加えて、スキルセットの組み換えも考える必要があるでしょう」(石橋氏)。

セグメント化した上で、異なる職域へ適正に配属させるには2つのポイントがあるという。それは「ポジションをオープンにすること」、そして「自分で選べる状況をつくる」ということ。どうしても本人が納得しない異動は、他責の感情を生んでしまう。あくまで本人が自己決定しているということが大事なのだ。そこで仕組みづくりとしてFA制度、公募制度、社内外副業などを設定して、選択の幅があることを認知させると良い、と最後に石橋氏はそう加える。

2021年の人材マネジメントは、ミドル・シニア社員の処遇と役割変化にかかっているといっても過言ではない。これらの対策が将来の企業の在り方、ひいては日本社会を大きく左右するといえるだろう。では、そうした余剰人材にならないために個人としてはどのようなことに気を付けるべきか。それはまた次回でお伝えしよう。

【次回】

最終回はこちらから

【関連記事】

【1/3】中高年の余剰人員はいまや経営課題。出向がトレンドになる2021年 | 第1回

【3/3】仕事で成果創出は全体の約20%――。「働かないおじさん」と言われないために | 第3回

取材・文/鈴政武尊、編集/d’s JOURNAL編集部