【3分でわかる】時間単位年休とは?導入方法は?労使協定の書き方や運用ルールを解説

d’s JOURNAL編集部

労働者が年次有給休暇(有給)を時間単位で取得できる制度である「時間単位年休」。取得できる時間単位年休の上限は、法律で決められています。「どのように導入したらよいのか」「どのような運用ルールがあるのか」などを知りたい方もいるのではないでしょうか。今回は、時間単位年休の概要や導入方法、労使協定の書き方などについてご紹介します。労使協定のひな型や年次有給休暇の管理簿フォーマットもダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。

時間単位年休とは

時間単位年休とは、年次有給休暇(有給)を時間単位で取得できる制度のこと。英語では、「hourly paid leave」と表現されます。2010年4月施行の改正労働基準法で定められました。「まとまった日数の休暇を取得する」という年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効活用できるようにすることを目的としています。厚生労働省のHPでは、『時間単位の年次有給休暇制度導入促進リーフレット』も掲載されています。

1年に5日を上限として取得することが可能

時間単位年休は、1年に5日を上限として取得できます。「まとまった日数の休暇を取得する」という年次有給休暇制度本来の趣旨を尊重しつつ、労働者個々の事情により柔軟に有給を取得できるよう、5日という上限が定められました。

5日を超えて取得することはできない?

5日を超えて取得することはできません。5日を超えた分については、時間単位ではなく通常通り、1日単位で有給を取得することになります。

時間単位年休の導入・取得は義務?

企業における時間単位年休の導入や、労働者の時間単位年休の取得は、義務ではありません。時間単位年休を導入するかどうかは、企業の任意です。そのため、時間単位年休の制度を設けなくても、罰則の対象とはなりません。

対象者

時間単位年休の対象者は、企業が任意で設定できます。例えば、大人数で一斉に作業する労働者については、業務への影響を考慮し、対象外とすることも可能です。ただし、有給の利用目的は労働者の自由であるため、「育児」「通院」など利用目的によって対象者の範囲を決めることはできません。

計画年休との関係

計画年休とは、労使協定に基づき、企業側が労働者の有給休暇取得日をあらかじめ指定できる制度のこと。一方、時間単位年休は、労働者が時間単位での有給取得を請求した場合に与えられるものです。このように、計画年休と時間単位年休では、有給取得日を決める主体が異なるため、計画年休として時間単位年休を付与することはできません。

(参考:『【弁護士監修】計画年休制度とは。年5日・有給休暇義務化の今こそ取得率UPの切り札』)

時季変更権は認められる?

時季変更権とは、事業の正常な運営を妨げる場合、企業が労働者の有給取得時季を変更できる権利のこと。時間単位年休も有給に含まれるため、事業の正常な運営を妨げる場合には、企業に時季変更権の行使が認められます。しかし、「日単位での取得請求を、時間単位への取得に」「時間単位での取得請求を、日単位での取得に」といったように、労働者が請求した有給取得の単位を変更することはできません。

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得との関係

育児・介護休業法施⾏規則等の改正により、2021年1月1日から、「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」が可能になりました。「時間単位年休」と「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」は、時間単位で休暇を取得できるという点は共通していますが、そもそも休暇の種類が異なるため、まったく別の制度です。もし、どちらの休暇も対象となる労働者がそれぞれの休暇を請求した場合には、どちらの取得も認めなければなりません。

(参考:厚生労働省『⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕』)

年5日以上の有給休暇取得義務との関係

労働基準法の改正により、2019年4月から、年10日の有給を得ている労働者に年5日以上の有給を取得させることが企業の義務となりました。厚生労働省の『時間単位の年次有給休暇制度導入促進リーフレット』によると、「時間単位年休の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできません」としています。

時間単位年休を5日間取得してもらうだけでは、年5日以上の有給取得義務を果たしたことにならないため、注意が必要です。

(参考:『【弁護士監修】有給休暇は2019年4月に取得義務化へ~買い取りルールや計算方法~』)

時間単位年休のメリット・デメリット

時間単位年休には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 企業 | ●有給取得率の向上が期待できる ●企業の社会的価値の向上につながる |

●有給の管理方法が複雑になる ●有給の本来の趣旨がおろそかになる可能性がある ●有給の時季変更権が認められにくい傾向がある |

| 労働者 | ●数時間で済む私用がある場合に、有給を取得しやすい ●有給をあまり抵抗なく取得できる ●ワークライフバランスの実現が図れる |

●時間単位年休がどのくらい残っているかを確認する手間が増える |

企業にとってのメリット

「忙し過ぎる」「上司や周囲の評価が気になる」といった理由から、日本の有給取得率は世界各国と比べ、極端に低いと言われています。時間単位年休を導入すれば、1日単位で有給を取得することに抵抗がある労働者も有給を取得しやすくなり、有給取得率の向上が期待できます。また、時間単位年休の導入を対外的にアピールすれば、「労働者のワークライフバランス向上に取り組んでいる企業」というプラスの印象を持たれやすくなり、企業の社会的価値の向上につながるでしょう。

(参考:『有給取得率の計算方法と、国別・業種別平均取得率は?』)

企業にとってのデメリット

有給の管理方法が複雑になることが、企業にとっては一番のデメリットです。従来通りに1日単位で有給を管理するほか、「時間単位」での管理も必要となります。また、時間単位年休の取得が促進されることで、1日単位で有給を取得する労働者がかえって少なくなり、「まとまった日数の休暇を付与し、労働者に休養を与える」という有給の本来の趣旨がおろそかになる可能性があります。このほか、有給の時季変更権が認められにくい傾向にあることも、企業にとってはデメリットです。

労働者にとってのメリット

時間単位年休が導入されれば、労働者は「病院への通院」や「子どもの授業参観」といった数時間で済む私用がある場合に、有給を取得しやすくなります。「1日休んでしまうと仕事がたまってしまう」「周囲に負担をかけることが心配」といった悩みを抱える労働者でも、時間単位年休であれば、あまり抵抗なく有給を取得できるでしょう。このように、有給を有効活用することで、ワークライフバランスの実現が図れます。

労働者にとってのデメリット

時間単位年休を取得できる日数には上限があるため、どのくらい時間単位年休が残っているかを確認するための手間が増えると考えられます。時間単位年休を導入する際は、時間単位年休の管理方法や運用ルールなどについて、労働者に周知するとよいでしょう。

時間単位年休を導入するには就業規則の変更→労使協定の締結が必要

時間単位年休を導入する際は、事前に就業規則を変更し、その後、労使協定を締結する必要があります。なお、労働基準監督署への労使協定の届出は不要です。

就業規則関連のフォーマットは、こちらからダウンロードできます。

労使協定のフォーマットは、こちらからダウンロードできます。

労使協定に記載する事項

労使協定に記載する必要があるのは、以下の4項目です。

(参考:厚生労働省『時間単位の年次有給休暇制度導入促進リーフレット』『改正労働基準法 3.年次有給休暇の時間単位付与』)

1)時間単位年休の対象者の範囲

対象となる労働者の範囲を定めます。一部の労働者を対象外にできるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。先ほど紹介した通り、取得目的によって対象範囲を定めることはできないため、注意が必要です。

記載例

(対象者)

第●条 全ての従業員を対象とする。

2)時間単位年休の日数

時間単位年休を取得できる日数を、5日以内の範囲で定めます。時間単位年休を試験的に導入するのであれば、「1日以内」「2日以内」といったように上限日数を5日未満に設定することも可能です。

記載例

(日数の上限)

第●条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は1年につき5日以内とする。

3)時間単位年休1日分の時間数

1日分の有給が、何時間分の時間単位年休に相当するかを、所定労働時間数を基に定めます。

記載例

(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)

第●条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。

所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合、時間単位に切り上げる必要があります。例えば、所定労働時間が「7時間30分」の場合、端数を切り上げた「8時間」が時間単位年休1日の時間数となります。

日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数に基づき、決定しましょう。1年間における1日平均所定労働時間数が決まっていない場合には、決められた期間における1日平均所定労働時間数が基となります。

4)1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数

「2時間」「3時間」など、1時間以外の時間を単位とする場合には、その時間数を定めます。ただし、「1日の所定労働時間が7時間で、時間単位年休が8時間」というように、1日の所定労働時間を上回る時間を時間単位年休の単位とすることはできません。

記載例

第●条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、2時間単位で取得するものとする。

時間単位年休の就業規則を変更後、労使協定を締結する

時間単位年休について、まず社内のルールを定めた文書である「就業規則」を変更します。変更後の就業規則は、労働基準監督署への届出が必要です。

(参考:『【社労士監修・サンプル付】就業規則の変更&新規制定時、押さえておきたい基礎知識』)

就業規則を届け出る際に必要な書面は、こちらからダウンロードできます。

就業規則変更後、労使協定を締結します。

労使協定のフォーマットは、こちらからダウンロードできます。

就業規則に記載する事項

就業規則には、労使協定と同様に、「時間単位年休の対象者の範囲」や「時間単位年休の日数」「時間単位年休1日の時間数」などを記載します。時間単位年休に対して支払う賃金額の計算方法についても、明記しましょう。

記載例

(年次有給休暇の時間単位での付与)

第●条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。

(1)時間単位年休付与の対象者は、全ての労働者とする。

(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。

① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者…6時間

② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者…7時間

③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者…8時間

(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。

(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。

(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

(参考:厚生労働省『モデル就業規則』)

時間単位年休に対して支払う賃金

労働者が時間単位年休を取得した場合、企業は賃金の支払いが必要です。以下のいずれかの方法で、時間単位年休1時間分の賃金額を求めましょう。

時間単位年休1時間分の賃金額

①:平均賃金

②:所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

③:標準報酬日額

時間単位年休1時間分の賃金額=「上記①~③のいずれか」÷「その日の所定労働時間数」

(参考:厚生労働省『改正労働基準法 3.年次有給休暇の時間単位付与』)

上記①~③のいずれをベースとするかは企業の任意ですが、時間単位年休に対して支払う賃金の計算方法は、就業規則に定める必要があります。なお、「標準報酬日額」をベースにする場合には、労使協定が必要です。

一例として、上記①~③のいずれかが「12,000円」、その日の所定労働時間が「8時間」、「3時間」の時間単位年休取得の場合、賃金額は以下の通りとなります。

時間単位年休1時間分の賃金額=12,000円÷8(時間)=1,500円

3時間取得した場合の賃金額=1,500円×3(時間)=4,500円

時間単位年休を使って中抜けはできる?

時間単位年休を使って、中抜けすることは可能です。時間単位年休の取得を制限できるのは、「事業の正常な運営を妨げる」場合のみに限られます。そのため、「時間単位年休を取得できない時間帯を定めておくこと」や「1日に取得できる時間数・回数を制限すること」「所定労働時間の中途に取得することを制限すること」などはできません。「所定労働時間の中途に取得すること」とは、いわゆる中抜けのことであるため、時間単位年休による中抜けを禁止すること自体が禁止されていると理解するとよいでしょう。

時間単位年休が残ったら繰り越しはできる?端数はどうなる?

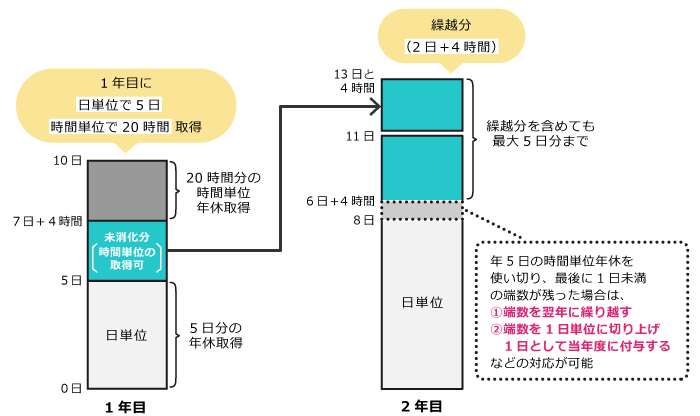

時間単位年休が残った場合、繰り越しができます。繰越分がある場合、翌年度に取得できる時間単位年休は、繰り越した分を含めて最大5日間とする必要があります。一例として、1年目に40時間(1日8時間×5日)の時間単位年休のうち、20時間を使用した場合、時間単位年休の残りは「20時間」。その「20時間」が翌年度に繰り越され、労働者は繰り越された20時間を含めて上限5日の範囲内で、時間単位年休を取得できます。

時間単位年休の取得により1日未満の端数が残った場合には、「端数を翌年に繰り越す」ことも、「端数を1日単位に切り上げ、1日として当年度に付与する」ことも可能です。どちらの方法を採用するのか、時間単位年休の導入前に決めておきましょう。

例:所定労働時間が8時間、1年目に付与する有給10日、2年目に付与する有給11日、時間単位での有給取得が年5日まで可能な場合

(参考:厚生労働省『改正労働基準法 3.年次有給休暇の時間単位付与』)

こういう場合、時間単位年休はどうなる?よくあるQ&A

時間単位年休を運用する際に知っておきたいQ&Aについて、ご紹介します。

時間単位年休を取った場合、休憩時間はどうなる?

時間単位年休はあくまで有給であるため、労働時間に対して適用されます。休憩時間には適用されないため、注意が必要です。

例:昼休憩が12時から13時の企業において、時間単位年休が申請された場合

労働者が申請した時間:10時から14時(4時間)

昼休憩:12時から13時(1時間)

時間単位年休の取得時間:「労働者が申請した時間(4時間)」-「昼休憩(1時間)」=3時間

労働者が申請した時間内に休憩時間が含まれる場合、休憩時間を除いた時間が時間単位年休に相当すると理解するとよいでしょう。

1日に時間単位年休は何回取得できる?

1日に取得できる時間単位年休の回数に、制限はありません。厚生労働省の通達において、企業は「1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない」と定められているためです。労働者が1日に複数回の時間単位年休を請求した場合には、それを認めましょう。

(参考:厚生労働省『基発第0529001号』)

10分、15分、30分…1時間未満で取得できる?

「10分」「15分」「30分」といったように、1時間未満で時間単位年休を取得することはできません。労働者が分単位での取得を申請した場合には、「1時間未満での時間単位年休の取得は認められない」と伝えましょう。

(参考:厚生労働省『改正労働基準法 3.年次有給休暇の時間単位付与』)

半休と併用できる?

「半休」とは、労働者が希望し、企業がそれに同意した場合、労使協定を締結しなくても半日単位で有給休暇を付与できる制度のこと。労使協定の締結が必要な「時間単位年休」とは別の制度のため、「時間単位年休」と「半休」の併用は可能です。また、労働者が半休を取得しても、時間単位年休で取得可能な時間数への影響はありません。

(参考:厚生労働省『改正労働基準法 3.年次有給休暇の時間単位付与』)

早退・遅刻した際、時間単位年休に振り替えることはできる?

労働者が早退・遅刻した際、時間単位年休に振り替えられるかどうかは、企業によって異なります。急病や災害などを理由とした早退・遅刻に限り、「時間単位年休の事後振り替え」を認めている企業も少なくないようです。ただし、有給は原則として労働者からの請求に基づき付与するものであるため、企業が一方的・自動的に有給に振り替えることはできません。労働者が時間単位年休の事後振り替えを希望し、企業がそれに同意した場合のみ、時間単位年休の事後振り替えが可能です。

フレックスタイム制の場合にはどうなる?

フレックスタイム制とは、あらかじめ一定の期間(清算期間)で働く時間の総量を決めた上で、日々の出勤・退勤時間を労働者が自由に決定できる制度で、変形労働時間制の一種とされています。必ず勤務しなければならない時間帯の「コアタイム」と、労働者が自由に設定できる勤務時間帯の「フレキシブルタイム」に分けるのが一般的ですが、どの時間帯に対して時間単位年休を適用するかは、企業の任意です。「コアタイムにのみ、時間単位年休を適用する」ことも、「1日の勤務時間帯全てに、時間単位年休を適用する」こともできます。ただし、「フレックスタイム制では、フレキシブルタイム内のいつ出退勤するかは労働者の裁量に委ねられている」点を考慮し、「コアタイムにのみ、時間単位年休を適用する」という企業が多いようです。

また、フレックスタイム制の場合、1日の所定労働時間数が決まっていないため、1日分の有給休暇が何時間分に相当するのかを決める必要があります。清算期間における1日平均所定労働時間を基準に設定しましょう。

(参考:『フレックスタイム制を簡単解説!調査に基づく84社の実態も紹介』)

時間単位年休の管理もしっかりと行いましょう

時間単位年休を導入する場合、「有給をどのくらい使ったか」「どのくらい有給が残っているか」の管理が、従来よりも複雑になります。有給の管理がしっかりできていないと、「年5日の有給取得義務を守れているかどうかが把握できない」「翌年度への繰越日数を間違えてしまう」といった事態にもつながりかねません。正しく有給を管理できるよう、自動で「取得日数・時間の合計」や「残日数・時間」などが計算できるフォーマットを使用するとよいでしょう。

時間単位年休に対応した「年次有給休暇管理簿フォーマット」はこちらからダウンロード可能ですので、ご活用ください。

時間単位年休を積極的に導入している企業

時間単位年休を積極的に導入している企業をご紹介します。

医療機器メーカーのテルモ株式会社には、事由を問わず全社員が1時間単位で休暇取得できる「時間単位有給休暇」があります。このほかにも、「半日有給休暇」や「時差勤務」などさまざまな制度を整備している点が評価され、東京都主催の2017年度「がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰」において、最高位の優良賞を受賞しました。

花王株式会社は、「ダイバーシティ&インクルージョン」を推進する取り組みの一環として、「時間単位休暇制度」を導入しています。多様で柔軟な働き方を推進するため、「コアタイムなしのフレックスタイム制」や「時短勤務」「在宅勤務制度」なども整備。こうした取り組みが評価され、2021年には「女性活躍推進に優れた上場企業」として、経済産業省および東京証券取引所より「準なでしこ」に選定されました。

(参考:テルモ株式会社『テルモ、東京都のがん就労支援表彰で最高位の「優良賞」を受賞』)

(参考:花王株式会社『女性活躍推進企業として「準なでしこ」に選定』)

まとめ

時間単位年休を導入する場合、就業規則へ規定後、労使協定を締結します。「対象者」や「時間単位年休の日数」「時間単位年休1日の時間数」などを、労使協定や就業規則に明記しましょう。中抜けや繰り越しの可否といった運用ルールを正しく理解した上で時間単位年休を導入し、「有給取得率の向上」や「企業の社会的価値の向上」につなげてみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、編集/d’s JOURNAL編集部)

【Word版】時間単位年休労使協定

資料をダウンロード