【RJP & STARモデル】選考の質を劇的に向上させて「採りたい人」を採りきるウラワザ

新型コロナウイルスの感染拡大により、ビジネスはもちろん、人事業務もすっかりと様変わりしました。当初こそ戸惑いもありましたが、最近ではオンライン面接の一般化などにより、平静を取り戻しているように見えます。そこで改めて、ウイズ・アフターコロナ禍における採用のトレンドならびに対策、そして選考の質を劇的に変えていく理論についてご紹介。解説は、HRディレクション・パートナーズ(本社:東京都国分寺市)の代表取締役、平尾英治氏(以下、平尾氏)がお届けします。

入社前に会社のありのままの情報を正確に伝える

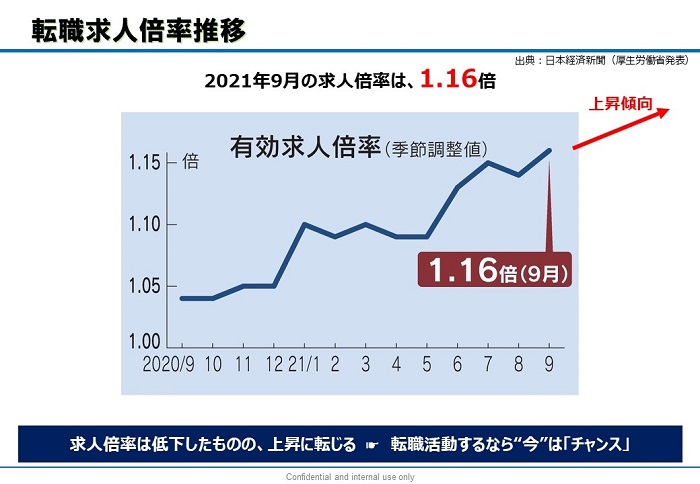

厚生労働省も正式にアナウンスしているとおり、求人倍率は微増傾向にあります。実際に、企業の人事・採用担当者に採用状況を聞くと、「コロナ禍以前に戻っている」と答える場合が多く、採用活動は以前のように優秀な人材を獲得すべく競合が激しくなってきています。そしてこの傾向は、この先も続いていくと見られています。

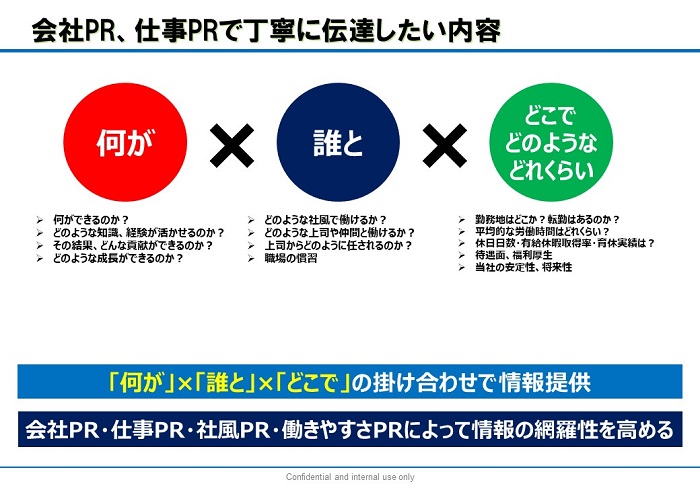

では、このような厳しい状況下で採用を成功させるには、どうすればよいのでしょうか。それにはまず、採用候補者に的確な情報を提供することが重要になってきます。情報は大きく分けて「何が」「誰と」「どこで、どのような、どれくらい」の3つがあります。

「何が」は、仕事内容はもちろん、プロセスやポジション、活かせるスキルを含みます。さらには、仕事を進めていくとどのような経験や知識が得られて、成長・スキルアップできるのかといった情報も併せて伝えていくことです。

「誰と」は、実際に働いている仲間や上司の属性・タイプといった、職場や会社の雰囲気です。会議やそのほかのコミュニケーションの頻度など、カルチャーや価値観と呼ばれている情報を提供します。

「どこで、どのような、どれくらい」では、勤務地、勤務時間、有給休暇の取得状況といった福利厚生などといった労働条件を伝えます。「今働いている職場・会社の将来が不安」といった採用候補者の声を、会社の安定性や将来像を先に伝えることで、不安払しょくや入社意向醸成などにも効果を発揮します。中長期計画などを明確に示し、これからの会社の成長戦略や未来の姿、ビジョンを明確に伝えることで、より安心感を持ってもらうということです。

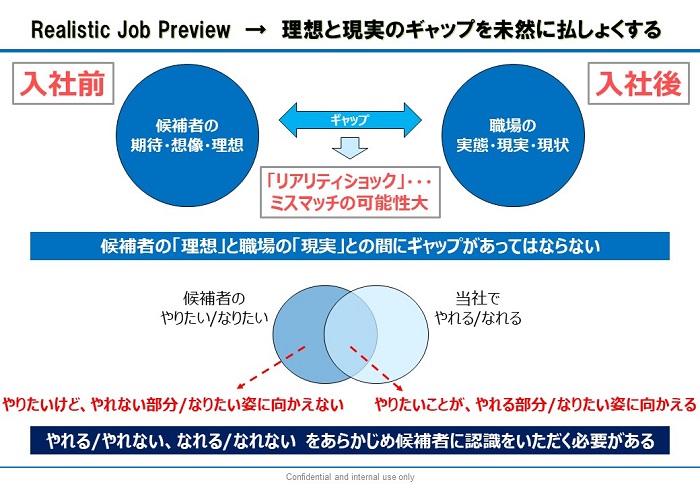

重要なことは、今の会社のありのままの姿を、うそ偽りなく正直に伝えることです。これは「RJP(Realistic Job Preview)理論」と呼ばれる手法で、「現実的な仕事情報の事前開示」と直訳されますが、まさにそのとおりの内容です。

たとえば、会社の業績が厳しい状況であったとしても、包み隠さずにありのままを伝えましょう。なぜなら業績が芳しくないからこそ、「あなたのような優秀な人材を迎え入れて立て直しがしたい」と、逆に誠意のアプローチができるからです。

「入社初日からリカバリープランの策定などをお願いしたいと考えている」など、ミッションをあらかじめ伝えることも良いでしょう。採用意図を正直に伝えることで、入社後の「こんなはずじゃなかった」を防げます。

また、提示した業務の是非を判断するのはあくまで求職者であり、会社側ではありません。「よし、自分が会社を立て直してやろう!」と意気込む方もいるでしょうし、逆にネガティブになる人もいるでしょう。

ですから求職者にセルフスクリーニングしてもらうことで、たとえ面接段階で離脱したとしても、採用プロセスとしては成功であったと言えます。いわゆる入社後ギャップを覚え、離職するケースを未然に防止する施策になったわけですから。

入社後ギャップはほかにも、「もっとやりがいのある仕事だと思っていた」、あるいは「思ったよりもハードだった」などがあります。そのような仕事の内容や裁量の大小、労働条件の相違についても同様です。だからこそしっかりと、正しい情報を事前に伝えておくことが重要なのです。

オンラインでいかに情報提供できるかが他社との差別化になる

会社説明会やインターンシップ、若手社員との交流会、カジュアル面談などは、すっかりオンラインのスタイルが定着しました。新卒においては、このようなオンラインを活用した活動で、会社の魅力や特徴、事実を伝えていけばよいでしょう。

一方で、中途採用においては注意が必要です。というのも、転職を検討しているということは、現在の会社に対してミスマッチを感じている状況だと考えられるからです。そのため、次の会社ではミスマッチを避けたいと考えている採用候補者が大半のため、応募時点でかなり慎重になっているからです。

中には本人がミスマッチに気づいていない場合もありますから、企業側から的確に情報提供することで、応募を喚起していく必要があります。

特に中途採用の応募者にとっては、対面での面談に割く時間を捻出することが難しい場合もあります。手軽に情報収集を行えるWeb発信やオンラインでのカジュアル面談を、積極的に活用しましょう。

またWebを活用することで、遠方在住の人材を取り込み易くなるため、母集団や応募数が圧倒的に増えるメリットがあります。

一方で、Webによる情報提供はリアルに比べてイメージが湧きづらいというデメリットもあります。そこで、できる限り多くの情報を盛り込むことで、実際の会社の状況を理解してもらえるように努めます。

たとえば人事・採用担当者が社内や工場の様子を撮影し、その動画をショートムービーにして、YouTubeなどにアップしても良いでしょう。単なる会社紹介ではなく、食堂で実際に出されているランチのメニューや値段、働いているメンバーや会議の様子といった点まで、実際に会社訪問した際に体験できるような生の情報を出来るだけ盛り込むのがポイントです。

ほかにもカジュアル面談の様子、最寄り駅から会社までの道のりや雰囲気、どんな人たちが歩いていて、会社までどのようなお店が並んでいるのか――。伝えるべき情報はいくらでもあります。

ただし、多くの情報をアップしたとしても、採用候補者の知りたい情報とズレていては効果がありません。カジュアル面談などを通じて求職者がどのような情報を求めているかを把握し、それらを反映させることもポイントとなります。

たとえば、採用候補者のヒアリングから、これまでの職場での人間関係によるミスマッチが原因だったと割り出せたら…。自社の職場の雰囲気やコミュニティー、交流の具合などを伝えても良いでしょう。いずれにしても採用候補者の内なるニーズにどれだけ応えられるかが重要なのです。

もう一つのポイントは、情報は一度に出さず、少しずつ伝えていくこと。なぜなら応募する人が自社のことをまだよく理解していなかったり、応募するかで迷っている段階で、まとめて多くの情報を提供してしまうと、受け取った側は戸惑ったり、引いてしまったり、嫌になってしまったり、応募離脱する可能性が十分にあるからです。

そこで情報は小出しに、ステップごとで的確な内容を、適切なメンバーが伝えていくことをお勧めします。採用候補者が会社に抱いていたイメージや聞きたいと思っていた疑問を、少しずつ腹落ちさせていくイメージです。

このような事前の情報開示による採用活動が隆盛していることもあってか、最近では以前と比べて面接回数の総数が減っている傾向にあるようです。現在ではオンラインで2回、最終のリアル面接で1回、合計3回実施が一般的となっています。

さまざまな階層や部署に協力してもらう

会社でさまざまな階層のメンバーに協力してもらいながら、採用を進めていくことも重要です。このような採用スタイルを「スクラム採用」と名付け、推奨しています。人事・採用担当者は、多数のメンバーを束ねるオーケストラの指揮者のような存在になるべきです。

ではどのように指揮を奮っていけばよいでしょうか。

具体的には、Web説明会では若手メンバーをアサインして、職場の雰囲気をざっくばらんに話してもらいます。またカジュアル面談では、労働条件を配属予定の部門メンバーが登場して伝えます。

さらに、一次面接では、仕事内容の詳細や、先ほど説明したような仕事を進めていく上での課題や苦労を、部門長などに同席してもらい、情報はオープンに伝えてもらいます。

そして最終面接では、役員が登場して、これも先の繰り返しになりますが、候補者に期待することや、会社の将来像などについて伝えてもらいます。そうして晴れて内定に進んだ時点で、改めて人事が登場し、福利厚生などの条件面をしっかりと対話していくわけです。

それぞれのフェーズで役割を分け、社員一丸となって採用活動に臨んでいく――。その上で、伝える情報もオープンかつ段階的に進めていくのが理想です。もちろん事前にそれぞれが伝えるコアな内容や情報は採用・面談担当者間で共有しておくようにしましょう。

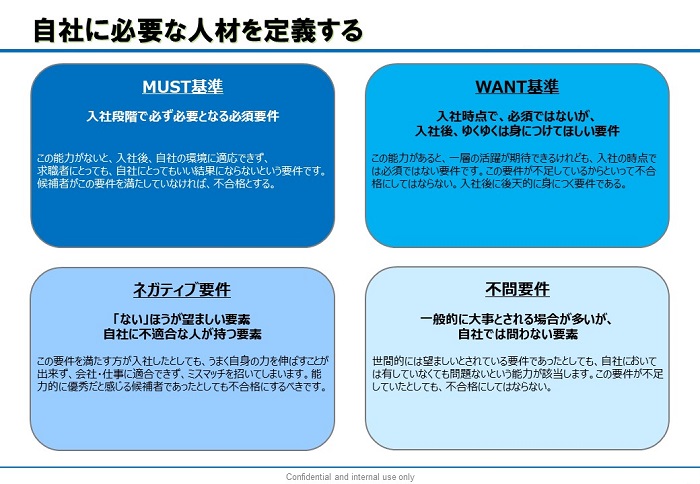

さて、採用基準についてもお話ししましょう。基準は、担当者の好みや属性によって違いが出ないよう明確に言語化し、ドキュメント化しておく必要があります。

具体的には、入社段階で必須な「MUST基準」、また採用段階では必須ではないもののいずれは身につけてもらいたい「WANT基準」などを設定することです。そのほかにも、無い方が望ましい「ネガティブ要件」、あるいは逆に、一般的には重要だと捉えられていても、自社にとっては重要ではない「不問要件」などがあればこちらも明記します。

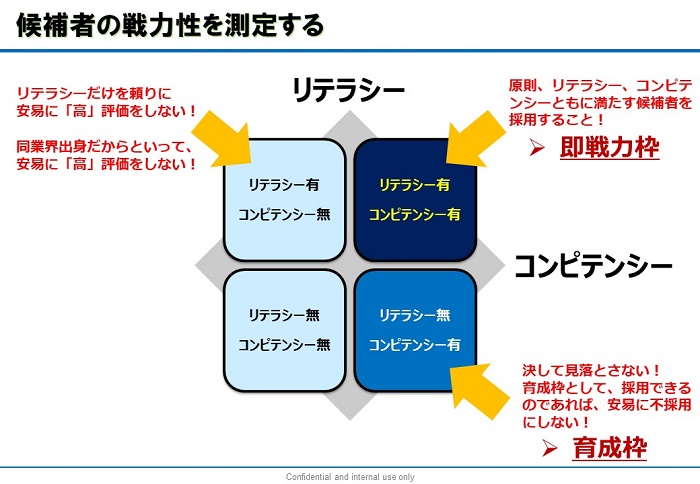

さらに候補者の能力を「リテラシー」「コンピテンシー」の2つに分けることもポイントです。リテラシーは知識、経験、専門性、資格などの、後から身につけられる可能性が大きい基準です。経理職で説明すれば、簿記2級、会計ソフトの経験などがそれに相当します。

一方、コンピテンシーは、能力、スキル、原動力、源泉、動機など、ビジネス基盤全般に必要な能力であり、エンジンとも言えるでしょう。同じく経理職で説明すれば、慎重性、チームワーク、タフさ、業務改善スキルなどが相当します。

それぞれの採用候補者に対して、リテラシーとコンピテンシーを測り、前述の通り自社で設けた基準と重ねます。もちろんリテラシー、コンピテンシーのどちらの条件も満たしている候補者がベストですが、そのような人材はいわゆるハイパフォーマーであり、絶対数は多くありません。

ですから、コンピテンシーの要件を満たしているものの、求めているリテラシーを現時点で持っていないと判断された人材がいたとしても、むやみに不採用にするのではなく、育成枠として登用できないか検討ができます。

即戦力枠、育成枠をあらかじめ設けて、それぞれに見合った基準を言語化し、採用を進める流れでも構いません。

採用で注意すべきなのは、「採用候補者の戦力性を測定する」(上記図)の左上ブロックにカテゴライズされる「リテラシーは満たしているが、コンピテンシーが低い」人材です。行動の根幹となるエンジンがないので、入社後のパフォーマンスにおいてミスマッチしてしまう可能性があるからです。

そのため、さまざまな考え方はあると思いますが、右下ブロックの、リテラシーが低くてもコンピテンシーを満たしている「育成枠」人材の方が採用価値は高いと考えて良いかもしれません。

リテラシーについては、応募書類や面接での一問一答で、ある程度分かります。ただし、コンピテンシーは一問一答だけで判断するには難しいという特徴があります。そのため、掘り下げて質問していくことが必要でしょう。

結果(成果)を鵜呑みにしない~STARモデルを活用する

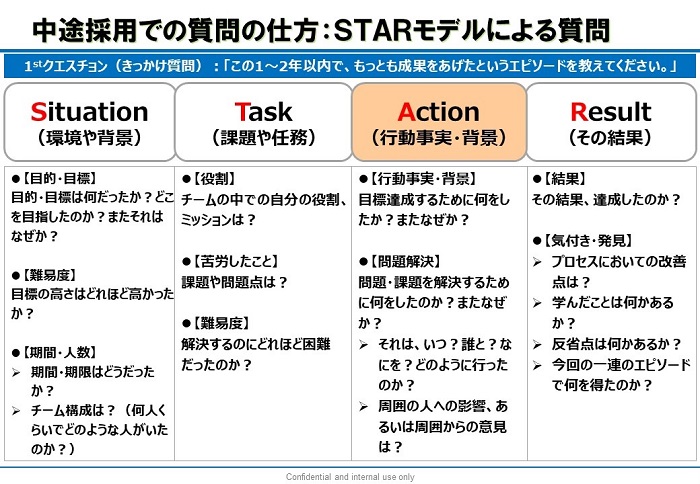

面接でコンピテンシーを測るための代表的な質問や聞き方のポイントがあるので、ご紹介します。きっかけとなる質問は「この1~2年以内で、もっとも成果を上げたエピソードを教えてください」です。聞き方は「STARモデル」という手法で行います。

STARとは以下の頭文字です。

・Situation(環境や背景)

・Task(課題や任務)

・Action(行動事実・背景)

・Result(結果)

具体的な進め方としては、目標、役割、苦労などのエピソードを聞きながら、実際にどのような行動で解決したのか。また、それらをいつ、誰と、どのように進めていったのか。これらの行動プロセスを事細かく聞いていきます。

そうして、先述の言語化された採用基準と照らし合わせていくことで、採用を判断します。中でも重要な指標はAction(行動事実・背景)です。

一方で、Result(結果)だけに注視することのないように気をつけます。Result(結果)は外的要因などにより、「たまたま良い成果が出た」という不安定要素を含むケースが往々にしてあるからです。

あくまで、ほかの指標と関連した上で、Result(結果)が出ているのかどうかを、特にハイパフォーマー採用の場合はしっかりと確認していく必要があるでしょう。逆に、新卒の場合はResult(結果)を度外視しても構わないと考えています。

【取材後記】

選考プロセスや体制を整える際に重要になってくる「RJP理論」や「STARモデル」を採り入れることで劇的に選考のスタイルの質が上がること、ご理解いただけたでしょうか。以下は、本日ご紹介した手法を取り入れた企業の人事担当者から、実際に届いている声です。

「採用に導入した結果、早期の離職率が低くなりました」

「これまでは一問一答型の面接方式であったため、表面的な情報しか得られませんでしたが、STARモデルを導入することでコンピテンシーを測れるようになりました」

「リテラシー、コンピテンシーなどの採用基準を明確にしたことで、面接官により採用基準が異なるケースがなくなりました」――ほか多数。

ぜひ採用・選考の体制に取り入れてもらえればと思います。

取材・文/鈴政武尊・杉山忠義、編集/鈴政武尊・d’s journal編集部

【関連記事】

□ 採用候補者を惹きつけ、入社意向を高める面接とは?【面接講座1】

□ 採用候補者を「見抜く」ためのノウハウと質問例とは?【面接講座2】

□ 【面接質問付き】実績を盛られるのは当たり前!?「事実を見抜く面接官」になる方法

【関連資料】

□ 【採用コンサルタント監修】ハイキャリア求人票のつくりかた~良い事例・悪い事例~

□ コンピテンシー評価シート【サンプル】

□ コンピテンシー項目一覧【サンプル】