レジリエンスとは?ビジネスでの意味と高める方法を解説

d’s JOURNAL編集部

レジリエンスとは、「回復力」や「復元力」を意味する英単語のことで、近年ではビジネスの場でも、「精神的回復力」を表す言葉として使われています。

組織の成長のためにレジリエンスに目を向けても、何をしたらよいのかわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、レジリエンスを簡単に理解できるよう、意味や重要性をわかりやすく解説します。

企業のレジリエンスを向上させたいご担当者さまは、ぜひご確認ください。

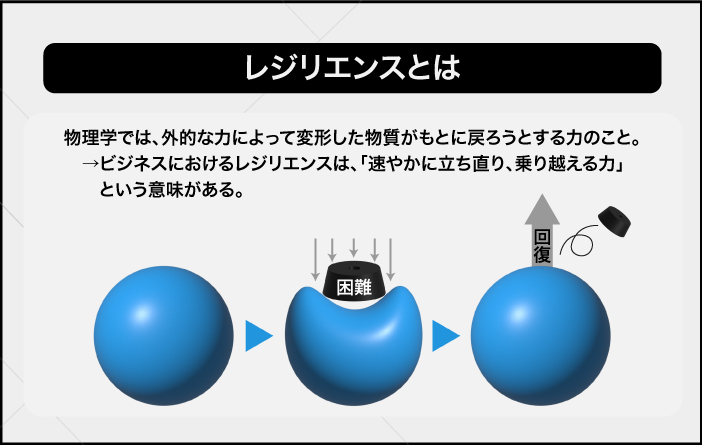

レジリエンスとは

回復力や復元力を意味するレジリエンスは、「困難をしなやかに乗り越え回復する力」として、ビジネスの分野で注目されています。

また、心理学の分野では、強いストレスを受けた際の精神的回復力を指す言葉として使われます。

ちなみにレジリエンスの対義語は、脆弱性を意味する「Vulnerability(ヴァルネラビリティ)」です。

仕事や人間関係など、日常生活の中で強いストレスを受けた経験が誰しも一度はあるのではないでしょうか。

そのような、さまざまな状況にうまく向き合いながら成長する能力を、レジリエンスという言葉で表現しているのです。

各分野でのレジリエンスの意味

レジリエンスという言葉は、あまり浸透していないかもしれませんが、実はあらゆる分野で使用されています。

そこでここからは、それぞれの分野におけるレジリエンスの意味を解説します。

ビジネスでのレジリエンスの意味

ビジネスにおけるレジリエンスは、「速やかに立ち直り、乗り越える力」という意味で使われるケースが多いといえます。個々の従業員や組織全体がトラブルに見舞われたときに発揮される力を指し、危機への対応力を表す言葉だと考えられています。

ビジネスシーンにおいては、事前に予測ができない事態が生じることは珍しくないため、トラブルをきっかけとしてさらなる成長につなげていくことが重要です。

組織レジリエンスの意味

組織レジリエンスとは、外部環境の変化や災害などによってもたらされるリスクや困難を乗り越え、組織として適応する能力のことを指します。

ビジネスを行ううえで、外部環境の変化やインターネット上での風評被害など、予期せぬトラブルはつきものです。

そしてこういった事態が起きたときに、すばやく立て直せる対応力が組織には求められます。

したがって、組織としてそうしたトラブルに迅速に対応するためには、企業全体の組織レジリエンスを高める必要があるのです。

災害レジリエンスの意味

災害レジリエンスとは、災害が起こった際の被害や損害から復興する力のことです。

万が一災害が起きて都市機能に損害が生じても、早急に機能回復ができるよう、企業として事前に準備しておくことが大切だと考えられています。

環境レジリエンスの意味

環境レジリエンスには、「気候変動レジリエンス」と「生態学的レジリエンス」の2種類があります。

気候変動レジリエンスは、地球温暖化による環境変化への適応能力や復元力を表します。

企業がこのレジリエンスを高めるためには、BCP(事業継続計画)の策定を行うことが大切です。

BCPをあらかじめ策定しておけば、万が一災害に巻き込まれたとしても、企業の被害を最小限に抑えて事業を継続させられるからです。

また、生態学的レジリエンスは、自然生態系の自己組織化能力や復元力を示す言葉です。

生態学的レジリエンスは、人間活動の拡大における動物の生息地の分断化や、縮小化などによって減少します。

これらのレジリエンスを高めるために企業ができることには、地球温暖化防止対策への取り組みが挙げられます。

サイバーレジリエンスの意味

サイバーレジリエンスとは、システムに対する攻撃や侵害を受けたあとの適応能力や、回復力を意味します。

企業を経営していく中で、サイバー攻撃への対策は欠かせません。

したがって、サイバー攻撃を受けた場合の対応を日ごろから想定し、レジリエンスを高めておきましょう。

レジリエンスがビジネスで注目される理由

ビジネスの領域において、レジリエンスが注目されている背景には、「VUCA(ブーカ)」の時代が到来したことが大きく関係しています。VUCA時代とは社会環境が目まぐるしく変化し、将来が不透明で予測困難な状態が続く時代のことです。

先行きが見えないビジネス環境にあっては、既存の価値観やビジネスモデルが通用しなくなる場面も訪れるでしょう。こうしたフェーズにおいては、単に困難を避けることのみに重きを置いたリスクマネジメントだけでなく、「困難を柔軟に乗り越えていくしなやかさ・強靭さ」が重要となります。

そのため、企業組織としてのレジリエンスに注目が集まっているのです。一方、個人の次元においても、職場における健康経営の重要性が高まるとともに、レジリエンスへの関心が深まっています。

ストレスフルな現代の労働環境では、メンタルヘルス対策としてレジリエンスを高めることが重要であると考えられています。

レジリエンスが高い人の特徴

従業員一人ひとりのレジリエンスに目を向け、長所を活かすと、企業としてさらなる成長が期待できます。

ここでは企業にとって魅力的な、レジリエンスが向上している人の特徴を紹介します。

多様な考え方ができる

レジリエンスが高い人の特徴は、多様な考え方が身についている点です。

トラブルが起こったときでも、一つの考え方にとらわれることなく対応できるので、あらゆる逆境に立ち向かえます。

たとえば未経験の業務でミスしてしまった際、レジリエンスが高い人であれば「今後はどう対策したらいいのか」と、ポジティブに考えて困難を乗り越えます。

また、柔軟な発想も得意なので、急な環境変化にも強く、あらゆる逆境に立ち向かうことが可能です。

感情をコントロールできる

自分の感情を思いのままにコントロールすることが可能で、思考が柔軟なのも、レジリエンスが高い人の特徴です。

仕事でミスやトラブルを起こしても、メンタルの回復が早いため、業務効率や成果に影響は出ません。

つまり、一時の感情に動かされることなく、仕事の本質と向き合えるのです。

また、レジリエンスが高ければ多様な考え方ができるので、さまざまなストレスの対処法ももち合わせています。

自分にも周りの人にも優しい

レジリエンスが高い人は、自分だけではなく他人にも優しいため、相手の感情や立場を尊重して動いてくれます。

マネジメントにおいても相手のことを理解し、考えを否定しません。

また、こういった人はチームの結束力を高めてくれるので、組織にとって非常に重要な存在となります。

楽観的な考え方ができる

レジリエンスが高いと心や思考が柔軟になるため、あらゆる状況を肯定的に捉えることが可能です。

楽観的に考える力が身につけば、仕事で思うような成果につながらなくても、過度に自分を責めなくなります。

さらに、「大丈夫!なんとかなる!」というポジティブな気持ちで行動できるため、さまざまな物事にも自主的に挑戦してくれます。

良好な人間関係を築ける

普段から上司や同僚とコミュニケーションをたくさんとり、周囲と良好な人間関係を築けているのも、レジリエンスが高い人の特徴です。

したがって上司や取引先など、ビジネスシーンで関わる方々と、良好な関係を構築できます。

粘り強い

レジリエンスが高い人は、チャレンジしていく中で困難や課題に直面しても、すぐに「無理だ…」と諦めることなく、果敢に物事に取り組みます。

したがって、レジリエンスが高い人であれば困難な状況でも、一つひとつの仕事に向き合い、常に結果を出しつづけてくれます。

自尊感情と自己効力感が強い

レジリエンスが高いと、自尊感情と自己効力感も比例して強くなります。

まず自尊感情とは、ありのままの自分自身を肯定的に評価している状態のことです。

自尊感情が強い人は自分の能力を信じているので、他者と比較する思考がなく、仕事でも主体的に動いてくれます。

また、自己効力感は「自分の能力を信じ、目標達成が可能であると感じる心理状態」です。

よりわかりやすく表現すると、「自分ならできる、きっとうまくいく!」と思える認知状態のことです。

自己効力感が強い人は、多大なストレスがかかる状況でも逆境に立ち向かい、その後の心の回復も早いといわれています。

自尊感情と自己効力感が強い人は、自分の能力を信じているため、困難な状況でも常にモチベーションが高いまま、あらゆる物事に挑戦します。

自責思考である

レジリエンスが高い人は、問題が生じた際、まずは自分に非があるのではないかと考えます。

自責思考の人は、チームの仕事の結果に対しても常に自分事として捉え、思考するのがもち味です。

そのため次に向けての改善が早く、一つひとつの業務に積極的に取り組んでくれます。

しかし自責思考が強いと、かえって精神的に追い込まれたり、ストレスフルな状態が続いたりするので、組織やチームで支え合うような環境を構築することが大切です。

レジリエンスが低い人の特徴

ここからは反対に、レジリエンスが低い人の特徴を紹介します。

現在、社内に以下のような特徴がみられる従業員がいる場合、レジリエンスを高められるようサポートすることが大切です。

切り替えができない

レジリエンスが低い人は、一つの失敗や悩みにとらわれやすく、気持ちの切り替えがスムーズにできません。

たとえば上司に怒られたり、同僚に嫌なことを言われたりすると、そのときのネガティブな気持ちを長期間引きずります。

その状態が続くと、本人がもっている本来のパフォーマンスが発揮されなくなるため、仕事への自信や意欲にも影響が出てしまいます。

常に一喜一憂する

その場の感情や周囲の反応に振り回されて一喜一憂してしまう人は、レジリエンスが低いといえます。

こういった状況が続くと、本質を捉えることが難しくなり、仕事に対する本人の意欲も低下します。

また、些細な出来事に翻弄されること自体がストレスにつながるので、業務への取り組みも消極的になるでしょう。

自分にも人にも厳しい

レジリエンスが低い人は考え方が否定的で、自分にはもちろん、他人にも厳しい傾向にあります。

仕事でも「なんでこんなこともできないんだろう…」と思ってしまい、他人に厳しくあたります。

また、自分の中にある物差しで他人を評価するため、仕事ができない相手を見下したり、傷つけるような言葉を発したりするのも特徴です。

諦めるのが早い

チャレンジできる状況であっても、ちょっとした失敗や気分の落ち込みなど、さまざまな理由をつけて早々に諦めてしまうのも、レジリエンスが低い人として挙げられます。

その結果、決めたことを最後までやりきれなかったり、成功体験が蓄積されなかったりして、よりマイナス思考に陥ります。

そうなると、ますます無力感が強くなって諦め癖もつき、レジリエンスも低下するといった悪循環につながってしまうのです。

完璧主義者である

レジリエンスが低い人の中には、失敗を許さない完璧主義者も存在します。

そのような人は安定性や安全性を求める傾向が強いため、100%成功するという確証がないと、なかなか挑戦しません。

なぜなら、挑戦して失敗してしまった状況が、自分にとって非常に耐えがたいものとなるためです。

また、新しい業務に挑戦すること自体も避けるので、成長の見込みがなく、企業にとって利益をもたらさない人材になりえます。

他責思考が強い

新しいことに挑戦して失敗したとき、常に人のせいにする他責思考が強いと、受け身の姿勢で物事に取り組むようになってしまいます。

このようにレジリエンスが低い人は、仕事に対しても当事者意識が薄く、責任感が希薄な傾向にあるので、同じミスを繰り返してしまうかもしれません。

他責思考の主な原因は、自己肯定感の低さです。

自己肯定感が低いと、他人の言動を常に否定的に受け止めてしまうため、心が傷つかないように、「私は悪くない」という防衛本能がはたらきます。

なお、他責思考にはストレスを軽減させる効果や、俯瞰的に問題を捉える能力が備わっているので、失敗やトラブルの原因も、客観的な視点で考えられます。

そのため、自責思考と上手に使い分けられるように、本人のレジリエンスを高めていくことが大切です。

レジリエンスと関連する言葉

レジリエンスの意味を正しく理解するには、関連する言葉の意味についても押さえておく必要があります。それぞれの言葉との意味の違いを解説します。

メンタルヘルスとレジリエンスの違い

レジリエンスと同時に用いられることが多い「メンタルヘルス」は、精神的な健康を意味する用語です。従業員の定着率や生産性に密接に関連するテーマであることから、近年ではメンタルヘルスの維持・向上を重視する企業が増えています。

メンタルヘルスが精神の状態を表わす言葉であるのに対して、レジリエンスは困難やストレスに対処する力のことを指しているという違いがあります。

ストレス耐性とレジリエンスの違い

ストレス耐性とは、精神的な部分で負荷のかかるストレスに耐える力を指す言葉です。ストレス耐性が高ければ、多少の困難に遭遇しても動じることなく、乗り越えるための策や方法を前向きに検討できます。

ストレス耐性という言葉は、心の耐久力を表わす言葉ですが、レジリエンスはそもそも原因となるストレスをはねのける力です。

(参考:『ストレス耐性とは?従業員のストレス耐性を高めるためのポイントと注意点』)

ストレスコーピングとレジリエンスの違い

ストレスコーピングは困難な状況を「切り抜ける」「うまく対処する」といった意味を持ちます。レジリエンスを高めるとともに、ストレスコーピングによりストレスの処理能力を向上させることで、より逆境に強い個人・組織の確立が可能となります。

ストレスの多い状況から抜け出すという意味において、ストレスコーピングとレジリエンスの言葉に大きな違いはありません。

(参考:『コーピングとは|3種類の手法と企業でのストレス対策を解説』)

ハーディネスとレジリエンスの違い

ハーディネスとは、強いストレスを受けても健康な状態を維持する力のことであり、平たくいえばストレスに対する防御力です。ハーディネスが「ストレスそのものを感じにくい」「受けても心への影響が小さい」といった性質を指しているのに対し、レジリエンスはストレスのダメージから回復する力を指しているのが両者の違いです。

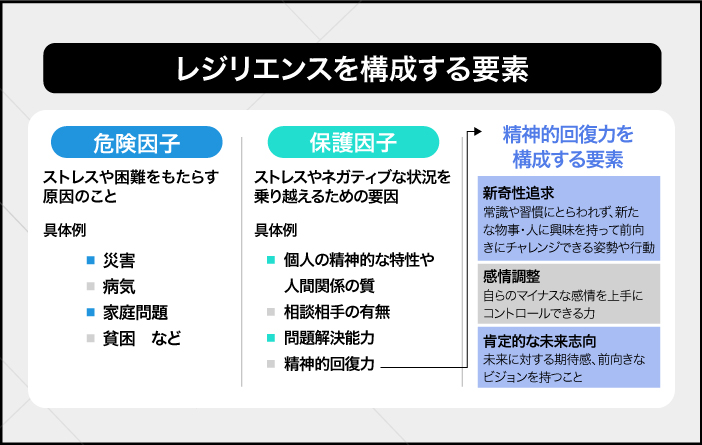

レジリエンスを構成する要素

これまで見てきたように、レジリエンスとは単に精神的な強さを意味する言葉ではありません。ここでは、どのような要素がレジリエンスの構築につながるのかについて、2つのテーマに分けて見ていきましょう。

レジリエンスの「危険因子」と「保護因子」

「危険因子」と「保護因子」という2つの因子が、レジリエンスには関係していると考えられています。危険因子とは、災害や病気、家庭問題、貧困といったストレスや困難をもたらす原因のことです。

一方、保護因子とはストレスやネガティブな状況を乗り越えるための要因を指します。具体的には、個人の精神的な特性や人間関係の質、相談相手の有無、問題解決能力などが該当します。

レジリエンスを高めるためには、保護因子に着目して必要に応じた改善を図ることが大切です。

レジリエンスを導く「精神回復力」と「資質的要因と獲得的要因」

心理学の研究によれば、レジリエンスを導く個人内の保護因子を「精神的回復力」と定義し、次の3つの因子で構成されているとしています。

精神的回復力を構成する因子

・新奇性追求:常識や習慣にとらわれず、新たな物事・人に興味を持って前向きにチャレンジできる姿勢や行動

・感情調整:自らのマイナスな感情を上手にコントロールできる力

・肯定的な未来志向:未来に対する期待感、前向きなビジョンを持つこと

また、レジリエンスに関連した要素を「資質的要因」と「獲得的要因」の2つに分けた考え方も研究されています。前者は生まれ持った資質のことであり、後者は後天的に獲得しやすい特性のことです。

資質的要因と獲得的要因の例

資質的要因

・社交性:他者に対する不安や恐怖が少なく、積極的にコミュニケーションを図れる力

・楽観性:将来に対して不安を持たず、肯定的な期待を抱いて行動できる力

・行動力:積極性と忍耐力によって目標に向かって努力・実行できる力

・統御力:衝動性が少なくネガティブな感情やバイオリズムに振り回されずにコントロールできる力

獲得的要因

・自己理解:自分の考えや自身について理解し、特性に合った行動が起こせる

力

・他者理解:他者の心理を理解し受容する力

・問題解決志向:状況を改善するために積極的に解決しようとし、主体的に解決方法を学ぼうとする力

レジリエンスを向上させるためには、先天的な資質的要因だけに頼るのではなく、獲得的要因にも目を向けることが重要だといえます。

企業がレジリエンスを向上させるメリット

企業にとって、レジリエンスを向上させる取り組みにはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは4つの効果についてご紹介します。

従業員のメンタルヘルス対策につながる

個人のレジリエンス向上を図ることで、従業員のメンタルヘルスによい影響がもたらされます。職場においては、例えば配置転換や環境の変化がストレス要因となり、心身のバランスを崩してしまうケースも考えられます。

VUCAの時代にあっては、こうした急な配置転換や業務内容の変化といった環境の変動が、それまで以上に起こりやすくなるでしょう。従業員のレジリエンスが高まることで、ストレスをしなやかに乗り越える力が高まり、変化に対して柔軟に対応できるようになります。

環境に左右されずにメンタルヘルスを維持できれば、離職の防止や生産性の向上が期待できます。

目標を達成する力が向上する

従業員のレジリエンスが向上することで、失敗などを恐れずに、難易度の高い目標を達成していこうという気持ちが高まるのも重要な効果です。変化や困難に直面しても、自分なら乗り越えていけるという自信が身につくため、目標を達成する力が向上するのです。

社会の変化に対応しやすくなる

組織としてのレジリエンスが向上すれば、社会の変化に飲まれず、前向きに対応していける力が身につきます。事業環境が大きく変化する時代において、企業が持続的な成長を遂げていくためには、変化への備えやリスクの管理が重要です。

いざ大きな困難が訪れたとき、目の前で起こっている状況を冷静に受け止められなければ、正しい意思決定を行うことはできません。例えば、主力となってきた事業のニーズが激減した際に、レジリエンスが十分でなければダメージをきちんと回復できず、やがて競争力を失う原因となる恐れがあります。

従業員や組織としてのレジリエンスが高ければ、各メンバーやチーム、部門が失敗を恐れずに挑戦できるため、自然とイノベーション (革新的な技術やアイデアによって新たな価値を生み出すこと)が生まれやすい環境が整えられていくでしょう。

外部からの評価を高められる

企業としてのレジリエンスは、顧客や投資家などにとって重要な評価指標の一つとなります。レジリエンスに関する能力や風土が優れている企業は、市場からの信頼を集めやすくなるため、ブランディングや資金力の向上を図りやすくなります。

レジリエンスを測定する4つの尺度

社内のレジリエンスを強化するためには、現状を客観的に分析することからスタートする必要があります。レジリエンスの測り方は多種多様であり、ここでは主な測定方法である4つの尺度を見ていきましょう。

レジリエンススケール

「レジリエンススケール」とは、1993年にGail M. WagnildとHeather M. Youngが考案したレジリエンス尺度のことです。「個人的コンピテンス(Personal Competence)」と「自己と人生の受容(Acceptance of Self and Life)」という2因子25項目で構成された設問を通じてレジリエンスを測定します。

さまざまな年代で使用できるのが特徴であり、整合性や妥当性が高い尺度として知られています。幅広い世代の従業員を抱えている企業に向いているといえます。

精神的回復力尺度

精神的回復力尺度とは、心理学者の小塩真司氏らが2002年に考案した測定尺度です。前述した3つの因子(新奇性追求、感情調整、肯定的な未来志向)に関する合計21項目の設問で構成されており、21項目すべての得点で「精神的回復力」の度合いを測定できるほか、3つの因子それぞれについて個別に得点化も行えます。

質問項目に、新奇性の追求や未来志向に関するものがあるため、新たに事業を展開していくスタートアップ企業やベンチャー企業などで活用できます。

森氏らのレジリエンス尺度

教育心理学者の森敏昭氏らが考案した「森らのレジリエンス尺度」では、自分自身を受け入れる力である「I am因子」、問題解決力である「I can因子」、他者との信頼関係構築力である「I have因子」、成長力である「I will/I do因子」の4つの下位因子に分けてレジリエンスを測定します。診断項目は「自分にかなり自信がある」「いやなことがあっても次の日には何とかなりそうな気がする」「私の生き方を誰もわかってくれはしないと思う」といった36項目に分かれており、5段階で評価を行ってそれぞれの因子を分析する手法です。

他の尺度と比べて、質問項目が細かく設定されているので、より本格的にレジリエンスを高めるための取り組みを行いたい企業に向いています。

二次元レジリエンス要因尺度

「二次元レジリエンス要因尺度」とは、お茶の水女子大学の准教授である平野真理氏 らが2010年に考案した測定尺度です。レジリエンス要因について、先にも述べた「資質的要因」と後天的に身につけやすい「獲得的要因」とに分けて捉えた尺度であり、21個の質問項目に対して5段階の評価で回答してもらう方式となっています。

質問項目が絞り込まれているため、レジリエンスに興味があり、短い時間でまずは試しに取り組んでみたいという企業に向いているでしょう。

レジリエンスを向上させる4つの方法

レジリエンスを向上させる方法としては、「個人のレジリエンス」を向上させるアプローチと、「組織のレジリエンス」を向上させるアプローチの2種類が考えられます。ここでは、それぞれの方法について見ていきましょう。

個々の従業員のレジリエンスを高める

個人のレジリエンスを高めるためには、研修などを通じてレジリエンスへの理解を深め、思考のトレーニングを行ってもらう方法が有効です。具体的には、レジリエンスを構成する因子のうち、特に獲得的要因に目を向けて育成を行う方法が考えられます。

どのような考え方や思考の習慣がレジリエンスの強化につながるのか、従業員一人ひとりに正しく理解してもらったうえで、日常生活や業務に落とし込んでいく仕組みづくりを行うことが大切です。

チャレンジしやすい企業文化を醸成する

組織としてのレジリエンスを向上させるには、新しいことに挑戦しやすい企業風土を形成していくことが重要です。社内にミスが許されない雰囲気や挑戦を冷笑する文化があれば、従業員はなかなか思い切った挑戦ができず、レジリエンスを発揮する機会もつくられません。

積極的に挑戦するメンバーを賞賛する仕組みをつくり、ミスや失敗を許容できる職場環境を整えることで、レジリエンスが育つ企業風土が構築されていくのです。また、ミスが発生したときには、そのデータを蓄積して以降の取り組みに活かすという前向きな仕組みを整えれば、個別の従業員にも失敗の適切な捉え方を学んでもらえるようになります。

BCPへの取り組みを行う

「BCP」とは事業継続計画のことであり、災害などが発生した際に事業の中断を回避したり、速やかにシステムを復旧したりするためのプランを指します。企業として災害レジリエンスを高めるためには、BCPの構築にもしっかりと力を入れることが大切です。

また、近年では自然災害だけでなく、サイバー攻撃によるシステム障害などにも備えておく必要があります。これらの要因によって事業がストップすれば、一時的な利益の損失を被るだけでなく、取引停止などの回復不可能な事態に陥ってしまう可能性もあるでしょう。

そこで、BCPでは非常時に向けたガイドラインを整備し、いざというときにどのような意思決定を行うべきなのか、どのように復旧を目指すべきなのかをあらかじめ定めておきます。そのうえで、個別のシステムや業務についてはマニュアルを作成し、速やかに立ち直るための準備を進めることが大切です。

ビジョンや目標を組織に浸透させる

企業全体のレジリエンスを高めるためには、社内全体にビジョンや目標を浸透させることも大切です。急激な環境変化などが起こったときに、真っ先にその影響を受けるのは、現場の従業員であるというケースも少なくありません。

こうした場合にしっかりとビジョンが共有されていなければ、現場の従業員が自信を持って判断することができなくなり、違和感や変化の予兆を見逃してしまう可能性があります。また、仮に異変に気づいていても、声を上げるまでに時間がかかってしまうでしょう。

そうなれば組織全体として変化への対応が遅れ、他社に後れを取ったり、影響が拡大したりとさまざまなデメリットが生じます。現場の従業員にまできちんと企業の方針やビジョンが行き渡っていれば、困難な状況に見舞われてもすぐに異変を察知し、速やかに手を打つことが可能です。

日ごろから「意見を主張しやすい雰囲気をつくる」「こまめに事業のビジョンや目標を共有する」といった地道な取り組みを重ね、組織全体の連携強化を図りましょう。

専門的な知識が習得できる研修を行う

専門的な知識が学べる研修を受けると、従業員一人ひとりのレジリエンスが向上します。

たとえば「ネガティブ思考をポジティブ思考に変換する習慣」や、「ストレスに負けない反発力」などが挙げられます。

グループワークやディスカッションなどを通して、このような能力を従業員一人ひとりに身につけてもらいましょう。

なお、レジリエンスを高める研修を社内独自のやり方で行うと、正しい方法でないために、なかなか習得に至りません。

レジリエンスカウンセラーや、メンタルヘルスカウンセラーなどの有資格者が行う外部セミナーや教育プログラムを活用すれば、効果的にレジリエンスを高められます。

ABCDE理論を活用する

ABCDE理論も、レジリエンスを向上させるうえで大切な要素の一つです。

こちらはネガティブな感情をコントロールするために有効的な考え方のことで、それぞれ以下のような要素が含まれています。

ABCDE理論の要素

A(Activating Event):状況や出来事

B(Belief):Aに対する考え方や受け取り方、ものの見方

C(Consequence):Bの結果に対しての感情や行動

D(Dispute):Bに対する合理的な反論や異議

E(Effect):Dによる思考の変化や結論

こちらのABCDE理論には、ネガティブ思考がポジティブ思考に切り替わる効果があるため、習得すれば常に前向きな行動ができるようになります。

レジリエンスの妨げとなる考え方

実はレジリエンスは、これから紹介する2つの考え方によって妨げられてしまいます。

ABC理論とは?

ABC理論は、人間の感情や行動を分析するための思考の枠組みで、次の3つの要素から成り立っています。

ABC理論の要素

Activating event(出来事)

Belief(信念や認知)

Consequence(感情)

このように、「人間の心理のはたらき方」を表現しているのがABC理論です。

人の感情は、解釈の仕方次第でネガティブにもポジティブにも変わります。

つまり同じ出来事でも、本人の受け止め方によって、その後の感情が大きく左右されるのです。

たとえば、上司から高い目標を設定されたとしましょう。

そのときに「どうせ無理に決まっているのに…」とネガティブに受け取るか、「上司は私に期待しているんだ!」とポジティブに受け取るかどうかで、感情が大きく変わります。

ネガティブに受け取ってしまうと、ストレスを感じ、仕事のモチベーションの低下につながります。

反対にポジティブに受け取れば、さまざまなことに果敢に挑戦することが可能です。

A-C理論とは?

A-C理論とは、Activating event(出来事)とConsequence(感情)の頭文字をとった言葉で、出来事と感情の間にBelief(認知)が介入せず、直結している理論のことです。

先ほど紹介したABC理論では、出来事の受け取り方を変えて、ネガティブになりがちな感情をポジティブにコントロールしていました。

しかしA-C理論では認知の概念が存在しないので、自らの感情をコントロールできません。

自分で意識を変えるという思考自体が存在しないので、結果的に何事にも受け身になる状態に陥ります。

レジリエンスの向上に必要な6つのコンピテンシー

レジリエンスの度合いに個人差はありますが、さまざまな場面に対応していく力というものは本来誰でも備えているものと考えられています。個人が備えているレジリエンスを高めるには、レジリエンスが高い人のコンピテンシー (高いパフォーマンスをあげる人材に共通する行動特性や指向)を理解することが重要です。

ここでは、6つの観点からレジリエンスを高めるためのコンピテンシーを解説します。

(参考:『コンピテンシーとは?意味や評価・面接での使い方とスキルとの違いを解説』)

①自己認識

自己認識とは、自らの考えや感情の動き、行動などを把握する能力のことをいいます。不測のトラブルが発生した際に、自己認識が高い人ほど冷静な対応を行えるでしょう。

日ごろから自分がどのような性格で、何にストレスを感じやすいかなどを理解しておけば、いざというときの対応をスムーズに行えるはずです。自己認識を高めるためには、自らを振り返る時間を設けたり、仕事やプライベートで楽しさや幸せを感じたことをメモに書き出したりしてみましょう。

また、自分自身で考えがまとまらないときは、上司や同僚などからフィードバックをもらうと自己への理解が深まるはずです。

②自制心(セルフコントロール)

レジリエンスが高い人の特徴として、自制心が強いことが挙げられます。ネガティブな感情や思考をうまくコントロールし、前向きな行動につなげていくことがトラブルへの対応として重要です。

どのような事態であっても、ポジティブな思考に変化させられる能力はレジリエンスにおいて大事な要素だといえるでしょう。自制心を高めるには、異なる価値観や考えを受け入れたり、他人との約束を守らなければならない仕組みの中に身を置いたりすることが効果的です。

③現実的楽観性

自らの力で何がコントロールできるかを理解し、具体的な行動につなげていく力が現実的楽観性です。単に楽観的な思考を持つのではなく、問題の解決のために動ける力のことを指します。

自制心が感情面でのコントロールを意味するのに対し、現実的楽観性は行動面でのコントロールを表しているといえます。現実的楽観性を高めるには、考えの異なる他人と一緒に行動する機会をできるだけ増やしてみるとよいでしょう。

④精神的柔軟性

精神的柔軟性とは、置かれている状況をさまざまな角度から把握して、臨機応変な対応ができる能力を指します。1つの考えや解決策だけにとらわれないことで、結果的に最善の選択を行えるケースがあるでしょう。

広い視点で物事を捉えることは、速やかな問題解決につなげる力となります。精神的柔軟性を身につけるには、これまで取り組んだことがない課題を仕事のなかに組み込んでみるとよいでしょう。

⑤自己効力感

自分の強みを的確に把握し、困難に立ち向かっていく力のことを自己効力感といいます。解決が難しい場面であっても、自らの生き方や考え、特性などに沿った行動を取れれば無理のない対応ができる部分があります。

自己効力感が高い人ほど、どのような場面においても自分らしさを失わずに対応できるでしょう。自己効力感を高めるには、今までチャレンジしたことがない課題に挑戦していく機会を設けてみるなどの方法が挙げられます。

⑥人とのつながり

困難が大きいほど、自分一人で解決するのは難しいものです。そのため、レジリエンスが高い人は周りとのつながりを大切にする傾向が見られます。

普段から人とのつながりを重視し、良好な関係を維持する力が備わっていれば、トラブルに見舞われたときに周囲の協力を仰ぎやすくなるでしょう。結果的に、問題への対応を速やかに行えるようになります。

人とのつながりを深めるには、社内において他の部署や異なる職種の人と交流できる場に積極的に参加していくことが大切だといえます。

まとめ

レジリエンスとは、ストレスや困難を柔軟に乗り越えていく回復力を指します。変化の激しい「VUCAの時代」にあって、レジリエンスは働く個人だけでなく、企業や組織においても重要な資質となっていくでしょう。

個人のレジリエンスは生まれ持った資質に左右される面もありますが、トレーニングを通じて後天的に鍛えることも可能です。また、組織におけるレジリエンスも、企業風土や仕組みの改善によって強化を図ることができます。

レジリエンスの意味や構成する要素を正しく理解し、自社でどのように強化を図っていくべきなのかを丁寧に検討してみましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

「レジリエンス(ストレス跳ね返し力)」を見抜く面接質問集

資料をダウンロード