コーピングとは?企業のストレス対策に役立つ種類・やり方・実践例

d’s JOURNAL編集部

ストレスに対処するための行動を意味する「コーピング」。ストレスコーピングとも呼ばれており、日常生活で感じるさまざまなストレスを良い方向に転換させる方法として注目されています。

「コーピングにはどのような手法があるか」「組織内でどのように活用できるのか」など知りたい方もいるでしょう。

この記事では、コーピングの基礎知識をはじめ、コーピングを身に付けるメリットや企業・組織での活用方法などについてご紹介します。

従業員のストレス対処に役立つ「コーピング手法と具体例」資料を無料公開中です。職場でのメンタルヘルス対策にぜひご活用ください。

コーピングとは

コーピング(coping)とは、ストレスに対処するための行動を意味する言葉です。英語で対処する・対応するという意味の「cope」が語源となっています。アメリカの心理学者リチャード・ラザルスによって提唱されました。

コーピングの目的は、「ストレス要因の解決」および「負担の軽減」です。ビジネスシーンでコーピングを活用することで、自身が感じるストレスを管理できるようになり、仕事のパフォーマンス向上やモチベーション維持につながると期待されています。

コーピングは、単に気晴らしや発散といったストレス解消の方法だけではありません。ストレスとどのように向き合うかという「認知」などを経て対処方法を考えることが、コーピングの特徴です。

コーピングで対処するストレスとは

コーピングの対象となるストレスは多岐にわたります。職場での人間関係や業務のプレッシャー、時間的な制約、将来への不安などがその代表です。こうしたストレスの原因となる出来事や環境は「ストレッサー」と呼ばれます。

人はストレッサーを認知すると、防衛反応として心身に変化が起こります。このときに起こる変化は、気分が落ち込む、怒りっぽくなる、集中力が低下する、眠れなくなるなど、さまざまです。

こうしたストレス反応を放置するとやがて慢性化し、うつ病や体調不良といった、深刻な問題に発展する可能性があります。コーピングは、このようなストレス反応が悪化する前に意識的に対処し、日常生活や仕事を安定的に続けるために有効なアプローチです。

(参考:『ストレスマネジメントとは|やり方・効果と具体的な施策を解説』)

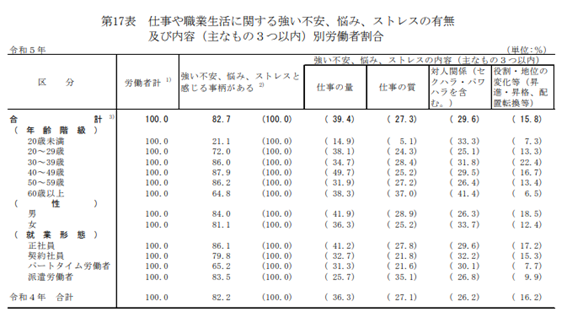

コーピングが注目される背景

現代社会では、仕事や家庭、プライベートで、誰もがさまざまなストレスにさらされています。特に職場におけるストレスは深刻です。厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」では、実に82.7%の労働者が仕事に関連する強いストレスや不安を感じているという結果が出ています。

(引用:厚生労働省『令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況』)

こうした背景から、企業においても社員のメンタルヘルス対策として、コーピングを取り入れる動きが広がっています。社員がストレスを適切に処理できる力を身に付けることで、業務効率の向上や離職率の低下が期待されているのです。

また、ハラスメント対策や職場環境の改善施策の一環として、コーピングを活用する企業も増えています。安心してはたらける職場づくりが企業のブランド価値を高め、最適な人材の採用や安定した組織運営につながると考えられています。

ストレスを構成する要素

ストレスは単なる感情の起伏ではなく、いくつかの要素が連動して生じる、心身の反応です。ストレスの構造を理解するには、次の3つの要素を正しく把握する必要があります。それぞれの特徴を確認していきましょう。

1.ストレッサー

2.認知

3.ストレス反応

ストレッサー

ストレッサーとは、ストレスの引き金となる外部からの刺激のことです。温度変化や騒音といった物理的なものから、仕事のプレッシャーや人間関係など心理的なものまで、その内容は多岐にわたります。

ストレッサーの種類は大きく以下の3つに分類されます。

1.物理的ストレッサー

2.科学的ストレッサー

3.心理・社会的ストレッサー

物理的ストレッサー

温度変化や音、光などの環境要因は、物理的ストレッサーに該当します。

例えば、夏の暑さや冬の寒さ、通勤時の騒音、職場の照明などが代表的です。現代では、スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトも、目や脳に負担を与えるストレッサーとして注目されています。

化学的ストレッサー

化学的ストレッサーは、化学物質や有害成分が原因となるストレッサーです。

酸素欠乏や金属、薬物などが化学的ストレッサーに該当します。また、大気汚染やたばこの煙、アルコール、食品添加物などが、知らず知らずのうちに身体に負担をかけている場合もあります。

心理・社会的ストレッサー

感情や人間関係による刺激を、心理・社会的ストレッサーといいます。

心理的なものには不安や怒り、焦燥感などがあり、社会的なものには職場の人間関係や仕事量の多さ、経済的不安などがあります。この心理・社会的ストレッサーは、現代社会で最も多くの人が影響を受けているといえるでしょう。

認知

人はストレッサーを認識したとき、それをどう捉えるかによってストレスの感じ方が変わります。例えば、上司からの指摘を「成長のチャンス」と考える人と「人格否定」と捉える人とでは、ストレスの感じ方が大きく異なるでしょう。

このようなストレッサーに対する受け止め方は「認知的評価」と呼ばれます。自分の認知的評価の傾向に気づくことができれば、ストレスとの向き合い方を見つめ直すきっかけになります。

ストレス反応

ストレス反応とは、ストレッサーを認知した結果として心や身体、行動に表れるさまざまな変化のことです。ストレス反応は次の3つに分類されます。

| ストレス反応 | 説明 |

|---|---|

| 身体的反応 | 頭痛や胃痛、動悸(どうき)、不眠、倦怠(けんたい)感など、身体に直接的な不調が表れる |

| 心理的反応 | 不安感やイライラ、意欲の低下、気分の落ち込みといった感情面の変化が見られる |

| 行動的反応 | 暴飲暴食や過剰な飲酒、遅刻、攻撃的な言動など、普段と異なる行動が見られる |

こうしたストレス反応が慢性的になると、心身に大きな負担を与えるため、早めに気づいて適切に対処することが大切です。

コーピングの種類

コーピングは、ストレスに対処するための具体的な行動や思考パターンのことを指し、以下の3種類に分類されます。これらはストレスの構成要素(ストレッサー・認知・ストレス反応)のどこにアプローチするかに違いがあるため、状況に応じた使い分けが重要です。

1.問題焦点型コーピング

2.情動焦点型コーピング

3.ストレス解消型コーピング

問題焦点型コーピング

問題焦点型コーピングは、ストレスの原因となっているストレッサー自体に働きかけて解決を目指す方法です。ストレスの根本的な要因に直接対処することが目的であり、行動を伴うアプローチが特徴です。

さらに問題焦点型コーピングは、問題焦点型と社会的支援探索型の2つに分けられます。

問題焦点型の例

問題焦点型は、ストレッサーから距離を取ることで解決を図る方法です。

「今の部署での業務量が多くてストレスを感じている」という場合に、タスクの優先順位を見直したり、上司と相談して業務量を調整したりする行動が該当します。また、職場環境や人間関係に強い不満を感じる場合に、思い切って異動や転職を検討することも問題焦点型コーピングにあたります。

社会的支援探索型の例

社会的支援探索型は、問題焦点型の一種であり、自分一人で解決できない問題に対して、周囲の助けを求める方法です。

例えば、仕事の負荷が大きく悩んでいる場合に、上司や同僚に相談してアドバイスをもらう、あるいは家族に話して精神的な支援を得るといった行動が該当します。第三者のサポートを取り入れることで、問題を乗り越えるきっかけになります。

情動焦点型コーピング

情動焦点型コーピングは、ストレッサーそのものではなく、それに対する自分の認知や感情に働きかけてストレスを軽減する方法です。問題をすぐに解決できない場面や、自分では変えられない状況に直面したときに有効です。

情動焦点型コーピングは、認知的再評価型と情動処理型の2つに分けられます。

認知的再評価型の例

認知的再評価型は、ストレスを引き起こす出来事に対して、自分の認識を再構成することで感情のコントロールを図る方法です。

上司に叱責されて落ち込んだときに「自分の成長を願ってのアドバイスかもしれない」と捉え直すことで、ネガティブな感情を緩和できます。カウンセラーや信頼できる人との対話を通じて考え方を整理することも、気持ちを落ち着かせるために効果的です。

情動処理型の例

情動処理型は、ストレッサーにより生じた強い感情を、言葉にして外に出すことで整理する方法です。

つらい出来事があったときに、友人や同僚に話を聞いてもらうことで気持ちが落ち着いた経験は、多くの人が持っているのではないでしょうか。このように感情を抑え込まず、適切に表現することは、ストレス軽減に効果的です。

ストレス解消型コーピング

ストレス解消型コーピングは、すでに発生しているストレス反応を緩和・発散させることを目的とした方法です。ストレスの反応にアプローチし、心身のバランスを取り戻すために活用されます。日常的に行いやすく、セルフケアの一環としても有効です。

ストレス解消型コーピングは、気晴らし型とリラクゼーション型に分けられます。

気晴らし型の例

気晴らし型は、ストレスの原因から一旦離れて、自分の好きなことをすることで気分転換を図る方法です。

例えば、映画鑑賞や友人との食事、散歩などが挙げられます。日常生活の中に気晴らしの時間を意識的に取り入れることで、ストレスの蓄積を防げます。

リラクゼーション型の例

リラクゼーション型は、身体的・精神的にリラックスすることで、ストレス反応を和らげる方法です。

アロマテラピーやマッサージ、ヨガ、瞑想(めいそう)、深呼吸など、自律神経を整える効果があるアプローチが該当します。日ごろから自分がリラックスできる方法をいくつか持っておくと、ストレスが高まった際に対処しやすくなります。

コーピングの具体的な方法

コーピングは、知っているだけでは意味がありません。ストレスに直面したとき、すぐに実行できるような準備と習慣づけが必要です。

ここでは具体的なコーピング方法として、以下の3つを紹介します。

1.コーピングリストを作成する

2.ストレスを感じたときの反応や症状をモニタリングする

3.ストレスを発散する・気晴らしを行う

コーピングリストを作成する

コーピングリストとは、自分にとって効果があるストレスの対処法を書き出したリストのことです。ストレスを感じているときは冷静な判断が難しいため、心に余裕があるときに、自分がリラックスできることや心が軽くなることを、できるだけ具体的に書き出しておきましょう。

コーピングリストの記載例

●深呼吸をする

●お気に入りの香りをかぐ

●水を1杯飲む

●軽くストレッチをする

●好きな音楽を聴く

●ペットの写真を見る

日常的に簡単に実践できることを並べておくと、ストレスを感じた瞬間に迷わず行動できるようになります。

コーピングリストの作成手順と活用方法

コーピングリストの作成手順と活用方法をより具体的に見ていきましょう。

●ストレスの対処法を書き出す

●対処法を実際に試してみる

●効果を記録・分析する

●リストを更新する

まずは、自分にとって効果的だと思うストレスの対処法を思いつくまま書き出します。ストレスを感じたときには、書き出した方法を実際に試してみましょう。

実践後は、実際に気分が落ち着いたりストレスが軽くなったりしたかを、自己評価して記録します。そしてあまり効果がなかった方法は見直すことで、自分にとってベストなコーピングリストが出来上がっていきます。

ストレスを感じたときの反応や症状をモニタリングする

ストレスに気づく第一歩は、自分の反応を客観的に観察することです。

頭痛や肩こりといった身体的な不調や、意欲の低下や気分の落ち込みといった感情面の変化など、これらは全て先述したストレス反応にあたります。日記やスマートフォンのメモアプリを使って、体の調子や気分の変化を日常的に記録しておけば、自分のストレス傾向やパターンに気づきやすくなります。

ストレスを発散する・気晴らしを行う

ストレスがたまったときには、原因に直接働きかけるだけでなく、心身の緊張を緩める方法を上手に取り入れることも大切です。

例えば、深呼吸をしたりアロマテラピーを取り入れたりすると、副交感神経が優位になり、心が自然と落ち着いてきます。ヨガや瞑想で身体を動かすことも、精神的な緊張をほぐす有効な手段です。

また、食生活の見直しも効果的です。ストレスから暴飲暴食を繰り返すと、さらにストレスが増幅されるため、バランスの良い食事を意識することが心の安定にもつながります。

ストレスの発散や気晴らしに、無理に特別なことをする必要はありません。自分にとって心地良いと感じられる時間を過ごすことが、ストレスから距離を置くための第一歩となるのです。

従業員のストレス対処に役立つ「コーピング手法と具体例」資料を無料公開中です。職場でのメンタルヘルス対策にぜひご活用ください。

コーピングを身に付けるメリット

コーピングを身に付けると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。ストレスに対して上手に向き合えるようになることで得られるメリットを2つ紹介します。

1.仕事のパフォーマンスが向上する

2.心身の健康を維持しやすくなる

仕事のパフォーマンス向上

強いストレスを感じている状態では、仕事のパフォーマンスやモチベーションが下がってしまう恐れがあります。コーピングを身に付け、自身が感じるストレスを管理できるようになることで、仕事のパフォーマンス向上やモチベーション維持が期待できます。その結果、仕事の生産性向上にもつながるでしょう。

心身の健康を維持しやすくなる

適度なストレスは良い緊張感をもたらす一方で、強いストレスが続くと、うつ病や適応障害などを引き起こすと考えられています。コーピングによって自身でストレスを解消できれば、心身の健康を維持しやすくなり、意欲を高めることにもつながります。

企業・組織でのコーピング活用方法

コーピングを身に付けることで、仕事のパフォーマンス向上や心身の健康を維持しやすいといったメリットがありますが、企業・組織ではどのようにコーピングを活用すればよいのでしょうか。効果的なコーピングの活用方法を4つ紹介します。

1.メンター制度や1on1を導入する

2.研修やe-ラーニングを実施する

3.社内(オフィス)環境を改善する

4.カウンセリング窓口を設置する

メンター制度や1on1を導入する

コーピング方法の一つとして誰かに相談するという行動があります。企業・組織では下記の制度を整えることで、社員が悩みを抱え込まずにすむ環境をつくることができます。

●メンター(指導者)制度・・・新入社員や若手社員に対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言を行う制度。相談相手が明確になることで、不安の軽減につながります

●1on1制度・・・上司と部下が定期的に1対1で面談を行い、部下が主体的に課題や感情を整理できる場を提供。ストレスの軽減や前向きな意識への転換が期待されます

●心理カウンセリング・・・専門家との対話を通じて「新たな気づき」や「問題の再認識」が得られる制度。社員が気軽に相談できるよう、企業は相談窓口の設置や定期的な機会の提供を行うことが重要です

(参考:『メンター制度とは?導入する目的やメリット・デメリットと流れを解説』『 【具体例あり】1on1で話す内容や考え方や目的に沿ったテーマ例を解説|テーマシート付』)

研修やe-ラーニングの実施

心理的なトレーニングは意識的に行うことで身に付くため、コーピングに関する研修やe-ラーニングを実施している企業もあります。

個々で学習できるe-ラーニングを通じて社員が定期的にコーピングについて学ぶことで、コーピングへの理解が深まり、自己ケアの定着が期待できるでしょう。

また、育成研修の一つとしてコーピングを実施すれば、社員に対して「組織全体としてストレスを適切に対処しようとしている」と伝えることもでき、安心してはたらける環境整備につながります。

社内(オフィス)環境を改善する

空調や作業スペースといった職場環境の改善は、社員のストレス軽減につながります。冷房の利き過ぎや周囲の音漏れなどはストレスの元になりますが、現場の問題を吸い上げ、社員の希望を聞き取ることで、より効果的に職場環境を改善できます。

具体的には、「冷暖房の設定温度を見直す」「業務に集中できる個ブース・カウンター席や、メンバー同士のコミュニケーションを促す談話室などを設ける」といった対策が効果的です。

カウンセリング窓口を設置する

社員がストレスを相談できるように、気軽に利用できるカウンセリング窓口を設置することも良いでしょう。

産業カウンセラーや臨床心理士などの専門家を起用し、ストレスの原因究明や対処にあたれる環境をつくります。このような窓口があるというだけでも社員の心のよりどころとなり、健康の維持や生産性の向上につながるかもしれません。

まとめ

コーピングには、大きく分けて「問題焦点型」「情動焦点型」「ストレス解消型」の3つの方法があります。コーピングを身に付けることで問題に適切に対処できるようになり、前向きな意識への転換やストレスの軽減につながります。

「仕事のパフォーマンスが向上する」「心身の健康を維持しやすくなる」といったメリットも期待できるため、社内でのコーピングの活用方法について、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

従業員のストレス対処に役立つ「コーピング手法と具体例」資料を無料公開中です。職場でのメンタルヘルス対策にぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

従業員のメンタルヘルス対応できていますか?コーピングの手法と具体例を解説

資料をダウンロード