ストレスマネジメントとは|やり方・効果と具体的な施策を解説

d’s JOURNAL編集部

心や身体に悪影響を起こすストレスに対し、上手に付き合いながら適切に対処することを「ストレスマネジメント」といいます。「ストレスマネジメントをしないとどうなるのか」「どのようなやり方が効果的なのか」などを知りたい人事担当者もいるのではないでしょうか。

この記事では、ストレスマネジメントの概要や企業にもたらす効果、基本的な実践方法などについて解説します。具体的な施策例も紹介しているので、参考にしてください。

ストレスマネジメントとは

ストレスマネジメントとは、心や身体に悪影響を起こすストレスと上手に付き合い、状況に応じて対処していくこと。厚生労働省が運営するe-ヘルスネットでは、「ストレスとの上手な付き合い方を考え、適切な対処法をしていくこと。」と定義されています。

日々の仕事や日常生活などにおいてストレスを感じる場面は多いため、心身に悪影響を起こすストレスに対してどのように向き合うかが非常に重要です。企業としては、従業員の健康管理を経営課題として捉え、従業員一人一人のストレスマネジメントを支援していく必要があるでしょう。

なお、常時50人以上の労働者を雇用している事業所では、ストレスチェックの実施が義務づけられています。従業員自身でメンタル不調を未然に防げるようになるためにも、企業全体としてストレスマネジメントに取り組むことが重要です。

(参考:厚生労働省 e-ヘルスネット『ストレスマネジメント』)

(参考:『ストレスチェックの義務化で企業が対応すべきこととは?実施手順や注意点を解説』)

代表的なストレス原因とその影響

そもそもストレスとは、外部からの刺激などによって身体の内部に生じる反応のことです。ストレスの原因となる外的刺激を「ストレッサー」、ストレッサーに対する心身の反応を「ストレス反応」といい、ストレッサーとストレス反応を合わせてストレスと呼ぶこともあります。

ここからは、「ストレスの原因となる4つのストレッサー」と「ストレスが身体に起こす3つの反応」について解説します。

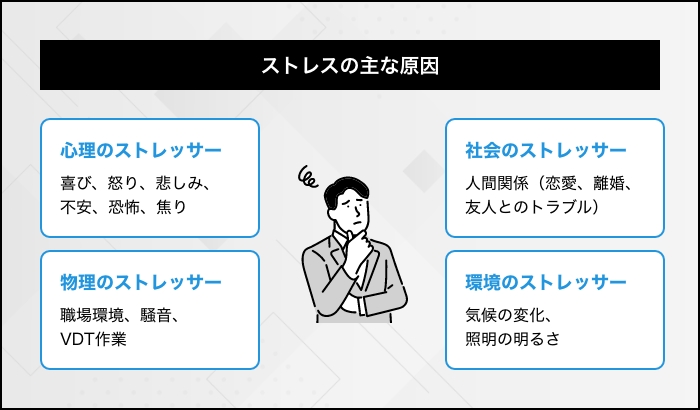

ストレスの原因となる4つのストレッサー

下図にある通り、ストレスの主な原因となるのは「心理のストレッサー」「社会のストレッサー」「物理のストレッサー」「環境のストレッサー」の4つです。

心理のストレッサーとは、喜び・怒り・悲しみ・不安・恐れ・焦りなどのさまざまな感情にひもづいたストレスのこと。一般的に、ストレスと同義のものと捉えられる傾向があります。

社会のストレッサーとは、人間関係などに起因するストレスです。職場の人間関係だけでなく、恋愛や離婚、友人とのトラブルなどが該当します。ビジネスシーンでは、業務に関する評価やノルマ、異動・解雇、退職・転職などもストレッサーとなります。また、社会のストレッサーが心理のストレッサーを引き起こしているケースも多いです。

物理のストレッサーとは、職場環境や騒音などが影響するストレスのこと。睡眠不足や病気、ケガといった肉体的なものや飲酒・喫煙などの健康被害も含まれます。

環境のストレッサーとは、気候の変化や照明の明るさなどから生じるストレスのこと。満員電車などの混雑によるストレスも、環境のストレッサーに分類されます。

中でも、仕事においては心理や社会のストレッサーが生じやすいとされています。

(参考:『ストレス耐性とは?従業員のストレス耐性を高めるためのポイントと注意点』)

ストレスが身体に起こす3つの反応

ストレッサーに対する心身の反応である「ストレス反応」は、主に「心理的反応」「身体的反応」「行動的反応」の3つに分けられます。具体的な反応について表にまとめました。

ストレス反応の種類

| 種類 | 具体例 |

|---|---|

| 心理的反応 | 集中力の低下、うつ、不安、イライラ、落ち込み、物忘れ、ケアレスミス など |

| 身体的反応 | 倦怠感、疲労、肩こり、食欲不振、めまい、不眠、動悸、頭痛 など |

| 行動的反応 | 生活の乱れ、過食、飲酒量や喫煙量の増加、性欲減退、暴言・暴力、遅刻や欠勤、作業能力低下 など |

ストレス反応が起きること自体は正常な現象ですが、慢性化するとさまざまな身体疾患や精神疾患を引き起こす恐れがあります。

ストレスマネジメントが組織にもたらす効果

ストレスマネジメントが組織にもたらす効果として、次の2点が期待できます。

●従業員の体調不良の予防

●職場環境の改善による業務円滑化

それぞれについて見ていきましょう。

従業員の体調不良の予防

ストレスは健康への影響が大きく、適度なストレスは良い緊張感をもたらす一方で、強いストレスが続くと心と身体へのさまざまな症状を引き起こすと考えられています。そのため、ストレスマネジメントを適切に行うことにより、従業員の体調不良の予防が期待できます。

また、従業員自身も自分のストレスに対処しながら上手に付き合っていくことができるようになり、心身の健康を維持しやすくなるでしょう。近年、増加傾向にある精神的な病気の予防にもつながると考えられています。

職場環境の改善による業務円滑化

ストレスマネジメントには、職場の人間関係を良好にして職場環境を改善する効果も期待できます。

高ストレスの職場環境では、ストレス反応によって感情的になったり、周囲に対して攻撃的になったりしてしまうケースもあるでしょう。その結果、職場の雰囲気が悪化し、ミスが増えたり、モチベーションが低下したりする可能性も考えられます。こうした状況を改善するために有効なのが、ストレスマネジメントです。

ストレスマネジメントによって従業員一人一人が自身のストレスに気づき、適切に対処できるようになれば、職場の雰囲気も改善されるでしょう。職場の風通しが良くなることで、従業員同士のコミュニケーションも活発になり、「モチベーション向上」「業務円滑化」「生産性向上」も期待できます。

従業員のストレスケアをしないリスク

従業員のストレスケアを実施しないと、「離職率の増加」や「ハラスメント発生」のリスクが懸念されます。詳しく見ていきましょう。

離職率増加の要因になる

高ストレスの職場では、ストレスからくる体調不良や精神疾患を理由とした従業員の休職や退職が発生しやすくなります。たとえ健康でも、強いストレスが続く職場環境では気力・体力ともに消耗するため、「長期的な就労は難しい」と判断する従業員も出てくるでしょう。すなわち、従業員のストレスケアを実施せず、高ストレスの状態が維持されることは、離職率増加の要因となるのです。

ハラスメント発生の可能性が高まる

高ストレスの環境下では感情のコントロールが難しくなる傾向にあり、ハラスメント発生の可能性が高まると考えられています。特に、「上司と部下のコミュニケーションが少ない」「残業が多く、休暇を取りづらい」「業績が低下している」といったように心理的安全性が低い職場環境では、良好な人間関係を築くのは難しいでしょう。こうした職場環境では、つい同僚への言動が厳しくなったり、失敗した人への風当たりが強くなったりすることがあります。適切な対応が行われないと、ハラスメントが常態化してしまう恐れがあるでしょう。

(参考:『心理的安全性とは|組織を活性化させるポイントを解説』)

基本的なストレスマネジメントのやり方

個々人として、どのようにストレスと向き合っていけばよいのでしょうか。ストレスマネジメントの具体的な実践方法として、ストレスを発見するための「セルフモニタリング」とストレスに対処するための「コーピング」を紹介します。

ストレスの発見:セルフモニタリング

セルフモニタリングとは、自分自身の状態を継続的に観察し、記録・分析することで、ストレッサーやストレス反応を客観的に捉える方法です。

記録する際に意識すべきポイントは、次の通りです。

セルフモニタリングで意識するポイントと具体例

| 意識するポイント | 具体例 |

|---|---|

| (1)自分の現在の状況 | ●先輩の部署異動に伴い、先輩が担当していた案件を引き継ぐことになった ●引き継いだ案件は業務量が多く、スケジュールもタイトである ●業務が定時で完了しないことが多く、残業が増えた |

| (2)ストレッサー | ●業務量の多さ ●スケジュール通りに進めなくてはならないことへのプレッシャー |

| (3)ストレスが生じたときの気持ち | ●常に仕事に追われているようで焦りを感じる、気が休まらない |

| (4)ストレス反応 (心理的・身体的・行動的) |

●焦り、不安(心理的反応) ●疲労・倦怠感、食欲不振(身体的反応) ●生活の乱れ(行動的反応) |

上記の場合、引き継いだ案件に対応できるかという心配より、業務量の多さやスケジュール通りに進めなくてはならないことへのプレッシャーが、ストレッサーとなっていることがわかります。

ストレスへの対処:コーピング

コーピングとは、ストレスに対処するための行動を意味する言葉。ストレスとどのように向き合うかという「認知」などを経て、対処方法を考えるのが特徴です。

コーピングは、単なるストレス解消ではなく、「ストレス原因の解決」と「負担の軽減」を目的としています。コーピングを活用することで、自身が感じるストレスを管理できるようになり、仕事のパフォーマンス向上やモチベーション維持が期待できます。

コーピングでまず行うのが、ストレッサーとして考えられるもののリストアップです。その上で、「主体的に解決しようという意識」や「対処しているという自覚」の下、自分に合ったコーピングを選択します。

下記に示したコーピングの種類と具体例を参考に、自身の置かれた状況に最も適したコーピングを実践しましょう。

コーピングの種類と具体例

| コーピングの種類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 問題焦点型 | 問題を根本的に解決するために問題そのものに働きかけ、ストレスフルな状態から抜け出す方法 | ●業務の割り振り・量の見直しを求める ●環境を変えるために転職する |

| 社会的支援探索型 | 問題焦点型の一種。 周囲にアドバイスや協力を求める方法 |

●同僚に業務を手伝ってもらう ●家族や友人に職場での悩みを打ち明け、アドバイスをもらう |

| 情動焦点型 | 問題を捉える自分自身の感情に焦点を当て、ストレスの受け取り方や感じ方を変えて軽減する方法 | ●家族や友人に話を聞いてもらう ●専門家のカウンセリングを受ける |

| 認知的再評価型 | 情動焦点型の一種。 周囲の人に話を聞いてもらうことによって問題への認識を改める方法 |

●カウンセラーなどに相談して新たな見解や気づきを得て、ストレスの原因をポジティブに変換する |

| 情動処理型 | 情動焦点型の一種。 問題の捉え方を見直し、意識を変化させる方法 |

●直面している問題に対して、見方や発想を変え、新しい適応方法を探す |

| ストレス解消型 | 問題から離れたり、ストレスを体の外へ追い出したりして発散する方法 | ●休息をとったり、趣味を満喫したりして心身をリフレッシュする |

| 気晴らし型 | ストレス解消型の一種。 ストレスを感じたときに友人と遊びに行くなどの行動に移す方法 |

●スポーツや旅行など趣味に打ち込む ●友人と一緒に過ごして気晴らしをする |

| リラクゼーション型 | ストレス解消型の一種。 心身がリラックスできる状態を整えることで、ストレスを緩和する方法 |

●瞑想・ヨガをする ●アロマセラピーやマッサージを受ける |

(参考:『コーピングとは|3種類の手法と企業でのストレス対策を解説』)

企業としてのストレスマネジメント施策の具体例

企業としては、どのようなストレスマネジメント施策を実施するとよいのでしょうか。ストレスマネジメント施策の具体例を3つ紹介します。

ストレスマネジメント研修の実施

ストレスマネジメント施策として有効とされるのが、ストレスマネジメント研修です。ストレスマネジメント研修の目的は、ストレスマネジメントの「考え方」や「実践方法」を学ぶことにあります。

「考え方」については、「思考の癖やストレス原因の把握」や「ポジティブシンキングへの理解」といったことを学びます。「実践方法」に関しては、先述した「セルフモニタリング」や「コーピング」などが学びの対象です。

社内研修などを通じてストレスマネジメントに必要な知識や対処法を学び、スキルの向上を図ることで、従業員のメンタル不調の予防やストレス緩和につながります。ストレスマネジメントのノウハウを熟知した専門家による研修を継続的に実施することで、より効果を得やすくなるでしょう。

1on1やメンター制度の活用

ストレスの対処法の一つとして「誰かに相談する」という行動があるため、「1on1」や「メンター制度」など定期的なコミュニケーションの場を設けることは、ストレスマネジメントの機会として有効です。

話を聴く側としては、日々ストレスを感じている場面がないかを相手に尋ね、ストレスがある場合は一緒に分析し対処方法を考えるとよいでしょう。1on1やメンター制度を活用することで、部下やメンティが重いストレスを抱え込む前に対処することが可能になります。

なお、面談の回数が少なすぎると部下やメンティの変化を見落としてしまう可能性があるため、週1回、隔週、月1回など、一定の周期で実施することが望ましいです。

1on1およびメンター制度の実施方法やコツについては、以下の記事も参考にしてください。

(参考:『1on1ミーティングとは|目的や得られる効果と導入・実施方法を解説』『メンター制度導入のメリット・デメリットとは。 押さえておきたい制度運用のコツも解説』)

産業医や専門家のサポート体制の整備

ストレスへの対応は医学的な知見も欠かせないため、産業医などの専門家によるサポート体制を整えることも重要です。従業員に高ストレス状態が認められたり、メンタルヘルスに不調をきたしていたりする際に迅速に対応できるような体制を構築しておきましょう。

また、専門家によるサポートを安心して受けられるようにするための環境整備も欠かせません。従業員によっては、上司や同僚との人間関係にストレスを抱えており、「社内に相談できる人がいない」と感じているケースも考えられます。

そのため、誰でも利用できる相談窓口や外部の相談先があることを周知し、活用を促すことが大切です。併せて、従業員がより安心してサポートを受けられるよう、「匿名での相談を受け付ける」「相談員には守秘義務を徹底させる」といった配慮・ルール付けをしましょう。

まとめ

ストレスマネジメントは、従業員が心身ともに健やかな状態で、意欲的に仕事に取り組むために重要な施策の一つです。企業にもたらす効果には、「従業員の体調不良の予防」や「職場環境の改善による業務円滑化」があります。

従業員一人一人が自分のストレスと上手に向き合い、対処できるようになるためには、「セルフモニタリング」や「コーピング」などが有効です。企業としては、ストレスマネジメント施策として、社内研修や1on1の実施、専門家によるサポート体制の整備に取り組み、従業員のストレス緩和を図りましょう。

(制作協力/株式会社mojiwows、編集/d’s JOURNAL編集部)

従業員のメンタルヘルス対応できていますか?コーピングの手法と具体例を解説

資料をダウンロード