応募数は年1件程度。高知県の建設企業が4カ月半で応募22名、採用10名、女性比率51%を実現した変革とは

-

人手不足解消のためには働き方改革が必要。社員の声を集め、強みを活かしてスモールスタートすること

-

中小企業における働きやすい環境づくりにカギとなるのは、“制度”よりも個人への“配慮”

-

求人票には、職務詳細だけでなく自社の魅力も具体的に記載。事例も詳細に書くことで不安払しょくにつなげる

労働人口の減少などさまざまな要因から、人材不足が深刻な問題となっている建設業。国土交通省が2021年10月に発表した「最近の建設業を巡る状況について」によると、2021年の就業者数は482万人。もっとも就業者数が多かった1997年の685万人と比べ、約29%減少しています。

2025年には約90万人もの労働人口不足が発生すると予想される建設業において、社員数を2年で倍増させ、さらに女性比率51%、女性管理職比率50%を実現しているのが、高知県に本社を置くフクヤ建設株式会社です。

創業53年、社員数63名(2021年は30名)。高知ワークスタイルアワード2023 初代グランプリを受賞した同社人事担当の平岡氏に成功の秘訣を聞きました。

長時間労働に生産性の低下…人材不足に伴う課題が山積

——御社は2021年7月に高知県が実施する「ワークライフバランス実践支援事業」の対象企業に選定されて以降、さまざまな働き方改革を実施しています。どういった課題があって改革をスタートしたのでしょうか?

平岡氏:当社は高知県の中小企業です。かつ、就職先として人気があるとは言えない建設業。中途入社の応募が1年に1~2名あるかないかの状況で、人手が常に足りていない状態でした。1人当たりの業務負担は当然大きくなり、長時間労働や生産性の低さにつながってしまう。社員は自分の目の前の仕事で手一杯なので、せっかく入社した中途入社者を育成する体制もない。こうしたさまざまな課題が山積している状態でした。

経営陣もこの課題をなんとかしたいと考えていましたが、長年の慣習として染みついてしまった現状を改善するために、何から手を付けていいかわからない状況だったのです。

そこで、高知県が県内企業の働き方改革をサポートする「ワークライフバランス実践支援事業」を活用してはどうかと経営層に提案しました。

人材不足解消のために、まず始めた「誰でもできる小さなこと」

——働き方改革をはじめとする新しい施策に取り組もうとする場合、経営層や現場から「コストがかかる」「仕事が増える」といったネガティブな反応が出ることがあると思います。御社ではいかがでしたか?

平岡氏:初めは経営層からも、現場の社員からも難色を示されました。長時間労働を見直そうと働きかけたときには、「だったら仕事を途中で放り出して帰ってもいいんですか?」と言われたこともあります。「そうでなはく、残業をしなくてもいいように生産性を高めましょう」と何度も説明しました。

そんななか、風向きが変わってきたと感じる出来事がありました。あるとき、残業中の社員に「できることがあれば手伝うよ」と声をかけると「Aさんの業務状況がわからないから、電話して確認してください」と言われたんです。Aさんは現場監督の年長者で、気軽に声をかけづらいイメージの方。

私も一瞬ひるんだのですが、働き方改革を自ら提案した以上「ここは引けない」と腹をくくり、Aさんに電話しました。そうしたら、「電話してくださいよ」と言った本人が「まさか本当に電話するなんて」と慌てふためいたんです。このとき、私のなかにある「本気」を汲み取ってくれたのかもしれません。少しずつ、社内の雰囲気が変わっていきました。

——担当者の本気を見たことで周りが協力する気持ちを持ち始めたんですね。そこからさらに、どのように社員を巻き込んでいったのでしょうか?

平岡氏:スモールスタートをすることと、社員の特性に合った取り組みでリーダーシップを発揮してもらうことを意識しました。

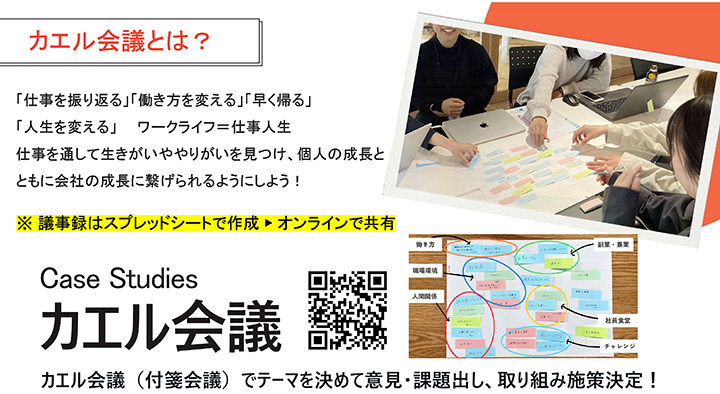

働き方改革で取り組む施策は、毎回テーマを決めて社員から意見や課題を出し合う「カエル会議」の場で決めました。残業時間削減のためにすぐに取り組めることは何か。話し合いを経て出た答えは「整理整頓」でした。机の上が汚くて探し物に時間がかかっているという意見が出たんです。

——「働き方改革」というと、業務を自動化したり、書類をペーパーレス化したりといった効率化に目が向きそうですが、最初に取り組んだのが「整理整頓」だったんですね。

はい、整理整頓なら誰でも実践できるからです。もちろん社内でDXやペーパーレス化をしなければという意識はあったのですが、「DXのために紙を●%削減!」といった大きな目標を掲げてしまうと、逆に身動きが取れなくなっていたかもしれません。

この整理整頓の取り組みをリーダーとして推進してくれたのが、当初働き方改革に反発していた社員でした。リーダーになってもらった理由は、以前から掃除や整理が得意だったから。自分の「得意」を承認してもらえるのは誰しも嬉しいことだし、特性に合ったポジションを任せることでモチベーション高く参加してもらいたい気持ちもありました。

狙い通り、社員が楽しんで取り組めるような方法で整理整頓の取り組みを進めてくれて、初めは頑なに参加していなかった人も、いつの間にか参加してくれるようになりましたね。

採用数を増やすための「働きやすい環境づくり」と「情報発信」

——御社は社員の女性比率が51%、女性管理職比率が50%、女性技術職比率も設計職で62%、施工管理職で30%と、建設業界の中でも女性活躍が際立っているように感じます。この成果を生み出した背景を教えてください。

平岡氏:働き方改革を始める前から女性社員は全体の3割ほどと、業界内では多いほうでした。ただ、時代とともに社員の背景も多様化して、ライフステージの変化などさまざまな理由で働き続けることが困難な人も増えてきました。そこで、働きやすい環境をつくる取り組みを始めたんです。

そのうちの1つが「オーダーメイド制度」です。環境づくりを始めるに当たって、まずは個人の状況に応じて会社が寄り添うことが重要だと考えました。結婚や育児などプライベートな相談を含めた上司との面談の場として、毎月1回1on1ミーティングを実施。一人ひとりの状況にあった働き方を一緒に考えています。

また、社員によっては上司に話しにくい悩みもあると考え、年齢の近い人との話せるメンター制度や、部をまたいだナナメンター制度なども取り入れました。このように社員の要望を早い段階で聞ける体制を整えたことで、これまで5名以上の離職防止につながっています。

——個々の事情に合わせ、柔軟な働き方が認められているんですね。働きやすい環境で言うと、たとえば「子どもが熱を出して迎えに行かなければいけない」など、周りの目を気にしながら働く方は少なくないと思います。御社ではこうした点をどう乗り越えていますか?

平岡氏:制度をつくってなんとかしようとすると時間も手間もかかってしまうので、まずは「制度」よりもお互いが「配慮」し合うことが大切だと考えています。当社は男性・女性問わず、子どもや家族に何かあったときには快く送り出す雰囲気をつくっています。これらは優遇ではなく配慮であり、「お互いさま」の関係性をつくることが大切だと考えているからです。

育休に関しても公平に、女性だけでなく男性も取得率100%を達成しています。男性の育休取得を促す取り組みとしては、経営トップに「男性育休取得率100%」を打ち出してもらったり、若い男性社員が育休を取りやすくなるように、ベテラン社員が率先して取得してもらうようお願いしたりしました。

社内の働く環境を整えて、次に力を入れたのが情報発信でした。

——どんなことを行いましたか?

平岡氏:求人票の見直しです。求人票について、過去は○○職種募集、業務内容は○○といった必要最低限の内容でした。ただ、他社と同じような内容の求人票だと、転職希望者は給与など条件面で有利なほうを選びますよね。当社は条件では大手に勝てない。そこで自社の強みである人間関係の良さといった働く環境や制度を具体的に求人票に記載するようにしました。

たとえば、高知県ワークライフバランス推進企業に認証されていることや、入社後研修・1on1制度などといった入社後に社員をフォローするための制度が充実していること。また、年齢層が高い人の有休取得推進のために設定した孫活休(GG休)なども記載しました。これらの取り組みをただ記載するのではなく、社員の発案で生まれた施策であることを記載し、こうした取り組みから社員の声を大切にしているという社風も伝えました。

ほかにも、出産や病気をした社員に配慮した働き方の事例なども記載することで、安心感を醸成するようにしています。さらに、社員食堂や社屋にカフェを併設していることなども含めて、一般的な建設業と差別化できるような情報を載せて、「こんな会社で働きたい」という気持ちを喚起するようにしています。

また、求人票の変更だけではなく、ホームページの見直しや「ノット・ミスマッチツアー」といって、職場体験を行い会社の雰囲気や応募職種の業務内容を見てもらってお互いのミスマッチを防ぐ取り組みを行っています。

働き方改革から4カ月半で応募22名、2年で30名採用、社員数が倍増

——さまざまな取り組みの結果、当初感じていた人材不足などの課題はどの程度解消できましたか?

平岡氏:2021年から働き方改革に着手し、4カ月半で22名の方から応募があり、そのうち10名を採用することができました。この10名の採用者のうち半数に当たる5名は、採用が難しいと言われる技術職の有資格者です。働き方改革実施を実施する前年までは年間応募者数・採用者数が1~2名だったので、とても大きな進歩です。社員数は63名と、働き方改革を始める前と比べ倍増。女性が働きやすい環境づくりをすることで、結果的に男性の採用増にもつながると実感できました。

もう1つ特徴的なのが、県外出身者からの応募者が増えたことです。これまでは地元出身者からの応募がほとんどでしたが、当社の取り組みや発信が注目されて、テレビや新聞に取り上げられたことで、採用ブランディングにもつながりました。

——働き方改革が多方面に好影響を及ぼしていますね。こうした一連の取り組みによる経営への影響はいかがでしたか?

平岡氏:働き方改革をすると売上が減ると考える人もいると聞きますが、むしろ逆だと考えています。私たちは生産性を高めるために取り組んできたので、売上アップのみならず、当社のさまざまな実績に貢献することができていますね。もちろんDXツールの導入など初期投資は必要ですが、その点は自治体の補助金なども活用することでカバーできています。

——最後に、思うように働き方改革が進められない人事・採用担当者に向けて、御社の経験を踏まえて伝えられることはなんでしょうか。

平岡氏:社員や人事の方からボトムアップで働き方改革を提案した場合、経営者は簡単にはイエスと言わないかもしれません。しかし、人の話に耳を傾けない経営者はいないと思っています。1度ダメだと言われても諦めずに、根拠を示しながら粘り強く交渉してみてほしいですね。

そしてもっとも大切なことは、「誰でもできそうなことから小さく始める」こと。たとえば私たちは「採用を成功させるにはどうしたらいいか」を分解して、「働く環境を整えること」から始めました。それをさらに分解して自分たちができることを考えたら「整理整頓」に行き着きました。結果、残業時間の削減に成功し、ほかのさまざまな取り組みにつながって、採用で成果を出すことができています。

いきなり大きな目標を置くのではなく、小さな成功体験を積み上ながら大きな成果につなげる気持ちも大切だと思いますね。

写真・資料提供:フクヤ建設株式会社

取材後記

印象的だったのは、一人ひとりの置かれている状況が千差万別だからこそ、会社は個人が仕事に取り組みやすいような「配慮」をする必要があり、それは今すぐにできるというお話です。まずは、目の前にいる社員と向き合う時間をつくり、個々の状況を把握して、現状を受け止めること。その積み重ねが、社員を大切にする会社としての事例となり、その事例を発信することで採用にもつながる。地道な取り組みが、採用難の時代の採用成功に大切なことだと感じました。

企画・編集/田村裕美(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/宮原智子

健康経営実現のためのToDoリスト

資料をダウンロード