なぜ野村総合研究所は社員教育に投資し続けるのか。好調支える「本物の専門家」を育てる土壌についてその矜持を聞く

-

SIerとしての側面を持つNRI。コンサルティングとITソリューションを融合したチームを組成

-

「Mutual Respect(相互的な敬意)」を目指し、研修体系も充実。社内研修の講座は400超え、年間延べ1,000回近くの研修を実施

-

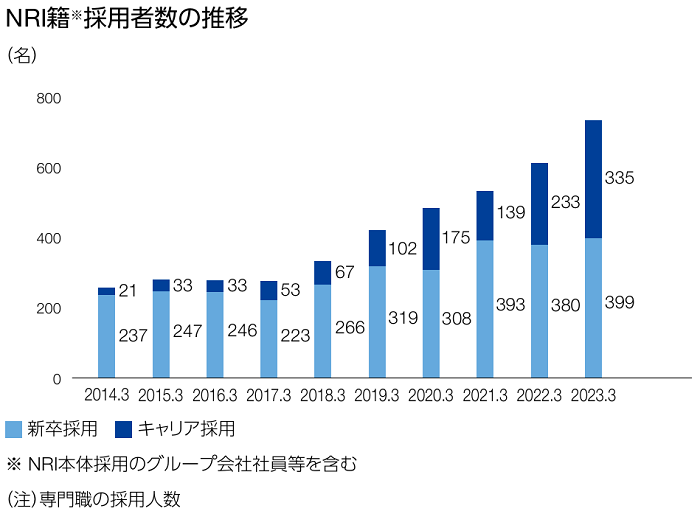

「異才融合」という観点で、多種多様な業界から専門性の高い人材を招き、キャリア採用者を増加させた

株式会社野村総合研究所(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役 社長:柳澤 花芽)は、問題発見から解決策を導く「コンサルティング」と、システム開発・運用などによって課題解決を実現する「ITソリューション」までを一貫して提供する。コンサルだけではなくSIerとしての側面も持つ業界最大手だ。

業界トップクラスの収益率を支えるのは、高度な専門性を持つ社員と、個々の知識・経験を結集させる組織力。今回は、野村総合研究所の「採用」「育成」をテーマに、パーソルキャリアが取材を敢行した。

(聞き手:パーソルキャリア株式会社 取締役執行役員 喜多 恭子)

コンサルティングとITソリューションの二人三脚。DX加速で変化した顧客の課題

――野村総合研究所は、コンサルティングからITソリューションの開発・提供まで一貫して担うパイオニア企業です。社会課題が複雑化し、経営環境は激変していますが、社内ではどのような変化がありましたか。

斉藤英紀氏(以下、斉藤氏):野村総合研究所(以下、NRI)は、民間総合シンクタンクの「野村総合研究所」と、日本で初めてコンピュータの商用利用を実現したIT企業「野村コンピュータシステム」が1988年に合併して誕生した会社です。

情報サービス企業のあるべき姿の予見、社会に対する提言、ビジネスの戦略立案支援、ITの設計・実装・安定運用など、幅広い役割を担っています。

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進んだことで、お客さまが対峙する課題が変化しています。かつてはお客さまの側に「ここに到達したい」という明確なゴール目標がありましたが、事業環境が急速に変化する昨今、目指すべきゴールが見えづらくなっています。

加えてDXの加速により、「社会課題をデジタルの力でどう解決するか」「課題解決にどう貢献するか」が、ますます重要になっていると実感しています。

――コンサルティングとITソリューションが、1つのチームに併存しているケースもあると伺いました。

斉藤氏:当社はビジネスコンサルティングとITソリューションが連携したサービスを30年以上提供してきましたが、同様のスキームで事業展開を行う会社も増えてきました。

また、より高度な社会課題・顧客課題に取り組むためにも、これまで以上に進化した連携が求められています。そこで私たちは、コンサルティングとITソリューションを役割分担してバトンタッチする「バトンリレー」ではなく、一丸となってゴールを模索し、課題解決を行う「二人三脚」方式にシフトし始めています。

これを実現するために、当社では社内の人材流動性を高め、ひとつの組織にさまざまな専門性を持った人が混ざり合うように組織編制を行っています。昨今では、他社でキャリアを積まれた方にも仲間に入っていただき、より多様性のある組織になってきました。

――産業間のボーダーレス化も進んでいますね。

斉藤氏:そうした世の中の変化は、当社にとってビジネスチャンスだと思っています。

例えば昨今、事業会社が金融を組み込む「エンベデッド・ファイナンス」(組み込み型金融)が広がっていますが、NRIでは金融業界から製造業・物流業・流通業・小売業・サービス業・通信キャリアまで幅広い産業に向けてサービスを提供しており、システムと業界知見、その両方の強みを活かせると考えています。

さらに、それぞれが得意とする専門性や能力をお互いに尊重し合う「Mutual Respect(相互的な敬意)」の社内カルチャーが、サービスの価値向上に寄与しているのです。

高い収益力を支える「人的資本」と「知的資本」

――高い利益率を維持されています。収益力を維持するために取り組んでいることをお聞かせください。

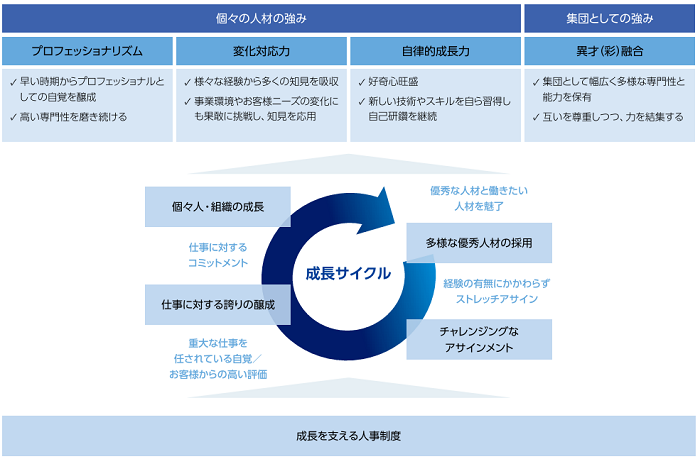

斉藤氏:NRIでは「人的資本」と「知的資本」という、2つの高度な資本で価値を生み出しています。

まず「人的資本」は、多様な知見・スキルを持ったプロフェッショナル、プロフェッショナル同士の共創、企業文化、組織文化も含めた「人の価値」です。

もう1つの「知的資本」は個々の知の結集です。お客さまの重要なインフラを担う企業として、一定の価値を維持、向上しながら多種多様なノウハウを蓄積してきました。

NRIはそれらのノウハウを体系化し、展開することに長けています。そのような長年蓄積されてきた業界・業務知識、技術知識、調査データや、高品質を実現するための品質フレームワークといった知的資本もあれば、証券総合バックオフィスシステム『THE STAR』や、投資信託の窓販業務ソリューション『BESTWAY/JJ』といった、共同利用型サービスという知的資本もあります。

まさに、これら2つの資本が価値を生み出し、高い収益率につなげているのではないかと思います。

――「人的資本」「知的資本」を支えている研修体系について教えてください。

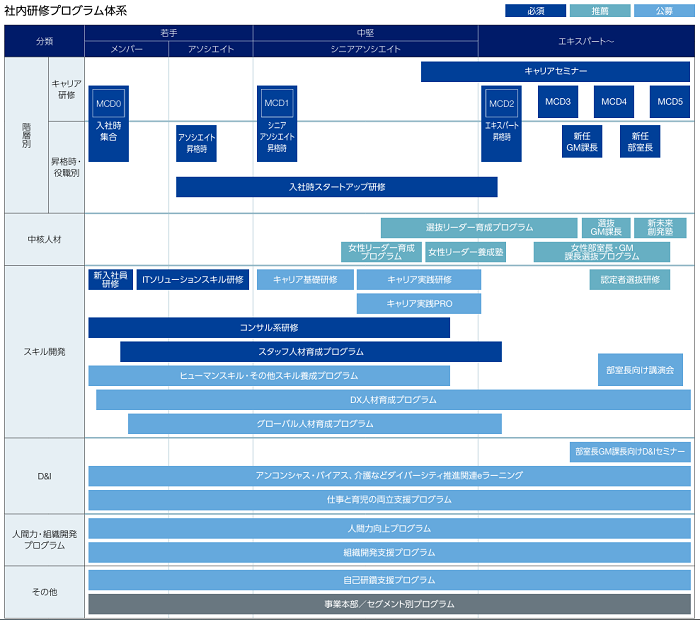

西山顯氏(以下、西山氏):社員の教育に関しては、創業当初から力を入れてきました。現在の研修体系は、ある日突然できたわけではなく、時代や環境変化に合わせて、長い時間をかけて築き上げたものです。

社内研修の講座は400を超え、年間延べ1,000回近く開催されます。これらは社員に必要な領域を網羅しており、ほとんどの講座を自分で選択し、受講することができます。

――研修以外にも育成の機会はあるのでしょうか。

西山氏:NRIの教育は、OJT(現場の経験)、研修、自己研鑽(けんさん)のサイクルが柱になっています。特に、若い世代にも大きな責任と裁量を持たせ、未経験領域への挑戦を促す「ストレッチアサイン」が特徴的です。

ストレッチアサインによってその時点での実力に対しては少し難しい役割に挑戦することが求められるため、一人ひとりが率先して研修を受け、自己研鑽を行い、早期に専門性を高めようとする姿勢が自然と身に付きます。

また、わからないことがあるとき、迷っているとき、悩んでいるときには、社員同士が教えあい、学びあう風土も根付いています。

少し背伸びをしながらも責任ある役割を担い、周りから支えられながらやり遂げる。このサイクルを回し続けることが、人材が育つ上で大切なことだと考えています。

――日本の企業は人材の能力開発費用が少ないと言われていますが、NRIでは教育にしっかり投資されていますね。

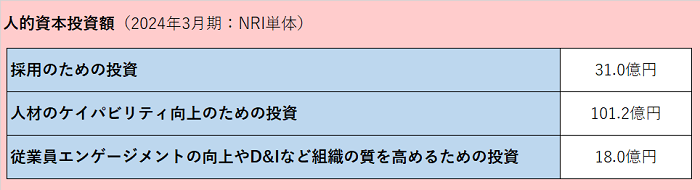

西山氏:当社では、人的資本を、価値を生み出すための資本としてマテリアリティの中核に位置付けています。人的資本の拡充に向けては、目的を明確にした上で適切と考える投資を推進しています。

特に人材育成に関しては、日本企業トップクラスの投資をしていると自負しており、社員一人ひとりが成長する機会や能力開発の機会を最大限提供したいと考えています。

教育へ投資することによって、当社の社員がより高い価値を発揮でき、それが社外の優秀な人材を引きつけることにつながり、やがて採用面でもよい影響があります。

また、専門性を高めて仕事の質を上げることは、お客さまからより高い評価をいただき、仕事のやりがいを高めることにもつながる。それが社員のエンゲージメント向上にも寄与します。このように、教育へ投資することは、直接的な能力向上以外にもさまざまなメリットを得ることができると考えています。

――「学び」が社内文化として定着しているのですね。

西山氏:社員の知的好奇心が非常に旺盛で、新しい知識を得ることに貪欲だからです。外から得るばかりでなく、自分が持っているものを発信したい、教え合いたいというカルチャーも根付いています。

例えば、生成AIがまだ世に出始めた頃、一部の社員がAIについて自律的に学び始め、自然と社内で積極的に研修が開かれていきました。研修の内容は、具体的な事例やノウハウを紹介したり、最新の情報を共有したりするなど、一般的な実用書とは一線を画したカスタムメイドな内容です。知見のある社員が講師を担当したり、外部から召喚したりすることもありました。

主催した勉強会に人が集まり、多様な経験を持ち寄って共有することで、全員の能力が上がっていくという正のスパイラルが生まれます。本社や人事が主導しているわけではなく、現場から自発的に生まれており、個々が成長し、それが結果として組織の成長につながる文化が継承されています。

――「自律的に学ぶ」だけでなく、さまざまな機会において偶発的に新たな「知」を獲得していくと。

西山氏:それぞれが強みを持ち寄り、共有し、活用し合うプロセスにおいて、偶発的な学びの機会やきっかけが増えてほしいと願っています。お客さまと接する中で難しい問題と対峙したときに、「あの人とあの人に聞けば解決に導けるのではないか」などという、社内のマッチングにもつなげていきたいですね。

「キャリア入社」の採用増加の背景と活躍人材に昇華させるために必要なこと

――キャリア採用が増えていると伺いました。その背景は?

斉藤氏:年々、キャリア人材の採用数が増えています。当社が成長し続けるためにも、「異才融合」という観点からキャリア採用者に参加してもらうことで、多様性の推進につなげたいと考えています。

もちろんIT業界にこだわらず、多様な業界から専門性の高い人材を招き、その専門性を活かしてデジタル社会の変革において、顧客に貢献することを第一としています。

そして何も手を打たなければ、組織というものは同質性の高い組織に傾いていきます。変化が緩やかで、安定している環境下においては、「同質性」は効率的であるかもしれませんが、世の中の変化が激しい時期には、高い同質性は「もろさ」にもなり得ます。

過去に成功したやり方が、その後も同じように価値を生み出すとは限りません。ひとつのやり方に固執することは、成長を阻害する要因にもなります。一見、多様性は非効率に見えますが、今ある価値を分化させたり、変化させたりするために必要なのです。

――キャリア採用者の割合が増えたことで、何か変化はありましたか。

斉藤氏:内部にいると「当たり前」と気づかないことはどの組織にもあると思いますが、キャリア入社の人たちの価値観に触れて、そうした不文律が解きほぐされる場面があります。

――キャリア採用の社員の採用手法や採用の基準、オンボーディング施策は?

斉藤氏:エージェントとの接点強化やスカウト活用のほか、キャリア採用HPをオウンドメディア化し、積極的に事業や人、働く環境について情報を発信しています。また月に1~2回、当社の全体像を知っていただくための会社説明会も開催しています。最近ではリファラル、アルムナイ採用の推進も強化しています。

採用の基準ですが、ポジションによって求めるスキルは異なるので、その点はそれぞれの判断となります。共通する部分で言えば「社内文化にマッチしそうか」など、重視するコンピテンシーはありますが、主に入社後の活躍の可能性で判断しています。

また、キャリア採用人材に向けた研修体系も整えています。オンボーディング施策としては、社内のルールや福利厚生などを伝える「入社時スタートアップ研修」、メンター制度、週1~2回の1on1などがあります。また、入社1年以内の方には半期に1度、社長に直接質疑応答できる機会も設けており、毎回好評のようです。

人的資本経営で重視するNRIの評価制度をひもとく

――多様な人材を受け入れることで人事制度は複雑化しないのでしょうか。

西山氏:1994年から裁量労働制を採用し、年功序列でもなく、時間でもなく、「成果」で働く、という考えが会社のDNAとしてあります。NRIではコンサルティング、ITソリューション、いずれの職種でも「業績・成果・能力主義」を徹底しており、能力に応じて処遇が決まります。

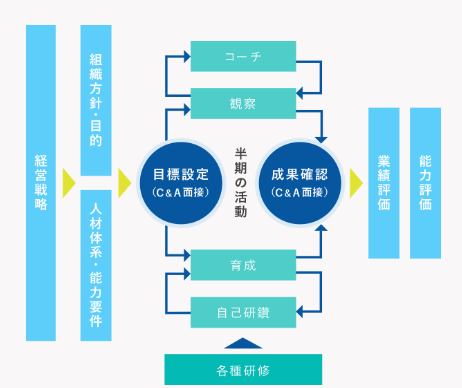

業務の進め方はすべて自己管理。働いた時間よりも、質の高いアウトプットを求めるため、目標実現に向けて成長を支援し、アウトプットをきちんと評価するための「C&A(Challenge & Act)制度」という制度があります。

自ら立てた目標に対して上司の指導を受けながら半期ごとに成果を確認し、そのタイミングで中長期的なキャリアの相談やフィードバックをすることで個々の成長を促します。

――御社は採用においてどのような人を求めていますか。

斉藤氏:社会的に重要なインフラを担う一員として、「最後まできっちりやり切る」ことができる人、というのは求めるもののひとつだと考えます。また、相反する事柄を両立できるかどうかも重要です。例えば、「生産性を高める」と「細部までこだわる」のように、対局的なことを両立するバランス感覚が求められます。

会社として個人の成長を支援し、投資する。その個人がやがて成長して組織や顧客への貢献の幅が広がる。業績がアップし、個人の評価がさらに上がる――。このようなサイクルが良い形で回ることが重要です。

だからこそ社内研修だけでなく、顧客の課題を解決する過程を経て、本物の「専門家」として成長することができるのです。

――ありがとうございました。

【取材後記】

d’s JOURNALは昨年、代表取締役社長に就任する直前の柳澤花芽氏に取材を実施している。当時の柳澤氏は、経営企画・人事・人材開発で手腕を振るい、人事制度を時代に合わせてアップデートを積み重ねていた。

今回の取材は、野村総合研究所が個の能力を引き出し、さらに個と個の知が研鑽し合うことに大きな価値を置いていることが伺えた。NRIには社員が自発的な勉強会を実施するカルチャーがあるという。「出る杭(くい)」が別の杭(くい)を引き出し、影響し合い、時流に合わせて「知的資本」の形をアップデートさせているようだ。

[企画・取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【特集ページ】

人的資本経営の実践で成長する 有力企業の改・人材戦略 ~VUCA時代をどう生き残るか~

【関連記事】

□ 5年でキャリア採用を倍増させた野村総合研究所

□ 三菱自動車の人事部リーダーが振り返る、再生の軌跡

□ メガバンク3行スペシャルインタビュー。“銀行不人気論”は過去の話か。

【関連資料】

□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「採用候補者とのコミュニケーションの質が明暗分ける」

□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功! 「小さなリーダーをつくる」がコンセプト

□ カゴメ×積水ハウス「キャリア自律を促進する人事施策と人事部門の在り方」

人的資本経営の実現に向けて キャリア開発を促す1on1のポイント

資料をダウンロード