「誇れる会社でありたい」三菱自動車の人事部リーダーが振り返る、再生の軌跡

-

「Challenge2025」の下、順調に業績は回復していき、2024年には2期連続で過去最高益となった

-

再成長期を迎えた新たなステージへ。人材育成を重視し「MMC WAY(Mitsubishi Motors Corporation WAY)」を実践

-

業績回復を背景にエンゲージメントスコアも改善。人事制度改定では、人事考課と昇給率を再定義した「レンジマトリクス制」「グレード制」を導入した

2024年3月期の決算で、売上高・営業利益ともに過去最高額を更新した三菱自動車工業株式会社(東京都港区・取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者:加藤隆雄)。今期の業績も引き続き好調だ。

過去には品質問題などによる経営危機を乗り越えてきた同社だが、再成長期を迎えた今、「人材育成」の重要性を痛感していると人事本部の担当者は語る。三菱自動車における組織の変遷や、人材戦略についての取材をパーソルキャリアが行った。

(聞き手:パーソルキャリア株式会社 取締役執行役員 喜多 恭子)

苦境に陥った2000年代。三菱自動車のこれまでの歩み

――まず、三菱自動車のこれまでの歩みについてお聞かせください。

今井章人氏(今井氏):三菱重工業から自動車事業部門が分離・独立する形で、三菱自動車が設立されたのは1970年でした。1980年~1990年代は四輪制御技術を強みとし、後にロングセラーとなる「パジェロ」「ランサーエボリューション」といったシンボリックな車種を輩出しながら、企業として成長していきました。

しかし、2000年代にリコール問題などで厳しい状況に陥り、経営状況は急激に悪化していきました。この苦境は、三菱グループによる支援体制の下、「事業再生計画」を立てて救命措置が取られることになりましたが、採用活動や人材育成が難しくなるなど、人材戦略が停滞した厳しい時期でもありました。

そんな紆余曲折があり、2020年には中期計画「Small but Beautiful」を策定。新型「アウトランダーPHEV(プラグインハイブリッド自動車)」をはじめとした、新たな車種を発売しました。その後、2023年度にスタートした中期経営計画「Challenge 2025」の下、順調に業績は回復していき、2024年には2期連続で過去最高益となり、ようやく新たなステージへのスタートラインに立つことができました。

――直近の業績が順調に回復した背景とは。

今井氏:当社の販売台数のうち、およそ9割は海外での実績です。ASEANを重点地域としていますが、北米の業績も好調です。

その地域やお客さまにとって魅力のある商品を揃え、買っていただけるような価値を提供することで販売の質の向上を図り、あるいは「手取り改善活動」を実施するなどして、台当たりの収益の改善、および収益貢献が実現して、業績回復につながっています。

一方で、次の潮流を見極める難しさもあります。

例えば、「どの地域を対象に、どのような技術で、どんな車を出していくのか」という課題の解決策を見出すことは、かつてないほどに困難です。しかも世界の今はEV化から「揺り戻し」の兆しもあり、「ハイブリッド自動車(HV)」や」「プラグインハイブリッド自動車」が再評価される動きや、新たなクリーンエネルギーに注目する動きもあり、世の中の変化を注視しています。

――「人」についてもお伺いします。業績の回復後、組織で働く人に変化はありましたか。

今井氏:定期的にエンゲージメントサーベイを実施していますが、グローバル市場への新型車投入、新技術開発、また業績回復を背景に、エンゲージメントスコアも改善しています。

過去には、固定費を圧縮するべく構造改革を断行し、社員にとっても厳しい時代に耐えてもらったこともあります。

現在は、PHEVや四輪制御技術を搭載し、三菱らしさを体現した「アウトランダーPHEV」を中心とした車両販売のおかげで業績が好転し、過去最高益がもたらされました。これにより従業員の意識にも好影響を与えたことは間違いありません。

また、人事制度改正やリモートワーク制度の充実、処遇改善などにより、チャレンジが報われる、あるいは柔軟な働き方が推奨される環境も、従業員にとってはポジティブに受け止められており、エンゲージメントスコアの改善に寄与していると思います。

将来のマネジメント体制のパイプラインを構築。人事施策・人材戦略の課題とは

――続いて、人事制度や人材戦略の「今」についてお伺いします。現在抱えている課題はありますか。

今井氏:これまで三菱自動車ではさまざまな経営危機に直面し、業績回復や構造改革の取り組みを優先せざるを得なかった歴史があります。この経緯から、例えば現在の要員構成には課題があり、将来のマネジメント体制のパイプラインを整えていく必要があります。

また、自動車業界における急速かつ大きな変化の中で、求められる人材開発や、ダイバーシティー推進、働き方改革の取り組みも重要と言えます。

――人材戦略と経営戦略は、どのように連動しているのでしょうか。

今井氏:現在、当社では、社長含む経営陣で、人材戦略について議論する会議体を設置し、2021年以降例月開催しています。

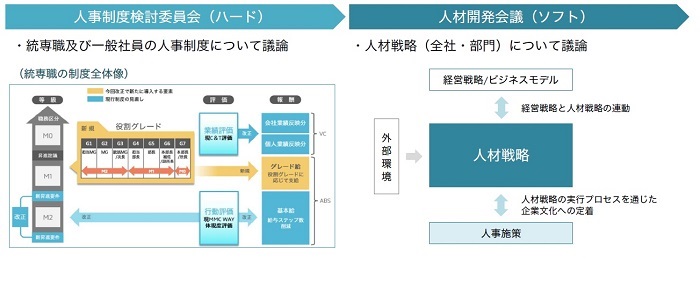

構造改革を進めた前中期経営計画「Small But Beautiful」期間中には「人事制度検討委員会」と称し、人員体制、人事制度を見直すところから始めました。

ちなみに人事制度改定では、一般職において、人事考課と昇給率を再定義した「レンジマトリクス制」の導入や、管理職における役割、職務に応じた「グレード制」を導入しました。

さらに現 中期経営計画「Challenge 2025」期間中においては、持続的成長に向けて力を付ける、あるいは安定基盤を確立するべく、行動規範や人材開発、組織開発を目的の中心に据え、2022年度に「人材開発会議」へと名称も変更し、継続協議をしています。

さしずめ人事制度検討委員会が、人員体制や統括専門職および一般社員の人事制度といったハード面を議論する組織であるとするならば、人材開発会議は、行動・意識、育成といったソフト面について議論する組織と言えます。人事課題に対して、経営陣と人事部門がワンチームで協議し、ワンボイスで施策展開していくことで、経営戦略と人事戦略との連動性は非常に高くなると認識しています。

――社員の声を集める取り組みはありますか。

今井氏:経営層が社員の声に触れる取り組みは、いくつかあります。

各社工夫されていることだと思いますが、当社の場合、例えば四半期の決算ごとに、社長による全社員向けのタウンホールミーティングを開催しています。

また、若手、中堅の社員を中心に、社長自らが主宰するスモールサークルミーティングや部門まいのタウンホールミーティングなど、積極的な双方向コミュニケーション機会を提供しております。

――今井さんは、製造拠点や労働組合でのキャリア歴をお持ちですが、四半世紀の激動の変遷をどのように見守ってこられましたか。

今井氏:私は、1993年に岡山県の水島製作所に配属されました。地区人事・労政実務を経験し、その後、労働組合へ休職派遣となり、本部書記長を歴任しました。その後、海外勤務経験を経て、現職となっています。

三菱自動車が直面してきた経営危機において、人事関係業務に関わってきたため、激動のど真ん中で、常に社員の皆さんと向き合ってきたと言えます。当時は、現場の作業長を始め、多くの社員と対面し、語り合うことに時間を費やしました。

だからこそ、三菱自動車の人に対する想いは強いですね。厳しい時間の中での人とのつながりに助けられ、自身の成長機会になったと、今となっては語れるようになりました。

――企業として苦しい時期が続いていましたが、先駆けてEVの開発を行うなど、三菱自動車で生み出された技術は先進的だったと記憶しています。生産現場のカルチャーはどのような感じでしょうか。

今井氏:三菱自動車では、1964年当時すでに電気自動車の基礎研究がなされ、2009年に世界初の量産電気自動車「アイ・ミーブ (i-MiEV)*」を発表しました。

そういった技術面だけではなく、パジェロ、デリカ、RVR、トッポなど、当時では先進的と言えるクルマをたくさん開発していたものですから、さしずめ、「タフ&ロバスト」、「先進的」、といったワードが私のイメージする三菱自動車製車両です。

過去、厳しい経営環境にありましたが、三菱自動車のものづくりの現場で、「感動は細部に宿る」という言葉を作業長からよく聞かされました。誠実さと情熱を持ち、車づくりに真摯(しんし)に向き合う姿勢は、今、現場の若い作業長と話をしていてもまったく変わりません。これが脈々と受け継がれている三菱自動車のものづくりのカルチャーだと思います。

東日本大震災の経験から車に蓄えた電力を取り出し、家電製品等への電力供給を可能にする「MiEV power BOX(ミーブパワーボックス)」を発売

――ものづくりに関わる従業員のキャリア展望についての課題はありますか。

今井氏:昨今、カーボンニュートラルへの取り組みや電動化、AIシステムの先進化など開発の現場は複雑化しています。例えば、各国規制への対応や新規技術開発など、ものづくりの現場において大きな労働負荷になっていることは間違いありません。

またエンゲージメントサーベイを実施してみると、開発部門のエンゲージメントスコアが比較的低いという傾向が見られました。

しかし逆に考えると、今現在普及が進んでいる領域というのはまだまだ発展途上の段階にあると認識していますので、特に競合各社が覇権を握っていない分野・領域に対しては、当社が、当社の開発部門がシェアを取っていく――、そんな心構えでいます。

ですから社員の方には、こうした心構えに対して自分ゴト化や自己成長にむすび付けてもらい、垣根を越えたチャレンジなどモチベーション高く望んでほしいと願っています。目標を達成できた際の満足度は非常に大きいと考えていますからね。

人事本部としても、開発部門にビジネスパートナー人事部(開発担当)を設置し、エンジニア領域における組織・仕組み・文化・技術といったさまざまな切り口で改善をサポートすべく、多様な取り組みを行うとともに、エンジニアの人材育成も強化を図っています。

過去を踏まえつつ未来を見据える。同社の「採用」「育成」にまつわる現在の取り組みについて

――新卒、キャリア人材それぞれ、年間何人ほど採用されているのでしょうか。

今井氏:新卒は200~250人、キャリア人材は300~400人ほどを採用しています。特にキャリア採用は強化しており、採用人数は年々増加傾向です。特にエンジニアリング領域での採用強化を進めています。

――入社後は、どのような育成プログラムがありますか。

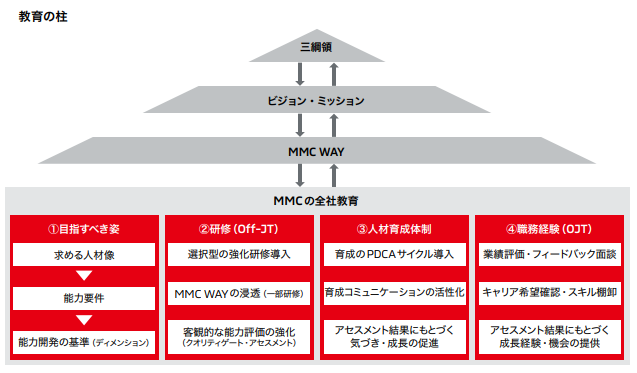

今井氏:まず当社は、三菱グループ共通の基本理念でもある「三綱領」:所期奉公(社会への貢献)、処事光明(フェアープレイ)、立業貿易(グローバルな視点)を企業活動の指針としています。

そして、役員・社員一人ひとりが持つべき心構えや取るべき行動を示す「MMC WAY(Mitsubishi Motors Corporation WAY)」と、全ての役員・社員が守るべき「グローバル行動規範」の実践を通じて、「ミッション」を遂行し、「ビジョン」を実現することを目指しており、これを教育の柱とし、その実現のために必要な能力やスキルを明確にしています。

また、職務区分ごとに求める人材像を設定し、新入社員から部長クラスまで、体系的な人材育成が図られるよう、人事部門が全社の教育体系を整備しています。業務を通じて成長する、職場でより活躍していく人材を輩出すべく、教育プログラムの充実に取り組んでいるといった具合です。

例えば、当社では海外派遣研修や海外からの受け入れ、組織開発、選抜型研修のLDP(リーダーシップ・デベロッピング・プログラム)など、さまざまな機会を用意しています。

また、近年入社する社員には、過去の問題について知らない社員もいます。過去の過ちを風化させないよう、過去の事例を題材にし、開発領域だけではなく、自身の業務や機能に置き換えて、考えさせる施設があります。もちろん、過去のことだけでなく、現在の法令順守についても啓発をしています。単に技術力やマネジメント力の向上だけでなく、道徳面についても教育に含まれていることがポイントですね。

キャリア採用の方はすでにいろいろ経験を持っていますが、当社のカルチャーやルールになじんでいただくために、オンボーディング研修、機会提供(生産・開発現場の見学・実習など)の強化を行っています。

「所属する会社に誇りを持ちたい」、再生した三菱自動車が実現したい未来

――今後、会社として目指しているのはどのような姿でしょうか。

今井氏:社長の加藤も繰り返し伝えているのが、「社員がこの会社に誇りを持てるようにしたい」ということです。

努力や成果が認められる仕組み、新しい分野で学べる機会、海外へ挑戦するチャンスなど、より充実させる必要があるでしょう。

――最後に、今後の展望についてお聞かせください。

今井氏:先にも述べた通り、本中期経営計画期間中は会社として力を付けるフェーズであり、持続的成長を支えるために、人事部門としては人材のギャップを明確にして、量・質の改善を進めています。それゆえに現状の課題に対して必要な人材をお迎えして育成することが、シンプルでいて当社の命題だと考えています。

本質的には、行動指針「MMC WAY」を基盤とし、社員一人ひとりがやりがいを感じ、挑戦を続けることで能力を最大限に発揮し、心身ともに健康で活き活きと働ける職場環境の整備を重要課題としています。これにより、社員のエンゲージメント向上と持続可能な成長の実現を目指しています。

また、ワーク・ライフ・バランスの実現に加え、女性社員の活躍推進、シニア人材や障がい者の雇用促進、ハイブリッドワークの効果的な活用や育児・介護に配慮した勤務制度の充実なども当社において重要な人事課題です。

DXリスキリングプログラムや次世代リーダー育成プログラムなど、グローバルな視点で活躍する人材を育てるため、社員が継続的に新たな挑戦に取り組む姿勢をサポートしていきます。

【取材後記】

人材育成は時間とコストを要する。目に見える効果が出るまでには時間がかかるため、目先の利益を追求する企業では、育成の優先順位が下がる傾向にある。過去の苦い経験を通じて、地道な人材育成の積み重ねこそが将来の人材戦略の成功につながることを痛感している三菱自動車は、今まさに人材戦略と経営戦略の連動と改善を図っている。コストカットではなく、商品が市場に評価されて過去最高益を更新していることで、社員のエンゲージメントが向上しているという三菱自動車の今後に注目したい。

[企画・取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【特集ページ】

人的資本経営の実践で成長する 有力企業の改・人材戦略 ~VUCA時代をどう生き残るか~

【関連記事】

□ マツダが育てたITエンジニアが世界市場に挑戦するとき「クルマ」はどう変革するのか

□ 日産自動車が直面する危機感とは――。働き方の本質と自動車業界の未来に迫る

□ トヨタの“クルマづくりの最終工程を担う”組織

□ Hondaの知能化領域。「はずれ値人材」が自動運転を実現

【関連資料】

□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「採用候補者とのコミュニケーションの質が明暗分ける」

□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功! 「小さなリーダーをつくる」がコンセプト

□ カゴメ×積水ハウス「キャリア自律を促進する人事施策と人事部門の在り方」