グローバル市場のさらなる拡大の要は「人財育成」。スズキ社長が語る「スズキ、らしさ」とは。それを体現する社員、そしてエンジニア像に迫る

-

技術開発テーマである「小・少・軽・短・美」を実現するため、戦略として5つの組織を設置したスズキ

-

逆輸入車「FRONX」が好調。チームスズキを体現するため、鈴木社長が取り組んだのは「チーム経営」と「人財育成」

-

「らしさ」溢れる開発環境とグローバル市場。その発想力、言語化能力を期待されるエンジニアを採用強化

日本の軽自動車と言えば、どのメーカーの名前が最初に思い浮かぶだろう。きっと多くの方が「スズキ」を思い浮かべるのではないだろうか。

スズキ株式会社(本社所在地:静岡県浜松市/代表取締役社長:鈴木俊宏)は1909年に「鈴木式織機製作所」として創業。1952年にはバイクモーター「パワーフリー号」を発売し、その後、1954年には「鈴木自動車工業株式会社」に社名を変更、車両製造会社として新たなスタートを切った。

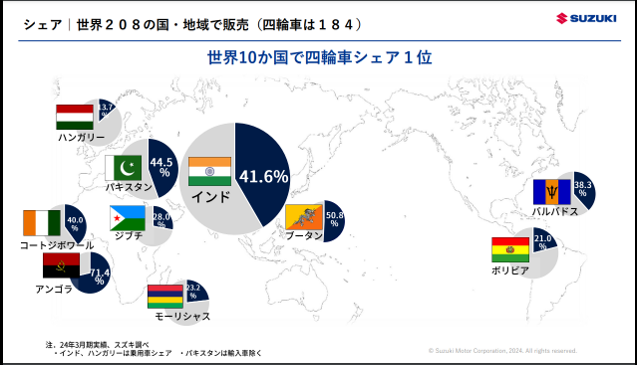

現在では、二輪車、四輪車、船外機など多岐にわたる製品を展開し、特に軽自動車は国内において高いシェアを維持している。また、国内市場に加え、インドやアフリカなどの新興国市場でもシェアNo.1を達成するなど、グローバル展開を順調に拡大している。

今回は、100年に一度の大変革期とされる自動車業界において、スズキが目指す未来と挑戦について、代表取締役社長の鈴木俊宏氏にパーソルキャリア執行役員がお話を伺った。

(聞き手:パーソルキャリア株式会社 執行役員 藤田芳彦)

100年に一度の大変革期。スズキの「いま」と「これから」

――自動車産業は100年に一度の大変革期と言われています。現在の立ち位置と取り組み、課題についてお聞かせください。

鈴木俊宏氏(以下、鈴木氏):2024年3月期の決算では、連結売上が5兆3,000億円、営業利益が4,600億円を超えました。為替レートにこまるところもあり、決して自分たちの実力だけで達成した数字とは思っていませんが、社内各部門が連携し、「チームスズキ」として体制が整いつつあると実感できたことは、非常に好ましいこととして受け止めています。

自動車業界全体に目を向けてみると、電動化や自動化などの新しい技術開発や、カーボンニュートラル問題などがあり、課題は山積です。

私たちのような小さいメーカーなりに、課題にどう取り組むかを模索し続けながら、移動を通じてお客さまの生活をより豊かにするパートナー、すなわち「人と社会に必要とされる、“生活に密着したインフラ企業”」への転換を図ってまいります。

そのためにも、多様な人財や考え方を取り入れながら政策を決定し、中小企業型の経営を迅速に進めていかなければならないと考えています。

――2024年7月に、この先10年を見据えた技術戦略の発表をされました。製造からリサイクルまでエネルギーを極小化させる技術、そしてカーボンニュートラルの実現を目指しているということですが、この戦略の内容と実現のためのポイントをお聞かせください。

鈴木氏:CO2排出量をいかに減らすかという課題について、車体の軽量化などを通じ、「エネルギーの極小化」をテーマに取り組んでいます。

スズキには「小・少・軽・短・美」という、エネルギー極小化と深く結びついた行動理念があります。

「小」 コンパクトにまとめる方が効率アップにつながり、

「少」 ムダを省き、必要なことには適切に資源を配分し、

「軽」 効率アップのためにスリム化を図り、

「短」 意思決定と実行や報連相をスピードアップするという意味があります。

「美」 すべての活動がお客さまのためにある。性能、品質、コスト、信頼、安全・安心、コンプライアンス、すべてを満たして初めて、お客さま満足が得られるという考えにつながっています。

この理念に基づき、エネルギー使用を最小限に抑え、CO2排出量を極限まで削減する取り組みを続けています。

これが私たちの技術哲学であり、企業としての生命線です。地球環境を守るため、この理念をさらに追求し続けていく必要があると考えています。

――具体的にはどのような技術が開発されているのでしょうか。

鈴木氏:小さく軽い自動車は、走る時のエネルギーだけでなく、自動車づくりからリサイクルに至るまで、すべてのエネルギー使用を最小限にとどめることが可能です。このような技術開発を進めていくための戦略として5つの柱を掲げ、それぞれを担当する5つの本部を設置しました。

・四輪車両技術本部:全ての基本として全体を支える「軽くて安全な車体」

・四輪電動車技術本部:お客さまの用途に合わせて適所適材で「バッテリーリーンなBEV/HEV」

・四輪パワートレイン技術本部:効率の良いICE/CNF技術

・四輪電気電子技術本部:アフォーダブルな仕組みでクルマの価値を創造する「SDVライト」

・法規・認証本部:サーキュラーエコノミーに向けた「リサイクルしやすい易分解設計」

また、これら5つの柱を支え、開発をスムーズに遂行させる「技術戦略本部」も設けています。

小さい車は小さい車なりに、「ちょうどいいね」と言われるモノづくりをして、世界中の人々に移動の喜びを提供しつつ、カーボンニュートラルな世界の実現を目指しています。

――グローバルでは新興国向けの小型車製造が主事業だと認識しておりますが、市況感や将来の展望などについてお聞かせいただけますか。

鈴木氏:従来は「車は大きいほどよい」と言われることもありましたが、地球環境への配慮が求められる中、小型車の需要が高まっていると感じます。使用目的に合わせて最適なサイズ、「ちょうどいいサイズ」の車を選ぶ人が増えているようです。

実際に乗車人員データを見てみると、2人未満で車を利用されているケースが多いことがわかります。このような現状に対応し、使いやすく、環境にも優しい車を作ることに私たちの強みがあります。

国内市場では、おかげさまで軽自動車の分野は現在シェアNo.1の地位を維持しています。しかし、少子高齢化や人口減少などの影響により、国内市場での長期的な成長が見込みにくい現実もあります。そのため、国内市場に依存せず、海外市場での成長機会を積極的に模索しているというわけです。

――海外市場においては200を超える国と地域で事業を展開されており、中でもインド、アフリカという市場に注力しておられるかと思います。

鈴木氏:1982年、インドでは政府主導による大衆車の生産計画、「国民車構想」が提唱されました。ありがたいことに、スズキはその構想を実現するためのパートナーとしてインド政府に選んでいただき、インドの自動車産業の成長を担う役割を果たしてきました。

こうした歴史を背景に、昨年は200万台を超える生産実績を達成し、インド市場において約4割のシェアを維持しています。

また、インドでは二輪車をご利用いただいているお客さまが多くいらっしゃいますが、二輪車のお客さまに四輪車をご購入いただけるように、特に農村部での生活向上に向けた取り組みを進めています。例えば、牛糞を活用したバイオガス生成事業や、その生成過程で得られる有機肥料の活用など、新たな可能性を模索している最中です。

インド経済は上向きであるものの、決して楽観視はしていません。実は、インドで生産・販売されている車は、アフリカのニーズにも適しており、アフリカ市場で受け入れられることがわかってきました。今後は、アフリカ市場への輸出とインド国内向けの生産をうまく補完し合いながら、さらなる成長を目指したいと考えています。

アフリカは、今後最も経済成長が期待される地域です。スズキが得意とする小型車を武器に、アフリカ市場の成功を収め、これらからスズキの成長を支える重要な柱にしたいと期待しています。

――この度、インドで生産され、日本へ輸入された車をぜひご紹介ください。

鈴木氏:「FRONX(フロンクス)」というクーペスタイルのSUVで、日本での発売前から9,000台を受注し、現時点で1万3,000台のご注文をいただいています(インタビュー時点)。

日本はもとより70の国や地域に輸出しています。スズキがインドで商品企画、生産し、日本に輸入した車としてはこれが2車種目。インドだけでなくハンガリーで生産した車を日本に輸入したこともあり、今後も日本製・日本発にこだわることなく、世界中のお客さまに各国で生産した車をお届けする、グローバルな事業展開を加速させていきます。

社長就任からスズキと歩んだこれまでの改革。その歩みを語る

――社長就任後、さまざまな改革や施策を推進してこられました。就任前後で見られた課題や、解消に向けた推進策などについてお聞かせください。

鈴木氏:私が就任する前には、カリスマ的なリーダーがいて、長年トップダウン型の経営で成長を続けてきました。しかし、この規模の会社を1人の力で動かすことは難しいと考え、私が社長に就任してからは「チーム経営」にかじを切りました。

つまり私を含め、経営幹部が毎日集まり、意見交換を行うことで、チームとしての協力体制を強化し、迅速な意思決定を可能にするということです。

そして各現場では、それぞれに精通したプロフェッショナルが中心となり、技術、生産、販売など関係部署と連携しながら、前進していくべきだと考えています。

――「人財育成」についてはどのように推進されていますか。

鈴木氏:失敗を恐れずに挑戦を続けることを奨励し、「チームスズキ」という理念のもとで、団結して戦略を実現することを大切にしています。

チームとして一丸となるために、社内の風通しを良くしてコミュニケーションを活性化することに注力しています。また、各部門で必要とされるスキルマップを作成し、一人ひとりの従業員が自身のポジションで求められるスキルを明確にして、自分の仕事や商品について語れる人財を増やしたいと考えています。

また「人財育成」は、人事部だけの仕事ではなく、経営層が主体的に取り組むべき経営事項であることを伝えています。

経営層が従業員から信頼され、成長を支援するためには、役員自身が学び続けることが不可欠です。このため、役員研修を実施したり、役員が学んだ内容や課題図書、読書状況を全従業員に公開したりするなどの試みも行っています。

スズキにはもともと、挑戦を後押しする風土があり、特に技術者には幅広い業務に携わることができる環境を用意しています。このような風土と環境の中で、技術者個人が成長を実感しながらキャリアプランを描き、個人の目標達成と会社の成長に貢献できるような社風づくりに取り組んでいます。

スズキの魅力をけん引する技術と社内風土

――「軽自動車」を生活車と位置付けて開発を続けてこられた貴社ですが、その設計思想や開発時の想いについてお聞かせください。

鈴木氏:これまでスズキが手掛けてきた車とは、移動手段として「ちょうどよいサイズ」で、燃費が良く、軽く、安全で必要十分な装備を備えたものです。

車両重量が200kg軽ければ、その分使用する材料を削減でき、製造時のエネルギーも約20%削減できます。また、走行に必要なエネルギーは6%少なくなり、小さくて軽い軽自動車は、エネルギーの極少化に大きく貢献しています。

近年の車は機能が満載で、「そんな機能があったの?」「使ったことがない」という声も聞こえます。スズキとしては「小・少・軽・短・美」の精神を大切にしながら、お客さまにとって「ちょうどいい」「これでいい、これがいい」と感じていただける車づくりを続けていきたいと思います。

――スズキの持つテクノロジーについて教えてください。

鈴木氏:軽自動車を作ることは非常に難しいことです。軽自動車には、車体の寸法やエンジン排気量、乗車定員などの厳しい制限があります。それらの制限を守りつつ、限られたスペースで最大限の性能を発揮するために、「そうきたか、スズキ」「スズキらしくていいね」と言っていただけるようなテクノロジーを追求しています。

加えて軽くて安全であることはもちろん、必要以上に豪華で複雑な装備を避けること、そしてシンプルで買いやすい価格を重視しています。また、役目を終えた後にリサイクルがしやすい設計にも配慮を巡らせています。

こうして「生活に密着した車づくり」とは何かを常に考え、四輪駆動車、セダン、ワゴンなど、それぞれの目的に合わせた車づくりをすることが大切だと考えているわけです。

一方で、軽自動車の枠内での可能性を追求するだけでなく、必要に応じてその枠を超えることもあるでしょう。何よりも、お客さまに「こういう車が欲しかった」と言っていただけるものを作り続けることが、私たちの使命です。

これから軽自動車がEVになっても同様で、お客さまの使い方に「ちょうどいい」性能を実現すること。街中でちょっとそこまで乗るのに十分な小型バッテリーを搭載し、簡単に充電できることの方が、生活の足、生活のパートナーである軽自動車にとっては良い。それは長すぎる航続距離を実現するために大量のバッテリーを搭載することよりも大切だと思います。

どんなに優れた性能であっても、お客さまに買っていただけなければ、良い商品と言えません。

――「スズキの技術」やビジョンを実現させるため、貴社エンジニアや社員の方たちにはどのようなマインドや志向性を求めますか。また、その活躍のイメージについてもお聞かせください。

鈴木氏:技術力はもちろん重要ですが、最も大切なのは「お客さまの立場になって考えること」ができるかどうかです。

スズキの創業者は、母親の仕事を楽にしたいという想いから織機を作り、それが周囲で話題になったという背景があります。お客さまの視点に立ち、「どうすれば本当に使ってもらえるのか」「その技術や製品がお客さまにとって価値があるのか」という点を外さずに、ものづくりを進めることが肝要だと思います。

それを実現するために、営業やサービスの現場で吸い上げたお客さまの言葉を、商品企画や設計、生産技術にしっかりと伝えていくことが重要です。また、失敗を恐れず挑戦を続け、一人で悩まずにチームでアイディアを出し合う姿勢も欠かせません。

時にはチーム内で意見が対立することもあるでしょう。そんな時こそ互いの意見を認め、尊重し合いながら、チーム一丸となって目標達成に向けて取り組んでほしいと願っています。

「チームスズキ」を強くするのは人事制度。その仕組みについて

――自動車業界を取り巻く環境が大きく変化する中で、製造に携わるエンジニア(人財)のスキルセットやマインドも変わってきているのでしょうか。

鈴木氏:大本の思想は変わってはいけないと思います。変わらないように育成して、伝承していくことが会社の役割だと考えています。

そこで重要となってくるのが、設計、生産技術、工場、検査と横の壁を取り除き、意思疎通をしっかり図りながら具現化していく仕組みづくりです。そのカギとなるのが言語化能力。それが問われる時代でもあります。

ものづくりの現場というのは、一見コミュニケーションがあまり求められないと思われるかもしれませんが、「どの点を改善すれば作りやすくなるのか」といった情報を互いに伝え合うことが非常に重要です。だからこそ言語化能力が必要というわけなのです。

――環境面を含め、今の時代が求めていることは未知の世界です。そのような状況において必要となるスキルを教えてください。

鈴木氏:これからは物事の捉え方や視座を高く持つことが求められるでしょうね。

インドで牛糞を利用したバイオガス生成事業に可能性を見だした時、自然に存在するものをいかに有効活用するかという視点が重要だと気付きました。牛糞に限らず、豚や鳥の糞、さらには先進国で問題になっている食品廃棄物を活用することもできます。

地球環境を考えると、自然のものを使い切り、再生することに大きな可能性があります。この分野を研究することが、新しいスキルにつながっていくでしょう。これまでになかった視点でものごとを考え、気付きを開発につなげる力が、現代のものづくりで必要とされるスキルだと考えます。

――海外展開を進められる中で、「人財育成」についてはどのようにされているのでしょうか。また、社内は多様化してきていますか。

鈴木氏:「人財育成」は非常に難しい課題です。人財が全体的に不足している中で、「海外には行きたくない」という声もよく耳にします。特に最近の若い方には、その傾向が顕著です。

しかし、日本が直面する状況を考えれば、海外に進出していくことは不可欠です。今後、日本は一国だけで生き残ることは難しいでしょう。世界に目を向け、海外で活躍できる人財を育てることが重要です。そのためには、情報を与えて視野を広げる機会を提供することも必要だと考えています。

将来的には、日本のスズキでインド人が課長や部長に昇格していく体制も必要になるかと思っています。

――ダイバーシティーという観点で、女性管理職の比率向上に向けた取り組みについて教えてください。

鈴木氏:製造業は交代勤務などがあり、女性が働きやすい環境づくりという点では、他業種に比べてかなり後れを取っています。しかし、新入社員の約2割が女性ですから、一つひとつのハードルを下げて、女性が働きやすい職場づくりに力を入れていくことで、従業員全体の男女比と管理職の男女比が同等になるようにしていきたい――。そう考えています。

しかしそれもすぐに成果が出るわけではないでしょう。5年後、10年後という中長期的な視点で見据えて、将来的には女性管理職の比率も改善していきます。

――以前から進めてこられた取り組みが、新人事制度という形になったのでしょうか。

鈴木氏:新人事制度を策定しましたが、これで完璧だとは思っていません。引き続き修正すべき点は改善し、良い点はさらに高めるなど、繰り返し改良していく必要があります。

また、評価する方法も重要です。そもそも、「評価」という言葉がふさわしくないのかもしれません。重要なことは、「評価する」というよりも、その人が伸ばすべき点や不足している部分を話し合うことです。

そう考えると、評価者の役割は非常に重要であり、部門間で評価のばらつきが出ないよう、調和を図る必要があります。チームスズキとして一体感を持ち、成長できる仕組みを構築しつつ、評価者のマインドセット向上にも注力し、時間をかけて改善していきたいですね。

――最後に、新卒、キャリアにかかわらずこれからスズキに入社される方に伝えたいことがあればお願いします。

鈴木氏:当社では、「新卒だから…」「キャリア入社だから…」というような区別は一切ありません。むしろ、スズキの体質に染まる前に感じたことを積極的に発信していただきたいと思います。それが良い意見でも改善点でも構いませんから、自由に発言してほしいと願っています。

特にエンジニアを志望されている方は、その発想力、言語化能力を期待しています。どこにもない「スズキらしさ」が前面に押し出された車を、ぜひ当社の環境で実現させていただきたい。

その結果、会社全体が良い方向へ改善し、お客さまが求めるものを追求し続けられる企業でありたいと、そう考えています。

【取材後記】

自動車メーカー各社が技術のしのぎを削る中、軽自動車を主事業に据えるスズキは独自の立ち位置を確立している。そしてその技術を支えるのがスズキのエンジニアたちだ。鈴木俊宏氏自身もエンジニアという背景も手伝い、軽自動車の未来を語るその姿は活き活きとして見えた。

現在スズキはインドのみならず、アフリカをはじめ、パキスタンやミャンマーなどのアジア諸国でもシェアNo.1となり、その存在感を示している。そこにはスズキを支える「チームスズキ」があり、その団結力を高めていく人事制度があった。

100年に一度の大変革期において、スズキがどのように頭角を現していくか。国内市場はもちろん、グローバル展開でも注目を集めるスズキの「らしさ」に期待が高まる。

[企画・取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【特集ページ】

人的資本経営の実践で成長する 有力企業の改・人材戦略 ~VUCA時代をどう生き残るか~

【関連記事】

□ 三菱自動車の人事部リーダーが振り返る、再生の軌跡

□ マツダが育てたITエンジニアが世界市場に挑戦するとき「クルマ」はどう変革するのか

□ 日産自動車が直面する危機感とは――。働き方の本質と自動車業界の未来に迫る

□ トヨタの“クルマづくりの最終工程を担う”組織

□ Hondaの知能化領域。「はずれ値人材」が自動運転を実現

【関連資料】

□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「採用候補者とのコミュニケーションの質が明暗分ける」

□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功! 「小さなリーダーをつくる」がコンセプト

□ カゴメ×積水ハウス「キャリア自律を促進する人事施策と人事部門の在り方」

人事評価シートテンプレート【Excel版】

資料をダウンロード