アルムナイとは?注目される理由とメリット・デメリットを解説

d's JOURNAL

編集部

アルムナイは同窓生・卒業生を意味する英語ですが、近年では人事領域で用いられるケースが増えています。

企業にとってのアルムナイは「離職者・退職者の集まり」を意味し、アルムナイの活用によって人材不足の解消が期待できるなど、人事戦略の鍵を握る可能性も大いにあります。

今回はアルムナイの基本的な定義、注目されている理由、企業にとってのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

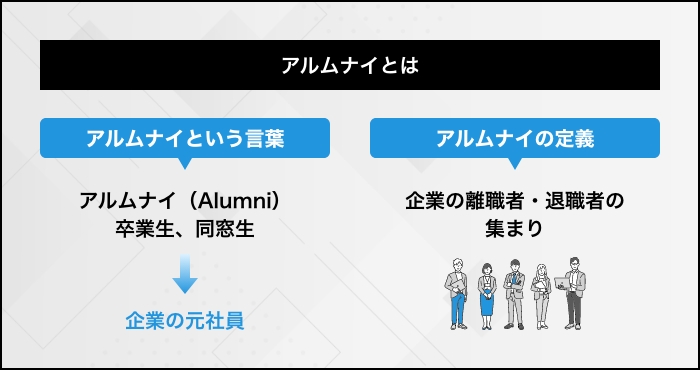

アルムナイとは

「アルムナイ」とは、主に人材採用の現場で耳にする機会の多い言葉です。ここではまず、アルムナイの定義や基本的な意味について確認していきます。

アルムナイの定義

アルムナイ(alumni)は、「同窓生」「卒業生」といった意味を持つ英単語です。人事領域では、そこから転じて「企業の離職者・退職者の集まり」を指すようになっています。

従来はOB・OGという言葉が広く用いられていましたが、ジェンダー配慮の観点からアルムナイを使用するケースも増えています。アルムナイはその企業で就労した経験があることから、「企業の文化や理念を理解している」「企業に対して一定の愛着や信頼を持っている」など、そのほかの集団とは異なる傾向を持っているのが最大の特徴です。

アルムナイ採用とは

アルムナイ採用とは、一度自社を離職した人材を再び採用することを指します。前述のように、アルムナイは自社に対して一定の理解や信頼を示していることから、通常の転職希望者よりも採用をスムーズに行いやすいのが特徴です。

また、求人広告や人材紹介サービスなどを利用せずに採用活動を行えるため、採用費用を抑えられるのもメリットです。そのため、企業によってはアルムナイの採用に特化した仕組みを設けるケースもあります。

例えば、在職時から接点のある上司や同僚が直接声をかけて、採用につなげる方法が挙げられます。あるいはSNSなどを通じたアルムナイネットワークを用いて情報を共有し、再雇用の窓口を広げておくといった方法も、アルムナイ向けの制度としては一般的です。

アルムナイネットワークの概要

アルムナイとの関係を維持するために欠かせない「アルムナイネットワーク」について、もう少し深掘りしてみましょう。アルムナイネットワークとは、自社を離職・退職した従業員が集まったコミュニティのことです。

従業員の勤続年数が短く人材の流動性が高いアメリカの企業では、日本企業が導入するよりも前からコミュニティを活用し、採用や企業ブランディングに役立てていました。詳しくは後述しますが、人材採用を取り巻く環境の変化により、日本国内でもアルムナイネットワークを活用する企業が徐々に増えてきています。

アルムナイネットワークの構築は、アルムナイの再雇用だけでなく、新たな取引先の開拓や働きやすい環境づくりにも恩恵をもたらします。

アルムナイ採用の現状

現在、アルムナイ採用を実施する企業は増えつつあります。少子高齢化に伴う労働人口の減少や働き方の多様化により、採用活動の在り方にも変化が起きているためです。変化に柔軟に対応できるよう、「離職者・退職者への見方を変える必要がある」という意識が広まり、アルムナイの再雇用にも注目が集まっているのです。

過去に自社で活躍していた人材を採用すれば、スキルのある人材が不足している、また採用や教育の費用がかかるといった課題も解決できるでしょう。

このような背景から、アルムナイ採用を実施する企業が増加しているのだと考えられます。

アルムナイ採用が注目される理由

アルムナイ採用は、主に海外の企業や外資系の企業で注目されていた制度でした。しかし近年では国内企業でも、積極的にアルムナイ採用を取り入れるケースが見られています。

現代のビジネス環境でアルムナイが注目されているのには、大きく分けて3つの理由が挙げられます。ここでは、具体的な背景について見ていきましょう。

売り手市場による採用難易度の上昇

現在の人材採用を取り巻く環境は、少子高齢化による売り手市場化が長く続いている状態です。労働人口が減少していることで、多くの企業が人員不足に関する悩みを抱えており、自社で活躍する人材の採用が重要な課題となっています。

こうした環境下にあって、自社での業務を経験しているアルムナイは、有効な人材群として大きな価値を持ちます。外部から新たな人材を採用するよりも、アルムナイに積極的なアプローチを仕掛けるほうが、効率的な組織力の向上につながりやすいと考えられているのです。

働き方に対する価値観の多様化

働き方の多様化により、安定的に人材を採用し続けることが難しくなっている点も、アルムナイが注目されている理由の一つです。昨今は特定の企業に縛られない働き方も普及し始めており、高いスキルを持った人材がフリーランスとして働いたり、起業したりするケースも珍しくありません。

それに対して、企業側も外部リソースの活用などで対応するケースは増えていますが、必ずしも長期的に安定した戦力として計算できるわけではありません。このように、人材の新規採用や囲い込みは、従来と比べてもハードルが高くなっているといえるでしょう。

その点、自社での経験に加えて、他社でもさらにスキルを磨いているアルムナイを再雇用できれば、即戦力としての活躍が期待できます。

退職や転職に関する考え方の変化

かつての日本では終身雇用が前提とされており、定年ややむを得ない事情を除く退職にはネガティブな印象を持たれることが多くありました。しかし、現在では終身雇用や年功序列といった前提が崩れ、ライフステージに合わせた柔軟な働き方を実現するためにも、転職を志す方は珍しくなくなりました。

官公庁や大手の企業も中途採用を積極的に行っているように、転職に対するネガティブなイメージは薄れ、むしろ即戦力となる人材ほど転職を含めたさまざまな可能性を模索するケースが増えています。そして、転職に対する価値観が前向きなものに変化したことで、結果としてアルムナイの重要性も高まっていくと考えられます。

その理由は、転職者の増加により、各企業が抱えるアルムナイの母数も自然と増えていくという点です。アルムナイの母数が大きくなり、活躍が期待できる人材も増える中で、人事戦略の重要性はますます高まっていくといえるでしょう。

アルムナイ採用を実施する7つのメリット

次に、そうした採用に力を入れるメリットを探っていきます。

アルムナイ採用を実施するメリット

即戦力の採用につながる

採用活動が成功する可能性が高まる

再雇用したい人材にアプローチできる

新しい価値観を取り入れられる

新たな関係性を構築できる

企業ブランディングの強化につながる

教育にかかる費用を削減できる

以下で一つずつ確認していきます。

メリット①即戦力の採用につながる

まず挙げられるのが、アルムナイは即戦力として活躍してくれる可能性が高いことです。アルムナイは自社での勤務経験を通じて、事業や業務内容のほか、社風や人間関係といった内情も理解しています。

そのため、新規採用と比べて早い段階で戦力となる可能性が高いです。

メリット②採用活動が成功する可能性が高まる

自社の事業や社風をよく理解していることは、採用のミスマッチを防ぐことにもつながります。

新規採用の場合は、入社後に「自分のやりたい業務ではなかった」「職場の雰囲気が合わなかった」といった理由で、従業員が退職してしまうケースも少なくありません。その点アルムナイは実体験を通して自社のことを知っているため、再入社に至ればその後、長く活躍してくれる可能性が高いのです。

他社で新たな経験を積んだアルムナイを再雇用できれば、採用活動の成功が見込めます。

メリット③再雇用したい人材にアプローチできる

アルムナイネットワークや社内イベントなどを通じて、定期的にコンタクトをとり、再雇用したい人材にアプローチできるのもメリットの一つです。

自社での活躍が期待できるアルムナイに対して、採用したい旨を定期的に伝えることで、将来的な再雇用につながるかもしれません。アルムナイが転職活動を行うタイミングで、自社には活躍できる場があることを十分にアピールできれば、次の職場の候補として選んでもらえる可能性も高まります。

メリット④新しい価値観を取り入れられる

自社を離れた後、他社で業務に取り組んだアルムナイは、経験を通じて新たなスキルや視点を得ていると考えられます。こうしたスキルや視点を自社で活かしてもらうことで、新しいアイデアも生まれるでしょう。

それだけにとどまらず、多様な価値観を受け入れることは企業の成長にもつながります。アルムナイは、自社にとって有益な情報を提供してくれると考えられるからこそ、競争力の向上も期待できるのです。

メリット⑤新たな関係性を構築できる

ビジネスチャンスを広げられる可能性があるのも、アルムナイを再雇用するメリットとして挙げられます。

アルムナイが他社で得たのは、新しいスキルだけではないはずです。共に働いていた従業員や取引先の方など、自社だけでは築けなかった人脈やコネクションも持っているでしょう。再入社したアルムナイがそれらを効果的に活用できれば、自社の事業を広範囲に広げるチャンスをつかめるかもしれません。

メリット⑥企業ブランディングの強化につながる

アルムナイ採用の実績が増えると、自社のブランド力も高まります。一度辞めた従業員が戻ってくるという事実が、「また働きたいと思うほど魅力的な企業」であることの客観的な証明になるためです。

人手不足が深刻化する現在、求める人材を確実に採用するには企業ブランディングの強化が重要な鍵となります。アルムナイ採用を実施し、実績を積み上げていけば、自社の魅力と信頼性をクローズアップできるかもしれません。その結果、転職希望者に「他社よりも働きやすい環境が整っている」「やりがいのある仕事ができる」とアピールでき、採用活動も成功に導けます。

また、退職後も良好な関係を築ける証しにもなるため、現職の従業員に「自分たちのことを大切にしてくれる企業」という印象を与えられます。企業のイメージアップだけではなく、従業員の満足度、またパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

メリット⑦教育にかかる費用を削減できる

アルムナイは、自社の採用基準をクリアして採用された過去があり、なおかつ社内で実際に一定の期間働いていた人材群です。すでに十分なスキルを持ち、そして経験を積んでいることが多いため、アルムナイを再雇用する場合は、教育の費用を大幅に削減できるのもメリットとなります。

アルムナイを受け入れる5つのデメリット

数多くのメリットがある一方で、アルムナイを再雇用するにあたってはデメリットもあります。

デメリット①既存の従業員に影響を与える可能性がある

「自社を辞める前に良い成果を残していたから」「転職先で役職に就いていたから」といった理由で、アルムナイを優遇すると既存の従業員の不満につながりかねません。

アルムナイ採用の合否は、自社での過去の業績やパフォーマンス、転職先での活躍を加味して決定します。アルムナイのポテンシャルが高ければ、再雇用の際に手厚く待遇するケースもあるでしょう。

しかし、その内容によっては既存の従業員が「自分は長く会社に貢献しているのに、一度辞めた人のほうが優遇されている」と不満や嫉妬を抱く恐れがあります。そのため、アルムナイと既存の従業員との間に不公平な格差が生まれないよう、評価や待遇など、公平性を保った採用基準の設定が重要です。

デメリット②退職のハードルが下がる恐れがある

アルムナイが既存の従業員にもたらす影響は、不満や嫉妬だけではなく、「退職してもまた戻ってこられる」という安心感を与えてしまうことも挙げられます。

アルムナイは企業の成長を加速させる存在ですが、自社で活躍する人数が増えるほど離職率が高まる可能性があります。見方を変えれば、アルムナイ採用は「転職活動が失敗に終わったときの保険」とも捉えられるためです。

退職のハードルが下がると、全社的にパフォーマンスが低下する恐れがあります。また辞める従業員が増えると、自社の評判にも傷が付きかねません。人手不足を解消するためにアルムナイ採用を行っていた場合、その目的を達成するのも難しくなるでしょう。

こうしたリスクを回避するためにもアルムナイ採用の条件を明確にし、その内容を周知することが大切です。

デメリット③関係維持のために費用がかかる

アルムナイとの関わりを保つためには、一定の費用がかかる点も意識しておく必要があります。専用サイトを用意する場合にはその開発費や管理維持費、イベントを開催する場合にはその費用や人件費など、一つひとつの取り組みには費用が発生します。

そのため、メリットとのバランスを十分に踏まえて、どのくらいまでの費用までなら許容できるかをあらかじめ計算しておくとよいでしょう。

デメリット④情報漏えいのリスクが発生する

アルムナイとの関係を維持するには、継続的に接点が持てるようにSNSなどでネットワークを構築しておくのが一般的です。良好な関係性を保つためにも、定期的に連絡を取り合える環境を用意するのは重要な取り組みといえるでしょう。

しかし自社で再雇用する場合を除き、外部の存在であるという点を忘れてはなりません。自社の従業員であったという安心感から、重要な機密情報を漏らしてしまえば、大きな損害につながるリスクもあります。

あくまでも対外的な立場であることを忘れず、情報をどこまで共有するのか、どのように管理するのかなどを明確に決めておくことが大切です。

デメリット⑤フォローアップ制度を整える必要がある

アルムナイの中には「一度辞めたのに、また働いてもいいのだろうか」と、再入社に対して後ろめたさを感じる方もいらっしゃいます。こうした不安を取り除くためにも、制度を整えてアルムナイへのフォローアップを行わなければなりません。取り組みの例としては、アルムナイが再入社する前に研修を実施する、あるいは定期的に面談を行い、悩みを聞き出すなどが挙げられます。

フォローアップ制度の整備には少々手間がかかりますが、アルムナイに長く、安心して働いてもらいたいのであれば、きちんと準備を進めたいところです。

アルムナイ採用を導入する手順

企業でアルムナイ採用を行うときには、どのような点を意識すべきなのでしょうか。ここでは、具体的なフローに沿って見ていきましょう。

再雇用の条件を整理する

アルムナイを再雇用するにあたって、どのような条件であれば復職を認められるかを整理する必要があります。例えば、「3年以上自社で働いた」「リーダー職以上の役職を経験した」など、アルムナイとして再雇用する条件を具体的に設定することが大切です。

復職条件の整理は、既存の従業員からの納得を得る上でも重要です。誰でも簡単に戻れるとなれば、自社への帰属意識や業務へのモチベーションが下がってしまう可能性もあるので、幅広い視野から検討しましょう。

退職時のコミュニケーションを円滑にする

アルムナイの活用を進めるためには、「退職時にどれだけ良好な関係を保ったまま送り出せるか」も重要なポイントとなります。再雇用の可能性を残すためには、円満退職が前提であり、何かあれば再び戻ってきてもらえるような良い印象を与えておくことが大切です。

具体的な施策としては、退職時・退職後のステップアップの支援や、アルムナイネットワークの構築などが挙げられます。また、退職時にアルムナイの再雇用制度があることを伝えておくのも有効です。

退職者との関係維持の方法を検討する

アルムナイとの関係を維持するためには、定期的なコミュニケーションを図れる制度を整えておくことも大切です。例えば、アルムナイ向けのSNSグループの作成や、アルムナイネットワークの構築、メルマガ配信、定期イベントの開催などが挙げられます。

その上で、情報を発信する場合は、アルムナイが実際に復職して活躍している様子や、現在の社内の状況などを定期配信することで、復職後のイメージを持たせやすくなります。

受け入れ体制を整備する

アルムナイの再雇用を行う上では、受け入れ体制を整えることも大切です。担当業務の研修を行ったり、復職後のキャリア形成について相談に応じたりと、さまざまなサポート体制を用意しておくのが理想です。

また、必要に応じて既存の従業員にも情報共有を行い、チームとしてスムーズに協力できるような根回しを済ませておくことも重要といえます。

受け入れ体制を整備するといっても、アルムナイの再雇用が初めての場合には容易に対応できるものではありません。そのようなときには「アルムナイ採用ToDoリスト」を、ぜひご活用ください。

アルムナイ採用ToDoリストには、アルムナイを再雇用する目的の整理から、退職時の対応まで、採用の工程ごとに取り組むべき施策がまとめられています。アルムナイを再雇用する際に役立つ情報が満載なこちらの資料は、無料でダウンロード可能です。

アルムナイを再雇用する際のポイント

ここまでご覧になり、アルムナイの再雇用は企業にとって良い影響をもたらすとおわかりいただけたのではないでしょうか。

そのメリットを十分に享受するためにも、アルムナイを再雇用する際には以下で紹介するポイントを事前に押さえておきましょう。

ポイント①円満退職を実現する

先ほども触れたように、アルムナイに「またこの会社で働きたい」と思ってもらうには、良好な関係を維持したまま送り出すことが不可欠です。円満退職を実現させるにはイグジットマネジメント、つまり「雇用とキャリアの出口戦略」が鍵を握ります。

イグジットマネジメントとは、自社を離職・退職する従業員を戦略的に管理することです。具体的には、従業員が自社からいなくなるときのフェーズを見据えて「退職時には、従業員をどのように送り出すのか」を考えます。

イグジットマネジメントを意識すれば、従業員が離職・退職するそのときまで、自社に対して良い印象を抱いてもらえるでしょう。

ポイント②退職につながる要因を解消する

せっかくアルムナイを再雇用できたとしても、働く中でその人材が自社に何らかの懸念を抱いた場合は、長くとどまってもらえないかもしれません。これはアルムナイに限らず、全ての従業員に共通する問題のため、中途退職につながる要因は徹底的に解消したいところです。

その際には、「従業員が過去にどのような理由で自社を辞めたのか」を整理し、それを解消するための取り組みを考えましょう。労働条件や働き方を見直すほか、従業員同士のコミュニケーションを活性化させるのも効果的な施策となります。

ポイント③多様な考えを受け入れる意識を持つ

「一度自社を辞めた従業員を、また雇用するなんて…」と敬遠せず、アルムナイを受け入れる意識を持つのもポイントの一つです。

人事・採用担当者だけが意識するのではなく、自社で働く従業員もアルムナイへの理解を深められるように、採用の目的や重要性を丁寧に説明しましょう。意識を浸透させる際には、社内SNSを活用したりワークショップを実施したりと、社内啓蒙活動に取り組むのも有効です。

これにより、アルムナイと自社の双方が満足のいく採用活動を実施できると考えられます。

ポイント④定期的に交流を重ねる

アルムナイが再入社を望む機会を待つだけではなく、自社からアプローチするのも大切です。「関係を維持したい」と思われる企業であり続けるためにも、適切にコミュニケーションをとっていきましょう。

アルムナイとの交流の図り方は「どのような関係性を保ちたいのか」によって異なります。例えば、アルムナイと緩く、長くつながりたい場合はSNSを活用する、また、再雇用の可能性を高めたい場合には専用のコミュニティをつくるのも一案です。

ただしアルムナイとの関係を維持するにあたっては、「自社に戻ってきてほしい」という想いを出し過ぎないようにご注意ください。再雇用のみを目的につながっていることが伝わると、アルムナイが自社に戻ってくる確率が低下する恐れがあります。そのため、採用情報のほか、アルムナイが興味を持つような情報も共有しながら、定期的に交流を重ねるのがポイントです。

アルムナイとのつながり方を見直すことで、「戻りたい」と思ってもらえる企業へと近づけるかもしれません。

アルムナイ採用に積極的な個人の特性

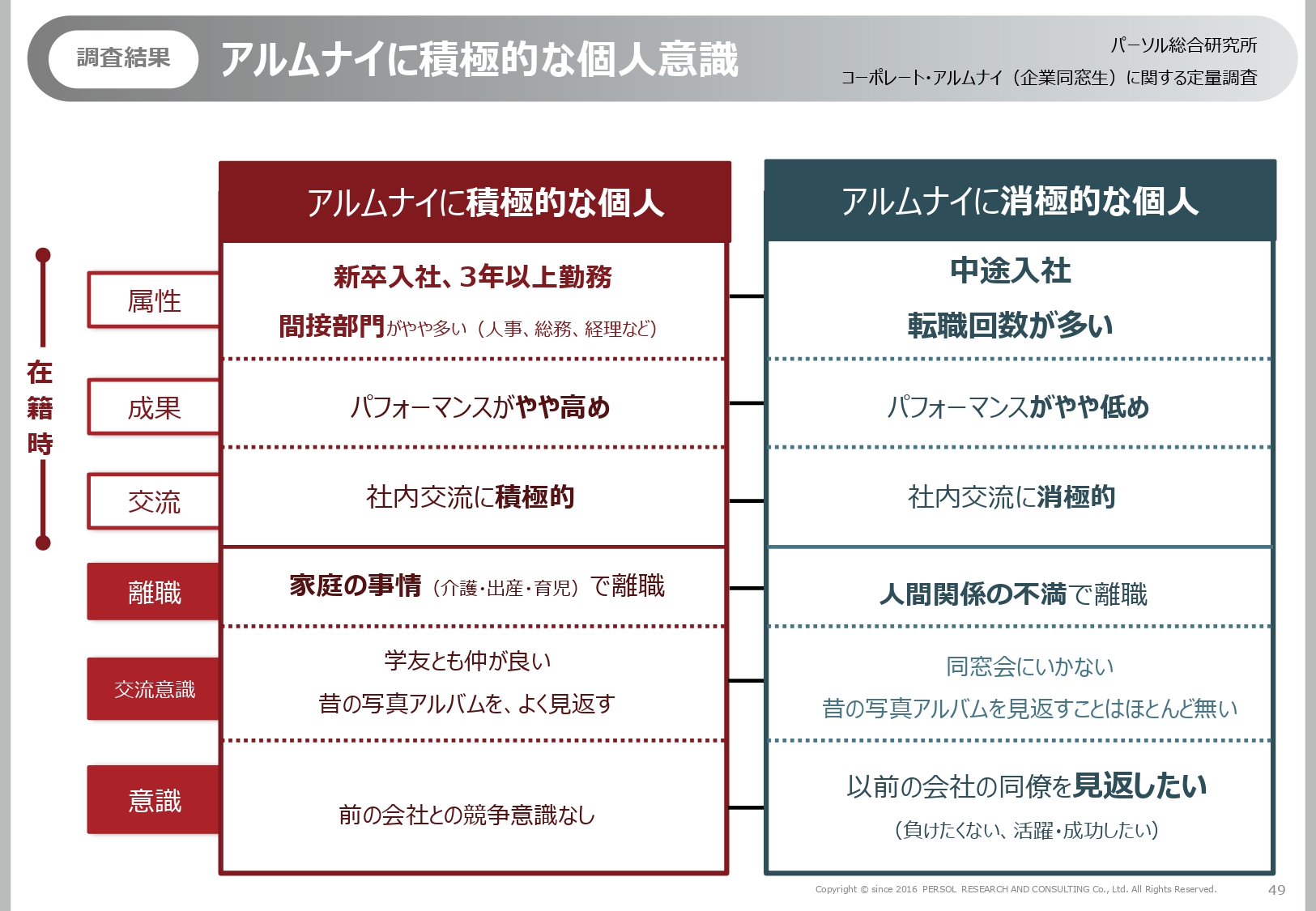

アルムナイ採用に積極的な個人の特性について、2020年6月にパーソル総合研究所が発表した『コーポレート・アルムナイ(企業同窓生)に関する定量調査』を基に解説します。

日ごろから友人や知人と継続的に関わりを持とうとする意識が高い方は、元上司や同僚との交流回数も多く、自社とのつながりを維持する意識が高いことがわかっています。加えて、ポジティブな意欲が高い方には、「一緒に活動できる仲間」や「信頼できる知人・友人」など、会社に限らない人的資本が蓄積されていることも特徴です。

また、離職後にアルムナイが持つ意識の醸成について、学校卒業後も交友を続ける、同窓会には積極的に参加するなどの「継続的な交流意識」や、社内での接点や他部署とのコミュニケーションといった「積極的な社内交流」はプラスにはたらきますが、前の会社の同僚に負けたくない、前職よりも成功したいといった「見返し意識」はマイナスに作用するとわかりました。

これらのことを踏まえ、アルムナイに積極的な個人・消極的な個人の特性をまとめると、以下の通りです。今後の施策や採用活動の参考にしてみてください。

(参照:パーソル総合研究所『コーポレート・アルムナイ(企業同窓生)に関する定量調査』P49)

アルムナイ採用を活用している企業の事例

実際にどのようにアルムナイとの関係を維持し、活用していくとよいのでしょうか。アルムナイの活用に成功している企業の事例をご紹介します。

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社では「アルムナイと新たな価値を生み出していきたい」という想いから、2023年にパーソルキャリア アルムナイネットワークを立ち上げました。

パーティーや交流会などを通じてアルムナイとの関係を保ち、再雇用の可能性を広げています。コミュニティでは転職市場の最新情報や再入社情報など、アルムナイに向けて、キャリアの実現を後押しするようなコンテンツを配信しています。

(参照:【ToDoリスト付】効率的に即戦力の人材を採用!アルムナイ採用を仕組み化する方法)

デロイト トーマツ グループ

デロイト トーマツ グループの「デロイト トーマツ アラムナイ(アルムナイ)」は、退職後のアルムナイの支援や既存の従業員との交流を目的としているようです。懇親会やセミナーなどのイベント開催や各種情報の提供に加え、日本公認会計士協会のCPE単位付き講座やビジネスナレッジに関するe-learningを提供することで、アルムナイと関係を構築しています。

(参照:『企業目線でアルムナイは動かない―。共創を重視したデロイト トーマツ流 成功の舞台裏』)

株式会社良品計画

株式会社良品計画では、アルムナイを再度迎え入れるための仕組みを「カムバック採用」として制度化し、運用しています。2016年3月の制度化以降、店舗で働いていたパート・アルバイトスタッフを中心に、約680人がカムバックを果たしています。(2019年時点)

(参照:『正式な制度が安心を生む。「カムバック採用」の良品計画がつくる、戻りたくなる組織』)

株式会社ソフトコム

情報システムの開発や運用などのサービスを提供する株式会社ソフトコムでは、ジョブリターン制度を導入し、即戦力となる人材を採用しています。育児や介護などの、やむを得ない理由で退職したアルムナイが対象です。

なお、退職経過年数に制限を設けていないため、アルムナイが戻ってきやすい環境が整っていることがうかがえます。

(参照:『採用コストを掛けられない、即戦力の人材を獲得したいという採用担当者の方へ。中小企業こそやるべき!?「アルムナイ採用」の設計ノウハウ』)

まとめ

アルムナイは自社で働いていた実績があることから、再雇用時には「即戦力として期待できる」「ミスマッチが起こりにくい」「採用・教育費用を抑えられる」といったさまざまなメリットがあります。また、アルムナイ採用の実績が増えれば、「離職しても戻りたくなる会社」として企業のブランドイメージも向上するでしょう。

アルムナイに活躍してもらうためには、定期的にコミュニケーションを取れる仕組みや制度を整えることが重要です。良質なアルムナイネットワークを形成し、丁寧に運営すれば、自社の人事戦略で新たな武器となっていくでしょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

アルムナイ採用 ToDoリスト

資料をダウンロード