新入社員研修とは?求められるスキルと内容、実施期間を解説

d's JOURNAL

編集部

企業に新入社員が入社する際に行う、新入社員研修。業務遂行に必要な知識を身に付けて、活躍人材として成長してもらうために、最初の研修は非常に重要な役割があります。

この記事では、新入社員研修の設計フローや研修内容、実施時の注意点などを、新卒・中途別に紹介していきます。研修の基礎を知りたい方は参考にしてください。

OJTに役立つ「育成計画シート」のテンプレートを下記より無料ダウンロードしていただけます。新入社員の成長支援にぜひお役立てください。

新入社員研修とは

新入社員研修とは、新人として入社した社員を対象に行う研修のことで、英訳では「new employee orientation」や「training for new employees」といいます。

詳しくは後述しますが、新入社員に配属先での業務を円滑に遂行するために必要となる知識や、社会人としての考え方、振る舞いを身に付けてもらう目的で実施されます。そのほか、社内での自分の立ち位置を理解してもらう目的も兼ねています。

新入社員研修は、実務に触れるための土台づくりであり、新入社員を育てるための最初の一歩といえるでしょう。研修の期間は限られているため、効率的に目的を達成できる計画性が重要です。

新入社員研修の目的

まず、新入社員研修で何を教える必要があるのか、中途採用と新卒採用に分けてその目的を紹介します。

新卒採用の場合

新卒社員に実施する研修の主な目的は、基礎となるビジネスマナーやビジネススキルを習得させることです。

新卒採用の新入社員は、社会人としてはたらいた経験がないことがほとんどなので、教えなければならない内容が多岐にわたります。そのため、基礎的な業務知識やスキルを網羅的に習得させる必要があります。

社会人になったという自覚を持てるように、研修を通じて新入社員の意識を変えていきましょう。

中途採用の場合

中途採用での新卒社員には、即戦力として活躍してもらうことを主な目的として研修を実施します。

中途採用の場合は、ビジネスマナーなど社会人としての基礎はすでに身に付けているケースがほとんどです。

そのため、企業理念や企業特有の業務知識、業界情報などを新入社員研修で習得させることが重要になります。

前職が同業種か異業種か、あるいは似たような職種に就いていたことがあるかといった、社員一人ひとりの経験やスキルを見極める必要があります。その上で、足りない部分やより理解してほしい部分を補えるような研修内容を設計しましょう。

中途採用社員が研修を通して社内の環境に溶け込み、業務内容や社内での役割などを深く理解することで、早期の活躍が期待できます。

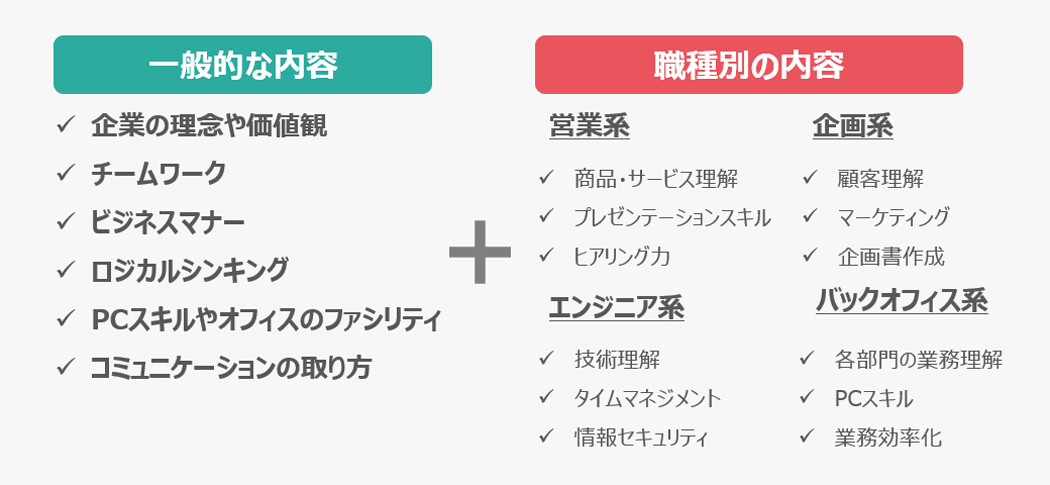

一般的な新人研修内容

新卒・中途で実施する目的が異なることがわかったところで、一般的な新人研修の内容を紹介します。現状取り入れている研修に不足している内容がないか、確認してみてください。

企業の理念や価値観・ビジョン

新入社員が企業の一員としてはたらくに当たり、最初に挙げられる必要な要素は自社をよく理解することです。

研修を通じて、企業の理念や事業目的、価値観、ビジョンを伝えることで、新入社員は自分の役割を認識するための意欲が高まり、適切な目標を設定できるようになります。

それにより新入社員の早期離職防止も期待できるため、新卒・中途に関係なく、研修の最初に必ず企業の理念や価値観、目指したい方向などを伝えましょう。これらを伝える場合は、十分に理解できるよう座学で実施することをお勧めします。

また、より深い理解と共感を得られるように、一定以上の役職者・経営陣が講師を務めると効果的です。

チームワーク

業務を円滑に進めるためには、チームのメンバーと協力するケースも出てくるでしょう。

チームの一員としてはたらいた経験のない新卒採用の新入社員には、チームワークの重要性を教える研修が必要になります。そのためにはコミュニケーション能力が欠かせません。

具体的には、自分の意見をわかりやすく伝える「発信力・説明力」、相手の意見をていねいに聞く「傾聴力」、意見・立場の違いを理解する「柔軟性」などです。チームワークを教えるためには、グループワークやディスカッション形式が適しています。

ビジネスマナー

社会人である以上、最低限のビジネスマナーは必要です。新入社員とは言え、顧客対応では企業の「顔」として対応しなければなりません。ビジネスマナーが適切でなければ、取引先や顧客からの信用を失うリスクがあります。

特に、新卒採用で入社した社員は、社会人経験がない、あるいは短いために、ビジネスマナーを正確に理解していないケースがほとんどです。

そのため、新卒採用入社者にはお辞儀の仕方や言葉遣い、電話応対、名刺交換といったビジネスマナーの基本を研修で教えましょう。ビジネスマナーを教える際は、座学だけでなくロールプレーも実施することが効果的です。

ロジカルシンキング

社会人になると、上司へ「報・連・相」をする機会や顧客対応を担当する機会が多くあります。いずれも、物事の本質や課題、解決方法などを相手にわかりやすく伝えるスキルが必要です。

そのベースにあるものが、問題を要素ごとに整理し結論を導き出すための思考方法「ロジカルシンキング」です。ロジカルシンキングを教える際は、座学の後にペアワークやグループワークの実施をお勧めします。

PCスキル・オフィス機器の使い方

実際に現場に配属されると、PCを使って作業する機会や、会議室や事務機器などの設備を利用する機会が多くあります。

そのため、新入社員研修では、PCの使用方法やオフィスの設備についても教えましょう。PCスキルは個人差が大きいため、事前に新入社員ごとのレベルを把握しておくことが重要です。

また、オフィスの設備は実際に使うものなので、新入社員全員に正確に伝える必要があります。これらの情報を教える際は、OJTを実施する、あるいは実際の設備を確認しながら説明すると伝わりやすいでしょう。

ビジネスコミュニケーション

顧客や上司・同僚との人間関係を構築するために欠かせないものが、コミュニケーションです。新卒の場合、同期や年齢の近い社員とのコミュニケーションは取れても、上司や顧客など、年齢や立場の違う相手とコミュニケーションを取ることに慣れていないケースもあります。

新入社員研修を通じて、「報・連・相」の仕方や相手の立場を考えた発言の仕方など、社会人として求められるコミュニケーションの取り方を教える必要があります。コミュニケーションの取り方を教えるには、ロールプレーやグループワークが適しています。

コンプライアンス

新入社員研修では、コンプライアンスの教育は欠かせません。

コンプライアンスの研修では、法令や社内ルールの順守だけでなく、信頼できる社会人として行動するための倫理観を身に付けてもらいましょう。「法律さえ守れば問題ない」という考えではなく、社会的に正しい行動を考える姿勢を養わせることが大切です。

近年では、「違法性はないものの不適切な行動」が不祥事として取り上げられることも少なくありません。コンプライアンス違反で企業のイメージダウンを防ぐためにも、新入社員には研修を通じて「法律・社内規則・社会倫理」の3層構造を理解させる必要があります。

職種別の研修の内容

続いて、職種別の研修の内容も見ていきましょう。ここでは、4つの職種を取り上げます。

1.営業系

2.エンジニア系

3.企画系

4.バックオフィス系

営業系

営業系の職種に求められるスキルは、自社の商品・サービスを顧客に提案・販売することです。顧客との対話を通じて商品・サービスを売り込む職種のため、新入社員研修では商品・サービス理解に加えて、「プレゼンテーションスキル」や「ヒアリング力」を身に付けてもらう必要があります。実践的な営業スキルだけでなく、営業担当者としてのマインドの醸成も重要です。

営業としての自身の役割を理解し、仕事そのものにやりがいを持ってもらえるような研修内容を検討しましょう。営業手法の基礎を十分に学べるように、ロールプレーOJTを組み合わせることをお勧めします。

エンジニア系

エンジニア系の職種には、工学的な技術を使ってシステムなどを作り出すことが求められます。期日内での納品や顧客の重要情報の管理が必要な職種のため、新入社員研修では技術理解に加えて「タイムマネジメント」や「情報セキュリティ」などを教えましょう。

なおエンジニア系といっても、プログラマーやシステムエンジニアなど、各職種で必要なスキルが異なります。

例えばプログラマーであれば、プログラミング言語の基礎やデバッグスキルの習得が、エンジニアにはシステム開発に必要な要件定義や設計といった工程を学ぶための研修が必要です。

職種に合わせて目的を明確にした上で、座学とOJTを併用する研修が有効です。

企画系

企画系は、市場のニーズを基に、新商品・サービスの企画提案や販売促進を行う職種です。企画職の新入社員研修では、市場のニーズやトレンドを正確にキャッチアップし、新たなアイデアを創出できる人材育成を図ります。

企画力や発想力、また戦略的思考の育成が重要であるため、顧客理解に加えて、「マーケティング知識」や「企画書作成」といった業務を、座学やOJTを組み合わせて教えましょう。

バックオフィス系

総務や経理といったバックオフィス系の職種の役割は、別の部署の業務を後方からサポートすることです。PCを使った業務や期限内に終わらせなければならない業務が多いため、新入社員研修では各部門の業務理解に加えて、「PCスキル」や「業務効率化」などを教える必要があります。

また、会社の窓口として社外の方とやりとりをする機会も多いため、適切な立ち居振る舞いや言葉遣いが求められます。電話応対や来客対応などの基礎的なビジネススキルはもちろん、会社の顔として適切に立ち回れるような研修内容を作成しましょう。

新入社員研修を実施する期間

新入社員研修は、業務の遂行に必要な知識を新入社員に身に付けてもらうために行うものです。新入社員が現場に出る前に研修を終わらせる必要がありますが、具体的にどの期間に実施するとよいのでしょうか。

新卒・中途にかかわらず入社時に研修を実施することは変わりませんが、必要な期間が異なるため、それぞれ解説します。

新卒採用の場合

新卒社員の場合は、入社時点ではビジネスマナーや社会人としての基礎が備わっていないことが多いため、3カ月~半年程度を新入社員研修の期間として設定することが一般的です。

じっくりと時間をかけて、基礎的なことから教えていけるように期間を設ける必要があります。

中途採用の場合

中途採用の場合は、フォローアップ期間を含めて1~3カ月程度、研修を行うことが平均的です。

中途採用で入社した人材は、入社時にはビジネスマナーや社会人との基礎を備えているケースがほとんどです。企業特有の業務内容や業界情報などを中心に伝えれば、すぐに実務に着手できるでしょう。

新入社員研修の方法とメリット・デメリット比較

新入社員研修の進め方には、自社で研修内容を考えて社員が講師を務める「内製」と、研修会社など外部の専門家に研修を依頼する「外注」の2パターンがあります。

それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

内製研修のメリット・デメリット

教育方針や企業の抱える課題に沿った新入社員研修を行いたいのであれば、内製で実施することをお勧めします。自社で内容を考えて研修を実施することには、前回実施時の反省を活かせる、受講者の反応に応じて柔軟に対応できるといったメリットがあります。

また、研修を通じて講師役の社員のスキルが上がる、また「人を育てる」という意識が社内で高まる、人材育成のノウハウが蓄積されるといった効果も期待できます。このほか、外注よりも研修費用を抑えられるという点もメリットです。

一方で、人事担当がカリキュラムを考え、講師役となる社員が実際に講義を行う必要があるため、新入社員研修に携わる社員の負担が増すことは避けられません。コア業務に支障をきたす可能性がある点は押さえておきましょう。

また、講師を務める社員はプロではないため教え方が統一されていない、かつ自社の事例に基づいた研修がメインとなるため、同業種や異業種の情報を取り入れづらく、内容が偏る可能性もあるといったデメリットもあります。

こうした課題を解決し、効率的に研修を進めるためには、外注とうまく組み合わせることが重要です。

外注研修のメリット・デメリット

新入社員研修の進め方やカリキュラムの立て方に不安がある場合、外注が効果的です。研修会社や教育コンサルティング会社などの研修に特化した企業(外注)であれば、専門性が高く豊富な経験があります。

そのため、外注することにより、自社の課題に応じた研修の企画提案、実施をしてもらうことが可能です。

また、特定の分野に関する知識が豊富な外部講師であれば、専門性の高い教育を受けることができるでしょう。自社社員が研修内容を考え、資料作成を行う時間を短縮できるため、上流業務に集中できるという点もメリットといえます。

一方で、新入社員研修を外注することにより、研修費用は内製した場合よりも割高になります。研修会社や研修期間によって金額は異なりますが、受講者1人あたり数万~数十万円かかるケースもあるようです。

さらに、外部講師に自社の事業内容や課題を一から説明する必要があるほか、急な日程変更には対応しにくいというデメリットもあります。

費用対効果や研修実績といった観点で、自社に合った外注先を検討しましょう。

新入社員研修の手法7選とユニークな研修例

新入社員研修でよく使われている7つの手法と、その他のユニークな研修を紹介します。

1.グループワーク・ディスカッション

2.座学

3.OJT

4.ロールプレー・ケーススタディ

5.レクリエーション

6.メンター制度

7.ブラザーシスター制度

8.その他のユニークな研修例

1.グループワーク・ディスカッション

数人単位のいくつかのグループに分けられた新入社員が、共同で課題に取り組むことを「グループワーク」、議論することを「グループディスカッション」といいます。

グループワークやディスカッションは、チームワークやロジカルシンキング、コミュニケーションの取り方を教える際に有効です。

グループワーク・ディスカッションでは、グループ内で役割を分担した上で、課題を的確に理解し、結論を導き出す必要があります。実際の現場にてチームではたらく際に必要な能力であるため、実践的な研修手法として知られています。

2.座学

座学とは、文字通り、受講者が座った状態で講師の話を聞く講義形式の研修手法のことで、敬語の使い方をはじめとするビジネスマナーや企業理念などを教えます。業務で必要な知識を受講者全員に同時に伝えることができるため、教えることが多い新入社員研修では、この手法が昔からよく使われてきました。

しかし、一方的に講師の話を聞くだけでは新入社員の集中力が低下する可能性もあるため、別の手法と組み合わせるなどの工夫が必要です。

3.OJT

OJTとは、「On-the-Job-Training」の略称で、実際の現場で実務を通じて行う研修のことです。

一般的に新入社員研修では、全体を対象とした研修が終わった後、配属先でOJTが行われます。座学などで得た知識を実際の現場で試したり、ほかの研修では伝えられなかった内容を教えたりできる点が、OJTの特徴です。

OJTは、PCスキルやオフィスのファシリティ、職種ごとの業務を教える際に効果的です。

下記より、OJTに役立つ「育成計画シート」のテンプレートを無料ダウンロードしていただけます。新入社員の成長支援にぜひお役立てください。

※OJTについて詳しく知りたい方は『OJTとは?目的・メリット・デメリット・OFF-JTの違い』も参照ください。

4.ロールプレー・ケーススタディー

お客さま役と営業役などに分けて役割に応じた演技をすることを「ロールプレー」、日常の業務で起こりがちな事例を基に、そのときに必要な対応や解決法を考えることを「ケーススタディ」といいます。

電話応対や名刺交換、来客対応といったビジネスマナーや、営業スキルを教えます。座学などで得た知識を基に、実際の業務を疑似体験できるため、実践的な研修として多くの企業が新入社員研修で取り入れている手法です。

5.レクリエーション

新入社員研修の際に、レクリエーションを行っている企業もあります。レクリエーションを取り入れることで、受講者の心と体の緊張をほぐすことができるため、新入社員研修を始める前や研修の合間に実施することが効果的です。

具体的には、新入社員同士がペアになってお互いを紹介する「他己紹介」や、手足を少し動かす程度の「チーム対抗戦」などが挙げられます。レクリエーションを通じて、チームワークやコミュニケーションの取り方を自然と意識してもらえます。

6.メンター制度

メンター制度とは、新入社員とは別の部署の先輩社員がメンターとなり、新入社員をサポートする制度のことです。メンターには年齢の近い社員が選ばれるため、新入社員は業務上の悩みや人間関係の悩みを相談しやすいというメリットがあります。

メンタル面でのフォローや、社会人としての在り方を教える際に適しています。

※メンター制度について詳しく知りたい方は『メンター制度とは?導入する目的やメリット・デメリットと流れを解説』も参照ください。

7.ブラザー・シスター制度

ブラザー・シスター制度とは、新入社員と同じ部署の先輩社員が新入社員の「ブラザー」や「シスター」となり、サポートする制度のことです。

年齢の近い先輩社員が一対一で実務を指導するため、わからないことや不安なことがあったときにすぐ相談できるというメリットがあります。

※ブラザー・シスター制度について詳しく知りたい方は『ブラザー・シスター制度は早期離職防止に効果アリ?OJT・メンター制度との違いとは』も参照ください。

その他のユニークな研修例

これまでご紹介した代表的な手法をまとめると以下になります。

【新入社員研修の代表的な手法一覧(おさらい)】

| 手法 | 向いている研修内容 |

|---|---|

| グループワーク・ディスカッション | チームワーク、ロジカルシンキング、コミュニケーションの取り方 |

| 座学 | ビジネスマナー、企業理念・業界説明 |

| ロールプレー・ケーススタディー | 電話応対・名刺交換・来客対応などのビジネスマナー、営業シーン(顧客との対峙) |

| レクリエーション | チームワーク、コミュニケーションの取り方 |

| メンター制度 | メンタル面でのフォロー |

| ブラザー・シスター制度 | 実務やメンタル面でのフォロー |

新入社員のさまざまな能力を高めることを目的に、上記以外の手法を取り入れている企業もあります。

例として、忍耐力を養う「登山」、集中力を養う「座禅」、チームワークを体験できる「脱出ゲーム」や「料理」、映像を用いて架空の職場環境を再現してシミュレーションを行う「ムビケーション」などが挙げられます。

実施目的を明確にし、あまりにも実務からかけ離れたものや、過酷なものを選ばないように注意しましょう。

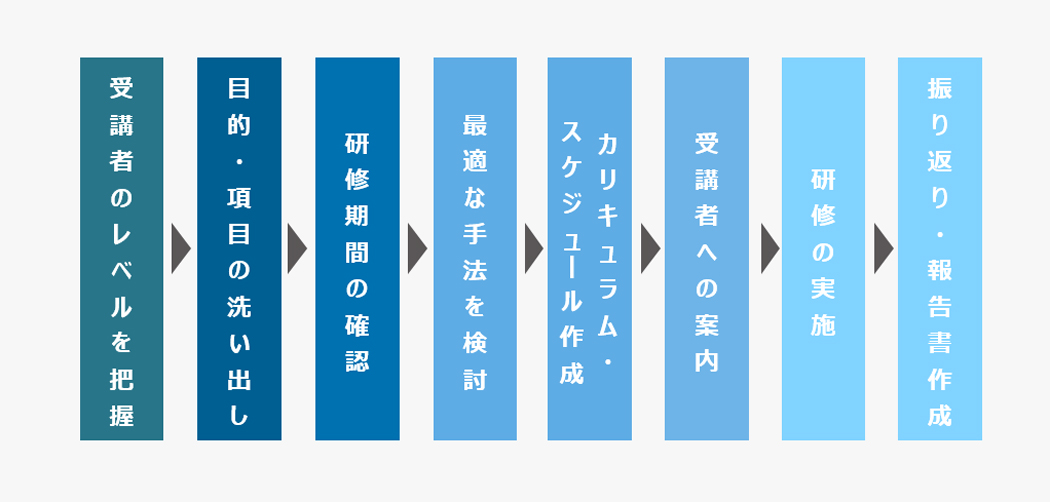

新入社員研修の設計の流れ

新入社員研修を設計する際のフローを紹介します。

1.受講者のレベルを把握する

2.目的・身に付けてもらいたい項目を洗い出す

3.研修にどれくらいの期間が使えるかを確認する

4.目的の達成に最適な手法を検討する

5.具体的なカリキュラム・スケジュールを作成する

6.受講者へ案内する

7.研修を実施する

8.振り返り・報告書を作成する

1.受講者のレベルを把握する

新入社員といっても、一人ひとりの能力には違いがあります。新卒採用であれば、ビジネススキルは共通で身に付ける必要がありますが、PCスキルや語学力などは個人差が大きいものです。

また、中途採用であれば前職の仕事内容によって身に付けている知識が異なります。新入社員研修を効果的なものにするために、入社する新入社員のレベルを正確に把握することが大事です。

2.目的・身に付けてもらいたい項目を洗い出す

企業の人材育成方針や新入社員のレベルによって、研修の目的や身に付けてもらいたい内容は変わってきます。

経営陣や現場の社員にヒアリングを行い、新入社員に身に付けてほしいスキルを具体化しましょう。それを基に、新入社員研修の目的や具体的な目標を設定することが重要です。

3.研修にどれくらいの期間が使えるかを確認する

新入社員研修の期間は、数日、1週間、数週間…など、企業によってさまざまです。業務の繁忙期・閑散期やほかの社内行事の日程との関係などを考慮し、どのくらいの期間の研修が可能かを確認しましょう。

4.目的の達成に最適な手法を検討する

新入社員研修の目的には、「社会人としての基礎を身に付けさせたい」「即戦力になるための実務を身に付けさせたい」といったものがあります。

どのような目的で研修を行うかによって、教える内容は変わります。その上で、さまざまな研修手法の中から目的達成に適したものを検討していきましょう。

5.具体的なカリキュラム・スケジュールを作成する

新入社員研修を効果的なものにするために重要なことが、「何をどのタイミングで教えるか」です。

研修期間や手法が決まったら、具体的なカリキュラム・スケジュールを作成しましょう。新入社員のやる気を継続させるため、社員と外部講師が担当する日を分ける、座学とワークを交ぜるといった工夫も必要です。カリキュラムは詰め込み過ぎないように意識しましょう。

6.受講者へ案内する

カリキュラムやスケジュールが決まったら、受講者への案内を忘れずに行いましょう。伝える必要がある情報には、開催日、開催時間、カリキュラム内容、会場などがあります。

受講者が事前に考えておいたほうが良いことや資料などを用意する必要がある場合には、併せて伝えてください。また受講者だけではなく、配属先の上長やOJT担当にも伝えておくと良いでしょう。

7.研修を実施する

新入社員研修当日を迎えたら、カリキュラムに従って研修を行います。受講者が内容を理解しているのかを確認しながら、研修を進めましょう。

8.振り返り・報告書を作成する

新入社員研修で学んだことを体得するためには、研修内容を振り返ることが必要です。1日の終わりや研修期間が終わるときなどに、振り返りの時間を設け、受講者に報告書を作成してもらいましょう。

また、振り返りの時間に受講者にアンケートを取ることで、次回の新入社員研修の改善につながります。

新入社員研修の評価方法

新入社員研修はただ実施すれば良いのではなく、どれだけの効果があったかを正確に把握することも重要です。新入社員研修の評価方法を、評価項目と効果測定のためのツールに分けてご紹介します。

評価項目

新入社員研修の際に評価したい項目は、3点あります。

| 1.基本的なマナーや知識 | ●電話応対や名刺交換といったビジネスマナー、企業理念や企業特有のルールなど ●全ての社員に求められる項目 |

|---|---|

| 2.仕事に対するモチベーション | チームワーク、ロジカルシンキング、コミュニケーションの取り方 |

| 3.社会人にふさわしい行動 | ●責任感や対応力、チームワークを意識した行動など ●企業の一員としての意識があるのかを評価するために必要な項目 |

効果測定のためのツール

新入社員研修の効果を測定するためのツールを3つご紹介します。

| 1.理解度テスト | ●新入社員の理解度や習得度を測定するためのツール ●研修の前後に同じテストを実施することで、どの程度、新入社員の能力が向上したかを確認できる |

|---|---|

| 2.インタビュー | ●新入社員の声を直接聞くためのツール ●研修を受講したことでどのような気付きや学びがあったかを聞くことで、新入社員の意欲や本音を把握できる |

| 3.配属先での行動観察 | ●研修受講後の実際のはたらきぶりを測定するためのツール ●配属先の上司や先輩社員を対象に、アンケート・ヒアリングを実施することで、新入社員の様子を把握できる |

新入社員研修が失敗する要因

新入社員研修を成功させるために、失敗する要因を3つ押さえておきましょう。

1.研修の頻度が適切でない

2.新入社員の習熟度を理解していない

3.モチベーション維持のための工夫を凝らしていない

研修の頻度が適切でない

まず挙げられる要因が、研修を実施する頻度です。新入社員研修は3カ月程度の期間で実施することが一般的ですが、職種によっては目安の期間が大きく異なります。

例えば、営業職や企画職といったビジネス職は研修が3カ月で終わることがほとんどです。しかし現場で学ぶ必要がある専門的な職種は、研修期間が3か月を超えることも少なくありません。

その中で適切な頻度で研修が行われないと、必要なスキルの習得が不十分となりコンプライアンス違反といったトラブルにつながる恐れがあります。

また、研修期間が短い場合は、業務に適応するまでの期間も短くなるため、新入社員のストレスやミスが増加する可能性も考えられます。

新入社員のミスをフォローする先輩社員の負担が増える可能性も考慮して、職種に合った頻度で研修を実施しましょう。

新入社員の習熟度を理解していない

一口に新入社員といっても、新卒なのか中途なのかによって入社時のスキルは異なるものです。新入社員の習熟度に見合っていない研修を実施しても、高い成果は得られません。

研修なので、つい多くの内容を教えようとしがちですが、新入社員が自分の中に落とし込めなければ意味がありません。新入社員一人ひとりの習熟度に合わせて、本当に必要な内容を選抜することが重要です。

研修を成功に導くには、新入社員のスキルやレベルを踏まえた上で、確実に身に付く内容に絞ることを押さえておきましょう。

モチベーション維持のための工夫を凝らしていない

新入社員研修が終われば教育が終了するわけではありません。新入社員がモチベーションを維持できるように、また研修で学んだ知識やスキルをしっかりと定着できるように、研修後もサポートを続けましょう。

年齢の近い先輩社員をメンター・ブラザー・シスターとして配置して、新入社員が相談しやすい環境をつくることもお勧めです。定期的に面談を組み、日々の悩みや新たな目標について話し合うことも大切です。

新入社員の大きな成長を後押しすることで、組織全体の発展にもつながるはずです。

新入社員研修を成功に導くためのポイント

新入社員研修が失敗する要因を押さえたところで、具体的にどのようなことに注意すると良いのでしょうか。ここでは、研修を成功に導くためのポイントを見ていきましょう。

1.研修のデジタル化を図る

2.適切なタイミングで必要な研修を実施する

3.オンボーディングプログラムを設計する

研修のデジタル化を図る

新入社員研修を実施する際は、3つの手法から適切なものを選びます。

対面型

オンライン型

eラーニング

コロナ禍まではオフラインでの対面研修が基本でしたが、コロナ禍以降はオンライン研修も主流になりつつあります。オフライン研修はグループワークやロールプレイングなど、社員間でコミュニケーションを取りやすい点が大きなメリットです。

一方オンラインでの研修は、知識をインプットする内容を実施する際にお勧めの形式で、内容を録画しておけば新入社員が自分のタイミングで繰り返し学習できます。

また、近年ではeラーニングを取り入れる企業も増えています。eラーニングは、オンライン上に配信されている動画を視聴して学ぶ形式のため、インターネットの環境さえ整っていれば場所や時間を問わず学習できるツールです。

これらの手法はそれぞれに強みがあるので、研修の目的や内容に合わせて使い分けることをお勧めします。

eラーニングの導入を検討の方は、eラーニングの導入・見直しを成功のポイントをまとめた資料を無料でご用意しました。ぜひご活用ください。

適切なタイミングで必要な研修を実施する

新入社員研修は、新卒・中途に問わず入社直後に実施することが大切です。これは、新入社員研修の目的が業務の遂行に必要な知識やスキルを教育することであり、現場に配属する前に実施しなければ意味がないためです。

研修の頻度や期間を決める際は、「新入社員が研修後にどのような状態になっていてほしいか」という視点で、研修の目的を決めることから始めましょう。

定めた目的に合わせて必要なテーマやカリキュラムを決めることができ、その内容をこなすために必要な期間も明確になります。

新入社員にとって無理のない、かつ意義のある研修内容を適切な頻度で行えるように、研修を実施する前に目的や目標設定を明確にしましょう。

オンボーディングプログラムを設計する

新入社員に対する研修では、オンボーディングプログラムを取り入れることも有効です。

オンボーディングとは、新入社員が環境に慣れて、一日でも早く活躍できるようにフォローする導入教育のことです。この導入教育を、体系立てて整理したものを「オンボーディングプログラム」といいます。

オンボーディングプログラムは、基本的に以下の流れで進めます。

1.知識を徹底的にインプットする

2.業務シーンを想定した、ケーススタディを行う

3.課題を実践する

4.学習度合いを修了試験で確認する

オンボーディングプログラムでは、最後の修了試験の合格基準を設け、新入社員が試験にクリアすると、正式に配属されます。

短期間で業務に精通できるため、活躍までの期間を短縮できるだけでなく、職場全体の生産性の向上にもつながるため、新入社員研修に取り入れてみてはいかがでしょうか。

もう少しオンボーディングについて知りたい方は下記の記事もチェックしてみてください。

(参考:『オンボーディングとは?5つのメリットと2つの導入事例【施策シート付き】』)

新入社員研修の実施時に注意すること

新入社員研修を実施する際には、以下に挙げる5つのポイントに注意しましょう。

1.宿泊を伴う場合の宿泊場所の選び方

2.給与・残業代の支給

3.労働時間の管理

4.炎上リスク・法的トラブルへの配慮

5.課題の出し方

宿泊を伴う場合の宿泊場所の選び方

社外で複数日程にわたって新入社員研修を行う際には、宿泊場所を確保する必要があります。利用されることが多い宿泊場所は、研修室を備えたセミナーハウスの宿泊室や、研修会場周辺にあるホテルです。

どちらを選んだ場合でも、一日の研修が終わった後にはリラックスできる時間も必要なので、可能な限り相部屋ではなく個室を用意しましょう。

また研修期間が長い場合は、禁煙室と喫煙室、リラクゼーション施設や大浴場が併設されているところを選ぶと、新入社員の快適性や満足度の向上が期待できます。

給与・残業代の支給

新入社員研修中の給与や残業代は、研修の参加が義務付けられているかどうかで、支給の要否が決まります。

・研修参加は自由:労働時間とはみなされないため、給与や残業代を支払う必要はない

・研修参加が義務:労働時間とみなされるため、給与や残業代を支払う必要がある

多くの企業では、全員参加するように義務付けているため、基本的に給与を支払う必要があると理解しましょう。その場合、所定労働時間内で実施するのが一般的で、超える場合には残業代も支払う必要があります。

労働時間の管理

新入社員研修が数日間にわたって開催される場合、どこまでを労働時間と見なして管理するかは難しい問題です。労働時間は、研修への参加を義務付けているかどうかで判断します。

例えば、夕食後にグループワークがある場合、基本的に参加を義務付けられているものなので、労働時間に該当します。

一方、一日の最後に自由参加の懇親会がある場合、参加するかどうかは新入社員の任意なので、労働時間には該当しません。

また、一日のカリキュラム終了後に翌日に向けた課題を行う必要がある場合、課題に取り組む時間を労働時間と見なすかどうかは、企業によって判断が分かれます。

自発的な学習と見なして労働時間に該当しないケースもあれば、課題に取り組むことを義務と見なし労働時間に該当するとしたケースもあります。労働時間として扱うかどうかを事前に決め、就業規則などに明記すると良いでしょう。

炎上リスク・法的トラブルへの配慮

新入社員研修では、受講者に対して厳しい対応が求められる場面もありますが、内容が適切で本来の目的から逸脱していない場合には問題ありません。

しかし、あまりにも内容が過酷な場合や誤った目的で実施された場合は、炎上や訴訟につながる可能性があります。心身に深刻なダメージを及ぼすような研修や、道義的問題が問われるような研修の実施は避けてください。

課題の出し方

新入社員研修中には、翌日に向けた課題を出すケースも多くあります。課題は新入社員の理解や成長を促すためのものなので、ただ単に与えるのではなく、研修の目的に合ったものを与えることが重要です。

新入社員の自発性や積極性、社会人としての意識を高められるような課題を出すことで、研修の効果の向上が期待できます。

新入社員研修でもらえる助成金

新入社員研修の実施にあたり、一定の条件を満たしていれば「人材開発支援助成金」の支給を受けられることがあります。「人材開発支援助成金」にはさまざまなコースがありますが、新入社員研修で該当することが多いものは、若年労働者への訓練などが支給対象となる「特定訓練コース」です。

OJTとOFF-JTそれぞれの実施時間や比率、生産性要件を満たすか否かによって支給金額が変わるため、事前に確認しましょう。

(参考:『【社労士監修】雇用関連のおすすめ助成金。メリット・デメリットや条件・申請方法とは』)

まとめ

業務を進める上で必要な知識を習得させるため、新入社員全員を対象に実施する新入社員研修。上記でご紹介したフローや実施方法、注意点などを踏まえた、事前の設計が重要です。

より効果的な新入社員研修を行い、企業の将来を担う新入社員の成長を促しましょう。

OJTに役立つ「育成計画シート」のテンプレートを下記より無料ダウンロードしていただけます。新入社員の成長支援にぜひお役立てください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

OJTで活用!「受け入れ計画シート(6か月版)」無料テンプレート【Excel版】

資料をダウンロード