キャリアデザインとは?作成するメリットや方法、注意点を解説

d’s JOURNAL編集部

仕事やはたらき方に対する価値観が多様化する中で、若い世代を中心に、キャリアについて主体的に考える人材が増えてきています。こうしたニーズに応えるために、キャリア形成の支援を積極的に行い、エンゲージメントやモチベーションの向上につなげる企業も増えています。

この記事では「キャリアデザイン」の意味と企業が支援する重要性、企業が取り組みたい支援方法について見ていきましょう。

キャリア形成支援に活用できるキャリアデザインシートのテンプレートを、下記より無料でダウンロードできます。入力例やフィードバック例も記載しており、初めて使う方にもわかりやすい構成です。用途に応じてカスタマイズしながら、ぜひご活用ください。

キャリアデザインとは

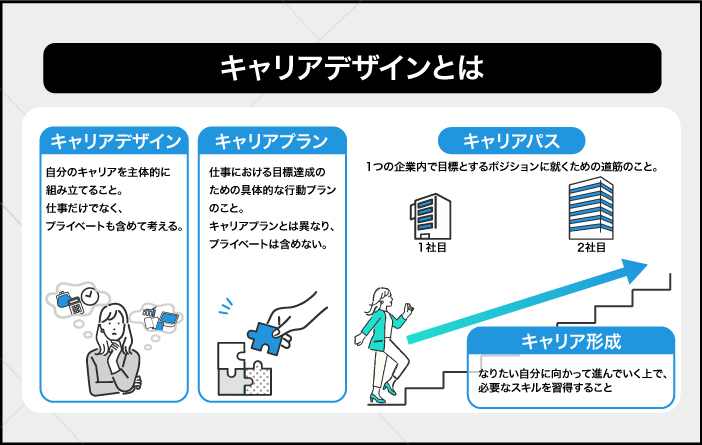

キャリアデザインとは、将来なりたい自分の姿を実現するために、目標を明確にした上でキャリアの構築に取り組んでいくことを指します。企業や取り巻く環境などに左右されるのではなく、自分自身が主体となって考え、能動的にキャリアを組み立てていくという意味で用いられます。

この場合の「キャリア」には、仕事での成功や昇進・昇格だけでなく、余暇とのバランスや家族との関わりといったプライベートの充実も含まれる点が特徴です。そのため、キャリアデザインはそのまま「職業人としてのライフデザイン」と言い換えることもできるでしょう。

キャリアパスとの違い

キャリアデザインと混同されやすい言葉に「キャリアパス」があります。キャリアデザインと比較してどのような違いがあるのか、以下の表で確認しましょう。

| キャリアデザイン | キャリアパス |

|---|---|

| ●社内に限定せず、仕事とプライベートの両方に目を向けながら、包括的にキャリアを設計すること ●従業員主体の考え方であり、より幅広い概念 |

●一つの企業内で目標とするポジションに就くための道筋のこと ●個人の能力や可能性を引き出すために、どちらかといえば企業側が従業員に対して提示するもの |

キャリアデザインは、社内に限定せず、将来どのような仕事やはたらき方を選ぶかということを、自身の人生を軸に考えるものです。対してキャリアパスは、昇進・昇格や職歴のステップアップ、仕事の目標などを表した言葉であり、一つの企業に限定された考え方です。

キャリア形成との違い

キャリアパスと同様に混同されやすい言葉が、「キャリア形成」です。同じように、キャリアデザインとの違いを確認しましょう。

| キャリアデザイン | キャリア形成 |

|---|---|

| ●キャリア形成のための具体的な行動プラン ●広い視野で将来のキャリアやはたらき方を設計する |

●仕事での経験やスキルなどを蓄積していくことで、自己実現を図っていくプロセス ●特定の企業に限定せず、自身の職歴や経歴を設計する |

どちらもキャリアに関する概念ですが、具体的な意味合いが異なることがわかります。キャリアデザインがキャリアの設計図であり、それに基づいて行動していくものがキャリア形成というイメージです。

キャリアプランとの違い

自身が考える「理想の職歴」に向けて、キャリアをどのように進めていくのかという具体的な計画を「キャリアプラン」といいます。自らがキャリアを計画するという点ではキャリアデザインと同じですが、主に以下の違いがあります。

| キャリアデザイン | キャリアプラン |

|---|---|

| ●キャリアプランよりも広い視野で、プライベートも含めた将来のキャリアやはたらき方を設計する ●自分の人生の歩み方を長期的・包括的な視点で考える |

●プライベートを含めず、仕事でのキャリアを形成していくために立てる具体的な戦略や計画のこと ●短期間の具体的な目標設定に焦点を当てる |

前述したキャリア形成と同様、プライベートは含まずに短期的、かつ具体的なキャリア計画を立てる点がキャリアプランの大きな特徴です。キャリアプランの実現には、キャリア形成での成長が欠かせません。

キャリアデザインの構成要素

キャリアデザインを設計する上では、「キャリア」を構成する要素を押さえておきましょう。キャリアは、以下3つの要素に大別できます。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 知識・技能 | 業務の遂行に必要な能力的資産 |

| 行動特性・思考特性・態度・習慣 | 物事への取り組み方の傾向、考え方の癖 |

| 価値観・マインド | キャリアに対する価値観や意識、動機 |

上記3つの要素を多角的な視点で洗い出し、キャリアデザインでのステップを明確にしていきます。

キャリアデザインの目的

キャリアデザインに取り組む目的は、以下の2つです。

1.はたらき方の軸の顕在化

2.行動の明確化

1.はたらき方の軸の顕在化

キャリアデザインを行う目的の一つに、はたらき方の軸の顕在化が挙げられます。はたらき方の軸とは、はたらく上で何を大切にしたいかという価値観や優先順位を指します。

例えば、安定性を求めるのか、自身のスキルアップや成長実感を重視するのか、社会貢献を大切にするのか、あるいは裁量の大きさを優先するのか、人によって重視する軸は異なります。

この軸を言語化して明確にしておくことが、キャリアデザインにおいて重要です。なぜなら、転職や異動といった大きな選択の場面でも、判断基準がぶれず、最適な選択ができるからです。

キャリアアップを目指す上では、異動や転勤など自分でコントロールできない場面も出てきます。そのようなときに、自分の「軸」があると、偶発的なキャリアでもチャンスと捉えることができ、本来の目的に向けて前向きに仕事に取り組めます。

2.行動の明確化

キャリアデザインで将来なりたい自分の姿を具体的にすることが重要です。

例えば、「管理職を目指したい」「スペシャリストとして専門分野で評価されたい」など、目標を言語化することで初めて、そこから逆算した行動計画を立てることができます。

面談や研修を通じて従業員にその目標を引き出し、「そのために今どんなスキルを習得すべきか」「社内プロジェクトの経験をどう活かすか」といった行動レベルにつなげることが重要です。

また、「次の1年で資格取得を目指す」「定期的な1on1で中長期のキャリアを上司と共有する」など、現実的なステップに落とし込むことで、従業員のモチベーションは高まり、行動変容にも結び付きやすくなります。

漫然と仕事をしているだけでは、自らが求める姿に近づけません。キャリアデザインを設計することで、将来に向けて今何をすべきなのかが明確になり、仕事に対するモチベーションを高めることが期待できます。

結果的に、目標に向けて取り組むことが具体化され、将来なりたい姿の実現に近づけるでしょう。

キャリアデザインは意味がない?構築が求められる理由

キャリアデザインは「意味がない」と考える人も少なくありません。

なぜなら、計画を立てても思い通りにキャリアが進まないことが多く、予期せぬ異動や転職、業界の変化によって計画が崩れてしまうと感じるからです。確かに、将来を完全に予測することは不可能です。

しかし、だからといってキャリアデザインが無意味になるわけではありません。むしろ、自分が大切にしたい価値観や理想のはたらき方を言語化しておくことで、予期せぬ変化に直面したときにも判断軸がぶれず、前向きに行動できるようになります。

現代のビジネス環境では、従来よりもキャリアデザインの重要性が高まっています。従業員一人ひとりが自身のキャリアデザインを考えることはもちろん、企業側からも積極的にアプローチしていく必要性が生まれているのです。

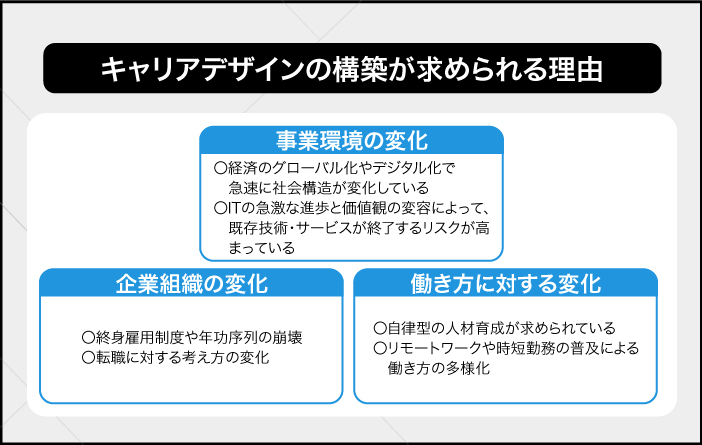

ここでは、キャリアデザインが重視される理由について、3つの要素に分けて見ていきましょう。

1.事業環境の変化

2.企業組織の変化

3.はたらき方に対する変化

1.事業環境の変化

まず挙げられる理由が、事業を取り巻く環境の変化です。経済のグローバル化やデジタル化などにより、急速に社会構造が変化する中で、現代の企業を取り巻く環境は目まぐるしく変動しています。

先の見通しが立たない不確実な環境にあっては、特定の企業で着実にキャリアを積み続けるといった考え方が成り立ちにくくなっている面もあるでしょう。また、ITの急激な進歩と価値観の変容により、既存の技術やサービスが突如として役目を終えるリスクも高まっています。

特定の職歴やスキルを磨き続けても、環境の変化によって通用しなくなってしまうという可能性もあり、企業と個人の両方で将来の保証を得ることが難しくなりました。

こうした動きの中で、変化に対応できる柔軟なキャリア形成が必要とされるようになり、キャリアデザインの重要性が高まっているのです。

2.企業組織の変化

終身雇用制度や年功序列の崩壊をはじめとする「企業組織の変化」も、キャリアデザインの重要性につながっています。雇用環境が変化していく中で、必ずしも特定の企業で勤続年数を重ねることだけが、キャリア形成の正攻法というわけではなくなりました。

高度なスキルや向上心を持った人材が、新たな環境へ身を移してキャリアアップを目指すなど、転職に対する考え方が大きく変化しているのです。それに合わせて、企業も中途採用や通年採用を行うケースが増えており、キャリアの選択肢の幅は大きく広がっています。

そして、キャリア形成の自由度が広がったことで、労働者のキャリアデザインに対する関心も深まっているといえるでしょう。自社の従業員に前向きな気持ちでキャリアを築いてもらうためには、企業側もキャリアデザインに関する視点を持つことが重要です。

3.はたらき方に対する変化

急速なビジネス環境の変化に立ち向かうためには、企業はもちろん、そこではたらく従業員一人ひとりも柔軟に進化していく必要があります。与えられた仕事にただ取り組むだけでなく、自ら課題を設定して行動していける「自律型」の人材育成が求められているのです。

そのためには、自らのキャリアを企業に委ねるのではなく、主体的にデザインしていける姿勢や取り組みが必要となります。キャリアデザインに力を入れることで、それぞれの仕事に対するスタンスに明確な軸が生まれ、自律的な行動を起こせるようになるでしょう。

また、近年ではリモートワークや時短勤務の普及など、はたらき方も多様化しています。個々人に応じた多様なキャリアの築き方が生まれたことも、キャリアデザインの重要性につながっているといえます。

従業員のキャリアデザインを企業が支援するメリット

キャリアデザインを構築するためには、従業員個人だけでなく企業も一体となって取り組むことが大切です。ここでは、企業がキャリアデザインの支援を行うメリットについてご紹介します。

1.従業員のエンゲージメントを高められる

2.離職防止につなげられる

3.自律的な行動が取れる人材を育成できる

4.人生100年時代で求められるはたらき方に対する意識を醸成できる

従業員のエンゲージメントを高められる

企業がキャリアデザインの構築に積極的であれば、従業員のエンゲージメント(勤務先への愛着や思い入れ)を高めることにつながります。従業員にとって、キャリアデザインは自身のはたらき方や将来を真剣に見つめる絶好の機会となります。

企業の支援によって今後のプランが明確になれば、日々の業務に対するモチベーションが向上するとともに、自己研さんの促進にもつながるでしょう。また、自社が掲げる目標と個人の目標がきちんとマッチしていれば、企業への貢献意欲が高まり生産性の向上も期待できます。

(参考:『従業員エンゲージメントとは|効果的な取り組みと事例・向上のメリットを解説』)

離職防止につなげられる

キャリアデザインは従業員を特定の企業に縛り付けるものではなく、場合によっては転職なども視野に入れて行う考え方です。しかし、企業が積極的に支援を行うことで、かえって従業員の帰属意識が高まり、離職防止につながりやすくなる点も大きなメリットといえます。

従業員からすると、自身のキャリアや将来に自信が持てれば、より長期的な視点で企業に貢献したいという意欲が生まれます。さらに現在の仕事や役割が、きちんと将来につながっている安心感も芽生えるため、前向きな気持ちで業務に取り組みやすくなるのです。

その結果、従業員の定着率が向上し、組織全体の安定的な成長にも結び付くでしょう。

(参考:『離職防止の効果的な13の対策|離職率を下げた企業の成功事例も解説』)

自律的な行動が取れる人材を育成できる

キャリアデザインによって自らのキャリアプランが明確になれば、従業員はスキルや知識を高めることを前向きに考えられるようになります。長期的なキャリア形成に向けて、今何に取り組むべきなのかが明らかになるため、モチベーションを維持しやすくなるのです。

また、キャリアデザインが丁寧に行われていれば、従業員によりフィットした研修プログラムやトレーニングを実施しやすくなります。高度な専門知識を持った人材も育成しやすくなるため、長期的に見れば組織力の強化につながるでしょう。

さらに、自発的な成長を続ける人材の存在は、周りの従業員にもプラスの影響をもたらします。社内の人材育成が活性化することで、ますます強い組織づくりが行えるようになることも大きなメリットです。

人生100年時代で求められるはたらき方に対する意識を醸成できる

近年では「人生100年時代」と呼ばれる、100歳まで生きる考え方が当たり前になるといわれています。この考え方から、70代や80代まではたらき続けることを前提として、キャリアデザインを設計する必要があります。

80代まで視野に入れた場合、50代も「まだ学び直しやスキルを磨きながら活躍できる世代」と捉えられるでしょう。このように、理想の人生像を明確にし、その実現に向けて行動を逆算して考えることが、キャリアデザインの本質です。

その際に有効なのが、キャリアデザインシートです。自分の価値観や目標を書き出し、行動計画へ落とし込むことで、人生の大部分を占める仕事を「自己実現の場」として捉え直せます。キャリアデザインを活用すれば、日々の業務にも主体的に取り組みやすくなるでしょう。

キャリア形成支援に活用できるキャリアデザインシートのテンプレートを、下記より無料でダウンロードできます。入力例やフィードバック例も記載しており、初めて使う方にもわかりやすい構成です。用途に応じてカスタマイズしながら、ぜひご活用ください。

キャリアデザインを構築するためのステップ

キャリアデザインを構築するためには、仕事とプライベートの両方を意識し、幅広い要素に目を向ける必要があります。状況をしっかりと整理するためにも、筋道を立てて取り組むことを意識しましょう。

ここでは、キャリアデザインを構築する際のステップを7つに分けてご紹介します。

1.過去を振り返り、現状を分析する

2.適性検査などを活用する

3.周りからフィードバックを受ける

4.面談を通じて、一緒に目標を設定する

5.目標を達成するために必要なスキルなどを書き出す

6.アクションプランを作成する

7.定期的にキャリアデザインの見直しを図る

1.過去を振り返り、現状を分析する

キャリアデザインについて考えるときには、これまでの経験やスキルを棚卸しすることが重要です。まずは、事実に基づく情報を一人ずつ整理した上で、一歩深く自身の内面を見つめるために、感情や精神状態にも目を向けてもらいましょう。

| 事実に基づいた経験やスキル | 事実に基づいた感情や精神状態 |

|---|---|

| ●どのような業務を経験してきたのか ●どのような知識、技能が得られたのか ●どのような資格を保有しているのか |

●どのような場面でやりがいを感じられたか ●困難に直面したときにどのように対応できたか ●どのような要因をストレスに感じたか |

過去の分析を細かく行うことで、現状の課題や理想も少しずつ見えてくるようになります。

2.適性検査などを活用する

過去の分析が済んだら、次は客観的な指標を用いて、異なる角度から現状の分析を行いましょう。信頼性の高い適性検査や仕事に関する心理テストなどを受けることで、従業員本人が思ってもみない適性や、隠れた特性が見つかることもあります。

例えば、「これまで漠然と不向きだと思っていた業務への適性が高い」といったデータが示されれば、今後のキャリアデザインにも大きな影響を与えるでしょう。

主観や思い込みによって、選択肢の幅が狭まってしまうリスクを避けるためにも、客観的な調査は重要なプロセスといえます。

3.周りからフィードバックを受ける

上司や同僚など、日ごろから身近に関わっている相手のフィードバックも重要なヒントをもたらします。キャリアデザインでは、将来の理想とする姿と現状の擦り合わせを行う必要があるため、周りからの期待や評価を冷静に知ってもらうことも重要です。

具体的な方法としては、チェックシートなどを用いたヒアリングが挙げられます。上司や同僚、部下、そして取引先などを対象に、従業員一人ひとりが自身に期待されていることをヒアリングする機会を設ければ、客観的な評価を知る機会となるでしょう。

また、客観的な自己分析を行ってもらうには、「ジョハリの窓」と呼ばれる分析手法も有効です。ジョハリの窓とは、グループワークやアプリ、チェックシートなどを用いて、自分自身の特性や思考を「自分軸と他人軸の2つの視点」から分析していく手法です。

具体的には自らの特性を対象に、自分も他人も知っている「開放の窓」、自分は知っているが他人は知らない「秘密の窓」、自分は気づいていないが他人は知っている「盲点の窓」、自分も他人も気づいていない「未知の窓」の4つの次元に分けます。

ジョハリの窓によって、自己評価と他人からの評価の差異を細かく知れば、客観的な自己分析を行う手助けとなるでしょう。

(参考:『フィードバックとは?意味や目的、効果的な手法とポイントを紹介』『ジョハリの窓とは|具体的な意味やワークのやり方を解説【テンプレ有】』)

4.面談を通じて、一緒に目標を設定する

現状分析によって自己理解を深めてもらうことができたら、改めて自己分析の時間を取り、将来の目標やなりたい自分の姿を書き出してもらいましょう。その上で、1on1ミーティングなどの面談を実施し、企業側も一緒に考えていくスタンスを保つことが大切です。

個々の従業員が抱く理想について、どのようにアプローチすれば実現できるのかを丁寧に提示することで、信頼関係をより深められるでしょう。ただし、有意義な面談を行うためには、あくまでも「傾聴の姿勢を保つこと」が重要となります。

どのような考えを持っているのかをありのままに話してもらうためにも、話に口を挟んだり意見を否定したりせず、まずは率直な思いを受け止めることが大切です。

(参考:『面談とは?目的や種類、成果が出る面談のポイントなどを解説』)

5.目標を達成するために必要なスキルなどを書き出す

将来の目標を明確にしたら、現時点から目標にたどり着くまでのステップを具体的に構築する必要があります。達成するために必要なスキルを書き出したり、年齢ごとの目標を整理したりしながら、キャリアのステップを逆算してもらいましょう。

6.アクションプランを作成する

目標を定めても、実際に行動しなければキャリアデザインを実のあるものにすることは難しいといえます。キャリアデザインを日々の行動に落とし込むためにも、今取り組むべきことや段階的に着手することを整理した「アクションプラン」を作成しましょう。

例えば、これから身に付けたいスキルとして「従業員育成の知識」と「マネジメントに関する知識」を設定した場合について考えてみましょう。

これらの目標を形骸化させないためには、「1カ月で従業員教育に関連する書籍を3冊読む」「○月からのマネジメント研修に参加する」といったアクションを洗い出す必要があるのです。

アクションプランを作成したら、日々の業務や自己研さんの場に落とし込み、定期的に進捗や取り組みの方向性をチェックしましょう。

7.定期的にキャリアデザインの見直しを図る

当初立てた目標は絶対ではありませんので、現状に合わせてキャリアデザインは定期的に見直すと良いでしょう。現在のやりたいことや気持ちに変化がないかを確認し、キャリアデザインの内容を適切にブラッシュアップすることも必要です。

キャリアデザインを支援するための具体的な方法

従業員のキャリアデザインを支援するうえで、企業はどのようなアプローチが行えるのでしょうか。ここでは、代表的な支援方法として5つの施策をご紹介します。

研修を実施する

まずは、従業員にキャリアデザインについて考えてもらう場を設けることが大切です。キャリアデザイン研修を実施し、キャリアデザインを行う重要性やメリット、具体的な方法などを知ってもらいましょう。

研修の内容については、対象者のポジションや年齢によっても異なるので、可能であれば世代ごとにカリキュラムを組むのが望ましいです。若手のメンバー、中堅クラスのメンバー、ベテランの従業員の3段階程度に区分し、それぞれのステージに合ったアプローチを行うとよいでしょう。

また、キャリアデザイン研修のカリキュラムに、前述したジョハリの窓などのグループワークを含めるのも一つの方法です。研修の一環として行うことで、取り組みの意義も自然と共有されるため、より効果的な分析が行えるようになります。

なお、キャリアデザイン研修は単発で行うのではなく、できるだけ定期開催を実現するのがポイントです。従業員の置かれている状況やポジションが変われば、理想とする姿も変化していくため、定期的にキャリアデザインを見直せる機会を用意しておくのが理想といえます。

個別面談を行う

キャリアデザイン研修は全体向けの取り組みとなるため、並行して個別面談も実施し、一人ひとりに合わせた柔軟なサポートを行いましょう。1on1ミーティングなどで、個人の課題や悩みを丁寧にヒアリングすれば、よりきめ細やかな支援が行えるようになります。

また、キャリアデザインを具体的な行動に移すために、「目標管理制度」の導入も検討してみるとよいでしょう。目標管理制度とは、従業員が自らキャリアに関する目標を設定し、その達成度や進捗率を人事評価に反映させる仕組みのことです。

キャリアデザインの内容と目標管理制度をすり合わせれば、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上に役立ち、企業との信頼関係も深まりやすくなります。

なお、キャリアについてより専門的なサポートを行うには、「企業内キャリアコンサルタント」の起用を考えてみるのも一つの方法です。

キャリアに関する専門的な資格を持った従業員を育成すれば、キャリアデザインの第三者的な窓口として機能してもらえます。直接の上司には相談しにくいようなことも、第三者的な立場のキャリアコンサルタントであれば、安心して打ち明けてもらえるでしょう。

人事制度の見直し

柔軟なキャリアデザインを実現するためには、希望する部署への異動や新たなポジションに挑戦しやすいように、人事制度を見直していくことも大切です。具体的な施策としては、「社内公募制度」や「社内FA(フリーエージェント)制度」などの導入が挙げられます。

従業員の主体的な意思によって、部署異動や新たな業務へのチャレンジが可能になれば、キャリアデザインの幅も大きく広げられるでしょう。また、多様な働き方を実現するために、リモートワークやフレックスタイム制などを導入するのも有力な方法です。

柔軟な働き方が可能になれば、「地元に戻って生活したい」「介護との両立を考えたい」といったニーズにも応えやすくなり、企業への定着率の向上につながります。

福利厚生制度のニーズを把握する

キャリアデザインを後押しするような福利厚生を取り入れてみるのも有効な方法です。

例えば、資格の取得を目指す人には「特定の資格を対象に資格手当を支給する」、育児や介護との両立を目指す人には「独自の育児・介護休暇制度を構築する」といった方法でニーズに応えることができます。

どのような福利厚生制度が有効であるかは、会社ごとに大きく事情が異なるので、自社の従業員にしっかりとヒアリングしたうえでニーズを把握することが大切です。

外部サービスも活用してみる

キャリアデザイン研修や社内キャリアコンサルタントなどの施策を実行するには、キャリア支援が行えるノウハウとスキルを企業が備えている必要があります。社内のリソースだけで十分に対応できない場合は、外部の支援サービスを活用することも検討してみましょう。

キャリア支援を専門に扱う会社などでは、キャリア支援プログラムやセミナーサービスを利用したり、自社の従業員の面談に対応してもらったりすることが可能です。

自社にはないノウハウの蓄積にもつながるので、費用対効果を十分に見極めたうえで、外部サービスの利用も視野に入れてみるとよいでしょう。

従業員のキャリアデザインを支援する際の注意点

キャリアデザインは、従業員の人生や企業全体の将来に大きな影響を与える可能性もあるので、リスクからも目をそらさずに取り組む必要があります。

【従業員のキャリアデザインを支援する上での注意点】

1.従業員の主体性を大切にする

2.自社で成長してもらうためのきっかけにする

3.現状と理想に大きなギャップが生じないようにする

ここでは、キャリアデザインの支援を行う上で、企業が意識しておかなければならない注意点を見ていきましょう。

従業員の主体性を大切にする

これまで見てきたように、キャリアデザインは従業員が主体となって行うものであり、企業の役割はあくまでもサポートを行うことにあります。従業員の希望や目標をしっかりと受け止めた上で、可能な限り本人の意向を実現できるような支援を行うことが重要です。

そのためには個々の従業員のことを深く理解する必要があり、本音を話してもらえるための信頼関係を築かなければなりません。日ごろのコミュニケーションを大事にするとともに、キャリアデザインを行う必要性を十分に浸透させ、従業員の主体性を引き出すことに努めましょう。

自社で成長してもらうためのきっかけにする

キャリアデザインでは、目の前の現実を分析するだけでなく、人生全体を俯瞰(ふかん)することも重要なプロセスとなります。その過程では、今いる職場ではたらき続ける可能性以外にも、さまざまな選択肢に考えを巡らせることとなるでしょう。

そのため、キャリアデザインを行うことで、転職や独立を促進するきっかけとなってしまう恐れもあります。もちろん、本人がしっかりと納得した状態で新たな挑戦を行うのであれば、企業として無理に引き留めることは望ましくありません。

支援のアプローチを誤れば、正しい認識が行われないままで離職を促してしまう結果につながる可能性もあります。キャリアデザインを前向きな結果につなげるには、「自社で成長してもらえるキャリアデザインの支援」を行うことが重要です。

本人の意向や将来設計と、自社で追求できる可能性を擦り合わせて、あくまでも自社で活躍してもらえるようなプランを一緒に検討していく流れをつくりましょう。その上で、「どうしても新たな環境で挑戦したい」と考える従業員には、「ジョブリターン制」を提案してみることも一つの方法です。

ジョブリターン制とは、自己実現やキャリアアップなどで転職した従業員に対して、再雇用の門戸を開いておく制度のことです。一度退職した従業員は、新たに採用する人材よりも即戦力になりやすく、新たな環境で積み上げた経験も活かしてもらえることが期待できます。

企業にとってもメリットが大きいため、柔軟に再雇用できる仕組みを用意しておくことも良いでしょう。

現状と理想に大きなギャップが生じないようにする

キャリアデザインによって目標が明確になっても、自社の現状との間で大きなギャップが生じていれば、かえってモチベーションの低下につながります。例えば、業種や職種に新たな要望が生まれた場合、自社でそのニーズに応えられなければ、離職のきっかけにもなりかねません。

そのため、本人の希望と自社の実情をどちらも大事にしながら、前向きな結論を出せるように丁寧な調整を行うことが重要です。また、従業員に安心してもらうためには、企業側からいくつかのキャリアパスを提示し、選択肢を広げておくことも良いでしょう。

例えば、将来的に新規事業を立ち上げる可能性があったり、本人の意向に合った人事異動の可能性が用意されていたりする場合は、キャリア面談などのタイミングで共有しておくことも大切です。

まとめ

キャリアデザインとは、仕事とプライベートのどちらにも目を向けながら、充実した職業人生の設計を行うためのプロセスです。

基本的には従業員が主体となって行うものですが、企業側からも支援することで、「仕事へのモチベーションが上がる」「自社への帰属意識が高まる」といった効果が期待できます。

一方で、アプローチを誤れば、転職や独立といった離職につながる選択肢を後押しする可能性もあります。そのため、キャリアデザインを行う目的と必要な施策をしっかりと見極め、一人ひとりに合ったアプローチを検討することが大切です。

自社の従業員に思う存分活躍してもらうためにも、適切な形でキャリアデザインの機会を提供しましょう。

キャリア形成支援に活用できるキャリアデザインシートのテンプレートを、下記より無料でダウンロードできます。入力例やフィードバック例も記載しており、初めて使う方にもわかりやすい構成です。用途に応じてカスタマイズしながら、ぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

【テンプレート】キャリアデザインシート

資料をダウンロード