キャリアアンカーとは?8つのタイプと診断方法・活用方法を解説【診断シート付】

d’s JOURNAL編集部

自分のキャリアを決める際に、最も大切にする価値観のことを「キャリアアンカー」と言います。

キャリアアンカーは8つのタイプに分類され、従業員一人一人の仕事に対する考え方を知るための一つの指標となります。

この記事では、8つのタイプの特徴や社内での活かし方、活用する際に考慮したいポイントなどをご紹介します。チェックシートもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

キャリアアンカーとは

キャリアアンカーとは、「仕事において何を最も大切にするか」という価値観のこと。1970年代にアメリカの組織心理学者エドガー・シャインが提唱した、キャリア形成の概念です。英語では「career anchor」と表記します。「anchor」とは「船の錨(いかり)」を意味しており、錨がしっかりと海底に下りていると船は安定してとどまることができます。

同様に、キャリア形成においても、軸となる「アンカー(仕事に対する価値観)」を把握することで、仕事や人生に求めているものを明確に自覚でき、納得のいく働き方を選びやすくなると考えられています。

また、キャリアアンカーは個人で使用するだけではなく、従業員の特性や能力を測定するためのアセスメントツールとしても活用できます。組織における人員配置や異動、採用などにキャリアアンカーを活かすことで、従業員エンゲージメントや生産性の向上につながると期待されています。

(参考:『エンゲージメント向上は生産性UPや離職防止に効果あり。概念や測定法、高め方を解説』『【5つの施策例付】生産性向上に取り組むには、何からどう始めればいいのか?』)

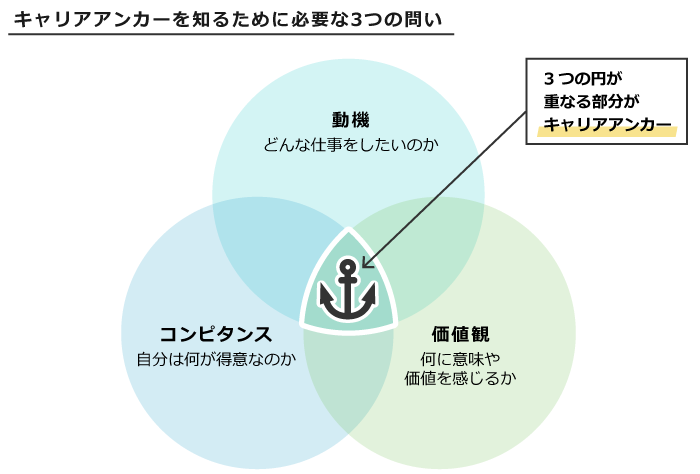

キャリアアンカーの基になる3要素

キャリアアンカーの基になるのが、「①自分はいったい何が得意なのか(コンピタンス)」「②自分は何をやりたいのか(動機)」「③何をやっている自分に意味や価値を感じるのか(価値観)」という3つの問いです。なお、3つの問いの原点には、キャリアプランニングの視点となる「Will(何がしたいか)」「Can(何ができるか)」「Must(何をすべきか)」があると言われています。

「コンピタンス」「動機」「価値観」という3つの問いは自分のキャリアのよりどころを探る出発点であり、下図のように回答が重なるコア部分がキャリアアンカーとなります。キャリアアンカーを重視した仕事をすることで、働く人の満足度は高くなると考えられています。

キャリアアンカーの基になる3要素について詳しく見ていきましょう。

①自分はいったい何が得意なのか(コンピタンス)

コンピタンスとは、「自分はいったい何が得意なのか」といった才能・能力を示す要素のこと。一般的な能力というより、たとえ不利な状況においても「目標達成に向けてタスクを処理し、最後までやり遂げられるか?」を問うものです。コンピタンスがあることで自信を持って業務を遂行でき、仕事のモチベーションも向上すると考えられています。

コンピタンスは、後ほど紹介するキャリアアンカーの8タイプの中では、「専門・職能別能力」との関連性が高いです。

②自分は何をやりたいのか(動機)

動機とは、「自分は何をやりたいのか」「何に関心があるのか」など、本当にやりたいことを深堀りする要素のことで、自己実現に向けた欲求を意味します。「漠然とやってみたいこと」があるのも大切ですが、満足感や達成感を得るためには、動機に沿った仕事に従事することがより重要と言えるでしょう。

動機には、他者や外部から影響を受ける「外発的動機付け」と、自分の内側から湧いてくる「内発的動機付け」とがあります。後ほど紹介するキャリアアンカーの8タイプの中では、外発的動機付けは「経営管理能力」に、内発的動機付けは「純粋な挑戦」との関連性が高いです。

③何をやっている自分に意味や価値を感じるのか(価値観)

価値観とは、「何をやっている自分に意味や価値を感じるのか」を示す要素のこと。自分の行動や意思決定における判断軸となるもので、自分が大切にしている信念とも言えます。自身の価値観に沿った行動をすることで自分の選択に納得でき、目標達成への意欲向上につながるでしょう。

価値観は、後ほど紹介するキャリアアンカーの8タイプの中では、「自律・独立」「保障・安定」「生活様式」などとの関連性が高いです。

キャリアアンカーでは上記の3要素にフォーカスすることで、生涯にわたるキャリアの核となるような「どのように働きたいか」という点を分析します。

この章の冒頭でお伝えした「Will(何がしたいか)」「Can(何ができるか)」「Must(何をすべきか)」はあくまでキャリアにおける「What」を問うものです。一方、キャリアアンカーは、「What」の先にある「How」を問い、自分が築き上げてきた価値観の中から、中長期的なキャリア形成に重きを置くものであると言えます。

キャリアアンカーにおける8つのタイプと適職例

キャリアアンカーは、8つのタイプに分類されます。各タイプの特徴と適職例を、下の表にまとめました。

| キャリアアンカーの 8つのタイプ |

特徴 | 適職例 |

|---|---|---|

| ①専門・職能別能力 (Technical/Functional Competence) |

特定の分野における「専門家」として自身の能力を発揮したいタイプ | ・研究開発 ・エンジニア など |

| ②経営管理能力 (General Managerial Competence) |

「管理職」として自身の能力を発揮したいタイプ | ・マネージャー ・経営者 など |

| ③自律・独立 (Autonomy/Independence) |

「自分のペースやスタイル」を守りながら仕事を進めたいタイプ | ・フリーランス ・芸術家 など |

| ④保障・安定 (Security/Stability) |

「保障」や「安全性」を重視して働きたいタイプ | ・公務員 など |

| ⑤起業家的創造性 (Entrepreneurial Creativity) |

リスクを恐れず、新しい商品・サービスを創り出したいタイプ | ・起業家 ・新規事業開発 など |

| ⑥奉仕・社会貢献 (Service/Dedication to a Cause) |

社会的に必要とされている「医療」「社会福祉」「教育」などの分野で力を発揮したいタイプ | ・医療、社会福祉関連職 ・教育職 など |

| ⑦純粋な挑戦 (Pure Challenge) |

あえて困難な状況に飛び込んで挑戦するタイプ | ・営業 など |

| ⑧生活様式 (Lifestyle) |

「仕事」と「プライベート」とのベストなバランスを常に考えているタイプ | ・事務職 ・制度が整っている企業での勤務 など |

①専門・職能別能力(Technical/Functional Competence)

「専門・職能別能力」に分類される人は、特定の仕事に対する才能と高い意欲を持ち、自身の専門性やスキルを高めていくことに価値を見いだします。「自分の才能を発揮して、エキスパートとして活躍する」ことにやりがいを感じるため、「管理職」としてキャリアを築くよりも、「専門家」として現場の仕事を続けたいと考える傾向があります。

②経営管理能力(General Managerial Competence)

「経営管理能力」に分類される人は、企業経営に関心があり、経営者視点で物事を考えて行動することに価値を見いだします。「責任のある立場でリーダーシップを発揮し、組織の成功に貢献したい」という願望があるため、専門的な仕事に特化し過ぎるのではなく、「管理職」としてのキャリアを望みます。

③自律・独立(Autonomy/Independence)

「自律・独立」に分類される人は、組織のルールや規律に縛られることなく、自分のスタイルやペースを守って働くことに価値を見いだします。組織が掲げる目的や目標には同意しても、「自分の納得する方法で仕事を進めたい」という思考があるため、集団行動よりも一人での行動を望む傾向があります。

④保障・安定(Security/Stability)

「保障・安定」に分類される人は、一つの組織で長期的・安定的に、ゆったりとした気持ちで仕事に就くことに価値を見いだします。終身雇用や退職金の支給、定年後の再雇用などが期待できる大企業や行政・公共機関に就職する傾向があります。「部署異動などの大きな変化はできるだけ避けて、予測可能な範囲内で仕事をしたい」といった思考を持っています。

⑤起業家的創造性(Entrepreneurial Creativity)

「起業家的創造性」に分類される人は、新製品・サービスの開発や新規事業の立ち上げなど、創造性を発揮し続けられる仕事に価値を見いだします。企業に属していても最終的には独立・起業の道を進んだり、企業にとどまる場合には社内ベンチャーを担当したりする傾向があります。

⑥奉仕・社会貢献(Service/Dedication to a Cause)

「奉仕・社会貢献」に分類される人は、自分の仕事によって世の中を良くしたいという欲求に基づいて、キャリアを選択する傾向があります。「社会貢献になっている」「人の役に立っている」ことに価値を見いだし、職場の仲間や上司から認められ、支持されることを望みます。

⑦純粋な挑戦(Pure Challenge)

「純粋な挑戦」に分類される人は、「困難な課題の解決」や「負けられないライバルとの競争」などの手ごわい問題に立ち向かい、解決することに価値を見いだします。不可能と思えるような障害を克服することこそ「成功」だと考えるため、毎日たんたんとルーティンワークを行うよりも、「難しい仕事への挑戦」や「自分磨き」に力を注ぐ傾向があります。

⑧生活様式(Lifestyle)

「生活様式」に分類される人は、「仕事に熱心に取り組むこと」と「プライベートを充実させること」の両立に価値を見いだします。「子どもが生まれたら、育児をしたい」「有給休暇を確実に取得したい」といった思考の持ち主で、在宅勤務や育休制度を活用する傾向があります。

キャリアアンカーの診断方法:チェックシート付

キャリアアンカーは、社会人としてさまざまな経験・キャリアを積む中で、徐々に明確になっていくと考えられています。そのため、社会人経験が浅いと、自分のキャリアアンカーを直感的に判断できない場合もあるでしょう。キャリアアンカーがわからない場合は、チェックシートを活用し、アンケート形式の設問に答えることで自己診断できます。ここではチェックシートの使い方を解説します。チェックシートは以下より無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

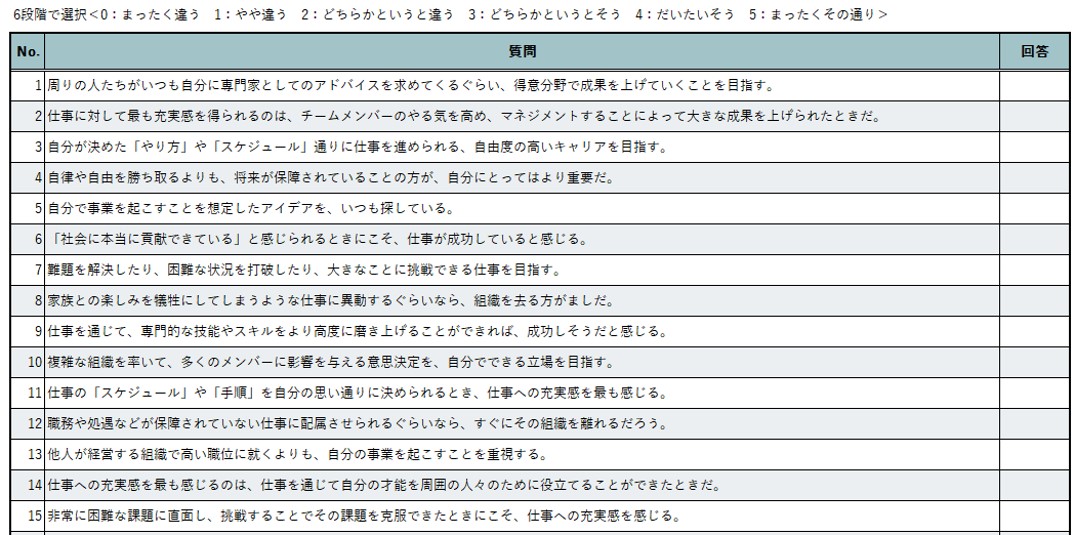

①40の質問に回答する

まずは、キャリアアンカーチェックシートにある40の質問に回答します。質問文に対して「どの程度そう思うか」の度合いによって、下記の6段階から最も当てはまるものを選び、記入します。数字が大きいほど当てはまる度合いが大きいということです。

0:まったく違う

1:やや違う

2:どちらかというと違う

3:どちらかというとそう

4:だいたいそう

5:まったくその通り

深く考えず、直感で回答するのがポイントです。参考までに、チェックシートの一部を掲載します。

②診断結果を確認する

上記よりダウンロードできるエクセルのチェックシートの場合、回答は集計表に自動的に反映されます。集計表には8つのタイプの順位が表示されるため、自分のキャリアアンカーを確認しましょう。なお、複数のタイプが同率一位となった場合には、これまでのキャリア形成と照らし合わせ、「自分のキャリアアンカーとして最もふさわしいのはどれか」を考えることをおすすめします。

キャリアアンカーの診断結果でよくある疑問

キャリアアンカーの診断結果でよくある2つの疑問について解説します。

キャリアアンカーは変化していく?

キャリアアンカーは、自分の働き方の軸となるものです。自身にとって「核」とも言えるため、瞬間的な好みや周囲の環境などによって変化するものではないと考えられています。一般的にキャリア形成が確立するのは30歳前後と言われており、キャリアが形成されると、その後に結婚や出産などを経験して環境が変化しても、軸となる価値観は生涯にわたって大きく揺らぐことはありません。

ただし、インターン希望の学生や新卒社員、若手社員のように社会人経験が浅い場合は、キャリアアンカーが変わる可能性があります。前述の通り、キャリアアンカーは社会でさまざまな経験を繰り返す中で、徐々に明確になっていくためです。社会人経験が浅い場合には、キャリアアンカーの診断を一度したのち、数年の期間を置いて再度診断するとよいでしょう。

複数のタイプに当てはまる場合は?

キャリアアンカーは「無理にでも選択を迫られた際に、どうしても諦められない一つのよりどころ」と定義されるため、1人につき1つのアンカーのみ当てはまることを前提としています。ただし、アンカーの優先順位を付けるのに十分な人生経験を踏んでいない場合は、複数に当てはまるように感じてしまい、アンカーを1つに絞れないケースもあります。この場合は、仕事を選択する場面を系統立てて想定すると、キャリアアンカーの優先順位を決めやすくなるでしょう。

キャリアアンカーの活かし方

キャリアアンカーはどのような場面で活用でき、どのような効果が期待できるのでしょうか。個人と企業の場合について、それぞれご紹介します。

個人の場合:自己分析で適職を知るきっかけになる

個人の場合、キャリアアンカーによる自己分析は、適職を知るきっかけになります。本人は意識していないような意外な診断結果に、驚く人もいるでしょう。キャリアアンカーは、結果によってこうあるべきだと判断するものではないため、診断結果をそのまま受け入れるのではなく、あくまで「自分の理解を深めるための参考材料の一つ」として捉えることをお勧めします。キャリアアンカーを基に自分自身についての洞察を深め、建設的なキャリアアップにつなげることが大切です。

企業の場合:組織での人員配置や異動に活かせる

企業の場合、キャリアアンカーによって従業員一人一人の仕事に対する価値観や希望する働き方を知ることができ、それを考慮した上で「採用」「人材育成」「人事異動」などに活用できます。キャリアアンカーを個人・企業ともに把握することで、従業員は自分に合った仕事を探求でき、企業はそれをサポートできます。キャリアアンカーに沿った人事異動は、企業の要望と個人のニーズとのマッチングを図りやすくするでしょう。それにより、従業員エンゲージメントは向上し、離職率の低下や生産性の向上も期待できます。

人材育成に活用し、組織開発につなげる

「自己洞察」や「自己管理」の促進が期待できることから、キャリアアンカーは人材育成を目的とした研修にも活用されています。従業員に「仕事において最も大切にしている価値観」を維持できる仕事を任せることで、個人の能力を最大限に引き出せるでしょう。また、個人の価値観を重視することは、職場における心理的安全性の確保にもつながります。心理的安全性が保たれた中で、キャリアアンカーの異なる従業員同士がそれぞれの強みを活かして働くことは、組織の発展にも寄与すると考えられます。個人と個人の関係性を重視して、組織を活性化させる組織開発においても、キャリアアンカーは欠かせない要素と言えるでしょう。

(参考:『組織心理学の父、エドガー・シャインに学ぶ、変化に対応できる組織づくり【セミナーレポート】』『『心理的安全性とは|組織を活性化させるポイントを解説』『組織開発とは?効果的に実行するためのフローと活用したい7つのフレームワーク』)

キャリアアンカーを活用する際に考慮したいポイント

キャリアアンカーを活用するにあたって、考慮したいポイントがあります。ここでは3つの留意点をご紹介します。

留意点①:キャリアアンカーの診断結果だけで従業員の価値観を決めつけない

診断結果に対して「しっくりこない」「どのタイプにも当てはまらない」と感じる人もいるため、キャリアアンカーの診断結果だけでその人の価値観を決めつけないことが大切です。実際、エドガー・シャインは著書で、「多くの人は8つの分類のどれかに当てはまるものの、8つの分類とは違うキャリアアンカーを持っている人もいる可能性がある」と言及しています。あくまで従業員のキャリアに対する価値観を測る指標の一つとして活用しましょう。

留意点②:どのタイプが「良い」「悪い」というものではない

キャリアアンカーは、あくまでもキャリアに対する価値観であり、どのタイプが「良い」「悪い」と判断できるものではありません。加えて、企業の規模や抱えている課題によって、企業が必要とする人材も変わります。そのため、キャリアアンカーの診断結果のみで、「●●タイプの人だけを採用する」「●●タイプの人だけをマネージャーに推薦する」とするのは望ましくありません。「●●タイプの人が入社すると、どのような活躍が期待できるか」「●●タイプの人にマネージャーになってもらうためには、どのような教育が必要か」といったように、視点を広げることが大切です。

留意点③:社内で共有して、一人一人の強みとして活かす

自身がどのタイプに分類されるのかを知るだけでは、キャリアアンカーを十分に活用したことにはなりません。従業員のキャリアアンカーを社内で共有し、異なるキャリアアンカーの従業員同士が互いの強みを高め合ったり、足りない部分を補い合ったりすることにより、効果を発揮します。社内で共有する際は、一人一人の特徴が伝わりやすくなるよう、「上位1つだけでなく、上位3つまで紹介する」「上位3つについて、自身の言葉で言語化する」といった工夫をするとよいでしょう。

キャリアアンカーに類似する概念

キャリアアンカーに類似する概念としては、「キャリアサバイバル」と「プランドハプンスタンス」があります。それぞれの意味やキャリアアンカーとの違いについて解説します。

キャリアサバイバルとの違い

キャリアサバイバルとは、環境や組織のニーズを分析し、個人のキャリアアンカーと組織のニーズをマッチさせる考え方です。

そのためキャリアサバイバルでは、一人一人のキャリアアンカーだけではなく、「どうすれば組織の期待に応えられるか」「企業の成長のためにどう貢献できるか」といった点も重視されます。

キャリアアンカーはあくまで「個人の視点」であるのに対し、キャリアサバイバルは「組織・企業の視点」も考慮しているという点が異なります。

プランドハプンスタンスとの違い

プランドハプンスタンス(Planned Happenstance)とは、「計画された偶然」や「計画された偶発性理論」と訳されるキャリア理論のこと。

当初の計画とは異なる方向に進んだキャリアステップを、意図的にキャリア形成に活かしていこうとする考え方です。

キャリアアンカーは、環境が変化しても基本的には変わらないものであるのに対し、プランドハプンスタンスは変化への対応を前提としているもの、という違いがあります。

エドガー・シャインの本で学ぶキャリアアンカー

キャリアアンカーを提唱したエドガー・シャインによる書籍を2冊紹介します。

『キャリア・アンカー―自分のほんとうの価値を発見しよう』エドガー H・シャイン 著/金井壽宏 訳(白桃書房)

本書は、キャリアアンカーを本格的に学びたい人が最初に読むべき本だと言われています。キャリアアンカーに込められた意味やキャリアを選ぶ上での指針など、詳細に書かれています。

『キャリア・アンカー〈1〉セルフ・アセスメント』 エドガー H・シャイン 著/金井壽宏・高橋潔 訳(白桃書房)

自分らしく働きたい、生きたいと思う人に向けた一冊。キャリアを歩む上で「何があっても犠牲にしたくないもの」であるキャリアアンカーを探るための「セルフ・アセスメント(自己評価)」をテーマにしています。

まとめ

キャリアを決める際の「絶対に譲れない価値観」であるキャリアアンカーには、8つのタイプがあります。従業員一人一人の仕事に対する考えを知ることにより、人員配置や人事異動などの場面に活用できます。

「診断結果のみで従業員の価値観を決めつけない」「社内で共有して、強みを活かし合う」といったことに注意しながら、キャリアアンカーを活用し、従業員エンゲージメントや生産性の向上につなげてみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社mojiwows、編集/d’s JOURNAL編集部)

キャリアアンカー診断ができるチェックシート【Excel版】

資料をダウンロード