フィードバックの意味と目的とは?期待できる4つの効果と5つの手法

d’s JOURNAL編集部

「フィードバック」とは、相手の行動に対して評価や指摘を行うことを指します。ビジネスシーンでは、人材育成のための重要な取り組みの一つとして考えられており、主に上司や管理者が部下に対して行うものです。

この記事では、フィードバックの目的や種類、実施する際の注意点などを詳しく見ていきましょう。

フィードバックに関する実用的な情報をまとめた資料を、以下より無料でダウンロードできます。人材育成や評価の参考資料として、ぜひご活用ください。

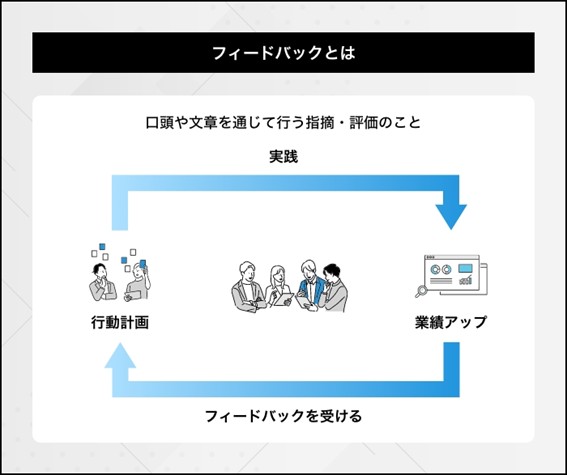

フィードバックとは

フィードバックとは、会話や文章でのやりとりを通じて、相手の行動に対して指摘や評価を行うことです。ビジネスシーンや教育の分野では、従業員や組織全体の成長を目指すために活用されています。

なお、「フィードバック」という単語自体は、もともと制御工学の分野で用いられてきたものです。電子回路の出力について、目標とする値と結果の値を比較した上で、差分がなくなるように改善を図る調整方法を指していました。

そこから「目標と現状のギャップに対するアプローチ」という概念が抽出され、ビジネスや教育の分野でも用いられるようになったものが、今の「フィードバック」なのです。

ビジネスにおけるフィードバック

ビジネスシーンでのフィードバックとは、目標を達成するための行動やその結果について指摘・評価することを指します。一般的には、上司やマネジャーといった上位にあたる存在が、部下やメンバーに対して1対1で行うものです。

ただし、あくまでも行動や結果に着目して行われる点が特徴であり、主観による判断で話をしたり、相手の人間性を否定したりするような言動を用いることは適切ではありません。根拠となる情報を示し、客観的な立場から行われる点がフィードバックの重要な側面です。

フィードバックの類語・派生語との違い

フィードバックには、さまざまな類語や派生語が存在します。ここでは、主な類語・派生語の種類とそれぞれの内容について深掘りしていきます。

【フィードバックの類語・派生語との違い】

・コーチングとの違い

・360度フィードバックとの違い

・ピアフィードバックとの違い

・レビューとの違い

・チェックバックとの違い

コーチングとの違い

コーチングとは、質問しながら話を聞き、相手が自ら問題の解決策を導き出せるようにサポートするマネジメント手法です。傾聴によって相手との信頼関係を丁寧に築き、その上で適切な質問を投げかけ、自らの「気づき」による成長を促すことが目的です。

フィードバックが相手の行動を具体的に指摘する行動であることに対し、コーチングではあくまでも受け手自身が自分の問題点や改善の方向性に気づくように促すという特徴があり、問題解決へのアプローチが両者の大きな違いといえるでしょう。

360度フィードバックとの違い

360度フィードバック(360度評価)とは、対象者を取り巻く上司・同僚・部下などのさまざまな立場の相手が評価を行う手法です。通常のフィードバックは上司が一方的に部下を評価する流れが基本であったため、どうしても評価者の主観や両者の関係性などが反映されてしまうことが難点でした。

それに対して、360度フィードバックは立場や視点の異なる複数の評価者が行うため、対象者の人材像を多面的に捉えられるという利点があります。場合によっては他部署の管理職・取引先といった関係性の人たちにも評価に参加してもらうケースもあり、客観的かつ総合的な評価が行えるとされています。

一方で、1対1による従来型のフィードバックと比べると労力ははるかに大きくなるため、あまり頻繁に行うことはできません。1年ごとや半期に一度が現実的な頻度となるので、こまめなフォローを行うためには、通常のフィードバックも併用することがお勧めです。

また、接点が少ないメンバーも評価者となるため、定性的な評価は難しくなります。定量評価がメインとなるので、得られたデータを人事評価にそのまま用いるケースには適していないといえます。

(参照:『360度評価(多面評価)とは?目的やメリット、注意点、導入事例をまとめて紹介』)

ピアフィードバックとの違い

ピアフィードバックの「ピア」とは、同僚や仲間を意味する英語です。その名の通り、同じ階層のメンバー同士で、お互いの改善点や評価するポイントを話し合うことがピアフィードバックの特徴です。

同じ立場にある相手同士のやりとりになるため、フィードバックにリアルタイム性を持たせられるとともに、横のつながりを深められます。一方、発言の内容や振る舞いによってはメンバー同士の信頼関係が崩れる原因にもなるため、導入の目的や具体的な方法を十分に共有しておくことが大切です。

レビューとの違い

「批評・評論」という意味を持つレビュー(review)は、ビジネスシーンでは商品や成果物に対する第三者からの感想、という意味合いで用いられます。「何らかの指摘を入れる」という側面だけを見れば、フィードバックと同じ概念のように思えるでしょう。

しかし、レビューはあくまでも「感想」のニュアンスが強く、プラスアルファのアイデアや問題解決のための具体的な案まで言及することはあまりありません。次の打ち手を検討するための助言まで行うフィードバックとは、この点が大きな違いとなります。

第三者としての一意見を求められる場合には「レビュー」として、相手の成長を促す目的であれば「フィードバック」として意見を出す、という使い分けが理想的です。

チェックバックとの違い

チェックバックは、その名の通り「さかのぼってチェックする」という意味です。主に映像業界で使われる用語で、完成した映像を確認して修正指示を出す、という一連の作業を指します。

この定義からもわかる通り、チェックバックとフィードバックは、その意味も使用シーンもまったく異なるものです。しかし「チェック」という単語が含まれていることから、フィードバックと似たようなものと考えて使ってしまう可能性もゼロとは言い切れません。

ここまでに紹介した類語も含めて、それぞれの正しい意味をきちんと理解し、適切な場面で使い分けることを意識しましょう。

フィードバックが注目されている理由

なぜフィードバックは今日のビジネスシーンで注目を集めているのでしょうか?

その背景には、以下に挙げた3つの理由があります。

・マネジメント対象者の多様化

・ハラスメント意識の高まり

・上司と部下のコミュニケーション不足

1.マネジメント対象者の多様化

終身雇用制が主流だった時代は、年功序列の考え方により、年上の上司が年下の部下を指導することが当たり前でした。

しかし、転職の一般化や実力主義の台頭、再雇用制度なども影響し、元上司が部下になるケースも珍しくなく、外国人雇用や障害者雇用などを推進している企業も少なくありません。

このように、年齢や国籍、障害の有無などに関係なく、さまざまな上司・部下の関係が存在するようになったことで、適切なマネジメントについて悩む管理職層が増えています。そうした中、多様な人材に対応するための策として、フィードバックが注目されているのです。

2.ハラスメント意識の高まり

フィードバックが注目される背景には、職場でのハラスメントに対する意識の高まりも関係しています。管理職層には「指摘によって部下を傷つけてしまうかもしれない」「耳が痛いことを伝えるとき、どこまでなら問題にならないのか」といった懸念が広がっています。

自身の言動がハラスメントと見なされないように、「何も言わない」という選択肢を取る人もいるでしょう。このような背景もあり、世の中がフィードバック不足になっていると考えられます。

しかし、部下の成長のためには適切に指摘する必要があるため、フィードバックスキルの重要性が高まっています。

3.上司と部下のコミュニケーション不足

過去と比べて、上司と部下の間でのコミュニケーションが十分に取れていない傾向にあることも、フィードバックが必要とされている理由の一つです。

人材不足が叫ばれる昨今では、部下の教育をこなしながら自身もプレイヤーとしてはたらく、という上司が少なくありません。そういった上司は、部下とのコミュニケーションに割ける時間もあまり確保できないため、結果としてコミュニケーション不足の状態に陥ってしまいます。

このような状況下で部下と十分に交流を深めるには、限られた時間の中で少しでも効率良くアドバイスを行えるようにならなくてはなりません。ゆえに、上司のフィードバック技術の高さが非常に重要となってくるのです。

また、フィードバックの機会そのものが、上司と部下の間の信頼関係を構築するための場にもなり得ます。関係が良好になれば自然とコミュニケーションも増え、より効率良く部下の課題を解決できるようになります。

フィードバックを行う目的

フィードバックを行う目的としては、主に以下の3つが挙げられます。

・部下やそのほかの従業員といった人材の育成

・個人あるいは組織としての目標を達成するにあたっての軌道修正

・従業員のモチベーションや生産性の向上

フィードバックの最も重要な目的の一つが、人材の育成です。自身の部下、あるいはそのほかの従業員に対して客観的な評価を伝えることで、その人が自身の課題を自覚し、解決するための手助けができます。

また、フィードバックによって、目標に対する取り組みの方向性が間違っていた場合の修正も可能です。取り組みの方向性が誤っていては、従業員がどれだけ尽力しても目標の達成はかないません。

しかし、定期的にフィードバックで軌道修正を行っていれば、上記のような、従業員の努力が徒労に終わる事態も少なくなるでしょう。

上記のほか、密にコミュニケーションを取ることによるモチベーションアップや、それによる生産性の向上も、フィードバックの目的として挙げられます。

フィードバックの2つの種類

フィードバックには、2つの異なるアプローチ方法があります。

・ポジティブフィードバック

・ネガティブフィードバック

ここでは、それぞれの内容について見ていきましょう。

1.ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックとは、相手の前向きな行動に着目して、肯定的なフィードバックをする方法です。主な目的は相手の自己肯定感を高めることにあり、承認欲求を満たすことで仕事へのモチベーションを向上させることが狙いです。

また、望ましい行動が見られたときには、ポジティブフィードバックによって企業や組織が期待する振る舞いの方向性を明確に示すことができます。

(参考:『ポジティブフィードバックとは|やり方や具体例・4つのメリットを解説』)

2.ネガティブフィードバック

ネガティブフィードバックとは、相手の行動の問題点や改善したほうが良いポイントを指摘することで、成長を促すフィードバックの方法です。

「改めてもらいたい言動が見られた」というケースのほかに、「現状よりも高いパフォーマンスを期待したい」「目標達成に必要なスキルを身に付けてもらいたい」といった場合にも用いられます。ネガティブフィードバックが適切に行われると、従業員は自ら改善点を模索するようになるため、大きな成長のきっかけにつながります。

一方、過度なストレスやプレッシャーを与えてしまう可能性もあるため、語気や言葉遣いなどには十分に配慮しなければなりません。

フィードバックによって期待できる4つの効果

フィードバックを活用することで得られる効果として、以下の4つが挙げられます。

・目標への適切な軌道修正が行える

・従業員のモチベーションが高まる

・信頼関係が深くなる

・人材育成につながる

1,目標への適切な軌道修正が行える

主にネガティブフィードバックには、部下の行動のずれを修正し、正しい方向へと導いていく効果があります。誤った方向に努力を注ぐ部下がいた場合、そのままでは組織の目標達成につながらないばかりか、本人の成長も阻害する原因となってしまいます。

そこで、上司や管理者は適切にネガティブフィードバックを行い、行動を改善させることが重要となるのです。反対に、望ましい努力をするメンバーに対しては、ポジティブフィードバックを行うことで、「何を期待されているのか」「どこを伸ばしていけば良いのか」などを明確に理解してもらえるようになります。

その結果、組織のメンバー一人ひとりが目標に向けて正しく取り組めるようになり、全体としての生産性は向上していくでしょう。

2.従業員のモチベーションが高まる

適切なフィードバックが行えれば、上司や管理者が部下の振る舞いに対して「きちんと関心を持っている」というメッセージにもなります。ポジティブフィードバックは、そもそも部下にとって称賛の言葉となるため、モチベーションアップのきっかけとなることは想像に難くありません。

その上で、相手との関係性によっては、ネガティブフィードバックもモチベーションを引き出す機会になるケースがあります。具体的な改善点が見つかることで、目指す方向性が明らかになり、やる気に火が付くというパターンも決して少なくはないのです。

(参照:『【1分で解説】モチベーションアップには何が必要?従業員のモチベーションを上げる5つの方法』)

3.信頼関係が深くなる

定期的なフィードバックには、上司と部下の信頼関係を深める効果もあります。全体としてのスケジュールに定期的なフィードバックの機会を組み込んでおけば、1対1での接点が自然と増えていくため、人間関係が向上しやすくなるでしょう。

また、チーム全体の雰囲気も良くなっていくため、会社や組織そのものに対する信頼が深まっていくことも期待できます。

4.人材育成につながる

繰り返しにはなりますが、フィードバックは人材育成の機会としても非常に有用です。特定の人材を成長させるためには、まずその人に自身の長所・短所を把握してもらう必要があります。

しかし、第三者からの意見なしに自身の長所・短所を洗い出すことは、特に業務へ熱心に取り組んでいる人ほど難しいでしょう。

だからこそ、フィードバックによる客観的な意見出しが必要になるのです。

また、フィードバックを通じてその人材の現状や成長度合いを確認できるため、指導者側もより有用な改善案の提示が可能となります。

このように、フィードバックには人材と指導者側の双方にメリットがあるので、人材育成の手段として最適だといえます。

フィードバック面談の重要性

フィードバック面談とは、上司から部下へ評価やその根拠を伝えるとともに、今後の課題や改善点を共有する面談です。

ここからは、フィードバック面談を行うことの重要性をさらに深掘りしていきます。

なお、フィードバック面談の目的が人事評価なのか、人材育成なのかによって重要となる部分が異なってくるため、それぞれのケースに分けて解説いたします。

・人事評価におけるフィードバック面談の重要性

・人材育成におけるフィードバック面談の重要性

人事評価におけるフィードバック面談の重要性

人事評価でのフィードバック面談の重要性は、「人事評価に対する部下の納得度を高めること」にあります。

人事評価の内容次第では、部下の中に「納得がいかない」という感情が生じてしまう場合もあるでしょう。

しかし、そこでフィードバック面談を行い「具体的にどこに改善の余地があったのか」「どの部分は評価されているのか」などを上司から伝えられれば、人事評価に対する部下の納得度を高められる可能性があります。

人材育成におけるフィードバック面談の重要性

人材育成におけるフィードバックの重要性は、単に部下の課題を把握する場ではなく、部下の成長を支援するための重要な機会となる点にあります。日々の業務では気づきにくい強みや可能性を引き出し、必要なサポートや成長の方向性を明確にできるため、人材育成では必要不可欠な取り組みといえます。

このフィードバック面談は、上司と部下が1対1で向き合う「1on1形式」で行われるのが基本です。仕事の悩みや課題を、1対1かつ真摯(しんし)な姿勢で聞くことで「この人は私をしっかりとサポートしてくれる」という前向きな感情を引き出せるため、モチベーションの向上につながります。

これにより強固な信頼関係を築ければ、お互いに本音ベースで話し合えるようになり、さらに効率良く部下に成長を促せるようになります。

さらには、風通しの良い関係性ができれば、仕事の悩みや不安も早い段階で共有されるため、モチベーション低下のリスクが軽減されます。その結果、組織への帰属意識を高め、エンゲージメント(企業と従業員との結びつきの強さ)の向上による離職率の低下も期待できます。

フィードバックの5つの手法

フィードバックには、以下に示す5つの実践方法が存在します。

・FEED型

・KPT型

・サンドイッチ型

・SBI型

・ペンドルトンルール

それぞれの特徴や適切な使用シーンを、具体例とともに解説します。

1.FEED型

FEED型は、「Fact(事実)」「Example(具体例)」「Effect(効果)」「Do(次にすべきこと)」の4つの要素からなるフィードバックの手法です。

【FEED型の4つの要素とそれぞれの意味合い】

・Fact(事実):部下の起こした行動とそれに対する客観的な評価

・Example(具体例):評価の裏付けとなる具体例

・Effect(効果):部下の行動により生じた影響

・Do(次にすべきこと):これからに向けた変更点や改善点

これらをFactから順に述べていき、最後にこれからどうするべきかをまとめる、という流れがFEED型でのフィードバックの進め方です。

例えば、部下がクライアント向けに実施したプレゼンテーションに対して、FEED型でフィードバックを行う場合は、以下のように進めることとなります。

<FEED型フィードバックの事例>

Fact(事実):「昨日のプレゼンテーションは、全体的な流れは非常に良かったのですが、最後の質疑応答だけ気になる部分がありました」

Example(具体例):「説明時間が想定より延びた結果、クライアントの質問に応える時間が十分に取れなくなってしまいましたね」

Effect(効果):「結果として先方の疑問点が残ってしまったので、補足のためのミーティングを開催する必要がありそうです」

Do(次にすべきこと):「次のプレゼンテーションでは、時間配分に注意して、最後に質疑応答の時間を設けられるように意識してみましょう」

このように、生じた影響の内容を具体的に伝えることで、「だから次はこうして改善しなくてはならない」とアドバイスを補強できる点が、FEED型のメリットです。

2.KPT型

「Keep」「Problem」「Try」の頭文字からなるフィードバックの手法が、KPT型です。この3つの要素は、それぞれ以下の内容を示しています。

【KPT型の3つの要素が示す内容】

・Keep:良かった点や継続すべき点

・Problem:問題や課題として残った点

・Try:改善に向けて試みるべき取り組み

良かった点と課題をそれぞれ振り返った上で、どのように改善していく必要があるのかを明示することが、KPT型でのフィードバックの軸です。

この性質上、特に進行中のプロジェクトや、現在の業務内容の方向性を見直す際に有用な手法であるといえます。

<KPT型フィードバックの事例>

上司:今回のイベントは大盛況で終わりましたね。どこに成功のポイントがあったと思いますか?

部下:人物像を明確化して、アプローチする層を絞ったことが大きな要因だと思っています。(Keep)

上司:その通りですね。では、改善点があるとすればどこでしょうか?

部下:イベント当日のオペレーションが少し滞ってしまい、参加者の皆さまに不便をおかけしてしまったシーンがありました。(Problem)

上司:なるほど。であれば、オペレーションマニュアルを整備する、あるいはスタッフの数を増やすなどして、スムーズな運営が実現できるようにしたいですね。

部下:おっしゃる通りです。次回はその点を意識して臨みたいと思います。(Try)

3.サンドイッチ型

サンドイッチ型とは、ネガティブな内容をポジティブな内容に挟んでフィードバックする手法です。最初に相手の良いところを褒めた上で、改善点を指摘し、最後にもう一度褒めてフィードバック全体を締めくくります。

最初と最後にポジティブな内容が示されるため、ネガティブな内容を伝えても相手のモチベーションを維持しやすいのが特徴です。

<サンドイッチ型フィードバックの事例>

「プレゼンで取り上げていた事例がわかりやすく、先方からの評価も高かったです。しかし、プレゼン時の声が小さく、先方の様子を確認せずに話を進めていたことが少し残念でした。内容そのものは良かったので、今後はプレゼンの仕方も工夫して、受注につなげていきましょう」

4.SBI型

SBI型とは、状況を説明した上で具体的な行動をピックアップし、その行動に対して感想を述べる手法です。SBI型の「S」は相手の置かれていた状況を意味する「Situation」、「B」は相手の取った行動を意味する「Behavior」、「I」はそれによって生じた影響を意味する「Impact」の頭文字を指します。

物事の原因と結果を順序立ててフィードバックするため、相手に内容を理解してもらいやすい点が特徴です。ポジティブ・ネガティブのどちらにも使用できます。

<ポジティブフィードバックの事例>

S:「今朝のチームミーティングについてですが」

B:「チームメンバー全員に『5分前には会議室に集合しましょう』と伝えてくれていましたよね」

I:「おかげで時間通りにミーティングを始められて、とても助かりました。メンバーへの積極的な声がけは、今後もぜひ続けてほしいです」

<ネガティブフィードバックの事例>

S:「先ほどの競合プレゼンについてですが」

B:「先方に資料を配布するタイミングが、少し早過ぎたかもしれません」

I:「先方がずっと手元の資料を読んでしまって、こちらのプレゼンに集中できていない様子でした。次回からは、スライド中盤の指示された箇所で配布してもらえると助かります」

ネガティブフィードバックでは、「あなたの成長のために、あえて厳しいことも伝えるね」と会話の主語を「相手」にして、励ましの文脈で伝えます。指摘を受け、その後の行動に改善が見られたら、ポジティブフィードバックで称賛することも大切です。

このように、ネガティブフィードバックとポジティブフィードバックを少し時間を置いて繰り返すことで、相手の意識改革を促進できます。

5.ペンドルトンルール

ペンドルトンルールとは、フィードバックを受ける相手に自分自身の改善点を考えてもらう手法です。フィードバックを受けた部下は上司に改善点を報告し、話し合いながら課題を解決するための方法を探します。

時間をかけ、コミュニケーションを取りながら進めていくことが、ペンドルトンルールの特徴です。コーチングと同様、相手が自ら改善点を見つけられるようになることで、成長につながると考えられています。

<ペンドルトンルール型フィードバックの事例>

部下:「資料の作成に時間がかかってしまうため、今後はフォーマットを用意して効率化したいと思います」

上司:「フォーマットがあれば、生産性も向上しそうですね。どのようなフォーマットを作成しようと考えていますか」

フィードバックを効果的に行うポイント

フィードバックは、常に同じ方法で実施すれば良い、というものではありません。相手との関係性やその時々の状況に応じて、話す内容や細かな手順などを臨機応変に変える必要があります。

そのためにも、フィードバックを実践する際は以下の基本的な6つのコツを押さえておきましょう。

・フィードバックの目的を伝える

・具体的な内容を伝える

・タイミングと頻度を意識する

・行動に対するフィードバックを行う

・本人と意思疎通を図る

・日ごろから良い信頼関係を築いておく

1.フィードバックの目的を伝える

フィードバックを行う際にまず意識したいポイントが、「最初に目的を伝えること」です。

いきなり評価や改善点だけを伝えても、その意図が部下に正確に伝わることはないでしょう。そのため、まず「なぜフィードバックを行うのか」を明確に伝える必要があります。

スキルアップのため、またはリーダーシップを培うためなど、その人にひもづいた目的を伝えられれば、フィードバックの時間が部下にとってより有意義なものとなるはずです。

2.具体的な内容を伝える

フィードバックを行う際には、できるだけ具体的な内容を意識することが大切です。抽象的な表現では、どうしても受け手の感覚によって捉え方が変わってしまうため、相手にうまく伝わらない恐れがあります。

そうなれば、「せっかくポジティブフィードバックを行っても相手の自信につながらない」「ネガティブフィードバックの肝心な部分が伝わらず、不快感だけが残ってしまった」という結果にもつながりかねません。特にネガティブフィードバックを行う際には、相手が何を改善すべきなのかを把握できるように、明確な言葉でアドバイスをしましょう。

例えば、部下が作成した資料の改善点を伝えるときには、「資料が見づらい」という評価をそのまま言葉にしても、うまく上司側の意図は伝わりません。「フォントのサイズを変えよう」「内容の重要性に合わせて順番を入れ替えてみよう」など、具体的なアドバイスに変換することで、スムーズな意思疎通が可能になるのです。

また、相手の経験やスキル、年次に合わせて、実現可能な内容に調整することも大事なポイントです。

3.タイミングと頻度を意識する

適切なタイミング・頻度で行うことも、フィードバックには欠かせません。基本的には、部下が何らかの業務や施策を実行し、一定の結果が出たときがフィードバックの最適なタイミングになると考えましょう。

時間が経ってからのフィードバックになると、「もっと早く伝えてほしかった」という不満が噴出しかねないためです。改善点が明確になったタイミングでフィードバックを行えば、このような不満も出ない上に、次に向けてスピーディーにPDCAを回せるようになります。

また、日々の業務の中で改善点が出てきた場合には、それに気づいたタイミングで都度フィードバックを実施することも意識したいところです。すぐに改善活動に取り組めるようになるだけではなく、日ごろから気にかけているという姿勢が相手に伝わり、信頼関係の強化もかないます。

4.行動に対するフィードバックを行う

フィードバックは、あくまでも相手の「行動」に対してのみ行うことが原則です。性格や人格に関する評価は、業務との直接的なつながりが薄いことから、基本的には避けたほうがよいといえます。

必要以上にパーソナルな領域に踏み込めば、たとえポジティブなフィードバックであっても、ハラスメントにあたるリスクがあるので注意しましょう。そもそも、性格に関する部分はそう簡単に変えることができないため、フィードバックを行っても期待するような効果が得られないケースがほとんどです。

行動であれば、フィードバックを受けた相手も比較的変えやすく、周りからも変化が見えやすいので効果を実感できます。

5.本人と意思疎通を図る

フィードバック自体は、上司から部下に対して行う一方的なアプローチです。そのため、単に評価や指摘内容を伝えるだけでは、部下の納得が得られず、具体的な改善につながらない可能性もあります。

フィードバックの効果を引き出すためには、部下との双方向的なやりとりを意識し、しっかりと意思疎通を図るスタンスが重要です。指摘や評価内容について、どのように捉えられているかを確認したり、具体的に変えるべき行動について質問したりしながら、理解の度合いを確かめることも有効です。

6.日ごろから良い信頼関係を築いておく

フィードバックを成功させる土台は、実施者と対象者の信頼関係にあります。良好な人間関係が築かれているかどうかで、同じ言葉でも受け手の捉え方には大きな差が生まれるため、フィードバックの効果も変わってくるのです。

そのため、上司は普段からこまめに部下とコミュニケーションを図り、アドバイスを素直に受け止めてもらえるような間柄を築くことが大切です。

フィードバックを行う際に注意したいポイント

フィードバックを成功させるためには、先に紹介したポイントのほかに、避けたほうがよいNG行動も把握しておく必要があります。以下の4つのポイントに注意すればNG行動を回避できるので、フィードバックを行う際は必ず意識しましょう。

・部下の小さな変化を記録しておく

・伝えるべき内容を絞る

・部下の成長に応じて伝え方を変える

・フィードバックを行う場所に注意する

1.部下の小さな変化を記録しておく

フィードバックの際に目立った結果ばかりを取り上げていると、部下の細かな成長・変化を見落としてしまうかもしれません。そうなると、「この人は本当に私のことを見ているのだろうか?」と、かえって部下の不信感を強めてしまう可能性があります。

このような事態を回避するためにも、部下の様子を普段から観察し、小さな変化があれば都度それを記録しておきましょう。

またその際は、業務に取り組む際の態度や時間の使い方、ほかの従業員と接する際の言葉遣いなど、数値的な指標以外の事項も含めて記録することが重要となります。「以前に比べて前向きな姿勢で業務に取り組んでいるよね」といったふうに、日々の業務に絡めたフィードバックができれば、部下のモチベーションも向上するでしょう。

2.伝えるべき内容を絞る

伝える内容を取捨選択して絞り込むことも、フィードバックの際に注意したいポイントの一つです。部下の行動を観察する中で、複数の改善点に気づく場合もあります。

しかし、それらを一度のフィードバックで全て伝えたとしても、部下の負担が増すだけで、改善につながりにくくなります。

よって改善点が複数ある場合は、一つひとつ確実に取り組んでいけるように、優先度の高いものから順にフィードバックすることが効果的なのです。

「どの課題を改善すれば本人の成長につながるのか」「この改善点を伝えなかった場合はどうなるか」などを考慮した上で、最も重要と思われるポイントを選びましょう。

3.部下の成長に応じて伝え方を変える

フィードバックの対象となる部下の成長度合いによって、改善点の伝え方を変えることも非常に大切です。

例えば、勤続年数5年の部下と入社直後の部下では、抱えている課題も当人のレベルもまったく異なります。にもかかわらず、前者に接するときと同じ温度感・粒度感で後者にフィードバックを行ってしまうと、「何をしたら良いかわからない」と部下が混乱しかねません。

よって、成熟度の低い部下に対しては、ある程度上司が答えに向けて先導してあげる形で、フィードバックを進めることをお勧めします。

対して、一定の経験がある部下が相手の場合は、本人が自主的に答えを導き出せるような、自主性を重んじたフィードバックが効果的です。

4.フィードバックを行う場所に注意する

特にネガティブフィードバックに関しては、ほかの従業員もいる場所は実施場所として適していません。部下本人が深く傷つく可能性があるほか、周りの従業員にもネガティブな影響を与えてしまう恐れがあります。最悪の場合はパワハラと見なされて、大きなトラブルに発展してしまうかもしれません。

そのため、フィードバックを行う際は、基本的に上司と部下しかいない環境を選ぶようにしましょう。「ポジティブフィードバックなら、ほかの従業員の前で実施しても問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、そのケースでも何も懸念点がないとはいえません。

ポジティブな内容だとしても周りに知られたくない人もいれば、フィードバックの対象ではないほかの従業員は「上司から自分は評価されていないのではないか」と自信を無くしてしまう可能性もあります。

どのような内容のフィードバックであれ、対象となる従業員本人の意向や、ほかの従業員の気持ちも考慮することが大切です。

まとめ

良質なフィードバックは部下の成長を促し、組織全体の人材育成をより良い方向へと導く効果を生み出します。しかし、ときには部下に対してネガティブな評価を伝える必要があるため、アプローチ方法や選ぶ言葉などには注意を払わなければなりません。

そのため、実施者の資質や個人の判断に任せきりにするのではなく、注意点やコツなどはチーム全体で共有しておき、安心して取り組めるような仕組みを整えることも大切です。

フィードバックの目的や種類なども学びながら、自社の人材育成に少しずつ活かしていきましょう。

フィードバックに関する実用的な情報をまとめた資料を、以下より無料でダウンロードできます。人材育成や評価の参考資料として、ぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

人材育成や評価で役立つ! フィードバックのコツ・ヒントまとめ

資料をダウンロード