<後編>パナソニックの変革を支える「6つの原則」。人事パーソンが本当に果たすべき役割とは——私のルール【木下達夫】

-

パナソニックグループが変われば、日本が変わる。「原理原則で動く組織へ変革したい」という経営陣の本気に触れて新たな舞台へ移った

-

組織カルチャー変革に向けて「6つの原則」を言語化。人事パーソンは「どんなカルチャーを意図的につくるべきなのかを考え、仕掛ける」ことにアプローチ

-

多くの企業で人事は「制度屋さん」「お巡りさん」になってしまっている。組織を変える鍵は制度づくりではなく、運用に魂を込めること

先進的な人事施策を進める外資系企業2社を経てメルカリCHROを務め、2024年7月、パナソニック ホールディングスのグループCHROに就任した木下達夫さん。新たな活躍の場を選んだ背景には、「日本社会を変えたい」という想いがあったと話します。

グループ全体の従業員数が22万人を超える超巨大企業を、木下さんはいかにして変革しようとしているのでしょうか。そのロードマップを聞く中で、これからの日本を担う人事パーソンが果たすべき役割が見えてきました。

前編記事:<前編>人事は「管理屋さん」になるな。安全地帯を飛び出し、現場のインサイトを理解せよ——私のルール【木下達夫】

「パナソニックグループが変われば、日本が変わる」と信じて

——メルカリのCHROを退任後、木下さんは次の活躍の場としてパナソニックグループを選びました。この決断の背景をお聞かせください。

木下氏:きっかけはP&G時代の元同僚からの連絡でした。その人はパナソニックグループで働いていて、「当社の人事を率いるつもりはありませんか?」と軽い感じのメッセージが届いたんです。

あのパナソニックグループが外部から人事責任者を迎えるなんて想像もつかず、当初は信じられない気持ちでしたね。それでもまずは楠見雄規さん(パナソニック ホールディングス株式会社 代表取締役/社長執行役員)と会うことにしました。

楠見さんが私に聞かせてくれたのは、「本気で変わりたい」という強い想いです。重厚長大な巨大企業となったパナソニックグループでは、ルールばかりが増えて従業員ががんじがらめになっている。ルールベースの組織をプリンシプル(原理原則)ベースで動く組織へ変革したい——。そんな決意を語ってくれたんです。

私がお世話になってきたP&GやGE、メルカリは、いずれも強固なバリューを持ち、原理原則で人が動く企業です。これまでに培ってきた経験を活かせるなら、ぜひ役に立ちたいと思いました。

——外資系企業とテック企業を経験した木下さんにとって、日本を代表する大企業は異質な存在だったのでは?

木下氏:だからこそパナソニックグループを選んだんです。

私はメルカリに入社したころから、「外資系企業で得た経験や知見を日本社会に還元したい」と考えていました。メルカリは大きな成功を収め、組織づくりにおいてもスタートアップ界のロールモデルとなりました。一方、日本の伝統的な大企業を見れば、まだまだたくさんの悩みや課題を抱えています。パナソニックグループが直面する「ルールベースのがんじがらめ」は、日本企業あるあると言えるのかもしれません。

この状況に挑み、パナソニックグループで変革を成し遂げることができれば、その成果は日本社会全体へ波及していくはず。「パナソニックグループが変われば、日本が変わる」と信じて決断しました。

ポテンシャルを発揮する鍵は「フロー状態」

——現在パナソニックグループで取り組んでいるテーマをお聞かせください。

木下氏:2025年は「組織カルチャーの変革」を大きなテーマの一つに掲げています。

パナソニックグループの強みは、創業者の松下幸之助さんがつくってくれた経営哲学です。これが組織の強い軸となり、経営基本方針として世界中の従業員が理解している。ここまで高いレベルで経営理念への共感が集まる企業はそうそうありません。

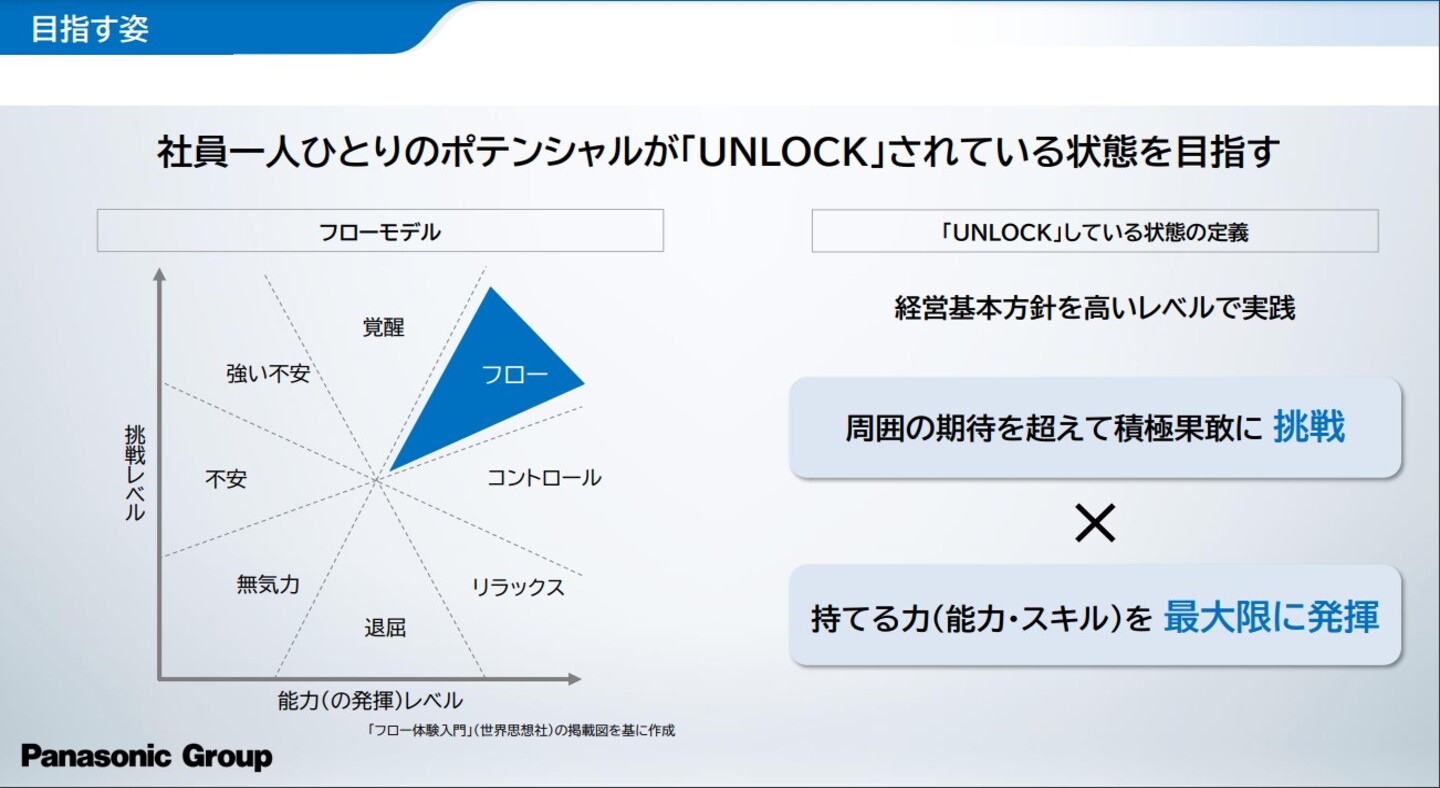

ただ、組織内で話を聞いてみると、理念実現に向けた阻害要因もあることがわかってきました。縦割りの組織構造や、これまでに積み重ねてきた複雑なルールによって、社員が自らの力を発揮し切れなくなっている。そうしたロックがかかる要因を取り除き、社員のポテンシャルをアンロックしたいんです。

——社員がポテンシャルを発揮できるようにするための打ち手は。

木下氏:業務に没入し、自分の仕事が楽しくて仕方がない状態になる「フロー状態」を意図的につくり出していきたいと考えています。これは、松下幸之助さんが残した「会社が社員に与えられる最上位の幸せは、仕事が楽しくて仕方ない状態をつくること」という言葉にも通じるものです。

資料提供:パナソニック ホールディングス株式会社

資料提供:パナソニック ホールディングス株式会社

フロー状態を実現するためには、周囲の期待を超えて積極的に挑戦ができる環境が必要です。そして自分の力を発揮し、強みを活かせていると感じることで、新たな学びを得ながら仕事に没入できるようになります。

ただ、現状のエンゲージメントサーベイを見ていると、「会社や上司からの動機づけ/意欲喚起を得ている」と回答する人は国内従業員の半数程度に過ぎません。「挑戦でき、力を発揮しやすい」と感じている人については3分の1程度。この割合をもっと高めていきたいと考えています。

パナソニックグループの組織カルチャー変革を支える「6つの原則」

——理想の実現に向けて、組織カルチャーの変革をどのように進めていくのですか?

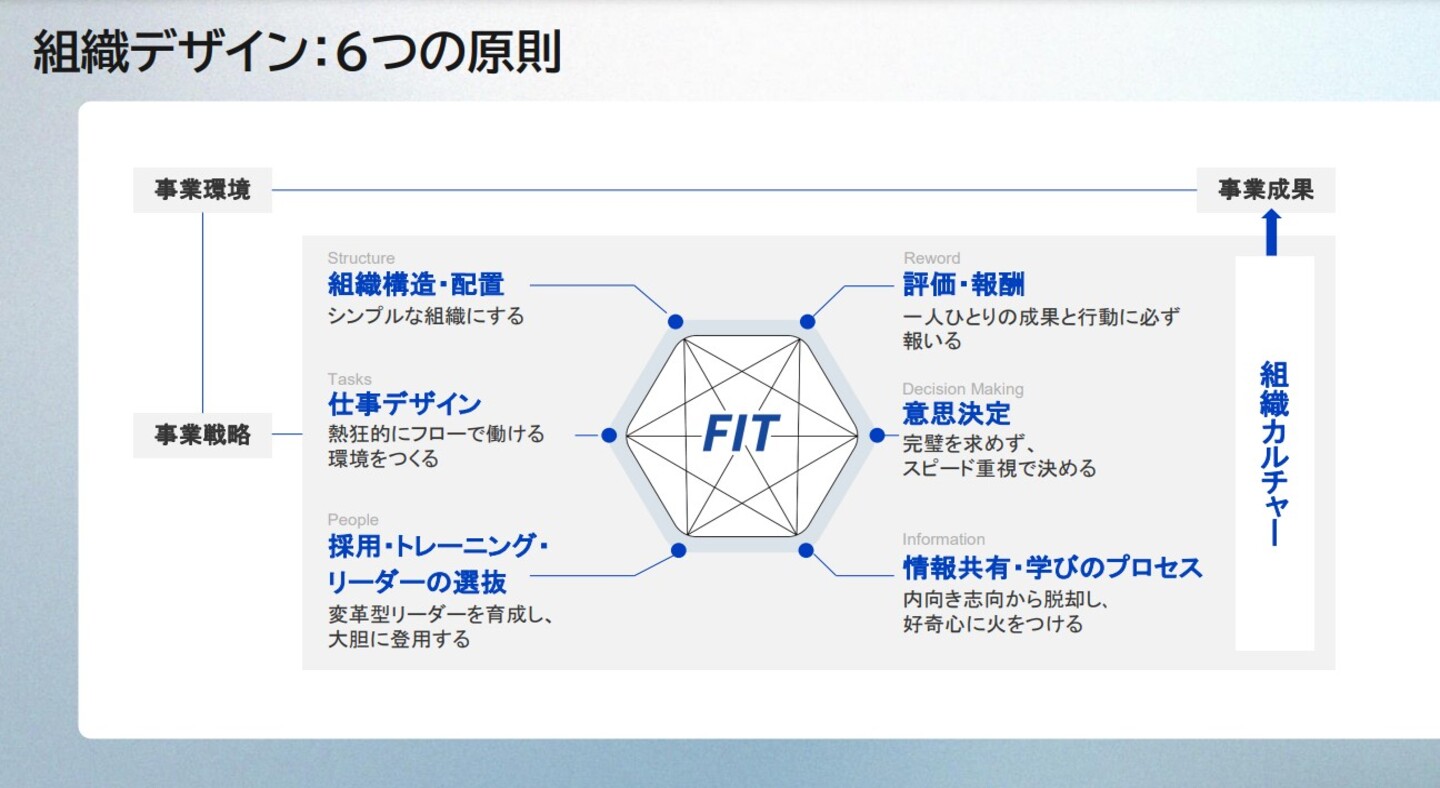

木下氏:現在は組織デザインのフレームワークを社内に提唱しています。組織カルチャーは漠然とつくるのではなく、事業戦略や方針を実現させるために必要なものを意図的にデザインすべき。そんな考え方に基づき、組織の長がオーナーシップを持って取り組めるように、「組織デザインの6つの原則」を言語化しました。これをグループ経営会議で提案し、各事業会社トップと合意しています。

資料提供:パナソニック ホールディングス株式会社

資料提供:パナソニック ホールディングス株式会社

上図の右上から、順に説明しましょう。

まず「評価・報酬」においては、社員の成果と行動に必ず報いることを重視。「褒め文化」をつくるとともに厳しいフィードバックも行い、果敢に挑戦する人を評価できるようにしています。

「意思決定」で重視しているのはスピードアップです。完璧主義で守りに入るのではなく、トライ&エラーをくり返し、必要に応じてルールも見直すべき。そして選択と集中のために「やめること」を決めるのも重要です。

「情報共有・学びのプロセス」では、内向き志向から外向き思考への転換を促しています。好奇心を持ち、AIなどの新しい技術トレンドをキャッチ。マーケットの競合をベンチマークし、グローバルの事例も次々に取り込んでいきます。

「採用・トレーニング・リーダーの選抜」は、変革型リーダーの育成に向けた基本方針です。非連続の成長を実現するリーダーを大胆に登用するとともに、メンバーが自律的にキャリア選択を行えるよう支援します。

「仕事デザイン」は、前述したフロー状態を生み出すための打ち手にあたります。業務遂行におけるルールを最低限にし、テクノロジーを活用して「PX(パナソニックのトランスフォーメーション)」を加速させていきます。

「組織構造・配置」は従来の縦割りを排し、組織の壁を越え、ミッションベースでフラットに仕事を進めていく方針を伝えるものです。そのためには各組織のミッションや、メンバー個々への期待を明確化していく必要があると考えています。

——この組織デザインを実行していくにあたり、人事パーソンはどのようなスタンスで、どんな役割を果たしていくべきなのでしょうか。

木下氏:人事パーソンは自分から仕掛けるマインドを持つべきだと思います。従来型の「受け身人事」から変わっていかなければならないんです。

各組織やリーダーからさまざまな注文が寄せられる人事は、それらに一生懸命に応えようとするあまり、思わず受け身になってしまいがち。これはとてももったいないことだと感じています。人事パーソンの役割は自らが対峙する組織の事業戦略を理解し、どんなカルチャーを意図的につくるべきなのかを考え、仕掛けていくこと。これはベテランも若手も同じでしょう。

パナソニックグループの人事パーソンには、「上記で示した6つの原則すべてを担えなくてもいい。レバレッジポイントを見極め、自分から能動的に働きかけることが戦略人事につながる」と発信しています。

人事が「制度屋さん」「お巡りさん」にならないために

——日本企業の現状について、木下さんはどんな課題意識を持っていますか。

木下氏:多くの企業で、人事が「制度屋さん」になってしまっている現状があると思います。パナソニックグループも例外ではありません。そうした状況を見聞きするたびに私は悲しい気持ちになります。もちろん制度をつくるのは大切な仕事だし、管理するのも必要なこと。だけど、制度屋さんと言われてうれしい人事パーソンは1人もいないと思うんですよ。

また、人事が「お巡りさん」化している状況もありますよね。人事はルールに厳格で、タスクの期限に口うるさく、社内を取り締まる動きばかり…。事業の現場から、そんなふうに見られていないでしょうか?本来ルールとは現場のために運用されるべきものであり、必要に応じて見直していくべきもののはずです。

私は、人事パーソンが「制度2割、運用8割」を強く意識すべきだと考えています。たくさんの現場をカバーしようとすれば、制度は複雑怪奇になっていきます。そうではなく、最低限の共通項だけを見てできるだけシンプルな制度をつくり、運用の難度を上げないことが重要なんです。

シンプルな制度でカバーできないことが発生した際には、運用で工夫するべき。そのために現場責任者や人事責任者がいるわけですよね。制度はあくまでも、経営理念や事業戦略を実現するための手段です。

そうやって運用に魂を込めていけば、組織は本当に変わると思いますよ。

——ありがとうございます。結びに、これまでの経験を踏まえて「木下さんが人事パーソンとして大切にしている信念」を一言でお聞かせください。

個人と組織の「WIN-WINの最大化を実現する」こと。それが人事の腕の見せどころではないでしょうか。

自分が関わる事業や組織がWINになれる状態を理解するとともに、働く人たちがWINになれるよう働きかけていく。そのWINは一律ではなく、100人いれば100通りでしょう。その架け橋になれるのは人事パーソンしかいません。私もまだまだ精進していきたいと思っています。

前編記事:<前編>人事は「管理屋さん」になるな。安全地帯を飛び出し、現場のインサイトを理解せよ——私のルール【木下達夫】

取材後記

原理原則で動く組織へ変革したい——。木下さんはパナソニック ホールディングスに入社した背景をそう説明してくれました。インタビューで聞いた言葉の端々からも、原理原則を重視する木下さんのスタンスが伝わってきます。人事は「トレンドに流されやすい」と言われますが、それは原理原則を見失い、手段が目的化してしまっているからなのかもしれません。原理原則を改めて言語化し、変革に向けて走り始めたパナソニックグループ。今後の発信に注目していきたいと感じました。

企画・編集/田村裕美(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也

全国(エリア)での職種毎の平均年収データブック

資料をダウンロード