長時間労働の目安は月平均80時間超の時間外労働。すぐ導入できる対策アイデア9選

法定労働時間を大幅に上回る時間外労働を行う「長時間労働」。長時間労働を続けると、精神疾患や過労死などを引き起こすリスクがあるため、長時間労働の削減に向けた取り組みが多くの企業で急務となっています。今回は、長時間労働の定義やその影響、削減に向けた9つの対策などをご紹介します。

長時間労働とは

長時間労働とは、実労働時間が法定労働時間を大幅に上回る状態です。英語では「long working hours」や「prolonged work」と表現します。ここでは長時間労働の基準や、過重労働との違いを説明します。

長時間労働の基準

長時間労働とは、具体的に何時間以上の時間外労働を指すのでしょうか。今のところ、「実際に●時間以上勤務した場合は長時間労働になる」という法的な基準はなく、判断基準はケース・バイ・ケースです。しかし、企業と従業員の取り決めや労災認定の基準から、長時間労働の目安となる時間が想定できます。

| 判断基準 | 長時間労働の目安 |

|---|---|

| 36協定の基準 | 1カ月当たり45時間超の時間外労働 |

| 過労死基準 | 直近の1カ月:1カ月当たり100時間超の時間外労働 |

| 〃 | 直近の2~6カ月の平均:1カ月当たり80時間超の時間外労働 |

| 精神障害基準 | 1カ月当たり160時間超の時間外労働 ※厚生労働省の「労災認定基準」によると、月の残業が160時間、労働時間の合計が333時間前後になる場合、「精神疾患発症の可能性が高い」とされている |

(参考:厚生労働省『精神障害の労災認定』)

36協定とは、労使間で締結する「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。また、過労死基準・精神障害基準に該当するほどの長時間労働を行い、心臓疾患・精神障害・過労死を起こした場合に、労災認定されます。もちろん、1カ月当たり160時間超の時間外労働というのは現実にはあり得ないと思いますが、脳・心臓疾患や精神疾患を発症する危険性があることは認識しておいた方が良いでしょう。

(参考:『【弁護士監修】36協定は違反すると罰則も。時間外労働の上限や特別条項を正しく理解』)

働き方改革などの昨今の状況を考慮すれば、時間外労働は月45時間以内を目安にすべきでしょう。また、突発的な事象が発生した場合でも月80時間を超えないように配慮すべきです。

過重労働との違い

「長時間労働」と同じような意味で使われることが多い「過重労働」ですが、含まれる内容が少し異なります。「長時間労働」は文字通り長い時間働いている状態ですが、「過重労働」には極度の緊張・興奮・恐怖などによる精神的負荷や、強制的な身体的負荷といった「過重負荷」の意味合いも含まれています。長時間労働の結果、過重労働が生じやすくなると理解すれば良いでしょう。

休憩時間の取り方

長時間働いて十分な休憩を取れていないと疲労が蓄積し、仕事のパフォーマンスにも悪影響が出る可能性があります。そのため、長時間労働に該当しそうな従業員がいる場合、正しく休憩を取れているかどうかを確認することが重要です。労働基準法第34条で定められた休憩時間の長さと、設定するときのルールをご紹介します。

休憩時間の長さは?

企業は従業員に対して、最低でも以下の休憩時間を設ける必要があります。

| 1日の実労働時間 | 休憩時間/th> |

|---|---|

| 6時間以内 | 規定なし |

| 6時間超~8時間以内 | 45分以上 |

| 8時間以上 | 60分以上 |

長時間労働が疑われる場合、1日の実労働時間が8時間を超えることがほとんどです。「従業員に最低60分以上の休憩を設けているか」「従業員が実際に60分以上の休憩を取っているか」を確認しましょう。

休憩時間を設定するときのルール

休憩時間の設け方には3つのルールがあります。

| 休憩時間の設定ルール | 概要 |

|---|---|

| ①労働の途中に休憩時間を設ける | ●労働時間内に休憩時間を設ける必要がある ●労働時間が終わった後に休憩時間を設けることはできない |

| ②一斉に設ける | ●原則、全員に一斉に休憩時間を設ける必要がある ●労使協定を締結している場合や特定の業種(運輸交通業、接客娯楽業など)の場合に限り、一斉に設けなくても良い |

| ③休憩時間の過ごし方を拘束しない | ●従業員が労働から離れ、自由に休憩時間を過ごせるようにする必要がある ●休憩時間中に「電話番」「来客対応」などをさせることはできない |

日本における長時間労働の実態

実際に、日本ではどの程度の人々が長時間労働をしているのでしょうか。日本における長時間労働の実態を、海外との比較と併せてご紹介します。

日本の長時間労働の実態

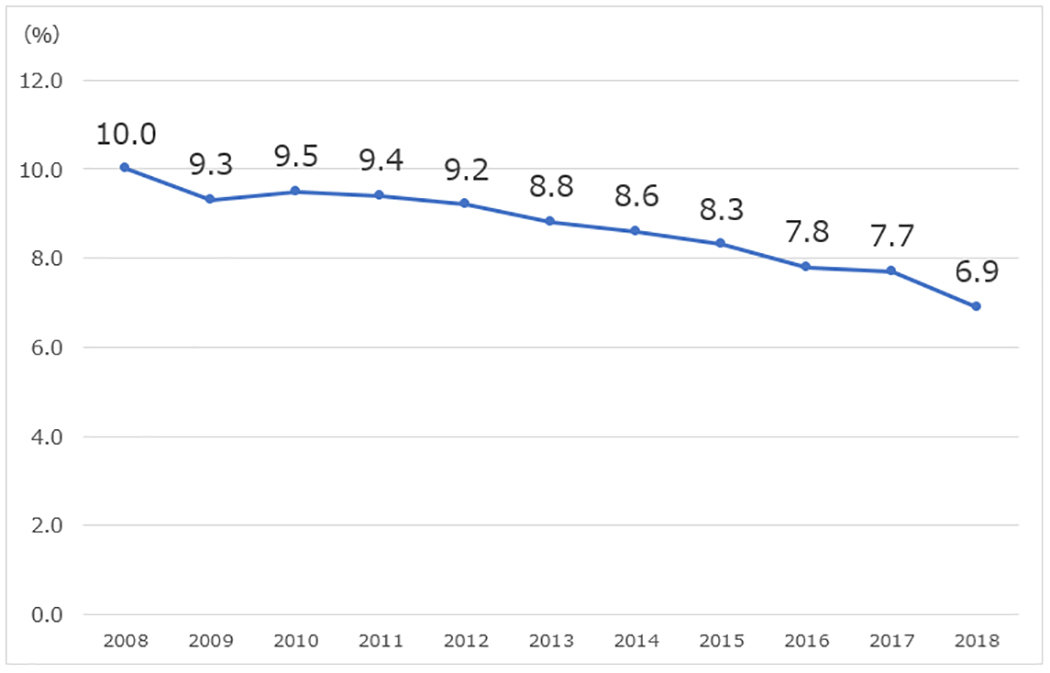

総務省統計局が実施した「平成30年 労働力調査年報」によると、週間就業時間が60時間以上の労働者は、2018年時点では6.9%でした。10年前の2008年は10.0%でしたが、そこから減少傾向が続いています。働き方改革の影響などにより、長時間労働の是正に向けた動きが進んでいる結果だと考えられます。

雇用者のうち週間就業時間が 60 時間以上の従業者の割合の推移

(参照:厚生労働省『平成30年 労働力調査年報(図Ⅰ‐6)』)

海外との比較

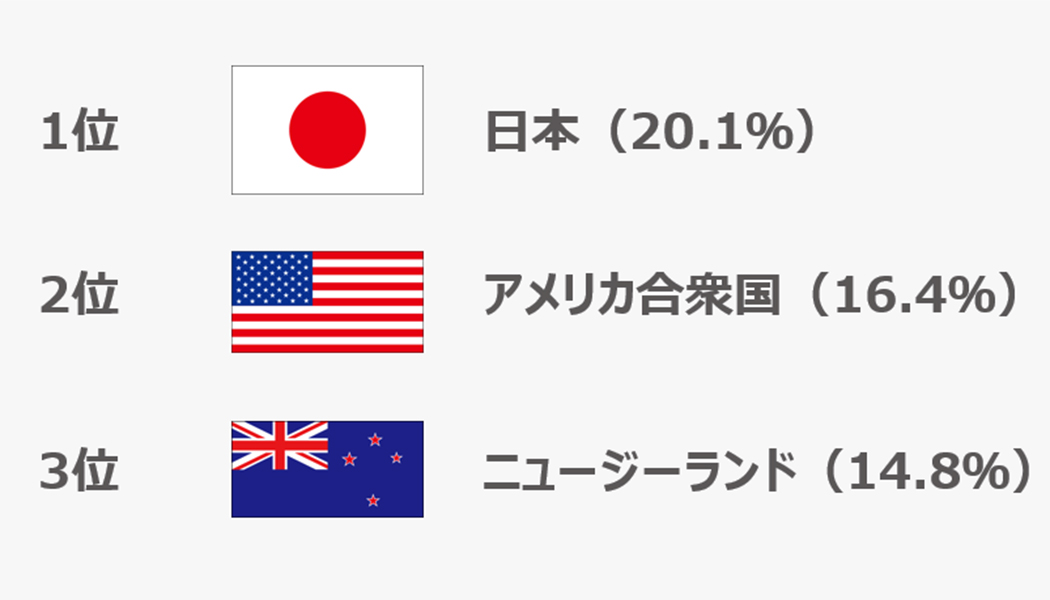

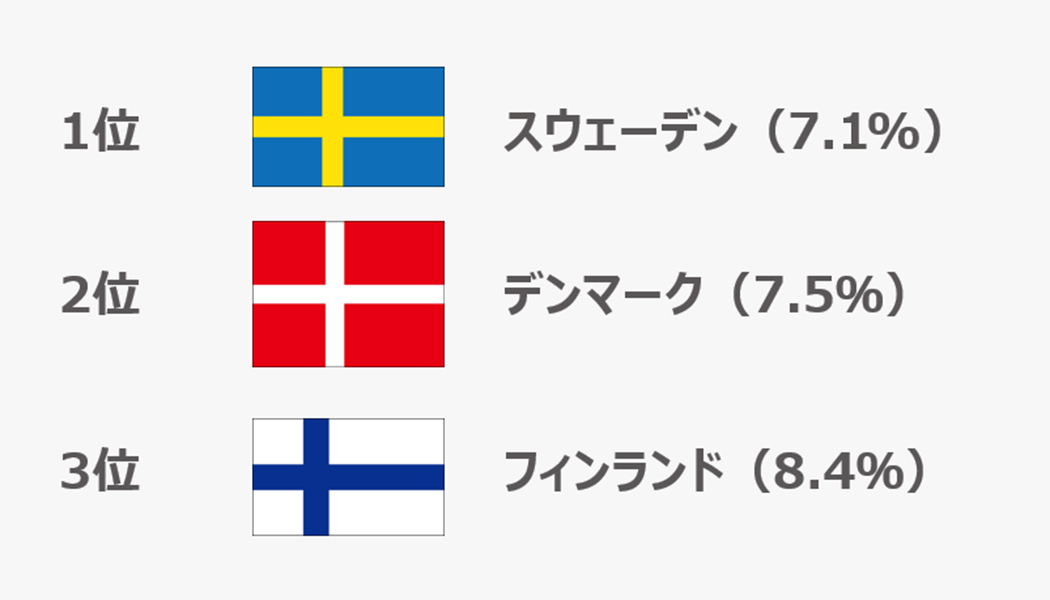

独立行政法人労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2018』によると、日本で長時間労働(週49時間以上の労働)をしている人の割合は2016年時点で20.1%と、調査対象国の中では最多でした。最も長時間労働の少ないスウェーデン(7.1%)と比較すると13%も高い結果となっています。また、雇用者1人当たりの平均年間総実労働時間については、日本は2016年時点で1,724時間でした。1位の韓国(2,052時間)、2位のアメリカ(1,789時間)、3位のニュージーランド(1,740時間)に次いで4番目に多い結果となっています。長時間労働の是正に向けた動きが進んではいるものの、世界と比較すると日本の長時間労働の割合は高い傾向にあるようです。

※下記( )内は週49時間以上の労働者の割合

長時間労働の多い国TOP3

長時間労働の少ない国TOP3

(参考:『データブック国際労働比較2018(p209 第6-3表)』)

長時間労働はなぜ起こるのか?

経済産業省の委託事業として、株式会社日本経済新聞社が実施した『平成28年度産業経済研究委託事業(働き方改革に関する企業の実態調査)』により、長時間労働の原因が明らかになりました。原因として最も多かった回答は、「管理職(ミドルマネージャー)の意識・マネジメント不足」(44.2%)でした。次いで「人手不足(業務過多)」(41.7%)、「従業員の意識・取り組み不足」(31.6%)、「社員の生産性・スキルの低さ」(29.6%)、「長時間労働を是とする人事制度・職場の風土」(28.6%)、「経営層の意識」(27.2%)となっています。また部長クラスに絞ると、「長時間労働を是とする人事制度・職場の風土」(40.0%)、「社員の生産性・スキルの低さ」(35.7%)という回答が全体に比べて多い傾向が見られました。単に人手やスキルが不足しているだけでなく、企業風土や管理職の意識、経営層の姿勢などさまざまな要因が複雑に絡み合った結果、長時間労働が引き起こされていると考えられます。

| 長時間労働の原因に対する意識回答 | 経営者・役員クラス | 部長クラス | 全体 |

|---|---|---|---|

| 管理職(ミドルマネージャー)の意識・ マネジメント不足 |

44.0% | 44.3% | 44.2% |

| 人手不足(業務過多) | 40.7% | 42.6% | 41.7% |

| 従業員の意識・ 取り組み不足 |

25.3% | 36.5% | 31.6% |

| 社員の生産性・ スキルの低さ |

22.0% | 35.7% | 29.6% |

| 長時間労働を是とする 人事制度・職場の風土 |

14.3% | 40.0% | 28.6% |

| 経営層の意識 | 26.4% | 27.8% | 27.2% |

(参考:『平成28年度産業経済研究委託事業(働き方改革に関する企業の実態調査) p4 長時間労働の原因に対する意識』)

長時間労働によって何が起こるか?

従業員が長時間労働を続けることで、どのような悪影響が生じる可能性があるのでしょうか。ここでは長時間労働によって起こり得るリスクをご紹介します。

健康被害につながる

長時間労働が続くと、十分な睡眠や休息を取ることが難しくなります。疲れがたまり続けることで、「脳疾患」「心臓疾患」といった健康被害につながる可能性があると言われています。そうした健康被害を放っておくと、「過労死」という最悪の事態にも発展しかねません。

精神疾患につながる

長時間労働が続いていると、「仕事に行きたくない」「何もしたくない」と感じる従業員も出てくるでしょう。長時間労働は体だけでなく、心にも大きな影響を与えます。そうした状態が続くと、「うつ病」「適応障害」といった精神疾患につながる可能性があると言われています。メンタルの不調が原因で、最悪の場合には従業員が自殺してしまう可能性も否定できません。

業務効率・生産性の低下が起こる

長時間労働が原因で、「仕事へのやる気」や「集中力」がなくなる従業員も出てくるでしょう。それにより業務効率が下がる可能性があります。業務効率が下がっている状態では仕事が思い通りに進まないため、余計に残業が増え、さらに業務効率が悪くなるでしょう。そうした状態が続くと、生産性の低下は明らかです。

人材流出につながる

長時間労働が続くとプライベートの時間が削られ、ワークライフバランスの実現が難しくなります。長時間労働を強いられることに不満を感じる従業員もいるでしょう。そうした不満があると、「より時間外労働の少ない企業に転職したい」と思う従業員が増え、人材流出につながる可能性があります。

世間からの企業の評判が悪くなる

「退職者が多く、頻繁に求人広告を出している企業」に良い印象を持つ人は少ないはずです。長時間労働が社内で常態化すると退職者も増えるため、企業の評判が悪くなる可能性があります。それにより、「新しい人材がなかなか集まらない」「さらに生産性が悪化する」といった問題につながることが考えられます。

長時間労働に対する政府の取り組み

長時間労働は深刻な社会問題となっています。そこで、政府が「働き方改革」の一環として行っている長時間労働の是正に向けた取り組みをご紹介します。

長時間労働削減推進本部の設置

長時間労働が深刻な社会問題となっていることを受け、2014年に厚生労働省内に大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」が設置されました。この推進本部が中心となり、省を挙げて長時間労働の是正に向けたさまざまな取り組みを進めています。例として、「過労死などをゼロにするための緊急対策」や「企業・労使団体に向けたガイドライン・要請の発表」「違法な長時間労働を繰り返す企業への指導・企業名の公表」などが挙げられます。

また、各都道府県労働局には労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」が設置され、長時間労働の抑制に向けた労使団体への協力要請や情報発信などを行っています。

時間外労働の上限規制の導入

時間外労働については、労使間で「36協定」を締結する必要があります。しかし従来の36協定では、時間外労働の上限の基準は定められていたものの、違反しても罰則はありませんでした。また、特別条項を設けた場合の上限時間については基準自体が定められていませんでした。そうした状況が長時間労働の常態化につながっていたため、時間外労働の上限規制が法的に導入されることになりました。大企業では2019年4月から適用が開始され、中小企業では2020年4月から適用開始予定です。違反した場合には罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。

具体的な規制内容は以下の通りです。

①原則的な上限

時間外労働は、原則として月45時間・年360時間以内。特別条項付きの36協定を結んでいない場合、上限を超えた時間外労働をさせることはできない。

②特別条項付きの場合の上限

特別条項付きの36協定の場合、時間外労働については年720時間以内。特別条項を適用できるのは年6回までに限られる。

③時間外労働と休日労働の合計

時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、複数月の平均で80時間以内。仮に月の時間外労働が45時間以内であっても、休日労働との合計で月100時間以上となった場合は法律違反となる。

(参考:『【弁護士監修】残業時間の上限は月45時間-36協定や働き方改革法案の変更点を解説』『【弁護士監修】36協定は違反すると罰則も。時間外労働の上限や特別条項を正しく理解』)

有給休暇の取得義務化

有給休暇を取得することでモチベーションや生産性の向上につながるため、有給休暇取得の義務化は長時間労働の削減にも効果的です。2019年4月から、働き方改革の一環として有給休暇の取得が義務化されました。有給休暇が年10日以上付与されている従業員に、最低でも年5日の有給休暇を取得してもらうことが企業の義務となっています。

(参考:『【弁護士監修】有給休暇は2019年4月に取得義務化へ~買い取りルールや計算方法~』)

医師による面接指導制度の強化

長時間労働などが原因で健康リスクが高い状況にある従業員を見逃さないため、2019年4月から医師による面接指導制度が強化されました。基本的に、「時間外・休日労働時間が1カ月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる」従業員が面接指導の対象です。また、「時間外・休日労働時間が1カ月当たり100時間を超える研究開発業務従事者」や、「健康管理時間の超過時間が1カ月当たり100時間を超える高度プロフェッショナル制度対象労働者」に対して、申し出なしに医師による面接指導を行うことが義務付けられました。

(参考:『【弁護士監修】産業医は働き方改革で役割拡充。違反企業は罰則も。企業はどう対応すべき?』)

長時間労働を是正するメリットと課題

長時間労働を是正するメリット

長時間労働がなくなれば、従業員にとって働きやすい環境となるため定着率が向上し、優秀な人材の流出を防ぐことができます。同時に、時間外労働が少ないということは求職者へのアピールポイントになるため、新たな人材の確保にもつながるでしょう。また、時間外労働が減ることで、「心身の疲労が軽減する」「集中力が維持しやすくなる」「効率的に業務を進められるようになる」といった効果が期待できます。それにより従業員のモチベーションがアップし、生産性向上・業績改善につながると考えられます。この他にも企業にとっては、「残業代の支給総額が減る」「従業員の退勤時間が早くなることで光熱費を抑えられる」など、コストが削減されるというのも大きなメリットと言えるでしょう。また、従業員にとってはプライベートの時間が増え、ワークライフバランスが実現しやすくなるというメリットもあります。

長時間労働を是正するための課題

長時間労働が常態化している企業では、仕事の「質」よりも「量」が重視されている傾向があります。そうした企業が長時間労働の是正に取り組んだ場合、業務効率化がうまく進まず、売上や国際競争力が一時的に低下する可能性があります。業種・職種によっては「営業時間が売上に直結する」「時間外労働が少ない状態を保つことが難しい」といった理由から、長時間労働の是正に積極的に取り組むのが難しいという課題もあるでしょう。また労働時間の管理が不十分だと、時間外労働が表面上は減ったとしても、家に持ち帰り仕事をする従業員が増える可能性があります。この他、長時間労働の是正は残業代を当てにしていた従業員にとっては痛手となるため、そうした一部からの反発も予想されます。

今すぐ取り組める長時間労働削減に向けた対策アイデア

「長時間労働を是正したい」と思っても、なかなか良い案が浮かばないこともあるかもしれません。そこで、ここからは今すぐ取り組める長時間労働削減に向けた対策アイデアを9つ紹介します。

アイデア①:一人一人が時間の使い方を見直す ~従業員の意識改革のきっかけ~

長時間労働の削減には、会社側の働き掛けだけでなく、従業員自身が変わることも必要です。そのためにまずできるのが、一人一人の時間の使い方を見直すことです。例として、「作業1つ当たりの目標時間と実働時間の差を確認する」「出勤時に、その日の退勤時刻を周囲に宣言する」「優先順位を付けたToDoリストを作成する」といったことが挙げられます。そうした取り組みは、従業員の意識改革のきっかけになるでしょう。

アイデア②:一人一人がスキル向上を図る ~仕事の「質」も向上~

長時間労働削減のため、時間の使い方の見直し以外に従業員一人一人にできるのが、仕事に必要なスキルの向上を図ることです。例として、「どのくらいのスキルを有しているのかを客観的に判断できる基準を決める」「PDCAサイクルを常に意識する」「会社側が提供する学習機会(研修、eラーニングなど)を積極的に活用する」といったことが挙げられます。従業員のスキルが向上すると、仕事の「質」も向上するため、労働時間が減っても高いパフォーマンスを維持することができます。

アイデア③:メンバー同士で業務効率化案を考える ~生産性向上~

チーム単位で仕事をしている企業も多いでしょう。そのため、長時間労働の削減にはチーム内での話し合いも重要です。「どの作業に時間がかかっているか」「見直しが必要な業務はないか」など、メンバー間で業務効率化案を考えましょう。例として、「資料を事前配布し、会議時間を短縮する」「顧客への過剰なサービスを控える」といったことが挙げられます。そうした取り組みを行うことで本来の業務に集中しやすくなり、生産性向上にもつながります。

(参考:『【5つの施策例付】生産性向上に取り組むには、何からどう始めればいいのか?』)

アイデア④:管理職が意識・マネジメントを見直す ~管理職向け研修の実施も検討~

管理職の意識・マネジメント不足が長時間労働の一因だと言われています。そのため、長時間労働の削減には管理職が意識やマネジメントを見直すことも重要です。例として、「部下の手本になるよう、管理職自身が時間外労働をしないようにする」「部下の仕事の成果だけでなく、どのくらいの時間がかかったかも確認する」「時間外労働が多い部下には声掛けをする」といったことが挙げられます。管理職が意識・マネジメントを見直すきっかけをつくるため、管理職向け研修の実施を検討するのも良いでしょう。

アイデア⑤:労働時間を「見える化」 ~従業員・管理職の意識改革につなげる~

長時間労働の削減には、実際に「誰が」「どのくらいの時間」働いているのかといった実態を知ることも重要です。そのためには労働時間を「見える化」し、適切に把握する必要があります。例として、「勤怠管理システムの導入」や「従業員の勤務実績の公表」が挙げられます。このように労働時間を「見える化」することは、従業員・管理職の意識改革にもつながります。

アイデア⑥:会社としての明確なメッセージを発信 ~一人ひとりの意識向上~

いくら企業側が長時間労働を削減したいと考えても、従業員がそれを理解した上で同意しなければ、状況はなかなか改善しないでしょう。そのため、長時間労働の削減には会社としての明確なメッセージを発信することが重要です。例として、「時間外労働の削減目標やスローガンを掲げる」「社内サイトや社内報で定期的に通達する」「ノー残業デーを週1回設定する」といったことが挙げられます。そうした取り組みを行うことで、長時間労働削減が社内に浸透し、一人一人の意識を高めることができます。

アイデア⑦:勤務形態を見直す ~労働時間を従業員自ら管理~

従業員の出勤・退勤時間をあらかじめ決めている企業も多いでしょう。そうした企業が長時間労働を削減したい場合、勤務形態を見直すことで改善が見られる可能性があります。例として、一定期間の総労働時間をあらかじめ決めた上で日々の出勤・退勤時間を従業員が自由に決められる「フレックスタイム制」や、対象者は限定されますが、労働時間を実労働時間ではなく一定の時間労働したものと見なし、従業員に時間管理を委ねる「裁量労働制」などが挙げられます。こうした制度を導入すると、従業員が労働時間を自分で管理しやすくなる効果が期待できます。

(参考:『フレックスタイム制を簡単解説!調査に基づく84社の実態も紹介』)

アイデア⑧:人事制度・給与制度を見直す ~従業員の理解・満足度の向上~

長時間労働を肯定する人事制度・給与制度がある場合、従業員は長時間労働の削減に積極的に取り組めない可能性があります。そのため、長時間労働の是正には人事制度・給与制度を見直すことも重要です。例として、「長時間働く人ではなく、短時間で効率的に働く人を評価する人事制度に変更する」「時間外労働の削減によって浮いたコストを、給与・賞与の増額に充てられるよう給与制度を変更する」といったことが挙げられます。人事制度・給与制度の見直しは、長時間労働削減に向けた取り組みへの従業員の理解・満足度を高めることにもつながります。

アイデア⑨:有給休暇の取得を促す ~長時間労働削減の近道~

長時間労働が常態化している企業では、従業員が有給休暇をほとんど取得できないこともあるでしょう。有給休暇の取得にはモチベーションや生産性の向上、心身のリフレッシュといった効果が期待できるため、従業員に確実に取得してもらうことは長時間労働削減の近道になります。働き方改革により年5日の有給休暇取得が義務化されたこともあり、長時間労働を削減するためには従業員に有給休暇の取得を促すことが重要です。例として、「業務の属人化を減らし、有給休暇が取得しやすい体制を整える」「計画年休を設定する」「リフレッシュ休暇との連続取得を推奨する」などが挙げられます。有給休暇を従業員に確実に取得してもらいましょう。

(参考:『【弁護士監修】有給休暇は2019年4月に取得義務化へ~買い取りルールや計算方法~』)

長時間労働対策を放置すると…

長時間労働を是正する対策を十分に行わず、違法な長時間労働が常態化している場合、企業は法的責任を問われる可能性があります。長時間の過重な労働が続き、従業員が過労死・自殺した場合、「労働基準監督署による労災認定/書類送検」「民事訴訟」に発展します。実際に、「長時間労働を原因としたうつ病の発症・自殺が労災認定された」「長時間労働が原因で過労死し、企業側が多額の賠償金を支払った」という判例もあります。最悪の事態を招くと企業の信頼を失墜しかねないため、長時間労働は決して放置せず、改善策を考える必要があるでしょう。

【まとめ】

長時間労働の定義はさまざまですが、過労死基準の1つである「月平均80時間超の時間外労働」を目安とすると良いでしょう。長時間労働は、「従業員の心身への悪影響」「業務効率・生産性の低下」「人材の流出」などにつながります。また、長時間労働が常態化しているのに何も対策を行わずにいると、「労災認定」「民事訴訟」に発展する可能性もあります。「管理職の意識・マネジメントの見直し」「会社としての明確なメッセージの発信」「制度の見直し」など、できる限りの対策を行って長時間労働の是正を図りましょう。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/社会保険労務士法人クラシコ、編集/d’s JOURNAL編集部)

【働き方改革】残業時間上限規制でやるべきこと(36協定確認チャート付)

資料をダウンロード