【社労士監修】所定労働日数の計算方法・完全版。状況別に異なる計算の仕方を紹介

労働者に働いてもらう必要のある日数を企業が定める「所定労働日数」。有給休暇の付与日数を決める際や割増賃金を計算する際に使われています。所定労働日数の計算式は決まっているものの、勤務形態や雇用形態によって考え方が異なります。今回は、所定労働日数の基本的な計算方法や状況別の対応方法などを解説します。

所定労働日数とは?-社員が働くべき日の月間または年間のトータル数のこと

所定労働日数とは、社員が働くべき日のトータル日数のこと。有給休暇の付与日数を決める際や割増賃金の計算をする際などに、所定労働日数が利用されます。所定労働日数には、1年間の所定労働日数である「年間所定労働日数」と、各月ごとの「月間所定労働日数」および1カ月当たりの平均所定労働日数である「月平均所定労働日数」がありますが、この記事では、年間と月平均の考え方を用いて説明していきます。

所定労働日数の計算式

所定労働日数を計算する際には、「年間所定労働日数」「月平均所定労働日数」の順に算出します。それぞれの計算式は、以下の通りです。

年間所定労働日数の計算式

年間所定労働日数は、1年間の暦日数(365日、うるう年の場合は366日)から、就業規則で定めた休日の日数を引くことで算出できます。そのため「うるう年」や「土日祝日の位置」などにより、毎年変動します。

<例>年間休日が120日の場合の年間所定労働日数

・通常の年:365日-120日=245日

・うるう年:366日-120日=246日

月平均所定労働日数の計算式

月平均所定労働日数=年間所定労働日数÷12

月平均所定労働日数は、年間所定労働日数を12カ月で割ることで算出できます。

<例>年間所定労働日数が240日の場合の月平均所定労働日数

・240÷12=20日

所定労働日数に含まれる?休日・休暇とその違い

所定労働日数を計算する上では、「どのような休みを所定労働日数として含めるのか」「どのような休みが年間休日に該当するのか」を考えることが重要です。休みには、労働者が「労働する義務がない日」として企業が定めた「休日」と、本来であれば「労働する義務がある日」にもかかわらず、それを免除された「休暇」とがあります。ここでは「休日」「休暇」の種類や、どの休みが所定労働日数に含まれるのかどうかを、具体例でご紹介します。

休日 ~所定労働日数に含まれない休み~

休日には大きく分けて2種類あります。労働基準法第35条で最低週1日は設定することが義務付けられた「法定休日」と、法定休日以外の日から企業が任意に設定する「法定外休日」です。土日休みの企業では、日曜日を法定休日、土曜日や祝日、夏季休日、年末年始休みなどを法定外休日としている所が多いようです。法定休日も法定外休日も就業規則で「労働する義務がない日」と定められる休みのため、「年間休日」に該当し、所定労働日数には含まれません。

| 法定休日 | 法定外休日 | |

|---|---|---|

| 定義 | 労働基準法第35条で最低週1日は設定することが義務付けられた休日 | 法定休日以外で、企業が任意に設定した休日 |

| 例 | 日曜日 | 土曜日、祝日、夏季休日、年末年始、創業記念日など企業が指定した日 |

| 所定労働日数に 含まれるか |

含まれない ※「年間休日」に該当 |

含まれない ※「年間休日」に該当 |

休暇 ~所定労働日数に含まれる休み~

休暇には、日数や取得条件が法律で定められている「法定休暇」と、企業が任意で定めることができる「法定外休暇(特別休暇)」の2種類があります。例として、有給休暇や産前産後の休業などが法定休暇に、リフレッシュ休暇や慶弔休暇などが特別休暇に該当します。どちらも「労働する義務があるにもかかわらず、それを免除された日」のため、「年間休日」としてカウントされません。そのため、休暇は所定労働日数に含まれます。

| 法定休暇 | 法定外休暇 | |

|---|---|---|

| 定義 | 日数や取得条件が法律で定められている休暇 | 法定休暇以外で、企業が任意で定めることができる休暇 |

| 例 | 年次有給休暇、産前産後の休業、生理休暇、育児・介護休業、子どもの看護休暇・介護休暇 | リフレッシュ休暇、慶弔休暇など |

| 所定労働日数に 含まれるか |

含まれる ※「年間休日」に該当しない |

含まれる ※「年間休日」に該当しない |

2020年度の場合

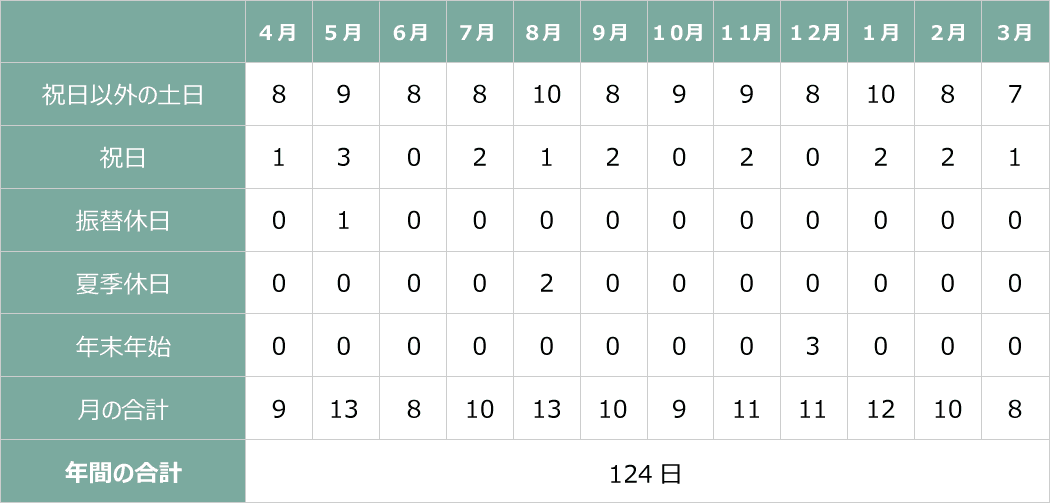

2020年度の休日の日数を知りたい人事担当者も多いでしょう。2020年度の夏季休日・年末年始はそれぞれ8/13~8/16、12/29~1/3となるのが一般的です。土日祝日が休みで、夏季休日・年末年始がある場合の休日の日数を表にまとめました。

休日の日数(土日祝日休み、夏季休日8/13~8/16、年末年始12/29~1/3の場合)

この場合、2020年度の年間休日は124日となります。2020年度はうるう年ではないため、年間所定労働日数は365日-124日で、241日です。

所定労働日数を決めていないと困ることは?

所定労働日数を定めておかなければ、人事・総務担当者の業務に影響が出てしまいます。具体的に、どのようなことで困るのかをご紹介します。

有給休暇の付与条件・付与日数を確認できない

有給休暇を付与されるのは、所定労働日数の8割以上出勤している労働者に限られます。また、有給休暇の付与日数は所定労働日数によって変化します。そのため、所定労働日数を決めていなかった場合には、「有給休暇付与の条件を満たしているか」「有給休暇の付与日数が何日になるか」を確認することができません。

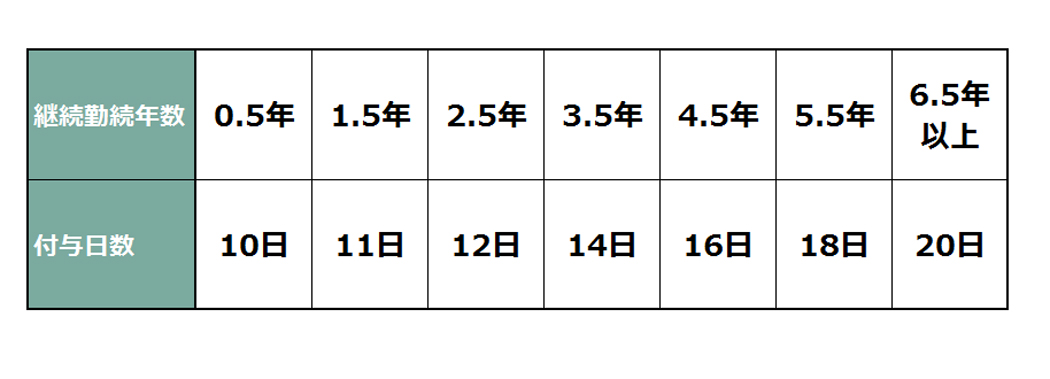

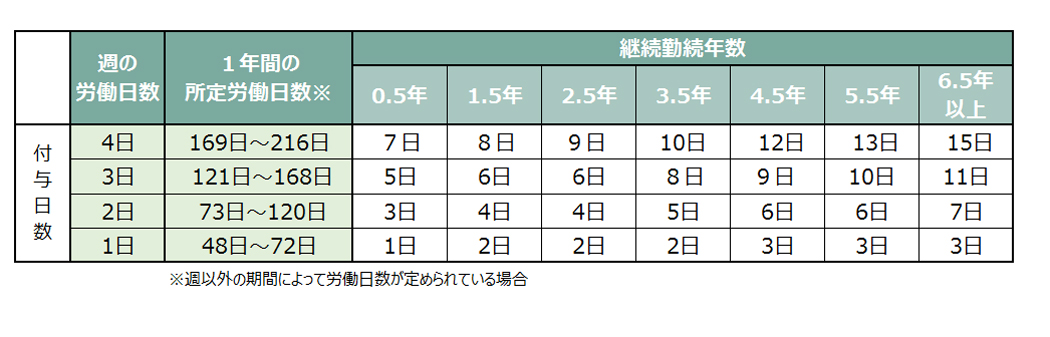

週5日以上勤務の労働者は、最初の6カ月が経過すると「10日」、その1年後には「11日」といったように、有給休暇の付与日数が決められているため、仮に所定労働日数が定まっていなくても、さほど影響はないかもしれません。一方で、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の有給休暇付与日数は、年間所定労働日数に応じて細かく決められています。そのため、所定日数や所定労働時間が定まっていない場合は、正しく有給休暇を付与できない可能性が高いと言えます。

有給休暇付与日数(通常の労働者、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者)

働き方改革の一環として、有給休暇付与日数が10日以上ある場合には、有給休暇を5日間確実に取得することが、2019年4月から全ての企業に対して義務付けられました。有給休暇が10日以上ある労働者は、正社員、パートなど雇用形態を問わず全員が対象です。これが守られなかった場合には労働基準法違反となり、労働基準監督署の指導の対象となります。労働基準法違反となるリスクを避けるためにも、所定労働日数を定めておくことが非常に重要です。

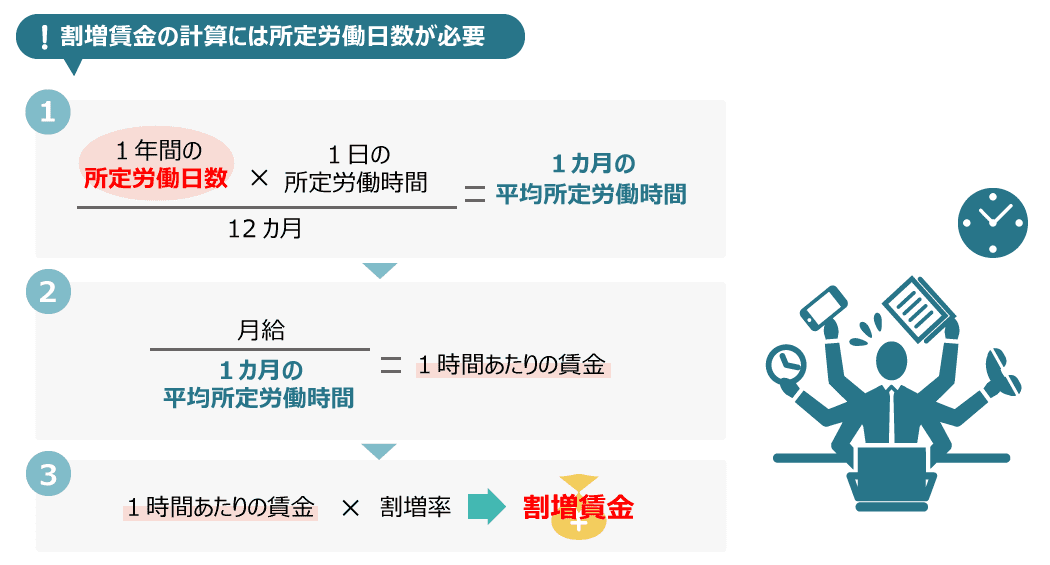

割増賃金の計算ができない

労働者に時間外労働(法定外労働)や深夜労働、休日労働をお願いした場合には、「基礎賃金」に一定の割増率を乗じた「割増賃金」を支払う義務があると、労働基準法で定められています。割増賃金は元をたどると所定労働日数に行き着くため、所定労働日数が決まっていなければ割増賃金を計算できません。

割増賃金は「1時間当たりの賃金額」という形で支給するため、割増賃金を算出する際には、まず1時間当たりの基礎賃金を明らかにします。また、1時間当たりの基礎賃金を算出するためには、1カ月当たりの所定労働時間を確認しなければなりません。1カ月の所定労働時間を計算するためには、年間所定労働日数を基に年間総所定労働時間を計算する必要があります。そのため、割増賃金を計算する際には、所定労働日数が決まっていることが大前提となるのです。割増賃金を適切に支払わなければ、賃金不払いとなり、労働者とのトラブルや信頼失墜につながりかねないため、所定労働日数を定めておくことが非常に重要です。

1時間当たりの賃金の計算

所定労働日数の就業規則や労働条件通知書への記載例

所定労働日数は、1年365日(または366日)から年間休日を引いたもので、その年の年間休日の日数により毎年変化します。そのため休日を書面に記載すれば、実質的に所定労働日数を示していることになります。労働契約を結ぶ際に重要とされている「就業規則」「労働条件通知書」への、休日の記載例についてご紹介します。

就業規則の記載例

就業規則とは、労働時間や給与といった労働条件を事業所ごとに定めたものです。常時10名以上の労働者を雇用している企業は、就業規則の作成および労働基準監督署への書面の交付が義務付けられています。また、休日は就業規則に記載が必須となっていますが、具体的な記載方法については企業の任意です。週休2日制の企業を例に、就業規則への記載例を見ていきましょう。

(休日)

第●●条

1. 休日は、次のとおりとする。

①土曜日および日曜日

②国民の祝日(日曜日と重なった場合は、翌日)

③年末年始(12/29~1/3)

④夏季休日(8/13~8/16)

⑤その他会社が指定する日

2. 毎週日曜日を法定休日として定める。

3. 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

労働条件通知書の記載例

労働条件通知書とは、契約期間や就業場所、労働時間、給与といった労働条件を記載した書面です。企業と労働者が労働契約を結ぶ際に、発行が義務付けられています。就業規則の場合と同様、労働条件通知書でも休日の明示が義務付けられていますが、記載方法は企業の任意です。週休2日制の企業を例に、労働条件通知書への記載例を見ていきましょう。

定例日:毎週土曜日・日曜日、国民の祝日および振替休日、年末年始(12/29~1/3)、夏季休日(8/13~8/16)、その他(会社が指定する日)

※詳細は、就業規則第●●条を参照

所定労働日数は最大何日?

企業が定める所定労働日数については、法的な上限は決まっていません。しかし、「週に1日は休日を設定する」という法定休日のルールがあるため、そこから上限を考えることはできます。1年は52週なので、週に1日だけ休日とした場合、考えられる最大の年間所定労働日数は365日-52日で313日(うるう年の場合、314日)です。(ただし、1日の所定労働時間を6時間39分以下に抑える必要があります。)

しかし、実際に1年に310日以上も労働者が働くとなると、離職率の急激な増加や心身の不調、最悪の場合には過労死にもつながりかねません。そのため、年間所定労働日数313日(または314日)は理論上可能でも、非現実的ですし問題です。年間休日を適度に設け、労働者にとって無理のない所定労働日数にしましょう。

こんな時はどのように対応する?~フレックスタイム、アルバイトなど~

所定労働日数と実際に働いた日数が違う場合や、定時勤務以外の勤務形態の場合、雇用形態が正社員以外の場合など、どう対応したら良いのか判断に迷う場面もあるかもしれません。さまざまな場面での所定労働日数の扱い方について紹介します。

実労働日数が所定労働日数を超えてしまった場合

実労働日数が所定労働日数を超えている場合は、「休日出勤が発生している」状態だと言えます。そこで問題となるのが、割増賃金として休日手当を支払う必要があるのかどうかです。結論としては、休日出勤をした日によって休日手当を支払うかどうかが決まります。「法定休日」に出勤をお願いした場合には、休日手当を支払う必要がある一方で、「法定休日以外の休日」に出勤をお願いした場合には、休日手当を支払う必要はありません。就業規則に「いつ」を法定休日として記載しているかによって、判断が分かれることになります。

| 法定休日に出勤した場合 | 休日手当を支払う必要がある |

|---|---|

| 法定外休日に出勤した場合 | 休日手当を支払う必要はない (ただし、所定の超過勤務手当の支払いは必要) |

所定労働日数に実労働日数が満たない場合

所定労働日数に実労働日数が満たない場合は、「欠勤している日がある」状態です。そこで問題となるのが、「欠勤控除できるかどうか」や「欠勤控除の方法」です。基本的には欠勤した分だけ控除することができます。しかし勤務形態や雇用形態によっては、対応方法が異なったり、控除できなかったりする場合もあるため注意が必要です。欠勤控除の可否と対応方法を表にまとめました。

勤務形態

| 勤務形態 | 欠勤控除の可否 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 定時勤務 | 可能 | 欠勤した日数分を控除 |

| フレックスタイム制 (コアタイムあり) |

可能 ※欠勤した分を翌月分に持ち越すことが望ましい |

清算期間の総労働時間に満たない時間分だけを控除 |

| 変形労働時間制 | 可能 | 欠勤した日の「日ごとの所定労働時間」分だけを控除 |

| シフト制 | 可能 | 欠勤した日の「日ごとの所定労働時間」分だけを控除 |

給与形態

| 欠勤控除の可否 | 対応方法 | |

|---|---|---|

| 年俸制 | 可能 | 年俸額を年間所定労働日数で割った金額(1日当たりの給与)を控除するのが一般的 ※賞与分を含めて計算するかどうかは、企業によって異なる |

| 完全月給制 | 不可能 | - |

| 日給月給制 | 可能 | 欠勤した日数分を控除 |

| 日給制 | 不可能 | 賃金を控除するのではなく、実際にその月働いた日数分の給与を支払う |

| 時間給 | 不可能 | 賃金を控除するのではなく、実際にその月働いた時間分の給与を支払う |

| 歩合給 | 「基本給」のみ可能 「出来高給」は不可能 |

「基本給」の1日分の給与を計算し、その分だけ控除する ※働いた日が少なくなれば自然と「出来高給」は減るので、出来高給は全額支払う |

フレックスタイム制の場合

フレックスタイム制では、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ決められた働く時間の総量(総労働時間)の範囲内で、毎日の出勤・退勤時間や働く長さを、労働者が自由に決定することができます。そのため、フレックスタイム制にはそもそも所定労働時間という概念がありません。清算期間と総労働時間の考え方が重要です。清算期間は最長3カ月間とすることができますが、清算期間の長さによってそれぞれ総労働時間の上限が決められています。

1カ月単位

| 清算期間の暦日数 | 総労働時間の上限 |

|---|---|

| 28日 | 160.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 31日 | 177.1時間 |

2カ月単位

| 清算期間の暦日数 | 総労働時間の上限 |

|---|---|

| 59日 | 337.1時間 |

| 60日 | 342.8時間 |

| 61日 | 348.5時間 |

| 62日 | 354.2時間 |

3カ月単位

| 清算期間の暦日数 | 総労働時間の上限 |

|---|---|

| 89日 | 508.5時間 |

| 90日 | 514.2時間 |

| 91日 | 520.0時間 |

| 92日 | 525.7時間 |

変形労働時間制の場合

業務量の波に合わせて、企業が労働時間を柔軟に調整することができる変形労働時間制には、「1年単位の変形労働時間制」「1カ月単位の変形労働時間制」「1週間単位の変形労働時間制」の3種類があります。「1年単位の変形労働時間制」の場合には、所定労働日数と所定労働時間の両方を管理します。一方、「1カ月単位の変形労働時間制」と「1週間単位の変形労働時間制」については、所定労働日数ではなく所定労働時間を管理する必要があります。

1年単位の変形労働時間制

| 上限 | |

|---|---|

| 所定労働日数 | 280日 |

| 所定労働時間【うるう年以外】 | 2085.7時間 |

| 所定労働時間【うるう年】 | 2091.4時間 |

1年単位の変形労働時間制では、所定労働日数と所定労働時間の上限を同時に満たす必要があります。そのため、1日の所定労働時間が8時間であれば、実際に設定できる所定労働日数の上限は260日(うるう年の場合、261日)、1日の所定労働時間が7時間30分であれば、実際の上限は278日(うるう年も同じ)となります。

1カ月単位の変形労働時間制

| 月の暦日数 | 週の法定労働時間が 40時間の上限 |

週の法定労働時間が 44時間の上限 |

|---|---|---|

| 28日 | 160.0時間 | 176.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |

| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |

| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |

1カ月単位の変形労働時間制では、この時間内に収まるようであれば、日ごとの所定労働時間を調整することが可能です。ただし、週に最低1日は法定休日を設定する必要があります。

1週間単位の変形労働時間制

| 所定労働時間 | 上限:40時間 |

|---|

1週間単位の変形労働時間制では、週40時間の上限内であれば、日ごとの所定労働時間を調整することが可能です。ただし、最低週に1日は法定休日を設定する必要があります。なお、「従業員数が30人未満」の「小売業、旅館、飲食店」といったサービス業界のみが、1週間単位の変形労働時間制の対象となります。

シフト制の場合

シフト制の場合、業務の繁閑により月の所定労働日数にばらつきが生じます。法定休日を設けていれば、月ごとに所定労働日数が変わっても問題ありません。しかし、有給休暇の付与日数を決める際には注意が必要です。契約上は「週3日」のシフトでも、実際には「週2日」や「週4日」のシフトになることも考えられます。そのため、シフト制の労働者の有給休暇の付与日数は、契約上の日数ではなく勤務実績を基に決める必要があります。有給休暇を付与する日(基準日)の直前の勤務実績から年間所定労働日数を導き、有給休暇の付与日数を決定しましょう。

| 基準日(例) | 年間所定労働日数の算出方法 |

|---|---|

| 入社6カ月後 | 入社後6カ月間の「勤務日数」×2 (半年間の勤務実績を2倍して、1年間の所定労働日数を推定する) |

| 入社1年6カ月後 | 入社6カ月後~1年6カ月後の「勤務日数」の実績 (基準日の直近の1年の実績を基に、1年間の所定労働日数を割り出す) |

入社後6カ月間の勤務実績が65日間の場合、年間所定労働日数は65日×2で130日と推定され、入社6カ月後の有給休暇付与日数は「5日間」となります。

アルバイト・パートの場合

アルバイトやパートでも、所定労働日数や所定労働時間の上限は、正社員と同様の基準が適用されます。ただし、有給休暇の付与日数を計算する際には、週の所定労働日数により、適用となる有給休暇の付与日数の算出方法が変わってくるため、注意が必要です。

| 週の所定労働日数 | 有給休暇の付与日数の算出方法 |

|---|---|

| 5日以上 | 正社員と同様、「通常の労働者向け」の有給休暇の付与日数が適用になる |

| 4日以下 | 「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者」向けの有給休暇の付与日数が適用になる |

派遣社員の場合

派遣社員の場合も、所定労働日数や所定労働時間の上限は、正社員と同様の基準が適用されます。また、有給休暇の付与日数も、所定労働日数を基に判断すれば問題ありません。アルバイトやパートの場合と同様、週の所定労働日数により適用となる有給休暇の付与日数の算出方法が変わってくることに注意しましょう。

役員・管理職の場合

一般的に会社側の立場にある役員は、労働基準法の適用から除外されるため、所定労働日数の制限がありません。一方で、管理監督者といえども労働者でもある場合には、就業規則は必要になります。その場合、就業規則の絶対的必要記載事項には休日があるため、原則の所定労働日数を特定することができます。

| 立場 | 会社法上の役員か否か | 労働基準法 | |

|---|---|---|---|

| 取締役 | 会社の登記簿謄本に名前が載っている役員 | 会社法上の役員 | (経営の立場のみであれば)適用されない |

| 使用人兼務役員 | 従業員としての身分を有し、かつ従業員として職務に従事している人 | 会社法上の役員ではない | 適用される |

| 執行役員 | 会社の業務執行を担当する人で、取締役でないケースが多い | 会社法上の役員ではない | 適用される |

「管理職」の場合、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかで対応が異なります。以下の判断基準を基に「管理監督者」と判断された場合には、労働基準法が適用されない一方、「管理監督者に該当しない管理者」は通常の労働者と同じく、労働基準法が適用されます。

管理監督者の判断基準

①職務内容、権限および責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか

②勤務実態が労働時間などの規制になじまないものかどうか

③給与(基本給、役職手当など)や一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているかどうか

【まとめ】

その年の年間休日により変化する所定労働日数は、有給休暇の付与日数や割増賃金を算出する際に必要不可欠です。所定労働日数を決める際には、休みの日が「休日」「休暇」のどちらに該当するかを確認しましょう。また勤務形態や雇用形態、実労働時間との関係によって、対応方法が変わります。今回の記事を参考に、所定労働日数が正しく設定できているかどうかを確認することをお勧めします。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/社会保険労務士法人クラシコ、編集/d’s JOURNAL編集部)

【関連記事】

▶【かんたん解説】フレックスタイム制とは?調査に基づく84社の実態も紹介

▶【弁護士監修】裁量労働制を導入するなら、ここに注意!正しく運用するための基礎知識

▶【弁護士監修】法定時間外労働は月45時間・年360時間までー正しい知識と割増賃金の算出方法を解説

▶【社労士監修・サンプル付】就業規則の変更&新規制定時、押さえておきたい基礎知識

【Word版】労働条件通知書 兼 雇用契約書

資料をダウンロード