【無料テンプレ付き】賃金規程の作成・変更手順と注意点まとめ

「賃金規程」は、給与や賃金に関するさまざまな取り決めをまとめた書類です。賃金の計算方法や支払い方法など記載する項目が多いため、就業規則とは別に作成することが一般的です。

この記事では、賃金規程の書き方や作成・変更のフロー、作成する際に押さえておきたいポイント、活用できる助成金などを紹介します。

賃金規程の作成にそのまま使えるテンプレートを、下記より無料でダウンロードいただけます。賃金規程を初めて整備する方や、内容を見直したい方にも役立つ内容です。ぜひご活用ください。

賃金規程とは?

賃金規程とは、賃金の支払い方法や計算方法、支払いの期日などをまとめた書類のことです。記載内容に細かなルールは定められていないため、労働基準法を遵守していれば、企業側がある程度自由に作成できます。

ただし、賃金規程には記載が必須の「絶対的必要記載事項」と、状況に応じて記載する「相対的必要記載事項」があることには注意が必要です。これらの事項は厚生労働省が所管する労働基準監督署によって定められており、法令に違反する記載があると30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

(引用元:e-Gov法令検索「労働基準法(第百二十条)」

賃金規程の作成は義務?作成しない場合の罰則は?

常時使用する労働者が10人以上の企業では、就業規則を作成し、所管の労働基準監督署に届け出をしなければなりません。賃金に関する項目は、就業規則への記載が義務付けられている絶対的必要記載事項に該当するため、賃金規程の作成・届け出は義務となります。

● 労働基準法第89条第2項

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期ならびに昇給に関する事項

引用元:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」

賃金規程の作成義務があるにもかかわらず作成していない場合は、労働基準法違反となり、30万円以下の罰金刑の対象となります。就業規則とは別紙で作成する場合も同様です。

(参考:『【無料テンプレート付】就業規則とは?変更&新規制定時に必要な基礎知識』)

賃金規程と就業規則を分けて作成する理由

賃金規程を作成する際には、まず就業規則に賃金に関する主要な規程のみを記載し、詳細な内容については別紙の「賃金規程」に記載することが一般的です。賃金規程と就業規則を分けて作成する理由を、2つ紹介します。

・就業規則本体の内容が膨大になるため

・賃金規程は変更が多く発生するため

就業規則本体の内容が膨大になるため

賃金規程には、賃金の支払いに関するルールや手当の計算方法など詳細な内容を記載しなければなりません。それらを全て就業規則に記載すると、情報量が膨大になり、非常に読みづらいものになってしまいます。賃金規程を分けて作成することで、知りたい項目を見つけやすくなります。

賃金規程は変更が多く発生するため

賃金に関するルールは、法改正や自社の状況により変更が発生しやすいものです。変更があるたびに項目の追加や改変を行わなければなりません。

就業規則と賃金規程が分かれていない場合、賃金規程の改変によって就業規則全体の条文番号を変えなければならず、非常に手間がかかります。別紙であれば、変更の工数を最小限に抑えられるでしょう。

賃金規程に記載する項目

前述の通り、賃金規程に記載する項目は「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分けられます。ここでは両者の違いを具体例とともに紹介します。

絶対的必要記載事項

賃金規程で記載が義務付けられている絶対的必要記載事項は、次の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 賃金構成 | 基本給・手当など項目の定義に関する事項 |

| 賃金の支払い | 計算期間、支払い日、支払い方法などに関する事項 |

| 賃金の計算基準 | 欠勤などの賃金計算、中途入社・退職者・復職者・休職者の賃金計算、端数処理などに関する事項 |

| 基本給 | 給与額の決定方法に関する事項 |

| 手当 | 時間外手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、年次有給休暇中に支払う賃金、営業手当、職務手当、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、精皆勤手当、別居手当などに関する事項 |

| 昇給 | 昇給の時期や評価項目に関する事項 |

(引用元:厚生労働省「モデル就業規則」)

絶対的必要記載事項に該当する項目は、賃金の基本的な枠組みを示すものとなっています。労働基準法に基づいて定められた重要な項目であるため、必ず明示しなければなりません。

相対的必要記載事項

一方で、状況に応じて記載が求められる相対的必要記載事項に該当する項目としては、以下のようなものが挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 賞与 | 臨時の賃金の支給や最低賃金に関する事項 |

| 退職金制度 | 退職金の支給対象となる労働者の範囲や支給額、計算方法、支払い方法および支払い時期に関する事項 |

| 労働者の負担に関する事項 | 労働者が食費や作業用品代などを負担する場合の関連事項 |

| 制裁 | 減給の制裁に関する事項 |

(引用元:厚生労働省「モデル就業規則」)

相対的必要記載事項は、企業が賃金に関する制度を新たに設ける場合に、賃金規程に追記しなければならない項目です。賞与や退職金制度、制裁などに関する事項がこれに該当します。

賃金規程の項目別の書き方(サンプル無料ダウンロード付)

賃金規程の項目別の書き方を詳しく紹介します。

・賃金の構成

・賃金の支払い

・賃金の計算基準

・基本給

・手当

・昇給・降給

・賞与

・労働者の負担に関する事項

・制裁に関する事項

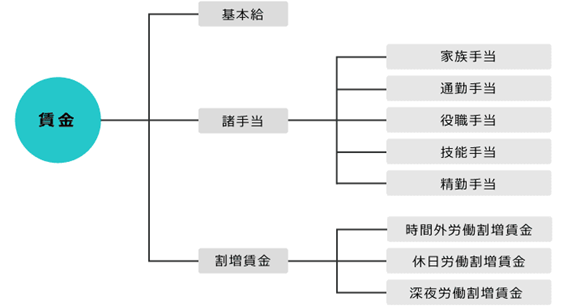

賃金の構成

賃金の構成とは、企業が定める賃金の種類および体系を指すものです。基本給や家族手当、役職手当などの諸手当、割増賃金など、賃金を構成する全ての要素を記載します。構成で掲げられた賃金項目については、それぞれ条文を設けて定義する必要があります。

【賃金の構成の記載例】

賃金の支払い

賃金の支払いに関しては、計算期間や支払い日、支払い方法などを具体的にルール化します。後述する「賃金支払いの5原則」に注意しながら記載しましょう。

【賃金の計算期間の記載例】

第〇条(賃金の計算期間)

賃金の計算期間は、当月の〇日から末日までを1カ月として締め切って計算する。

【賃金の支払い日の記載例】

第〇条(賃金の支払い日)

賃金は、毎月末日に締切り、翌月〇日に支払う。ただし、支払い日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。

【賃金の支払い方法の記載例】

第○条(賃金の支払い方法)

賃金は、従業員に対して通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員の代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関等の口座(本人名義)に振り込むものとする。

賃金の計算基準

賃金を計算するための基準を定めます。1カ月の賃金計算と端数処理、控除対象、中途入社などの賃金計算、欠勤した場合の計算方法などを記載しましょう。

【賃金の控除の記載例】

第○条(賃金の控除)

次のものは、賃金から控除する。

(1)源泉所得税

(2)住民税(市町村民税および都道府県民税)

(3)健康保険料(介護保険料を含む)および厚生年金保険料の被保険者負担分

(4)雇用保険の保険料の被保険者負担分

(5)労使協定の締結により賃金から控除することとしたもの

【中途入社者、退職者、休職者の賃金計算の記載例】

第〇条(中途入社者、退職者、休職者の賃金計算)

賃金計算の中途で入社、退職および復職、休職した者の賃金の計算は、日割り計算とし、賃金計算期間中の実働日数相当額を支給する。

労働者が欠勤、遅刻、早退などで労働しなかった場合、その分の賃金を支払う必要はありません。労働しなかった日数や時間に応じて賃金を減額することを明記します。

【欠勤等の扱いの記載例】

第〇条(欠勤等の扱い)

1.欠勤、遅刻、早退および私用外出については、基本給から当該日数または時間分の賃金を控除する。

2.前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下の通りとする。

a.月給の場合 基本給÷1カ月平均所定労働時間数

b.日給の場合 基本給÷1日の所定労働時間数

基本給

基本給には年俸、月給、日給、時間給があります。雇用形態によって基本給が異なる場合は、実際に運用しているものを全て明記しましょう。

また、基本給をどのような要素で決定しているのか明記します。職務内容や職務遂行能力、勤続年数、年齢、資格、学歴などで決定することが一般的です。

【基本給(月給制の場合)の記載例】

第〇条(基本給)

基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

【基本給(時給制の場合)の記載例】

第〇条(基本給)

基本給は時給制とし、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

手当

手当には「法律上必ず支給しなければならない手当」と「会社が任意で決める手当」があります。それぞれの詳しい書き方について解説します。

【手当の種類】

| 法律上必ず支給しなければならない手当 | 会社が任意で決める手当 |

|---|---|

|

1. 時間外労働割増賃金(残業手当) 2. 深夜労働割増賃金(深夜残業手当) 3. 休日労働割増賃金 |

営業手当、職務手当、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、精皆勤手当、別居手当、有給休暇中に支払う賃金など |

法律上必ず支給しなければならない手当

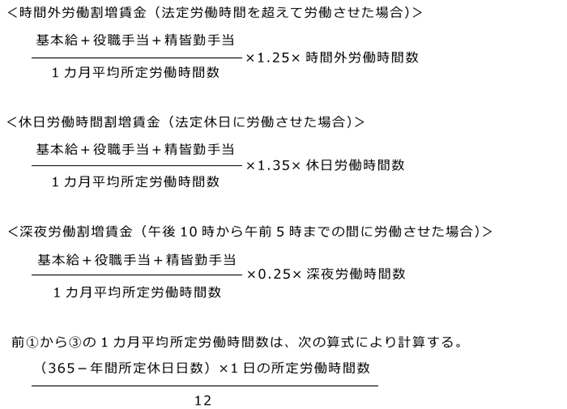

法律上支給しなければならない手当には1.時間外労働割増賃金(残業手当)、2.深夜労働割増賃金(深夜残業手当)、3.休日労働割増賃金があり、それらの割増賃金率は絶対的必要記載事項ではないものの、必ず記載したほうが良い項目です。時間外労働と深夜労働、休日労働は残業した時間数や時間帯などで割増率が異なるため、間違いのないよう確認して記載しましょう。

●時間外労働・深夜労働・休日労働の割増賃金(月給制の場合) 記載例

フレックスタイム制や変形労働時間制、固定残業(みなし残業)制を導入している企業では、残業の取り扱いをどうするのかも明記しましょう。

フレックスタイム制では、あらかじめ定めた清算期間の総労働時間を超えた時間に対して、残業手当の支払いが義務付けられています。変形労働制と固定残業制に関する記載例は下記の通りです。

【固定労働制の場合の残業手当の記載例】

第〇条(固定残業手当)

1.従業員には時間外割増賃金の支払いに充てるものとして毎月定額の固定残業手当を支給することがある。

2.会社が固定残業手当を支給するときは、1カ月の時間外割増賃金の金額が固定残業手当の金額を超えた場合に限り、超過額を別に支給する。また、深夜割増賃金、休日割増賃金が発生したときは、固定残業手当と別にこれを支給する。

(参考:『残業手当の正しい計算方法や割増率とは?残業時間や対象者などを解説』『フレックスタイム制を簡単解説!調査に基づく84社の実態も紹介』『【かんたん図解】変形労働時間制とは?弁護士監修で正しい労働時間・休日の計算方法と導入フローを解説』)

会社が任意で決める手当

会社が任意で決めている手当も、実際に運用している制度は賃金規程に記載します。

通勤手当は、労働者の居住地や利用する交通手段によって支給額が異なるため、ルールが複雑です。特にマイカー通勤の場合は、マイカーの定義や支給額の計算方法など記載内容が多いため、別紙で規程を設ける場合もあります。

【通勤手当 記載例】

第○条(通勤手当の基本要件)

1.通勤手当は、従業員の住居より勤務地までの距離が1kmを超える場合に支給する。

2.通勤手当は、所要時間および金額等を総合的に勘案して、最も合理的な通常の経路であると会社が認めた区間について、原則として1カ月の通勤定期券の実費を支給する。なお、特別な事情のある場合を除き、特急料金などの特別料金は支給しない。

3.月の途中で入社・退職した者、および欠勤者・休職者に対しては通勤手当を日割計算の上、実際に出社した日についてのみ支給する。通勤手当は、1カ月あたり〇〇円を支給限度とする。

家族手当を設ける際には、家族の在り方や暮らし方が多様化していることを前提にし、ルールを明確にする必要があります。労働者のニーズを把握し、柔軟に対応することが望ましいです。

【家族手当の記載例】

第〇条(家族手当)

家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。

1) 18歳未満の子1人につき月額〇〇円

2) 65歳以上の父母1人につき月額〇〇円

有給休暇中に支払う賃金は、「平均賃金」「所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金」「健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額」のいずれかの方法で支払わなければなりません。

労働基準法では、どの方法で支払うのかを賃金規程に記載しなければならないと定められています。

【年次有給休暇中の賃金の記載例】

第〇条(休暇等の賃金)

年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。

(参考:『【社労士監修】家族手当の支給条件・相場。廃止が進む理由と時代に合う新たな手当とは』『【図解】通勤手当の非課税・課税ルールと計算方法―通勤手当を設定・変更するときの注意点―』)

昇給・降給

昇給に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に該当するため、昇給の期間や条件などを必ず明記しましょう。また、降給の可能性がある場合、賃金規程に記載されていないと労働者との間でトラブルになる可能性があるため、記載漏れがないように注意します。

【昇給・降給の記載例】

第〇条(昇給・降給)

1.基本給は、原則として会社の業績および個人の勤務成績(能力・成果・勤務態度等)を評価し、昇給または降給する。

2.会社の事業の業績によっては、昇給の額を縮小し、または見送ることがある。

3.原則として、昇給・降給の時期は、4月または10月とする。

賞与

賞与は、法律によって義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合は、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払い方法等を明確にしておくようにします。

【賞与の記載例】

第〇条(賞与)

1.会社は、各期の会社業績を勘案して、原則として年2 回、夏季〇月と冬季〇月に勤続〇年以上の正社員に賞与を支給する。ただし、会社業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を変更する、または支給しないことがある。

2.賞与の額は、支給対象者本人の能力、勤務成績、勤務態度、出勤状況を評価した結果と会社業績を考慮してその都度決定する。

3.賞与の評価対象期間は、夏季については〇月〇日から〇月〇日、冬季については〇月〇日から〇月〇日とし、支給日当日に会社に在籍していた者に限り支払うこととする。

労働者の負担に関する事項

勤務中の食費や作業用品の購入費、在宅勤務での通信使用料など、労働者が費用を負担する場合には、規程を含める必要があります。どこまでが企業負担なのかを明記することで、労働者とのトラブルを回避できるでしょう。

【費用負担(在宅勤務の場合)の記載例】

第〇条(在宅勤務時の費用負担)

1.会社はパソコン等の情報通信機器、ソフトウエア等を貸与する。

2.在宅勤務実施に伴い通信回線等の初期工事料や回線設置料等を支出した場合は、会社が認めた場合、会社に請求することができる。モデム等の通信機器、通信回線使用料は自己負担とする。会社に請求することができる費用の内訳は別途定める規程による。

3.在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。

4.業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。

制裁に関する事項

減給の制裁を行う場合には、あらかじめ就業規則、あるいは賃金規程で定めておく必要があります。ただし、1回の制裁で平均賃金の1日分の半額を超えない額で、賃金支払い額の10分の1を超えない額という労働基準法の規程範囲内とします。

(参考:『【無料テンプレート付】就業規則とは?変更&新規制定時に必要な基礎知識』)

(参考:厚生労働省『モデル就業規則について』)

賃金規程の作成にそのまま使えるテンプレートを、下記より無料でダウンロードいただけます。賃金規程を初めて整備する方や、内容を見直したい方にも役立つ内容です。ぜひご活用ください。

賃金規程の作成フロー

続いて、賃金規程の作成フローを解説します。実際に自社で作成する際のイメージをつかむために役立ててください。

【賃金規程の作成フロー】

・雇用形態を確認する

・賃金の締め日と支払い日を決める

・各種手当と該当者の条件を決める

・欠勤や遅刻・早退などの控除額と算出方法を決める

・労働者から意見書をもらう

・就業規則届を作成し、企業の代表者の捺印をする

・労働基準監督署へ届け出る

・労働者へ周知を図る

1.雇用形態を確認する

まずは、自社で採用している雇用形態を確認します。

賃金規程は、正社員や契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に応じて、別々に作成することが一般的です。雇用形態別に賃金規程を作成することで、従業員が内容を理解しやすくなり、思わぬ誤解やトラブルを未然に防げるでしょう。

詳しくは後述しますが、「同一労働同一賃金」の原則を遵守しつつ、全ての従業員に対して公正な待遇を提供することが大切です。

2.賃金の締め日と支払い日を決める

次に、賃金の締め日と支払い日を決めましょう。一般的な賃金の締め日と支払い日の組み合わせは以下の通りです。

| 20日締め→当月の末日支払い |

| 月末締め→翌月の25日支払い |

| 月末締め→翌月の10日支払い |

労働基準法第24条では、「賃金は毎月1回以上かつ、一定の期日に支払わなければならない」と定められています。締め日と支払い日を設定する際には、このルールを遵守しなければなりません。

(参考:厚生労働省『労働基準法』)

3.各種手当と該当者の条件を決める

賃金規程には、支給する手当の種類と、それぞれの支給対象となる条件を記載します。

手当は、労働基準法によって支給が義務付けられているものと、企業が任意で支給するものの2種類に分けられます。前者の具体例は、「時間外手当」や「深夜手当」などです。

これらの手当を支給しなければ、労働基準法違反として行政処分や刑事罰の対象となるため、賃金規程に必ず記載してください。

一方、後者には「職能手当」や「通勤手当」などが該当します。こうした手当を独自に支給する場合には、従業員が正確に理解できるよう、手当の概要や対象となる要件を明記しましょう。

4.欠勤や遅刻・早退などの控除額と算出方法を決める

続いて、従業員が欠勤や遅刻、早退などをした際の給与の算出方法を定めます。算出方法が明確化することで支給額が一定になるため、労働者との間で起こるトラブルを防止できます。

5.労働者から意見書をもらう

賃金規程を労働基準監督署へ届け出る場合、労働者代表から意見を聴取した証明となる「意見書」の提出が必要です。労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが定められています。

様式に決まりはありませんが、労働者代表に賃金規程に対する意見を記載し、署名・捺印してもらいます。意見がない場合でも、「特に意見はありません」などと記入してもらいましょう。

6.就業規則届を作成し、企業の代表者の捺印をする

賃金規程を労働基準監督署に届け出る際には、「就業規則届」の作成が必要です。意見書と同様に決まった様式はなく、「企業の名称」「企業の所在地」「企業の代表者の役職・氏名」などが記載されていれば、書式は自由とされています。作成後は代表者印を捺印します。

7.労働基準監督署へ届け出る

「意見書」と「就業規則届」を添付した就業規則(別紙の場合は賃金規程も併せて)を2部用意して、管轄の労働基準監督署へ届け出ましょう。1部は労働基準監督署に提出します。もう1部は労働基準監督署で受付印が押されたものを返却されるため、社内で保管します。

8.労働者へ周知を図る

企業は、就業規則や賃金規程を作成した場合、労働者に周知する義務があります。労働基準法第106条では、「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付すること、その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められています。

周知義務を怠ると、労働基準監督署の指導を受ける可能性や、罰金刑につながる可能性もあるため注意が必要です。

賃金規程を定める前に押さえておきたいポイント

ここでは、賃金規程の作成時に押さえておきたい7つのポイントをお伝えします。

・賃金支払いの5原則を守る

・法律に基づく賃金の構成にする

・最低賃金を下回らないように注意する

・「同一労働同一賃金」の制度を遵守する

・休業手当を設定する

・賃金規程は雇用形態別に作成する

・労使協定により天引きする項目を決める

労働者とのトラブルを防ぐためにも、一つひとつ確認していきましょう。

1.賃金支払いの5原則を守る

一部例外となるケースはあるものの、賃金規程を作成する際には、次の5つの項目から成る「賃金支払いの5原則」を遵守しなければなりません。

| 項目 | 内容 | 例外 |

|---|---|---|

| 通貨払いの原則 | 賃金は原則として、通貨(日本円の現金)で支払う |

・労働者の同意の上で金融機関への振り込み・小切手での支払いは可能 ・労働組合と労働契約の締結の上で、定期回数券など現物支給は可能 |

| 直接払いの原則 | 賃金は原則として、労働者本人に直接支払う | ・配偶者など「使者」に支払うことは可能 |

| 全額払いの原則 | 賃金は原則として、全額を支払う |

・源泉所得税や社会保険料など、法律で定められているものの天引きは可能 ・労働者の過半数で組織する労働組合などと労使協定を締結した場合は、賃金の一部天引き(社内貯金など)が可能 |

| 毎月1回以上の原則 | 賃金は原則として、毎月1回以上は支払う | ・臨時で支払う賃金(結婚手当など)や賞与は例外 |

| 一定期日払いの原則 | 賃金は原則として、一定の期日ごとに支払う |

・毎月末日払いは可能 ・支払い日が休日の場合は、別日に支払うことが可能 |

賃金支払いの5原則は、労働基準法第24条によって定められており、違反すると30万円以下の罰金刑が科されます。より詳細な内容は、厚生労働省のホームページで確認が可能です。

(参考:厚生労働省『労働基準法』)

2.法律に基づく賃金の構成にする

賃金規程の作成時のポイントとして、厚生労働省が示す賃金の構成を参考にすることも挙げられます。

賃金は、「基本給」「手当」「割増賃金」の3つで構成されています。これらの構成要素が賃金規程に適切に組み込まれていなければ、罰金刑を科されてしまうかもしれません。

こうしたリスクを回避するには、厚生労働省のモデル就業規則を読み込んだ上で、各要素で記載内容に不備がないかどうかを確認することが重要です。

(参考:厚生労働省『モデル就業規則』p47)

3.最低賃金を下回らないように注意する

賃金規程では、支給額が最低賃金を下回らないようにすることも不可欠です。そのためにはまず、「どの賃金が最低賃金の対象になるのか」を把握する必要があります。

最低賃金の対象となる項目は、基本給や各種手当などの毎月支払われる基本的な賃金で、残業代や休日割増賃金といった、特定の条件で支払われる賃金は対象外となります。

対象外のものを含めて賃金を定めると、対象となる賃金のみを見たときに最低賃金を下回ってしまう可能性があるため、十分に注意しましょう。

(参考:厚生労働省『最低賃金の対象となる賃金』)

4.「同一労働同一賃金」の制度を遵守する

「同一労働同一賃金」の制度を遵守することも、賃金規程を作成する際のポイントです。

この制度は、正社員と非正規雇用労働者の待遇差をなくす取り組みです。基本給や賞与、各種手当、福利厚生などの不合理な待遇差をなくし、労働者が雇用形態に関係なく柔軟なはたらき方を選択できるようにすることを目的としています。

賃金規程の作成時には、雇用形態ごとに不合理な待遇差を設けるのではなく、全ての労働者が自身の待遇に納得できる規程を定める必要があります。

5.休業手当を設定する

労働基準法第26条では、と定められています。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

引用元:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」

経営不振、もしくは設備の不備による休業など、労働者側に非のない事由が「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。こうした事由によって労働者の生活に支障が出ないよう、企業は休業手当を設定しなければなりません。

(参考:『【弁護士監修】休業手当はいくら、誰に支払う?計算方法と対象者、活用できる助成金を解説』)

6.賃金規程は雇用形態別に作成する

雇用形態ごとに賃金の条件が異なる場合は、「正社員用」「契約社員用」といった具合に、個別で賃金規程を作成したいところです。賃金規程が1種類しかなければ、「雇用形態にかかわらず待遇は同一である」と労働者に勘違いされてしまう可能性があるためです。

思わぬ誤解やトラブルを招かないためにも、雇用形態別に賃金規程を作成することをお勧めします。

7.労使協定により天引きする項目を決める

賃金から天引きする項目も、賃金規程に明記する必要があります。

社会保険料や税金のほかに、寮費や組合費、旅行積立金などの費用も賃金から天引きできます。ただし、そのためには労使協定の締結と労働者の同意が不可欠です。賃金から天引きする項目を設ける場合は、「賃金控除に関する協定書」を労使で締結した上で、賃金規程にその詳細を明記しましょう。

(参考:厚生労働省『賃金控除に関する協定書』)

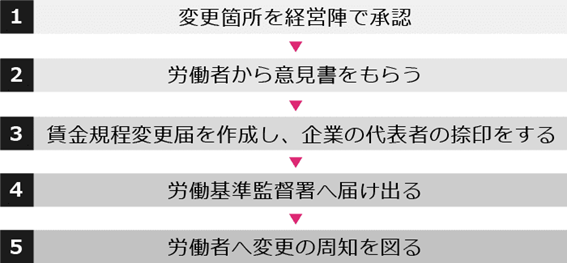

賃金規程を変更する場合のフロー

「経営状況などで賃金の規程を変更しなければならない場合」など、一度作成した賃金規程を変更しなければならないケースがあります。変更する場合の手順を紹介します。

1.変更箇所を経営陣で承認

賃金規程の変更に当たっては、まず担当部署で変更案の草案をまとめます。変更される条項が、正社員やパート・アルバイトなど、どこまでの範囲で適用されるかどうかを明確にし、間違いのないよう変更しましょう。法律に抵触する部分がないかどうかを確認し、問題がなければ経営陣の合意を得ます。

2.労働者から意見書をもらう

賃金規程を変更する際にも「意見書」の添付が義務付けられていますが、手続きは新規作成の場合と同様です。労働者の過半数の代表者に意見がないかどうかを確認し、ない場合でも「特に意見はありません」と記載します。

しかし、賃金規程の変更によって労働者に不利益となる場合は注意が必要です。労働組合と協議したり個別に説明したりするなど、不利益変更に該当しないよう慎重に対応しましょう。

3.賃金規程変更届を作成し、企業の代表者の捺印をする

賃金規程を変更した場合は、届け出る際の表紙となる書類「就業規則変更届」を作成し、添付します。「就業規則届」と同様、「企業の名称」「企業の所在地」「企業代表者の役職・氏名」などが記載されていれば、書式は自由です。

4.労働基準監督署へ届け出る

賃金規程の変更を届け出る際には、新旧対照表を作成し、変更した部分を添付していれば、全文を添付しなくても問題ないとされています。「変更した箇所が確認できる書類」「意見書」「就業規則変更届」を2部ずつ用意し、労働基準監督署へ提出します。

1部は労働基準監督署に提出し、もう1部は労働基準監督署で受付印を押されたものが返却されるため、社内で保管しましょう。

5.労働者へ変更の周知を図る

賃金規程の変更が終わったら、変更した旨を労働者に周知しましょう。その際、どの条項をどのように変更したのか、内容についても伝えるようにします。

賃金規程を変更する際の注意点

賃金規程を変更する際には、以下の3つの注意点を押さえておきたいところです。

・合理的な変更理由を用意する

・最新の法律を遵守しているかどうかを確認する

・必ず変更後に労働基準監督署へ提出する

1.合理的な変更理由を用意する

賃金規程を変更するためには、従業員が納得できる合理的な理由が必要となります。企業側の独断で変更すると、労働者が不利益を被る可能性があるためです。変更内容とその理由を明確にして従業員に提示し、双方が納得のいく賃金規程を作成することが大切です。

ただし従業員の承諾を得たとしても、労働基準法に反する賃金規程は作成できません。

(参考:厚生労働省宮城労働局『就業規則の不利益変更は許されるか』)

2.最新の法律を遵守しているかどうかを確認する

頻繁に行われる法改正に対応できているかどうかも、賃金規程を変更する際には確認しなければなりません。具体的には、以下の法律を遵守する必要があります。

・労働基準法

・労働契約法

・労働安全衛生法

・高年齢者雇用安定法

・男女雇用機会均等法

・育児・介護休業法

・労働者派遣法

・パートタイム・有期雇用労働法

「はたらき方改革」が進む昨今、これらの法律を遵守し、労働者がはたらきやすい環境を整備することが企業には求められているのです。

3.必ず変更後に労働基準監督署へ提出する

賃金規程は就業規則の一種です。従って、企業は変更時に労働基準監督署へ「就業規則変更届」を提出する義務があります。

またその際には、労働者の過半数を代表する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する従業員の意見書を提出しなければなりません。これらの提出を怠ると、30万円以下の罰金刑を科される恐れがあるため注意が必要です。

労働者が賃金規程の変更内容に納得し、安心してはたらけるよう、所定の手続きを忘れずに行いましょう。

(参考:厚生労働省『主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)』)

賃金規程を作成整備しておくことで活用できる助成金:キャリアアップ助成金

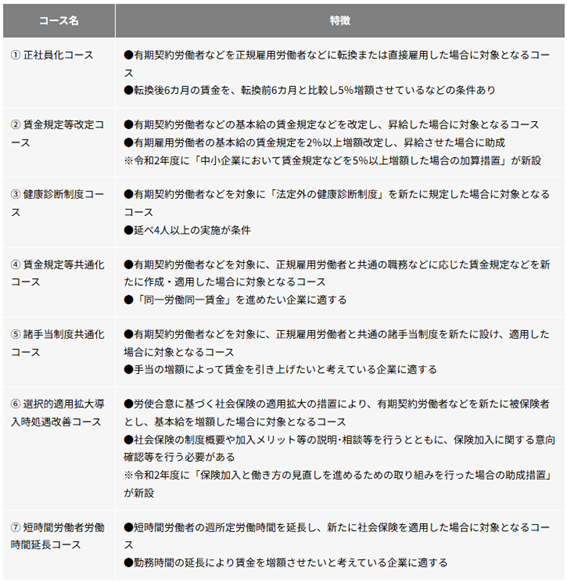

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の社内でのキャリアアップを促進するための助成金です。非正規雇用労働者の処遇改善のための取り組みを実施した事業主に対して支給されます。

キャリアアップ助成金には7つのコースがあります。それぞれのコースの特徴は下記の通りです。

コースによって対象者や条件、受給できる金額が異なります。賃金を引き上げる際には「正社員化コース」「賃金規程等改定コース」「賃金規程等共通化コース」「短時間労働者労働時間延長コース」が適しているでしょう。

詳しくは『キャリアアップ助成金を徹底解説-要件や申請方法、ポイントを解説』の記事を参考にしてください。

(参考:厚生労働省『キャリアアップ助成金』)

まとめ

賃金規程は、賃金や給与に関する取り決めを明文化したものです。法改正や自社の状況により変更が発生しやすいため、作成や変更のフローを事前に把握しておくと良いでしょう。

賃金規程には、必ず記載しなければならない項目や記載方法など、基本的なルールはありますが、企業によって規程や制度が異なるため、自社に合った内容で作成することが重要です。

今回の記事を参考に、賃金規程の作成や見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

賃金規程(給与規程)のひな形テンプレート【サンプル】

資料をダウンロード