オンボーディング施策の最適解。中途採用者が直面する適応課題は、「早期戦力化」を視野に入れた体制づくりで解決

-

中途採用者が直面する8つの適応課題。「この会社で長く働くイメージが持てない」というリアリティ・ショックを起こさせないように注力

-

オンボーディングが充実している企業は、中途採用者の所属部門の業績向上、職場のコミュニケーション活性化が果たされている

-

職場ではオンボーディング施策の充実化を阻害する要因があり、10の提言に沿って体制づくりを進めていく

人手不足が深刻化する企業において、近年、中途採用の重要度が増している。多くの企業は「即戦力」を期待して採用活動を行っているが、採用後の「適応課題」に関する理解が進んでいるとは言い難い。

今回、パ―ソルキャリア本社において「中途採用者の組織適応課題とオンボーディング施策」と題した勉強会を実施。オンボーディング研究を専門とする、甲南大学経営学部の尾形真実哉氏に登壇いただき、企業の人事・採用担当者、職場の管理職の方々と共に、中途採用を巡る組織課題や具体的な施策について学びを深めた。

軽視されがちな「中途採用者」の組織適応プロセス

今回のテーマは、中途採用の適応課題とオンボーディングです。転職者の採用については、「中途採用」「キャリア採用」「経験者採用」など、いくつかの呼称があります。ここでは「新卒採用」との対比をわかりやすくするために「中途採用」という言葉を使い、採用された社員については「中途採用者」という言葉を用いて説明していきます。

人手不足が日本企業の経営課題となっていますが、今後、新卒人材を採用することは、ますます難しくなることが予想されます。それに伴い、転職者を採用するための活動も重要度を増していくでしょう。

「オンボーディング」について長年研究していると、中途採用を実施している企業と、中途採用者の双方に話を聞く機会があります。

企業からは、「即戦力として中途採用をしたが、期待外れだった」「中途採用者が定着しない」という声を耳にすることがあります。しかし、その原因は企業側にあることが多く、中途採用者を組織になじませる力がないケースも少なくありません。

企業がそのことに気づかないままでは、仮に採用することができても、中途採用者の離職が常態化した「人材流出企業」になってしまうでしょう。最悪の場合、人手不足が原因で、業界で淘汰(とうた)されてしまうかもしれません。

そのような事態を防ぐためには、中途採用者が直面する「適応課題」を把握し、必要な「オンボーディング施策」を行うことが重要なのです。

中途採用者が直面する8つの適応課題

企業とのマッチングが成立して入社した後の中途採用者が直面する課題は、主に8つに集約されています。

1:仕事のスキルや知識の習得

2:暗黙のルールの理解

3:リアリティ・ショックの克服

4:アンラーニング

5:中途意識の排除

6:精神的プレッシャーの克服

7:人的ネットワークの構築

8:信頼関係の構築

1~3は、入社後の社員が直面する「組織社会化」課題、4~6は中途採用者特有の「中途固有課題」、7~8は成果を出せるようになるまでの「中途ジレンマ」に関する課題です。

順を追って解説していきます。

1.仕事のスキルや知識の習得

中途採用者は社会人としての経験があるため、受け入れ企業は「すでに仕事の知識を習得しているだろう」という思い込みを抱きやすい傾向があります。

しかし、同じ営業職であっても、扱う商品や営業手法、業務プロセスが異なるため、採用後は現場レベルで必要な知識やスキルを習得する必要があり、企業側はそれらを教授することが求められます。

2:暗黙のルールの理解

どんな職場にも「暗黙のルール」や「独自のカルチャー」があります。どんなに仕事のスキルが高い人でも、まず、これらを理解しないことには円滑に業務を遂行することはできません。

中途採用者にヒアリングをすると、意思決定の際に誰に相談したらいいか、どんなプロセスを踏んだらいいのかなど、いわゆる「根回し」や「社内政治」について悩んでいる人が多いことがわかります。周囲を観察して見極めるための心理的・時間的余裕がない中途採用者もいます。

既存社員が暗黙のルールを言語化し、中途採用者に伝えることが大切です。

3:リアリティ・ショックの克服

「リアリティ・ショック」とは、入社前に抱いていた期待やイメージが、入社後の現実と異なっていた場合に生じる心理現象です。会社の将来性に不安を感じたり風土になじめなかったりして、「この会社で長く働くイメージが持てない」というリアリティ・ショックもありました。

採用活動をエージェント任せにし過ぎていたり、採用プロセスに十分な時間をかけられていなかったりすることも、要因の1つです。

リアリティ・ショックがあると、チームになじむための「組織社会化」にマイナスの影響をもたらし、早期離職につながってしまいます。

「入社前に言われていたことと、異なる業務を割り当てられた」「業務の内容を知っていたら、入社していなかった」という声も多く聞かれます。特に、ジョブ型の中途採用については、新卒採用よりも業務内容の相違によるダメージは大きいもの。仕事の内容、求める質を事前にしっかりすり合わせることが不可欠です。

4:アンラーニング(学びほぐし)

続いて、中途採用者への「学び」についての課題です。新卒採用者には手厚い研修を実施する企業が多い一方、中途採用者への教育は不十分である傾向が見られます。

また、受け入れる現場の社員からは、「前職のやり方に固執している」「適応しようとせず、プライドが高い」といった声がしばしば聞かれます。

中途採用者には「アンラーニング(unlearning)」の機会が必要です。この言葉の意味を「学習棄却」と解釈している人がいますが、それは違います。前職の経験や知識を捨てる必要はまったくありません。アンラーニングとは、これまで身に付けた知識を、新しい環境に合わせて「学びほぐし」するというイメージです。

では、そもそもなぜ、中途採用者は前職のやり方にこだわるのか。考えられる理由は2つあります。

1つ目は、受け入れ側のサポート不足です。

中途採用者から「社内のサポートがない」という声が聞かれるように、社内の人脈、わからないことを質問する相手、社内ルールなどの情報共有が不足していると、「前職のやり方でやるしかない」という状況に陥ります。「前のやり方に固執している」のではなく、「そうせざるを得ない」というケースもあるということを認識しておきたいものです。

2つ目は、「変革のきっかけ」としての役割を期待し過ぎることです。

中途採用者に変革を期待し過ぎると、前職の経験を活かそうという意識が働きやすくなります。入社直後、チーム内での信頼関係がないままに変革しようとすると、現場の反感を買ってしまいます。

変革を期待するのであれば、新たな環境になじんで信頼関係を構築してからがベストです。そして、「パフォーマンスを発揮できるようになったら、変革トリガーとしての役割を担ってほしい」とあらかじめ伝えておくとよいでしょう。

5:中途意識の排除

中途採用者が入社すると、「お手並み拝見」というまなざしを向ける既存従業員がいたり、話についていけず「よそ者感」を感じたりして、輪に入りにくいと感じることがあります。

このような「心理的障壁」は、組織への適応や企業に対する愛着、組織文化の理解にマイナスの影響をもたらすことは言うまでもありません。

これを回避するために、声をかけやすい雰囲気、コミュニケーションを取りやすい雰囲気作りが必要です。人事部主導よりも、現場(受け入れの部署)スタッフの対応がカギを握るでしょう。

6:精神的プレッシャーの克服

企業が中途採用者に対して「即戦力になってほしい」と望むように、中途採用者も「早くパフォーマンスを発揮したい」と感じるものです。しかしこうした状況は、中途採用者にとって大きなプレッシャーになり得ます。

そもそも、新しい環境になじんでおらず、社内の人脈もない状態で、最高のパフォーマンスを発揮することは不可能です。実力を発揮するためにも、精神的プレッシャーをできるだけ生じさせない工夫が大切です。

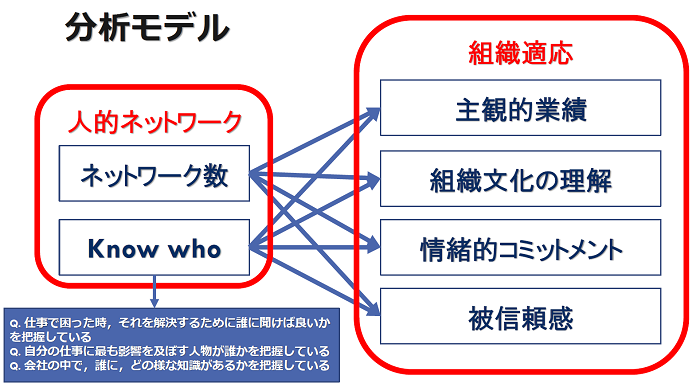

7:人的ネットワークの構築

さまざまな業種の中途採用者に話を聞いてきた中で、中途採用者の皆さんが口をそろえて言及するのが「社内の人的ネットワーク」についてです。実務では、他部署との連携やコミュニケーションが必要になる場面が多くあります。

「人脈がなく、パフォーマンスを発揮したくても十分にできない」

「誰に聞けばよいのかもわからない」

など、いわゆる「中途ジレンマ」です。

人的ネットワークをゼロから自分で構築すると、時間も労力もかかります。誰が何を知っているのか、どこにどんな業務のエキスパートがいるのかなどの情報共有や、ネットワーク作りのサポートは、組織レベルで取り組むべき施策です。

8:信頼関係の構築

「人的ネットワーク」に加えて、信頼関係の構築も課題です。

信頼関係ができてくると、いろんなことを共有でき、指摘し合い、さらなるパフォーマンスの発揮につながります。

ただし、信頼関係の構築には時間を要します。人脈を広げ、パフォーマンスを発揮することで信頼関係が構築される、というステップが理想的です。この点も、会社として意図的な介入が大切です。

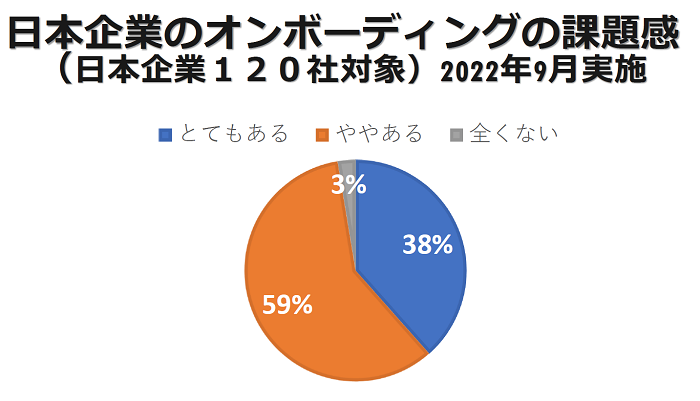

中途採用者への「オンボーディング」は十分とは言えない

ここまで、中途採用者が直面する8つの適応課題について解説しました。

中途採用者がこのような課題に直面していることを会社として理解し、中途採用者が組織にスムーズになじめるように、オンボーディング施策を充実させることが求められています。

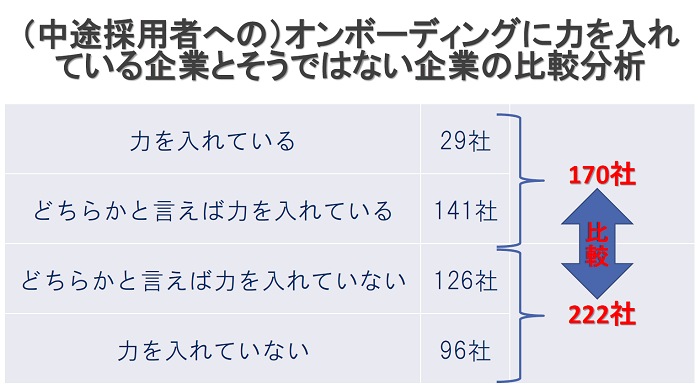

中途採用を実施している392社に対し、「オンボーディングに力を入れているか」についてアンケート調査をした結果は以下の通りでした。現状においては、制度が十分に整えられているとは言えない状況です。

【中途採用者のオンボーディングに力を入れているか(対象:392社)】

力を入れている・・・29社(7.4%)

どちらかと言えば力を入れている・・・141社(36%)

どちらかと言えば力を入れていない・・・126社(32.1%)

力を入れていない・・・96社(24.5%)

「力を入れている」「どちらかと言えば力を入れている」と回答した170社と、「どちらかと言えば力を入れていない」「力を入れていない」と回答した222社を比較すると、企業規模にかかわらず、力を入れている企業のほうが、中途採用者のパフォーマンスと定着率が高い傾向が見られました。

オンボーディングが充実している企業では、中途採用者の所属部門の業績向上、職場のコミュニケーション活性化にもつながっていました。

アンケートの回答者は企業の人事担当者に限られているので、結論に結びつけることはできませんが、中途採用者のオンボーディング施策は、組織全体に良い影響があると考えられます。

阻害要因をどう克服していくのか。10の提言にヒントを得る

職場ではオンボーディング施策の充実化を阻害する要因がいくつかあります。セミナーの参加者からはこんな声が上がりました。

・「中途採用者がオンボーディングを必要としている」ということを、現場のスタッフが認識できていない。認識しても、何をしたらよいかがわからない

・経営陣や組織全体が、中途採用者の定着率向上に意義を感じていない。「辞めたらまた別の人で埋めればいい」という意識があるのでは

・オンボーディングは人事だけではできない。経営者が必要性を認識し、なおかつ現場も協力しないと効果を得ることができない

・現場スタッフには、「人手不足で忙しいから、即戦力である中途採用で人を採用した。研修にかける時間などない」という意識がある

・新卒採用のオンボーディングは時期や人数が決まっていて準備をしやすいが、中途採用は不定期のため準備しにくい

では、どのように克服すればよいのか。以下に、中途採用者がスムーズに組織になじむための「10の提言」について解説していきます。

【適応課題の克服に必要な10の提言】

(1)中途採用者の「組織適応課題」の理解

(2)中途採用者の教育を充実させる

(3)採用プロセスの再設計

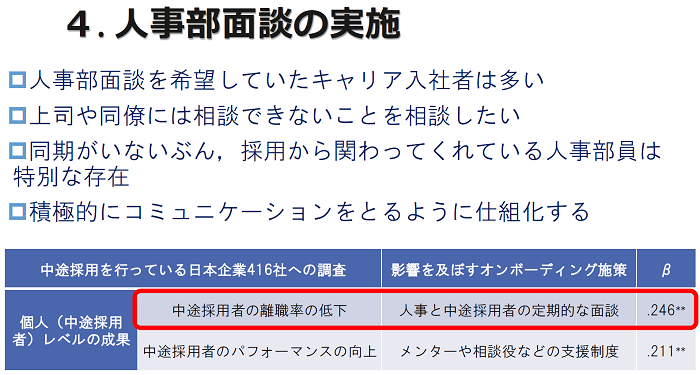

(4)人事部面談の実施

(5)準備期間の設定

(6)適応を支える人(相談相手)

(7)上司の教育

(8)受け入れ側(現場)の教育

(9)ツール整備

(10)トップを巻き込む

それぞれの提言内容について、順を追って解説していきます。

1:中途採用者の「適応課題」の理解

前半でご紹介した中途採用者の「適応課題」について、経営層、管理職、現場の社員全員で理解に努めることが大切です。特に、中途採用者の比率が低い企業では、中途採用者の置かれた立場についての理解を深める必要があります。

2:教育の充実

「中途採用者に体系的な教育は不要」と考える組織は、少なくありません。「中途採用=即戦力」という考え方を手放し、「中途採用にも教育とサポートが必要」と考え方を切り替えていくべきです。

個人の能力に依存した「即戦力」から、環境によって促される「早期戦力化」という考え方にシフトしていきましょう。中途採用者は、前職での経験を活かしながら、新しい職場で必要な事柄を学ぶ機会が必要です。

そのためには、経営層の理解が不可欠です。データなどを用いながら、「なぜオンボーディングが必要なのか」という点について経営層にロジカルに提言することで、オンボーディングの重要性を伝えていきます。

3:採用プロセスの再設計

新卒者の採用活動では、何度も面接を重ねる企業が一般的です。しかし、中途採用の場合、望む役割や業務内容に関してあまりすり合わせをせず、採用に至るケースが見受けられます。

「早く欠員を埋めたい」といった理由で早急な採用が必要な場合もありますが、採用プロセスにおいて必要な情報のすり合わせをしなかった場合、入社後のカルチャーギャップや早期離職の要因となります。

組織への適応に悩む中途採用者のインタビューでよく聞かれる声に、「求められている役割があいまい」という声があります。中途採用活動は、現場主導で行っている企業もあります。同一企業内でも、事前に業務内容や役割に関してすり合わせている部署と、そうではない部署との格差が生じていることがあります。

役割の明確化は、採用プロセスの中である程度クリアにしておくべき事項です。

4:人事部面談の実施

中途採用者は、「何かあったときの相談相手がいない」「サポートが足りない」と感じている場合があります。特に、上司との関係性が良好でない中途採用者の場合、人事部との定期的な面談を必要としている傾向が見られます。

5:準備期間の設定

「即戦力」として採用された中途採用者は、すぐ成果を出さなければならないというプレッシャーを抱えやすいため、早期戦力化を実現するためにも、成果を問わない「準備期間」が必要です。準備期間には、以下のようなことを行ってください。

・仕事に関する知識やスキルの習得

・社内カルチャーの把握

・以前の仕事の知識やスキルなどを学びほぐし、新しい環境にふさわしいものに変えていく

一定の準備期間を設けることで、精神的プレッシャーから解放され、後のパフォーマンス向上につながります。

6:適応を支える人

過去に新卒者と中途採用者を対象に行ったアンケートで、「困ったときに信頼できる相談相手を5人挙げてください」という質問をしたことがあります。

新卒採用者の相談相手は、同じ部署の同僚、他部門の同期、役職者などと社内に点在していました。一方、中途採用者の場合、相談相手は同一部門に偏っている傾向が見られます。また、仕事のことを率直に聞ける人が他部門にはおらず、いたとしても接触頻度が低いのです。

例えば、直属の上司が社内の人脈作りをサポートし、経験の長い社員も社内の業務をサポートし、中途採用の先輩社員がメンターを務める――といった具合に、複数の社員が関わり、必要に応じた体制を整えておくことがよいでしょう。

中途採用者には、新卒採用者にとっての「同期」のような存在がいないので、一定期間内に入社した中途採用者を集めた研修を実施するのもよいかもしれません。

また複数人で研修を行う場合、後々の人脈構築につなげるためにも、すぐに仕事で関わりそうなメンバーを集めるなど、意味付けのあるコミュニティーを築くのも望ましい解決法です。

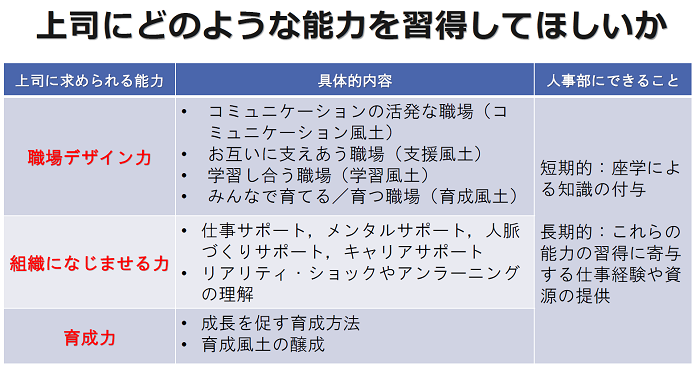

7:管理職に対する教育

中途採用者が組織になじんでいくためには、個人の適応力だけではなく、管理職による「組織になじませる力」や「職場デザイン力」、「育成力」といった幅広い知見とスキルを要します。

一朝一夕で身に付くものではありませんので、習得に役立つような座学の機会や実務の経験を通じて、管理職の教育をしていくことも必要です。

8:受け入れ側(現場)の教育

既存のメンバーには、「中途採用者を受け入れる」という意識を共有するとよいでしょう。

ミーティングレベルで構いませんので、「中途採用者が入ってくるから、みんなで積極的にコミュニケーションを取ってほしい」という声かけから始め、意識を共有するといったシンプルなことから始めてください。

9:ツール整備

中途採用者を受け入れる現場向けに、中途採用者の適応課題とオンボーディング施策について網羅した共通のマニュアルのようなものを作成します。業界、社内の独特の用語を示した用語集のような資料があると重宝します。

部署ごとに対応するのではなく、全部署で共通するものを用意するのがいいでしょう。内部の社員からは企業の独自のカルチャーが見えにくいので、作成の際には中途採用者たちからの声を収集するのも効果的です。

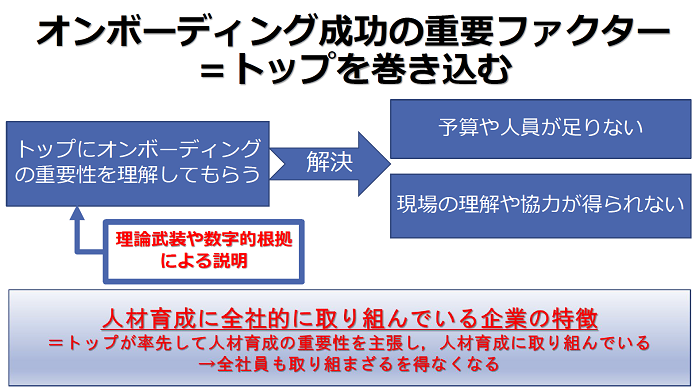

10:トップを巻き込む

ここまでお伝えした施策について全社的に取り組むために不可欠なのが、企業トップの理解です。と言うのも、人材育成に力を入れている企業に背景を聞いてみると、ほとんどの企業から「トップの方針」というキーワードが返ってきます。

経営層が中途採用のオンボーディングの重要性を明言することで、社員も取り組まざるを得ない状況になります。そうした状況を作るために、人事が理論武装して説得する必要性もあるでしょう。

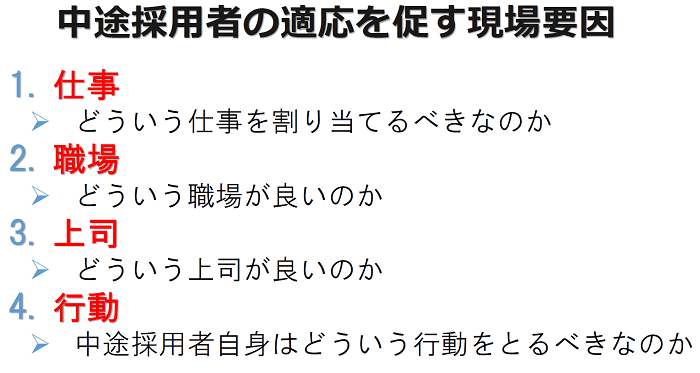

中途採用者の活躍に欠かせない現場の役割

昨今では、現場の部署が中途採用活動に関わっている企業が多く、採用後にも現場部署が担う役割は多大です。

以下のような状況は、中途採用者の適応を阻害するので注意してください。

・中途採用者に求める役割があいまい

・同僚が常に多忙で、サポートしてくれる人がいない

・わからないことを質問、相談できない

・仕事を進めるに当たり、誰とつながったらいいのかがわからない

わからなかったら質問する相手がいる。期待されている役割を果たすことができる。適した人と組んで仕事をする――といったように、中途採用者がアクションを起こしやすい風土づくりが入社後の「リアリティ・ショック」の低減につながります。「ほどよいサポート」と「任せる」の分量を調整し、必要なサポートを届ける仕組みづくりが大切です。

「組織の環境整備」と「中途採用者の努力」は掛け算のようなものです。どちらかがゼロなら、答えもゼロになってしまいます。その逆で、人事部だけでなく、関わる部署や人が多いと、成果が出やすくなります。

中途採用者が組織になじみやすく、パフォーマンスを発揮しやすい風土づくりは、組織の着実な成長につながっていくでしょう。

質疑応答

【質問1】中途採用者が「組織になじむ」とはどんな状態を指すのでしょうか。

尾形氏:「組織になじむ」とは、以下のような状態を指します。

(1)カルチャーになじんでいる。もしくは、違和感を持っていない

(2)人間関係が構築できている

(3)パフォーマンスが発揮できる

(4)会社で長く働くイメージ(キャリア展望)を抱くことができる

【質問2】「新卒入社の既存社員」と「中途採用者」の立場はどう違うのでしょうか?

尾形氏:新卒で入社して勤務し続けている社員は、同期とともに研修を受け、社内の人間関係をゆっくり築くことが許容されてきたと思います。社内のカルチャーや不文律についても働きながら徐々に体得していきます。

一方、中途採用者は、ある程度ビジネススキルを身に付けた「即戦力」と見なされて、教育やサポートが不十分になる傾向があります。「お手並み拝見」のまなざしを浴びやすい立場に置かれます。

【質問3】:中途採用者にとっての「準備期間の大切さ」をどうやって経営層や現場にわかってもらえばいいのか?

尾形氏:「根拠」を示して、相手の思い込みを解消することが大切だと思います。実際に、中途採用社員が「貢献している」という実感を持てるのは入社後3年目くらいから。そのくらい時間はかかるということを示すデータを提示できるとよいでしょう。

拙著、『中途採用人材を活かすマネジメント―転職者の組織再適応を促進するために―』『組織になじませる力 ~ オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ』も参考にしてみてください。

【取材後記】

「中途採用者は即戦力ではない」と語る尾形氏。中途採用者がパフォーマンスを発揮できるようになるためには、適応課題を知り、組織になじんでいくためのオンボーディング施策を充実させることが必要と学んだ。組織の成長のためにも、別の企業文化を体験した社員が伸び伸びとパフォーマンスを発揮できる風土を作っていきたい。

[企画・取材・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション]

【関連記事】

□ 自社が求める人材の見抜き方・引き付け方はどうしたらいい?人材採用のための面接力向上術

□ 全国の人事・採用担当者が参加、パーソルキャリア主催の実践的勉強会&交流会の模様をリポート

□ 採用のプロが指南する「自社の魅力の見つけ方・伝え方」

【関連資料】

□ 【採用のプロの処方箋】採用課題別にお悩み解消!解決のためのケーススタディー〈タスクチェックシート付〉

□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「転職希望者とのコミュニケーションの質が明暗分ける」

□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功! 「小さなリーダーをつくる」がコンセプト

【対応者別】入社3か月以内に実施すべきオンボーディング施策の管理シート

資料をダウンロード