オンボーディングとは?5つのメリットと2つの導入事例【施策シート付き】

d's JOURNAL

編集部

自社の環境に早く慣れた上で活躍してもらうには、新入社員に対して適切にはたらきかける必要があります。そこで役立つ取り組みが「オンボーディング」です。オンボーディングを実施すると、新入社員の早期離職を防げるだけでなく、さまざまな恩恵を受けられる可能性があります。

本記事では、オンボーディングの概要と実施するメリット、そして具体的な進め方を解説します。導入を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

早期離職を防ぐためのオンボーディング支援を整理したホワイトペーパーを、下記より無料でダウンロードいただけます。入社後3カ月以内に「誰が」「何をすべきか」を明確にまとめており、人事・採用担当者と配属先の連携・振り返りにもご活用いただけます。

オンボーディングとは

オンボーディングとは、自社に新しく加わった社員に対して、早くなじめるようにサポートする取り組みのことです。これによって新入社員が自社の社風やルールに慣れることを促すと、早期離職を防げる可能性があります。

さらに、新入社員の成長スピードを向上させる効果も期待できるため、積極的に実践することが望ましいとされています。

OJT・OFF-JTとの違い

新入社員を教育する際のアプローチとしては、「OJT」や「OFF-JT」も代表的な手法です。しかし、これらはオンボーディングとは実施する取り組みの内容が異なります。

「業務を通じた実践的な教育」という側面があるOJTは、業務を担うためのレクチャーを行うことが主な目的です。一方でOFF-JTとは、普段の業務から離れて社外や他部署でレクチャーを行う研修のことを指し、OJTと実施する場所は異なるものの、目的は共通しています。

これらに対してオンボーディングは、業務を担うためのレクチャーと同時に、企業文化や人間関係などの職場環境になじむための支援を行うことも目的としています。

つまり、OJTやOFF-JTよりも、サポートの範囲が広くなるというわけです。これに伴い、研修の期間も相対的に長くなる傾向があります。

なお、OJTについては、以下の記事で詳しく解説しています。理解をより深めたい場合は、こちらの記事も参考にしてください。

(参考:『OJTとは?目的・メリット・デメリット・OFF-JTの違い』)

オンボーディングが注目される理由

オンボーディングが多くの企業で重視されている主な理由は、以下の2つです。

・採用市場で売り手が優位となっているため

・転職希望者の数が増加しているため

近年の採用市場では売り手が優位であり、新たな人材を採用する際の難易度は高くなっています。それに伴い、採用にかかる費用も上昇しているため、新入社員の早期離職は企業にとって大きな損失となります。

従って、企業の損失を抑えるには新入社員の定着率の向上が求められることから、オンボーディングが導入される機会が増えているのです。

また、転職希望者の数が増えたことも、オンボーディングが注目を集めているきっかけの一つです。厚生労働省の「令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-」によると、転職希望者の数は2021年から2年連続で増加しています。

また同調査によると、2022年から2023年にかけては「より良い条件の仕事を探すため」という理由で転職を始めた人材が増加傾向にあるとわかりました。このような状況の中で人材の流出を防ぐには、はたらきやすい環境を整えることが不可欠です。

そのため、オンボーディングによって企業文化や人間関係などの職場環境になじむための支援を行うことも、離職を防ぐ効果が期待できると考えられています。

(参照:厚生労働省『令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応- 第1-(2)-21図 転職者数の推移等』)

オンボーディングを実施する目的

オンボーディングが注目される理由を踏まえた上で、ここからは具体的な目的を見ていきましょう。

・新入社員の早期離職防止

・新入社員の即戦力化

・人材育成の環境の標準化

新入社員の早期離職防止

前述のように、オンボーディングは新入社員にスムーズに自社の組織へ合流してもらい、不安や悩みを解消するための取り組みです。その主要な目的は、早期離職の防止にあります。特に、新卒者に対しては実施が必須だといえるでしょう。

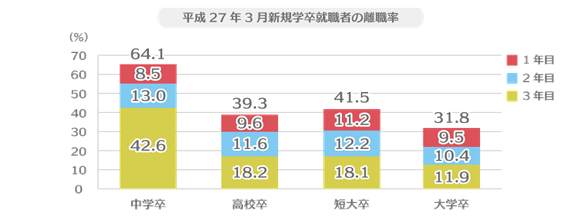

厚生労働省のデータによれば、新規学卒者の3年以内の離職率は大卒で3割超、高卒で4割近くとされており、この数値は過去数十年にわたって大きな変化がありません。

新卒者は社会人経験が少ないことから、「思っていたイメージと違っていた」「想像以上に負担が大きかった」といったギャップを感じやすく、中途採用以上に離職リスクが高いのです。

(参照:厚生労働省『新規学卒就職者の離職状況(平成27年3月卒業者の状況)』)

企業としては、採用した人材には早く戦力になってもらうとともに、長く勤めてもらうことも重要となります。そこで、オンボーディングによって新たに入社した一人ひとりの不安を解消し、早期離職を防ぐ必要があると考えられているのです。

新入社員の即戦力化

オンボーディングでは、新入社員に企業文化や社内ルール、業務に必要な知識の理解を促し、早期に戦力となってもらうことも目的としています。

新たに加入した社員は、社内特有のルールや人間関係、情報伝達の仕組みなどを理解するまで、なかなか思うような活躍が果たせません。

たとえ他社で十分な経験を積んできた中途採用の社員であっても、社内の細かなシステムを把握するまでは、即戦力としてのはたらきは難しいといえます。

こうした加入後のロスを軽減し、新しい環境下でも能力をスムーズに発揮できるようにサポートすることもオンボーディングの重要な目的です。

人材育成の環境の標準化

人材育成の手法として考えたときに、オンボーディングは「人事による体系的なプログラムを実行できる」ことも大きな特徴といえます。

一般的な新人研修の場合、細かなプロセスや教育内容は、ある程度トレーナーである上司や先輩社員に任されます。また、OJTの場合も、研修の内容は対象の部門やチームが決めることが一般的です。そのため、教育の内容や質は、配属先によってバラつきが生まれてしまう面もあります。

一方、オンボーディングは人事が体系的にプログラムを組み、新入社員に一斉に提供することが特徴です。そのため、配属先にかかわらず、全ての新入社員に安定した品質の教育機会を与え、人材育成のクオリティを標準化することも重要な狙いです。

オンボーディングの実施で得られる5つのメリット

オンボーディングを実施すると、企業には以下のようなメリットがもたらされる可能性があります。

・採用にかかる費用の削減

・社員のパフォーマンスの向上

・チーム力の向上

・社員のエンゲージメントの向上

・教育制度の充実

本項では、それぞれの詳細を解説します。

1.採用にかかる費用の削減

新たに人を雇用するということは、当然ながら採用費用がかかります。採用費用には、就職情報サイトに掲載するなどの広告費用以外に、入社案内の作成費用や採用担当者の人件費なども含まれます。

削減できる採用費用の例は次の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 社内でかかる費用 |

・人事・採用担当者の人件費 ・インターンシップにかかる費用 ・紹介社員へのインセンティブ |

| 社外でかかる費用 |

・求人サイトに掲載するための広告費 ・会社説明会などのイベント出展費用 ・会社案内、会社ホームページの作成費用 ・紹介会社への紹介手数料 |

オンボーディングによって離職率が下がれば、無駄な採用費用が削減され、全体としてのコストパフォーマンスが向上します。採用費用を育成費用に回せば、より有益かつ効果的な社内環境も構築できるでしょう。

2.新入社員のパフォーマンス向上

オンボーディングによって企業文化や社内のルール、さらに人間関係などに新入社員がスムーズになじめると、入社後間もない段階でも業務に集中できる環境が整います。その結果、新入社員のパフォーマンスが向上し、企業の利益にもつながる可能性があります。

3.チーム力の向上

多くの社員と接する機会をつくれるオンボーディングは、新入社員がチームに馴染むきっかけとなります。新入社員がチームに馴染むことにより、新入社員と既存社員それぞれ業務での円滑なコミュニケーションや連携が生まれ、チーム力や企業の業績の向上が期待できます。

一般的な新人研修は、人事・採用担当者や、配属先の教育担当者任せになってしまうケースが少なくありません。しかし、オンボーディングでは同じ部署の上司や同僚だけでなく、企業全体で新入社員をサポートすることになります。そのため、多くの社員と良好な人間関係を築けるのです。

新入社員と既存社員のそれぞれが組織の一員であることを自覚し、人間関係の良い職場になることで、業務の伝達や連携なども円滑に実施されるようになるでしょう。

4.社員のエンゲージメントの向上

オンボーディングは社員のエンゲージメントの向上につながる可能性があるため、企業や仕事に対して前向きな感情をもたらす効果が期待できます。

エンゲージメントとは、企業に対する愛着や思い入れのことです。つまり、「社員のエンゲージメントが高い」ということは、「自社への愛着度が高い」とも言い換えられるわけです。自社への愛着度が高くなると、離職を考える機会は少なくなると予想されます。

このように、社員のエンゲージメントを向上させて離職を防ぐには、社内コミュニケーションの活性化が欠かせません。そこで、社内の多くの人と関わることでコミュニケーションの機会を増やせる、オンボーディングが役立ちます。

なお、オンボーディングを実施するほかにも、社員のエンゲージメントの向上を図る方法は複数あります。詳しい内容は以下の記事で解説しているため、参考にしてください。

(参考:『従業員エンゲージメントとは|効果的な取り組みと事例・向上のメリットを解説』)

5.教育制度の充実

複数の部署をまたぐ上に、業務を担うためのレクチャー以外も実施されるオンボーディングは、企業全体の教育制度を充実させるきっかけにもなります。

従来の配属先で行う新人研修には、指導する社員によってレクチャーの内容やレベルに差が生じるという課題がありました。しかし、オンボーディングのプロセスを全社で統一して構築すれば、このような差がなくなり、どの部署に配属されても社内の教育レベルが統一できるようになります。

また、オンボーディングを実施する過程で、自社の人材育成施策を改善できる可能性もあります。オンボーディングには、メンター制度の適用や部署を超えた面談、そしてキャリア相談窓口など、幅広い施策が含まれることが一般的です。

そのため、「新入社員への業務のレクチャー」という枠を取り払い、既存社員にとっても育成の機会となり、教育制度のさらなる充実を目指せます。

オンボーディングの進め方

オンボーディングは、以下のような流れで進めることが基本です。

・目標を設定する

・プログラムを作成する

・プログラムの実施とフォローを行う

・実施後に見直し改善を図る

ここからは、順を追って詳しい内容を見ていきましょう。

目標を設定する

オンボーディングを行う際は、まず目標を設定することが大切です。これにより、オンボーディングに盛り込む必要のある内容が見えてきます。

目標を設定する際は、「社内のコミュニケーションを促せるか」「新入社員に、一定の知識やスキルを身に付けさせることができるか」などを重視しましょう。その上で一人ひとりに適した目標を設定できるよう、以下の記事も参考にしてください。

(参考:『MBO(目標管理)とは?メリットや導入手順をシートを交えて解説』)

プログラムを作成する

目標を設定したあとは、オンボーディングの具体的な内容を詰めた上で、実施するプログラムを作成します。

オンボーディングでは、入社から3カ月から半年、長ければ1年ほどの期間を目安に計画を立てることが一般的です。スケジュールの設定は、新入社員が業務を行う際に必須となるスキルや、サポートしたほうが良い内容などを踏まえて進めます。このとき、新入社員自身が確認しつつプログラムを実施できるよう、チェックリストも作成すると良いでしょう。

作成したプログラムとチェックリストは、全社で共有し、必要に応じて改善することが不可欠です。このような取り組みを行えば、自社の教育制度をより充実させることが可能となります。

プログラムの実施とフォローを行う

プログラムの作成を終えて準備が完了したら、オンボーディングを実施します。このとき、実際に新入社員に関わる社員だけでなく、企業全体でフォローすることが大切です。

当初の計画通りに進まないこともあるため、進捗管理を徹底した上で定期的にミーティングを行うなど、都度改善できるような体制も考えておきましょう。

実施後に見直し改善を図る

オンボーディングの実施後は、その結果を次に活かすため、振り返りと改善策の考案を行います。このようなプログラムの見直しは、人事・採用担当者や教育担当者だけでなく、配属先で一緒にはたらいている社員からも意見を聞いて進めましょう。

また、実際にオンボーディングを受けた新入社員の感想や意見を聞くこともポイントです。さまざまな社員から実施して良かった内容や問題点などを聞いた上で、改良を施す必要があります。

オンボーディングを実施するプロセスと具体的な施策

オンボーディングの具体的な取り組みは、以下の3つのプロセスに分けて考えましょう。

・入社前のプロセス

・入社後のプロセス

・継続して実施するオンボーディング

本項では、各プロセスでの具体的な施策の内容を解説します。

入社前のプロセス

企業によっては、入社前の段階からオンボーディングに取り組むケースもあります。この場合は、入社前の疑問や不安を払拭し、新入社員の入社意欲を高めることが主な目的です。そのため、具体的には以下のようなプログラムを実施します。

・会社見学

・先輩社員との懇談会

・社内報のシェア

入社前のオンボーディングでは、このようなプログラムを通じて自社への理解を深めてもらいつつ、既存社員と接する機会をつくることが基本です。また、社内報のシェアを行うという方法で新入社員と接点を持ち続けることも、自社の環境や風土になじみやすくする効果が期待できます。

入社後のプロセス

入社後のオンボーディングは、新入社員を職場にスムーズに慣れさせることが目的であるため、以下のようなプログラムが適しています。

・企業理念や社内ルールを学ぶ研修会

・ランチミーティング

・各部署・施設の見学会

上記のようなプログラムを実施すると、企業文化やルール、さらに自社が属する業界や携わる仕事などへの理解を深められます。

社員同士のコミュニケーションも活性化できることから、新入社員が職場になじみやすくなるでしょう。これに加えて、疑問があった際にすぐ解消できるように、新入社員専用の相談窓口を期間限定で設けておくことも有効です。

継続して実施するオンボーディング

オンボーディングの効果を確認するには、長期的な目線で新入社員を支え、一定の期間まで以下のようなプログラムを実施し続ける必要があります。

・1on1ミーティング

・メンター制度

・部署を越えた同期の交流会

定期的なミーティングやメンター制度は、新入社員をサポートする上で不可欠です。また、ある程度社内の風土に慣れてきたタイミングで、部署を越えた同期の交流会などを行うと、視野を広げるきっかけとなるでしょう。

このような、中途採用で入社した社員に対するオンボーディングのプログラム内容を考える際は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

(参考:『オンボーディング施策の最適解。中途採用者が直面する適応課題は、「早期戦力化」を視野に入れた体制づくりで解決』)

オンボーディングを成功させるポイント

オンボーディングを実施する際は、成功に導くための以下のポイントも事前に押さえておきたいところです。

・信頼関係の土台をつくる

・求める役割や期待していることを擦り合わせる

・教育に関する環境を整備する

・スモールステップ法を活用する

・メンター制度を導入する

・PDCAサイクルを回す

・上司・同僚とのコミュニケーションの場を設ける

ここからは、それぞれの詳細を見ていきましょう。

信頼関係の土台をつくる

まずは、新入社員とていねいにコミュニケーションを図り、確かな信頼関係を築く必要があります。そのためには、できるだけ情報を隠さず、新入社員が疑問・不安に思っているポイントを踏まえてオープンな姿勢を見せることが大切です。

特に現代では、インターネットを通じて個人でもさまざまな情報を取得できるようになっています。そのため、耳心地の良い情報だけでなく、仕事をする上で乗り越えなければならない課題などもきちんと伝え、透明性の高いコミュニケーションを心がけることがポイントです。

企業の姿勢や発言を信頼してもらえるようになれば、オンボーディングの効果が向上しやすくなるでしょう。

求める役割や期待していることを擦り合わせる

オンボーディングを行う際は、自社が求める役割や期待していることを新入社員に伝え、認識にずれが生じないようにする必要があります。このような新入社員が感じるギャップとしては、例えば以下のようなものが挙げられます。

・求人内容の待遇と実際の労働条件とのギャップ

・想定していた仕事内容と実際の業務とのギャップ

・求められる能力と現時点の実力とのギャップ

上記のようなギャップを埋めるには、あるいは定期的な面談を設けてサポートするなどの方法が有効です。このようなプログラムを積極的に取り入れ、入社前と入社後のギャップを埋めることで、新入社員の離職を防ぐ効果が期待できます。

教育に関する環境を整備する

社内の状況に合わせて、十分な教育体制を構築することも大切です。例えば、テレワークを導入している企業では、オンボーディングを実施するためにWeb会議システムやチャットツールの導入といった環境整備を行う必要があります。

また、新人研修の質を高めるためには、必要に応じてオンラインによる外部研修を積極的に利用することも効果的です。

スモールステップ法を活用する

「スモールステップ法」とは、目標を細かく設定しながら最終的な目標達成を目指す主要な教育手法の一つです。入社後間もない段階では、長期的な計画や難易度の高い目標を掲げられても、自身がどのように到達すれば良いのかを判断できません。

その結果、目標に対して受け身になり、思うように実力を伸ばしていけないというケースは多く見られます。スモールステップ法であれば、目標に対して自分なりの向き合い方を見つけられるため、社員の主体性を引き出すにはうってつけです。

さらに、目に見える成功体験を積み重ねてもらうことで、仕事に対するモチベーションも自然と向上していくでしょう。

メンター制度を導入する

「メンター制度」とは、1人の新入社員に対して、それほど年齢や階級が離れていない先輩社員がサポート役として関わる制度のことです。決まったメンターが1人に付くことにより、信頼関係が深まりやすくなり、早いタイミングで業務への不安や悩みを打ち明けてもらえる点がメリットです。

職場環境や業務に慣れやすくすることで早期離職が抑止され、成長スピードも速まるため、有効なオンボーディング施策の一つといえます。メンター制度については、以下の記事で詳しく解説されているため、参考にしてください。

(参考:『メンター制度とは?導入する目的やメリット・デメリットと流れを解説』)

PDCAサイクルを回す

オンボーディングを成功させるには、PDCAサイクルを回して効果検証と改善を重ねていくことも大切です。

例えば、新入社員一人ひとりに個別の目標を立ててもらい、1カ月後や1年後の明確な到達点を決めます。その上で、メンターや上司とともに達成度を確認し、必要に応じて一緒に改善点を見つけていくことで、成長のスピードがさらに高まります。

また、オンボーディングの施策そのものについても、人事で効果検証と改善を重ね、年単位でブラッシュアップしていくことが理想です。

上司・同僚とのコミュニケーションの場を設ける

新入社員の上司や同僚に協力を仰ぎ、コミュニケーションを積極的に取ってもらうことも、オンボーディングを実施する上で不可欠です。こうすることで、自社の企業文化や人間関係などに新入社員がなじみやすくなります。

さらに、上司が業務に関するフィードバックを行う機会も設けると、新入社員のモチベーションを高める効果が期待できるでしょう。

(参考:『オンボーディングの成功の秘訣は、「情報の定量化」と「現場への深い理解」にある』)

オンボーディングの2つの成功事例

自社でオンボーディングを実施する際は、他社の成功事例を踏まえておくと参考になります。以下では、2社の成功事例を紹介します。

・セルソース株式会社

・株式会社アドヴィックス

セルソース株式会社

セルソース株式会社は、再生医療を事業領域として、医療機関向けに細胞や血液などの加工受託サービスを提供している企業です。

同社は事業の成長とともに中途採用によって社員数を増やしていましたが、新入社員が早期離職する、あるいは能力を発揮できなくなるなどの問題を抱えていたといいます。

そこで全社的なオンボーディングプロセスの構築と実施に取り組んだ結果、自社に満足感を抱いている社員の割合が1年で20%ほど増加し、早期離職を防ぐことに成功しました。

同社のオンボーディングの主な目的は、「入社から約3カ月でセルソースの一員として大いに活躍してもらえる土台をつくること」です。

これに基づいて90日という期間を設定し、基本的な研修に加えて、社内の人間関係の構築につながるような食事会や会社の理解度を測る修了テストなどを実施しています。

このようなプログラムを通じて、新入社員は自分の言葉で「セルソースはどのような会社か」を語れるようになり、企業に貢献できる人材へと成長しているそうです。

(参考:『設立8年でプライム上場。入社後活躍の速度を上げ、早期離職の割合を抑えたセルソースのオンボーディング』)

株式会社アドヴィックス

自動車部品サプライヤーである株式会社アドヴィックスは、アイシン精機とデンソー、住友電工それぞれのブレーキ事業の開発・営業部門を統合し、設立された企業です。

設立当初は3社の出向社員が集まった組織ということもあり、人材育成方針が統一できておらず、新入社員の指導内容やレベルに差が生じるという問題が発生していました。

これを解消するために明確な目標を設定した上でオンボーディングを実施したところ、新入社員の期待達成度が90%に到達し、能力を発揮できる環境づくりに成功したそうです。

同社では、オンボーディングを実施するにあたり、まず「新人研修で達成を目指す目標」を設定しました。これを基に、上司・教育担当者・新入社員のそれぞれの役割を明確にした上で、どのような行動を期待するのかという点を明文化しています。

現在は、自ら進んで新人教育に対するアイディアを発案する社員も見られるようになり、新入社員と既存社員が良好な関係を築けるような環境を構築できています。

(参考:『オンボーディングの成功の秘訣は、「情報の定量化」と「現場への深い理解」にある』)

まとめ【オンボーディング資料無料ダウンロード】

オンボーディングは新入社員に自社の社風やルールを理解してもらい、できるだけ早く組織になじんでもらうことを目的としています。そうした点では、業務に慣れてもらうためのOJTよりも幅広い概念であり、ときには人間関係やキャリアの悩みなども払拭する必要があります。

研修項目も幅広いため、オンボーディングを実施する上では、社内の仕組みをしっかりと整えておくことが大切です。まずは、自社で実施するにあたって必要な要素を洗い出し、独自のオンボーディングを確立していきましょう。

早期離職を防ぐためのオンボーディング支援を整理したホワイトペーパーを、下記より無料でダウンロードいただけます。入社後3ヶ月以内に「誰が」「何をすべきか」を明確にまとめており、人事・採用担当者と配属先の連携・振り返りにもご活用いただけます。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

離職防止にも役立つ!入社後~6カ月以内にやるべきオンボーディングチェックリスト

資料をダウンロード