“あの人がいるから辞めない”関係性をつくる!横のつながり「ピアコーチング」で実現する離職防止

-

離職防止にピアコーチングが貢献する可能性。若手社員が今の会社にとどまろうと考える大きな要因にもつながる

-

ピアコーチングは「個と個の横のつながり」。構造化された手法に基づき、互いの内面を引き出すことが目的

-

ピアコーチングの効果は対象者のマインドセットによって大きく左右されるため、対象者のコーチャビリティの状態には注意を払うべき

社会人経験の浅い若手層にとっても転職が当たり前の選択肢となった昨今。若手の離職防止が大きな課題になっている企業も多いでしょう。その取り組みのヒントになり得るのが、近年注目度が高まる「ピアコーチング」です。

ピアコーチングとは、仲間や同僚など力関係に差のない“横のつながり(ピア)”で相互にコーチングを行うこと。企業への導入支援を手がける株式会社コ―チェットの櫻本氏は「横のつながりが深まることで、自身のスキルアップや市場価値向上以外にも会社に残る理由が生まれる」と話します。

個人と組織はピアコーチングによってどのように変化するのでしょうか。導入・実践のナレッジと合わせて聞きました。

「友だちを飲みに誘うのが怖い」と話す若者の心理

——なぜ今、ピアコーチングが注目されているのでしょうか。

櫻本氏:大きな背景に管理職層の疲弊があると考えています。

社会が急激に変化し、多様化するメンバーをマネジメントしなければならない時代となりました。かつてのようなトップダウンのやり方だとハラスメントになってしまうおそれもあり、マネジメントの難度が高まっていることは間違いありません。

こうした中、管理職には人材育成の役割も期待されていますが、多くの企業では管理職の数が不足しており、なかなか人材育成の優先順位を上げられない状況です。結果的に上司の負荷がさらに高まる負の循環となっており、これを食い止めるためにピアコーチングが注目されているのです。

——対象者である若手層の意識の変化も影響しているのでしょうか。

櫻本氏:はい。現在の若手層はさまざまな不安を抱えています。社会への不安、自身のキャリアへの不安、そして人に評価されることに対する不安も大きいようです。

こうした不安はコミュニケーションの在り方にも表れていて、私は現役大学生から「誰かと飲みに行くことはほとんどない。同じゼミの学生を飲みに誘うのは怖い」と聞いたことがあります。相手にちょっとでも嫌な思いをさせると、何を言われるかわからない怖さがある。だから自分から飲みに誘うことはないのだと。

同じようなことが企業組織でも起きているのではないでしょうか。上司は部下を傷つけたくないから関わりづらい、部下も上司の機嫌を損ねたくないから質問しづらい、同僚同士の関わりも希薄…。

ひと昔前なら同期入社の若手同士で自然につながりが生まれていましたが、今は意図的につながりづくりを支援し、関係性を築いていってもらうことが必要なのだと思います。

「あの人がいるから会社を辞めない」と思える関係性へ

——採用環境が厳しさを増す中で、人材の早期離職防止に課題感を持つ企業が増えています。ピアコーチングは、離職を防ぐオンボーディング施策としても有効なのでしょうか。

櫻本氏:ピアコーチングによって横のつながりが深まれば、若手も「自分はここで必要とされている」「この人たちと願いを共有できる」と思えるようになります。これが、今の会社にとどまろうと考える大きな要因になるはずです。

現代は個人が自己中心的になりやすい時代です。会社のために自己犠牲になる時代は終わり、自分自身のスキルアップや市場価値の向上を気にすることのほうが増えています。右肩上がりの時代は成長という価値だけで組織を満たせましたが、今では無条件で成長し続けられる組織などありません。

人間関係が希薄な状態だと、成果が出なくなったり、成長が鈍化したりしたときに、組織に居続ける意味がなくなってしまいます。そんな状況でもつながり続けるためには、互いに尊重し合える人間関係が欠かせません。

「あの人がいるから、私は会社を辞めない」「この人たちとだから、困難を乗り越えたい」。そう思ってもらえるようにすることが大切なのだと思います。

——オンボーディング施策としては従来「メンター制度」「ブラザー・シスター制度」「バディ制度」など、年次の近い若手従業員同士の横のつながりを重視する取り組みもあります。ピアコーチングは、こうした取り組みとは何が違うのでしょうか。

櫻本氏:メンターやブラザー・シスターは、基本的に上下の関係に基づいたものです。それに対してピアコーチングはあくまでも「個と個の横のつながり」。互いにコーチングし合って、互いの知恵を交換することが大きな違いです。

バディ制度は横のつながりをつくる意味で近しい部分もありますが、ピアコーチングは悩みを相談するだけでなく、構造化された手法に基づき、「承認」「問いかけ」「傾聴」といった技術を使いながら互いの内面を引き出すことを目的にしています。この点では大きな違いがあるでしょう。

若手同士の会話が弾む「ピアコーチング実践ノウハウ」

——ピアコーチングの実践にあたっては、どのようなプロセスが必要でしょうか。

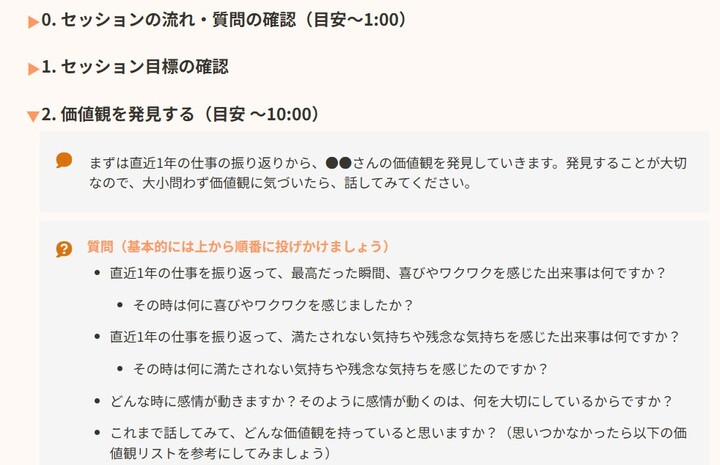

櫻本氏:私たちが運営する「PEER+」では、ピアコーチングを進めていくためのガイドラインをつくりました。冒頭のチェックインに始まり、その日の会話テーマに対応した質問リストを用意。それをシステムに表示させながら会話することで、ピアコーチングの流れを自然と実践できるようにしています。

(参考:仕事の振り返りから、価値観を発見する)

——実践テクニックの例を教えていただきたいです。

櫻本氏:チェックインでは、相手の状態を知るための会話をすることが多いですね。たとえば前回のセッションが2週間前だとしたら、「この2週間はどんな感じだった?」と時間軸を指定して聞くことで相手が話しやすくなります。また「最近、どんなことで感情が動いた?」と質問すれば、単なる事実の羅列ではなく、相手にとって意味のあることを具体的に聞けるでしょう。「GOOD&NEW」の形で、最近の良い出来事を聞くのもいいですね。

——会話のテーマ設定は?

櫻本氏:企業組織で導入する場合は、「日常業務で大変なこと」「将来のキャリア」「3カ月後に実現したいこと」など、あらかじめテーマを決めておいたほうがスムーズです。ある程度の枠を設けることで、自然に会話が弾むようになります。

——若手同士で「大変なこと」について話すと、ネガティブな方向性に進み、愚痴の言い合いになってしまうようなことはありませんか?

櫻本氏:それは起こり得ると思います。テーマ設定と会話内容のガイドを適切に行い、愚痴が続きそうになったら次のテーマに移れるように準備しておいたほうがいいでしょう。

とは言え、その場で愚痴り続けたい人もいると思います。話すことでストレスやモヤモヤが解消するなら、それはそれで意味があるのではないでしょうか。居酒屋トークのように、愚痴が飛び交う展開になったとしても、ある程度は容認するべきかもしれません。今はそうした会話さえなかなかできない時代ですから。

——ピアコーチングを運営していく上で気を付けるべきことはありますか?

櫻本氏:対象者のコーチャビリティ(建設的なフィードバックを受け入れ、実践する意欲と能力)の状態には注意を払うべきだと思います。コーチングの効果は、対象者のマインドセットによって大きく左右されるからです。

その意味では、最初はコーチャビリティの高い人を中心に、希望制で始めたほうがいいかもしれませんね。一気に全員で始めると、コーチャビリティの低い人に引きずられてしまうかもしれません。少しずつ文化を広げていけると良いと思います。

コーチャビリティが低い人には、「〜すべき」「いつもはこう」といった言葉が出るなど、こだわりの強さを感じさせる傾向があります。コーチングを受ける際には柔軟に自分を見つめ直す心理的なリソースが必要ですが、コーチャビリティが低い状態で無理に柔軟性を求めても対象者が消耗するだけ。業務の在り方を見直して自己効力感を高めるなど、対象者の心理的なリソースに余裕が生まれる状態を前提としてつくることも必要です。

取り組みを持続させるコツは、育成担当者や上司に依存しないこと

——ピアコーチングの取り組みを定着させ、持続的に効果を発揮していくためには何が必要でしょうか。

櫻本氏:取り組みを開始する際には、前述のように最初に構造をつくる必要があります。ただ、最終的には「自分たちにとって意味がある取り組み」だと体感してもらえなければ継続しません。どんな組み合わせが有効なのか、どのようなテーマで話し合うべきなのか。そんな気付きを組織単位で得ていくことが重要です。

大きな意義を感じてスタートした取り組みが徐々に形骸化し、現場の負担になってしまっているケースも目立ちます。最近では1on1にもそうした傾向が見られるのではないでしょうか。

だからこそ私たちは、育成担当者や上司に依存しない形でピアコーチングを行い、メンバー同士が喜びを感じながら成長し合える組織づくりに向けた支援を行っています。

資料提供:株式会社コ―チェット

おすすめ関連資料・記事

・【無料DL】離職防止にも役立つ!入社後~6カ月以内にやるべきオンボーディングチェックリスト

・【無料DL】若手社員受け入れ時に知っておくべき!若手の早期離職防止策

・仕事を辞める人の前兆とは?退職を考える5つの理由や対処方法について解説

・離職率が高くなる会社の特徴とは?基本的な原因と対策を解説

・早期離職が起こる理由とは|離職率の傾向や対策・改善事例を解説

取材後記

ピアコーチングを行う際の組み合わせは、目的に応じてさまざまなバリエーションが考えられるそうです。職場に安心感を持ってほしいなら「苦しみを理解し合える同質性の高い相手」、成長意欲を持ってほしいなら「刺激を得られる異質性の高い相手」といった形です。櫻本さん自身も「直接の評価関係ではない会社のメンバーとコーチングし合っている」と教えてくれました。若手層の離職防止に大きな効果が期待できるピアコーチングですが、管理職層や経営層に新たな気付きをもたらす可能性も秘めているのかもしれません。

企画・編集/海野奈央(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也

【対応者別】入社3か月以内に実施すべきオンボーディング施策の管理シート

資料をダウンロード