採用広報とは?7つの手法と成功させるためのポイントなどを解説

d's JOURNAL

編集部

従来の求人活動は、求人広告を打って求職者からの応募を受ける「待ち」の手法が主流となっていました。しかし、労働人口の減少にともなう売り手市場の長期化によって、待ちの姿勢だけでは他の企業との採用競争に勝てなくなる場面が増えています。

そこで、「攻め」の採用手法として新たに注目を集めているのが、企業が自ら情報発信を行う「採用広報」です。この記事では、採用広報の重要性や具体的な方法、成功させるためのポイントについて見ていきましょう。

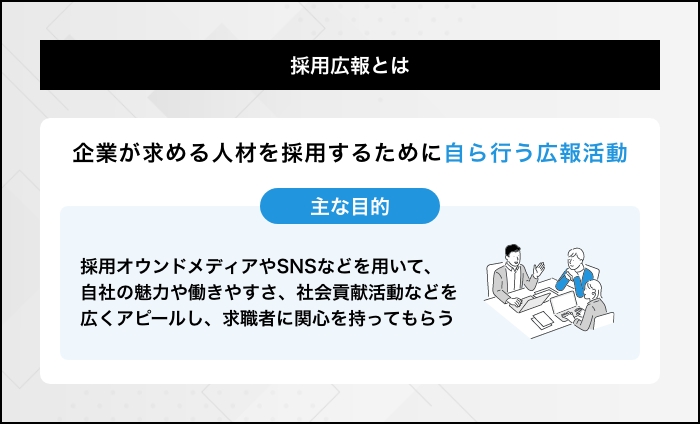

採用広報とは

一般的に「広報」とは、企業の情報を社内外へ発信し、周囲と良好な関係性を築く行為を指します。「採用広報」も基本的には同じ方向性の取り組みであり、企業の魅力や働きやすさなどを求職者にアピールすることを目的としています。

ここでは、採用広報の概要や実施の目的について見ていきましょう。

採用広報の概要

採用広報とは、企業が求める人材を採用するために自ら行う広報活動のことを指します。採用オウンドメディアやSNSなどを用いて、自社の魅力や働きやすさ、社会貢献活動などを広くアピールし、求職者に関心を持ってもらうのがおもな目的です。

採用広報では不特定多数の求職者に情報発信を行い、興味や関心を惹きつけ、自社と対象者との信頼関係を築いていきます。そして、そこから段階的に会社説明会などのイベント、選考エントリー、採用、入社へと進んでいってもらうのが基本的な流れです。

このように、基本のプロセスは顧客を対象とした商品・サービスのマーケティングと大きく変わりません。そのため、企業によっては「採用マーケティング」ということもあります。

採用広報を行う目的

採用広報を行う主要な目的は、「エントリー数の拡大」にあります。国内における現代の経営環境は、労働人口の減少にともなう深刻な人手不足が続いており、新規採用の難化が課題となっています。

こうした状況にあっては、求職者からの応募を受けるだけの「待ち」の求人手法では、企業もなかなか人を集めることができません。十分な母集団を形成するためには、積極的に自社の情報を発信し、転職潜在層にも認知を拡大する必要があるのです。

また、採用広報には、「採用におけるミスマッチの予防」という目的もあります。自社の業務内容や社内の雰囲気をオープンに伝えることで、求職者には自社の正しい情報が伝わるため、イメージと入社後の実情にギャップを感じるリスクが軽減されます。

経営理念や社風を理解した候補者からのエントリーが増えれば、母集団の質も自然と向上していくでしょう。このように、採用活動全体の効率性が高まることで、採用コストの低減にもつながります。

採用広報が注目される理由

現在の採用活動において、採用広報が注目を集めているのは、「人材確保の難しさ」が関係しているといえます。深刻な人手不足が続く日本では、企業同士の採用競争も激化しており、優秀な人材を複数の企業で取り合うというケースもめずらしくありません。

そのため、単に求人広告を打つだけの「待ちの採用」では競争優位性が確立されず、人材の確保に困ってしまう場面が増えているのです。そして、もう一つの理由としてあげられるのが、「転職潜在層の増加」です。

従来と比べると、現在は1つの会社に長く勤めあげるという価値観が必ずしも一般的ではなくなってきています。転職によってキャリアアップを図ったり、異業種にチャレンジして新たな経験を培ったりと、前向きな理由で退職するケースも増えています。

転職に対するイメージが変わってきたことで、かつてよりも転職潜在層の数が増えていることから、企業も中途採用に力を入れ始めているのが現状です。こうした背景により、採用広報を実行する重要性が高まっているといえるでしょう。

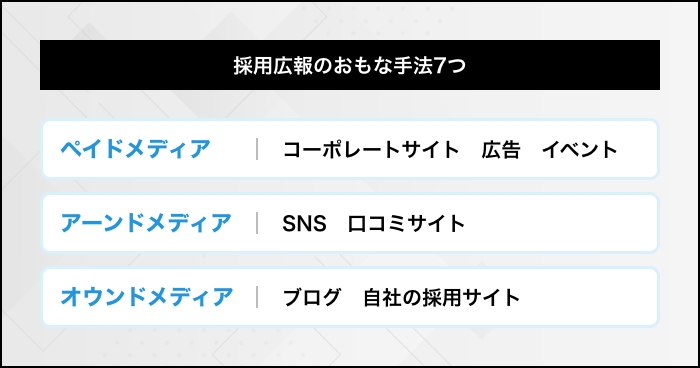

採用広報のおもな手法7つ

採用広報の手法には、おもに費用を払って認知を広げたり人材紹介を利用したりする「ペイドメディア」、SNSの運用などで認知を広げる「アーンドメディア」、自社でメディアの構築から運用までを行う「オウンドメディア」の3つがあります。ここでは、それぞれの具体的な手法について見ていきましょう。

①ブログ

採用ブログは、求職者を意識した自社発信のブログであり、自社の情報や採用にかかわる情報をコンスタントかつリアルタイムで紹介できるのが特徴です。おもな掲載テーマとしては、採用活動の取り組みや企業説明会・インターンシップといったイベントの実施レポートなどがあげられます。

これらの情報を積極的に発信することで、自社が人材採用に力を入れている様子が伝わり、エントリーへの動機づけを行いやすくなります。また、ブログは特に発信形式や構成が制限されないため、自由に自社の魅力を伝えられるのも特徴です。

たとえば、実際に働いている従業員の様子を掲載したり、キャリア形成の事例を紹介したりすることで、求職者に自社で働くイメージを持ってもらいやすくなります。このように、用途の幅が広いのが採用ブログの大きなメリットといえるでしょう。

②コーポレートサイト

コーポレートサイトとは、企業の基本的な情報が集約されたWebサイトのことです。一般的な企業ホームページとは違い、企業情報を提供することに目的が特化されているため、個別の商品・サービスに関する情報はあまり掲載されません。

コーポレートサイトでは、おもに企業のビジョンや経営理念、歴史、チームのあり方などが扱われ、読み手は投資家やパートナー企業などを想定しています。また、企業の基本情報やビジョンがまとめられていることから、求職者にとってもその会社を深く知る重要な情報源となり得ます。

コーポレートサイトを通じて、企業の信頼性や社会貢献の取り組み、業界での立ち位置などを知ってもらえるため、特に力を入れるべきポイントともいえるでしょう。

③自社の採用サイト

企業によっては、通常のホームページやコーポレートサイトとは別に、採用専門のWebサイトを運営するケースもあります。採用サイトは、求職者との関係づくりに特化しているのが大きな特徴です。

求人情報や自社の魅力を一方的に発信するだけでなく、求職者側からもアクションを起こせるように、Web上から直接エントリーできる応募フォームなども設置されます。また、掲載内容やスペースも柔軟に設定できるため、自社で働くことの魅力や経営理念、先輩従業員へのインタビュー記事など、幅広いコンテンツを掲載することが可能です。

一方、新たに採用サイトを立ち上げる場合は、「サイトの構築と運用には時間や費用がかかる」「効果が出るまでに一定の期間を要する」といった点に注意する必要があります。そのため、短期的な成果を目指すのではなく、自社の認知度を徐々に高め、中長期的に安定した採用力を確保したい場合に向いた手法といえます。

④SNS

SNSは代表的なアーンドメディアの一つです。そもそも、アーンドメディアは、有料広告を使わずにユーザーからの信頼や支持を獲得することを目的としており、採用広報においてはSNSとほぼ同義であるといっても差し支えありません。

SNSには、大きく分けて2つの特徴があります。1つめは「ユーザーによる拡散効果が期待できる」という点です。SNSは個人のユーザーが自由に情報発信を行えるため、ユニークなコンテンツや発信内容が目に留まれば、自然と不特定多数のユーザーに拡散してもらえる可能性があります。

そして、もう一つの特徴は「ユーザーと双方向のコミュニケーションを図れる」という点にあります。コメントやダイレクトメッセージといった方法で、求職者と直接的なコンタクトが取れるため、その場で質問や相談を受け付けることが可能なのです。

双方向でコミュニケーションを図れるSNSは、求職者との深い信頼関係を築くうえで有効な方法といえるでしょう。

⑤口コミサイト

ユーザーからの信頼を獲得するという点では、口コミサイトもアーンドメディアの一種に数えられます。就職活動や転職活動では、口コミサイトも重要な情報源として活用されます。

オウンドメディアのように企業が主体で発信するわけではないため、求職者からすれば客観性が担保されやすいと感じられる面があるのでしょう。そのため、口コミサイトの内容や評価についても、ある程度は気を配る必要があります。

⑥広告

採用広告の運用は、代表的なペイドメディアの一つです。古くから用いられてきた求人手法でもあり、紙媒体や公共交通機関、Webなどのさまざまな形式が活用されています。

オウンドメディアやアーンドメディアと比べると、すでに整備されたプラットフォームで広告を打ち出せるため、短期間で効果を期待しやすいのがメリットです。大手の求人広告(求人媒体)を用いれば、短期で多くの求職者に情報を届けられるため、母集団の獲得や認知の拡大を効率的に行えます。

一方、広告の掲載には場合によって高額な費用がかかるため、掲載範囲や運用期間は慎重に検討しなければなりません。

⑦イベント

企業説明会の開催や採用イベントへの出店も、広く用いられているペイドメディアの一つです。求人イベントでは、求職者と直接的にコミュニケーションを図れるのがメリットです。

担当者が質問を丁寧に受け付けたり、企業の魅力を直接語ったりすることで、その場でエントリーへの意欲を引き出せる可能性もあるのがイベントの強みといえます。また、そもそも採用イベントには、就職や転職への明確な意識を持った顕在層が集まりやすいものです。

そのため、エントリーや入社といった具体的なゴールに結びつく確率が高く、効率的な採用活動を行いやすいのも特徴です。

採用広報の具体的な進め方

採用広報に取り組む際には、手順に沿って精度の高い実施計画を立てることが大切です。ここでは、採用広報の進め方を6つのステップに分けて解説します。

採用広報の目的を明確にする

ブレのない計画を立てるためには、採用広報を行う目的を明確にしておく必要があります。実施にあたってさまざまな関係者が携わるため、メンバー全員で共通認識を持てなければ、効果的な広報を行うことはできません。

たとえば、「認知度の拡大」と「採用におけるミスマッチの減少」のどちらを重視するかによって、ふさわしい広報の手法や内容は大きく変わってきます。また、「短期で目標の人員を確保する」のと「中長期的に採用力を高める」のとでも、取り組みの方向性は大きく異なります。

そのため、まずは現状における採用課題をしっかりと分析し、採用広報を行う目的を丁寧に固めましょう。

採用したい人物像を決める

続いて、自社が採用したい人物像を定める必要があります。まずは、採用目的に沿って、おおまかな人物像を確認しましょう。

たとえば、十分な母集団形成を目的とするのであれば、自社のことを知らない求職者がおもな対象となります。一方で、採用のミスマッチ低減が目的の場合は、自社のことを知っている求職者も対象に含まれるため、アプローチの方法も少し異なります。

また、自社が求める人材について、実在する人物像のように具体的なキャラクターを描いて明確化することも大切です。このキャラクター像は「採用ペルソナ」と呼ばれており、年齢や性別、スキル、経験だけでなく希望の年収やキャリア形成、仕事への価値観、ワークライフバランスの要求といった細かな点まで設定するのが特徴です。

採用ペルソナを決めることで、チーム内での基準が明確になり、スムーズな採用・選考が行えるようになります。採用ペルソナについては、以下の記事で詳しく解説されているので参考にしてみてください。

(参考:『採用ペルソナとは?重要性や設定ノウハウ・具体例をまとめて紹介【シート付】 』)

発信する情報を整理する

続いて、採用広報で発信する情報を整理しましょう。具体的なコンテンツは運用しながら作成していくこととなりますが、おおまかな方向性は計画を立案する段階で固めておけるとスムーズです。

コンテンツの方向性についても、基本的には採用目的に立ち返って考えることが大切です。たとえば、エントリー数拡大を目指すのであれば、自社のことを知らない求職者へ認知を広げられるような内容が求められます。

それに対して、採用のミスマッチ低減を実現させたい場合は、経営理念やビジョン、社風、企業文化などを中心にアピールする必要があります。

採用広報の手法を決定する

続いて、採用目的や扱うコンテンツに沿って、適した採用広報の手法を選定していきます。基本的には、エントリー数拡大にはペイドメディアが、採用のミスマッチ低減や中長期的な採用力強化に対しては、オウンドメディアやアーンドメディアが有効とされています。

そのうえで、予算や目標の期間、チームの現状などを踏まえて自社にマッチした手法を見極めましょう。

KPIを設定する

採用広報の目的は、「認知度の向上」や「採用ミスマッチの回避」などであるため、そのままでは目標も定性的なものになってしまいがちです。そのため、採用広報を具体的な成果につなげるには、計画を立案する段階でKPIを設定することが大切となります。

まずは、採用活動全体におけるKPIを設定しましょう。これは、たとえば「応募者数」や「内定承諾率」「入社後の〇年以内定着率」といった指標が該当します。

その後、採用広報の個別の手法についてもKPIを設定するのがポイントです。具体的には「SNSのエンゲージメント」「採用サイトのPV数」「採用イベントの来場者数」などがあげられます。

効果検証を行い、改善に取り組む

計画が固まったら、実際に採用広報を実施していきます。このときには、運用のデータを正確に収集しておき、事前に設定したKPIに基づいて定期的に効果測定を行うことが大切です。

そのうえで、必要があれば施策の見直しを行いましょう。採用広報を一度で成功させるのは難しい面もあるため、PDCAサイクルを回しながら精度を高めていくことを前提に、無理のない計画を立てることが重要です。

採用広報を成功させるポイント

採用広報を行ううえでは、効果が出るためのポイントを的確におさえることが大切です。ここでは、取り組みの基本となるポイントを4つに分けて見ていきましょう。

一貫性を持たせた情報を発信する

採用広報で発信する情報には、矛盾が生じないように一貫性を持たせることが大切です。場合によっては、複数の採用メディアを用いるケースもありますが、それぞれの発信内容に一貫性を持たせることで、自社のメッセージが求職者に届きやすくなります。

また、発信する内容については、実際の現状と乖離しないように注意することも重要です。求職者に与える印象をよくするために、背伸びをした表現や誇張があれば、結局のところは採用後のミスマッチによって人材の定着率が低下してしまいます。

外部に向けたメッセージと社内の実情があまりにもかけ離れていれば、自社の従業員からの信用を失ってしまうことにもつながります。たとえば、業務内容や業種上の問題でリモートワークが実現しにくい状況であるにもかかわらず、外部向けには可能であると誤認させるようなメッセージを発信すれば、社内にも混乱を招いてしまうでしょう。

そのため、情報発信は何よりも正確性と誠実さを重視して行うことが大切です。

中長期的な目標を設定する

採用広報の計画を立てる際には、ある程度の中長期的な視点を持つことが大切です。比較的に短期で成果が得やすいペイドメディアであっても、広告を打ち出してから具体的な反応が得られるまでには、やはり一定の時間がかかってしまいます。

さらに、オウンドメディアの立ち上げやアーンドメディアの運用で成果を得るには、年単位の時間がかかるのが一般的です。そのため、短期での実施を前提にして計画を進めると、予算や人員の不足によって継続できなくなってしまう可能性もあります。

中長期的なプロジェクトになることが前提であると考えると、採用広報は人事だけで取り組むのではなく、経営層との連携を図りながら進めていくことが重要といえるでしょう。そして、「〇年度中にエントリー数を□%アップさせる」といった明確な目標をもとに、十分な予算と人員を確保することが大切です。

現場の従業員の意見も取り入れながら進める

効果的なコンテンツを作成するためには、人事部だけでなくさまざまな現場、世代の従業員にも協力をあおぐことが大切です。たとえば、仕事の魅力について発信するのであれば、現場で働くメンバーのリアルな声をインタビュー形式などで掲載するのが効果的です。

また、子育てをする女性従業員の働きやすさについてフォーカスするのであれば、実際に自社で働くワーキングマザーの様子を取材するのが近道となります。それ以外にも、新入社員が働く様子や、先輩従業員のキャリア形成など、広報に活用できる素材は社内のさまざまな箇所に眠っています。

そのため、まずはスムーズな協力が得られるように、採用広報の実施を全社的な取り組みとして扱ってもらうことが大切です。

トレンドを取り入れてわかりやすく伝える

デジタル技術の進歩により、広報の分野でもさまざまなアイデアが実現されるようになっています。たとえば、採用広報では従来よりも動画コンテンツを活用する機会が増えてきています。

オンラインによる採用活動も主流になっている現在では、画面越しに情報伝達を行う機会が増えているため、採用動画のニーズが高まっているのです。動画には、一度で多くの情報を伝えられるという強みがあり、上手に活用すれば写真やテキストだけで伝わらない社内の雰囲気をそのままアピールすることができます。

動画のプラットフォームも増えており、長めの尺を扱えるYouTubeなどの動画配信サイト、ショートムービーの配信に特化した「TikTok」など、さまざまな選択肢があります。さらに、アニメーションを取り入れて親近感を持たせたり、音声配信サービスを利用して視聴のハードルを下げたりするなどの工夫を凝らすことも可能です。

また、トレンドのアイデアとして、「インタラクティブ動画」が活用されるケースも増えています。インタラクティブ動画とは、動画内にクリックできる要素があり、視聴者が自ら選択することでシナリオが分岐していくという映像コンテンツです。

受動的に視聴するだけの動画とは異なり、主体的に情報に触れられるのが特徴であり、視聴者の興味や関心を惹きつけやすいというメリットがあります。

採用広報の5つの取り組み事例

採用広報の計画を立てる際には、すでに実施している企業の事例を参考にするのもおすすめです。ここでは、5つの企業の取り組み事例と、実際に得られた効果についてご紹介します。

株式会社ミラティブ:会社説明会資料のWeb公開

会社説明会用の資料を「採用候補者様への手紙」としてWeb上に公開。一般的にあまり開示されない給与などの情報も積極的に公開した結果、直接応募の増加につながっています。

また、採用広報のタイミングも工夫しており、総額35億円の資金調達の報告と共に、社長が採用情報についてもX(旧・Twitter)に投稿したことで注目を浴びました。その他にも、社員が自身のSNSでシェアしやすいようにコミュニケーションを取ったり、説明会で求職者の応募をサポートしたりと、社員を巻き込んだ採用を行っています。

株式会社ミラティブでは、社員全員がリクルーターとしての意識を持ち、応募者に対しオープンでフラットなコミュニケーションを取りながら採用につなげています。

(参考:『SNSで「採用候補者様への手紙」を公開した企業が目指す、理想の組織と採用のあり方ー株式会社ミラティブ 』)

株式会社メルカリ:オウンドメディア『メルカン』を運用

優秀な人材が次々と入社しており、採用業界で「人材のブラックホール」と呼ばれているメルカリ。会社が掲げる「世界観」に、一人ひとりに共感してもらったうえで、自分に何ができるかを考え、意識を高めてからの入社を促しているようです。

求人情報は出さず、人材紹介サービスやオウンドメディアの「メルカン」を使い、さまざまな職種の「メルカリではたらく人」の情報発信をすることで、求職者の目を引いています。採用ペルソナが何に価値を求め、どこに引かれるのかをしっかりと捉え、全社員で積極的に企業が目指す姿を伝える姿勢を持っていることも、メルカリの採用広報がうまくいっているポイントといえそうです。

(参考:『「読者は何を知りたいのか」を考え抜く。メルカリ採用ブランディングのメソッド 』)

LINE株式会社:社員による自発的な情報発信

「世界中の人と人、人と情報・サービスとの距離を縮めること」をミッションに、コミュニケーションアプリ「LINE」を展開するLINE株式会社。社員のアウトプット思考が高く、仕事に対する考え方や企画書の書き方といったノウハウを、noteなどのWebサービスを使って積極的に公開しているようです。

また、LINEでは自社でのリアルイベントを積極的に行っており、その内容を会社ブログにまとめ発信しています。イベントは開催してしまったらそれで終わりですが、このように記録を残しておくことで、イベントに参加できなかった人でも情報を取得することが可能となります。

(参考:『「毎日が文化祭状態」。事業創出が続くLINEを“採用”で支える人事のホンネとは 』)

株式会社ベーシック:社員のX(旧・Twitter)継続の仕組みづくり

株式会社ベーシックでは、情報の拡散性が高いTwitterに注目し、積極的・継続的に情報を発信しています。2019年4月から全社的な取り組みとして運用をスタートさせ、役員を含めた社員の約3分の1が個人アカウントを取得。

社員のフォロワー数を合算すると約6万人にも上ります。投稿内容や頻度には制限を設けず、個々が自由に発信しながらも、目的や得られた成果、メリットについては定期的に共有する時間を設定しているそうです。

社内の雰囲気や理念などを含めたカルチャーを発信することで、「知名度が上がり、会社名とサービス名がセットで認知されるようになった」「内定承諾率が大幅に改善した」「離職率が最高値の3分の1まで低下した」などの効果がありました。

(参考:『採用広報の決定版。社員のフォロワー数は合算6万人、内定承諾率と離職率を大幅改善するSNS活用法 』)

ピクスタ株式会社:自社を”盛らない”情報配信

ピクスタ株式会社は、2017年に広報と人事部が共同運営するオウンドメディア『ピクスタ+』を立ち上げました。話題になることを狙うのではなく、「正々堂々」「公明正大」の姿勢を重視。自社にマッチした応募者を増やせるよう、データで表せない「カルチャー」や「社員の想い」などを自然体で表現する記事づくりを意識しています。

毎週編集会議を開き、求職者のニーズを踏まえたコンテンツを企画する一方で、イベント情報などの時事ネタは素早く発信するよう心がけているそうです。そうした取り組みは、採用力の向上に寄与しています。

実際、応募者は『ピクスタ+』を読んだうえで面談に臨むことも多いため、「入社後のギャップがない」という声がよく聞かれるそうです。

(参考:『盛らずに、ありのままの自社を伝える。自律した個のつながりを生むピクスタの採用広報 』)

まとめ

企業間での採用競争が激化する現代では、求職者から興味を持ってもらうために、採用広報に力を入れることが特に重要とされています。採用広報には、十分な母集団を形成するとともに、採用時のミスマッチを回避するという目的もあります。

ミスマッチが予防されれば、人材の定着率も向上していくため、中長期的には組織全体の力を高めることにもつながるでしょう。そのうえで、採用広報にはさまざまな手法があるため、自社に合ったものを適切に選ぶことが大切です。

まずは、自社が抱えている採用課題を徹底的に分析し、採用広報を取り入れる目的やKPIを明確にしたうえで、どのような方法が適しているのかを丁寧に見極めましょう。

(制作協力/株式会社STSデジタル、編集/d’s JOURNAL編集部)

自社の魅力を効果的に整理するのに役立つ採用広報の『4P』ワークシート

資料をダウンロード