継続雇用制度とは?対象者や経過措置・法改正などをわかりやすく解説

労働者の希望に応じて、定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」。高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置の一環として、企業には「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置が求められています。継続雇用制度には勤務延長制度と再雇用制度があり、それぞれ対応が異なるため、注意が必要です。今回は、継続雇用制度の概要や対象者、実際に継続雇用制度を導入する際の流れなどをご紹介します。

継続雇用制度とは

継続雇用制度とは、雇用している労働者の希望に応じて、定年後も引き続き雇用する制度です。英語では、「continued employment system」と表現されます。継続雇用制度は、高年齢者の雇用確保を主な目的とした「高年齢者雇用安定法」において、後ほど紹介する「高年齢者雇用確保措置」の一つとして挙げられています。近年、「人口減少・少子高齢化による、労働人口の減少」や「年金の支給年齢引き上げによる、高年齢者の就労意欲の高まり」を背景に、注目されている制度です。継続雇用制度には、「勤務延長制度」と「再雇用制度」があります。それぞれの違いを下の表にまとめました。

(参考:『【弁護士監修】2020年最新版・高年齢者雇用安定法、いつまでに何を対応すべき?』)

勤務延長制度と再雇用制度の違い

| 勤務延長制度 | 再雇用制度 | |

|---|---|---|

| 制度の概要 |

定年年齢になっても、退職扱いせず、そのまま雇用し続ける制度 |

定年でいったん退職とし、再度雇用する制度 |

| 定年時の退職の有無 |

無 |

有 |

| 雇用形態や労働条件など |

基本的には変更されない(定年前の雇用形態・労働条件が維持される) |

変更されるのが一般的(定年前の雇用形態・労働条件が維持されないことも多い) |

| 退職金の支払い時期 |

雇用延長した期間の終了時に支払われる |

定年退職時に支払われる |

勤務延長制度と再雇用制度の特徴について、見ていきましょう。

勤務延長制度

勤務延長制度とは、労働者が定年年齢を迎えても、退職扱いにせず、そのまま雇用を延長する制度のこと。定年後も、雇用形態や労働条件、仕事内容などは、基本的に定年前と変わりません。そのため、健康面に不安を抱えていない高年齢者にとっては「金銭面」や「仕事のやりがい」など、メリットを感じやすい制度と言えるでしょう。定年時に退職扱いとならないため、退職金は雇用延長した期間の終了時に支払われます。

再雇用制度

再雇用制度とは、労働者が定年年齢を迎えた際、一度退職扱いにした後で、再度雇用する制度です。再雇用制度では、「正社員」を「契約社員」に、「週5日勤務」を「週3日勤務」に、「フルタイム」を「短時間労働」にといったように、雇用形態や労働条件、仕事内容などが変更になるのが一般的です。なお、主に契約社員として定年後に再雇用契約を結んだ労働者を「嘱託社員」と呼びます。

再雇用制度は、「定年延長制度や勤務延長制度よりは人件費を抑えられる」という企業側のメリットがあります。一方で、高年齢者にとっては、「労働時間が減るので体への負担が少ない」という健康面でのメリットと、「定年前よりも給料が下がる」という金銭面でのデメリットを併せ持つ制度であると言えるでしょう。定年を迎えた際に一度退職となるため、退職金制度がある会社であれば、退職金は定年時に支払われることが一般的です。

(参考:『【弁護士監修】定年後再雇用制度を整備・活用する際の注意点を徹底解説』『【弁護士監修】嘱託社員とは?契約する際におさえておきたい雇用のポイント』)

継続雇用制度の対象者は?定年後いつから?年齢の上限は?

継続雇用制度とは、「誰」を対象に、「何歳まで」雇用を延長するものなのでしょうか。継続雇用制度の対象者や年齢の上限などについてご紹介します。

対象は希望者全員

継続雇用制度は、定年後も継続勤務を希望する労働者全員を対象としています。労働者が継続雇用制度の利用を希望した際に、企業は原則としてそれを受け入れる必要があります。なお、平成25年3月31日までに労使協定に基準を設けている場合には、「経過措置」として対象者を限定できます。継続雇用制度の経過措置については、後ほど詳しくご紹介します。

無期雇用の場合

継続雇用制度を定めた「高年齢者雇用安定法」第9条は、「定年の定めをしている事業主」を対象に、継続雇用制度などの導入を義務付けています。一般的には、定年制度の対象となる労働者は「期間の定めのない労働者」(無期雇用契約で働く労働者も含む)であることが大半となるため、継続雇用制度の対象となるのは「主として期間の定めのない労働者」と言えます。なお、正社員に代表される「正規社員」を前提としているものの、パートのような「非正規社員」であっても無期雇用の実態がある場合には、継続雇用制度の対象にするべきと判断される場合があり、注意が必要です。

(参考:厚生労働省『高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)』)

有期雇用の場合

先述した通り、継続雇用制度は主として「期間の定めのない労働者」を対象としています。その点を考慮すると、契約期間の定めがある「有期雇用契約」の労働者は、継続雇用制度の対象にならないという見方もできるでしょう。

しかし、企業によっては有期雇用契約の労働者についても、「一定の年齢に達した日以降は契約を更新しない」旨を就業規則に定めている所もあります。こうした規定を設けている企業では、「有期労働契約であっても反復継続して契約を更新する」ことを前提としている場合が多いようです。実際に契約更新が何度も行われているようであれば、「期間の定めがない雇用」と見なされる可能性があります。その場合には、「期間の定めがない労働者」と同様の扱いとなるため、「65歳を下回る年齢に達した日以後は契約を更新しない」旨の規定は、高年齢者雇用安定法違反と判断される可能性があります。このようなリスクを避けるためには、自社の就業規則などを確認し、必要に応じて改定を検討することが望ましいでしょう。

(参考:厚生労働省『高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)』)

現行は65歳まで、2021年の改正法の施行により70歳までの引き上げが努力義務に

現行の高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の対象年齢を「65歳まで」としています。しかし、2020年に高年齢者雇用安定法が改正されたことに伴い、改正法が施行される2021年4月1日からは、継続雇用制度の対象年齢を「70歳まで」に引き上げることが、企業の「努力義務」となります。努力義務のため罰則の対象ではありません。自社の現状を踏まえて、継続雇用制度の対象年齢の引き上げが必要か否かを検討していくことが望ましいでしょう。

(参考:厚生労働省『70歳までの就業機会確保(改正高年齢者雇用安定法)(令和3年4月1日施行)』)

(参考:『【弁護士監修】2020年最新版・高年齢者雇用安定法、いつまでに何を対応すべき?』)

経過措置として、条件付きで対象者の基準を労使協定で適用できる

「継続雇用制度」には、年齢により対象者を限定できる「経過措置」があります。経過措置の対象となるのは、2013年3月31日までに、労使協定で「継続雇用制度の対象者を限定する基準」を定めていた企業に限られます。経過措置の対象年齢と労使協定で定める基準についてご紹介します。

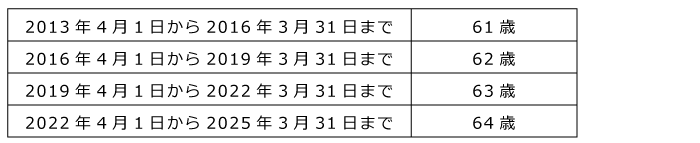

経過措置の対象年齢

対象年齢は3年ごとに1歳ずつ引き上げられており、2020年現在は「63歳以上の従業員」が対象です。なお、2025年3月31日には、経過措置の終了が予定されています。継続雇用制度の経過措置の対象年齢について、下の表にまとめました。

(参考:『【弁護士監修】2020年最新版・高年齢者雇用安定法、いつまでに何を対応すべき?』)

継続雇用制度の経過措置の対象年齢

| 対象期間 | 対象者 |

|---|---|

| 2013年4月1日~2016年3月31日 | 61歳以上の従業員 |

| 2016年4月1日~2019年3月31日 | 62歳以上の従業員 |

| 2019年4月1日~2022年3月31日 | 63歳以上の従業員 |

| 2022年4月1日~2025年3月31日 | 64歳以上の従業員 |

| 2025年4月1日 | 経過措置の撤廃 |

(参考:厚生労働省『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要【平成24年8月29日成立】』)

(参考:厚生労働省 東京労働局ハローワーク『高年齢者雇用安定法ガイドブック~高年齢者の雇用の安定のために~』)

労使協定で定める基準

継続雇用制度の対象者を限定するために労使協定で定める基準については、十分に協議していることを前提に、原則として労使が任意で決定できます。労働者の意欲や能力などを具体的に測る「具体性」と、必要とされる能力などが客観的に示され、当該可能性を予見することができる「客観性」を備えた基準を定めることが望ましいとされています。

他方で、労使の協議に基づき決まったものでも「事業主が恣意的に特定の労働者を排除しようとするなど、高年齢者雇用安定法の趣旨に反する基準」や「他の労働関連法規に反する基準」「公序良俗に反する基準」は無効とされる場合があります。

無効とされる可能性がある労使協定の例として、「会社が必要と認めた者に限る」「上司の推薦がある者に限る」といった基準がないに等しいものや、「男性のみ」「女性のみ」と性別を限定するものなどが挙げられるでしょう。

なお、継続雇用制度の対象者に関する基準は、就業規則に必ず記載しなければならない「退職」の事項に該当します。「継続雇用制度の対象者基準を労使協定に策定した」旨を就業規則に定めたら、変更後の就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。一方で、継続雇用制度の対象者の基準を定めた労使協定自体は、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

(参考:厚生労働省 東京労働局ハローワーク『高年齢者雇用安定法ガイドブック~高年齢者の雇用の安定のために~』)

(参考:厚生労働省『高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)』)

継続雇用制度の背景:2012年に高年齢者雇用安定法が改正

高年齢者雇用安定法は、「高年齢者の雇用の確保」「再就職の促進などによる高年齢者の職業の安定や福祉の増進」「経済・社会発展への寄与」を目的に、1971年に制定された法律です。2012年には法改正が行われ、2013年4月1日から改正法が施行されました。2012年の法改正のポイントは、以下の通りです。

| 改正内容 | 補足 |

|---|---|

| ①:継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 | 継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定で定めた基準により限定できる仕組みを廃止し、希望者全員を制度の対象化 |

| ②:継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 | 継続雇用制度の対象となる高年齢者を雇用する企業の範囲を、グループ企業まで拡大する仕組みの制定 |

| ③:義務違反の企業に対する公表規定の導入 | 高年齢者雇用確保措置義務に関する、勧告に従わなかった企業名を公表する規定の新設 |

| ④:高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定 | 事業主が対応すべき、高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の根拠の制定 |

(参考:厚生労働省『「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要』)

(参考:『【弁護士監修】2020年最新版・高年齢者雇用安定法、いつまでに何を対応すべき?』)

2012年の法改正において、「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」や「継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大」が決まったことにより、継続雇用制度にさらなる注目が集まり、多くの企業が同制度を導入しています。

全ての企業は高年齢者雇用確保措置の3つのうちいずれかを実施

現行の「高年齢者雇用安定法」では、定年を65歳未満に定めている事業主に対し、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保することを目的とした「高年齢者雇用確保措置」の実施を義務付けています。当分の間60歳以上の労働者が生じない企業であっても、定年が65歳未満の場合には対応が必要ですので、注意しましょう。

(参考:厚生労働省『高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)』)

高年齢者雇用安定法第9条では、定年を65歳未満としている企業がとるべき「高年齢者雇用確保措置」について、以下のように定めています。

高年齢者雇用安定法第9条

定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(「高年齢者雇用確保措置」)のいずれかを講じなければならない。

1.当該定年の引上げ(「定年の引上げ」)

2.継続雇用制度(雇用している高年齢者が希望する際、当該高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入(「継続雇用制度の導入」)

3.当該定年の定めの廃止(「定年の廃止」)

3つの高年齢者雇用確保措置の違いを、下の表にまとめました。

3つの高年齢者雇用確保措置の違い

| 定年の引き上げ | 継続雇用制度の導入 | 定年の廃止 | |

|---|---|---|---|

| 概要 |

「60歳から65歳へ」といったように、定年となる年齢を引き上げる |

定年後も、引き続き「65歳まで」雇用できるようにする |

定年自体を廃止する |

| 定年年齢 |

「65歳」まで引き上げる必要がある |

「60歳」定年が一般的で、定年後に継続雇用となる |

定年自体が廃止となるため、定年年齢の規定なし |

| 対象となる労働者 |

現に雇用している高年齢者全て |

希望者全員(経過措置により、対象者を限定できる) |

雇用している全ての労働者 |

| 契約期間 |

65歳までは「期間の定めがない」のが一般的 |

定年後は、「65歳まで」の雇用を前提としつつ、1年更新となることもある |

「期間の定めがない」のが一般的 |

| 労働時間 |

企業によって異なる |

「短時間勤務」や「週3日勤務」のように、労働時間が減ることもある |

企業によって異なる |

| 賃金・給与 |

企業や役職によって、異なる |

労働時間が減った場合、金額が下がることが多い |

企業や役職によって、異なる |

(参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構『65歳超雇用推進マニュアル~高齢者の戦力化のすすめ~』)

(参考:『定年延長70歳の時代、企業はどう対応するか。退職金や給与、役職定年…検討事項は多数』)

これらの高年齢者雇用確保措置は、いずれも「高年齢者に活躍してもらう」という点では共通していますが、「定年年齢」や「対象となる労働者」「契約期間」「労働条件」などさまざまな点が異なります。それぞれの違いを理解した上で、自社に合った高年齢者雇用確保措置を選択することが重要です。

①定年の引き上げ

定年の引き上げとは、定年となる年齢を「60歳から65歳へ」といったように引き延ばすこと。労働時間や給与制度などを変更するかどうかは企業の任意です。定年の引き上げは、現に雇用している高年齢者全てが対象となります。

②継続雇用制度の導入

継続雇用制度とは、労働者が希望すれば、定年後も引き続き雇用し続ける制度のこと。後ほどご紹介しますが、定年の引き上げと同様に「就業規則の変更」や「変更後の就業規則」の届け出が必要です。「定年の引き上げ」と比較されることも多いですが、「対象となる労働者」や「契約期間」「労働条件」など、さまざまな点が異なるため注意しましょう。

③定年の廃止

定年の廃止とは、文字通り、定年そのものを廃止すること。定年を廃止する際は、就業規則や賃金規定などから「定年に関する記述」や「定年を前提とする記述」を全て削除する必要があります。「定年の引き上げ」や「継続雇用制度の導入」と比べて、企業・労働者の双方にとっての影響が大きな措置であるため、定年の廃止は慎重に検討しましょう。

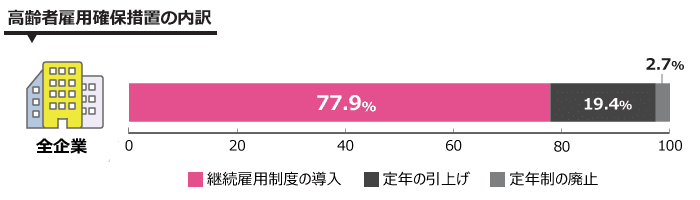

高年齢者雇用確保措置の実施状況

厚生労働省が2019年11月に発表した「高年齢者の雇用状況」によると、高年齢者雇用確保措置を実施している企業のうち、77.9%が再雇用制度など「継続雇用制度の導入」を行っています。「定年の引き上げ」が19.4%、「定年制の廃止」が2.7%にとどまっていることを考えると、企業の多くが継続雇用制度を導入していることがわかります。

(参考:厚生労働省『令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果』 P4(3)雇用確保措置の内訳より)

高年齢者雇用確保措置の詳細については、こちらの記事をご確認ください。

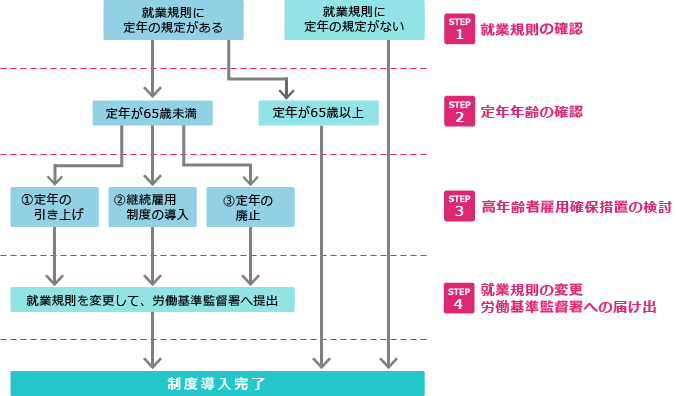

継続雇用制度を含む高年齢者雇用確保措置の流れ

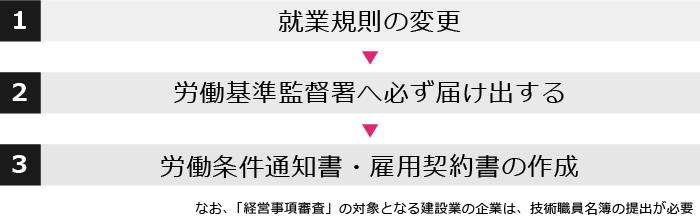

3つの「高年齢者雇用確保措置」の導入時の大まかな流れは、共通しています。継続雇用制度を含む「高年齢者雇用確保措置」の流れを、フローチャートとともに紹介します。

(参考:厚生労働省 東京労働局ハローワーク『高年齢者雇用安定法ガイドブック~高年齢者の雇用の安定のために~』p5)

ステップ①:就業規則の確認

「高年齢者雇用確保措置」を実施する際は、まず就業規則を確認します。定年に関する規定がもともとない場合、「高年齢者雇用確保措置」の対象とならないため、対応不要です。定年に関する規定があった場合は、次のステップに進みます。

ステップ②:定年年齢の確認

次に、「何歳になったら定年なのか」という定年年齢を確認します。定年年齢を65歳以上としている場合、「高年齢者雇用確保措置」の対象とはなりません。定年年齢が65歳未満の場合は、次のステップに進みます。

ステップ③:高年齢者雇用確保措置の検討

次に、「高年齢者雇用確保措置」の検討に移ります。「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」の3つから、自社に合ったものを選択しましょう。

ステップ④:就業規則の変更と労働基準監督署への届け出

導入する「高年齢者雇用確保措置」を決めたら、次に就業規則の「退職」に関連した事項を変更します。変更後の就業規則は、労働基準監督署に届け出ましょう。

継続雇用制度を導入。まずは就業規則の変更・届け出や契約書の作成

「高年齢者雇用確保措置」として継続雇用制度の導入を決めた際には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。具体的な手続きについて、厚生労働省東京労働局ハローワークが作成した『高年齢者雇用安定法ガイドブック』を基にご紹介します。

(参考:厚生労働省 東京労働局ハローワーク『高年齢者雇用安定法ガイドブック~高年齢者の雇用の安定のために~』)

①就業規則の変更

継続雇用制度を導入する際、まず必要となるのが就業規則の変更です。「希望者全員を65歳まで継続雇用する」場合と、「経過措置を利用する場合」とでは、就業規則の記載方法が異なります。それぞれの場合における就業規則の記載例について見ていきましょう。

ケース1:希望者全員を65歳まで継続雇用する場合

希望者全員を65歳まで継続雇用する場合には、以下のように就業規則に記載します。

第●条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。

ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については65歳まで継続雇用する。

(参考:厚生労働省 東京労働局ハローワーク『高年齢者雇用安定法ガイドブック~高年齢者の雇用の安定のために~』p15)

「定年年齢」と「何歳まで継続雇用か」について、就業規則に明記しましょう。

ケース2:経過措置を利用する場合

経過措置を利用する場合には、以下のように就業規則に記載します。

第●条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。

(1)引き続き勤務することを希望している者

(2)過去●年間の出勤率が▲▲%以上の者

(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと

(4)(※その他の条件があれば、記載)

2.前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

「労使協定で定める基準」や「経過措置の対象年齢」などを明記しましょう。

②労働基準監督署へ必ず届け出する

就業規則を変更したら、「就業規則変更届」「意見書」「就業規則の変更部分」の3点を労働基準監督署に届け出る必要があります。「就業規則変更届」とは、届け出る際の表紙となる書類です。「企業の名称」「企業の所在地」「企業代表者の職氏名」などを記載すれば、様式は自由となっています。「意見書」とは、労働者代表から意見を聴取した証明となる書類で、様式に決まりはありません。しかし、労働者の代表者に就業規則に対する意見を記載するとともに署名・捺印してもらう必要があります。「就業規則の変更部分」とは、就業規則変更した箇所が確認できる書類で、新旧の就業規則を比較できるものであれば、様式は自由です。

「就業規則変更届」「意見書」「就業規則の変更部分」の3点のテンプレートは、こちらからダウンロードできます。

継続雇用制度の導入にあたり、「再雇用規定」や「嘱託社員就業規則」などを新たに作成した際は、そちらも併せて届け出ましょう。なお、継続雇用制度の導入にあたり、労使で締結する「労使協定書」については届け出が不要です。

(参考:厚生労働省 東京労働局ハローワーク『高年齢者雇用安定法ガイドブック~高年齢者の雇用の安定のために~』p16)

(参考:『【社労士監修・サンプル付】就業規則の変更&新規制定時、押さえておきたい基礎知識』)

③労働条件通知書・雇用契約書の作成

継続雇用制度の導入により、雇用形態や労働条件などが変更になった場合には、「労働条件通知書」と「雇用契約書」を作成する必要があります。「労働条件通知書」とは、企業と労働者が労働契約を結ぶ際に交付が義務付けられている、契約期間や就業場所、就業時間や給与といった労働条件を示した書面のこと。一方「雇用契約書」とは、企業と労働者の間で雇用契約の内容について合意がなされたことを証明する書類です。2つを兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」の作成も認められています。労働者とのトラブルを避けるために、労働条件通知書と雇用契約書には定年後の雇用形態や労働条件などを正確に記載しましょう。

(参考:『【弁護士監修】嘱託社員とは?契約する際におさえておきたい雇用のポイント』『【記入例・雛型付】労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方をサクッと解説』『【弁護士監修・雛型付】雇用契約書を簡単作成!各項目の書き方と困ったときの対処法』)

④技術職員名簿の提出

国土交通省が主管する「経営事項審査」の対象となる建設業の企業が継続雇用制度を導入する場合、さらなる対応が必要です。経営事項審査を受ける際、通常は技術職員の氏名や有資格コードを記した「技術職員名簿」を提出しますが、技術職員名簿には原則として「期間の定めがない」労働者しか記載できません。継続雇用制度を利用する労働者が技術職員であった場合には、別途「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」を提出する必要があるため、注意しましょう。

(参考:国土交通省『経営事項審査及び総合評定値の請求について』『【再周知】経営事項審査の提出書類の変更点について』)

継続雇用制度で賃金は下がる?退職金、残業代は?

継続雇用制度の導入により、「賃金」や「退職金」「残業代」は下がるのでしょうか。継続雇用制度に伴う「賃金」「退職金」「残業代」の変化についてご紹介します。

賃金

賃金が下がるかどうかは、「勤務延長制度」と「再雇用制度」のどちらを選択するかで異なります。勤務延長制度の場合、雇用形態や労働条件が基本的には変更されないため、賃金も定年前の水準が維持されます。一方、再雇用制度の場合には、再雇用にあたり雇用形態や労働条件が変更になることが多いため、賃金が下がるのが一般的です。

退職金

既に述べた通り、勤務延長制度であれば雇用延長した期間の終了時に、再雇用制度であれば定年時に退職金の支払いが発生します。勤務延長制度の場合、定年時に退職扱いとならないため、退職金の算定期間に定年後の期間も含まれます。一方、再雇用制度の場合、定年時に一度退職するため、退職金の算定期間に定年後の期間は含まれません。具体的な退職金額は各社の退職金制度によって異なりますが、勤務延長制度と再雇用制度を比較すると、再雇用制度の方が退職金の金額が少なくなる傾向にあると考えられます。

なお、企業によっては再雇用期間の終了時にも退職金を支払う所もあります。そうした企業では、再雇用期間終了時に支払う退職金の算定期間は「再雇用後の勤続期間のみ」とするのが一般的です。退職金の算定基準の一つに「退職時の賃金」があるため、再雇用制度により賃金が減るのが一般的であることを踏まえると、再雇用期間終了時に支払う退職金の金額は低く抑えられると考えられます。

残業代

継続雇用制度を利用する労働者に、所定の手続きを経て残業をお願いしても問題とはなりません。実際に残業してもらった場合、企業は残業代(残業手当)を支払う必要があります。残業手当の算出方法は、以下の通りです。

残業手当の算出方法

残業手当=1時間当たりの賃金額×残業支給の対象となる時間数×割増賃金率

残業手当の算定基準に「1時間当たりの賃金額」や「残業支給の対象となる時間数」が含まれるため、労働条件の変更が一般的な再雇用制度の場合、残業手当の支給額は下がる可能性があります。一方、勤務延長制度の場合、労働条件は基本的に変更されないため、定年前と同水準の残業手当が支払われるのが一般的です。

「賃金」や「退職金」「残業代」は、いずれも高年齢者の生活に直結します。労働者とのトラブルを避けるため、労働条件通知書や雇用契約書に、金額の「算定基準」や「算定期間」などを明記しましょう。

(参考:『【社労士監修】残業手当の正しい計算方法とは?企業が注意したいポイントを簡単に解説』『【弁護士監修】定年後再雇用制度を整備・活用する際の注意点を徹底解説』)

継続雇用制度を導入した場合の社会保険、税の扱い

継続雇用制度を導入した場合の社会保険、税の扱いについて、勤務延長制度と再雇用制度に分けて紹介します。

勤務延長制度の場合

勤務延長制度は、「定年時に退職扱いとならない」「雇用形態や労働条件が、基本的に定年前と変わらない」という特徴のある制度です。定年を迎えた際にいったん退職とならず、給与水準も変更がないことから、社会保険・税は定年前の金額が維持されます。勤務延長制度の利用を予定している労働者から問い合わせがあった際には、「社会保険・税の扱いは変わらない」と回答するとよいでしょう。

再雇用制度の場合

再雇用制度には、「定年時に退職扱いとなる」「定年後は、雇用形態や労働条件が見直されることが多い」という特徴があります。定年を迎えた際にいったん雇用が終了し、給与水準も変わるため、社会保険料は再雇用後に変更されるのが一般的です。なお、通常は賃金が大幅に減少したとしても、3カ月間は以前の給与水準に基づいた社会保険料を支払う必要があります。

しかし、定年退職の翌日に再雇用する場合に限り、「同日得喪」と呼ばれる手続きを行うことで、賃金が下がった月から社会保険料を下げることができます。税金に関しては、住民税は昨年の所得(再雇用の場合、退職する前の所得)に応じて決まるため、定年後再雇用された年に、多額の住民税が課せられる可能性があります。再雇用制度を利用する労働者には、「社会保険については、会社が同日得喪の手続きを行う」「再雇用された年の住民税は、定年前の給与水準に基づき決まる」といったことを、事前に説明しておくとよいでしょう。

こういう場合は法律違反になる?

「社内には定年年齢に達する従業員がいないが、高年齢者雇用確保措置を実施する必要はあるのか」「従業員が継続雇用を拒否した場合、どうしたらよいのか」など、対応に悩む場面もあるでしょう。法律違反となるかどうか、ケースごとにご紹介します。

会社に定年に達する人がほとんどいないため、高年齢者雇用確保措置をしなかった場合

創業してから日が浅い場合や従業員の平均年齢が低い場合など、「社内に定年年齢に達する人がほとんどいない」企業もあるでしょう。「まだ誰も定年を迎えないのだから、すぐに高年齢者雇用確保措置を実施する必要はないのでは」と考える人事担当者もいるかもしれません。

しかし、高年齢者雇用確保措置は「定年を65歳未満」と定めている事業主を対象とした制度のため、定年に達する従業員がほとんどいない企業であっても、高年齢者雇用確保措置を実施する必要があります。高年齢者雇用確保措置を行わなかった場合、高年齢者雇用安定法に違反します。法律違反となると、「指導」や「助言」「勧告」「社名の公表」の順に処分が行われる可能性があるため、注意しましょう。

(参考:厚生労働省『高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)』)

(参考:『【弁護士監修】2020年最新版・高年齢者雇用安定法、いつまでに何を対応すべき?』)

従業員側が継続雇用を拒否した場合

定年後の雇用形態や労働条件などで折り合いがつかず、「従業員が継続雇用を拒否する」こともあるでしょう。高年齢者雇用安定法が企業に求めているのは、あくまで継続雇用制度をはじめとする高年齢者雇用確保措置の実施です。定年を迎えた労働者の希望する労働条件での雇用を義務付けていないため、合意が得られず従業員側が継続雇用を拒否したからといって、法律違反とはなりません。ただし、定年後の雇用形態や労働条件などの内容を不当に悪化する対応は認められないため、注意しましょう。

(参考:厚生労働省『高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)』)

今まで働いてきた従業員が定年後も継続雇用するにあたり、有給をリセットした場合

定年後も従業員を継続雇用する際、「有給休暇をリセットできるのか」といった対応に苦慮する人事担当者もいるでしょう。有給休暇について、労働基準法第39条には以下の通り規定されています。

労働基準法第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

勤務延長制度の場合、定年時に退職扱いとならず、継続勤務していると見なされるため、有給休暇は維持されます。また、旧労働省が発表した『』では、「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」であり、「実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する」旨が示されています。

さらに、この文書の中では、継続勤務に該当する例として「定年退職による退職者を引き続き嘱託などとして再採用している場合」が紹介されているため、有給休暇の付与日数は継続すると考えられます。なお、同文書によると、「退職と再雇用との間に相当期間があり、客観的に労働関係が途切れていると認められる場合」は継続勤務に該当しない扱いとされています。

定年退職から再雇用まで期間が空いていた場合を除いては、継続雇用制度の利用にあたり有給をリセットすることは労働基準法違反に該当するため、注意しましょう。

(参考:旧労働省『昭和63年3月14日基発第150号』)

継続雇用制度のメリット・デメリット

「勤務延長制度」と「再雇用制度」には、「知識・スキルが豊富な高齢の労働者に、引き続き勤務してもらえる」という共通のメリットがあります。その一方で2つの制度は特徴が異なるため、それぞれ特有のメリット・デメリットも存在します。継続雇用制度を導入することで生まれる企業にとってのメリット・デメリットを、勤務延長制度と再雇用制度に分けて見ていきましょう。

勤務延長制度のメリット・デメリット

勤務延長制度と定年延長は、「もともとの定年で退職扱いとせず、その後も数年間勤務を続けることができる」という点では類似した制度です。一方で、定年延長では全ての従業員を対象にしなければならないのに対し、勤務延長制度では経過措置により対象を限定できます。勤務延長制度では、専門的な知識やスキルが求められる業務を行う労働者にのみ、これまでと変わらない条件で働き続けてもらえるという点が、企業にとっては勤務延長制度の最大のメリットと言えるでしょう。労働者にとっては「業務内容が変わらないため、仕事にやりがいを持ち続けられる」「定年前と同水準の給料を、定年後も受け取れる」といったメリットがあります。

勤務延長制度のデメリットは、再雇用制度との違いに関係しています。勤務延長制度では、基本的に雇用形態や労働条件の見直しは行われず、定年前の給与水準が維持されます。労働者にとっては給与面でのメリットが大きな制度である半面、企業にとっては人件費の面でのデメリットが大きな制度と言えるでしょう。

再雇用制度のメリット・デメリット

再雇用制度では、勤務延長制度とは異なり、雇用形態や労働条件の見直しが行われるのが一般的です。そのため企業にとっては、高年齢の労働者の給与水準を抑えられるというメリットがあります。一方、労働者は、「労働時間が減るため、無理なく働ける」「仕事と通院を両立しやすい」といったメリットを感じるでしょう。

一方で、雇用形態や労働条件の見直しは、労働者にとっては「高年齢者の賃金が下がる」「定年前までは管理職だったが、再雇用後は役職のない嘱託社員として働く」などは、マイナス面での変化となります。そうした変化により、「高年齢の労働者のモチベーション低下」や「人間関係のトラブルによる生産性の低下」などの問題が引き起こされる可能性があります。企業にとっては、継続雇用制度よりも、こうした問題が起こりやすいという点が再雇用制度のデメリットと言えるでしょう。

継続雇用制度に伴う助成金・給付金

継続雇用制度の導入に伴い、企業は「助成金」を、労働者は「給付金」を国に申請できます。継続雇用制度に伴う助成金・給付金についてご紹介します。

企業向け:「65歳超雇用推進助成金」

「65歳超雇用推進助成金」とは、高年齢者が年齢に関係なく働くことができる「生涯現役社会」の実現を目指して創設された助成金です。65歳超雇用推進助成金には、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースがあり、所定の要件を満たした場合に助成金を受給できます。

| 65歳超継続雇用促進コース | 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者無期雇用転換コース | |

|---|---|---|---|

| 概要 |

「65歳以上への定年引き上げ」「定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度」のいずれかを導入した事業主に対して助成を行う(支給は1回限り) |

高年齢者向けの「雇用管理制度の整備等に係る措置」を実施した事業主に、一部費用の助成を行う(実施期間:1年以内) |

「50歳以上かつ定年年齢未満」の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた事業主に助成を行う |

| 主な要件の概要 |

●制度を規定した際に経費を要した事業主であること ●制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること ●高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと ●1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること ●高年齢者雇用推進員の選任、および職業能力の開発・向上のための教育訓練や施設・方法の改善、健康管理、安全衛生の配慮など、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること |

●「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること ●上記の計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、実施状況や運用状況を明らかにする書類を整備していること ●高年齢者雇用安定法第8条、または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと ●60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により、雇用管理整備計画の終了から6カ月以上継続雇用されている者が1人以上いること |

●「無期雇用転換計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること ●有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則、その他これに準ずるものに規定していること ●上記の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換していること ●上記の無期雇用転換計画により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、賃金を支給すること ●高年齢者雇用安定法第8条、または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと |

| 支給額 |

●「行った措置の種類」(「定年を何歳まで引き上げたか」「引き上げ幅(+何歳分か)」「60歳以上の被保険者数」)によって、金額が細分化されている ●「希望者全員を対象とする66~69歳までの継続雇用制度の導入」の場合、5万円~80万円 |

<中小企業> <中小企業以外> ※いずれの場合も、初回の支給対象経費は50万円とみなす。2回目以降は50万程度を上限とする経費の実費が支給対象となる |

<中小企業> <中小企業以外> |

| 申請期間 |

定年引き上げなどの措置を実施後、2カ月以内に申請 |

<計画開始前> <計画終了後> |

<計画開始前> <無期雇用に転換後> |

(参考:厚生労働省『65歳超雇用推進助成金』『「65歳超雇用推進助成金」のご案内』)

主な要件や支給額、申請期間などはコースによって異なりますが、いずれも申請は「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」に対して行います。「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」の場合、計画開始前と終了後の2回にわたり申請が必要となりますので、注意しましょう。

労働者向け:「高年齢雇用継続給付」

継続雇用制度に関連した給付金には、「高年齢雇用継続給付」があります。高年齢雇用継続給付とは、定年後の賃金が定年前の75%未満となった労働者に対して支給される給付金です。「高年齢者の就業意欲の維持・喚起」や「65歳までの雇用継続の援助・促進」を目的としています。支給を受けるのは労働者ですが、申請手続きは事業主が行います。高年齢雇用継続給付には、60歳以降も継続的に雇用されている労働者を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」と、60歳以降に再就職した労働者を対象とした「高年齢再就職給付金」があります。継続雇用制度により雇用されている労働者は、「高年齢雇用継続基本給付金」の対象となります。支給期間は、労働者が「60歳に到達した月」から「65歳に達する月」までです。詳細な受給要件や支給額などについては、厚生労働省のホームページで確認できます。

(参考:厚生労働省『高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて 被保険者・事業主のみなさんへ』)

継続雇用制度を導入すれば、助成金・補助金の面でも企業・労働者の双方にメリットがあります。「人件費がネックとなり、継続雇用制度を導入できていない」という企業や、「給与が下がるのが心配で、継続雇用制度の利用をためらっている」という労働者は、助成金・補助金の活用を検討するとよいでしょう。

まとめ

継続雇用制度は、経過措置を利用する場合を除いて、希望者全員を引き続き雇用する必要がある制度です。また、継続雇用制度には、「勤務延長制度」と「再雇用制度」があり、それぞれの「特徴」や「社会保険・税の扱い」「メリット・デメリット」などが異なります。「勤務延長制度と再雇用制度のどちらが、自社にマッチするか」などを総合的に判断した上で、「高年齢者雇用安定法」で定められた「高年齢者雇用確保措置」の一つとして、継続雇用制度を導入してみてはいかがでしょうか。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/弁護士 藥師寺正典、編集/d’s JOURNAL編集部)

労働条件通知書 兼 雇用契約書テンプレート【Word版】

資料をダウンロード