人事評価シートとは?項目や書き方の例を紹介【無料テンプレ付】

d’s JOURNAL編集部

「人事評価シート」は、人事評価の効率化を図るために役立つツールです。このシートを作成するにあたって、「職種別に、どのような評価項目を設定すればよいのか」「部下へのフィードバック例をどのように提示したらよいのか」などを知りたい人事・採用担当者もいらっしゃるでしょう。

この記事では、人事評価シートを作成する目的や評価項目、記載例などを紹介します。下記からテンプレートも無料ダウンロードできますので、ぜひ活用してください。

人事評価シートとは?

人事評価シートとは、社員の職務能力や成果、今後の目標などをまとめて記載した表のことです。このシートを作成しておけば、社員を評価する際の基準や項目が一目でわかるため、人事評価をスムーズに進められます。

実際に人事評価シートを作成する場合は、基準や項目を適切に設定できるよう、人事評価の意味や目的なども押さえておきましょう。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

(参考:『人事評価とは?意味や目的、課題と対応策を解説』)

人事評価シートを作成する目的

人事評価シートを導入する目的としては、次の4つが挙げられます。

1.人事評価の公平性を保つ

2.社員の成長を促進する

3.社員のモチベーションの向上を図る

4.会社の組織文化の形成を目指す

以下で、詳しい内容を見ていきましょう。

人事評価の公平性を保つ

人事評価シートを作成する最大の目的は、社員を公平に評価できる基準やルールをつくることです。

そのためには、誰がみても同じように判断できる評価基準や評価項目を記載する必要があります。このようにして社内の認識が統一されると、評価にばらつきが出にくくなり、昇給や昇格を公平に判断できるようになります。

また、評価の透明性が高まれば、社員の不満や「不公平だ」という気持ちが減り、結果的に離職の防止につながるでしょう。

社員の成長を促進する

社員自身に現状の目標達成度や改善点などを見つめ直す機会を提供し、今後の成長を促すことも、人事評価シートを作成する目的の一つです。

人事評価シートで明確な基準が示されると、社員は優先的に身に付けると良い能力や不足している経験などを把握できます。これにより、「この能力を伸ばしていこう」「こうした取り組みを実践していこう」という目標を自ら設定し、自主的な行動を始められるようになります。

社員の成長もおのずと促進されるため、業務効率が上がり、結果として業績の向上が期待できるでしょう。

社員のモチベーションの向上を図る

明確な評価基準を把握できる人事評価シートは、社員のモチベーションを向上させることにも役立ちます。

特に、昇給や昇格を目指しているものの、何を行えば良いのかを把握できていない社員には効果的です。人事評価シートにキャリアアップの具体的な道筋が示されていれば、それに沿って努力する社員が増える可能性があります。

会社の組織文化の形成を目指す

人事評価シートは、「会社が何を目標としているのか」「会社は社員に何を期待しているのか」を社員に伝える役割も担っています。企業理念に沿った組織文化の形成を目指すには、このような会社の考えを社員に浸透させることが不可欠です。

例えば、人事評価の項目に「上司や同僚とコミュニケーションを取りながら、業務を進められたか」という内容があったとします。この場合、社員は「社員同士のコミュニケーションを重視する会社なのだろう」と推察できます。

結果として、高い評価を得るために、業務上の会話の頻度を高めようとするはずです。こうして社員一人ひとりの会社に対する理解度が深まれば、組織文化を形成する際の助けとなるでしょう。

人事評価シートの評価基準

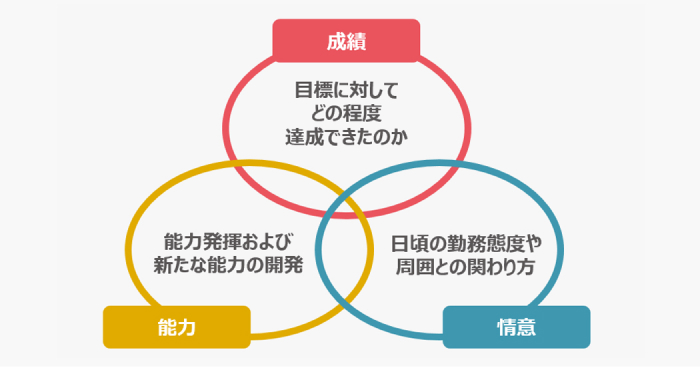

人事評価シートに記載する項目は、自社の評価基準に基づいて考案します。この評価基準は、社員の昇給・昇格を適正に判断できるよう、以下の3つの観点を持って構築しなければなりません。

1.成績による評価

2.能力による評価

3.情意による評価

本項では、それぞれの評価軸を決める際に取り入れたい要素を紹介します。

また実際に評価項目を設定する際は、人事評価と密接な関係にある「人事考課」の知識も押さえておくと役立つため、以下の記事も参考にしてください。

(参考:『人事考課とは?メリット・デメリットと導入のためのポイントを解説』)

成績による評価

「成績による評価」では、一定期間の業務での目標達成度や成果、業績に基づいて判断するための項目を設定します。

具体的には、「業務目標達成度」と「課題目標達成度」を用いることが主流です。業務目標達成度とは、期首に設定した業務目標の達成度を示す指標のことです。

例としては、「売上目標100万円に対し、いくら売り上げたか」「リテンション率10%改善という目標に対し、実際に何%改善できたか」などの項目が挙げられます。

一方で、課題目標達成度は、業務目標を達成するための課題の達成度を表す指標です。「売上増に向けた、新規営業の月当たりの件数」「リテンション率改善に向けて取り組んだ課題の数」など、こちらも客観的な事実を基に判断できます。

これらの指標は、いずれも定量的に判断できるよう、数値目標を立てた上で評価することが理想です。営業職や技術職などの職種であれば、数値目標を容易に立てられるため、数字を用いて評価項目を設定するとよいでしょう。

また、明確な数値での目標を立てにくい事務職や人事職などの場合も、可能な限り数字で目標を設定したいところです。

例えば、「月末までに契約書類を整理し、書類を探す時間を平均30%短縮する」「中途で3名を採用する」といった目標なら、定量的に判断を下せます。

このような成果に基づいた人事評価について、さらに深く知りたい人事・採用担当者は、以下の記事も参考にしてください。業務の成果に応じて評価を下すメリットや、その際の注意点などを詳しく解説しています。

(参考:『成果主義とは?メリット・デメリットや導入の注意点を解説』)

能力による評価

「業務を遂行する上で能力を発揮できたか」「資格取得や独学により、新たな能力を開発できたか」なども、人事評価に欠かせない観点です。このような観点に基づいた評価項目は、「能力による評価」に分類されます。

具体例としては、主体的に企画・提案できる「企画力」や、自分の力で業務を行える「実行力」、業務改善を行える「改善力」などが挙げられます。職種や社員の実務経験、役職を加味して「業務で求められる能力は何か」を明らかにした上で、評価項目を考えるとよいでしょう。

また、評価対象となる能力は、主に以下の3つに分けられます。

1.保有能力:業務を遂行する過程で必要となる知識や技能など、成果を生み出す源となる能力

2.発揮能力:保有能力を発揮する際に必要な能力

3.潜在能力:評価する時点では可視化できないが、今後現れてくると考えられる能力

これらの能力のうち、明確に判断できる保有能力と発揮能力は、評価の際も重視される傾向があります。

しかし、潜在能力は客観的な判断が難しく、会社によっては評価対象としないケースも少なくありません。能力による評価の項目は定性的な目標になる場合が多いため、達成度をどのように見極めるのかという点も含めて検討することが大切です。

以下の記事では、能力による評価のメリットやポイントなどを、より詳しく紹介していますので参考にしてください。

(参考:『能力主義とは?成果主義との違いとメリット・デメリットを解説』)

情意による評価

「情意による評価」では、日ごろの勤務態度やほかの社員との関わり方などが評価の基準となります。この評価基準は数値目標を立てにくく、本人と周囲との間で認識が食い違う可能性もあるため、項目を設定する際は公平性を保てるよう意識する必要があります。

従って、自己評価や上司からの評価だけでなく、同僚・部下からの評価も考慮した上で判断することが一般的です。

情意による評価を下す際は、以下の4つの要素が重視されます。

1.規律性

2.責任性

3.積極性

4.協調性

ここからは、それぞれの詳細を解説します。

1.規律性

規律性とは、「自社のルールや慣習を順守し、上司の指示に従って業務を進められたか」という点を査定するための要素のことです。

会社は社員を雇用する立場のため、自社のルールや慣習に沿って業務を進めることを社員に求めます。

従って、このような要求に対して社員がどのような姿勢で向き合っているのかを、会社は適切に評価しなければなりません。具体的には、「職場のルールやマナーを守っているか」「遅刻や欠勤は多くないか」などの項目を設定すると、公平な目線で見極められます。

なお、規律性を評価基準に組み込む際は、評価者の個人的な感情によって判断がぶれないようにするための工夫が不可欠です。第三者が見ても明らかな事実を基に評価する、あるいは定量的な基準を設定するなどの対策を講じるとよいでしょう。

2.責任性

業務を遂行する上では、責任を持って最後まで成し遂げることも、重要な評価項目となります。これは責任性と呼ばれる要素に分類されており、リーダーや管理職の育成という観点でも、指標として用いられています。

責任性を見極めるための項目を人事評価に導入することは、社員に対して「責任を持って役割を果たす姿勢を求めている」という意図を伝える際に効果的です。

例えば、「分担された業務を自分で処理しようとしているか」「ミスやトラブルが起きても業務を投げ出していないか」などを、評価項目に設定しましょう。このような要素を評価することで、強い責任感を持ってはたらく社員を育成できる可能性があります。

3.積極性

社員や組織の生産性を向上させるには、上昇志向を持っていることを示す、積極性にも注目したいところです。これを評価項目に組み込むと、社員の自発的な取り組みを促す効果が期待できます。

具体的には、「指示された業務に自ら考えた価値を加えられているか」「会議で意見を積極的に出しているか」などを評価することが大切です。

ただし、積極性は評価者によって捉え方が異なるケースがあるため、注意が必要です。

例えば、「初めての事柄にも積極的に取り組めているか」「自身の長所を発揮しようとしているか」という文言では評価にばらつきが生じ、公平性が損なわれる恐れがあります。このような事態を防げるよう、可能な限り定量的かつ明確な基準を設定しましょう。

4.協調性

協調性とは、周囲と協力して業務に取り組む姿勢のことを指します。会社に所属している以上、多くの人と関わりながらはたらくことは必須であるため、協調性は欠かせません。

人事評価シートに落とし込む際は、「周囲と協力しようとする態度が見られるか」「価値観の相違があっても、相互理解をしようと心がけているか」などの項目を設定しましょう。

これに加えて、部下がいる社員の場合には、「部下に対して親身に接していたか」も評価項目とする必要があります。このような協調性を評価する基準は、定性的になるケースが多く、明確に示すことが困難です。

そのため、以下の記事で具体例や評価の手法を押さえておくことをお勧めします。

(参考:『情意考課(情意評価)とは?項目や要素、導入時のポイントと注意点』、『人事評価制度とは?導入の5つのステップと注意点を解説』)

人事評価シートの書き方とポイント

ここまでで説明した内容を踏まえると、人事評価を適切に行うためには、人事評価シートに客観的な項目を記載することが重要です。主観的な意見や表現は避け、具体的な成果や数値に基づく事実を盛り込むことで、公平性を維持したまま人事評価を進められます。

このほかにも、人事評価シートを書く際には、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

【人事評価シートを書く際に押さえておきたいこと】

●【部下】自己評価をする側の書き方

●【上司】フィードバックをする側の書き方

本項では、以下の項目について見ていきましょう。

【部下】自己評価をする側の書き方

自己評価を行う立場の社員(部下)には、人事評価の目的を伝えた上で、自分自身の業務を前向きに振り返るよう促します。人事評価シートに記入する際も、ポジティブな表現を用いるように伝えると効果的です。加えて以下のポイントも意識させれば、社員の成長にもつながる可能性があります。

1.等身大の評価を記載させる

2.問題点は改善方法とともに記載させる

3.具体的な数字を用いて記載させる

等身大の評価を記載させる

自己評価を行う際は、過少または過大に評価せず、実態に基づいて振り返ることが大切です。人事・採用担当者も、社員がこのように自己評価を進めてシートを記入できるようサポートしましょう。

例えば、「人事評価は上司に対して自分の活躍をアピールする絶好の機会である」と伝え、自己評価を前向きに行えるよう促すという取り組みが有効です。

問題点は改善方法とともに記載させる

人事評価を社員や組織の成長につなげるには、現状の問題点や課題も包み隠さずに記載させる必要があります。

しかし、自己評価の際にネガティブな結果を書くことをためらってしまう社員もいると考えられるため、人事・採用担当者のフォローが不可欠です。

具体的には、人事評価シートの記入を促す際に、「問題点があったとしても、改善方法とともに記載すれば悪い印象にはならない」と伝えるとよいでしょう。

このようにして問題点と改善方法を人事評価シートに記載させれば、より精度の高い評価を下せるほか、上司が部下の課題を把握するきっかけとしても活用できます。

具体的な数字を用いて記載させる

前述の通り、人事評価シートは、可能な限り客観的な事実や定性的な目標に基づいて記載させることが重要です。

そのため、社員に自己評価を実施させる場合は、具体的な数字を基に評価するようアナウンスできると理想的です。

結果として、上司が人事評価を行う際の負担が軽くなり、業務効率化につながるでしょう。

【上司】フィードバックをする側の書き方

人事評価シートを受け取る側の社員(上司)には、評価対象となる社員(部下)の成長やモチベーションの向上を支援する役割があります。このような役割を果たすには、部下の評価できる点や問題点、改善点などを、フィードバック時に伝えることが不可欠です。

従って人事・採用担当者は、上司が部下に適切なフィードバックを行えるよう、以下のポイントを周知しましょう。

1.評価内容は理由・根拠とともに具体的に伝える

2.前向きな表現で伝える

3.絶対評価と相対評価を使い分ける

なお、フィードバックの目的や効果などは以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。

(参考:『フィードバックの意味と目的とは?期待できる4つの効果と5つの手法』)

評価内容は理由・根拠とともに具体的に伝える

部下の自己評価に対するフィードバックは、理由や根拠を示した上で、明確に伝えることがポイントです。抽象的な表現では受け手の感覚によって捉え方が変わってしまい、上司の意図がうまく伝わらない恐れがあるためです。フィードバックの質に差が生じないよう、人事・採用担当者が積極的にフォローする必要があります。

また、フィードバックの際は、評価内容とともに今後の改善案や行動計画を話し合うことも大切です。改善案や行動計画はすぐに実行できる内容であることが望ましいため、この点も人事・採用担当者からアドバイスしておくとよいでしょう。

前向きな表現で伝える

上司からフィードバックを行う際は、ポジティブな表現で伝えたいところです。意見を一方的に押し付ける話し方は好ましくないため、人事評価を実施する前に人事・採用担当者からアナウンスしましょう。

このようにして、上司が部下の意見を聞き入れた上で改善案を提案できるようになれば、部下のモチベーションの向上が見込めます。

絶対評価と相対評価を使い分ける

人事評価の効果を高め、部下の育成に活かすには、絶対評価と相対評価を適切に使い分けることがポイントです。

絶対評価とは、社員個人の目標を基準として、その達成度を基に評価する方法のことを指します。「どのような業務を経験して、どの程度まで成長できたのか」という点を可視化できるため、現在の状況や今後の目標を社員が自覚するきっかけとなります。結果として、部下のモチベーションの向上にもつながるでしょう。

一方で相対評価は、ほかの社員と比較した上で、「成績上位の2割をS評価、下位の2割をC評価」というように評価する方法です。社員間で適度な緊張感や競争意識が生まれるため、組織全体の成長を促進できると考えられています。

これら2つの評価方法は、どちらかに偏ると効果が十分に発揮されません。両方の長所と短所を把握し、自社に合った形で運用していくことが重要です。現場の上司からの意見を取り入れつつ、人事評価シートの項目を整えていくことをお勧めします。

部下の育成方法については、以下の記事でも紹介しています。より良い指導法を探している人事・採用担当者は、参考にしてください。

(参考:『部下育成のポイントと指導法|失敗しやすい事例を紹介』)

人事評価シートのテンプレート【無料ダウンロード】

人事評価シートを毎回一から作成することは、大変な手間がかかります。業務効率化を図るには、テンプレートを活用するとよいでしょう。

d’s JOURNALでは、人事評価シートのテンプレートを用意しました。下記から、無料ダウンロードしていただけます。

職種別の評価項目サンプル

職種によって、業務内容や必要とされる能力は異なります。

そのため、どの社員にも求められる「情意」に関する項目以外は、職種に応じた評価項目を設定しなければなりません。

ここでは、多くの会社で一般的な4つの職種を例に、「成績」と「能力」に関する職種別の評価項目サンプルを紹介します。なお、「情意」については、先ほど紹介した4要素を評価項目に設定しましょう。

人事評価でチェックするとよいポイントを職種別に知りたい人事・採用担当者は、下記の資料をぜひダウンロードしてください。

事務職のサンプル

社内・部署内のさまざまな業務・メンバーを下支えする「事務職」の評価項目サンプルをご紹介します。

| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 |

|---|---|---|

| 成績 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか |

| 課題目標達成度 | 業務目標を達成するために設定した課題を達成できたか | |

| 能力 | 企画力 | 主体的に企画・提案できたか |

| 実行力 | 自分の力で業務を行えたか | |

| 改善力 | 業務効率化のため、業務改善を行えたか | |

| 正確性 | ミスがなかったか | |

| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか(設定した納期を守れたか) | |

| 専門知識 | 担当業務に関する専門知識を習得できたか | |

| コスト削減 | コスト削減に貢献できたか | |

| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか |

事務職は、営業職のような明確なノルマがある職種ではないため、「成績」の評価に必要な数値目標を設定しづらい職種といえます。

「●●%改善」といった目標を立てやすい「受発注業務の精度向上」や「業務の効率化」などを評価対象に設定したり、「いつまでに▲▲を完了する」といった期日を目標に設定したりすると良いでしょう。

「能力」については、ルーティンワークが多いという事務職の特性上、「正確性」や「スケジュール管理」が求められます。

また、バックオフィス業務であるため、業務効率化・生産性向上のための「改善力」や「コスト削減」も重要です。経理・労務・法務といった専門性の高い事務職の場合には、「専門知識」も重要な評価項目といえます。

営業職のサンプル

自社の商品・サービスを顧客に提案する「営業職」の評価項目サンプルを紹介します。

| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 |

|---|---|---|

| 成績 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか |

| 課題目標達成度 | 業務目標を達成するために設定した課題を達成できたか | |

| 能力 | 企画力 | 主体的に企画・提案できたか |

| 実行力 | 自分の力で業務を行えたか | |

| 改善力 | 業務改善を行えたか | |

| 交渉力 | 交渉・商談で、有利な条件を引き出せたか | |

| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか(設定した納期を守れたか) | |

| 正確性 | ミスがなかったか | |

| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか |

明確なノルマが設定されることが多い営業職は、「成績」の評価に必要な数値目標を立てやすい職種です。「販売数・販売額などの販売目標」や「新規顧客数」「新商品・サービスの拡販」などを基に、「成績」を評価するとよいでしょう。

「能力」については、顧客との商談・取引に関わる業務を担うという営業職の特性を踏まえ、「企画力」や「交渉力」が重視されます。

また、顧客との信頼性を構築していく必要もあるため、「スケジュール管理」や「正確性」も重要な評価項目です。

技術職のサンプル

システムの開発や、機器の保守管理などを担う「技術職」の評価項目サンプルを紹介します。

| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 |

|---|---|---|

| 成績 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか |

| 課題目標達成度 | 業務目標を達成するために設定した課題を達成できたか | |

| 能力 | 企画力 | 主体的に企画・提案できたか |

| 実行力 | 自分の力で業務を行えたか | |

| 改善力 | 業務改善を行えたか | |

| 技術力 | 業務遂行に必要な能力を習得できたか | |

| 安全管理 | 安全性に意識を向け、事故やけがの発生を未然に防げたか | |

| クレーム対応 | クレームを適切に処理できたか | |

| 正確性 | ミスがなかったか(再修理・再調整が発生しなかったか) | |

| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか(設定した納期を守れたか) |

技術職の場合、「システムや機器の開発・保守を、納期に間に合うよう進められたか」や「今後リリース予定のシステムを、何%程度開発できたか」など、「期日」や「進捗率」を基に「成績」を評価します。

また、開発や保守管理には膨大なコストがかかるため、「業務効率化や外注先の変更などにより、人件費をどれだけ削減できたか」を評価対象としてもよいでしょう。

「能力」については、システム・機器を適切かつ安全に開発・保守管理するという技術職の特性上、「技術力」や「安全管理」を評価項目に設定します。

また、顧客満足度を維持・向上していく必要もあるため、「クレーム対応」や「正確性」「スケジュール管理」も、重要な評価項目です。

管理職のサンプル

メンバーの育成やチーム・部署・部門の生産性向上などを担う「管理職」の評価項目サンプルをご紹介します。

| 評価基準 | 評価項目 | 評価内容 |

|---|---|---|

| 成績 | 業務目標達成度 | 業務目標を達成できたか |

| 課題目標達成度 | 業務目標を達成するために設定した課題を達成できたか | |

| 能力 | 企画力 | 主体的に企画・提案できたか |

| 実行力 | 自分の力で業務を行えたか | |

| 改善力 | 業務効率化のため、業務改善を行えたか | |

| リーダーシップ | 部署・部門全体をまとめ上げながら、業務に取り組めたか | |

| 指導・育成 | 部下を成長させることができたか | |

| 経営方針の理解・促進 | 経営方針を自ら理解し、周囲に理解を促せたか | |

| スケジュール管理 | 予定通りに行えたか(設定した納期を守れたか) | |

| 正確性 | ミスがなかったか |

チーム・部署・部門といった範囲での目標達成を責務とする管理職の場合、個人としての業務目標の達成はもとより、チーム・部署・部門全体での業務目標達成度が、「成績」の重要な評価対象となります。

そのため、目標設定の際は、個人の数値目標だけでなく、チーム・部署・部門全体での業務目標も組み込むようにしましょう。

「能力」については、チーム・部署・部門をまとめ上げるという管理職の特性を踏まえ、「リーダーシップ」や「指導・育成」「経営方針の理解・促進」を重視します。チーム・部署・部門の全プロジェクトが滞りなく進んでいるかを確認することも管理職の役目であるため、「スケジュール管理」も重要な評価項目です。

これらの評価項目はあくまでサンプルのため、業種や自社のフェーズなどに応じて、具体的な内容や評価項目ごとのウエイトを設定すると良いでしょう。

人事評価でチェックすると良いポイントを職種別に知りたい人事・採用担当者は、下記から無料でダウンロードできる資料を活用してください。

人事評価シートの例文

上述した書き方のポイントを押さえた上で、実際にはどのように評価コメントを記載すればよいのかを知りたい人事・採用担当者もいるでしょう。自己評価をする側・フィードバックをする側の両方の視点から、人事評価シートの例文(記載例)を紹介します。

事務職の例文

【自己評価をする側の例文】

受発注業務でのミスを減らすため、セルフチェックの時間を設けるようにした。その結果、受発注業務のミスを、月平均4回から月平均1回まで削減できた。それに伴い、業務のやり直しも減少し、業務効率が改善。昨年下半期に比べ、残業時間を20%削減できた。今後も、受発注業務でのミス削減と業務効率化を図っていきたい。

【フィードバックをする側の例文】

受発注業務におけるミスの大幅削減や、残業時間の20%削減は、評価に値する。また、わからないことを先輩社員に積極的に聞く様子も見られた。入社2年目ということもあり、専門知識はまだ浅いが、成長を期待している。今後は、業務の正確性と専門性をよりいっそう高め、さらなる業務効率化につなげてほしい。

営業職の例文

【自己評価をする側の例文】

上半期は売上目標100万円に対し、実際の売上は110万円、目標達成率は110%だった。一方、既存顧客への営業に注力する機会が多かったため、新規顧客数については、目標10件に対し実績は8件と未達に終わった。しかし、既存顧客への対応を誠実に行った結果、顧客満足度が10%向上した。下半期は、既存顧客への営業と新規顧客数の増加の両方をより積極的に行っていきたい。

【フィードバックをする側の例文】

売上目標に対して、110%の達成率となったことは、評価に値する。また、新入社員のフォローを積極的に行ったり、セールストークの勉強会を自主的に開催したりと、売上以外の面でもチームに貢献してくれていた。新規顧客数が未達に終わったことだけが課題だ。下半期は、既存顧客への営業強化と新規顧客への営業の2軸で業務にまい進し、個人やチームの目標を達成することを期待している。

技術職の例文

【自己評価をする側の例文】

システムAを、予定通り5月中旬にリリースできた。一方で、システムAの開発に注力したこともあり、上半期に開発を開始・下半期にリリース予定のシステムBについては進捗率が目標の75%にとどまった。しかし、システムAの開発に注力した結果、顧客からは「これまで使っていた他社のシステムよりも格段に使いやすい」と評価していただけた。下半期は、顧客の期待により応えるべく、システムAの保守管理とシステムBの開発に同程度の時間をかけていきたい。

【フィードバックをする側の例文】

システムAを予定通りリリースでき、顧客からの評判も良いことは、評価に値する。また、システムBで実装する新機能についてのアイデアは、画期的で素晴らしかった。しかし、システムBの開発の遅れを早急に取り返さなければ、リリースが予定よりも後ろ倒しになってしまう。今後は、時間への意識をより高め、日々の業務にまい進していくことを期待する。

管理職の例文

【自己評価をする側の例文】

部員一丸となり、サービスAの宣伝に取り組んだ。その結果、「●●といったら、サービスA」というように潜在顧客から第一想起されるようになった。このことから、「サービスAの認知度向上」という部の目標は達成できたと認識している。一方、部員の育成については、入社3~5年目の社員の成長は著しかったものの、新入社員や入社2年目の社員は主体的な動きが見られず、伸び悩んだ。下半期は、サービスAの販促活動に新入社員・入社2年目の社員も参加させ、成長につなげていきたい。

【フィードバックをする側の例文】

サービスAの宣伝に部をあげて取り組んだ結果、潜在顧客から第一想起されるようになったことは、評価に値する。また、サービスAの認知度が向上したことにより、会社全体としての収益も高まった。一方で、新入社員・入社2年目の社員の育成が思うように進んでいない点が課題だ。下半期は、先輩社員をフォローに付けた上で、新入社員・入社2年目の社員にもさまざまな業務を任せ、部全体としての能力の引き上げを図ってもらいたい。

まとめ

人事評価シートの評価基準は「成績」「能力」「情意」の3つに分類されます。職種によって、業務内容や必要とされる能力が異なるため、評価項目は職種別に設定する必要があります。

記入する際は、自己評価をする側・フィードバックをする側ともに、「客観的に記載する」「可能な限り、簡潔に書く」といった書き方のポイントを押さえることが重要です。人事評価シートを効果的に活用し、社員の成長につなげていきましょう。

下記からテンプレートも無料ダウンロードできますので、ぜひ活用してください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

人事評価シートテンプレート【Excel版】

資料をダウンロード