就業規則の不利益変更とは?実施する場合の対応方法とこんな時どうする?16の事例

従業員にとって、現在よりも不利益な労働条件に変更する「不利益変更」。事業を継続していくためにやむを得ず労働条件を変更する場合には、「不利益変更」に該当していないか注意する必要があります。そのためには、不利益変更に該当するケースや手続きについて理解しておくことが重要です。今回は、不利益変更の概要や進め方、対応方法などを、16の事例とともにご紹介します。

不利益変更とは?

不利益変更とは、「従業員の労働条件を現在よりも不利益に変更すること」です。英語では「adverse changes」と言います。不利益変更に関連した条文は、労働契約法第8条~第10条に規定されています。

●労働契約法第8条

労働者および使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

●労働契約法第9条

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

●労働契約法第10条(一部抜粋)

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

企業が事業を継続していく上で就業規則や労働条件を変更せざるを得ない場合も少なくないでしょう。しかし、企業による一方的な労働条件の変更は認められておらず、原則として従業員との合意が必要です。ただし、例外的に、諸般の事情を考慮して変更が合理的で、変更後の就業規則を周知した場合に限り、従業員との合意によらずに「就業規則の変更」により労働条件の不利益変更を行うことができます。

(参考:厚生労働省『労働契約法のポイント』)

(参考:『【社労士監修・サンプル付】就業規則の変更&新規制定時、押さえておきたい基礎知識』)

不利益変更にあたると罰則はある?

「不利益変更」の根拠となる労働契約法(第8条~第10条)は民法の特別法(私法)であるため、違反したとしても罰則はありません。しかし、変更後の労働条件の無効や賃金・慰謝料などを求め、不利益を受けた従業員が提訴するリスクはあるでしょう。また、訴訟まで発展しなかったとしても、一方的な労働条件の変更が従業員のモチベーションや帰属意識を低下させる可能性もあります。

また、変更後の就業規則を労働基準監督署に届け出なかった場合、罰則の対象になります。常時10人以上の従業員がいる企業の事業所では、就業規則の作成と届け出が労働基準法第89条で定められており、変更した場合も同様に届け出が必要です。違反した場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので、注意しましょう。

(参考:『【社労士監修・サンプル付】就業規則の変更&新規制定時、押さえておきたい基礎知識』)

不利益変更をやむを得ず行う場合の2つの進め方

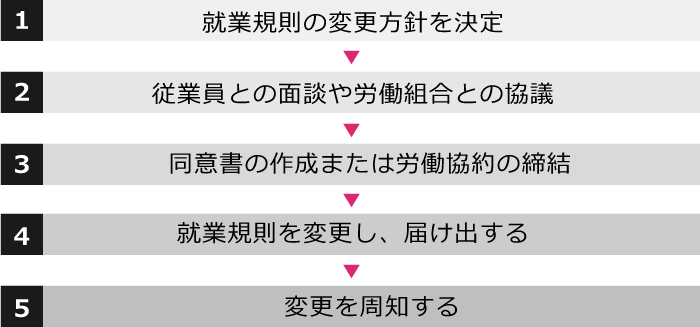

やむを得ず、従業員に不利となるような労働条件の変更を行わなければならない場合は、①従業員個人からの同意取得や労働組合との合意による方法、もしくは②個別の同意や合意によらず就業規則を変更する方法のどちらかで進めます。それぞれのフローを詳しくご紹介します。

従業員個人や労働組合の合意を得る方法

労働条件を変更する際は、まず従業員全員に個別で同意を得る、または社内に労働組合がある場合は労働組合との合意をまずは検討します。従業員の同意を得られれば、不利益な変更も有効と判断されます。そのため、従業員に対し十分な説明と協議をすることが、企業には求められるでしょう。進め方を詳しくご紹介します。

フロー①:就業規則の変更方針を決定

企業の現状を分析した上で、総務部等の人事労務部門を扱う部署を中心に就業規則の変更方針を固め、草案を作成します。変更が適用される従業員の範囲を明確にし、対象を特定しましょう。その後、「変更内容に合理性があるか」「従業員が受ける不利益の程度がどのぐらいなのか」などを確認し、問題がなければ経営陣の合意を得ます。併せて、対象となる従業員に個別で同意を得るのか、社内に労働組合がある場合は労働組合との協議で合意を得るのかも決定しましょう。

フロー②:従業員との面談や労組との協議

従業員との個別面談では、変更に関する十分な説明を行い、理解を得るようにしましょう。従業員がどのような不利益を被るのか、変更の具体的な内容を伝えることはもちろん、経営状況の悪化など、変更が必要な理由について詳しく説明します。従業員への不利益が大きい変更の場合は、代替措置を用意し、提案・協議する形で交渉を進めましょう。この際、威圧的な雰囲気にならないよう十分に注意し、従業員の真意で変更に同意できる状況を築いておくことが重要です。

労働組合がある場合、組合との間で労働協約を締結すれば、従業員からの個別の同意を得ずに労働条件の変更ができます。ただし、効力が及ぶのは原則「組合員のみ」です(これを「規範的効力」といいます)。ただし、平成9年3月27日に示された最高裁判所の判決では、特定の組合員や一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として労働協約が締結された場合など、労働組合の目的から逸脱して労働協約が締結された場合には、その規範的効力が否定されることを示唆しています。不利益の対象・範囲と程度を把握し、対応するとよいでしょう。

フロー③:同意書の作成または労働協約の締結

従業員との面談後、納得ができているようであれば同意書を記入してもらいましょう。従業員による同意は、口頭でも可能です。しかし、書面に残さずに口頭だけで同意を得ると、該当する従業員が後から「そのような同意はしていない」と主張した場合、同意を得ていたかどうかの証明ができません。従業員とのトラブルを防ぐため、同意書を作成し、書面で残すようにしましょう。なお、同意書に決まった書式はないため、テンプレートを活用すると便利です。同意書はこちらからダウンロードできます。

一方、労働組合との間で合意に至った場合は「労働協約」の締結が必要です。労働組合法第14条により、労働協約は「書面」にし、「両当事者が署名または記名押印する」ことで効力が発生するとされています。労働協約は、必ず書面として残しましょう。

フロー④:就業規則を変更し、届け出する

従業員の同意を得た後は、就業規則の該当する項目を変更します。就業規則を変更しなければ、労働契約法第12条の「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする」という定めにより、変更に関する合意は無効となってしまうため、注意しましょう。変更後は、就業規則変更届と労働者代表から得る意見書、新しい就業規則を2部ずつ作成し、労働基準監督署に届け出ます。1部は受付印を押されて返却されるため、社内で保管しましょう。

フロー⑤:変更を周知する

就業規則の変更は届け出れば終了というわけではなく、変更内容を従業員に周知する必要があります。「事業所内の見やすい場所に掲示する、または備え付ける」「書面にして従業員に交付する」「電子データとして、事業所内のパソコンでいつでも閲覧できるようにする」といった方法で、周知を図るようにしましょう。

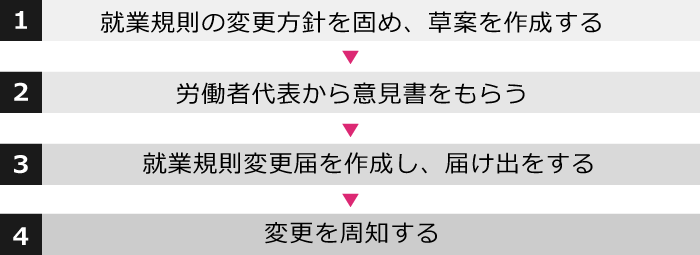

従業員の同意を得ず、就業規則を変更する方法

原則としては従業員との合意が必要ですが、個別での同意や労働協約による合意が得られない場合でも、変更が合理的といえるもので、変更後の就業規則を従業員に周知した場合には、労働基準法第10条に基づき「就業規則の変更」により労働条件の不利益変更を行うことができます。就業規則の変更は、労働基準法により手続規定が定められています。下記のフローに沿って変更を進めるようにしましょう。

フロー①:就業規則の変更方針を固め、草案を作成する

会社の現状を分析した上で就業規則の変更方針を固め、草案を作成します。その際、変更が適用される従業員の範囲を明確にし、変更内容に合理性があるか、従業員が受ける不利益の程度がどのぐらいなのかを確認しましょう。問題がなければ、法務担当の確認を経て、経営陣の承認を得ます。

フロー②:労働者代表から意見書をもらう

変更後の就業規則を労働基準監督署へ届け出る場合、労働者代表から意見を聴取した証明となる「意見書」の提出が必要です。意見書の様式は、特に決まっていません。意見書の作成には、労働者の過半数で組織する労働組合や、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要があります。労働者代表に、就業規則の変更に対する意見の記載や、署名・捺印をしてもらいましょう。意見がない場合でも、「特に意見はありません」などと記入してもらうことが必要です。

フロー③:就業規則変更届を作成し、届け出をする

就業規則を労働基準監督署に届け出る際には、「就業規則届」の作成が必要です。「就業規則届」には決まった様式はなく、「企業の名称」「企業の所在地」「企業の代表者の役職・氏名」などが記載されていれば、書式は自由とされています。作成後は代表者印を捺印しましょう。

フロー④:変更を周知する

変更の届け出が終わった後は、変更内容を従業員に周知することが義務付けられています。従業員がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。周知義務を怠ると、労働基準監督署の指導を受ける場合や、罰金刑につながる可能性もあるので注意しましょう。

(参考:『【社労士監修・サンプル付】就業規則の変更&新規制定時、押さえておきたい基礎知識』)

不利益変更にあたるケース・あたらないケース

不利益変更にあたるケースとあたらないケースを、16の事例をもとにご紹介します。

| 不利益変更が無効となる可能性が高いケース | 不利益変更が無効となる可能性が低いケース | |

|---|---|---|

| 賃金の変更・減給 |

●減給につながる変更は原則不利益変更に該当 |

●減額の可能性が就業規則に規定されており、企業の裁量の範囲内の場合 |

| 役職手当の変更・カット |

●評価や役職に変更はなく、手当のみ変更・カットする場合 |

●人事異動・人事評価による減額で、就業規則への記載が行われており、企業の人事権の範囲内の場合 |

| 賞与の変更・カット |

●一定の賞与支給額(例えば基本給〇カ月分など)で算出する場合 |

●企業の業績や評価といった抽象的な基準に基づいて支給の有無を決める旨が就業規則に明記されている場合 |

| 休日制度の変更 |

●年間休日を減らす変更 |

●年間休日は増えるが、賃金に変更がない場合 |

| 労働時間の変更 |

●労働時間は増えたが賃金はそのまま、もしくは減額になる場合 |

●労働時間に対し賃金も増額する場合 |

| フレックスタイム制・ 変形労働時間制の導入 |

●変形労働時間制の導入により、これまで支払われていた残業代が支払われなくなる場合 |

●フレックスタイム制の導入は不利益変更に該当しない |

| みなし残業時間の廃止 |

●残業手当が生活給となっている可能性があるので不利益変更に該当 |

●代替措置を設け、従業員の同意を得た場合 |

| 年功序列から成果主義へ、 評価制度の変更 |

●年功の廃止で一部従業員の賃金が減額になる場合 |

●代替措置を設け、従業員の同意を得た場合 |

| 手当など福利厚生の 廃止や減額 |

●家族手当や住宅手当などは生活給となっている可能性があるため不利益変更に該当 |

●社内預金やフィットネスジムの法人会員利用など、廃止による不利益の程度が小さいもの |

| 退職金制度の変更 |

●従業員に及ぼす影響が大きいため不利益変更に該当 |

●代替措置を設け、従業員の同意を得た場合 |

| 勤続表彰の廃止 |

●就業規則に記載があり、金銭・現物が支給される場合 |

●就業規則に記載がなく「労使慣行」にあたらないもの |

| 雇用形態の変更 |

●企業による一方的な雇用形態の変更 |

●従業員の意思で変更する場合 |

| 異動や出向 |

●従業員の不利益が大きい場合は、就業規則に明記してあっても不利益変更に該当 |

●労働条件が低下しない場合 |

| 懲戒事由 |

●懲戒事由の追加 |

●従業員の同意を得た場合 |

| 合併やM&Aによる 労働条件の変更 |

●合併前より労働条件が低下する場合 |

●合併前より労働条件が変わらない場合 |

| 業績悪化による 労働条件の変更 |

●必要性が低いと判断された場合 |

●「倒産する」など危機的な状況にある場合 |

賃金の変更・減給

賃金は従業員にとって最も重要な労働条件であるため、減給につながる変更は原則「不利益変更」にあたります。ただし、「減給しなければ倒産する可能性がある」などやむを得ない理由があり、該当する従業員全員の同意が得られた場合などは、不利益変更が認められる可能性が高いでしょう。また、「基本給を減額する場合がある」という旨が、就業規則に規定されていて、減額が企業の裁量の範囲内といえれば、該当する従業員全員の同意を得ることなく減額できます。過去の判例から、減額の上限は10%程度とすることが適切と考えられます。

一方で懲戒としての減給・降格は、労働条件の不利益変更にはあたりません。懲戒については「理由に客観性、合理性、相当性がある」「就業規則に規定されている」「就業規則に従って手続きが行われた」といった場合、処分として有効と判断されます。なお、懲戒処分による減給については、減給できる額が労働基準法第91条で「上限として1回の額が平均賃金の半日分」と定められているので注意が必要です。

(参考:『【弁護士監修】懲戒処分とは?種類と基準―どんなときに、どんな処分をすればいいのか―』『【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないために注意したいこと』)

役職手当の変更・カット

人事異動・人事評価によって役職手当を減額・カットする場合、就業規則への記載が行われており、企業の適切な人事権の行使といえれば無効な不利益変更にはあたりません。就業規則には、「人事評価により降格となった場合、役職手当が下がり、実質的に減給になる可能性があること」などと明記しましょう。一方で評価や役職に変更はないものの、手当のみ変更・カットする場合は無効な不利益変更にあたるため、該当する従業員の同意が必要です。

(参考:『【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないために注意したいこと』)

賞与の変更・カット

賞与に関しては、一般的に支払いの裁量が企業側にあると認められていることから、「企業の業績や評価に基づいて支給額を決める」と就業規則に抽象的に明記されている場合、支給額を変更しても違法な不利益変更にあたりません。しかし、一定の賞与支給額(例えば基本給〇カ月分など)で算出する場合や、減額の可能性について就業規則で何も示されていない場合は、明記されている支給額が保障されているものと解釈される可能性があるので注意が必要です。

休日制度の変更

年間休日の日数を減らす変更は、不利益変更にあたります。また、休日を増やす場合でも、時間単価の変動により賃金が減額になれば不利益変更にあたるため、注意が必要です。変更しなければならない場合は、該当従業員に対し変更理由を十分に説明し、同意を得るようにしましょう。

有給日数を減らす変更も不利益変更にあたります。有給に関しては、「年5日の取得義務化」を受け、有給休暇取得日をあらかじめ指定する「計画年休制度」の導入を検討する企業もあるでしょう。導入する際には労使協定に基づき、就業規則を変更する必要があります。計画年休は、有給自体の日数を減らすものではありませんが、「有給を自由にとりにくくなる」といった声が従業員から上がってくる可能性もあるでしょう。導入の際には、制度導入の目的や詳細についてきちんと説明することが重要です。

(参考:『【弁護士監修】計画年休制度とは。年5日・有給休暇義務化の今こそ取得率UPの切り札』)

労働時間の変更

労働時間の変更は、「変更したことにより賃金が減少するかどうか」が不利益変更の判断基準の1つとなります。所定労働時間の延長に伴い、賃金がその分増加するのであれば、不利益の程度が小さいため、変更が認められやすいといえます。反対に、所定労働時間が増えたにもかかわらず賃金が変わらない場合や下がっている場合は、社員にとって不利益が大きいため、変更が認められにくくなります。

もう1つの判断基準は、「労働の時間帯がどの程度変わったか」です。「始業時刻や終業時刻をそれぞれ1時間前倒しする」変更は、不利益の程度が小さいケースもあり、変更が認められることもあるでしょう。一方、早朝や深夜の時間帯など、今まで就労義務を負わなかった時間帯に始業時刻や終業時刻を変更する場合は、一般的に不利益の程度が大きく、変更が認められない可能性が高いので注意が必要です。

フレックスタイム制・変形労働時間制の導入

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出勤・退勤時間や働く長さを労働者が自由に決定できる制度です。一見、残業が減ることによる従業員の不利益がありそうですが、働き方の自由度を高め、従業員のワークライフバランスの実現につながる制度であることから、導入は不利益変更にはあたらないと考えられています。

変形労働時間制とは、業務量の波に合わせて労働時間を柔軟に調整できる制度のこと。企業にとっては業務が偏ることで発生する残業を削減・抑制できるというメリットがあります。しかし、残業代がこれまでのようには支給されないこともあるため、従業員にとっては不利益にあたる可能性があります。残業時間の計算方法や制度を導入する目的など、全従業員に向けて事前に十分説明することが大切です。

(参考:『フレックスタイム制を簡単解説!調査に基づく84社の実態も紹介』『【かんたん図解】変形労働時間制とは?弁護士監修で正しい労働時間・休日の計算方法と導入フローを解説』)

みなし残業時間の廃止

みなし残業時間とは、賃金や手当の中にあらかじめ一定時間分の残業代を含ませておく制度のこと。みなし残業制度では固定の残業代が毎月支払われるため、従業員の生活を保障する「生活給」となっていることもあるでしょう。その場合、廃止すると生活給が減ることから不利益変更に該当する可能性があります。不利益の程度が大きいようであれば、調整手当を支給するなどの代償措置を設けるようにしましょう。

年功序列から成果主義へ、評価制度の変更

年功序列制度とは、年齢や勤続年数に伴う賃金の上昇を確約する制度のこと。近年、日本企業においても成果主義が主流となりつつあり、年功序列制度を廃止する企業も増えています。年功序列制度を変更・廃止することは、一部の従業員の賃金が減額になる可能性があるため、不利益変更に該当します。変更の合理性をしっかり説明し、従業員の同意を得て移行するようにしましょう。

(参考:『年功序列とは?1分でサクッとわかる、制度の仕組みとメリット・デメリット』)

手当など福利厚生の廃止や減額

家族手当や住宅手当などの福利厚生は、従業員の生活や満足度を向上させるための制度ですが、支給金額が生活給に含まれている可能性が高いことから、廃止・減額する場合は不利益変更にあたります。ただし、直接的な労働の対価ではないため、基本給に比べて不利益部分が少ないと考えられています。手当の減給や廃止によって、従業員がどの程度不利益を受けるかが重要となるので、従業員が手当の廃止・減給に納得できるような合理性のある理由を説明するとともに、不利益を補うための代替案を用意しましょう。

(参考:『【社労士監修】家族手当の支給条件・相場。廃止が進む理由と時代に合う新たな手当とは』)

退職金制度の変更

退職金の支払いは法律で定められていません。しかし、社内に退職金制度があり、就業規則にも規定されている場合、支給金額の水準を引き下げる変更や、制度自体の廃止は不利益変更にあたります。退職金は金額が大きいこともあり、変更により従業員に及ぼす影響が他の労働条件の変更に比べ大きいと考えられるため、慎重に進めることが重要です。従業員に対して十分な説明をするとともに、不利益を緩和する措置の検討を行いましょう。

勤続表彰の廃止

勤続表彰制度があらかじめ就業規則に明記されており、対価として金銭・現物が支給される場合、廃止となれば従業員にとっては不利益にあたります。また、「お年玉」や「金一封」など、就業規則には明記されていないものの「長期間にわたって反復継続している」「従業員が承知している」「使用側が是認している」「事実上ルール化されている」といった条件に当てはまる取り組みは、「労使慣行」にあたり、一方的に廃止すれば不利益変更に該当します。不利益の程度を考慮した上で、従業員の同意に基づき手続きを進めましょう。

雇用形態の変更

雇用形態を企業が一方的に変更するのは不利益変更にあたります。例えば、会社の都合により正社員からパートタイマーへ雇用形態を変更するといったケースでは、雇用の安定や減給などにより、不利益となることが明確であるため、不利益変更に該当します。従業員側に理由がある場合(懲戒による降格など)でも、「正社員から契約社員へ」「無期パートタイマーから有期パートタイマーへ」など、雇用契約の枠組みを超えて人事権・懲戒権を行使することは、労働契約法によって認められません。

異動や出向

就業規則に明記されているなど、使用者が従業員を出向・異動させる根拠がある場合でも、従業員の不利益の程度が大きく、必要性に欠ける場合は人事権の濫用として無効となります。例えば、「週休2日制の出向先から週休1日制の出向先への変更」や「賃金の減額を伴う出向」などは、不利益が大きいと判断され、無効となる可能性があるでしょう。ただし、異動や出向をしなければ経営上深刻な問題が発生する場合は、認められるケースもあります。

懲戒事由

就業規則に記載されている懲戒事由を「変更する」「追加する」ことは、従業員にとって「懲戒される理由」を増やすことにつながるため、不利益変更にあたるとの考えもありますが、従業員が懲戒事由に該当する行為を取らなければよいことから、不利益性は低いと考えられます。なお、懲戒を行う場合は、懲戒の対象となる行為が行われる前に、それが懲戒の対象となることが就業規則等で定められていなければなりません。例えば問題を繰り返す従業員に対し「当てはまる懲戒事由がない」といった理由で、後から懲戒事由を追加し、懲戒解雇等の懲戒とすることは認められません。懲戒事由を変更・追加する場合は、合理性があるかどうかを十分考慮し、従業員の同意を得て、慎重に進めるようにしましょう。

(参考:『問題社員の特徴と違法にならない対応方法。協調性がない・無断欠勤…どう対応する?』)

合併やM&Aによる労働条件の変更

合併やM&Aが行われた場合、人事制度や労働条件は、「どちらかの企業の規定に合わせる」または「新たに策定する」という形で統一されるのが一般的です。いずれの方法で労働条件が変更になったとしても、合併前の労働条件より低下する場合は不利益変更にあたります。スムーズに規定を統一させるためには、「徐々に移行していく」「緩和措置を講じる」などの対策が必要となるでしょう。

業績悪化による労働条件の変更

業績悪化による労働条件の変更は、会社側の必要性が高ければ高いほど「変更の合理性」があると認められやすくなります。例えば、「業績悪化により、労働条件を変更しなければ倒産する」といった危機的な場合は、必要性が高いと判断され、変更が可能となるでしょう。しかし、「業績悪化が一時的なものである」「役員報酬の減額など、経費削減措置をとれば業績悪化は防げる」といった場合には必要性が低いと判断されます。労働条件の変更は従業員の生活に大きく影響する問題であるため、不利益の程度を緩和する措置をとりつつ、慎重に変更の協議を進める必要があるでしょう。

不利益変更に関する過去の裁判事例

どのような変更が「不利益変更」にあたるのか、また合理性があると判断されるのか、過去の裁判事例をご紹介します。

「年功型から完全歩合制への変更」が認められた事例

事件の概要

●原告:従業員数名

●被告:タクシー会社A

●概要:3年間赤字が続いたタクシー会社Aは、賃金総額を減少させるために、年功序列的賃金体系から完全歩合給とする賃金体系に、就業規則の変更を行った。それに対し一部従業員が、就業規則の変更によって実施された新賃金体系は無効であるとし、従来の賃金体系による賃金との差額賃金および未払賞与、慰謝料の支払いを求めた。

判決の概要

●判決:変更は有効であるとし、訴えを棄却

●理由:赤字解消のために賃金総額を減少させる必要があり、また、従業員全体でみたときの不利益の程度は小さい。組合との協議を5カ月の間に13回も重ねていることなどから、合理性があると判断。

「賃金減少を伴う労働条件の変更」が認められなかった事例

●原告:従業員数名

●被告:B銀行

●概要:経営上の必要性により賃金総額を減少させる必要があったB銀行は、行員の分類に「専任職」を新たに加え、55歳以上の者は原則「専任職」にし、「基本給を凍結する」「手当の廃止」といった内容で就業規則を変更。その際、多数組合の合意は得たものの、少数組合から合意を得られず、従業員数名が「専門職の辞令の無効」と「賃金の差額分の支払い」を請求した。

判決の概要

●判決:「賃金の減額」に関する部分のみ無効

●理由:賃金体系の変更による行員の負担は大きく、不利益性を緩和するための代替措置も行わなかったとのことから、就業規則変更の相当性を肯定することはできない。しかし、労組の合意を得ていることなどから、「賃金減額」に関する部分のみ無効と判断。

「所定労働時間の変更」が認められた事例

●原告:行員数名

●被告:C銀行

●概要:C銀行は、銀行法施行令の改正に伴い、週休2日制導入と平日の所定労働時間を延長する旨を提案し、就業規則を変更した。しかし少数組合からの合意を得られず、一部の組合員が時間外手当の差額の支払いを求めた。

判決の概要

●判決:変更は有効

●理由:年間を通してみれば変更前後で所定労働時間の差はそれほど大きくない。変更後の内容も相当性と合理性が認められるとして、組合員の訴えを棄却。

まとめ

労働条件の変更は、従業員の生活に大きく影響するものです。変更内容に合理性や相当性があるのかどうかを十分議論し、従業員の合意を得るよう努力する姿勢が求められます。やむを得ず変更する場合、まずは従業員からの同意を得ることが原則です。また、同意が得られない場合には、就業規則を変更した上で、従業員に変更内容を周知しましょう。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/弁護士 藥師寺正典、編集/d’s JOURNAL編集部)

就業規則変更に関する同意書サンプルテンプレート【Word版】

資料をダウンロード