減給は違法?関連する法律やルール 、違法にならない減給理由を解説

社員の給与を下げる「減給」。欠勤・遅刻といった問題行動が見られる社員や、能力が役職に見合っていない社員などに対して、減給を行う企業もあるでしょう。

減給にはいくつかの種類があるため、それぞれの違いを理解した上で、違法とならないように対応する必要があります。

この記事では、減給について幅広く解釈して4つのケースにまとめ、各ケースの減給の流れ・法律上の規定などをご紹介します。

下記から減給の措置を取る際に必要な通知書や同意書のテンプレートを無料ダウンロードできますので、ご活用ください。

【懲戒処分通知書】

【同意書】

2種類の減給と4つの具体例

社員へ支払う給与を下げる「減給」。減給しなければならない理由やケースはさまざまですが、減給には大きく分けると、「労使の合意」による場合と、「労使の合意があるわけではないが、減給をする合理的な理由があり、一定の条件を満たした上での措置」による場合の、2つの種類があります。

ここでは具体例として、4つのケースをご紹介します。

①規律違反や問題行動への懲戒処分による減給

②人事異動や人事評価による減給

③ノーワークによる減給

④会社都合による減給

※厳密には、③ノーワークによる減給は、減給の分類には入りませんが、本稿では減給の1種類と位置づけて解説します

①規律違反や問題行動への懲戒処分の結果、減給するケース

減給は一般的に、企業の秩序を維持するための「懲戒処分」の1つとして行われます。懲戒処分としての減給は、「就業規則に違反したことによる懲戒処分として減給が行われるケース」と、「懲戒処分で降格になり(役職手当が減額またはなくなり)、実質的に減給となるケース」の2つに分けられます。

一例として、「無断欠勤を繰り返す」「営業に行くと言って外出し、実際には仕事をしていない」「業務中の私語が目立つ」「ミスが多い」といった問題社員に該当する行動や、「セクハラ発言をする」「部下に過度なノルマを課す」「社外秘の情報を漏洩する」といったハラスメントやコンプライアンス違反に該当する言動が見られたときなどに、懲戒処分による減給や降格が行われることが多いようです。

ただし、そもそも就業規則が適切に整備されていない場合は、減給などの処分が難しいケースもありますので、注意が必要です。

【参考】

・問題社員の特徴と違法にならない対応方法。協調性がない・無断欠勤…どう対応する?

・【弁護士監修】パワハラ防止法成立。パワハラ問題へ企業はどう対応する?対策法を紹介

・【弁護士監修】コンプライアンスの意味と違反事例。企業が取り組むべきことを簡単解説

・【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないためには注意したいこと

②人事異動や人事評価の結果としての降格により減給するケース

懲戒処分に該当するような問題行動や規律違反などがなくても、業務のミスマッチや本人の能力不足を理由に「人事異動」や「人事評価」で減給となることもあります。

例として挙げると、「A課課長」から「B課主任」へ、「C部部長」から「D部部長補佐」といったように「人事異動したことにより役職が下がり、実質的に減給となるケース」や、「社員5級」から「社員4級」へ、「3等級」から「2等級」へといったように「人事評価・給与制度での等級が下がることで減給となるケース」があります。

能力不足等で人事評価が下がって降格するケース以外にも、「降格したい」「マネジメント業務から外れたい」など本人からの申し出により、降格するケースもあります。

降格による減給も、就業規則や賃金規定内に減額についての規定の有無や人事評価制度の結果、等級と給与の関係が定められており、従業員に周知されているなど、公平性のある運用がなされているかどうかによって、減給できないケースもあります。

(参考:『【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないために注意したいこと』)

③ノーワークの結果、欠勤控除となり、結果として減給となるケース

厳密には減給という定義ではありませんが、社員が何らかの理由で労働しなかった場合、企業はその分の給与を支払う義務がないという「ノーワークノーペイの原則」に基づき、「欠勤控除」として実質的に減給となるケースもあります。

ノーワークによる減給の例として、体調不良や私用など「社員本人に責任のある欠勤・早退・遅刻」、台風や大雪など「社員にも企業にも責任のない遅刻・早退」などが挙げられます。

【参考】

・【社労士監修】ノーワークノーペイの原則。こんなときどうする?を法律を交えて解説

・欠勤控除とは?人事が知っておくべき基本知識~算出に含む手当一覧付~

④会社都合により減給するケース

景気の衰退や業績不振により会社の経営が悪化した際、人件費を削減するためにやむを得ず会社都合として減給するケースもあります。その一例として、整理解雇(リストラ)や倒産を極力回避するために行う、毎月の給与や賞与の削減が挙げられます。

ただしこの場合も、会社の財務資料を用いて丁寧に説明するなど、適切に従業員側の理解を求める必要があるでしょう。

(参考:『【弁護士監修】整理解雇とは?なにからどう伝える?ならないために知っておくべきこと』)

違法になる減給理由・違法にならない減給理由

「給与」は、社員にとって重要な労働条件の1つです。企業はいつでも自由に減給ができるわけではありません。労働契約法第9条、第10条では、社員にとって不利益となる変更(不利益変更)について、以下のように規定しています。

●労働契約法第9条、第10条

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

原則として、「不利益変更」に当たる就業規則の変更は認められていません。第9条に規定されているとおり、会社は労働者一人一人個別に合意を得た場合にしか、労働条件を変更することはできません。

しかし、「①不利益変更の必要性や従業員の受ける不利益の程度などから就業規則の変更が合理的である」「②変更後の就業規則を社員に周知していること」という要件を満たしていれば、減給といった不利益変更が認められるケースがあります。

また、一概に減給といっても、さまざまな種類があります。すぐに思いつくのは給料の減額ですが、それは、基本給の減額なのか、手当に関する減給なのか、休日を減らすことや、福利厚生として導入している手当をなくすのかなど、実施する方法によって難しさは変わってきます。

最も厳格なのは賃金。特に基本給や退職金の減額です。たとえば、とある地方銀行が争った判例では、「高度の経営上の必要性があった」のみ減給が認められると判じられています(最一小判H12.9.7 労判787号6頁)。

一方、福利厚生を変更することは比較的緩やかに判断されると言えるでしょう。

(参考:『厚生労働省『労働条件変更、賃金制度変更に係る判例』2頁 みちのく銀行事件』)

ケースごとの「違法にならない」「違法になりづらい」減給理由

「減給」の要件は厳格です。先ほどご紹介した労働契約法第9条には、合意があれば減給などの就業規則の変更ができると記載(条文の反対解釈)されていますが、裁判実務においては単なる合意ではなく、使用者側からの十分な説明と労働者の自由意志による同意が必要とされているなど、その判断基準は非常に厳格です(例:信用組合の事件 最二小判H28.2.19民集70巻2号 労判1136号)。

個別合意がない場合には、「就業規則変更の合理性」および「就業規則変更後の従業員への周知」の2つの要件を満たす必要がありますが、その合理性の判断は、企業の状況や労働者の状況など、判断基準の個別具体性が非常に高く、一概に違法になるか否かを断定しづらい問題だと言えそうです。

【参考】

・問題社員の特徴と違法にならない対応方法。協調性がない・無断欠勤…どう対応する?

・【社労士監修】ノーワークノーペイの原則。こんなときどうする?を法律を交えて解説

・欠勤控除とは?人事が知っておくべき基本知識~算出に含む手当一覧付~

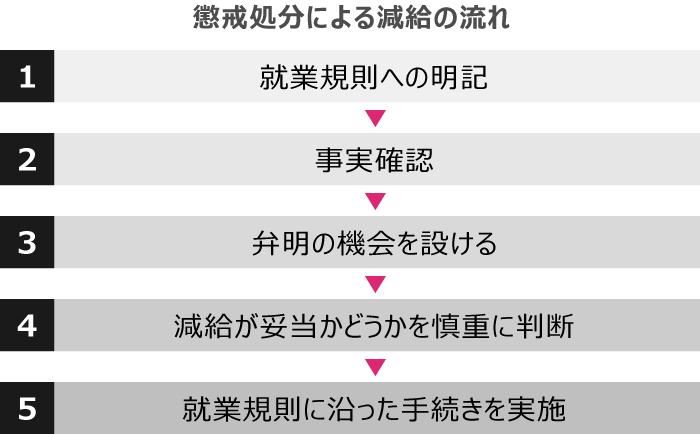

規律違反や問題行動への懲戒処分による減給するケースの流れと押さえるべき法律

規律違反や問題行動への懲戒処分により減給する際に、理解しておく必要がある法律や減給の流れなどをご紹介します。

押さえるべき法律

労働基準法第91条では、懲戒処分をする際の「減給の限度額」について、以下のように規定しています。

●労働基準法第91条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

上記の基準を満たさない場合、労働基準法違反となります。減給額を決める際は、「減給1回当たりの額が、平均賃金の半分以下」かつ「減給総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下」となっていないかどうかを確認しましょう。

減給に至るまでの流れ

懲戒処分は就業規則にのっとって行う必要があります。従って、就業規則内に懲戒に関する規定がない場合は、そもそも減給をすることは難しいと言えるでしょう。

なお、「就業規則」はあらかじめ従業員に周知しておく必要がありますので、この点にも注意が必要です。

就業規則内に懲戒に関する規定がある場合、その後の手順も定められていることが一般的ですので、この場合は、当該規則にのっとって手続きを進めていくといいでしょう。(例:①事実確認、②処分理由の告知、③弁明の機会提供、④懲戒処分として減給が妥当か否かの検討、⑤懲戒委員会などへの付議、⑥対象労働者への通知)

減給額の計算方法

1回当たりの減給額は、以下の減給限度額を満たしている必要があります。

「1回当たりの減給限度額」=「平均賃金の日額分」×0.5(2分の1)(基本の考え方)

減給額を決めるための3つのステップについて、以下のようにまとめました。

ステップ①

減給額を決める際には、まず「平均賃金」を算出します。平均賃金は、以下の計算式で求められます。

「平均賃金」=「①減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間に支払った賃金の総額」÷「②減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間の総日数」

※上記計算式で求めた「平均賃金」が、「平均賃金の最低額(「減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間に支払った賃金の総額」÷「同期間に実際にその社員が出勤した日数」)×0.6」を下回る場合、「平均賃金の最低額」を「1回当たりの減給限度額」を計算する際の「平均賃金」と見なす。

「①減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間に支払った賃金の総額」と「②減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間の総日数」とはどういうものなのかを、下の表にまとめました。

| 内容 | 補足 | |

|---|---|---|

| ①減給処分の直前の賃金締切日から 3カ月間に支払った賃金の総額 |

●減給処分直前の賃金締切日から3カ月間に、実際に社員に支払った賃金の総額

(例:毎月末締め・翌月10日払いの給与形態で、「6月10日」付けで減給処分とした場合、「3月1日~5月31日」に支払った賃金の総額) |

●「源泉取得税」や「社会保険料」を控除する前の賃金が対象 ●「賞与」といった、毎月支払われるものではない賃金については計算に含めない |

| ②減給処分の直前の賃金締切日から 3カ月間の総日数 |

●減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間の日数の合計

(例:毎月末締め・翌月10日払いの給与形態で、「6月10日」付けで減給処分とした場合、「3月1日~5月31日」までの日数の合計で、「92日」) |

●「暦日数」をそのままカウントする (「所定労働日数」ではない) |

ステップ②

ステップ①で算出した「平均賃金」に0.5を掛け、「1回当たりの減給限度額」を計算します。小数点以下は四捨五入となります。

ステップ③

次に、「減給総額」が既定の範囲内かどうかを確認します。減給総額については、先ほど説明したように、以下のようなルールがあります(労働基準法第91条)。

総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

減給総額が、減給処分が行われる日付を含む賃金の支払期である「一賃金支払期」における、「実際に支払う賃金の総額」の10分の1以下となっていることを確認しましょう。なお一賃金支払期とは、月給の場合は通常1カ月となります。

計算例:月給30万円の場合

毎月末締め・翌月10日払いの給与形態で、「6月10日」付けで減給処分としたとき

●減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間に支払った賃金の総額:30万円×3カ月間=「90万円(①)」

●減給処分の直前の賃金締切日から3カ月間の総日数:31日(3月)+30日(4月)+31日(5月)=「92日間(②)」

●平均賃金:①÷②で、「9782.60円(③)」

●1回当たりの減給限度額:③×0.5で、4891.3となり、小数点以下を四捨五入し、「4891円」

●一賃金支払期における減給総額の上限:30万円×0.1=「3万円」

就業規則への記載方法

厚生労働省の『モデル就業規則』によると、懲戒処分としての減給は以下のような形で、懲戒処分の項目の1つとして記載するといいようです。

●就業規則への記載例

(懲戒の種類)

会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。

減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。

(参考:厚生労働省『モデル就業規則』)

「減給する旨」だけではなく、減給の限度額についても記載しましょう。

減給期間

1回の規律違反や問題行動に対して、懲戒処分を行えるのは「1回限り」とされています。そのため、「1つの問題行動につき、1カ月間のみ」減給が可能です。

「懲戒処分に該当する問題行動1つに対し、ペナルティとして減給を複数回行う」ことはできませんので注意しましょう。

よくニュースなどで、「○○株式会社○○取締役の報酬を1年間30%減額する」といった報道があるので、混同してしまう人事担当者も多いのですが、これは役員などが対象だからであり、従業員に対しては適用できませんので、注意が必要です。

その他の注意点

懲戒処分としての減給を行う際には、問題のある行動をしていない社員に与える影響についても、十分に考慮することが重要です。

懲戒処分は企業の秩序を維持するために行われるものですが、減給・降格などの懲戒処分が社内で繰り返されると、「社内が殺伐とした雰囲気になる」「社員が萎縮し、パフォーマンスが下がる」という可能性があります。

「懲戒処分としての減給が本当に妥当なのか」「懲戒処分としての減給が妥当な場合、それをどう本人や周囲に伝えるのか」などを慎重に検討しましょう。

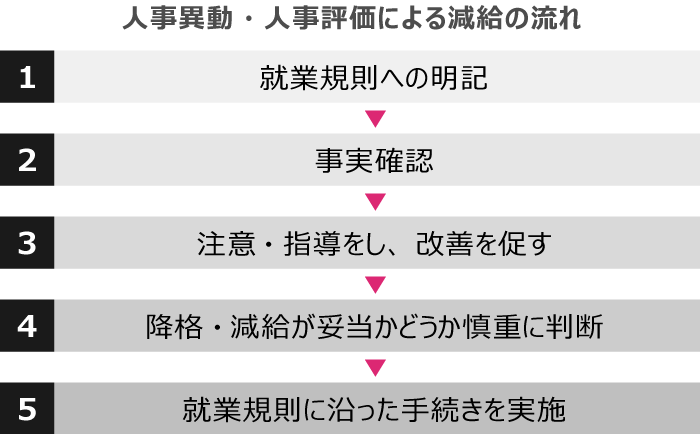

人事異動や人事評価により減給するケースの流れと押さえるべき法律

人事異動や人事評価により減給する際の流れや注意点など、事前に知っておきたいことをご紹介します。

押さえるべき法律

人事異動や人事評価による減給については、「これが根拠となる」という法律は特段ありません。しかし過去の判例から、人事異動や人事評価による減給の根拠とされているのが、企業の「人事権」です。

人事権とは、広義では「企業のメンバーとして社員を受け入れ、組織の中で活用する権限」、狭義では「採用、人事異動、人事考課、昇進、昇格、降格など、企業における社員の地位・処遇を決定する権限」のこと。人事権の1つとして「降格」があるため、それに伴う減給は認められます。

ただし、人事権には「各種法規範の範囲内でのみ認められる」という制限があります。減給のきっかけとなる降格が「人事権の乱用」に当たると判断される場合、減給も無効となるので注意しましょう。

減給に至るまでの流れ

人事異動・人事評価による減給を行う際には、人事制度と給与制度を連動させた上で、そのことが就業規則に書かれていなければなりません。

そのためには、まず「①就業規則への明記」が必要です。「人事制度と給与制度が連動していること」「人事評価により降格となった場合、役職手当が下がり実質的に減給になる可能性があること」などを明記し、社員に周知しましょう。

業務へのミスマッチや能力不足などが見られるかという「②事実確認」をしたら、対象となる社員に対して「③注意・指導し、改善を促す」とよいでしょう。

改善が見られなかった場合、「④降格・減給が妥当かどうかを慎重に判断」した上で、社員への通知といった「⑤就業規則に沿った手続きを実施」しましょう。

(参考:『【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないためには注意したいこと』)

減給額の計算方法

人事異動・人事評価による減給については、限度額や具体的な計算方法が定められていません。

とは言え、いくらでも減給できるという意味では決してありません。降格により役職が下がったことによる「役職手当」や「職務手当」の減額は認められるものの、「基本給」については「基本給減額の可能性について就業規則に規定がある」「不合理・不公平な人事評価に基づくものではない」といった要件を満たす場合にのみ認められる、という解釈が一般的です。

過去の判例や自社の賃金テーブルを考慮した上で、妥当な減給額を決めるとよいでしょう。

その他の注意点

人事異動や人事評価による減給は、「人事評価制度」を構成する3つの要素(「評価制度」「等級制度」「報酬制度」)との関連性が高いものです。該当する社員に減給を納得してもらうため、「部長職は●●ができること」「社員3級は▲▲ができること」といったように、それぞれの役職・等級に求められる要件を人事評価制度で明文化しておくことが重要です。

なお、「降格してもらうことになった社員の職務内容を変更しないのにもかかわらず、給与を下げる」「社員の能力や勤務態度などに問題がないのにもかかわらず、人件費削減のために降格させ、給与を下げる」といった減給は認められません。

このような違法な減給とならないように、注意しましょう。

【参考】

・人事評価制度の種類と特徴を押さえて、自社に適した制度の導入へ【図で理解】

・【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないためには注意したいこと

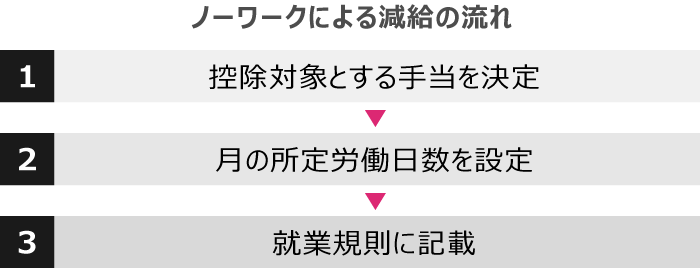

ノーワークにより減給(欠勤控除)するケースの流れと押さえるべき法律

ノーワークにより減給(欠勤控除)する際に、理解しておくべき法律や減給の流れなどをご紹介します。

押さえるべき法律

ノーワークによる減給(欠勤控除)の根拠とされている条文は、以下の3つです。

●労働契約法第6条

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

●労働基準法第24条(一部抜粋)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

●民法第624条

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

労働契約法第6条では、労働契約とは「労働者の労働に対して企業が賃金を支払うという企業と労働者の双務契約」であることが規定されています。

また、労働基準法第24条では「賃金は全額を支払わなければならない」という原則と「労働者側との合意がある場合は、賃金の一部を控除することができる」という原則が定められています。

加えて、民法第624条では、「労働者が賃金を請求できるのは、実際に労働した後」と規定されているため、「労働が行われて初めて、企業は労働者に賃金支払いの義務が生じるもの」と考えられます。

これらを総合して考えると、「労働契約を結んでいる以上、労働に対する賃金は原則として全額支給する必要があるものの、労働者側との合意がある場合には賃金の控除が可能で、実際に行った労働への対価として賃金を支払えばよい」=「ノーワークノーペイの原則が成立している」と解釈できます。

社員からノーワークによる減給に関する質問があった際にその根拠を説明できるように、理解しておくとよいでしょう。

減給(欠勤控除)に至るまでの流れ

ノーワークによる減給を行う際には、「基本給」だけでなく「諸手当」も控除の対象となります。諸手当には「皆勤手当」「家族手当」「通勤手当」「資格手当」などさまざまなものがありますが、どれを欠勤控除の対象とするかは、企業の任意によります。

そのため、まず「①控除対象とする手当を決定」する必要があります。

次に、控除額を計算するために必要な「②月の所定労働日数を設定」します。

月の所定労働日数の計算方法には、次の4種類があります。

(1)年平均の所定労働日数から日給を計算し、欠勤控除する方法

「=月給与額÷(年平均の月所定労働日数×欠勤日数)」

(2)該当月の所定労働日数から欠勤1日当たりの控除額を計算し、欠勤控除をする方法

「=月給与額÷(該当月の所定労働日数×欠勤日数)」

(3)年の暦日数から欠勤控除額を算出する方法

「=年間給与額÷(年の暦日数×欠勤日数)」

(4)毎月の暦日数から日給を計算し、欠勤控除をする方法

「=月給与額÷(月間の暦日数 × 欠勤日数)」

いずれの方法で月の所定労働日数を計算するかは企業の任意によるため、自社に合った方法を選択しましょう。

なお、控除対象とする手当の種類や具体的な計算式などは、「③就業規則」に記載されていることが通常ですので、事前に確認しておくといいでしょう。

また、定まっていない場合は、就業規則を修正する必要があります。

【参考】

・欠勤控除とは?人事が知っておくべき基本知識~算出に含む手当一覧付~

・【社労士監修】所定労働日数の計算方法・完全版。状況別に異なる計算の仕方を紹介

減給額の計算方法

ノーワークによる減給の場合、「欠勤控除」として減給することになります。欠勤控除の計算式は以下のとおりです。

●欠勤控除の計算式

① 欠勤控除額=月給与額÷(年平均の月所定労働日数×欠勤日数)

または、

② 欠勤控除額=月給与額÷(該当月の所定労働日数×欠勤日数)

または、

③ 欠勤控除額=年間給与額÷(年の暦日数×欠勤日数)

または、

④ 欠勤控除額=月給与額÷(月間の暦日数×欠勤日数)

給与形態にもよりますが、上記のいずれかで賃金控除額を算出しましょう。遅刻・早退した分の賃金を控除する場合、「賃金控除額=(基本給+諸手当)/月の所定労働時間×欠勤した時間」を適用します。

【参考】

・欠勤控除とは?人事が知っておくべき基本知識~算出に含む手当一覧付~

・【社労士監修】ノーワークノーペイの原則。こんなときどうする?を法律を交えて解説

●欠勤控除の計算例

基本給と諸手当の合計が40万円、月の所定労働日数が20日で、2日間欠勤した場合

欠勤控除額=40万円÷20日×2日=4万円

基本給と諸手当の合計が40万円、月の所定労働時間160時間で、5時間欠勤した場合

欠勤控除額=40万円÷160時間×5時間=12,500円

その他の注意点

勤務形態や給与形態によっては、「欠勤控除の方法が異なる」あるいは「そもそも欠勤控除できない」ケースもあります。自社の場合には「どのような方法で欠勤控除できるのか」を事前に把握しておきましょう。

なお、詳細については下記の記事をご確認ください。

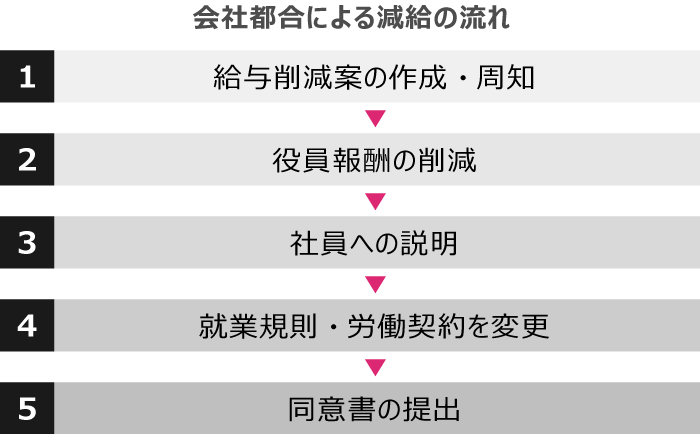

会社都合により減給するケースの流れと押さえるべき法律

「減給する際の流れ」など、会社都合により減給する際に知っておきたいことをご紹介します。

押さえるべき法律や判例

人事異動・人事評価による減給と同様に、会社都合による減給についても、根拠となる法律は特段ありません。

ただし、経営が悪化しているのにもかかわらず、人件費の削減を行わなければ倒産してしまう可能性があります。会社都合により減給する際に参考にする条文としては、先ほどご紹介した「労働契約法第9条」および「第10条」が該当します。

この条文にのっとり、適切な手順を踏んで労働者と個別の合意を得るか、または労働者が被る不利益と比較して合理的な手順で実施する必要があります。

たとえば、会社都合による減給を裁判所が認めた事例では、約3年間に計20回以上の団体交渉を行い、決算報告書その他経営状況の資料を示して、高い人件費の割合等を繰り返し説明したことから、減給を認めたという事例があります(その他にも、会社の売上高に対する人件費の割合が常に7割を超過するなどと高く、当時2億円を超える債務超過の状況であり、人件費を削減する必要性があったことなどの理由もあります)。(東京高裁 H26.2.26)

このように、減給をする理由に合理性があり、しかるべき手続きを行った場合には、減給が認められます。

減給に至るまでの流れ

会社都合により減給する際にまず行う必要があるのが、「①給与削減案の作成・周知」です。「経営状況を改善するためにはコストカットがどの程度必要なのか」「そのためには社員の給与を何%削減するのか」などを慎重に検討した上で、給与削減案を作成します。

社員の給与を下げるのに先立ち、「②役員報酬の削減」を実施すると、社員の理解が得られやすくなるでしょう。

次に、「③社員への説明」を行います。社員一人一人に個別に説明するのが望ましいでしょう。その後、「④就業規則・労働契約を変更」します。そうした一連の手続きが終わったら、後々のトラブルを避けるために、減給についての「⑤同意書の提出」を社員にお願いしましょう。

減給額の計算方法

会社都合による減給については、限度額が定められていません。

とは言え、いくらでも減給できるということでもありません。過去の判例に基づくと、おおよそ「10%」程度の減給が限度のようです。

「会社の経営を安定させるためには、どのくらい人件費を削減する必要があるのか」を慎重に検討し、社員が納得できる減給額を決めましょう。

その他の注意点

会社を維持するためにやむを得ないとは言え、企業都合による減給は「社員のモチベーション低下」や「離職者の増加」に直結するため、企業・社員の双方にとってあまり望ましいものではありません。

人件費削減のために「減給」や「整理解雇」といった方法を検討する前に、まずは業務を効率化し、生産性の向上を図りましょう。

【参考】

・業務効率化を検討したい!企業がすぐに取り組めるアイデア18選【チェックリスト付】

・【5つの施策例付】生産性向上に取り組むには、何からどう始めればいいのか?

【無料ダウンロード可能】減給通知書・同意書テンプレート

減給を社員に通知する書面(減給通知書)については、懲戒処分の一環として減給を行う場合には「懲戒処分通知書」、またそれ以外の理由で減給を行う場合には「辞令」という名目で通知するのが一般的です。

また、減給は社員にとっての金銭的影響が大きいものであるため、「懲戒処分通知書」や「辞令」の交付と同時に、社員からの同意を得る必要があります。同意を得る際は、後々のトラブルを防ぐためにも「同意書」へ署名してもらうことが望ましいとされています。

「懲戒処分通知書」や「辞令」「同意書」は、いずれも書式は法的に定められていませんが、あらかじめフォーマットを用意しておくと、滞りなく手続きを進められるでしょう。

下記から減給の措置を取る際に必要な通知書や同意書のテンプレートを無料ダウンロードできますので、ご活用ください。

【懲戒処分通知書】

【同意書】

なお、「辞令」のフォーマットについては、こちらの記事を参考にしてください。

まとめ

減給の手続きは、個人を対象とするのか、あるいは社員全員を対象とするのかによっても、実施する難しさは変わってきます。

いずれの場合でも、減給は従業員の生活に直接的な影響を与えることから、当然のことながら実施のハードルは非常に高いものと言えます。基本的には、「労働者と合意しなければ減給ができない」と考えておくといいでしょう。

また、労働者と合意していたとしても、これを口頭だけで行ってしまうと、後で争いになった場合に、会社は労働者と合意したことが証明できませんので、正しい手順で適切な処置を経ることも重要です。

さらに一律に減給を行う場合は、よりハードルが高くなります。労働者にとって不利益な変更をせざるを得ない場合、丁寧な説明責任を果たした上で、いかに実施するのかがポイントになります。

過去に信用組合とその従業員が争った最高裁判所での判例でも、「不利益の内容・程度、労働者により署名押印されるに至った経緯やその態様、労働者への情報提供、説明の内容等に照らして、その署名押印が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである」と述べられています。

また、基本的なことですが、そもそも就業規則に減給に関する規定がなければ、減給することは非常に難しいと言えます。就業規則は、組織の状況や外部状況の変化に応じて定期的に見直し、また内容が適切かどうかを顧問弁護士と相談しながら、不測の事態になっても正しく運用できるように備えておいた方がよいと言えるでしょう。

下記から減給の措置を取る際に必要な通知書や同意書のテンプレートを無料ダウンロードできますので、ご活用ください。

【懲戒処分通知書】

【同意書】

なお、「辞令」のフォーマットについては、こちらの記事を参考にしてください。

(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/弁護士 相川祐一朗、編集/d’s JOURNAL編集部)

懲戒処分通知書のテンプレート【word版】

資料をダウンロード