就業規則の不利益変更とは?実施する方法とこんな時どうする?15の事例

自社の経営状況が悪化した際には、賃金カットや所定休日の削減などをやむを得ず行う場合もあるでしょう。

しかし、労働者が不利益を被る変更は「不利益変更」と見なされて、場合によっては変更そのものが認められないこともあります。

そのような事態を防ぐためにも、本記事で紹介する15の事例を参考に、不利益変更となるケース・ならないケース、そして不利益変更を行う場合の流れについて、あらかじめ把握しておくことが大切です。

不利益変更に関する手続きは慎重な対応が求められます。トラブルを防ぐためにも、実務でそのまま使える「就業規則変更の同意書テンプレート」を下記から無料でダウンロードしてご活用ください。

不利益変更とは?

不利益変更とは、現在適用されている就業規則を、労働者に不利益になる内容へ変更することです。

例えば、以下のような変更が該当します。

【不利益変更の例】

●賃金を減額する

●年間の所定休日を減らす

●雇用形態を正社員からパート社員に変更する

このような就業規則の変更に関しては、労働契約法で以下のように定められています。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(引用:e-Gov法令検索『労働契約法第八条』)

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

(引用:e-Gov法令検索『労働契約法第九条』)

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

(引用:e-Gov法令検索『労働契約法第十条』)

労働者の不利益になる形で就業規則を変更する際は、それによりどのような影響が出るのか、また妥当性があるのかを事前に説明し、同意を得るなど、一定の手続きを経なければならないのです。

(参考:『【無料テンプレート付】就業規則とは?変更&新規制定時に必要な基礎知識』)

就業規則や労働条件が不利益変更にあたるケース・あたらないケース

ここからは、就業規則や労働条件の変更が不利益変更にあたるかどうかを、実際に起こり得る15の場面に分けて解説していきます。

| 場面 | 不利益変更に該当するケース | 不利益変更に該当しないケース |

|---|---|---|

| 賃金の変更・減給 |

基本給を一方的に3万円減額する |

適正な査定の結果、職能等級の変更に伴い1000円減額となる |

| 役職手当の変更・カット |

役職はそのままで、役職手当のみ月2万円カットする |

人事評価で降格となり、就業規則の定めに従い役職手当が減額される |

| 賞与の変更・カット |

基本給2カ月分としていた賞与を一方的に1カ月分に減額する |

業績悪化に伴い、就業規則の評価基準に沿って賞与を支給しない |

| 休日制度の変更 |

年間休日を120日から110日に減らす |

年間休日を110日から115日に増やす(給与水準は変更なし) |

| 労働時間の変更 |

所定労働時間を8時間から9時間に延長するが、賃金は据え置きのまま |

始業・終業時刻を1時間繰り下げる(生活リズムへの影響が軽微) |

| フレックスタイム制・ 変形労働時間制の導入 |

1カ月単位の変形労働時間制を導入し、従来毎月支払われていた残業代が支給されなくなる |

フレックスタイム制を導入し、従業員が出退勤時間を柔軟に選べるようにする |

| みなし残業時間の廃止 |

固定残業代(月30時間分)を廃止し、その分だけ給与総額が減少する |

既存のみなし残業代制度が法的に無効であり、それを適法な状態に是正する |

| 評価制度の変更 |

年功序列賃金を廃止し、一部社員の給与が減額となる新評価制度に切り替える |

賃金テーブルは据え置きで、評価項目を明確化する制度に変更する |

| 手当など福利厚生の廃止や減額 |

家族手当を廃止し、月収が2万円減少する(生活への影響が大きい) |

福利厚生のフィットネスジム優待制度を廃止する(生活への影響が軽微) |

| 退職金制度の変更 |

退職金規定の支給額算定率を引き下げ、将来の受取額が減少する |

退職金の運用方法を変更するが、将来の受取額は現行水準を維持する |

| 勤続表彰の廃止 |

就業規則に定めた勤続10年の表彰制度の旅行券支給を廃止する |

任意表彰の副賞を記念品からステッカーへ変更する |

| 雇用形態の変更 |

正社員として雇用していた従業員を会社都合で契約社員に変更する |

法令にのっとって、有期雇用社員を無期雇用社員として登用する |

| 異動や出向の指示 |

週休2日制の部署から週休1日制の部署へ一方的に異動させる |

労働条件が変わらない部署へ配置転換する |

| 懲戒事由の変更・追加 |

特定の従業員の過去の行為を罰する目的で、後から懲戒解雇の事由を新設する |

ハラスメント防止のため、懲戒事由にSNS上での誹謗(ひぼう)中傷行為を追加する |

| 合併やM&Aによる 労働条件の変更 |

合併後の就業規則統一で基本給を一律5%引き下げる |

合併後も旧会社の労働条件を維持する |

後述のとおり、不利益変更を有効に進めるには、原則として従業員から個別の同意を得ることが必要です。

一方で、従業員の同意が得られない場合でも、不利益変更に「合理性」が認められれば、変更が有効となるケースもあります。

この点も踏まえながら、ここからは、それぞれの事例がなぜ不利益変更にあたるのかを具体的に解説します。

賃金の変更・減給

賃金は従業員にとって最も重要な労働条件であるため、減給につながる変更は原則「不利益変更」にあたります。

【具体例】

基本給を一方的に3万円減額する

なお、「基本給を減額する場合がある」という旨が、就業規則に規定されていて、倒産の回避など極めて高度な経営上の必要性があり、かつ減額の幅や手続きなどが相当である客観的に合理的な理由があれば、該当する従業員全員の同意を得ることなく減額することも認められることがあります。

一方で懲戒としての減給・降格は、労働条件の不利益変更にはあたりません。懲戒については「理由に客観性や合理性、相当性がある」「就業規則に規定されている」「就業規則に従って手続きが行われた」といった場合、処分として有効と判断されます。

【具体例】

適正な査定の結果、職能等級の変更に伴い1,000円減額となる

なお、懲戒処分による減給については、減給できる額が労働基準法第91条で「上限として1回の額が平均賃金の半日分」と定められているので注意が必要です。

(参考:『【弁護士監修】懲戒処分とは?種類と基準―どんなときに、どんな処分をすればいいのか―』『【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないために注意したいこと』)

役職手当の変更・カット

人事異動・人事評価によって役職手当を減額・カットする場合、就業規則への記載が行われており、企業の適切な人事権の行使といえれば無効な不利益変更にはあたりません。

【具体例】

人事評価で降格となり、就業規則の定めに従い役職手当が減額される

就業規則には、「人事評価により降格となった場合、役職手当が下がり、実質的に減給になる可能性があること」などと明記しましょう。

一方で評価や役職に変更はないものの、手当のみ変更・カットする場合は無効な不利益変更にあたるため、該当する従業員の同意が必要です。

【具体例】

役職はそのままで、役職手当のみ月2万円カットする

(参考:『【弁護士監修】降格する際、何からどうする?違法にならないために注意したいこと』)

賞与の変更・カット

賞与に関しては、一般的に支払いの裁量が企業側にあると認められていることから、「企業の業績や評価に基づいて支給額を決める」と就業規則に抽象的に明記されている場合、支給額を変更しても違法な不利益変更にあたりません。

【具体例】

業績悪化に伴い、就業規則の評価基準に沿って賞与を支給しない

しかし、一定の賞与支給額(例えば基本給〇カ月分など)で算出する場合や、減額の可能性について就業規則で何も示されていない場合は、明記されている支給額が保障されているものと解釈される可能性があるので注意が必要です。

【具体例】

基本給2カ月分としていた賞与を一方的に1カ月分に減額する

休日制度の変更

年間休日の日数を減らす変更は、不利益変更にあたります。また、休日を増やす場合でも、時間単価の変動により賃金が減額になれば不利益変更にあたるため、注意が必要です。

【具体例】

年間休日を120日から110日に減らす

変更しなければならない場合は、該当従業員に対し変更理由を十分に説明し、同意を得るようにしましょう。

有給日数を減らす変更も不利益変更にあたります。有給に関しては、「年5日の取得義務化」を受け、有給休暇取得日をあらかじめ指定する「計画年休制度」の導入を検討する企業もあるでしょう。

導入する際には労使協定に基づき、就業規則を変更する必要があります。計画年休は、有給自体の日数を減らすものではありませんが、「有給を自由に取りにくくなる」といった声が従業員から上がってくる可能性もあるでしょう。

導入の際には、制度導入の目的や詳細についてきちんと説明することが重要です。

(参考:『【弁護士監修】計画年休制度とは。年5日・有給休暇義務化の今こそ取得率UPの切り札』)

一方で、年間休日は増えるが、賃金に変更がない場合は、休日を変更しても違法な不利益変更にあたりません。

【具体例】

年間休日を110日から115日に増やす(給与水準は変更なし)

労働時間の変更

労働時間の変更は、「変更したことにより賃金が減少するかどうか」が不利益変更の判断基準の一つとなります。所定労働時間の延長に伴い、賃金がその分増加するのであれば、不利益の程度が小さいため、変更が認められやすいといえます。

反対に、所定労働時間が増えたにもかかわらず賃金が変わらない場合や下がっている場合は、社員にとって不利益が大きいため、変更が認められにくくなります。

【具体例】

所定労働時間を8時間から9時間に延長するが、賃金は据え置きのまま

もう一つの判断基準は、「労働の時間帯がどの程度変わったか」です。「始業時刻や終業時刻をそれぞれ1時間前倒しする」変更は、不利益の程度が小さいケースもあり、変更が認められることもあるでしょう。

【具体例】

始業・終業時刻を1時間繰り下げる(生活リズムへの影響が軽微)

一方、早朝や深夜の時間帯など、今まで就労義務を負わなかった時間帯に始業時刻や終業時刻を変更する場合は、一般的に不利益の程度が大きく、変更が認められない可能性が高いため注意が必要です。

フレックスタイム制・変形労働時間制の導入

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめはたらく時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出勤・退勤時間やはたらく長さを労働者が自由に決定できる制度です。

一見、残業代が減ることによる従業員の不利益がありそうですが、はたらき方の自由度を高め、従業員のワークライフバランスの実現につながる制度であることから、その趣旨に沿った導入は不利益変更にはあたらないと考えられています。ただし、コアタイムが長過ぎるなどその趣旨に沿わない制度設計は不利益変更にあたる可能性があります。

【具体例】

フレックスタイム制を導入し、従業員が出退勤時間を柔軟に選べるようにする

変形労働時間制とは、業務量の波に合わせて労働時間を柔軟に調整できる制度のことです。企業にとっては業務が偏ることで発生する残業を削減・抑制できるというメリットがあります。

しかし、残業代がこれまでのようには支給されないこともあるため、従業員にとっては不利益にあたる可能性があります。残業時間の計算方法や制度を導入する目的など、全従業員に向けて事前に十分説明することが大切です。

【具体例】

1カ月単位の変形労働時間制を導入し、従来毎月支払われていた残業代が支給されなくなる

(参考:『フレックスタイム制を簡単解説!調査に基づく84社の実態も紹介』『【かんたん図解】変形労働時間制とは?弁護士監修で正しい労働時間・休日の計算方法と導入フローを解説』)

みなし残業時間の廃止

みなし残業時間とは、賃金や手当の中にあらかじめ一定時間分の残業代を含ませておく制度のことです。

みなし残業制度では固定の残業代が毎月支払われるため、従業員の生活を保障する「生活給」となっていることもあるでしょう。その場合、廃止すると生活給が減ることから不利益変更に該当する可能性があります。

【具体例】

固定残業代(月30時間分)を廃止し、その分だけ給与総額が減少する

従業員の同意を得て、基本給への振り替えや調整手当を支給するなど変更後も給与の総支給額が同等以上に維持される制度設計にしましょう。

評価制度の変更

年功序列制度は、年齢や勤続年数に伴う賃金の上昇を確約する制度です。近年、日本企業でも成果主義が主流となりつつあり、年功序列制度を廃止する企業も増えています。

年功序列制度を変更・廃止することは、一部の従業員の賃金が減額になる可能性があるため、不利益変更に該当します。変更の合理性をしっかり説明し、従業員の同意を得て移行するようにしましょう。

【具体例】

年功序列賃金を廃止し、一部社員の給与が減額となる新評価制度に切り替える

賃金テーブルの改定を伴わず、評価項目や基準をより明確化・客観的にするための変更(具体化)の場合は、評価制度を変更しても違法な不利益変更にあたりません。

【具体例】

賃金テーブルは据え置きで、評価項目を明確化する制度に変更する

(参考:『年功序列とは?1分でサクッとわかる、制度の仕組みとメリット・デメリット』)

手当など福利厚生の廃止や減額

家族手当や住宅手当などの福利厚生は、従業員の生活や満足度を向上させるための制度ですが、支給金額が生活給に含まれている可能性が高いことから、廃止・減額する場合は不利益変更にあたります。

【具体例】

家族手当を廃止し、月収が2万円減少する

ただし、直接的な労働の対価ではないため、基本給に比べて不利益部分が少ないと考えられています。手当の減給や廃止によって、従業員がどの程度不利益を受けるかが重要となるので、従業員が手当の廃止・減給に納得できるような合理性のある理由を説明するとともに、不利益を補うための代替案を用意しましょう。

【具体例】

福利厚生のフィットネスジム優待制度を廃止する(生活への影響が軽微)

(参考:『【社労士監修】家族手当の支給条件・相場。廃止が進む理由と時代に合う新たな手当とは』)

退職金制度の変更

退職金の支払いは法律で義務付けられているものではありません。

しかし、社内に退職金制度があり、就業規則にも規定されている場合、支給金額の水準を引き下げる変更や、制度自体の廃止は不利益変更にあたります。

【具体例】

退職金規程の支給額算定率を引き下げ、将来の受取額が減少する

退職金は金額が大きいこともあり、変更により従業員に及ぼす影響が大きいと考えられるため、慎重に進めることが重要です。従業員に対して十分な説明をするとともに、不利益を緩和する措置の検討を行いましょう。

【具体例】

退職金の運用方法を変更するが、将来の受取額は現行水準を維持する

勤続表彰の廃止

勤続表彰制度があらかじめ就業規則に明記されており、対価として金銭・現物が支給される場合、廃止となれば従業員にとっては不利益にあたります。

【具体例】

就業規則に定めた勤続10年の表彰制度の旅行券支給を廃止する

また、「お年玉」や「金一封」など、就業規則には明記されていないものの「長期間にわたって反復継続している」「従業員が承知している」「使用側が是認している」「事実上ルール化されている」といった条件に当てはまる取り組みは「労使慣行」にあたり、一方的に廃止すれば不利益変更に該当します。

【具体例】

任意表彰の副賞を記念品からステッカーへ変更する

不利益の程度を考慮した上で、必要に応じ従業員の同意に基づき手続きを進めましょう。

雇用形態の変更

雇用形態を企業が一方的に変更することは不利益変更にあたります。

例えば、企業の都合により正社員からパートタイマーへ雇用形態を変更するといったケースでは、雇用の安定や減給などにより、不利益となることが明確であるため、不利益変更に該当します。

【具体例】

正社員として雇用していた従業員を会社都合で契約社員に変更する

従業員側に理由がある場合(懲戒による降格など)でも、「正社員から契約社員へ」「無期パートタイマーから有期パートタイマーへ」など、雇用契約の枠組みを超えて人事権・懲戒権を行使することは、社会通念上相当とは認められず、人事権や懲戒権の濫用として無効になります。

そもそも、労働契約法が示すとおり、労働条件の変更は労働者と使用者の合意によって行うのが大原則です。そのため、例えば本人の同意を得て契約社員から正社員へ登用するようなケースは、有利不利にかかわらず有効な労働契約の変更であり、一方的な「不利益変更」の問題とは異なります。

異動や出向の指示

就業規則に明記されているなど、使用者が従業員を出向・異動させる根拠がある場合でも、従業員の不利益の程度が大きく、必要性に欠ける場合は人事権の濫用として無効となります。

例えば、「週休2日制の出向先から週休1日制の出向先への変更」や「賃金の減額を伴う出向」などは、不利益が大きいと判断され、無効となる可能性があるでしょう。

【具体例】

週休2日制の部署から週休1日制の部署へ一方的に異動させる

ただし、異動や出向をしなければ経営上深刻な問題が発生する場合は、認められるケースもあります。

一方で、異動や出向により、労働条件が低下しない場合については、違法な不利益変更にあたりません。

【具体例】

労働条件が変わらない部署へ配置転換する

懲戒事由の変更・追加

就業規則に記載されている懲戒事由を「変更する」「追加する」ことは、従業員にとって「懲戒される理由」を増やすことにつながるため、不利益変更にあたるとの考えもありますが、従業員が懲戒事由に該当する行為を取らなければ良いことから、不利益性は低いと考えられます。

なお、懲戒を行う場合は、懲戒の対象となる行為が行われる前に、それが懲戒の対象となることが就業規則等で定められていなければなりません。

例えば問題を繰り返す従業員に対し「当てはまる懲戒事由がない」といった理由で、後から懲戒事由を追加し、懲戒解雇等の懲戒とすることは認められません。

【具体例】

特定の従業員の過去の行為を罰する目的で、後から懲戒解雇の事由を新設する

一方で、時代の変化に適応するなど合理的な理由に基づき将来の行為に適用する事由を追加する場合は、懲戒事由の変更をしても違法な不利益変更にあたりません。

【具体例】

ハラスメント防止のため、懲戒事由にSNS上での誹謗中傷行為を追加する

懲戒事由を変更・追加する場合は、合理性があるかどうかを十分考慮し、従業員の同意を得て、慎重に進めるようにしましょう。

(参考:『問題社員とは?特徴と違法にならない対応方法・注意点を解説』)

合併やM&Aによる労働条件の変更

合併やM&Aが行われた場合、人事制度や労働条件は、「どちらかの企業の規定に合わせる」または「新たに策定する」という形で統一されることが一般的です。

いずれの方法で労働条件が変更になったとしても、合併前の労働条件より低下する場合は不利益変更にあたります。

【具体例】

合併後の就業規則統一で基本給を一律5%引き下げる

スムーズに規定を統一させるためには、「徐々に移行していく」「緩和措置を講じる」などの対策が必要となるでしょう。

就業規則や労働条件の不利益変更が認められる2つの条件

以下の2つの条件を満たす場合、不利益変更でも認められる可能性があります。

1.変更に合理性がある

2.変更後の就業規則を周知する

それぞれの詳細を順に解説します。

1.変更に合理性がある

就業規則の変更に合理性があれば、不利益変更であったとしても認められる可能性があります。合理性があるかどうかの判断は、先に引用した労働契約法第10条の内容に基づき行われます。

具体的な内容は以下のとおりです。

【変更に合理性があるかどうかの判断基準】

| 労働契約法第10条の言及箇所 | 概要 |

|---|---|

| 従業員が受ける不利益の程度 | 従業員が実際にどの程度の不利益を被ることになるのか、また不利益の程度を減らすための緩和措置などを講じているか |

| 変更の必要性 | 「賃金を減らさないと会社を存続できない」など、就業規則を変更せざるを得ない状況であるか |

| 変更後の内容の相当性 | 変更後の就業規則が、同業他社と比較して著しく低い条件になってしまわないか |

| 労働組合等との交渉状況 | 就業規則を変更するにあたって、従業員代表や労働組合と協議を重ねて、理解を得るように努めたか |

これらの判断基準は、どれか一つを満たせばよいというわけではありません。実際の判断の際には、これらの事情が総合的に考慮され、その変更が全体として、社会通念上、やむを得ないと認められる場合に「合理性あり」と判断されます。

(参照:e-Gov法令検索『労働契約法』)

2.変更後の就業規則を周知する

労働基準法106条では、会社が就業規則を従業員にわかる形で常に周知しておくことが義務づけられています。

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

(引用:e-Gov法令検索『労働基準法第百六条』)

当然、不利益変更を行った際にも、変更後の就業規則を必ず周知しなくてはなりません。

また就業規則の周知方法に関しては、労働基準法施行規則で以下の方法を取るようにと提示されています。

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(引用:e-Gov法令検索『労働基準法施行規則第五十二条』)

事務所や休憩所など、従業員がいつでも見られる場所に提示する、また書類にまとめて各従業員に配布するなどの対応を取れば問題ないでしょう。

不利益変更をやむを得ず行う場合の2つの進め方

やむを得ず、従業員に不利となるような就業規則の変更を行わなければならない場合は、下記のいずれかの方法で変更します。

1.従業員個人や労働組合の合意を得て変更する方法

2.従業員の同意を得ず、就業規則を変更する方法

それぞれのフローを詳しくご紹介します。

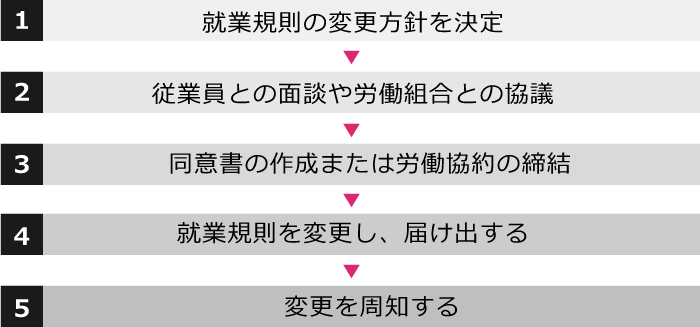

従業員個人や労働組合の合意を得て変更する方法

就業規則を変更する際は、まず従業員全員に個別で同意を得る、または社内に労働組合がある場合は労働組合との合意をまずは検討します。従業員の同意を得られれば、不利益な変更も有効と判断されます。

そのため、従業員に対し十分な説明と協議をすることが、企業には求められるでしょう。進め方を詳しくご紹介します。

1.就業規則の変更方針を決定する

企業の現状を分析した上で、総務部等の人事労務部門を扱う部署を中心に就業規則の変更方針を固め、草案を作成します。変更が適用される従業員の範囲を明確にし、対象を特定しましょう。

その後、「変更内容に合理性があるか」「従業員が受ける不利益の程度がどのぐらいなのか」などを確認し、問題がなければ経営陣の合意を得ます。

併せて、対象となる従業員に個別で同意を得るのか、社内に労働組合がある場合は労働組合との協議で合意を得るのかも決定しましょう。

2.従業員との面談や労組との協議をする

従業員との個別面談では、変更に関する十分な説明を行い、理解を得るようにしましょう。従業員がどのような不利益を被るのか、変更の具体的な内容を伝えることはもちろん、経営状況の悪化など、変更が必要な理由について詳しく説明します。

従業員への不利益が大きい変更の場合は、代替措置を用意し、提案・協議する形で交渉を進めましょう。この際、威圧的な雰囲気にならないよう十分に注意し、従業員の真意で変更に同意できる状況を築いておくことが重要です。

労働組合がある場合、組合との間で労働協約を締結すれば、従業員からの個別の同意を得ずに就業規則の変更ができます。

ただし、効力が及ぶ範囲は原則「組合員のみ」です(これを「規範的効力」といいます)。

平成9年3月27日に示された最高裁判所の判決では、特定の組合員や一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として労働協約が締結された場合など、労働組合の目的から逸脱して労働協約が締結された場合には、その規範的効力が否定されることが示唆されています。

不利益の対象・範囲と程度を把握し、対応すると良いでしょう。

3.同意書の作成または労働協約を締結する

従業員との面談後、納得ができているようであれば同意書を記入してもらいましょう。従業員による同意は、口頭でも可能です。

しかし、書面に残さずに口頭だけで同意を得ると、該当する従業員が後から「そのような同意はしていない」と主張した場合、同意を得ていたかどうかの証明ができません。従業員とのトラブルを防ぐため、同意書を作成し、書面で残すようにしましょう。

なお、同意書に決まった書式はありません。

実務でそのまま使える「就業規則変更の同意書テンプレート」を、下記から無料でダウンロードしてご活用ください。

一方、労働組合との間で合意に至った場合は「労働協約」の締結が必要です。労働組合法第14条により、労働協約は「書面」にし、「両当事者が署名または記名押印する」ことで効力が発生するとされています。労働協約は、必ず書面として残しましょう。

4.就業規則を変更し、届け出を行う

従業員の合意を得た後は、就業規則の該当する項目を変更します。就業規則を変更しなければ、労働契約法第12条の「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする」という定めにより、変更に関する合意は無効となってしまうため、注意しましょう。

また、変更の届け出をする際に、労働者代表が記載した「意見書」の提出が必要となるため、併せて準備をする必要があります。

変更後は、就業規則変更届と労働者代表から得る意見書、新しい就業規則を2部ずつ作成し、労働基準監督署に届け出ます。1部は受付印を押されて返却されるため、社内で保管しましょう。

5.変更を周知する

就業規則の変更は届け出れば終了というわけではなく、変更内容を従業員に周知する必要があります。

「事業所内の見やすい場所に掲示する、または備え付ける」「書面にして従業員に交付する」「電子データとして、事業所内のパソコンでいつでも閲覧できるようにする」といった方法で、周知を図るようにしましょう。

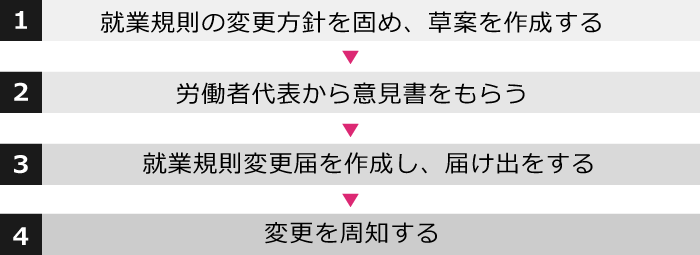

従業員の同意を得ず、就業規則を変更する方法

原則としては従業員との合意が必要ですが、個別での同意や労働協約による合意が得られない場合でも、「就業規則や労働条件の不利益変更が認められる2つの条件」の見出しで前述したように、変更が合理的といえるもので、変更後の就業規則を従業員に周知した場合には、労働契約法第10条に基づき「就業規則の変更」により就業規則の不利益変更を行うことができます。

就業規則の変更は、労働契約法により手続き規定が定められています。下記のフローに沿って変更を進めるようにしましょう。

1.就業規則の変更方針を固め、草案を作成する

自社の現状を分析した上で就業規則の変更方針を固め、草案を作成します。その際、変更が適用される従業員の範囲を明確にし、変更内容に合理性があるか、従業員が受ける不利益の程度がどのぐらいなのかを確認しましょう。

問題がなければ、法務担当の確認を経て、経営陣の承認を得ます。

2.労働者代表から意見書をもらう

変更後の就業規則を労働基準監督署へ届け出る場合、労働者代表から意見を聴取した証明となる「意見書」の提出が必要です。意見書の様式は、特に決まっていません。

意見書の作成には、労働者の過半数で組織する労働組合や、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要があります。労働者代表に、就業規則の変更に対する意見の記載をしてもらいましょう。

意見がない場合でも、「特に意見はありません」などと記入してもらうことが必要です。

3.就業規則変更届を作成し、届け出を行う

前述したように、就業規則を変更した後は、就業規則変更届と労働者代表から得る意見書、新しい就業規則を2部ずつ作成し、労働基準監督署に届け出ます。

「就業規則変更届」には決まった様式はなく、「企業の名称」「企業の所在地」「企業の代表者の役職・氏名」などが記載されていれば、書式は自由とされています。

4.変更内容を従業員に周知する

こちらも前述したように、変更の届け出が終わった後は、変更内容を従業員に周知することが必要です。

従業員がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。周知義務を怠ると、労働基準監督署の指導を受ける場合や、罰金刑につながる可能性もあるので注意しましょう。

(参考:『【無料テンプレート付】就業規則とは?変更&新規制定時に必要な基礎知識』)

従業員の同意がないまま就業規則を変更した場合のリスク

仮に労働者からの同意を得ずに不利益変更を行ったとしても、基本的には罰則は生じません。労働契約法は私法、つまり民事について定められたものであるためです。

ただし、従業員から訴訟され、損害賠償金を請求されるリスクがあることを忘れてはなりません。仮に訴訟に至らなかったとしても、業務に対する従業員のモチベーションが低下し、その後の企業経営に大きな支障が出る恐れはあります。説明がないまま労働条件が不利な内容に変わると、「会社に一方的に扱われている」と従業員が感じ、不信感や不満が高まってしまうためです。

なお、同意なしの不利益変更に罰則はありませんが、変更後の就業規則を労働基準監督署に届け出なかった場合は処罰の対象になります。

常時10人以上の従業員がいる企業では、就業規則を作成および変更した場合に、行政官庁に届けなくてはならないと、労働基準法第89条で定められているためです。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(後略)(引用:e-Gov法令検索『労働基準法第八十九条』)

これに違反した場合は、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金が科される恐れがあるため、注意しましょう。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

(前略)第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者(引用:e-Gov法令検索『労働基準法第百二十条』)

一方で、常在している従業員の数が10人未満の企業には、就業規則の作成および提出の義務は課されていません。

もちろん任意作成は可能なので、必要に応じて作成しても良いでしょう。

不利益変更を円滑に実施する4つのポイント

不利益変更の実施が避けられない場合は、従業員との間に摩擦が生じないように以下の4つのポイントに留意しましょう。

1.労働組合や従業員代表に向けて十分な説明を行う

2.複数回に分けて話し合う

3.従業員が被る不利益を最小限に抑える

4.経過措置を設ける

1.労働組合や従業員代表に向けて十分な説明を行う

労働組合や従業員代表に対して、なぜ不利益変更が必要になるのかをていねいに説明する必要があります。「変更には合理性がある」と理解してもらえなければ、従業員からの支持は得られません。

自社が置かれている状況、そして不利益変更によって見込める改善効果などを、事細かに説明することが大切です。また、こちらから状況を説明するだけではなく、労働者側の意見もしっかりとヒアリングしましょう。ヒアリングした意見を一つでも多く取り入れていけば、大きな反発を受ける可能性を減らすことにつながります。

2.複数回に分けて話し合う

一度の説明で従業員の理解を得られなかった場合には、複数回に分けて話し合いの場を設けましょう。これは、不利益変更の合理性を認めてもらう上でも重要な対応です。

前項でも触れたとおり、初回の説明では自社の現状と就業規則を変更する理由を伝えることが基本です。その上で2回目以降では、就業規則を変更しなかった場合に生じる自社への影響を、過去の決算資料や利益予測データなどを用いて具体的に説明しましょう。

自社の存続に関わる事項である、ということが実感を伴って伝わり、不利益変更の必要性を理解してもらえる可能性を高められるかもしれません。

3.従業員が被る不利益を最小限に抑える

先述したとおり、従業員が被る不利益の度合いを少しでも抑えて、変更の合理性を認めてもらうことが非常に重要となります。

例えば、賃金を減らす場合には必要最低限の減額にとどめる、また特別休暇の付与や労働時間の短縮といった代替措置を設ける、などの対応を取りましょう。

また、企業として可能な限りの対応を行った、という事実が従業員に伝われば、不利益変更後も良好な関係を維持することにもつながります。

4.経過措置を設ける

はたらき方や収入面がいきなり変わると、経済的にも精神的にも従業員に大きな負担がかかります。

そのため、不利益変更をすぐに適用せず、一定期間の経過措置を設けることも重要な対応となります。

何らかの制度を変える場合には段階的な運用スケジュールを開示する、また賃金を減らす際には猶予期間を設ける、などの対応を取れれば理想的です。

不利益変更に関する過去の裁判事例

どのような変更が「不利益変更」にあたるのか、また合理性があると判断されるのか、過去の裁判事例をご紹介します。

「年功型から完全歩合制への変更」が認められた事例

事例の概要

●概要:3年間赤字が続いたタクシー会社Aは、賃金総額を減少させるために、年功序列的賃金体系から完全歩合給とする賃金体系に、就業規則の変更を行った。それに対し一部従業員が、就業規則の変更によって実施された新賃金体系は無効であるとし、従来の賃金体系による賃金との差額賃金および未払い賞与、慰謝料の支払いを求めた。

判決の概要

●判決:変更は有効であるとし、訴えを棄却

●理由:赤字解消のために賃金総額を減少させる必要があり、また、従業員全体で見たときの不利益の程度は小さい。組合との協議を5カ月の間に13回も重ねていることなどから、合理性があると判断。

「賃金減少を伴う労働条件の変更」が認められなかった事例

事例の概要

●概要:経営上の必要性により賃金総額を減少させる必要があったB銀行は、行員の分類に「専任職」を新たに加え、55歳以上の者は原則「専任職」にし、「基本給を凍結する」「手当の廃止」といった内容で就業規則を変更。その際、多数組合の合意は得たものの、少数組合から合意を得られず、従業員数名が「専門職の辞令の無効」と「賃金の差額分の支払い」を請求した。

判決の概要

●判決:「賃金の減額」に関する部分のみ無効

●理由:賃金体系の変更による行員の負担は大きく、不利益性を緩和するための代替措置も行わなかったとのことから、就業規則変更の相当性を肯定することはできない。しかし、労組の合意を得ていることなどから、「賃金減額」に関する部分のみ無効と判断。

「所定労働時間の変更」が認められた事例

事例の概要

●概要:C銀行は、銀行法施行令の改正に伴い、週休2日制導入と平日の所定労働時間を延長する旨を提案し、就業規則を変更した。しかし少数組合からの合意を得られず、一部の組合員(行員数人)が時間外手当の差額の支払いを求めた。

判決の概要

●判決:変更は有効

●理由:年間を通して見れば変更前後で所定労働時間の差はそれほど大きくない。変更後の内容も相当性と合理性が認められるとして、組合員の訴えを棄却。

就業規則を変更する際は、従業員と綿密に協議を重ねて理解を得ることが重要

不利益変更を行う際は、変更内容に合理性や相当性があるのかどうかを十分に説明し、従業員の同意を得ることを徹底しましょう。

従業員の同意を得ない、あるいは不利益変更の内容を周知しない場合には、大きな反発を受けて、その後の経営状況にも影響する問題に発展する恐れがあります。

反対に、企業側が説明責任を果たし、従業員に及ぶ影響を少しでも減らそうと尽力すれば、不利益変更を行った後でも良好な関係を維持できるはずです。不利益変更の内容がいかなるものであっても、従業員と密に協議を重ねて理解を得ることが重要となるのです。

不利益変更に関する手続きは慎重な対応が求められます。トラブルを防ぐためにも、実務でそのまま使える「就業規則変更の同意書テンプレート」を下記から無料でダウンロードしてご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

就業規則変更に関する同意書サンプルテンプレート【Word版】

資料をダウンロード