採用フローとは?押さえておきたいポイントと課題の改善策

d’s JOURNAL編集部

採用活動の質を高めるためには、一定のスケジュールや手順を決め、足元を固めたうえでさまざまな施策を実施することが大切です。採用フローは、採用活動における土台のような役割を担い、チームの連携を強化するうえで重要なツールとなります。

この記事では、採用フローの重要性や作成方法、効果的に活用するためのポイントなどをご紹介します。

採用フローとは

採用フローとは、企業が採用活動を開始してから終了するまでの一連の流れのことです。「採用」という明確な目的に向かって進めるものであるため、基本的な流れは企業ごとに大きく変わることはありません。

しかし、新卒や中途などの自社が求める人材の違いのほか、募集する役職の違いなど、状況に応じて適切なフローが異なります。細部には企業の独自性が反映されるということになります。採用フローの作成を不備なく進めるには、応募から入社までの流れを関係者全員が把握した上で、一定の共通認識を持つ必要があります。

適切な採用フローに共通しているポイントは、具体的な業務内容や求めるスキルなどの情報が適切に開示されるように設計されていることです。その上で、迅速な対応や、面接後のフィードバックなどが徹底されていると、より理想的です。

採用フローの重要性

採用活動の効率を高めて、求める人材を速やかに採用するためには、採用フローの構成が非常に重要です。採用フローを適切な流れに整えることで選考状況が把握しやすくなり、関係者間の連携が強化されます。

自社の求める人材像を明確にした上で採用フローを構築し、適宜改善することで、採用活動を効率化できるでしょう。また採用活動が順調に進まない場合でも、採用フローの構築によって、課題を可視化できるため、次回の採用活動に向けた改善が可能です。その結果、採用費用の削減にもつながるかもしれません。

適切な採用フローを作成して人材の雇用に成功すれば、自社の競争力維持にも大きく貢献できるでしょう。

採用フローの主なステップ

ここから、採用フローの一般的なステップを見ていきましょう。採用フローは、候補者の募集から入社手続きまで、大きく5つのステップに分けられるため、以下で一つひとつ解説します。

ステップ①募集

まずは、候補者の募集を行います。

求人広告やオウンドメディアを活用して求人情報を発信することや、会社説明会やイベントを開催するなどの方法で、候補者の母集団を形成します。また、企業が候補者に直接アプローチする「ダイレクト・ソーシング」や、SNSやWebメディアを活用すれば、より多くの候補者に自社の魅力を伝えられるでしょう。

ステップ②書類選考

次のステップは、書類選考です。候補者から受け取った履歴書や職務経歴書などを吟味して、自社に合った人材かどうかを判断します。その際、人事・採用担当者だけでなく、現場の社員や経営層とも連携することで、選考の精度をより高めることができます。

書類選考の進め方

書類選考を進める際は、評価基準をあらかじめ設定しておくことが重要です。

企業が採用活動を行う際は採用要件を設定し、選考を進めますが、一部の評価項目については、選考担当者の判断に委ねられることとなります。その結果、評価基準にばらつきが生まれ、選考の統一性が損なわれる可能性があるのです。このような事態とならないよう、事前に評価基準を細かく設定して、関係者と共有しておきましょう。

具体的には、「職務経歴書は詳細に記載されているか」「志望動機に矛盾点やあいまいな部分がないか」などを判断基準として、書類選考を進めます。

また、候補者の適性を判断するために、書類選考と併せて筆記試験や適性テストを実施するのも有効です。近年では、オンライン化が進んでおり、自宅から受験できるツールを取り入れる企業も増えています。

ステップ③面接

書類選考や各種試験を通過した候補者に対しては、面接を順次実施します。面接の形式には、候補者1人に対して、1人または複数人の面接官が実施する個別面接のほか、複数人の候補者に対して同時に実施するグループ面接などがあります。自社が求める人材像を明確にした上で、最適な形式で実施しましょう。

個別面接は、候補者が自社の求める人材として適しているかどうかを判断するとともに、個人の特性や強みをより深く理解することを目的とします。そのため、一度実施して終わりにするのではなく、複数回にわたって面接を行うのも一つの手です。

一方のグループ面接では、候補者の他者との関わり方や、集団の中で求められる自身の役割を理解しているかどうかを見極めます。具体的には、グループワークやグループディスカッションなどを通じて、協調性やリーダーシップの有無を判断することが一般的です。

ステップ④採用の確定・フォロー

面接による選考を終えたら、合格した候補者に採用条件通知書を送付します。

ここで注意すべき点は、候補者は必ずしも自社の選考だけを受けているとは限らず、他社にも応募している可能性があるということです。そのため、採用を決めた時点で速やかに採用条件通知書を出さなければ、他社への入社を決めてしまう恐れがあります。

このようなリスクを防ぐため、採用決定後は早急にコンタクトをとって、面談を実施するとよいでしょう。特に新卒採用では、研修や懇親会を開催して採用が決まった人材同士が親睦を深め、安心して働き始められる環境を整えておくことも大切です。

ステップ⑤入社手続き

採用が決まった人材には、あらかじめ設定した入社日に出社してもらい、必要な手続きを行います。その際、社員名簿や賃金台帳の整備、社会保険への加入手続きの準備などを事前に済ませておくと、スムーズに対応できます。

(参考:【社労士監修】入社手続きに必要な書類や業務フローを解説<チェックリスト付>)

新卒採用と中途採用のフローの違い

基本的な採用フローのステップを押さえたところで、ここからは、新卒採用と中途採用のフローの違いを見ていきましょう。大きな違いとしては、「一斉採用」か「個別採用」か、という点が挙げられます。

新卒採用の場合、就活ルールによって、企業が採用条件通知書を出せるタイミングは大学4年生の10月以降と決められています(2025年3月時点)。また、多くの企業では4月1日を入社日としているため、それに合わせて採用活動が一斉に開始されるという点も押さえておきましょう。

一方、中途採用は、企業ごとに採用のタイミングや入社時期が異なります。配属先やポジションに応じて必要な人材を随時募集するため、特定の時期に一括で採用活動を行うわけではなく、個別の対応が求められるのが特徴です。

新卒採用のフロー

新卒採用の場合、学校を卒業してからの入社となるため、採用が決まってから実際に入社するまでにタイムラグが発生します。また、一度に多くの人材を採用する企業が多いのも

特徴の一つです。

では、新卒採用のフローは、どのように作成すればよいのでしょうか。以下で、一般的な新卒採用の流れと、企業ごとに工夫された採用フローを紹介しますので、独自の採用フローを作成する際にご参考ください。

一般的な新卒採用のフロー

新卒採用では、一般的に「標準型」と呼ばれる採用フローが用いられています。その具体的な流れは、以下の通りです。

一般的な新卒採用のフロー

①募集

②会社説明会

③書類選考・筆記試験

④面接

⑤採用

⑥入社

このフローでは、会社説明会を開催してから選考を始めるため、企業に対する理解や入社意欲が高い状態で選考に臨んでもらえます。結果、自社とのミスマッチを防げる可能性があることから、多くの企業がこの方法を取り入れています。

企業独自の新卒採用のフロー

前項でお伝えした標準型の新卒採用のフローに加えて、企業が独自の選考プロセスを設けるケースも少なくありません。例えば、会社説明会と選考を一体化して工数を減らす、あるいは最終面接前にインターンシップを実施する方法などがあります。

例に挙げた採用フローも含めて、ここでは新卒採用で用いられる3つの特徴的な採用フローを詳しく紹介します。

説明会・選考一体型

新卒採用のフローには、会社説明会と選考を一体化している形式があります。具体的には、以下の手順で採用活動を進めます。

説明会・選考一体型の採用フロー

①会社説明会・筆記試験・適性テスト

②面接

③採用

④入社

このフローでは、会社説明会と筆記試験、適性テストをまとめて実施することで工数が減り、入社までスピーディーに進むのが特徴です。そのため、短期間で採用活動を進めたい企業によく用いられています。

ただし、会社説明会と試験が同日に行われることで、自社を十分に理解してもらえない可能性がある点には注意が必要です。

インターンシップ型

インターンシップ型の採用フローでは、エントリーを受け付ける前にインターンシップを実施します。これにより、自社が求める人材を早期に囲い込める可能性が高まります。

インターンシップ型の採用は、以下のフローで実施するのが一般的です。

インターンシップ型の採用フロー

①インターンシップ

②エントリー

③面接

④採用

⑤入社

インターンシップの期間は企業によって異なり、短期の場合は1日~数週間程度、長期であれば1カ月以上の時間をかけることもあります。

この採用フローでは、学生が企業理解を深めた上で選考を受けるため、ミスマッチを減らせる効果が期待できます。ただし、インターンシップを実施する分、採用活動が長期化しやすい点に注意しましょう。

テスト先行型

会社説明会よりも前に、筆記試験などの各種テストを実施する採用フローをテスト選考型といいます。標準型の採用フローと似ていますが、会社説明会と各種試験の順序が逆になっているのが特徴です。

テスト先行型の採用フロー

①募集

②書類選考・筆記試験・適性テスト

③会社説明会

④面接

⑤採用

⑥入社

このフローの目的は、各種試験の結果を基に自社が求める人材を絞り込むことです。これにより、企業側は採用活動をよりスムーズに進行できるため、特に知名度が高い企業や、応募の多い企業でよく採用されています。

中途採用のフロー

新社会人となる人材を採用する新卒採用に対して、中途採用はすでに社会人経験があり、即戦力となる人材を採用するプロセスです。実務経験や専門的なスキルを持っているため、募集する部門やポジションに適した人材を見極めることが重要になります。そのため、採用フローも柔軟にカスタマイズされることが一般的です。

この項では、中途採用の基本的な流れを、アレンジを加えた採用フローとともに詳しくお伝えします。

基本的な中途採用のフロー

中途採用のフローは、一般的に以下の流れで進めます。

基本的な中途採用のフロー

①募集

②個別対応(会社説明会など)

③書類選考

④筆記試験・面接

⑤採用

⑥入社

上記の採用フローはあくまでも一例です。企業によっては、会社説明会を省いて面接時に企業の概要を説明するケースや、筆記試験がない場合もあります。

また中途採用では、「リファラル型」や「リクルーター型」といった特別な採用手法を取り入れる場合もあるため、以下でこれらの採用フローについても詳しく解説します。

リファラル型

リファラル型とは、自社の社員に友人・知人を紹介してもらい、採用につなげる方法のことを指します。リファラル型の採用フローの具体的な進め方は、以下の通りです。

リファラル型の採用フロー

①求人情報・採用要件を社内に通知

②社員からの紹介

③面接

④採用

⑤入社

企業理解の深い社員が仲介役となることから、転職希望者と自社の相性を事前に確認しやすいのが特徴です。そのため、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上が期待できます。

(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』)

リクルーター型

自社の社員が自身の出身大学のネットワークを活用して、同じ大学を卒業した人材を採用するフローを、リクルーター型と呼びます。リクルーター型では、転職希望者の人柄や適性を見極めるためのコミュニケーションを含む採用フローとなり、本格的な選考の前にカジュアル面談や体験入社を取り入れるケースもあります。具体的な流れは、以下をご確認ください。

リクルーター型の採用フロー

①採用広報開始

②自社の社員による社外へのコンタクト

③人材の紹介

④カジュアル面談(体験入社)

⑤本エントリー

⑥面接

⑦採用

⑧入社

カジュアル面談は、リラックスした雰囲気の中で企業と転職希望者が話し合うもので、求人内容についての認識のずれを防ぐ目的で実施します。転職希望者とのコミュニケーションの機会を増やすことで、履歴書や職務経歴書では把握できない価値観や考え方を知るきっかけにもなります。

アレンジを加えた中途採用のフロー

中途採用の場合、採用する部門やポジションの難易度などを考慮した上で、適切な採用フローを構築する必要があります。ここまでに紹介した中途採用のフローを参考に、自社に最適な採用フローを作成しましょう。

例えば、IT分野では転職希望者が集まりにくい傾向にあります。そのため一部のIT企業では、選考前にカジュアル面談を実施して転職希望者と自社の社員との接点を設けることで、応募へのハードルを下げる工夫をしています。

また、書類選考で評価が高い転職希望者には、一次面接の段階から現場の責任者が直接面談を行うのも有効な方法です。自社が求める人材をスムーズに採用するためには、採用フローを柔軟に調整して、転職希望者ごとに個別の対応を取ることが求められます。

採用フローを作成するメリット

ここまでで、採用フローを作成する重要性や、新卒採用と中途採用での採用フローの違いなどをお伝えしてきました。では、採用フローを作成することで、どのようなメリットを得られるのでしょうか。

ここからは、採用フローを作成する4つのメリットを紹介します。

関係者同士の連携が強化できる

採用フローの作成によって、会社全体としての取り組みが可視化され、関係者の連携強化を図ることができます。採用活動に関わる部署や従業員の間で共通認識が生まれ、意見交換や情報共有をしやすくなるのです。

採用フローが明確になっていない場合、各プロセスの担当者は採用活動がどの程度まで進んでいるのか、スムーズに把握することができません。そうなれば、候補者の対応につまずいたり、必要な情報が不足していたりと、さまざまなトラブルにつながります。

採用フローが明確化されていれば、全体の流れや選考の進捗が一目瞭然のため、動き出しがスムーズになります。

採用における課題などを見つけやすくなる

採用フローは、活動の振り返りを行う際にも役立ちます。関係者全員で共通認識が持てるため、異常や問題点を発見しやすくなり、失敗の共有もスムーズです。

また、各工程の目標やスケジュールを明確にすれば、選考のどの工程に課題があるかを見つけやすくなります。

メリット③選考途中での辞退を防止できる

作成した採用フローを公表することで、候補者が選考を途中で離脱するリスクを軽減できます。

候補者は、複数の企業に応募しているケースが多いため、選考スケジュールが不明瞭だと、不安やストレスを感じて選考を辞退してしまうことも考えられます。しかし、採用フローの公開によって、最終選考までの道のりが明確になり、途中離脱を防ぐ効果が期待できるのです。

メリット④採用活動の改善につながる

採用フローの作成には、採用活動の課題を発見しやすくなり、改善をスムーズに進められるというメリットもあります。

採用活動を進める中で、面接や選考が滞るといったトラブルが発生するかもしれません。あらかじめ採用フローを作成しておくことで、万が一の際にも問題点を的確に分析でき、適切な改善策を講じやすくなります。問題点を洗い出しながら改善を重ねることで、次回以降の採用活動をよりスムーズに進められます。

採用活動の精度を向上させるためにも、採用フローを作成した上で、定期的に見直すことが重要です。

(参考:『【人事必見】採用活動とは?ポイントやスケジュール、新卒・中途の採用方法について解説』)

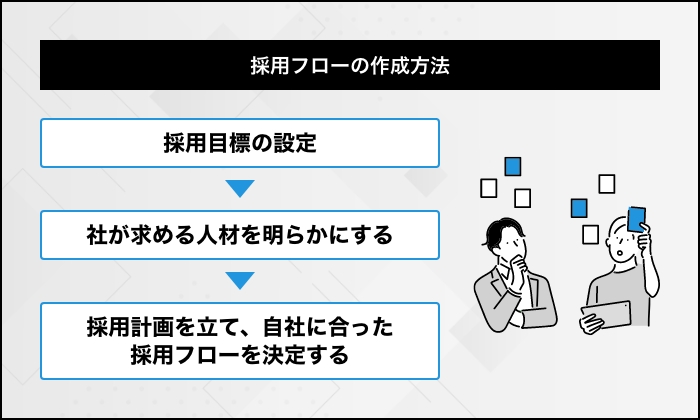

採用フローの作成方法

採用フローの作成には、特別な手段は必要ありません。採用活動を行ううえで、基本的な要素を一つずつ整理していきながら、自社の採用フローに落とし込んでいくのが主な流れです。

採用目標の設定

まずは、自社が採用活動を行う目的を明確にしたうえで、採用目標を設定する必要があります。採用したい人数を部門やポジションごとに明確化するとともに、入社時期の目安を決め、おおまかなスケジュールを決定しましょう。

たとえば、急な欠員を補充するのが目的であれば、「1カ月以内に〇名の経験者を採用する」といった目標が導かれます。反対に、長期的な組織力の強化や組織全体の若返りを目的とするのであれば、新卒や第二新卒といった若手の人材獲得を目指す必要があります。

実情に応じて採用目標を設定したら、認識の相違を防ぐためにも、関係者全員で共有しましょう。

自社が求める人材を明らかにする

採用目標が固まったら、さらに採用したい人物像を掘り下げ、採用ペルソナを設計します。採用ペルソナとは、対象の年齢や性別、経歴や経験・スキル、居住エリア、家族構成、趣味・価値観といった細かな項目まで目を向け、実在する人物のように描かれたキャラクターのことです。

ペルソナを設定すれば、理想的な採用候補者を具体的な人物像としてイメージできるため、情報共有にズレがなくなってミスマッチを予防できるようになります。

求める人材像を考える際のコツ

採用ペルソナを設計する際は、自社で活躍できる人材を想定しつつ、不必要な要素を含めないことが重要です。

先述した項目を参考にするのも有効ですが、ペルソナを細かく設定しすぎると、かえって該当する人材が見つかりにくくなる可能性があります。また、自社にとって必要な条件があいまいになってしまうかもしれません。

大切なのは、詳細な人材像を作ること自体ではなく、「自社に適した人材を明確にして、採用活動を成功させる」という目的を見失わないことです。

(参考:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

採用計画を立て、自社に合った採用フローを決定する

その後、目標やペルソナを踏まえて採用計画を立て、具体的な採用フローへと落とし込んでいきます。採用フローを作成する際には、一つずつの工程を丁寧に洗い出し、目標や必要期間を決めていくのが理想です。

各工程に必要な日数や理想の候補者数を割り出し、そこから逆算していけば、ふさわしい募集の開始時期と目標とする母集団の数が明らかになるでしょう。また、採用フローに合わせて、各担当者の役割や当日の面接官などのスケジュールも調整しておくと、採用活動がスタートしてから慌てる心配もありません。

採用計画については、以下の記事でも詳しく解説されているので参考にしてみてください。

(参考:『採用計画とは|計画の立て方と事前準備・役立つテンプレートを紹介』)

採用フローを効果的に活用するポイント

効果的な採用活動を行うためには、採用フローを作成するだけでは不十分です。ここでは、採用フローを具体的に活用し、採用活動の質を改善するためのポイントをご紹介します。

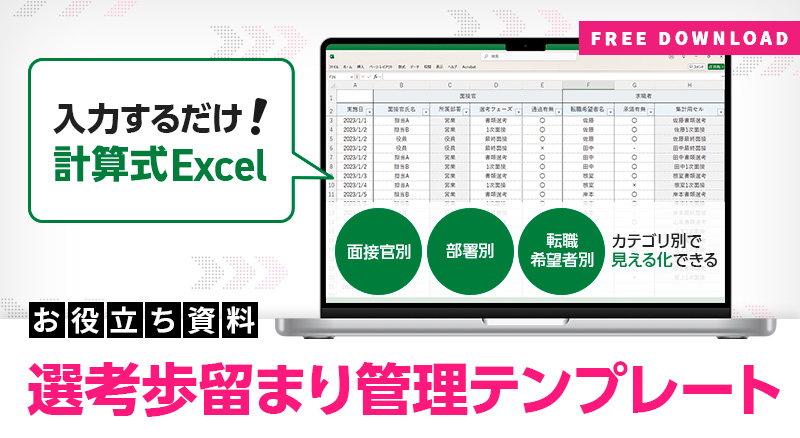

ポイント①歩留まりを算出する

「歩留まり」とは、全体に対する成果の割合を示す言葉であり、主に製造業で用いられる概念です。投入した原材料に対して、どの程度の完成品が仕上がるのかをチェックし、材料やコストの無駄を見直すために使われます。

人材採用においては、そこから意味が転じて、各選考段階における通過人数の割合を示す言葉となっています。具体的には、応募者に対する書類選考通過人数、書類選考通過者に対する一次面接通過者の人数の割合のことです。

たとえば、受験率であれば「受験者数 ÷ エントリー数 × 100」で、面接通過率の場合は、「面接通過者数 ÷ 面接受験者数 × 100」で求めます。自社の採用活動を見直し、各工程における歩留まりを割り出すことで、現状の課題を客観的に分析できるのです。

(参考:『採用の歩留まりとは?計算方法と改善策を解説』)

ポイント②採用における課題を抽出する

歩留まりを計算したら、数値のうえから各工程における課題を抽出しましょう。たとえば、書類選考から一次面接までの歩留まりが低い場合、書類選考の期間が長すぎるか、選考基準が厳しすぎる状態を示しています。

歩留まりの平均値は、おおむね書類選考が約50%、一次面接が約30%、二次面接が約30~40%、最終面接が約50%とされているので、現状と照らし合わせてチェックしてみるとよいでしょう。

(参考:『採用課題とは?よくある課題と解決方法を解説』)

ポイント③候補者の目線で考える

採用フローを作成する際は、企業側ではなく、候補者側の目線に立つこともポイントの一つとして挙げられます。

応募から入社までの手順や面接方法などを考慮して、候補者の負担が少ない採用フローを作成しましょう。これにより、選考辞退のリスクを抑えることができます。

採用フローを作成した時点で一度立ち止まり、省略できる工程や、選考をより迅速に進められる方法がないかといった点を確認しておくことが大切です。

ポイント④数値にとらわれすぎないように注意する

採用フローを構築して候補者が増加した場合でも、その結果を数値だけで判断することは避けましょう。

応募が想定していた以上に集まったとしても、全ての候補者が自社に適した人材であるとは限りません。応募数だけを見ると成果が上がったように思えますが、実際には自社にマッチする人材は応募数よりも少ないことが考えられます。

そのため、採用フローを活用して採用活動全体の状況を把握し、必要に応じて各工程を見直すことが大切です。こうした改善を積み重ねることで、自社の採用力の向上につながります。

ポイント⑤ポジションによって使い分ける

採用活動を実施する際は、部門やポジションごとに適した採用フローを設計し、それぞれを使い分ける必要があります。例えば、経理と営業とエンジニアでは、求められるスキルがそれぞれ異なるため、同様の採用フローでは的確な判断は難しいでしょう。

また、募集する人材が新卒や第二新卒といった若手なのか、あるいは管理職候補なのかというポジションの違いによっても、適した採用フローは異なります。それぞれの募集する部門やポジションに合わせた採用フローの策定によって、さらなる効果的な採用につながる可能性があります。

ポイント⑥定期的に見直す

採用フローは、一度作成して終わりではありません。時代の流れや、自社の採用要件の変化に柔軟に対応するために、定期的な見直しが必須です。

たとえ現状の採用フローで成果が出ていたとしても、採用市場の変化によっては次回以降、まったく異なる結果となることも考えられます。常に市場を意識して、必要に応じて採用フローを改善できると理想的です。

ポイント⑦改善策を実行する

採用フローを構築する目的は、現状の見直しと修正がしやすくなる点にもあります。メリットを活かすためにも、積極的にPDCAサイクルを回して、採用フローをブラッシュアップすることが大切です。

たとえば、前年の採用において、一次面接の歩留まりが思わしくないと判定された場合は、書類選考の期間や基準を見直す必要があります。一方、一次面接の面接通過率が低い場合は、書類選考のハードルを上げるべきであると判断できます。

書類選考通過者の質が高まれば、一次面接の面接通過率も向上し、採用活動が効率的になることで面接官などの負担も軽減されるでしょう。

採用フローにおける課題と改善策

最後に、採用フローの各段階において、多くの企業が直面しやすい課題と改善策を見ていきましょう。

応募がなかなか集まらない場合

応募のステップでは、母集団の形成が大きな課題となります。採用広告などを打っても、なかなか応募が集まらないという場合は、広告の内容を改めて見直すのが近道です。

そのためには、自社が採用したいペルソナを作成し、それに合わせてアピールポイントをまとめることが大切です。たとえば、ペルソナがキャリア形成やスキルアップに重きを置くタイプであれば、アピールポイントは社内の教育環境や先輩従業員のキャリア形成例などに寄せる必要があります。

また、ワークライフバランスの実現を求める傾向が強いのであれば、フレックスタイム制やリモートワークといった多様な働き方を可能にする労働環境をアピールするのもよいでしょう。

書類通過率が低い場合

書類選考の通過率が低い場合は、前述のように「選考期間の短縮」と「選考基準の見直し」に取り組む必要があります。まずは、書類選考のプロセスを効率化し、応募から1営業日以内に対応するなど、具体的な目標を設定しましょう。

特に競争率の高い専門職の即戦力採用では、書類選考対応で他社に後れをとれば、それだけ優秀な人材と出会える機会を損失してしまうことにつながるので注意が必要です。そのうえで、選考基準は「面接に進めたい人をピックアップする」のではなく、「会う必要がない対象者を除外する」という考え方で進めることも大切です。

前提を変えることで、自然と選考通過の条件が緩和され、書類通過率の課題を改善できます。

面接辞退者が多い場合

面接辞退者が多い場合も、基本的な解決策は選考スピードを上げることにあります。候補者は自社を含めて複数の企業で選考を受けていると考えられるため、選考スピードが遅くなれば、それだけ他社に機会を奪われてしまうリスクが高くなります。

また、選考プロセスが間延びすれば、自社への熱意や関心が薄れてしまう可能性もあるでしょう。選考を担当する十分な人員を確保し、遅れがないように仕組みを整えることが大切です。

リマインドメールの送信や、オンライン面接の対応といった細かな配慮も、候補者に面接を受けてもらいやすくなる効果的な施策です。

面接の通過率が低い

面接の通過率が思わしくない場合は、根本的な採用基準の見直しが必要となります。各面接の目的を明確にするとともに、合格基準の適正化を行い、チーム内できちんと擦り合わせを行いましょう。

また、面接官のスキルアップトレーニングを実施し、判断基準をある程度まで統一することも大切です。特に新卒・第二新卒採用やポテンシャル採用では、あくまで学生や候補者の可能性を見いだすのが面接の目的であるため、即戦力採用とは異なった見方が求められます。

面接官ごとに経験やスキルのばらつきがある場合は、採用する対象ごとに目的や基準の擦り合わせを行いましょう。

(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』)

面接後の辞退者が多い場合

採用面接後の辞退者が多い場合は、面接官のやりとりや印象が原因となっている可能性も考えられます。基本的な事柄ではありますが、面接官の態度や身なりを改めて見直し、適切な対応ができるように整えましょう。

さらに、自社への関心を継続させるために、面接内容の工夫も必要です。例えば、企業説明や面接後のフィードバックを面接の流れに盛り込み、企業が候補者一人ひとりに真摯に向き合っていることを示すのも一つの方法といえます。

また、面接で把握できた候補者の志向に合わせて入社後のキャリア形成の例を紹介するなど、積極的な動機づけを行うことも重要です。

入社承諾前後の辞退が多い場合

入社承諾前後の辞退者が多い場合には、採用通知の段階に問題があると考えるのが自然です。「通知のタイミングは迅速か」「採用通知メールの内容は適切か」などを見直し、必要に応じて改善する必要があります。

一般的には、候補者が複数の企業の選考を受けている場合、最初に採用を決定した企業への印象が強く残るものです。特に中途採用ではあまり転職活動に時間をかけられないという転職希望者も多いため、採用決定のスピードは入社を決める大きなポイントとなります。

そのため、採用決定後の連絡は少なくとも最終選考後1週間以内を目安とし、できるだけ迅速に行うことが大切です。また、最終面接の合格者も必ずしもそのまま入社してくれるとは限らないため、社員との懇談会などを設けてフォローすることも重要です。

転職希望者の辞退を避けるための施策については、以下の記事で詳しく解説されているので参考にしてみてください。

(参考:『選考辞退や内定辞退を減らすためのコミュニケーション術~効果的な面接・フォローの羅針盤~』 )

入社前のキャンセルがある場合

入社前のキャンセルはそれまでの過程を無駄にし、自社に大きな損失を与えるため、優先的に避けるべき事態です。直前でのキャンセルが目立つ場合は、採用が決定してから入社までのリードタイムが長くないかをチェックし、必要があれば入社日の前倒しも検討してみるとよいでしょう。

採用人数が多く、入社のタイミングを揃えるためにリードタイムがどうしても長くなってしまう場合は、採用が決まった人材と定期的にコミュニケーションを図り、丁寧に関係性を構築することが大切です。

採用フローをうまく活用できない際にすべきこと

採用フローを作成したものの、有効に活用できない場合は、採用代行サービスの利用を検討するのも一つの方法です。採用代行サービスを活用すれば、採用業務の一部または全てをプロに任せることができ、自社に最適な採用フローの構築をサポートしてもらえます。また、採用代行サービス会社が持つ豊富なノウハウを基に、効果的な採用フローを作成する際のアドバイスを受けることも可能です。

特に、急いで人材を採用する必要がある場合は、採用フローの作成を含めた採用業務をプロの手に任せることも検討しましょう。

まとめ

採用活動を行う企業の多くは、すでに何らかの形で採用プロセスを決め、おおまかな流れに沿って実行しているというケースがほとんどといえます。しかし、改めて採用フローという形でプロセスを客観視すると、関係者の連携強化や課題の発見・改善がしやすくなります。

まずは採用目標と採用ペルソナを設定し、自社に合った採用フローの構築に力を入れてみましょう。そのうえで、各段階における問題点を探り、柔軟に改善の施策を取り入れていくことが重要です。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

採用面接のフローや面接準備、面接手法が1冊でわかる!「中途採用面接ガイド」

資料をダウンロード