【テンプレ付】スキルマップとは?目的や項目例と作成方法、企業事例を紹介

d’s JOURNAL編集部

人材育成や人材配置などの計画を立てる際には、従業員それぞれのスキルやポテンシャルを適切に把握しておく必要があります。このときに役立つのは、個人のスキルをデータ化して管理する「スキルマップ」です。

この記事では、スキルマップの概要と導入する主なメリット、作成方法、活用例などをまとめてご紹介します。

社内の人材育成やDX(デジタルトランスフォーメーション)対応に必要なスキルマップ管理表をお探しの方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

スキルマップとは

スキルマップとは、各従業員のスキル・能力を客観的な基準で数値化し、評価を可視化した一覧表のことです。業務を遂行する際に必要なスキル・能力に関して複数の項目を設定した上で、それぞれの評価を数字で記載し、各従業員の業務遂行能力を一覧で確認できるようにする仕組みです。

力量表や力量管理表といった名称でも扱われ、海外の企業ではスキルマトリックス(Skills Matrix)とも呼ばれています。また、スキルマップの取り扱い方は企業によって異なり、数値による段階評価だけではなく、「〇×△」と記号で表すこともあります。

スキルマップの目的

スキルマップはどのような目的で作成されるものなのでしょうか。ここでは、スキルマップの役割を3つに分けてみていきましょう。

スキルマップの目的

1.従業員の能力を可視化

2.効果的な人材育成の実現

3.従業員のモチベーション向上

従業員の能力を可視化

スキルマップの直接的な目的は、従業員それぞれが持つ能力の見える化にあります。個人の能力を客観的な指標で評価し、誰でも簡単に現状を把握できるようになることで、人材管理の効率を上げるのが主な役割です。

各メンバーがどのような能力を持っているのか、そのスキルを業務のどのような場面に活かせるのかなどは、スキルマップが作成されていれば簡単に把握できます。また、組織やグループのなかに、必要なスキルを持った人材が何人いるのか、不足している人員はどのくらいなのかなども端的に理解することができます。

さらに、明確な評価基準を設ければ、主観によるブレを防ぐことも可能です。

効果的な人材育成の実現

スキルマップがあれば、個人の従業員がそれぞれどのようなスキルを持っているのか、現在地を客観的に把握することができます。それぞれの強みを端的に把握できるため、適材適所な人材配置が可能になるのがメリットです。

そのうえで、求められるレベルに達していないスキルがあれば、個人の実情に応じて最適な訓練の機会を設けることもできます。適したタイミングで適した内容の教育を行うことで、個人のスキルアップがスムーズに行え、組織全体の人材育成も効率化されていくでしょう。

また、スキルマップでは、部署単位や会社全体のスキルの状態を把握することも可能です。部署ごとにスキルの習熟度に共通の傾向が見られるようであれば、まとめて弱点となっているスキルの研修機会を設定するなどのアプローチも行えます。

組織全体のスキルが向上すれば、生産性の向上や業績の拡大につながるため、企業を成長させるきっかけともなるのです。

従業員のモチベーション向上

スキルマップを作成するもう一つの目的は、従業員それぞれのモチベーション向上にあります。それぞれの能力が明確に提示されるため、従業員全体に公開されれば、自然と競争心が芽生えていきます。

また、スキルマップはそのまま人事評価にも用いられるため、自身のキャリアアップのために何をすればよいかが明確になるのも大きな効果です。得意な分野を伸ばすべきか、弱点を補強すべきかをハッキリと示せば、向上心を引き出しやすくなるでしょう。

さらに、スキルマップには、それぞれの努力にきちんとスポットライトが当たっている実感を与えやすいという効果もあります。上司や評価担当者が自身のスキルを客観的に見てくれていると感じれば、それぞれがやりがいを持って業務やスキルアップに努められるようになるはずです。

従業員のモチベーション向上について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『【1分で解説】モチベーションアップには何が必要?従業員のモチベーションを上げる5つの方法』)

スキルマップが注目される背景

スキルマップの概念そのものは、決して新しいものではありません。製造業などでは古くから用いられており、人材配置などに活用されていました。

そのうえで、近年ではその他の業界でもスキルマップへの注目度が高まっています。その理由として考えられるのが、DXに代表される急速なビジネス環境の変化です。

IT技術の進歩やDXの推進などにより、企業を取り巻く環境は目まぐるしい変化を続けています。特に、現代は先行きが不透明で将来の予測が困難とされる「VUCA時代」に突入しており、これまで通用していた技術や商品が突如として競争力を失ってしまうケースもめずらしくありません。

こうした環境下において、企業や組織にあっては変化を柔軟に受け入れ、速やかに対応していく必要性が大きくなっています。そして、変化に負けないためには、現状を正確に把握したうえで、素早く戦略の転換を行わなければなりません。

そこで、スキルマップによるシステマチックな従業員評価が重要になってくるのです。例えば、IT分野におけるスキルを把握しておけば、新たなデジタルツールやシステムを導入した際に、従業員のレベルに応じた配置や教育が可能となります。

このように、企業や組織が競争力を失わないために、スキルマップは重要な羅針盤となるのです。

人材ポートフォリオとの違い

スキルマップと似ているものに「人材ポートフォリオ」があります。どちらも組織において人材を管理する手法ですが、「何を主軸にするか」という点で異なり、活用目的も違います。

「スキルマップ」は従業員に主眼を置き、個人のスキルや習熟度を一覧化するものです。必要なスキルと現在のスキルのギャップを可視化することで、不足するスキルの特定や教育ニーズを把握し、育成計画の策定に活用します。

一方の「人材ポートフォリオ」は、従業員ではなく組織に重点を置く手法です。従業員の経験・スキル・実績などを包括的に評価して、社内の人的資本の構成を可視化します。社内のどの部署に、どのような人材が、どの程度いるのかを把握して、将来の人材配置や採用計画の策定に役立てることが目的です。

両者の違いを理解し、目的に応じて使い分けましょう。

人材ポートフォリオについて詳しく知りたい方は、下記の記事もチェックしてみてください。

(参考:『人材ポートフォリオとは?作成の目的や作り方の流れをわかりやすく解説』)

スキルマップを導入するメリット

スキルマップを作成するメリットについては、すでに前述した通り、「能力の可視化」や「人材育成効率の向上」「従業員のモチベーション向上」にあります。そのうえで、具体的にはどのような活用例が考えられるのでしょうか。

ここでは、スキルマップの代表的な活用方法をみていきましょう。

スキルマップを導入するメリット

1.効果的な人材育成の設計ができる

2.組織に必要な人材の採用・配置ができる

3.公平な評価で従業員から納得感が得られる

4.従業員のモチベーションが向上する

5.業務の効率化につながる

それぞれ詳しく解説します。

メリット①効果的な人材育成の設計ができる

スキルマップは、人材育成を適切に行うための設計に活用できます。

まずは、スキルマップを用いて、従業員一人ひとりの現状を客観的に把握し、伸ばすべきスキルを見極めましょう。これによって、従業員に不足しているスキルが明確になるため、同じような弱点を持つ従業員を集めて研修を実施することで、全社的なスキルアップを促せます。

また、特筆すべき長所を持つ従業員に対しては、能力を遺憾なく発揮できる分野へのキャリアアップに向けた、的確なアドバイスが可能です。

その他、育成計画を策定する際に、教育担当者と従業員双方のスキルマップを照らし合わせて、相性の良い組み合わせを探るといった活用方法もあります。

メリット②組織に必要な人材の採用・配置ができる

スキルマップを活用することで、適切な採用計画の策定や人員配置を実現できます。

全従業員が保有しているスキルを把握することで、自社に不足しているスキルを持つ人材の採用に注力できます。また、スキルマップから採用ペルソナを固めることで、「採用担当の主観によって同じようなタイプの人材ばかりが集まってしまう」という事態を防げるでしょう。

各従業員がどのようなスキルを持っているのかといった点を把握することで、より適性のある部署へ配置転換を提案できます。

(参考;『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

メリット③公平な評価で従業員から納得感が得られる

スキルマップは、人事評価制度の策定にそのまま活用することができます。通常、評価を担当するのは特定の管理職者で、結果にはどうしても個人の主観が入り込んでしまう余地があるでしょう。

スキルマップは評価基準を明確にすることが可能で、客観的かつ公平な評価が行いやすくなるため、従業員の不満や不信感を軽減し、職場への信頼感を向上させることができます。

さらに、従業員から見ても自身への評価に納得感が得られるため、仕事に対するモチベーションが上がるほか、スキルに合った部署への配属でミスマッチが生まれず、働きやすさやエンゲージメントが強化されることで、離職を防止する効果も期待できます。

(参考:『ミスマッチとは?新卒・ミスマッチが起こる原因は?企業に与える影響と対応方法を紹介』、『エンゲージメントとは?意味と定義、改善策と効果測定の方法を解説』)

メリット④従業員のモチベーションが向上する

スキルマップを作成することで、従業員自身が現状のスキルに対する客観的な評価を把握できるため、目標を持って日々の業務に取り組めるようになります。評価の可視化は、従業員自身に成長を感じやすくさせるため、モチベーションの向上にもつながります。

人事・採用担当者においては、これまでに伸びたスキルや今後伸ばしていきたいスキルを示すことで、適切な指導を行うことが可能です。

(参考:『【1分で解説】モチベーションアップには何が必要?従業員のモチベーションを上げる5つの方法』)

メリット⑤業務の効率化につながる

スキルマップによりスキルを把握することで、業務効率化を図れます。

会社を運営する中で、従業員に求めるスキルは部門によって異なります。

特定のスキルに秀でた従業員がいても、そのスキルを活かせる部門に所属していなければ、本領を発揮することはできません。そのような場合に、スキルマップの評価を基に配置転換を提案し、より適性のある部署で活躍してもらうことで、業務効率化につながるわけです。

スキルマップの作り方の基本ステップ

スキルマップを作成する際には、手順を意識して取り組むことが大切です。ここでは、基本となるプロセスを11個に分けてご紹介します。

スキルマップ作成の基本ステップ

1.作成者を決める

2.スキルマップの目的を明確にする

3.業務に必要なスキルの洗い出しと整理を行う

4.スキルマップの項目を決める

5.スキルの分類を決める

6.スキル項目の階層を決める

7.スキルを作業レベルまで分解する

8.判別しやすいスキル名を付ける

9.スキルの評価基準を設定する

10.テストを行う

11.マニュアルを作成して運用をスタートする

ステップ①作成者を決める

一般的に、スキルマップは実際の評価を行う経営層や管理職が作成します。

中には、評価される側の従業員も加えることで、より客観的なスキルマップを作成する企業もあります。上層部だけでは、現場の細かな実情まで理解が及ばないこともあるため、評価される従業員の意見も募り、どのような課題を抱えているのかを把握するわけです。客観的な評価や、適切な指導を行うために、自社に合った作成者を決めましょう。

また、スキルマップに記載する評価は対象者の上司が行うのが一般的ですが、他部署の管理職や、同僚などを含めた「360°評価」という方法もあります。

この方法では、所属部署だけでは見えなかった個人のスキルレベルを明らかにできるため、対象者や周囲が納得しやすい、多面的な評価を下すことが可能です。

(参考:『360度評価(多面評価)とは?目的やメリット、注意点、導入事例をまとめて紹介』)

ステップ②スキルマップの目的を明確にする

導入の目的を明確にすることは、スキルマップを最大限に活用するための重要な工程です。

例えば、人事評価をスムーズに実施したいのであれば、現時点における各従業員の業務遂行能力を中心に評価項目を設けます。

また、将来を見据えた人材育成に重点を置く場合は、現時点での評価に加え、適性やポテンシャルといった点にも目を向ける必要があります。

このように、スキルマップを作成する際は、導入目的をしっかりと検討し、運用の方向性を定めましょう。

ステップ③業務に必要なスキルの洗い出しと整理を行う

スキルマップを導入する目的を明確にした後は、実際の業務フローにのっとり、必要なスキルの洗い出しを行いましょう。

スキルマップで評価するスキルは、部門ごとに異なります。

例として、経理部門では原価計算や財務諸表の作成、営業部門ではプレゼンテーション能力や商材知識などが挙げられます。

項目にないスキルの評価はできないため、漏れのないように整理してください。

ステップ④スキルマップの項目を決める

全体的な業務を洗い出したら、スキルマップの具体的な評価項目を設定していきます。

項目を設定する際は、まずおおまかな業務の種類や技術を大項目として挙げ、それを細分化した小項目を設定していきましょう。

例えば、カスタマーサポートを行う部門で、オペレーター業務の大項目の1つを電話対応力とし、状況把握能力や問題解決能力を小項目として設けます。小項目を設けることで、足りないスキルを細かに把握するとともに、大項目の総合的な評価が可能となります。

ステップ⑤スキルの分類を決める

項目の設定後は、スキルの分類を決定します。

このステップを踏むことで、各スキルの関連性が明確になります。

スキルを分類する際は、各工程や商材を「業務項目」に、この業務項目を遂行するために必要となる技術や要素を「作業項目」として記載しましょう。例えば、製造業では加工工程を業務項目、素材切断や研磨を作業項目に分類します。

このように分類することで、各項目の関連性が明確になり、部門ごとに管理したい場合でもスキルマップを運用しやすくなります。

ステップ⑥スキル項目の階層を決める

スキル項目の階層を決める作業は、分類したスキル項目における関連性の強弱を明確にするために必要なステップです。

例えば製造業では、加工工程や組み立て工程といった業務項目を1階層目とします。

2階層目では、加工工程に素材切断や研磨を、組み立て工程には部材取り付けや穴埋めといった作業項目を設定します。このように階層を決定することで、「次にどのスキルを目指すべきなのか」といった判断が可能となるわけです。

スキル項目に応じて、2~3階層に分けて管理するのがお勧めです。

また、難易度に応じて階層分けを行うと、評価項目をスムーズに設定しやすくなります。

ステップ⑦スキルを作業レベルまで分解する

スキル項目を分解することで、従業員のスキルレベルを細かく管理することができます。

例えば、Excelに関するスキル項目を設ける場合、「Excelの使用」とするだけでは、どの程度使用できるのかが不明瞭です。これを「Excelの基本操作」「Excelの関数、マクロ活用」と分けることで、どの程度のスキルを持っているのか判別しやすくなります。

逆に「Excelの起動」「文字や数値の入力」「セルのコピーや削除」といったように細分化し過ぎると、かえって管理しづらくなってしまうため注意してください。

ステップ⑧判別しやすいスキル名を付ける

各項目を決定したら、判別しやすいスキル名を付けます。

スキルマップ上での管理を踏まえ、「販売データを分析できる」「給与を計算できる」といった文章よりも、「販売データ分析」「給与計算」と、簡潔に表現するのがお勧めです。

スキル名の隣に、スキルの具体的な内容を記載することで、項目に直接関係していない従業員でも、どのような業務か容易に判別できるようになります。また、評価する際のポイントを記載すれば、評価者による評価のばらつきを抑えられるため、より適切なスキルマップの活用が可能です。

スキルマップでは、業務内容だけではなく、「簿記」「宅地建物取引士」のような資格に関する項目を加えて管理することもできます。

ステップ⑨スキルの評価基準を設定する

スキル項目を整理した後は、評価基準を設定します。

これにより、スキルの習熟度や、次に目指すべきレベルが明らかになるため、指導方法の決定やキャリア形成に役立てることができます。

資格の有無を判断する場合は、「〇:持っている」「×:持っていない」といった評価が可能です。習熟度に重点を置く場合は、レベルを分けて明確な基準を設けましょう。

例として「レベル1:サポートができる」「レベル2:指導を受けながら実施できる」「レベル3:単独で実施できる」「レベル4:指導ができる」といった表記の方法が挙げられます。

なお、評価基準の数はスキルマップの項目や目的によって異なるため、管理の負担を考慮し、適切なバランスに抑えてください。

ステップ⑩テストを行う

スキルマップは、評価項目や難易度設定の妥当性が重視されるため、本格的な導入を開始する前に、対象者を絞り込んでテストを行ってください。

テスト後は効果測定を実施し、不十分な点があれば意見交換を行うことで、スキルマップをブラッシュアップできます。このとき、評価を行う管理職だけではなく、評価を受ける従業員もテストに参加することで、より客観性の高いスキルマップの作成が可能となります。

また、スキルマップは実際の使いやすさも重要なので、内容の客観性に加えて、仕様もチェックしましょう。

ステップ⑪マニュアルを作成して運用をスタートする

導入前のテストでスキルマップをブラッシュアップしたら、マニュアルを作成し、本格的な運用を開始します。

マニュアルにスキルマップの目的や活用方法、導入経緯を記載することで、業務を引き継ぐ際の形骸化を防げます。また、運用開始時は、スキルマップを全従業員に共有し、内容や運用目的を丁寧に説明しましょう。

制度に納得してもらうとともに、透明性を確保できるため、スキルマップの円滑な運用が可能となります。

スキルマップの運用方法

スキルマップを有効に活用するためには、目的や内容の精査だけではなく、適切な運用方法も検討する必要があります。

ここからは、スキルマップの具体的な運用方法を解説します。

定期的にスキルマップを見直す

スキルマップは、運用を開始してからも定期的に見直すことが重要です。

例えば、業務内容や従業員全体のスキルレベルに変化があったにもかかわらず、スキルマップが従来通りでは、適切な評価ができません。

自社の現状に即したスキル項目や、評価基準を反映させたスキルマップを運用するためには、定期的に見直す必要があるわけです。

従業員にスキルマップを意識づける

スキルマップは、評価者だけではなく、評価される側の従業員にも意識付けることで、業務に対する意欲を引き出せます。

導入時に、いつでもスキルマップの確認が可能な環境を整えることで、従業員自身に不足しているスキルを把握してもらい、自発的な成長を促すことができます。

このように、従業員に業務への向き合い方を考えてもらうきっかけを作ることも、スキルマップを導入する目的の1つです。

スキルマップの項目例

スキルマップの項目は、対象となる業種・職種によっても異なります。ここでは、具体的なケースとしていくつかの業界に焦点を当て、項目の設定例をみていきましょう。

エンジニア職

エンジニア職では、プロジェクトを立ち上げる際のメンバー選定や、技術水準の管理を行うためにスキルマップを活用します。

自社の事業領域を正確に測るためにも、スキルの把握は欠かすことができないプロセスです。

エンジニア職には、主に以下のようなスキルが求められます。

エンジニア職で求められるスキル

●プログラミング言語の使用

●データベースの取り扱い

●マネジメント能力

●リーダーシップ

エンジニアのような技術職では、これらのスキルに対する評価基準を、以下の4段階に分けることがあります。

エンジニア職におけるスキルの評価基準

レベル1:サポートができる

レベル2:指導を受けながら実施できる

レベル3:単独で実施できる

レベル4:指導ができる

各スキルの習熟度を分類することで、プロジェクトを円滑に進めるためのチーム編成や、人材育成を踏まえた組織づくりが可能です。

営業職

営業職に求められるスキルとして、以下のような例が挙げられます。

営業職に求められるスキル

●プレゼンテーション能力

●交渉力

●ヒアリング能力

●商材知識

●積極性

上記のように、営業職には、評価基準の定量化が困難なスキル項目もあります。

その場合は、レベルを正確に測るために、評価基準を項目ごとに言語化するのも一案です。

以下は、プレゼンテーション能力の評価基準を言語化した例です。

営業職におけるスキルの評価基準

レベル1:顧客に自社商材を紹介できる

レベル2:顧客に自社商材の価値やメリットを説明できる

レベル3:顧客に自社商材を説明・提案し、契約を獲得できる

このように言語化することで「レベル1:サポートができる」といった例よりも、評価する基準がより明確になります。

事務職

事務職では、業務をルーティン化しやすいといった側面から、スキルマップの作成が比較的容易と言えます。

以下は、経理部門におけるスキルの例です。

経理部門におけるスキル

●原価計算

●財務諸表の作成

●資産運用に関する知識

●税金関連の知識

上記のスキルの場合、以下のように評価基準を設定します。

経理部門におけるスキルの評価基準

レベル1:サポートができる

レベル2:指導を受けながら実施できる

レベル3:単独で実施できる

レベル4:指導ができる

事務職の場合も、エンジニア職と同様に、業務遂行の可否を基準に据えましょう。

ただし、各従業員が担う業務の範囲は企業によって異なるので、自社の実情を反映させたスキルマップを作成するために、業務の洗い出しを丁寧に行ってください。

スキルマップの無料テンプレート

スキルマップの作成については、公的機関が用意しているテンプレートを用いるのもおすすめです。ここでは、3つのテンプレートをご紹介します。

厚生労働省のテンプレート

厚生労働省の「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード」では、職種別・業種別にテンプレートをダウンロードすることができます。具体的な種類は次の通りです。

事務系職種

・人事・人材開発・労務管理・生産管理・ロジスティクス

・経営戦略、情報システム、営業・マーケティング・広告

・企業法務・総務・広報、経理・資金財務、経営管理分析・国際経営管理、貿易

業種別

・エステティック業

・警備業

・葬祭業

・ディスプレイ業

・外食産業

・フィットネス産業

・卸売業

・在宅介護業

・スーパーマーケット業

・電気通信工事業

・ホテル業

・ビルメンテナンス業

・アパレル業

・ねじ製造業

・旅館業

・ウェブ・コンテンツ制作業

このように、幅広い職種・業種にわたって「キャリアマップ」と「職業能力評価シート」が用意されているので、汎用性が高いのが魅力です。各キャリアマップは、それぞれレベル1~4までに階層分けされており、各ステップに到達するまでの目安年数も示されています。

テンプレートを直接活用することは考えていなかったとしても、スキルマップを作成するうえで参考になるポイントが多いため、一度は目を通してみるとよいでしょう。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のテンプレート

IT分野のスキルマップを作成する場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が用意している「情報システムユーザースキル標準(UISS)と関連資料のダウンロード」を参考にするのがおすすめです。情報システムに関するスキル標準を客観的に示したものであり、「使いやすさ」と「わかりやすさ」を重視して作成されているため、導入しやすいのが特徴です。

当サイト『d’s JOURNAL』のテンプレート

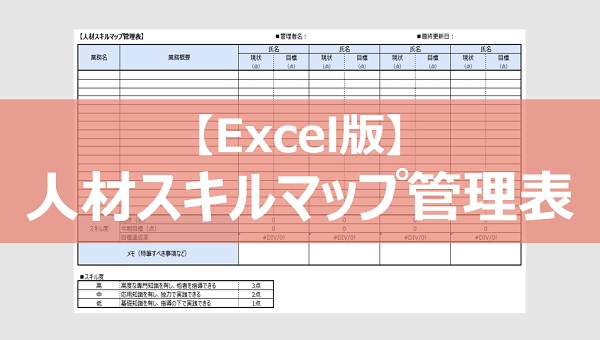

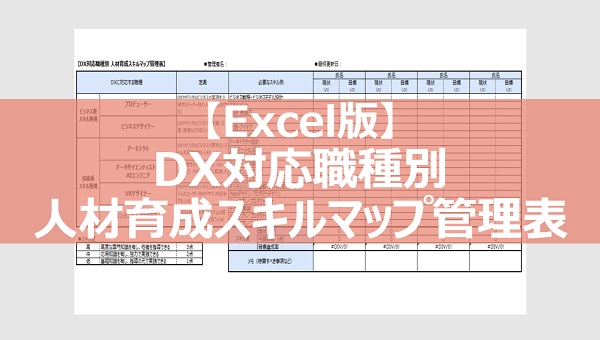

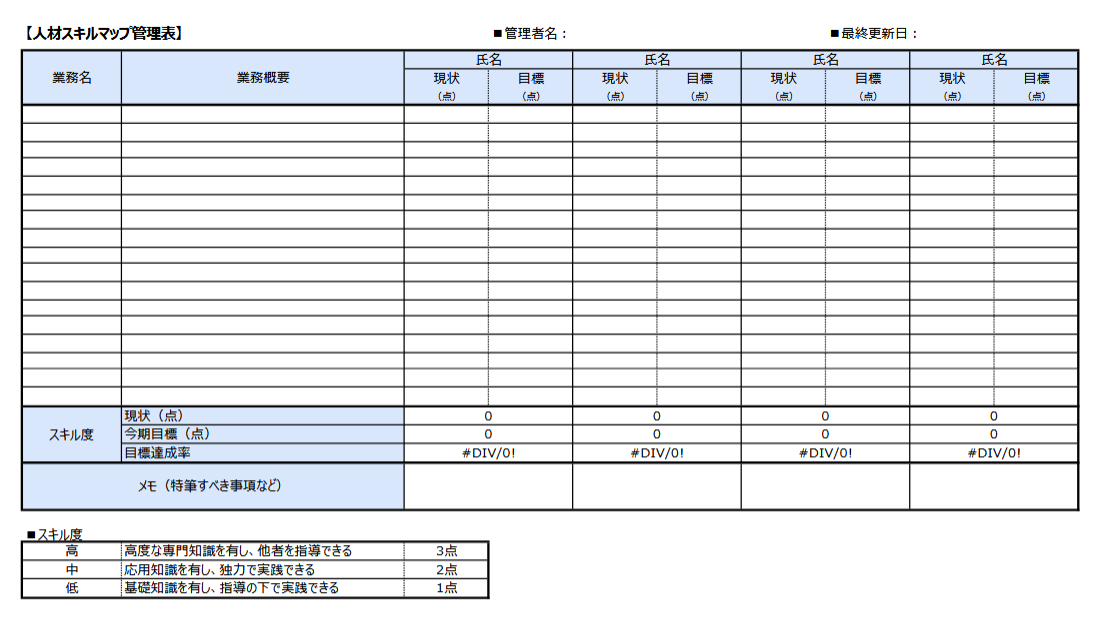

当サイト『d’s JOURNAL』でも、スキルマップの作成に役立つテンプレートを無料でダウンロードできます。人材育成に役立つ「人材スキルマップ管理表」や、人材育成のプロセスの可視化・管理に使える「DX対応職種別 人材育成スキルマップ管理表」のダウンロードが可能です。

それぞれのテンプレートを活用することで、スキルマップの作成を効率よく進めてみましょう。気になる方は以下のリンクから、無料テンプレートをダウンロードしてみてください。

スキルマップが導入されやすい業界

スキルマップはさまざまな企業で活用することが可能ですが、ここでは特に相性がよいとされる業界・業種についてご紹介します。

メーカー

前述のように、製造業は古くからスキルマップが導入されてきた業界であり、製造部門や技術部門などで広く活用されています。高度な技術力や専門性が求められる業種であり、求められるスキルを整理しやすいことから、スキルマップによる徹底的な管理が重要とされるのです。

社内のスキル管理が行われていれば、取引先からの要請にも応えやすく、法律や社会的な要請の変化にも対応しやすくなります。なお、製造業においては、加工や組み立てといった各業務フローに合わせて必要なスキルが洗い出され、スキルマップに落とし込まれていくケースが多いです。

IT業界・建築業界

IT業界や建築業界は、近年スキルマップの導入が進んでいる分野の一つとされています。製造業と同じように、業務の遂行には専門性と技術力が求められることから、スキルマップとの親和性が高いのです。

特にIT業界では最先端のシステムやツールを導入する機会が多く、定期的なスキルのアップデートが求められる点も、スキルマップが重要とされる理由の一つです。IT業界においては、前述の公的機関によるスキル評価基準が整備されていることもあり、比較的導入もしやすいといえます。

スキルマップを導入する際の注意点

スキルマップは、従業員のスキルを可視化し、組織全体の効率的な人材配置や育成を支援する重要なツールです。しかし、導入時にはいくつかの注意点を把握しておく必要があります。作成には相応の時間とリソースが求められるほか、導入直後に具体的な効果を実感するのは難しいため、長期的な視点での運用計画と定期的な見直しが欠かせません。ここでは、スキルマップを実際に活かすための注意点について解説します。

スキルマップの作成には時間がかかる

スキルマップを作成するには、単なるスキルのリスト化ではなく、適切な項目を整理したうえで、従業員一人ひとりの業務内容やスキルなどを正確に把握する必要があります。そのため、作成には時間がかかることに注意しましょう。

まず、管理するスキル項目や実務に即したスキルを洗い出すためには、従業員へのヒアリングや業務分析などを行い、それぞれの項目に対する評価基準を決定しなければなりません。業務には数値化が難しいスキル(例:リーダーシップ、コミュニケーション能力、個人の知識など)も含まれます。客観的ではない基準を設けると、スキルマップに不満を抱く従業員も出てくる恐れがあるため、数値化が難しい業務やスキルが多い場合、評価基準の検討を慎重に行うべく、より多くの時間を要するでしょう。

加えて、各従業員のスキル状況を正確に把握するために、知識・技能の習得状況や、上司の評価などを確認しながら進めることも、時間がかかる要因です。従業員の能力や経験を詳細に分析し、不足する能力を可視化したうえでどのスキルを強化すべきかを見極めるため、スキルマップ作成には十分な準備期間が必要といえます。

すぐに効果を実感するのは難しい

スキルマップの作成や管理は煩雑で、その効果がすぐに目に見える形で表れるわけではありません。作成はあくまでも手段であり、スキルマップを活用して従業員一人ひとりの強みや課題を明確にし、研修やOJTなど具体的な育成計画を策定・実施して組織全体のスキルアップに取り組むことで、初めて効果を実感できるようになります。

さらに、効果を高めるには、定期的な評価やフィードバックを行うほか、職務内容や市場の変化などに合わせてスキルマップを見直し、必要に応じて修正を加えていくなど、長期的かつ継続的な取り組みが不可欠です。

(参考:『OJTとは?目的・メリット・デメリット・OFF-JTの違い』、『フィードバックの意味と目的とは?期待できる4つの効果と5つの手法』)

スキルマップに関するよくある質問

ここからは、スキルマップに関するよくある質問にお答えします。

Q1:スキルレベルはどのように評価するべき?

作成したスキルマップのスキル項目や、評価基準に基づいて評価します。

評価基準を、「1:サポートができる」「4:指導できる」といったレベルに分けることで、従業員の持つスキルが、どの程度まで達しているのかが明確になります。

Q2:誰がスキルレベルを評価するの?

一般的には、評価される従業員直属の上司が行います。他部署の管理職や役員を評価者に加えることで、スキルレベルを多面的に評価する企業もあります。

Q3:評価基準はどのように設定するの?

スキルの習熟度を、いくつかのレベルに分けて設定します。

各レベルの評価基準を明確に設定することで、習熟度が管理しやすくなります。例えば「レベル1:サポートができる」「レベル2:指導を受けながら実施できる」「レベル3:単独で実施できる」「レベル4:指導ができる」といった具合です。

知識や資格の有無は「〇:持っている」「×:持っていない」の2択での評価が可能です。

Q4:スキルマップを見直すタイミングはいつ?

スキルマップは、自社の動向に合わせて見直しを検討します。

業務内容に変更が生じる際や、新規事業を立ち上げる際に、評価基準や項目が従来のままでは、関連業務を遂行する従業員に対して適切な評価ができません。また、スキルマップを運用する中で不備が生じることも考えられるため、スキルマップを見直すタイミングは企業によって異なります。

まとめ

スキルマップには、従業員それぞれの能力を見える化し、適切な評価や人員配置を実現させる効果があります。しかし、作成には評価基準の決定や従業員一人ひとりのスキルを正確に把握するための時間が必要で、作成後すぐに成果を実感するのも難しいことから、長期的な視点が求められます。

スキルマップを作成するうえでは、業種・職種によっても必要とされる項目が異なるため、テンプレートの活用がおすすめです。

そのうえで、必要があれば自社の実情に合わせて内容をカスタマイズし、テスト運用なども行いながら精度を高めて、組織全体のスキル向上につなげていきましょう。

社内の人材育成やDX(デジタルトランスフォーメーション)対応に必要なスキルマップ管理表をお探しの方は、下記から無料ダウンロードできる資料をぜひご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

人材スキルマップ管理表テンプレート【Excel版】

資料をダウンロード