求人の年齢制限とは?NGとなる理由と例外となるケースを解説

d’s JOURNAL編集部

効果的な採用活動を行うためには、自社が求める人材を明確にして、それに合った求人広告を作成することが大切です。しかし、求人で年齢制限を設けることは、原則禁止されているので注意が必要です。

今回は、求人の年齢制限に関する基本的なルールと例外について解説します。また、ルールを守って効果的な求人を行うためのポイントもまとめてお伝えします。

求人の年齢制限とは

転職希望者の年齢は企業にとって重要な判断基準になり得ますが、求人で年齢制限を設けることは法律で原則禁止されています。2007年に改正雇用対策法が施行されたことにより、それまで努力義務とされていた「年齢制限の禁止」が、一部例外を除いて義務化されました。

これにより、現在(2025年3月時点)は求人広告で「年齢制限を設けた」と読み取れる記載をした事業者は行政指導の対象となっています。行政指導には法的拘束力はないものの、従わなければ法的拘束力のある行政処分の対象になる可能性があるため、実質的に「求人で年齢制限を設けるのはNG」といえます。

求人での年齢制限がNGとなる理由

求人の年齢制限が禁止された背景には、「年齢にとらわれることなく、就職に対して均等な機会を与えるべし」という考え方があります。

厚生労働省では、年齢制限を禁止する目的について以下のように述べています。

年齢制限禁止の目的

年齢制限禁止の義務化は、個々人の能力、適性を判断して募集・採用していただくことで、一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすることを目的としています。

少子高齢化のなかで、我が国経済の持続的な成長のためには、個々人が年齢ではなくその能力や適性に応じて活躍の場を得られることが重要です。

(引用:厚生労働省『その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?』)

2007年の法改正以前は、採用の現場で年齢による足切りが行われており、たとえスキルを持つ転職希望者だとしても、中高年であれば再就職は難しいという現実がありました。

しかし、少子高齢化が続く日本が経済成長を目指すには、こうした課題を解消して多様な人材を活用していかなければなりません。このような背景から、求人の年齢制限が禁止となったのです。

法改正に基づき、各企業には年齢ではなく、転職希望者個々の能力や適性を判断材料とした採用活動が求められるようになりました。

求人の年齢制限のNG例

ここでは、法律違反に該当するケースを具体的にイメージしていただけるように、求人の年齢制限のNG例を紹介します。求人では、以下のような場合も年齢制限を設けることが禁止されています。

年齢制限を設けてはいけない求人の例

夜間勤務や体力が必要な重労働

若者を対象とした洋服の販売スタッフ

若年層が多い職場

一定の経験が必要な指導業務

業務内容や職場環境から「若年層のほうが活躍できる」と考えられる職場であっても、募集の際に年齢制限を設けることはできません。

また、「一定の経験が必要な指導業務」という項目からわかるように、一定以上の年齢に限定することも禁止されています。年齢制限は、上限・下限を問わず許されていないのです。また上記のほか、表面上は年齢不問として、実際の選考では年齢を理由に合否を決めている場合も法律に反します。

なお、求人で年齢制限が認められる例外のケースについては後述いたします。

(参考:『求人票の書き方と応募されるための7つのコツ【無料テンプレート付き】』)

対象年齢を間接的に伝えるのは可能なのか

ここまでで説明してきた通り、求人広告への年齢制限の記載はできません。しかし、表現を工夫して間接的に対象年齢を伝えることは許容されています。

具体的には、「社員の8割が20代」「20~30代が活躍する職場」といった表現です。

ただしこれらの表現であっても、過剰にアピールすると転職希望者に「自分の年齢ではダメなのか」と受け取られ、実質的に年齢制限と認識される恐れがあります。法律に抵触するリスクを避けるのはもちろん、自社で活躍できる人材を採用する機会損失を防ぐためにも、表現方法には注意が必要です。

改正雇用対策法とはどのような法律?

改正雇用対策法は、求人だけでなく、それ以外の採用活動にもさまざまな影響を与えるため、ここで理解を深めておきましょう。

雇用対策法とは、雇用に関する労働法の一つです。経済・社会の発展を促して完全雇用を達成する目的で1966年に施行されました。その後、時代とともに社会の状況も変化し、少子高齢化や労働人口不足が問題視されるようになったことを受け、2007年に改正が行われたのです。

改正法では、求人の年齢制限の禁止以外にも、次に説明する項目が追加されました。

改正雇用対策法のポイント

改正雇用対策法で追加された項目のうち、特に意識したい2つのポイントは以下です。

改正雇用対策法のポイント

| 項目 | 備考 |

|---|---|

| 青少年の応募機会の拡大 | ・企業の努力義務として、青少年の雇用機会の促進を要請 ・具体的な方法としては、採用基準の明確化・既卒者への応募資格の開放・正社員への登用制度の導入など |

| 外国人の適正な雇用管理 | ・外国人の雇用管理を厳格化 ・外国人労働者の雇い入れや離職の際に、厚生労働大臣に対する氏名や在留資格、在留期間などの届け出を義務化 ・外国人の雇用管理の改善や離職時の再就職援助を企業の努力義務とする |

改正法の追加項目は他にもありますが、企業が雇用にあたって気をつけなければならないポイントは上記の2つです。特に、起業したばかりで採用経験の少ない企業は、求人の年齢制限の禁止とともに上記のポイントも押さえ、採用活動を行いましょう。

(参考:厚生労働省『雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について』)

年齢制限を禁止する利点

求人での年齢制限の禁止は、企業にもさまざまなメリットをもたらします。

年齢制限を設けなければ、応募数の増加が期待できるため、人材採用の機会拡大につながります。幅広い年代の人材との接点が生まれることで、自社の組織運営に新たな視点が加わり、イノベーションの機会も創出されるでしょう。

また、年齢制限の撤廃は、年功序列などの社内慣行の見直しにもつながる可能性があります。古い体質から抜け出し、成果を通じて公平に評価する企業に変貌することで、若い人材の自発的な成長も期待できます。

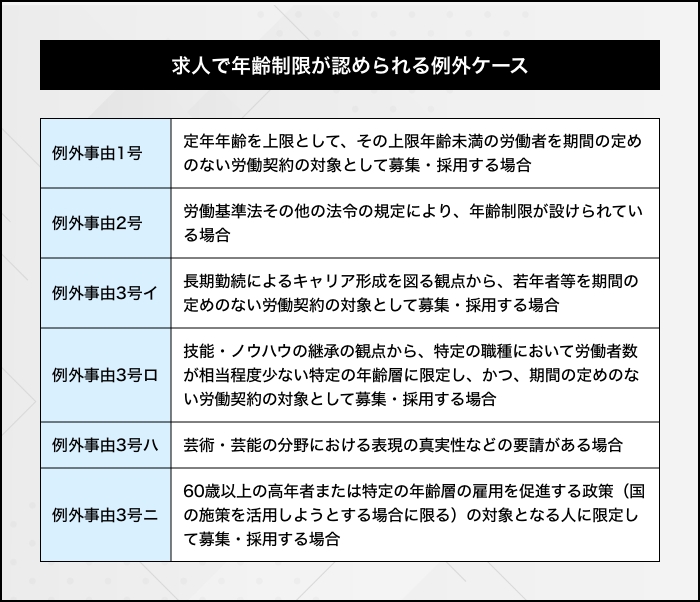

求人で年齢制限が認められる例外のケース

求人の年齢制限に関するルールには、一部の例外も設けられています。ここでは、雇用対策法施行規則を基に、例外が認められるケースについて詳しく解説します。

例外事由1号

例外事由1号は、「定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」と規定されています。これは、例えば定年を65歳までとしている企業で、65歳未満の方を募集する場合を指しています。

企業として定年を設けている以上、求人の上限年齢を定年までとするのは自然なことのため、上限については記載しても問題がないとされているのです。

しかし、以下のようなケースは例外として認められないので注意が必要です。

例外事由1号が認められないケース

・有期労働契約を結ぶ場合

・実際の定年年齢と求人票の上限年齢が一致しない場合

・下限年齢も追加している場合

・業務の習熟に必要な期間を含めて上限年齢を下げる場合

(例)業務の習熟に2年間必要なため、定年よりも上限年齢を2年下げて募集

例外事由2号

例外事由2号とは、「労働基準法その他の法令の規定により、年齢制限が設けられている場合」を指します。例えば、警備業務では警備業法で満18歳未満の就業が禁止されているため、満18歳以上の年齢制限を記載することが認められています。

例外事由3号イ

「例外事由3号イ」とは、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」を指します。この例外は、長期雇用によるキャリア形成を前提とする日本の雇用慣行との調和を図るために設けられたものです。

具体的には、「対象者の職業経験を不問とすること」「新卒者以外の者も新卒者と同等の処遇にすること」を条件に、若年者(35歳未満を想定)に絞った採用が可能という仕組みです。なお、「同等の処遇」とは賃金などの条件を指しているわけではなく、育成環境や配置、訓練の用意などを示しています。

ただし、以下のようなケースでは例外が認められないので注意が必要です。

例外事由3号イが認められないケース

・有期労働契約を結ぶ場合

・職務経験を付している場合、職務経験が必要な資格を求める場合

(例)40歳未満の人を募集(ファイナンシャルプランナー1級保持者)

・下限年齢を付している場合

例外事由3号ロ

「例外事由3号ロ」とは、「技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種で労働者が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」を指します。

より詳しく表現した内容を、以下にまとめました。

例外事由3号ロの内容

・特定の職種:電気通信技術者や水産技術者、ホームヘルパーなど

・特定の年齢層:30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層

・相当程度少ない:同じ年齢幅の上下の年齢層と比べて、労働者数が2分の1以下である

場合

そのため、例えば以下のようなケースでは例外事由3号ロが認められます。

例外事由3ロが認められる具体例

・電気通信技術者が以下の人数所属している企業で、30~39歳の人を募集する場合

・20代10人

・30代2人

・40代8人

この場合は、上下の年齢層と比較して30代の労働者が2分の1以下であるため、年齢制限と職務経験をセットで求人票に記載できます。

例外事由3号ハ

「例外事由3号ハ」は、「芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合」を指します。例えば、モデルや役者募集などで、表現の真実性を求める場合には、特定の年齢層に限定した募集・採用を行えます。

具体例としては、「演劇の子役を求める上で〇歳以下の対象者を募集する」といったケースです。

一方、以下のようなケースでは例外が認められないので注意が必要です。

例外事由3号ハが認められないケース

・特定の年齢層を対象とした商品・サービスの提供が目的であり、芸術・芸能の分野に該当しない場合

(例)イベントコンパニオンとして30歳以下の人を募集する

例外事由3号ニ

「例外事由3号ニ」とは、「60歳以上の高年者または特定の年齢層の雇用を促進する政策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる人に限定して募集・採用する場合」を指します。例えば、雇い入れ助成金などの施策を活用するために、対象となる年齢層を限定した募集・採用が認められています。

効果的な求人広告の書き方

ここでは、複数のパターンに分けて効果的な求人広告の書き方を紹介します。

なお、一般的な求人広告の書き方については、以下の記事で詳しく解説しているのでこちらをご参照ください。

(参考:『求人広告の書き方の基本|法律順守で成果を最大化するコツを解説』)

若手を募集したいときの書き方

社会人経験の少ない若手を募集する場合には、業務内容を容易に想像してもらえる求人広告を作成することが大切です。

一例として、求人広告に業務内容を撮影した写真や動画を掲載する方法が挙げられます。業務内容を視覚的にわかりやすくすることで、転職希望者に「この企業で働く自分」を鮮明に想像してもらえるようになり、応募につながる確率が高まります。

また、採用を若手に限定したい場合には、雇用対策法施行規則により定められている「例外事由3号イ」を適用することで、35~45歳未満を目安に年齢制限の設定が可能です。求人広告には「35歳未満の方(例外事由3号イ:長期キャリア形成のため)」のように、例外事由の種類や理由を書き添えましょう。

経験者を募集したいときの書き方

これまで見てきたように、「例外事由3号イ」を適用したとしても、年齢制限を行いながら経験者募集を行うことはできません。例外事由3号イは職務経験がない若手人材の育成を目的としたルールであるため、「経験者優遇」や「経験があれば尚可」といった記載も望ましくないことが考えられます。

そのため、両方の条件を同時に求める場合は、経験者を募集する旨を明記するのではなく、経験者が求めるような職場環境をアピールするなどの方法を取り入れてみるとよいでしょう。例えば、「技術やスキルに応じた昇給制度」「最新の機器環境整備」といったポイントを添えることで、経験者に向けて効果的にアピールできます。

ただし、先にも述べたように「職務経験を前提とした資格の明記」などは禁止されているので、その点には注意したいところです。

定着率を高めるための書き方

採用活動を行う際には、単に人を集めるだけでなく、自社で長く活躍してもらえる人材の採用を目指すことが大切です。定着率を高めるためには、求人情報の書き方にも工夫を十分に凝らす必要があります。

求人情報にはプラス面だけでなく、仕事の厳しさなどのマイナス面も率直に記載することで、転職希望者自身も適性を見極めやすくなるでしょう。また、自社で働くことでどのようなキャリアプランを描けるのか?というところも明記すると、仕事に前向きな意識を持った人材からの募集が期待できます。

定着率は組織の戦力を安定させ、生産性の向上を目指す上で重要な指標です。定着率を向上させる方法については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

(参考:『定着率とは?計算方法や低い企業の特徴・向上させるための方法』)

年齢を問わず応募したくなる求人広告に仕上げるためにできること

転職希望者からの応募を集めることはもちろん大切ですが、それを受けるにはまず、求人広告自体が魅力的なものでなくてはなりません。以下では、年齢を問わず応募したくなる求人広告に仕上げるためにできることを紹介します。

ポイント①ひと目見ただけで内容がわかるようにする

転職希望者から応募を受けるには、きちんと目を通してもらえる求人広告の作成が大前提です。そのため求人広告を作る際は、ひと目見ただけで内容がわかるように意識しましょう。

この手軽な方法としては、具体的な数字を入れることが挙げられます。「1日10万個の販売量を誇るお菓子の品質保証をお任せします」のように、文章内に数字を含めることで情報をスムーズに理解してもらえるようになります。また、「10万個」のようにインパクトのある数字の使用は、自社の魅力を訴求することにもつながるでしょう。

このように、数字を適宜入れ込むだけで、転職希望者にとってわかりやすく、なおかつ目を引くような求人広告が完成します。

(参考:『中堅中小企業でも採用したい人材が集まる!魅力的な求人票・求人広告の書き方』)

ポイント②自社の魅力が伝わるように内容を充実させる

転職希望者に自社の魅力を伝えるため、求人広告の内容を充実させることも欠かせません。特に事業内容と業務内容は、転職希望者が詳細を確認する項目の一つです。以下のポイントを意識して、自社の魅力が伝わる求人広告を作成しましょう。

事業・業務内容などに明記したいポイント

どのような事業を運営しているのか

募集している業務内容は何か

基本的な業務量はどの程度か

取り扱う製品やサービスの特徴や魅力は何か

対応する顧客にはどのような特徴があるのか

このように求人広告の内容を充実させると、転職希望者に「その企業で働く自分」をより明確に想像してもらうことにつながります。

(参考:『その求人票やスカウトメールは大丈夫?採用決定のために無料で今すぐできる5つの対策』)

ポイント③受け手によって解釈の異なる表現は避ける

求人広告は、誰が読んでも同じ受け取り方をしてもらえる表現を用いなければなりません。あいまいな表現になっていないか、完成した文面をもう一度確認してみましょう。

抽象的な内容の求人広告では、転職希望者を混乱させてしまうかもしれません。例えば、未経験者も応募の対象に含める場合に「未経験者OK」と記載したとします。これだけでは、読み手の年齢や性別によって受け取り方に違いが生まれるため、「自分は対象にならないだろう」と感じ、応募を避ける方が出てくる可能性があります。

このような事態を招かないためにも、抽象的な表現は避け、できる限り具体的な内容の記載を心掛けましょう。上記のケースでは、未経験でも問題のない根拠やサポート体制の充実度をアピールすることで、転職希望者の安心につながり、応募の期待が高まります。

ポイント④キャリアアップのイメージを伝える

キャリアアップのイメージにつながる情報も、求人広告に記載したい項目の一つです。

転職希望者にとって、将来のキャリアアップのイメージが明確に示されているかどうかは重要な要素といえます。具体的な昇進ルートやスキルアップの機会がはっきりすれば、その企業での将来を想像できるようになるためです。これが転職希望者の興味・関心につながり、応募意欲を向上させる効果が期待できます。

したがって求人広告には、キャリアアップの一例、あるいは実際の社員のキャリアなどを掲載し、転職希望者の想像力をかき立てられるように工夫しましょう。

(参考:『キャリア開発とは?メリットや具体的な手法・企業の実施例を紹介』)

ポイント⑤インタビューを掲載する

職場の様子や仕事について、社員にインタビューした内容を掲載すると、企業のリアルな様子が伝わり、転職希望者から関心を持ってもらえる可能性が高まります。

求人広告での社員インタビューの役割は、転職希望者に職場の雰囲気を伝えることにあります。実際に働いている社員の生の声を発信することで、転職希望者の応募時の安心感につながるとともに、入社意欲の向上が期待できるのです。

なお、インタビューの雰囲気が文字だけでは伝わりにくいと判断したら、写真や動画といった視覚情報も有効に活用してみましょう。

ポイント⑥不安を取り除けるような工夫をする

転職希望者が不安を感じず、安心して応募できるような工夫も求められます。

転職希望者の中には「自分に当てはまる条件の求人ではあるけど、実際に働けるだろうか…」と不安を抱える方もいらっしゃるかもしれません。求人広告ではこうした方に安心感を与えられるような内容を盛り込むことで、応募増加の期待が高まります。例えば、以下のような内容が挙げられます。

転職希望者の不安を取り除くために求人広告に入れたい内容

必要なスキル

入社後のサポート体制

新入社員が独り立ちするまでの期間

新入社員の担当業務

求人広告にこれらの情報を載せ、転職希望者に「自分でも働けそう」と応募を前向きに考えてもらうことが大切です。

(参考:『求人票で「アットホームな社風」はNG?求職者が知りたい社風を伝えるコツとは』)

求める人材を募集するためのポイント

年齢制限にこだわらず求人を行う上では、それ以外のポイントできちんと人材の絞り込みを行うことが重要です。ここでは、希望する人材を募集するために押さえておきたいポイントを見ていきましょう。

ポイント①自社が求める人材像を明らかにする

効果的な求人を行うためには、自社が求める「採用ペルソナ」を明確化することが大切です。採用ペルソナとは、採用したい人材像を人柄やスキル、価値観といった細かな点まで具体化したイメージ像のことです。

採用ペルソナを明らかにすることで、採用の方針がぶれることを防ぎ、人事・採用担当者内で方向性を共有しやすくなります。その結果、雇用のミスマッチを予防して、効果的な採用活動を行うことにつながるのです。

求人広告も採用ペルソナに合わせて検討することで、求める人材像のニーズに合った文言や表現を追求しやすくなります。採用基準の決め方については、以下の記事で詳しく触れているので、こちらをご参照ください。

(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』)

ポイント②試用期間を設ける

ミスマッチのリスクを抑えるには、試用期間を設けるのも一つの方法です。あらかじめ試用期間を設ける旨を明記しておけば、対象期間内でじっくりと人材の質を見極め、本採用とするかどうかを判断できます。

ただし、試用期間を長く取り過ぎると、転職希望者からは敬遠されてしまう恐れがあるので注意が必要です。適切な期間は職種や業務内容によっても異なりますが、3カ月程度が目安といえるでしょう。

また、試用期間といっても、企業側は無条件で本採用を見送れるわけではありません。「勤務態度が著しく悪い」「履歴書や職務経歴書に経歴詐称があった」など正当な理由がなければ、原則本採用を断ることができないと認識しておきましょう。

なお、本採用を義務としない採用方法については、「トライアル雇用」と呼ばれる手法も存在します。これは厚生労働省が提唱する制度であり、原則3カ月間試行雇用して適性や能力を見極め、期間終了後に雇用継続の是非を判断するというものです。

一定の条件を満たせば助成金を受け取れるため、試用期間を設ける場合には第二の選択肢としてご検討されることをおすすめします。

(参考:『【弁護士監修】試用期間の解雇は可能?本採用を見送る場合の注意点とは』)

ポイント③複数の採用チャネルを取り入れる

採用活動の幅を広げるには、複数の採用チャネルを導入してみることも有効な方法です。例えば、ピンポイントで求める人材の採用を狙うのであれば、「ダイレクト・ソーシング」を活用してみるのもよいでしょう。

ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング)とは、条件に合った人材をデータベースなどで見つけ、企業から直接的にアプローチをかける手法です。この方法であれば、年齢はもちろん経験や経歴、スキルなども細かく絞り込んで採用活動が行えるので、ミスマッチを避けて人材を採用できます。

ほかにも、自社の社員を通じて人材を紹介してもらう「リファラル採用」やSNSを活用する「ソーシャルリクルーティング」など、さまざまな採用チャネルが存在します。具体的な方法については、以下の記事で詳しく紹介しているのでご参照ください。

(参考:『採用チャネルとは?主な種類と選び方・注意点を紹介』)

雇用対策法以外にも求人広告を出す際に押さえておきたい法律

求人広告を掲載する上では、年齢制限を禁止している雇用対策法以外にも確認しておきたい法律がいくつかあります。そこで最後に、求人広告を作る際に確認すべき5つの法律を紹介します。

労働基準法

求人広告を出す際に守らなければならない法律の一つに、労働基準法が挙げられます。

労働基準法とは、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。企業はこの労働基準法に基づき、最低基準をクリアする範囲で労働条件を決定する必要があります。

例えば、労働基準法では、労働時間を原則として1日8時間までと定めています。そのため、求人広告で「勤務時間8~18時(1時間休息あり)」といった記載をすると、労働基準法違反に該当してしまうかもしれません。

企業には労働基準法で設けられた最低基準の範囲内で労働条件を決定し、求人広告に反映することが求められます。

職業安定法

労働者の募集や職業紹介などの基本的な決まりを定めた法律である職業安定法も、求人広告の作成にあたっては意識しなければなりません。

職業安定法には、求人広告の掲載時に、業務内容や労働時間、賃金などを明確に記載することが定められています。また、企業が労働条件を明示する際に、虚偽または誇大な表現を用いることを禁じています。

ほかにも、もともと提示していた条件を変更するときに、変更前と変更後の違いがわかるような記載も必要です。具体的に表すと、「当初:基本給1カ月30万円→基本給1カ月25万円」のようになります。

職業安定法に関しては以上の3つのポイントを意識して、求人広告を作成するように努めましょう。

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法に基づき、転職希望者の能力や適性ではなく性別で応募を制限するような表現を求人広告で使用することは禁止されています。

例えば、「ガードマン」「看護婦」「女性スタッフ」はいずれも性別を指定していると見なされるため、原則として求人広告では記載できません。「警備員」「看護師」「スタッフ」のように性別を特定できない表現に言い換える必要があります。

求人広告を掲載する際はもちろん、実際の採用の場面でも、性別ではなく転職希望者の能力や適性によって、仕事に向いているかどうかを判断することが求められます。

著作権法

著作権法も、求人広告の作成で気をつけなければならない法律の一つです。

求人広告に許可なく転記した文章や写真を掲載すると、著作権法に抵触する恐れがあります。著作者の権利を侵害する行為と見なされ、差し止め請求だけでなく、場合によっては法的措置が取られるかもしれません。

求人広告は、自社の魅力を盛り込んだオリジナリティーあふれる文章で、かつ実際の職場環境や社員を撮影した写真を基に作成するとよいでしょう。

最低賃金法

最低賃金法は賃金の最低限度額を定めている法律です。企業はこの法律に基づき、最低賃金以上の賃金を設定することが求められています。

例えば、2024年度の東京都の最低賃金は1,163円です。都内に所在する企業は転職希望者を雇用する際、1時間当たりに換算して1,163円を超える賃金を支払うとともに、求人広告でもこれに準じて賃金を記載する必要があります。

もし、社員に支払っている賃金が最低賃金に満たない場合には30万円、または50万円の罰金を科せられる可能性があるため、違反しないように気をつけましょう。

(参考:厚生労働省東京労働局『東京都最低賃金を1,163円に引上げます』/厚生労働省「最低賃金とは?」)

まとめ

雇用対策法の改正によって、求人募集では年齢制限を設ける、または年齢を理由に採用を断ることが原則禁止されています。

しかし、条件によっては例外も設けられているので、年齢制限を行う場合は各例外規定の内容をチェックしておきましょう。

その上で、年齢制限によらない求人は、企業にもさまざまなメリットをもたらす可能性があります。自社の人材戦略や組織のあり方を見直すきっかけにもなり得るので、先入観にとらわれず、柔軟な採用活動を検討してみましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

<決定版>求人票の書き方大全【すぐ作成できるテンプレート一式】

資料をダウンロード