エンジニア採用が難しい7つの理由とは?人事が避けるべき失敗と成功のポイント

d’s JOURNAL編集部

AI技術の発展やDXの推進により、IT人材の需要は年々高まりを見せています。それに伴い、エンジニア採用の難易度も高まっており、優秀な人材の採用が企業の重要課題となりつつあります。

この記事では、エンジニア採用が難しい理由に触れながら、うまくいかない企業に共通する原因や成功させるためのポイントなどを見ていきましょう。

エンジニア採用を目指す方は、ぜひ下記から無料資料をダウンロードしてご活用ください。

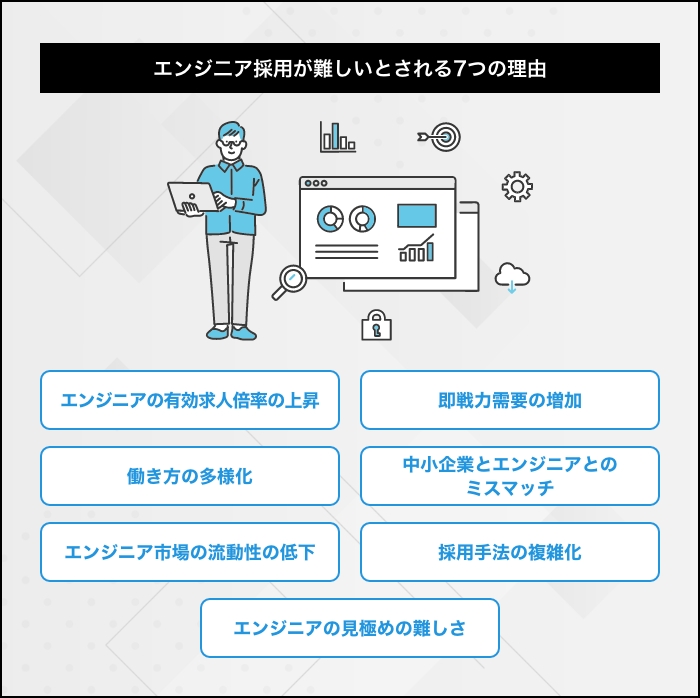

エンジニア採用が難しいとされる理由

DXの推進などによりIT人材の需要が高まっている近年では、エンジニア採用が急務となっています。しかしエンジニアは、特に採用が難しいとされている職種の一つです。その背景には、以下の7つの理由があります。

●エンジニアの有効求人倍率の上昇

●即戦力需要の増加

●はたらき方の多様化

●エンジニアが求めている条件と企業が提示する条件の不一致

●エンジニアの転職市場での流動性低下

●採用手法の多様化・複雑化

●エンジニアの見極めの難しさ

エンジニアの有効求人倍率の上昇

近年は各企業でIT人材の不足が深刻であるため、転職市場でのエンジニアの有効求人倍率も上昇を続けています。

厚生労働省の「一般職業紹介状況」の結果を基に、エンジニアにあたる「情報処理・通信技術者」の有効求人倍率の1年ごとの推移を表にまとめると、以下の通りです。

【情報処理・通信技術者の有効求人倍率(パート含む常用)】

| 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 |

|---|---|---|---|

| 1.40倍 | 1.50倍 | 1.52倍 | 1.55倍 |

(参照:e-Stat 政府統計の総合窓口『一般職業紹介状況(職業安定業務統計)』第21表-7)

このように、エンジニアの需要は年々増加していることがわかります。

これは、DXの推進やAI技術の発達などにより、エンジニアの需要が高まっていることが主な理由です。また、新型コロナウイルスの流行に伴って非対面型のサービスやシステムが必要になったことも、IT人材が求められるようになった要因といえるでしょう。

こうした流れの中で、現在もエンジニアの有効求人倍率はますます上昇しており、採用のハードルが高まっているのです。

即戦力需要の増加

現在の転職市場は、従来と比べて即戦力需要が高まっていることも大きな特徴です。特にエンジニアを含めた高度な専門職では、新卒や未経験者の採用をストップし、一定以上の経験を持った即戦力の人材に切り替えるケースが増えています。

これは、「一から高度な人材を育てるだけの体力が保てない」「ITに関する目先の課題を解消したい」といった企業の事情を反映していると考えられるでしょう。また、そもそも自社にある程度の経験を積んだエンジニアがいなければ、未経験者を育成することができません。

こうした事情から、とりわけ20代後半~30代前半までの経験者には需要が集中しやすく、実質的に複数の企業で取り合うような形になってしまう状態が続いています。このように、エンジニアの即戦力需要が高まり、未経験の募集が減ったことも採用の難易度を上げている原因の一つです。

はたらき方の多様化

はたらき方改革の推進や終身雇用・年功序列制度の崩壊などにより、現役世代のはたらき方には大きな変化が生まれています。従来のように一つの企業に勤め続けるというオーソドックスなスタイルだけでなく、フリーランスや副業なども一般的になりつつあるのです。

特に高度かつ専門的なスキルを持ったエンジニアであれば、特定の企業に雇用されるよりも、自ら仕事を獲得するフリーランスのほうが高い収入を得られる場合もあります。あるいは、企業に勤めながらも、副業として他社の開発業務を担うといったはたらき方も可能です。

はたらき方の柔軟性が向上したことにより、無理に転職をしなくても収入アップが狙えたり、自分の携わりたい案件に関わるチャンスが得られたりするようになったのです。その結果、転職市場には転職を希望するエンジニアがなかなか現れず、正規雇用の難易度が高くなっている面もあります。

エンジニアが求めている条件と企業が提示する条件の不一致

エンジニアは、転職市場での需要が高まっているため、好条件の給与や待遇を提示される傾向にあります。このような状況下では、理想的な給与水準や待遇条件の提示が難しい企業は、エンジニアをそう簡単には採用できません。

例えば経営基盤が不安定な傾向にある中小企業では、大手企業のような給与水準を維持することは困難です。そのため、転職市場では不利な立場に立たされてしまい、入社承諾に至らないケースが見られます。

エンジニアの転職市場での流動性低下

これまで見てきたように、IT分野で活躍できる人材は、多くの企業にとって重要な価値を持っています。当然企業側もそのことを把握しているため、給与や待遇を改善するなどして、雇用しているエンジニアの退職を防ぐ努力を続けています。

結果として、十分な経験を持ったエンジニアが転職市場に現れる場面が減少し、そもそも十分な母集団を形成することが難しくなっているのです。

採用手法の多様化・複雑化

エンジニア採用が難しくなっている背景には、採用手法や採用チャネルの多様化・複雑化も関係していると考えられます。

現在の転職市場では、求人広告や人材紹介といったサービスだけでなく、企業が自ら動く「ダイレクト・ソーシング」や「リファラル採用」なども普及し始めています。また、転職希望者との信頼関係を築くために、SNSの運用に注力している企業も少なくありません。このように、採用手法や採用チャネルが多様化していることにより、従来の採用手法だけに頼っている企業は適応できなくなりつつあります。その結果、さまざまな採用手法を試みている企業との差がどんどん広がり、優秀な人材と出会える機会を得ることが難しくなっています。

エンジニアの見極めの難しさ

社内に専門性の高い人材がいない場合、そもそも新たに迎えるエンジニアの力量やスキルを見極めることが難しくなってしまうという問題も生じます。技術面などの専門的な分野については、詳しい知識を持った技術責任者でなければ見極められません。

そのため、IT分野に詳しい従業員が不足している場合には、選考自体の難易度も高くなってしまうのです。また、技術職とはいっても、当然ながら一般の職種と同じようにコミュニケーションスキルや人柄といった基本的な資質を見極める必要もあります。

このように、選考段階の難しさも、エンジニア採用のハードルを上げている原因の一つといえるでしょう。

エンジニアの採用に失敗する企業の共通原因

前述のように、エンジニア採用の難易度が社会全体で高くなってしまっていることは事実です。しかし、外部要因だけでなく企業が抱える内部要因にも、採用がうまくいかない理由が隠れているケースがあります。

ここでは、エンジニア採用が難航する企業に共通して見られる、以下の問題点について解説します。

●エンジニアからの応募が集まらない

●入社承諾前辞退が多く、採用につながらない

エンジニアからの応募が集まらない

まずエンジニアからの応募が集まらなければ、採用につなげることはできません。転職を希望するエンジニアの関心を引くことができない背景には、主に以下のような原因があります。

●採用基準が高すぎる

●求める人材像が明確になっていない

●自社の魅力をアピールできていない

●受動的な採用手法のみでエンジニアとの接点がつくれていない

採用基準が高すぎる

「求人広告を出してもなかなか応募が集まらない」「条件に当てはまる人材に出会えない」という場合は、そもそも設定している採用基準が高すぎる可能性が考えられます。エンジニア採用の難しさを把握できておらず、自社の理想のみを採用基準に反映させてしまうと、なかなか応募を集めることはできません。

給与面などでよほどの好条件を設定できる企業でなければ、採用基準を下げるという判断も必要です。採用基準は、自社が求める人材像と実際に採用できる人材のレベルの両方を踏まえ、バランスを丁寧に考慮することが大切です。

採用条件を設定する上で、どうしても即戦力としての採用が難しいようであれば、育成を前提に未経験者にも視野を広げるなどの選択肢も検討しましょう。

求める人材像が明確になっていない

「求める人材像が不明瞭」である場合には、せっかく採用できたとしても、ミスマッチによって思うようなはたらきをしてもらえない可能性が高くなります。エンジニア採用に限られるわけではありませんが、企業側がどのような人材を必要としているかがあいまいでは、選考段階で自信を持った判断が行えなくなります。

選考に時間がかかれば、その間に競合他社へ気持ちが動いてしまうリスクもあるため、そもそも採用自体に支障を来してしまうでしょう。エンジニアは専門的な技術を要する職種であることから、適切な採用基準の設定が難しい面もあります。

人事・採用担当者だけで判断するのではなく、現場の責任者などにもヒアリングしながら、精度の高い採用基準を設けましょう。また、「採用コンセプトが定まっていない」という点も、採用計画があいまいになってしまう原因となります。

「自社が何を目的にエンジニアを求めているのか」「どのような点で他社との差別化を図るのか」など、採用をスタートする段階でコンセプトをきちんと煮詰めておくことが大切です。

自社の魅力をアピールできていない

エンジニア採用では、自社の魅力を募集要項にきちんと反映することが大切です。従って、まず自社のビジョンを基に事業の強みや仕事内容の魅力などを把握し、その中から転職希望者に響くアピールポイントを洗い出しましょう。その上で、人事・採用担当者の想いや実際の従業員の体験談なども添えると、興味を持たれる可能性があります。

このようにして、エンジニアにとっての自社の魅力を追求すれば、求人情報のクオリティは自然と向上していくでしょう。

受動的な採用手法のみでエンジニアとの接点がつくれていない

転職を希望するエンジニアに積極的にはたらきかけるには、これまで主流であった求人広告や人材紹介サービスといった受動的な採用手法だけでは不十分です。企業側からエンジニアとの接点をつくれる「ダイレクト・ソーシング」も活用することをお勧めします。

ダイレクト・ソーシングは、企業から転職希望者に直接アプローチできる採用手法です。本格的に採用活動を始めていない転職希望者とも接点をつくることができる上に、企業の認知度を高める効果も期待できます。

入社承諾前辞退が多く、採用につながらない

採用活動を通して転職希望者の入社意欲を高められず、入社の承諾を得られないことも、採用に失敗する原因の一つです。これには、主に以下のような理由があると考えられます。

●エンジニアの業務やスキルについて理解できていない

●エンジニアが魅力に感じる社内環境の整備ができていない

●選考スピードが遅い

エンジニアの業務やスキルについて理解できていない

人事・採用担当者がエンジニアリングに対する知識を持っていないと、転職希望者が実際の業務で活躍できる人材かどうかを選考段階で判断することが難しくなります。その結果、採用が決まったあとに入社に関する具体的な話をする中で、転職希望者自身がミスマッチに気づき、入社を辞退するというケースが見られます。

このような事態を防ぐには、現場を担当している社内のエンジニアの協力が不可欠です。自社のエンジニアの業務やスキルについて一定の知識を身に付けた上で、きちんと現場の担当者とも擦り合わせを行い、採用活動を進めましょう。

エンジニアが魅力に感じる社内環境の整備ができていない

エンジニアが求める条件や希望について理解し、適切な社内環境を整備することも欠かせません。

例えば、リモートワークやフレックスタイム制を導入することは、エンジニアのはたらきやすさに直結します。また、「エンジニアに適した評価手法・基準の策定」「他部署とのスムーズな連携体制」なども、エンジニアにとって魅力を感じるポイントとなるでしょう。すでに自社でエンジニアを雇用している場合は、現在の社内環境についてヒアリングをしておくと、今後の環境を整備していく上でのヒントとなります。

選考スピードが遅い

中途採用では、選考スピードも重要なポイントとなります。

新卒採用とは異なり、中途採用の選考のプロセスやスピードは企業によって大きく異なります。

そのため、転職希望者が複数の企業で選考を受けている場合には、早く採用条件通知書を出した企業のほうが、相対的に有利である可能性が高くなるのです。転職希望者側から見れば、対応がスピーディな企業のほうが信頼しやすいと感じられるため、印象もよく映りやすいといえるでしょう。

特に、引く手あまたのエンジニアを採用する上では、選考スピードが成功を左右するケースも珍しくありません。対応が後手に回り、競合他社に機会を奪われてしまうリスクを避けるためにも、選考プロセスの効率化と採用基準の明確化に力を入れることが大切です。

(参考:『今、選考スピードアップは必須。どう現場を巻き込む?他社事例やデータを活用して社内協力を得る方法』)

エンジニア採用に必要な準備

エンジニア採用の仕組みが十分に整っていない企業では、いきなり採用活動を始めても思うような成果は上がらないでしょう。採用活動をスタートする前に、まずは土台を固めておく必要があります。

ここでは、エンジニア採用を成功させるために欠かせない準備について解説します。

エンジニア採用のために必要な準備

●採用目的を明確化する

●人材の要件を明確化する

●エンジニアリングの基礎知識を把握する

●現場のエンジニアも採用活動に巻き込む

採用目的を明確化する

採用方針がぶれないように、まずは「何のためにエンジニアを採用するのか」という目的を明確にすることが大切です。その上で、自社の事業計画とも照らし合わせつつ、長期的な採用計画を考える必要があります。

IT技術は日々進歩を続けているため、目先の課題を解決する目的でエンジニアを採用したとしても、その技術が数年後まで活用できるとは限りません。自社の長期的な成長や採用した人材のキャリアを考えるには、採用計画は長い目で検討しなければならないのです。採用目的が明確になっており、長期的な視点に基づいた計画も用意されていれば、採用活動に対する社内の認識を統一しやすくなるでしょう。

人材の要件を明確化する

選考をスムーズに進めるためには、人材要件についても明文化した状態で共有しておくことが大切です。明確な指標があれば、人材に関する捉え方が社内で揺らがなくなり、転職希望者の評価を公正に行えるようになります。特にエンジニアは人によって経験やスキルがまったく異なるため、採用側に認識のずれが生じないよう、採用基準の周知を徹底するように心がけましょう。

また、スキルだけでなく、人柄やマインドセットなどに関する条件も明確に設定しておく必要があります。実際に組織の一員としてはたらいてもらう姿をイメージしながら、どのような人材であれば活躍できるかを具体的に思い描くことが重要です。

エンジニアリングの基礎知識を把握する

これまで見てきたように、エンジニア採用では、人事・採用担当者にもエンジニアリングに対する一定の理解が必要となります。まずは、エンジニアの業務や役割がどのようなものであるかを確認し、最低限の専門用語は理解できるように準備しましょう。

現場のエンジニアも採用活動に巻き込む

すでに社内エンジニアがいる場合は、採用活動に巻き込み、積極的に意見を出してもらう方法も有効です。

現場のエンジニアには、採用計画を立てる段階から参加を依頼し、現状の課題や今後の方向性などについて具体的なアドバイスをもらいましょう。可能であれば日ごろから現場の意見や要望をヒアリングし、採用活動に随時反映していきたいところです。さらに、選考プロセスでも裏方でサポートしてもらえれば、転職希望者と専門的な言葉や知識を交えて会話ができるため、選考をより円滑に進められます。

質の高いエンジニア採用を目指す方は、ぜひ下記から無料資料をダウンロードしてご活用ください。

エンジニア採用を成功させるためのポイント

エンジニア採用を成功させるためには、どのような点に気を配ると良いのでしょうか。ここでは、より実践的な選考段階を想定して、人事・採用担当者が押さえておきたい以下のポイントについて解説します。

エンジニア採用を成功させるために押さえておきたいポイント

●エンジニアのペルソナを設定する

●採用したいエンジニアに響く求人票を作成する

●エンジニア採用に効果的な手法や媒体を選ぶ

●SNSや採用サイトで自社の情報を発信する

●雇用条件はエンジニアに合わせて設定する

●対面での面接を省略しない

●選考はスピード感を意識する

●入社の動機付けに力を入れる

エンジニアのペルソナを設定する

求める人材像に合ったエンジニアを採用するには、必要な要件やスキル、経験などを細かく設定し、ペルソナをつくることが大切です。転職希望者に対する訴求ポイントの選定や、社内の採用基準の統一に役立ちます。

ただし、現場のエンジニアの気持ちや志向性を理解していなければ、適切なペルソナを設定することは困難です。自社でエンジニアを雇用している場合は、そのエンジニアに対してヒアリングを行う、あるいは採用活動に参加してもらうといった方法で、協力を仰ぐと良いでしょう。

(参考:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

採用したいエンジニアに響く求人票を作成する

魅力的な求人票を作成し、エンジニアに興味を持ってもらえるように工夫することも欠かせません。

はたらく環境や制度面など、基本的な情報を記載するだけでは、転職希望者の目に留まる可能性は低いと考えられます。そのため求人票には、使用言語や開発環境、プロジェクト案件例といった、具体的な業務内容も書くことが重要です。これらが正しく記載できているかどうかは、現場のエンジニアに確認してもらうことをお勧めします。

(参考:『求人票の書き方と応募されるための7つのコツ【無料テンプレート付き】』)

エンジニア採用に効果的な手法や媒体を選ぶ

お伝えしたように、昨今の採用手法や採用チャネルは、多様かつ複雑に変化しています。従ってエンジニア採用でも、有効な手法や媒体を活用してアプローチを行うことは必須です。

エンジニア採用では、求人広告や人材紹介といったサービスはもちろん、リファラル採用なども積極的に活用されています。それぞれの採用手法の特徴を踏まえた上で、自社の目的やリソース状況に適した方法を選ぶことが大切です。

後ほどエンジニア採用に適した手法について具体例を挙げて紹介するので、そちらもぜひ参考にしてください。

(参考:『【2025年版】採用手法16選を徹底比較|メリット・デメリット・最新の注目トレンド』)

SNSや採用サイトで自社の情報を発信する

企業の魅力や社内の雰囲気など、求人票からは伝わりにくい情報をSNSや採用サイトで発信することも、エンジニア採用を成功に導く鍵となります。活用するSNSによっては写真や動画でもアピールできるため、転職希望者の興味を引く効果が期待できるでしょう。

また、SNSや採用サイトを通じて、転職希望者と積極的にコミュニケーションを取ることもポイントです。このようなやりとりを通じて相互理解を深めれば、採用のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。

雇用条件はエンジニアに合わせて設定する

エンジニア採用では、基本的に「企業が人材を選定する」のではなく、「人材に企業を選んでもらう」というマインドに切り替えることが大切です。エンジニアの転職市場は売り手が優位にあり、1人の人材を複数の企業で取り合う形になってしまうケースも珍しくありません。

企業としては、できるだけ転職希望者の希望条件を理解し、それに合わせた雇用条件を設定しましょう。

対面での面接を省略しない

エンジニアに限らず、中途採用はある程度の即戦力を期待して実施する場合がほとんどです。即戦力として活躍してもらうためには、社会人としての基本的なスキルやコミュニケーション能力などが欠かせない資質となります。

こうした資質を見極めるには、転職希望者にしっかりと会って判断するということを前提にし、選考プロセスをむやみに省かないことが重要です。特にエンジニアの場合は、書類上からは読み取れない優秀な経歴を保有している人材が隠れている可能性が高いといえます。

そのため、書類選考では「次のステップに進める人を選ぶ」のではなく、「面接を行う必要がない人を落とす」というスタンスを保つことがポイントです。

選考はスピード感を意識する

エンジニアの選考は、転職希望者の気持ちが他社へ動いてしまうのを避けるためにも、できるだけスピーディに行うことが大切です。選考プロセスは事前にシステム化しておき、書類選考から面接実施までのリードタイムを短くまとめましょう。

また、面接の日程については、できるだけ企業側が調整してセッティングすることがポイントです。自社以外にも選考を受けていることを想定して、機会を逃さないように心がけましょう。

入社の動機付けに力を入れる

エンジニアが求める条件や感じやすい不安は、事前の調査・分析によって、ある程度傾向を把握できることも確かです。しかし、企業選びで重視することやキャリアの志向などは、当然ながら人それぞれで異なります。

そのため、面接では一人ひとりに合わせた動機付けを丁寧に行い、入社へのモチベーションを高めてもらうことも大切です。転職希望者にとって、自社ではたらくことにはどのようなメリットがあるのか、先輩従業員の例なども提示しながらアピールすると良いでしょう。

エンジニア採用ができる企業とできない企業の違い

ここまでの内容を踏まえ、エンジニア採用ができる企業とそうでない企業の違いを、以下に整理しました。

| 成功する企業 | 成功しない企業 | |

|---|---|---|

| 人材の採用基準 | 適切に設定できている | 高すぎる基準を設定している |

| 求める人材像 | 明確になっている | 明確になっていない |

| 自社の魅力のアピール | 適切にできている | 不十分である |

| 採用手法 | 多様な採用手法を活用している | 受動的な採用手法しか行っていない |

| エンジニアの業務やスキルへの理解 | 深く理解できている | 不十分である |

| エンジニアが魅力に感じる社内環境の整備 | できている | できていない |

| 選考スピード | 早い | 遅い |

このように、競争率の高いエンジニアの採用が成功する企業とそうでない企業には、明確な違いがあります。自社の採用を有利に進めるには、不十分な部分を把握し、採用活動を改善していくことが必要です。

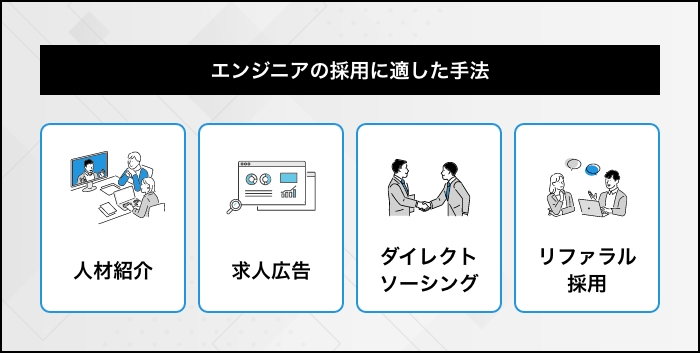

エンジニア採用に適した手法

エンジニアの採用を目的とした場合、適している手法は以下の通りです。

●人材紹介サービス

●求人広告

●ダイレクト・ソーシング

●リファラル採用

人材紹介サービス

人材紹介サービスとは、求人内容に合わせて人材を紹介してくれるサービスのことです。転職希望者とのマッチングをはじめ、さまざまな採用業務を代行してもらえます。

人材紹介サービスの特徴は、原則として「成功報酬型」の支援サービスである点です。採用が決定したときにはじめて料金が発生するため、初期費用を抑えつつ自社に適した人材を探せます。

このほか、豊富なデータベースから人材を紹介してもらえる、また完全非公開で求人を行えるといった部分も利点です。なお、人材紹介サービスについては以下の記事でも詳しく解説しています。

(参考:『人材紹介サービスとは?人材派遣との違いや手数料をわかりやすく解説』)

求人広告

求人情報を広く周知したいのであれば、求人広告が役立ちます。利用者数が多い専用サイトを利用することで、特に大がかりな準備をしなくても、多くの転職希望者の目に留まる可能性があるためです。

自社で採用サイトを用意する場合とは異なり、アピールできる情報量に制限があるというデメリットも生じます。このような理由から、求人広告を利用する際は、自社の魅力を簡潔に伝えられるテキストや写真の用意が必要となることもあります。詳しい書き方は、以下の記事も参考にしてください。

(参考:『求人広告の書き方の基本|法律順守で成果を最大化するコツを解説』)

ダイレクト・ソーシング

ダイレクト・ソーシングは、企業からスカウトメールやメッセージなどを送り、転職希望者に直接アプローチを試みる採用手法です。企業が自ら主体的に動けるため、自社の知名度が低い場合でも、求める人材との接点をつくれます。採用が難しいエンジニアともコンタクトを取りやすく、自社の魅力を直接伝えられるチャンスが広がるでしょう。

さらに、転職希望者からの質問を受け付けられるようにすれば、双方向的なコミュニケーションも図れます。このほかのダイレクト・ソーシングのメリットや詳しい説明については、以下の記事でも解説しています。

(参考:『攻めの採用「ダイレクト・ソーシング(ダイレクトリクルーティング)」とは?』)

リファラル採用

「リファラル採用」とは、いわゆる縁故採用のことであり、自社の従業員に人材を紹介してもらう採用手法です。前職の同僚や学生時代の同級生など、直接的に関わりのある知人を紹介してもらい、企業は紹介者にインセンティブを提供する形が基本です。

自社の内情を理解している従業員からの紹介になるため、社内カルチャーにフィットした人材を見抜きやすく、高度な人材との接点もつくりやすいことがメリットでしょう。リファラル採用について、さらに詳しく知りたい人事・採用担当者は、以下の記事も参考にしてください。

(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』)

エンジニア採用の成功事例

株式会社デジリハ

音楽やデジタルアートを用いたリハビリツール「デジリハ」を提供する「株式会社デジリハ」では、十数名ほどの少数精鋭型組織でありながら、高度なアプリ開発などの業務を実現しています。これには、エンジニアリングやグラフィックデザインなどを「外部のフリーランスに依頼している」点が、成功を支えるポイントとなっています。

また、外部契約といっても10年近くの付き合いがある依頼先もおり、社内のメンバーに近い感覚で信頼関係を築いているのが特徴です。そのうえで、社内のメンバーについては、「全員参加の3次面接」を実施することで、採用時のミスマッチを予防しています。

この取り組みにより、全従業員が採用への責任意識を持つようになり、入社後のオンボーディングも自然と充実するといった効果が生まれています。

(参考:『福祉・医療の専門人材がエンジニアも!? 営業も!? 「全社員面接」を通じて多様な人材獲得・開発を実現しているデジリハの採用術【連載 第11回 隣の気になる人事さん】』)

株式会社みんなの銀行

2021年5月、国内初のデジタルバンクとして開業された「みんなの銀行」は、エンジニアを中心としたハイクラス人材の採用によって、従来の銀行とは一線を画したサービスの提供を実現しています。その土台となっている取り組みが、イベントへの登壇やTechブログなどを通じた地道な情報発信です。

企業のミッションやビジョンなどを丁寧に発信し、自社ではたらく環境や得られる経験などにも触れることで、エンジニア人材に定期的なはたらきかけを行っているのです。また、外部の人材サービスを組み合わせて活用するとともに、現場のエンジニアにも積極的に参加してもらい、母集団を形成していく取り組みも行っています。

エンジニアの目線から採用活動のアドバイスをもらい、柔軟に方針を転換していく中で、1年半あまりで200人を超える組織づくりに成功しています。その上で、特徴的な取り組みとして挙げられることが「カジュアル面談」の実施です。

同社では正式な面接の前に、カジュアルな場で深いレベルの情報を直接伝えることで、ハイクラス人材の転職への動機付けにつなげています。

(参考:『システム領域トップと人事が連携し、「従来の銀行にはいなかった」ハイクラス層エンジニアを続々採用』)

株式会社スリー・イー

IT人材の育成やIT技術支援を扱う「株式会社スリー・イー」は、独自の選考プロセス「バーチャルインターン」の導入により、1年間で50名ものITエンジニアの採用に成功しています。バーチャルインターンとは、1日2時間の無料オンライン研修プログラムを6日間受講すると、自動的に選考合格とする仕組みのことです。

ITエンジニア未経験者を対象にしているため、幅広い人材にアプローチできるのが利点であり、しっかりと事前研修を受けてもらうことで入社後の定着率上昇にもつながっています。この制度の導入には、同社がIT人材育成のノウハウを持っている点と、人柄やカルチャーフィット重視で採用を行っていることが背景となっています。

事前研修を受けてもらうため、選考スケジュールは他社と比べて長くなってしまうという懸念もあったものの、実際には辞退率が低く、入社承諾率は90%と優れた成果につながりました。

(参考:『独自の選考プロセス「バーチャルインターン」で、ITエンジニアを50名採用することに成功』)

株式会社エージェントグロー

SES事業およびSaaS事業を手掛ける「株式会社エージェントグロー」は、「中小企業で働くITエンジニアの労働環境を変える」というミッションのもと、毎月2名以上のエンジニア経験者採用を実現しています。これには、還元率80%を目標とする好待遇も関係していますが、それ以外にもさまざまな工夫が凝らされています。

代表的な取り組みとしてあげられるのが、「顧客からの単価に基づいた客観的評価指標の導入」です。エンジニア職は比較的各自の貢献度合いが不透明になりがちな職種でもあります。

そこで、同社では明確な評価基準の設定と案件選択の自由を実現し、仕事に対するやりがいを実感してもらうことに成功しています。また、独自の教育・管理システムにより、1人の従業員で80名のエンジニアをフォローできる体制が整えられており、転職者のスムーズな合流が実現されているのも特徴です。

(参考:『ITエンジニアの処遇やキャリアパスを一変させたSES企業。経験者を中心に毎月2名以上の採用を実現!その秘密に迫る』)

まとめ

売り手市場にある転職市場では、エンジニアは特に採用難易度が上がっている職種の一つとされています。1人の人材を複数の企業で取り合うというケースも珍しくなく、IT分野での人材競争は、企業の大きな課題といっても過言ではありません。

エンジニア採用を成功させるためには、採用担当のエンジニアリングに対する理解が重要となります。エンジニアがどのような点に不安を抱きやすいのか、どのような条件を求めるのかなどは、現場ではたらく自社のエンジニアに意見を求めることも大切です。

エンジニアに適した採用手法や、採用に成功している企業の事例も学びながら、有効な採用戦略を構築していきましょう。

質の高いエンジニア採用を目指す方は、ぜひ下記から無料資料をダウンロードしてご活用ください。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

ITエンジニア採用のために大切な5つの心得

資料をダウンロード