人事のトップを外部採用すると何が変わる?200名との対話から始まった、外部エグゼクティブによる組織改革

-

事業横断的な育成・異動を実現するため、人事責任者ポジションを設置し外部採用。分権から集権へとかじを切り、人事戦略を全社最適へ転換した

-

入社した人事責任者が課長クラス以上の従業員200人以上と対話。等級制度を細分化し役割を明確化するなど、現場理解を踏まえた改革で、従業員の自信と主体性を引き出している

-

経営陣は短期成果ではなく中長期の風土変革を重視。女性やベテランの活躍を内発的動機に基づいて支援し、自律した人材の育成と持続的な成長を目指している

企業が持続的に成長していくためには、事業戦略と同等に「人事戦略」の強化が欠かせません。しかし強い事業基盤を持つ企業では、長年培ってきた縦割り体制や事業ごとの独自性が組織全体の変革を阻む要因となりがちです。

協栄産業株式会社でも、事業ごとに人材が固定され、横断的な育成や異動が進みにくいという悩みを抱えていました。その打開策として同社が選択したのは外部からの人事責任者採用です。新たに配置された人事責任者は、従来の「事業最適」の枠組みを超え、組織を横断する「全社最適」へと人材マネジメントを進化させる役割を担っています。その取り組みは女性活躍推進などに接続され、同社の風土改革にもつながっているといいます。

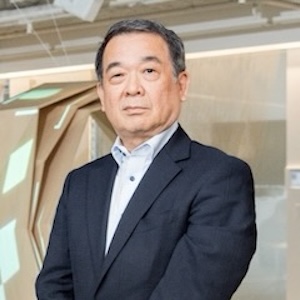

人事領域のエグゼクティブ採用は、企業にどのような変化をもたらすのでしょうか。取締役専務執行役員 村本篤氏と、新たに人事責任者として入社し執行役員に就任した見留菜摘氏に聞きました。

「変革のドライバー」として外部から人事責任者を迎えた

──人事責任者ポジションの採用が必要だった背景について教えてください。

村本氏:当社は2025年で創業78年になります。戦後、三菱電機の代理店として蛍光灯などを販売するところから始まり、現在では半導体デバイスの商社として事業の柱を築くとともに、ファクトリーオートメーション設備や部品の商社事業、さらにシステム開発にも取り組んでいます。

これらの事業では従来、それぞれが最適解を追求して高いパフォーマンスを出してきました。しかし変化の激しい昨今にあっては、お客さまのニーズが多様化しています。現在では商社の強みを持ちながらも300人を超えるシステムエンジニアを抱え、事業同士がコラボレーションできることこそが当社の強みとなっています。この強みは当社が加賀電子グループ傘下に入った今後も維持、強化をしていくべきものと考えております。

こうした事業戦略の変化に人事戦略も対応していかなければなりません。かつては半導体デバイスの事業に配属されればその中でキャリアを完結することが多く、「隣の部署の事業についてよく知らないままキャリアを終える」ことも珍しくありませんでした。この縦割り構造を変える必要があると考えていました。当社の資産である人材が事業を横断して異動できるようにし、事業を超えて人材を育成していく。そのための横断的な人事戦略が必要なのです。

事業ごとの部分最適を目指す「分権体制」から全体最適を実現する「集権体制」へと変革するためには、CHRO機能を果たす人事責任者を置き、必要な機能を担ってもらうべきだと考えました。

──外部から人事責任者を迎えた理由は何でしょうか。

村本氏:これまでの分権体制の下でも人事は力を発揮し、各種人事施策の立案を進めてくれていましたが、新たな人事課題に真正面から向き合う動きはなかなか取れていませんでした。そのため、変革のドライバーとなる存在が必要だと考えたのです。外部から迎え入れることで、新しい人事の存り方を根付かせてもらえるのではないかと期待していました。

この結論に至るまで、パーソルキャリアさんとは多くの議論を重ねましたね。「当社が求める人事責任者とは、何を担うポジションなのか」。その定義を言語化する支援をしていただきましたし、エグゼクティブ層の採用経験がなかった当社にとって、市場の現状を共有いただけたことも大変心強かったです。実際の選考に当たっても、当社の課題感を理解した上で候補者と向き合っていただきました。

多くの候補者とお会いし、最終的には、変革期の大企業において人事戦略の見直しを進めた経験を持つ見留さんを招聘(しょうへい)しました。まずは、協栄産業の常識を疑うところから始めてほしいと期待していました。

経営陣が中長期の人事変革を覚悟していたからこそ入社を決めた

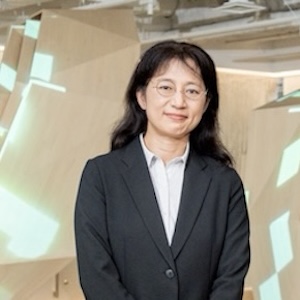

──外部から人事責任者として入社された見留さんにもお聞きします。まずはキャリアについて教えてください。

見留氏:大学卒業後に自動車メーカーへ入社し、本社人事として階層別教育の領域や、そこから工場の人事を経験しました。結婚や子育てを経て、女性活躍など多様性を推進するテーマにも関わってきました。40代以降は子会社への出向を経験し、人事だけでなく総務や経理も担当。1万人規模の企業と100人規模の企業、それぞれで人材の意味を考え続けてきました。

そのように人事畑を歩む中で、「培った知見や経験を誰かに引き継ぎたい」とも考えるようになりました。ただ前職ではそうした機会になかなか恵まれず、転職を考えるようになりました。

──協栄産業への入社の決め手は何でしたか。

見留氏:複数企業の選考に参加したのですが、面接ではよく「あなたは1年で何ができるのか」「3年や5年では困る、1年でやってほしい」と短期的な成果を求められました。しかし人事の変革には時間がかかります。人の身体と同じで、栄養を取ってもすぐに丈夫な体にはなりません。

そうした中、協栄産業の面接では、社長や専務から「当社はこんなことで困っている」と率直に打ち明けていただき、自分が貢献できることを自然にイメージできました。また経営陣は中長期の人事変革を覚悟しており、「人と組織のために3年でも5年でもかけて取り組む」という熱い思いを感じたのです。そのため協栄産業への入社を決断しました。

──入社後、現場ではどんな課題に直面しましたか。

見留氏:私はどんな組織でもまず「現地現物」を見ることから始めます。入社後は各事業の本部長・副本部長をはじめ課長クラスまで、約200人と会って、職場で困っていることやマネジメントの悩みなどをヒアリングしました。

現場の管理職には当初、「何を聞かれるのだろう」という戸惑いもあったかもしれません。それでも、現場で働く人たちが何を思い、どのように成長したいと考えているのかを知らなければならないと思っていました。

新卒で入社した生え抜きの社員が多い組織には良い面と悪い面があります。協栄産業の場合は、外部の視点で見ると十分にできていることでも、「自分たちはできていない」と過小評価する傾向があるように感じました。そうした管理職に「自信を持っていい」と伝えるだけでも、前向きな変化が生まれたように思います。

人材育成の課題としては、等級ごとの役割は設定されているものの、課長層の中で段階的な位置付けが明確ではなく、次のステップへの差が大き過ぎてキャリアアップをイメージしづらい状況でした。そこでまずは等級を細分化し、それぞれの役割をわかりやすくする制度改定に取り組んでいます。

──人事部門のメンバーに対しては、どのようにアプローチしたのでしょうか。

見留氏:私が入社前に想像していた以上に、人事部門には「人」のことを本気で考え、高いホスピタリティー精神を持って仕事に取り組むメンバーが集まっていました。

一方、各メンバーが目の前の実務に追われ、なかなか中長期の視点を持てていない現状もありました。私はそうした業務を現場で共に推進しながら、人事メンバーからも課題をヒアリングさせてもらい、業務改革の方針を立てていきました。

「協栄産業には“ガラスの天井”がない」。女性社員にポジティブな変化も

──さらなる人事変革に向けた今後の方針を教えてください。

見留氏:現在は等級役割の細分化と運用に取り組んでおり、その先はベテランや女性の活躍推進を強化していきたいと考えています。

こうした取り組みは人事主導ではなく、社員の内発的動機が発端となってこそ意義があります。最近、ある拠点の女性社員から「女性活躍に関する社内向けセミナーを開催してほしい」と声が上がりました。こうした声に迅速に応え、成長に向けた内発的動機を高めていけるよう努めたいですね。女性管理職登用においても、無理にポジションを与えるのではなく、着実に実力をつける機会を提供することが必要だと思っています。

村本氏:見留さんが執行役員になったことで、成長志向の女性社員からは「協栄産業には“ガラスの天井”がない」とポジティブに受け止められているようです。私たちは見留さんが女性だから採用したわけではありませんが、こうした変化につながっていることはうれしく思っています。

人に関わることに単一の正解はありません。だからこそ見留さんの細やかなアプローチには大きな意義がありますし、人事部門全体で現場を横断的に理解し、仕組みを変えようとする取り組みにつながっており、大きな手応えを感じているところです。

当社は今後も人材を柱とし、事業戦略に応じて中途採用を強化して、プロパー社員とのシナジーを生み出していきたいと考えています。

取材後記

インタビューの中では、村本氏が「協栄産業の常識は社会の非常識なのかもしれない」と語る場面もありました。経営陣自らが長年の慣習を疑い、変革に挑んでいるからこそ、人事領域のエグゼクティブ人材を引きつけることができたのではないでしょうか。人事責任者の招聘が人事機能の強化にとどまらず、風土改革そのものへとつながっていることが、協栄産業の大きな成果だと感じました。

企画・編集/森田大樹、南野義哉(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/宮本七生

【関連記事】

■ “この人と働きたい”を引き出す──エグゼクティブ採用で高い入社承諾率を実現する面談設計とは

■ ヒントは「戦隊ヒーロー」にある!?ニーズが高まるCxO採用を成功させるためのポイントを解説【エグゼクティブ人材採用ノウハウ :後編】

■ CxO採用のミスマッチを防ぐ「入社前」「入社後」の秘訣【エグゼクティブ人材採用ノウハウ:前編】

■ 女性管理職比率の向上をはじめとした、ダイバーシティを推進する楽天の採用・育成の取り組みとは

■ 「人柄」を大切にするカクヤスグループの採用戦略

■ 若手のリクルーターや人材紹介サービスと進める、ラクスのエグゼクティブ人材採用・招聘戦略

■ エグゼクティブ人材採用・招聘におけるkubell(旧Chatwork)の工夫とは

■ エグゼクティブサーチを活用した日鉄エンジニアリングの取り組みとは?

■ エグゼクティブ人材を迎え入れたタムラ製作所。その具体的な取り組みと秘訣とは?

■ 経営・人事がしなやかに連携する、コクヨの「エグゼクティブ人材招聘」ノウハウ

■ 経営層・CxO・事業部長などのエグゼクティブ人材を登用・採用する際に大切にすべきこと

■ エグゼクティブ人材招聘の「要件定義」「母集団形成」はどう考えればよいのか?

■ エグゼクティブ人材の「選考・オファー」において成否を分けるポイントとは

【エグゼクティブ人材】Executive Agent

資料をダウンロード